Автор: Зупанчич А.

Теги: этика учение о морали практическая философия философия психоанализ

ISBN: 978-5-98620-377-5

Год: 2019

Текст

Аленка Зупанчич

ЭТИКА РЕАЛЬНОГО

• Вели книга Аленки Зупанчич

нс сгаиет классическим трудом,

на который будут ссылаться,

го можно будет прийти

к одному единсткенному

выводу:академия попала

• ловушку темной воли

к самоуничтожению»

Славой Жиже к

• Психоанализ - это этика,

и нет никакой практики вне

пики Книга Аленки Зупанчич

фундаментальный труд,

но1|1оляющнй приблизиться

к основаниям этики как

аналитической практики,

к инке желания, к этике

реального»

Виктор Мазин

Музей сновидений Фрейда

fl

rortl*OM«i

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Елена Загоскина

Виктор Малин

Ярослав Микитенко

Яна Михалина

Олелуш

Екатерина Синцова

Екатерина Теленкова

Лишен Юран

Аленка Зупанчич

ЭТИКА РЕАЛЬНОГО:

КАНТ, ЛАКАН

Под редакцией Виктора Мазина и Олелуш

Салкт-I len-pbypr

2019

УДК 17

ББК 87.7

3-94

Перевод: Ярослав Микитенко (Введение, главы 1-4),

Ольга Гуляева (главы 5-7), Олелуш (главы 8-9).

Художник — Таня Ахметгалиева

Зупанчич Аленка

3-94 Этика реального: Кант, Лакан / Под ред. В.Л. Мазина,

Олелуш. — СПб.: Скифия-iгршгг, 2019. — 334 с

«Этика реального» Аленки Зупанчич с момента своего выхода па

английском языке в 2000 голу стала объектом пристального внимания

среди психоаналитиков и <|>ило,чк|к>в. Эта книга представляет собой де-

тальное прояснение этики желания и этики реального Лакана, и прояс-

нение это осуществляется с ориентиром на Иммануила Канта и древне-

греческую трагедию. В книге исследуются вопросы лжи и правды, свобо-

ды и радикального ала, блага и желания. Эппса — психоаналитическая

практика, и Аленка Зупанчич не просто теоретизирует но поводу Канта

и Лакана, но ее книга нацелена на создание концептуальной <н новы для

этики, которая проходила бы между традшрюнной этикой, основанной

на дискурсе господина, и посэтовременнон этикой, сосредоточенной па

себе. Книга адресована всем, кто заинтересован в сохранении в сегод-

няшнем мире таких понятий, как субъект, желание, другой, этика.

ISBN 978-5-98620-377-5

9 785986 203775

ISBN 978 5-98620 377-5 © Verso. 2000

© Alenka Zupanlic, 2000

© Музей сновидений Фрейда, 2019

© Ольга Гуляева, Ярослав Микитенко,

Олелуш, перевод на русский язык, 2019

© Издание па русском языке,

оформление, ООО «Скифия-принт»,

2019

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Мазин. Аленка Зупанчич и этика реального..7

ВВЕДЕНИЕ........................................23

1. (МОРАЛЬНАЯ) ПАТОЛОГИЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ. 30

2. СУБЪЕКТ СВОБОДЫ..............................47

Какой свободы?..............................48

Какой субъект?..............................52

3. ЛОЖЬ.........................................73

Кант и «право на ложь»......................73

Безусловный.................................85

Ловушка де Сада.............................92

4. ОТЛОГИКИ ИЛЛЮЗИЙ К ПОСТУЛАТАМ................98

«Бушующий оксан» иллюзий....................98

«Личность — это еще и маска»............. . 103

Переход к постулатам.......................111

5. ДОБРО И ЗЛО.................................115

Фантазия в пределах только разума..........115

Логика суицида............................ 120

Степени зла................................124

Каковы ангелы, таковы и демоны.............129

Поступок как «субъективация без субъекта»..137

6. ПОСТУПОК И ЗЛО В ЛИТЕРАТУРЕ.................148

Случай Вальмона............................150

Случай Дон Жуана...........................168

7. МЕЖДУ МОРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ И СВЕРХ Я ... . 189

Квант аффекта...............................189

Возвышенное и логика сверх-я................201

Статус закона...............................215

8. ЭТИКА И ТРАГЕДИЯ В ПСИХОАНАЛИЗЕ.............225

Некоторые предварительные замечания.........225

Эдип, или отброс означающего................232

Похищение желания — и мать взамен...........232

Смерть Вещи.................................247

Что такое отец?.............................252

Что нам делать с Эдипом?....................259

Заложник слова..............................262

Синь, или наслаждение излишка...............276

Этика и террор..............................278

Наслаждение — мой ближний...................288

Реальное в этике........................... 305

От чистого желания к влечению...............310

9. ИТАК........................................320

Аленка Зупанчич

и этика реального

Этика и эстетика реального кружат вокруг Венди

реди множества ответов на вопрос, что такое психоана-

лиз, один является не просто важным, но важным прин-

ципиально, причем для клиники, и ответ этот предвку-

шают те, кто близко знаком с подходом к субъекту Фрейда и

Лакана: психоанализ — это этика, психоаналитическая практи-

ка — этика. Именно так; не у психоанализа есть своя этика, а сам

психоанализ есть этика. Фрейд изобретает психоанализ в отно-

шениях со своими пациентками, в осмыслении феноменов пере-

носа и психической реальности. Эти особенные отношения, от-

ношения переноса, диспозиции анализанта и аналитика, Лакан

будет прописывать как психоаналитический дискурс, как этику

психоанализа. Психоаналитический процесс движим этической

позицией в переносе. Без этической строгости обращение с дру-

гим, «какими бы психоаналитическими познаниями оно начи-

нено ни было, останется всего-навсего психотерапией»’.

1 Лакан Ж. (1955) Вариапгы образцовою лечения // Инсiакция буквы, ими

судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество,

1997. С. 16.

-7-

Субъект формируется в отношениях с другим. Нет тако-

го момента в жизни субъекта, когда не было бы другого — эту

мысль Фрейд неоднократно высказывает в самых разных сво-

их работах. В основании отношений с другим лежит фунда-

ментальное для психоанализа представление об органической

беспомощности, которая предполагает власть, всемогущество

Другого. В «Наброске психологии» Фрейд в связи с ситуацией,

требующей изменений во внешнем мире, требующей соверше-

ния «специфической акции», пишет:

«Человеческий организм поначалу не способен добиться

специфическом акции. Она происходит с чужой помо-

щью, при этом разрядка путем внутреннего изменения

обращает внимание опытного индивида на состояние ре-

бенка. Этот путь разрядКИ, таким образом, обретает край-

не важную вторичную функцию соглашения, а начальная

беспомощность человека является первоисточником всех

моральных мотивов**.

Итак, первый момент: органическая беспомощность, не-

способность совершить специфическую акцию, зависимость от

Другого, которого Фрейд называет в тексте 1X95 года «опытным

индивидом», — вот начала этики. Второй момент, который отме-

чает Фрейд в отношениях с Другим: символ замещает вещь. Эту

Вещь, которую не представить ни в словах | Wortvorstellungen],

ни в предметах [Sachvorstellungen], Лакан будет чаще всего назы-

вать вслед за Фрейдом по-немецки, das Ding, и писать, согласно

правилам немецкого языка, с большой буквы. От метим и то, что

Вещь по-немецки не принадлежит ни мужскому, ни женскому

миру, она среднего рода, а вот по-французски она обретает пол,

женский, La Chose, и не выглядит чужеродной в поле француз-

ского языка, что уместно именно в случае das Ding.

Фрейд 3. (1895) Набросок психологии. Ижеоск: ERGO, 2015. G. 32.

-8-

Das Ding — ключевое понятие этики психоанализа; и оно

ориентирует психоанализ в сторону реального. Или, словами

Лакана: «Теперь, когда мысль Фрейда сдвинула нас с мертвой

точки, вопрос этики ставится как вопрос об ориентации чело-

века по отношению к реальному»1. Так ориентирует Фрейд.

Фрейд говорит о Вещи, das Ding, в связи с Другим, der

Andere, ближним, der Nebenmensch. Другой «одновременно

представляет собой первый объект удовлетворения, в дальней-

шем — первый враждебный объект, как единственную помога-

ющую власть»’. Вещь — отход от символизации, несимволизи-

руемый остаток, и эту принципиальную для этической програм-

мы Лакана мысль мы находим в той же работе Фрейда: «То, что

мы называем вещами, — это остатки [Rcs(c), ускользающие от

вынесения суждения»* * * * 5. Вещь как то, что отчуждено в Другом,

Ближнем, отсылает ко всегда уже утраченному наслаждению, к

инцестуозному объекту. Она — Вещь в себе, Ding an sich, и, бу-

дучи непредставимой, нссимволизируемой, невозможной, запу-

скает эстетический процесс сублимации и учреждает этический

регистр отношений с Другим. Вот почему, как говорит Лакан,

«поле das Ding обнаруживает себя в конечном счете как этиче-

ский парадокс — в das Ding Фрейд видит нечто такое, что может,

в жизни, предпочесть смерть»6. Вещь экстимна; она — исклю-

ченное внутреннее; она — то, что хранит в себе Другой, несим-

волизируемые истоки субъективности. И в то же время «сам»

’ Лакан Ж. (1959-1960) Эшка психоанализа (Семинары Книга 7). М.: Гно-

зис/Логос, 2(Х>6. С. 20.

' Фрейд 3.1 (абросок психологии. С. 49.

’ Там же. С. 52.

‘ Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 135-136. Лакан

будет повторять гту мысль и в дальнейшем. Десять лет спустя он скажет

к. именно в реальном отмстил я поворотный пункт того, ЧТО заключает в

себе этика психоанализа» (Lacan |. (1968-1969) Le stminaire. Livre XVI. D’urt

Autre a luutre. I’.: Scuil, 2006. P. 189).

-9-

Другой может осмысляться как еще одно исключенное внутрен-

нее. Психоанализ сориентирован на Другого, на субъект якобы

знающий, на отчужденную в нём агальму, на Вещь, которую как

будто бы вот-вот удастся вновь найти, wicderzufinden, обрести

то, чем никогда не обладал.

Фрейдовским понятием das Ding Лакан массированно поль-

зуется в семинаре «Этика». В дальнейшем с этим понятием мы

практически не встречаемся. Этот несимволизируемый отчуж-

денный в Другом объект, объект причина желания, станет объ-

ектом а. Однако в «Этике» именно das Ding — тот ускользающий

от символизации остаток, без которого нет никакой реальности.

Клиника Фрейда-Лакана нацелена на реальное, на измене-

ние судьбы, Ананке, контура влечений, которые не принадле-

жат регистру символического не представлены в психической

реальности как таковые. Реальное — не то, что прописывается,

и этика реального буквально невозможна. «Этика реального» —

именно так называется книга Аленки Зупанчич, и она поясняет:

«Этика реального — это не этика, ориентированная на реальное,

а попытка переосмыслить этику, распознавая и признавая изме-

рение реального»1. Это измерение, пожалуй, нагляднее проявля-

ется в эстетике.

Вещь задает не только этический, но и эстетический поря-

док. Она занимает в этико-эстетической программе место ра-

дикальной чуждости, но при этом месте» интимное, интимно

постороннее, или, в топологии Лакана, эксгимпое. В кружении

вокруг пустоты Вещи эстетика встречается с этикой, точнее,

путь к этике пролегает через эстетику. Ваза, античная ваза в ча-

стности, — произведение искусства, созданное вокруг пустоты.

Произведение искусства окружает Вещь как пустоту. Пустота

Вещи — это еще и та пустота, вокруг которой циркулирует вле-

чение, та пустота объекта а, без которой у влечения нет шанса

’ Зупанчич А. Данное издание. С. 2Н

- 10-

поддержать движение, движение возврата к себе. Примером та-

кого кружения в искусстве для Лакана становится куртуазная

любовь. Стихи окружают ожерельями означающих пустотный,

неописуемый образ Прекрасной Дамы, образ, лишенный «какой

бы то ни было реальной субстанции»8. И в этом случае отсут-

ствия черт реальности мы признаем в этике-эстетике измерение

реального.

Образцом лакановской этики реального, как хорошо из-

вестно, становится Антигона. Лакан подходит к этой героине со

стороны эстетики, со стороны древнегреческой трагедии. Гово-

рит он о красоте Антигоны. Красота эта напрямую связана со

смертью, с готовностью к смерти, с положением между двумя

смертями. Красота эта не имеет ничего общего с внешностью,

напротив, она — ослепительная, её не лицезреть. Она слепит,

да, но она ещё и защищает: красота служит экраном ужаса, «по-

следним барьером, запрещающим доступ к фундаментальному

ужасу»9.

Этический статус бессознательного и род

сингулярного субъекта

Не только Вещь, но и бессознательное — исключенное

внутреннее, но исключенное не раз и навсегда. Если образцом

бессознательного служит вытесненное, то дело не столько в вы-

теснении, сколько в возврате вытесненного. Бессознательное не

есть. У бессознательного не может быть онтологического ста-

туса. Тогда какой? Ответ Лакана — этический: «Если я утвер-

ждаю, что статус бессознательного этический, а не оптический,

то делаю это как раз потому, что сам Фрейд, говоря о статусе

* Лакан Ж. Э1ика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 195.

* Лакан Ж. (1963) Кант с де Садом. М.: Международный психоаналитиче-

ский журнал, 201 К. С. 41 (перевод изменен).

- 11 -

бессознательного, этого не подчеркивает»10 *. Бессознательное —

негативное понятие, оно никак не сводится к чему-то сущему, к

позитивному присутствию; оно — в отношениях между инстан-

циями, между внутренним и внешним. Оно формируется в не-

зримом промежутке между субъектом и Другим. В диспозиции,

которую субъект занимает в отношении Другого, напомним, и

разворачивается, по мысли Фрейда, этика. Напомним и о том,

что в начале книги «Массовая психология и анализ я» он декон-

струирует стандартную психологическую мысль об индивиду-

альном и массовом; бессознательное, по Фрейду, настолько же

сингулярно, насколько и коллективно. Сингулярность субъекта

отнюдь не означает отказ от универсального, а вопрос этики так

или иначе адресуется универсальности:

«Этический субъект это не гот субъект, который прив-

носит весь свой субъективный багаж в ту или иную (мо

ральную) ситуаиию и позволяет ему влиять на ход собы-

тий (формулируя максиму, соответствующую его личным

склонностям), но субъект, который, строго говоря, рож-

дается из самой этой ситуации, который только из нее и

возникает. Этический субъект — это та точка, в которой

универсальное являет себя и обретает свою определен-

ность»11.

" Дакав Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа (Семинар. Кни-

га XI). М.: Пгозис/Догос. 200-1. (... 40. Не всё гак однозначно с онтологией.

Аленка Зупанчич от мечает разрыв с ohtojioi ней и в современной филосо

<(>ни, разрыв, начинающийся, конечно же. с Канта: «...если мы не обладаем

знанием о вещах-в себе, то классический он пеки и чес кой вопрос о бытии

как бытии, похоже, теряет спои основания- (Зупанчич А. Секс и бытие.

СПб.: Скифияпринт, 2019. С. 27). К тому же речь сегодня идет о «новых

он тологиях», где обнаруживаются и Жиль Делез, и Ален бадью и Джорджо

Агамбен (там же, с. 28). Костью в горле отполопти Аленка Зупанчич назы-

вает реальное (там же. сз*1).

" Зупанчич А. Данное издание. С. 97. Ален Бадью, кстати, научный руково-

дитель докторской диссертации Аленки Зупанчич в Университете Париж

VIII, настаивает на сингулярности этики: «...нс может быть никакой “об-

-12-

Субъект в русском языке — да и во французском тоже —

мужского рода. Мы оставляем его субъектом мужского рода,

подразумевая при этом, что он по меньшей мере ничуть не в

меньшей степени субъект женский. Этимология возводит субъ-

екта к латинскому subjectus — буквально лежащий внизу, т. е.

подлежащий, подчиненный, подданный, или, как говорит Лакан,

верноподданный, или даже — подброшенный (sub — под, ниже;

jacere — бросать) в этот мир. Субъект по преимуществу субъект

женский. Женщина открывает пространство субъективности,

она — «субъект, предшествующий субъективности»* 11. Женщи-

на не-вся, pas-tout, и её неполнота, открытость, истина является

в первую очередь этической.

Раз уж речь зашла о роде, то стоит сказать и о том, что на-

звание пьесы Клоделя L’Otage (1911), которая представляет пер-

вую часть трилогии о Синь де Куфонтен, можно перевести в

женском роде как «Заложница» и в мужском как «Заложник».

Переводчик VIII семинара Лакана на русский язык Александр

Черноглазое подчеркивает, что Клодель, говоря о заложнице,

имеет в виду Синь, но также и Папу, оказавшегося заложником

Тюрлюра; к сому же, обобщая ситуацию. Лакан называет субъ-

екта заложником слова; но этой причине переводчик предпочел

мужской род — «Заложник»'*. В свою очередь в переводе «Эти-

ки реального» мы предпочитаем говорить не о Сфинксе в муж-

ском роде, а, ориентируясь на греческую традицию, называем

Сфинкс женским.

щей" этики, а только этика единичных истин, отноошишея, следовательно,

к какой го частной ситуации» (Бадью А (2003) Этика: Очерк о сознании

Зла СПб.: Madiiiu. <’. 10). Позиции Зупанчич не противоречит таковой

Бадью, скорее указывает на то, что универсальное в психоаналитическом

дискурсе собирается, исходи из сингулярного.

11 Zizek S. (2017) Incontinence of the Void. Ihe M) I Press. 2017. P. 147.

” Коммен гарий Александра Черноглаэова и част ной беседе.

-13-

Почему столь подробно мы заговорили о роде при переводе?

Потому что это — принципиальный момент для Аленки Зупан-

чич. Род связан с полом, а «половые различия не удается зафик-

сировать в качестве символических различий из-за того, что они

вовлечены в сексуальность»14. Лакан, как известно, крайне редко

пользовался словосочетанием «половые различия». Речь идет не

о двух различных «видах», «типах» существ, а о том антагонизме

между ними, который вписан как в женское, так и в мужское.

Вопрос Судного дня

В VII семинаре, чтобы прояснить особенности психоана-

литической этики, Лакан, разумеется, просматривает прин-

ципиальные в истории человечества моральные системы. Его

мысль движется от Аристотеля с его «Никомаховой этикой»

через Просвещение Канта и де Сада к утилитаризму Иеремии

Бентама. Кант для психоаналитиков представляет особый инте-

рес, ведь его категорический императив соотносится с требова-

ниями сверх-я; и Фрейд говорит о категорическом императиве

сверх я. Речь и у Канта, и у Фрейда о долге. Причем, сообразно

«фундаментальным принципам кантовской этики, долг — суть

только то, что субъект назначает себе в качестве своего долга;

он не существует где-то ‘'вне”»15. Сверх-я — внешневнутренняя

инстанция, инструмент идеологического подавления, действу-

ющий изнутри. Сверх-я — проводник патогенной морали, ин-

станция, заставляющая испытывать вину за некий невыполнен-

ный долг, долг, воспринимаемый как навязанный извне, чужой.

К тому же инстанция сверх-я ненасытная, необузданная, непри-

стойная. Должен ли субъект повиноваться императиву сверх-я?

Где вина, там и желание, там и работа анализа, гам и признак

“ Зупанчич А. Секс и бытие. С. 53.

15 Зупанчич А. Данное издание. С. 94

-14-

капитуляции желания. В конце концов, «субъект не может пря-

таться за своим долгом — он ответственен за то, что называет

своим долгом»16, ведь, по Кан гу, ответственность субъекта в том

и заключается, чтобы обнаружить, как универсальное правило

соотносится сего частной ситуацией.

.Место встречи сверх-я и Вещи устраивает наслаждение.

Сверх я требует невозможного, и наслаждаться — не значит

следовать своим спонтанным движениям души, наслаждаться

«скорее значит выполнять своего рода странный искривленный

этический долг»17. Наслаждение вызвано утратой инцестуозно-

го объекта, утратой, которая возникает задним числом, после

учреждения Закона. Наслаждение приходит с лихвой, с избыт-

ком бытия, избытком, который оборачивается его, бытия, не-

хваткой. Наслаждение и Вещь, как говорит Аленка Зупанчич, —

это ось, вокруг которой вращается семинар Лакана по этике.

Аленка Зупанчич продолжает дело Лакана, и для этого она

погружается в дело Канта. Подзаголовок её книги — «Кант, Ла-

кан». Понятно, что книга отнюдь не ограничена этими двумя

фигурами, но именно они приближают к этике реального. Более

точно, пожалуй, будет сказать, что в прочтении этики Лакана

Кант и трагедия оказываются двумя принципиальными осями

координат.

Обращение к Канту не удивляет. Кант — одна из принципи-

альных фигур в истории разработки моральных систем. К Канту

то и дело обращается Фрейд, не говоря уже о Лакане, который

“ Там же. С. 134-135. «Подчинится или не подчини гея он гому долгу, кою

рый ощущает в себе самом как чужой, пог ус юронний, вторичный? Должен

иди не должен он повиноваться императиву сверх-я — парадоксальному,

болезненному. полубессознательному и от крынаилцемуся, нас i айкающему

на себе все больше по мере того, как продвигается аналитическая работа

и пациент видит, что назад ему нуги нет?» (Лакан Ж. Этика психоанализа

(Семинары. Книга 7). С. 15).

” Ziiek S. (2006) How to read Lacan. L.: Granta Books. P. 79.

- 15-

утверждает, что мы ничего не сможем понять в вопросах психо-

аналитической этики, если «Критика практического разума» не

станет настольной книгой11. И, наконец, сведение психоанализа

с немецкой классической философией — всем известная чер-

та, отличающая Люблянскую школу. Подчеркнем при этом, что

действительно сложно себе представить существование пси-

хоаналитического дискурса без Гегеля и Канта. Славой Жижек

утверждает, что именно этическая революция Канта проложила

дорогу открытию Фрейдом бессознательного1’.

Просматривая различные этические системы Западного

мира, Лакан выявляет их принципиальную черту: они вращают-

ся вокруг идеи блага. Однако никакого распределения благ тол-

ком не выходит. Каждый раз, как отмечает Зупанчич, возникает

вопрос, о чьем именно благе.идет речь, и каждый раз этика бла-

га оказывается в тупике. Моральный выбор то и дело наделяет

одних благами, оставляя других без них; да и благо одного не

совпадает с благом другого. Впрочем, нам важно другое: психоа-

налитические отношения никак не могут строиться вокруг идеи

блага. Разве может быть что го чудовищнее психоаналитика,

действующего во благо своего пациента; психоаналитика зна-

ющею, что нужно другому; психоаналитика, желающего исце-

лить?! Разве можно представить себе психоаналитика, который

говорит что-то вроде я ведь вам добра желаю (кстати, по-фран-

цузски и добро, и благо — 1е Ысп). О чем не стоит забывать, так

это о том, что благо не просто связано с принципом удоволь-

ствия, но зона его действия — «место рождения власти»20. По-

могающая власть всегда готова прийти на помощь, говорить от

лица анализанга, а затем интерпретировать во имя его блага

'* Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 96.

'* 2iiek S. (2000) Kwewvrd: Why Is Kant Worth Righting For? П ZupanciC A. Ethics

of the Real. 1... N.Y.: Verso. P. VII.

Лакан Ж. Эгика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 297.

-16-

свои собственные слова. Говоря о «Никомаховой этике», кни-

ге, в которой первым делом заходит разговор о благе, Лакан

подчеркивает, что регистр желания из этой книги Аристотеля

вообще исключен, в то время как в психоаналитическом опы-

те именно желание выходит на первый план. Желание, Закон,

Вещь — вот сопряженные между собой понятия, ориентирую-

щие психоаналитическую этику.

Но не только Фрейд уходит в своих этических размышлени-

ях от традиционных систем, ориентирующихся на идею блага,

но и Кант. Аленка Зупанчич подчеркивает, что Лакан восхи-

щается Кантом по меньшей мере ввиду двух принципиальных

моментов. Во-первых, Кант говорит не о возможных, выполни-

мых моральных обязательствах, но о желании невозможного, он

обнаруживает «существенное измерение этики: измерение же-

лания, которое кружит вокруг реального как невозможного»11;

и, во-вторых, он не полагает центром этической проблематики

благо. Акцент у Канта смещен с блага на желание, причем, что

принципиально, на желание не как патологический мотив, а как

то, что выходит по ту сторону принципа удовольствия. Жела-

ние — фундаментальная этическая категория, и именно своё

искушенное, как говорит Лакан, желание может предложить

анализанту аналитик.

Субъект психоанализа — субъект желания, а желание всег-

да уже предполагает диалектику отношений с другим. Желание

эксцентрично, и оно задает «позицию, представляющую собой

всегдашний парадокс этики»11. Ключевое понятие психоанализа

как этики не благо, а желание. II это принципиально для прак-

тики. Отказ от господской позиции, от позиции субъекта знаю-

21 Зупанчич A. Данное издание. С. 26.

22 Лакан Ж. (1960/61) Перенос (Семинары. Книга Я). М.: Гнозис/Лони:, 2019.

С. 110.

- 17-

щего предполагает и отказ от знания о благе, по меньшей мере

как благе другого.

Желание образует констелляцию понятий вместе с этикой,

другим, реальным, истиной2’. Оно артикулирует разрыв между

означающим и Вещью. Именно желание — связующее звено

между Лаканом и Кантом, решающий шаг которого «заключает-

ся в том, что он взял именно то, что было исключено из сферы

традиционной этики, и превратил это в единственное легитим-

ное для этики пространство»24. Этика желания экстимна, центр

ее тяжести в Другом, в том, что отчуждает объект причину же-

лания, объекта, и здесь этика желания приходит к этике реаль-

ного.

Лакан, конечно же, не мог пройти мимо фрейдовской мак-

симы — Wo Es war, soil Ich werden — и не дать ей этическое про-

чтение. «Где было оно, там должно стать я». В этой формуле

заключено долженствование, на которое указывает модальный

глагол sullen, и долженствование это предписывает явить же-

лание, ведь я — это бессознательный субъект, субъект истины

желания. Этический завет Лакана: пс pas coder sur son disir, нс

уступай в своём желании, и желание это мстит в невозможное, в

реальное. Образцом этики желания для Лакана становится Ан-

тигона. Она настаивает на истине своего желания, и её настой-

“ «Нет этики, кроме лики истин* (бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла.

О. 48), и «элпса истины совершенно противоположна "этике коммуника-

ции". Она есть лика (>салыюго, если и а самом деле, как настаивает Лакан,

всякий доступ к реальному — из разряда встречи» (там же, с. 78). Кроме

того, истина — нс противоположное лжи высказывание, соответствующее

точному описанию реальности, а речь, которая включает в себя «тот язы-

ковый туник, ту невозможность, которая нс позволяет ей складываться

"целиком", в некое связное лоптчпо выстроенное повествование; истина —

это речь, которая "енотыкается", “захлеч. i ывасмая реальным"» (Олелуш. О

книге Аленки Зупанчич W/wl Is Sex II Зупанчич А. Секс и бытие. СПб.:

Скифия принт. 2019. С. 138-139).

" Зупанчич А. Данное издание. С. 26.

- 1«-

чивость не имеет ничего общего с фиксацией35. Она не только

им не поступается, но, как подчеркивает Аленка Зупанчич, она

его осуществляет.

Этика желания как этика истины «принуждает держаться на

столь значительном расстоянии от мнений, что в прямом смыс-

ле слова является асоциальной»2". Бадью связывает эту формулу

Лакана с понятиями знания и верности, и это служит напоми-

нанием о том, что речь отнюдь не идет об осознанных желаниях

или о рутинных желаниях, связанных с объектами рыночного

потребления. Не уступать в своем желании предполагает, что не

уступаешь в том, что остается в поле незнания; а верность жела-

нию, верность истине бессознательного желания требует «были,

верным верности»27.

Антигона верна своему желанию. Она «идет до конца в осу-

ществлении того, что можно назвать желанием в чистом виде,

чистым и простым желанием смерти как таковой»28. Вопрос о

том, поступал ли ты в соответствии с желанием, которое в тебе

живо, даже если ты о нем не знаешь, Лакан называет вопросом

Судного дня. Антигона верна своей верности и знает, чего хочет,

и знает, чем для неё это закончится. Истина её знания не опира-

ется на знание Другого, на то знание, которое само себя знает. * 26

Джоан Книжек вслед за Фрейдом (в самом конце «Трех очерков по теории

сексуальности») разводит к стороны настойчивость IHa/tburkeill и работу

фиксации [ГглтеНлггкеЯ]. Упорство Антигоны в желании похорони и. брага

этически радикальным образом отличается от фиксации Креонга, настам

наюшего на запрете похорон 1(олиника (Copjec |. Imagine lheres No Woman.

МП. 2ЦЦ2. 1*. 16). Интересно и пт, что Haftbarkcit — ещё и огвстс1ненность.

26 Бадью Л. Этика: Очерк о сознании Зла. С. 81.

" Гам же.

л Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 363. Далеко не толь-

ко Лакан захвачен Антигоной;она — предмет размышлений и восхищений

Гегеля, Гельдерлина, Шеллинга, Кьеркегора, Кокто, Брехта, Хайдеггера, Ла

ку-Лабарта, Батлер, Жижска...

- 19-

Антигона — героиня трагедии, «а трагедия всегда присут-

ствует в психоаналитическом опыте на первом плане»2*. Лакан

три года подряд обращается к трагедии: в шестом семинаре — к

Гамлету, в седьмом — к Антигоне, в восьмом — к Синь де Куфон-

тен. И понятно, что психоаналитические разговоры не обходятся

без Эдипа. Все эти герои — герои «Этики реального», герои раз-

мышлений Аленки Зупанчич. Две трагедии, Эдипа и Гамлета, от-

мечают исторический разрыв. Они открывают две разные эпохи:

«В отличие от той ситуации, в которой оказывается Эдип,

ситуации, характеризующейся нехваткой знания, в "Гамле-

те* Другой (Отец) знает (что он мертв) и, более того, дает

субъекту (Гамлету) знать, что он знает. То, что знание с

самого начала выступает на первый план (субъект знает,

что Другой знает), обусловливает то, что дальнейшее будет

трагедиен, совершенно отличающейся от таковой Эдипа»"1.

Знание Эдипа остается бессознательным, себя не знающим

знанием. Его дочь, Антигона, знает, что она делает, знает, чему

и кому противостоит, знает, чем для нее дело закончится. У

Антигоны, как отмечает Аленка Зупанчич, в отличие от Эдипа

появляется героическое измерение, вызванное истиной знани-

я-и-желания. Но без Эдипа нет и Антигоны, ведь с появлением

Эдипа «знание реализуется, делая возможным появление жела-

ния, символического долга и героизма в прямом смысле слова»'1.

Дело не только в том, что Эдип и Гамлет, классическая и со-

временная трагедии, отмечают различные исторические време-

на, но в том, что они представляют две различные этики. Дальше

размышления Аленки Зупанчич идут в сторону Синь де Куфой-

теп, которая, в отличие от Гамлета, действует вопреки знанию в

согласии со своим желанием. Кант и Лакан «располагают этиче-

” Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 315.

” Зупанчич А. Данное издание. С. 229-230.

»• Гам же. С. 272.

-20-

ский поступок в измерении, которое не является ни измерением

закона (в обычном, социоюридическом смысле этого слова), ни

измерением простого нарушения закона (Антигона не активист,

борющийся за “права человека”, которые были попраны тирани-

ческим государством)17, но суть измерение реального»". Древне-

греческая трагедия, скажем еще раз, вместе с Кантом задаёт ко-

ординаты, ориентирующие психоаналитическую этику, и дей-

ствующие лица трагедии «занимают определенные позиции по

отношению к точке, к которой устремлено желание»14. Ни Канг,

ни трагедия не отталкиваются от блага или добра.

Ориентиры, о которых говорят Лакан и Зупанчич, предель-

но важны сегодня, во времена, когда нужно пройти между эти-

кой, основанной на дискурсе господина с его благами, и сегод-

няшней «этикой» непризнания другого, «этикой себя» под ло-

зунгом главное не париться. Из введения в «Этику реального»:

«Эта книга представляет собой попытку создать концепту-

альную <и нову для этики, которая, отказываясь быть эти-

кой, основанной на дискурсе господина, в равной степени

отказывается и от неудовлетворительной альтернативы

"(постПовременной" этики, основанной на сведении пре-

дельного горизонта этического к "собгтненнои жизни"»*.

Аленка Зупанчич пишет' об этике реального в гот самый исто-

рический момент, когда отношения с другим претерпевают ради-

” «Мы должны отказаться от любых попыток “одомашнигь", “приручить"

ее |Ан гикшу], ог попыток скрыть се ужасающую странность, "негумагг-

ность", не тающий жалости характер се образа. Не следует видеть в ней

кроткую защитницу семьи и домашнего очага, фигуру, вызывающую со-

страдание и предлагающую себя в качестве точки идентификации» (Жи-

жек С. Возвышенный объект идеологии М «Художественный журнал»,

1999. С 60).

*’ Зупанчич А. Дагшое издание. С. 92.

м Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 342.

“ Зунаггчич А. Дагшое издание. С. 29.

-21 -

калыгые изменения. Другой оказывается удаленным, ближний

становится дальнеближним. Удаление другого подразумевает как

его отдаление, его экранирование, так и паранойяльное стремле-

ние его устранить, искоренить, нажать кнопку Del, to delete, если

следовать сегодняшней дигитальной программе. То, что кто-то

называет «повои этикой», не столько является этикой нарциссиз-

ма, который всегда уже предполагает узы с другим, социальную

связь, но «этикой» расс тройства нарциссизма. К тому же нарцис-

сизм подразумевает не только сравнение себя с другими, оценку

на основании этого сравнения, но и оценку себя в сравнении с

самим собой; так что, по мысли Канта, получается, «я люблю себя

не потому, что считаю себя лучше других, но потому, что “нахожу

себя лучше себя самого"»*. «Собственная жизнь» никогда не яв-

ляется собственной, своей, она подразумевает невозможное при-

своение. Этика Канта, Фрейда, Лакана невозможна без другого,

без отчуждения и без вопроса приручения наслаждения.

Дальше слово за Аленкой Зупанчич со всей детализацией

этических вопросов этики Канта, Фрейда, Лакана: моральная

патология повседневности, свобода, ложь, добро и зло, закон и

сверх-я... Славой Жижек завершает свое предисловие к «Эти-

ке реального» откровенными словами о своих смешанных чув-

ствах — зависти и даже ярости, что не он написал эту книгу,

и восхищением-преклонением перед своей коллегой, соратни-

цей и ученицей Аленкой Зупанчич. Самая последняя его фраза:

«Если книга Аленки не станет классическим трудом, на который

будут ссылаться, то можно будет прийти к единственному за-

ключению, что наша академия попала в ловушку темной воли к

самоуг г ичтожег г ию»’7.

Виктор Мазин

* Гам же. С. 206.

Zitek S. (2000) Foreword; Why fc Kent Worth fighting Fori II ZupanCiC A. Ethics

ol the Real. I... N.Y.: Verso. P. XIII. \

-22-

Введение

онцепция этики в том виде, в каком она развивалась на

протяжении всей истории философии, претерпевает со

стороны психоанализа двойной «удар крушения иллю-

зий»: первый удар связан с именем Зигмунда Фрейда, второй —

с именем Жака Лакана. Не случайно в обоих случаях в центре

внимания находится один и тот же философ: Иммануил Кант.

Фрейдовский удар по философской этике можно резюми-

ровать следующим образом: то, что философия называет мо-

ральным законом, а точнее то, что Кант называет категориче-

ским императ ином, на самом деле суть не что иное, как сверх я1*.

Это суждение вызывает «эффект разочарования», который ста-

вит под вопрос любую попытку подвести под этику какие либо

основания, кроме «патологических». Одновременно оно поме-

щает «этику» в самую сердцевину того, что Фрейд называл das

Unbehagen in der Kultur — неудобством или неудовлетворенно

Многочисленные места в работах Фрейда выражаю i згу же идею. В «Я и

Оно», например, мы находим следующее: «Подобно тому, как ребенок был

вынужден понинонап.ся своим родителям, точно так же я подчиняется ка-

тегорическому императиву своего сверх-я» (Фрейд 3. Я и Оно // Фрейд 3.

Психология бессознательного. Перевод А. М. Боковикова. М.: О1Х> «Фир

ма СТД», 2006. С. 337).

-23-

стыв в основе культуры w. Поскольку этика берет свое начало

в структуре сверх я, она становится нс более чем удобным ин-

струментом для любой идеологии, которая может попытаться

выдать свои предписания за совершенно подлинные, непосред-

ственные и «благородные» склонности субъекта. Тезис, согласно

которому моральный закон есть не что иное, как сверх-я, требу-

ет, разумеется, тщательного исследования, которое я и проведу

ниже, в седьмой главе.

Второй удар, нанесенный психоанализом по респектабель-

ности философской этики, засвидетельствован в названии зна-

менитого эссе Лакана из его «Писаний»: «Кант с де Садом». Этот

второй удар является еще более разрушительным, если учесть,

что в том, что касается этики в философском дискурсе, для Ла-

кана Кант был «самым подлинным» из всех философов. Таким

образом, «лакаконский удар» по этике можно резюмировать сле-

дующим образом: лучшее, что философия может предложить во

имя этики, — это, перефразируя название знаменитой работы

Сада, нечто вроде «Практической философии в будуаре».

Однако критика Лаканом кантовской этики (как «верши-

ны» проекта философской этики) существенно отличается от

фрейдовской критики. Лакан отдаст должное Канту за открытие

истинного ядра этики — ядра, которое сохраняет свою значи-

мость и не может быть сведено к логике сверх-я-, но он критикует

Канта за превращение этого ядра в объект волн, ход, который

«Во тке времена этой этике придавали самое большое значение, словно

именно от нес ожидали особенно важных результатов. И действительно,

этика обращается к тому пункту, в котором лахо распознать самое болез-

ненное место всякой культуры. Стало быть, нику можно понимать как

терапевтическую попытку, как усилие с помощью заповеди гвгрх-Я до-

стигнуть того, чем1 До сих пор нельзя было достичь при помощи осталь

ион культурной работы» (Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой //

Фрейд 3. Вопреки общества. Происхождение религии. Перевод Л. М. Ьо-

коникова. М.: О(Х) «Фирма С ГД». 2007. С. 267).

-24-

находит спою «истину» в перверсивном дискурсе де Сада. Таким

образом, «Кант с де Садом» являют «пример того, как позволя-

ет анализ открыть глаза на иные, самые благородные, порой,

устремления традиционной этики»4“. Однако данное утвержде-

ние требует двух комментариев.

Во-первых, мы должны помнить, что намерение — как,

впрочем, и результат — «Канта с де Садом» состоит не только в

гом, чтобы открыть глаза на подлинные эффекты, «даже самые

благородные», практической философии Канта, но и в том, что-

бы «облагородить» дискурс де Сада. Тезис «Канта с де Садом»

заключается не только в том, что кантовская этика имеет лишь

«перверсивную» ценность; но также и в утверждении того, что у

дискурса де Сада есть этическая ценность — что его можно по-

нять должным образом только как этический проект41. Во-вто-

рых, нужно отметить, что это замечание Лакана следует сразу за

утверждением: «Моральный закон, если присмотреться, оказы-

вается не чем иным, как желанием в чистом виде»4*. Это утверж-

дение далеко не «безобидно», поскольку, как известно, понятие

«чистого желания» играет важную, и даже центральную роль в

семинаре Лакана «Этика психоанализа».

Мы должны также подчеркнуть, что, в отличие от Фрей-

да, — и несмотря на свою критику традиционной этики — Ла-

кан не приходит здесь к выводу, что этика, достойная таковой

именоваться, никоим образом не возможна. Напротив, он пре-

вращает этику (в той мере, в какой это касается желания анали-

тика и природы аналитического акта) в один из центральных

w Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга XI

(1964)). Перевод А. Черноглазое». М: Издательство «Гнозис», Издательство

«Логос». 2004. С. 292.

•' См..- Zitek S. 'lhe Indivisible Remainder: Лп Essay on Schelling and Related

Matters. London and New York: Verso. 1996. P. 173.

*’ Лакан Ж. Четыре основные понятии психоанализа (Семинары: Книга XI

(1964)). С. 292 (перевод изменен).

-25-

элементов психоанализа, даже если это требует попой концеп-

туализации этического. В этой новой концептуализации Кант

будет играть немаловажную роль.

Кант восхищает Лакана прежде всего тем, что он порывает

с «традиционной» этикой в днух ключевых пунктах. Во-первых,

он порывает с той моральностью, которая трактует обязатель-

ства в контексте возможности их выполнения. Согласно Лакану,

решающим моментом здесь является то, что мораль как тако-

вая, что было хорошо известно Канту, является требованием

невозможного: «того невозможного, в котором узнаем мы топо-

логию собственного желания»*9. Настаивая па том, что мораль-

ный императив не связан с тем, что можно или нельзя сделать,

Кант обнаружил важнейшее измерение этики: измерение жела-

ния, которое кружит вокруг реального как невозможного. Это

измерение было исключено из сферы применения традицион

ной этики, и поэтому оно может явить себя ей лишь в качестве

избыточного. Таким образом, решающий первый шаг Канта за-

ключается в том, что он взял именно то, ч го было исключено из

сферы т радиционной этики, и превратил это в единственное ле-

гитимное для этики пространство. И если Канта зачастую кри-

тикуют за требование невозможного, то Лакан придает именно

этому его требованию неоспоримую теоретическую ценность.

Второй разрыв Канта с традицией, смежный с первым, за-

ключается в его отказе от представления о том, что этика связа-

на с «распределением блага» (со «служением благам», в терми-

нах Лакана). Кант отверг этику, основанную на том, что «то, чего

я хочу, представляет собой благо другого, как я его, по образу

своего собственного, представляю»49. ••

° Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары- Книга VII (1959-60)). Перевод

Л. Черноглазова. М.: Издательство «Птозис», Издательство «Логос», 2006

С. 402. L

•• Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60)). С. 242. \

-26-

11равда и то, что точка зрения Лакана относительно статуса

этики желания продолжала развиваться. Поэтому его позиция

в семинаре XI («Четыре основные понятия психоанализа») от-

личается по нескольким пунктам от той, которую он занимал в

семинаре VII («Этика психоанализа»). Суждение о том, что «мо-

ральный закон, если присмотреться, оказывается не чем иным,

как желанием в чистом виде», будь оно представлено в Семина-

ре VII, имело бы ценность комплимента; и совершенно очевид-

но, что это уже совсем не так, когда оно провозглашается в Се-

минаре XI. Тем не менее, хотя позднее Лакан и утверждает, ч то

«желание аналитика не является желанием в чистом виде», это

вовсе не означает того, что желание аналитика патологично (в

кантовском смысле этого слова) и что вопрос желания утратил

свою актуальность. Проще говоря, вопрос желания не столько

теряет свое центральное место, сколько перестает считаться

конечной точкой анализа. В более позднем представлении ана-

лиз заканчивается другим измерением — измерением влечения.

Поэтому, как говорится в заключительных замечаниях Семи-

нара XI, прежде чем это измерение откроется для субъекта, он

должен сначала достичь, а затем и преодолеть «тот предел, ко-

торым он, как субъект желания, почувствует себя скованным»45.

В результате мы можем набросать приблизительную схему,

чтобы сориентироваться на той труднопроходимой местности,

куда заводят нас рассуждения Лакана об этике. Традиционная

этика — от Аристотеля до Бентама — оставалась по эту сторону

желания («Мораль власти, мораль служения благам сводится к

следующему — что касается желаний, то вы без них обойдетесь.

Они подождут»46). Кант как раз был тем, кто ввел в этику изме-

рение желания и довел его до «чистого состояния». Этот шаг,

Лакан Ж. Четыре исконные попиши психоанализ (Семинары: Книга XI

(1964)). С. 292.

Лакан Ж. Эгика психоанализа ((лминары: Книга VII (1959-60)). С. 401.

-27-

каким бы решающим он ни был, тем не менее нуждается в еще

одном, «дополнительном» шаге, который Кант — по крайней

мере, по словам Лакана — не сделал: шаге, который ведет за пре-

делы желания и его логики, в область влечения. Следовательно,

«после того, как субъект оказывается по отношению к а (объ-

екту желания) сориентирован, переживание фундаментального

фантазма становится, само, влечением»17. Когда дело доходит до

исследований Лакана в области этики, Кант является для него

самой важной философской точкой отсчета. Еще одной отправ-

ной точкой для Лакана в этом вопросе — и при этом совершен-

но иной — является трагедия.

Эти две точки отсчета и являются основными темами этой

книги, которая — через чтение Канта, Лакана и ряда литератур-

ных произведений — стремится очертить контуры того, что я

хотела бы назвать «этикой реального». Этика реального — это не

этика, ориентированная на реальное, а попытка переосмыслить

этику, распознавая и признавая измерение реального (в лаканов-

ском смысле этого слова), поскольку оно уже действует в этике.

Термин «этика» часто используется для обозначения набора

норм, которые ограничивают или «обуздывают» желание, кото-

рые направлены на то, чтобы сохранить наше поведение (или,

допустим, «поведение» науки) свободным от всего избыточно-

го. Однако такое понимание этики не признает того, что этика

по своей природе избыточна, что избыток — это часть этики,

которую нелызя просто так взять и изъять без того, чтобы сама

этика не утеряла всякий смысл. В отношении плавного хода со-

бытий, жизни, управляемой принципом реальности, этика всег-

да представляется чем-то избыточным, пугающей помехой.

Но остается вопрос, почему же я в этой теоретической по-

пытке придерживаюсь «этики реального». С точки зрения Лака-

” Лакав Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Knuia XI

(1964)). С. 290.

-28-

на, упадок господского дискурса (так Лакан трактует пришествие

современности) заводит этический дискурс в тупик. Этическая

максима, стоящая за дискурсом господина, пожалуй, лучше все-

го сформулирована в знаменитом стихе Ювенала: «Summuni

crede tufas animam praefeere pudori, et propter vitam vivendi perdcre

causas* |«Помни, что высший позор — предпочесть бесчестие

смерти, И ради жизни сгубить самое основание жизни»*). Дру-

гую версию этого кредо можно найти у Поля Клоделя: «Печаль-

нее, чем потерять жизнь, — потерять смысл жизни». В «Канте

с де Садом» Лакан предлагает свой собственный «перевод» это-

го этического девиза: «Желания — того, что зовется желанием,

достаточно для того, чтобы жизни не пришлось играть труса»44.

Современность, похоже, не предложила другой альтернативы

дискурсу господина, помимо слабой максимы: «Самое худшее,

что можно потерять, — это собственная жизнь». Эта максима ис-

пытывает нехватку как концептуальной силы, так и мобилизую-

щей способности. Эта нехватка, в свою очередь, является частью

того, что делает политические дискурсы, провозглашающие воз-

врат к «традиционным ценностям», столь соблазнительными;

также это в значительной мере объясняет гипнотизирующий

ужас, вызванный «экстремистами» и «фанатиками», которые не

хотят ничего другого, кроме как умереть за свое дело.

Эта книга представляет собой попытку создать концепту-

альную основу для этики, которая, отказываясь быть этикой,

основанной на дискурсе господина, в равной мере отказывается

и от неудовлетворительной альтернативы «(пост)совремснной»

этики, основанной на сведении предельного горизонта этиче-

ского к «собственной жизни».

" Ювенал. Сатиры И Римская сатира. М.: «Художественная литература»,

1989. Сатира 8, строки 84-85.

" Лакан Ж. Кант с де Садим Перевод Власик А., Гаврилом К., Ксипчук М.,

Лосева С., Папреснко Г., Повожснова А., Страхов М.: Международный пси-

хоапалитический журнал, специальный выпуск. 2018. С. 59.

-29-

1.

(Моральная) патология

обыденной жизни

бщеизвестно, что понятие «патологический» в практи-

ческой философии Канта имеет статус своего рода кон-

цептуальною узла, связывающего многочисленные рас-

ходящиеся теоретические нити. Кант использует этот термин

чтобы обозначить то, что не относится к порядку этического.

Однако следует подчеркнуть, что понятие патологического не

должно рассматриваться как противоположное «нормального».

Напротив, с точки зрения Канта, именно наши «нормальные»,

повседневные действия всегда в той или иной степени патоло-

гичны. Мы действуем патологически, когда есть что-то, управ-

ляющее нашими действиями, — служащее либо тому, чтобы

продвинуть нас вперед, либо тому, чтобы подтолкнуть нас сза-

ди. Для этой непреодолимой силы Кант использует общий тер-

мин Triebfcder, «мотив», или «движущая сила». Все, что угодно,

может служить такой непреодолимой силой, от самой базовой

потребности до самой возвышенной и абстрактной идеи; рас-

ширение этого понятия и есть мир «нормальности» как тако-

-30-

пой. По л ому нормальное не может быть альтернативой патоло-

1 ическо.му,.алысрнатива будет, скорее, включать такие понятия,

как свобода, автономия и строгая детерминация воли.

Этика сама по себе, как Канту было хорошо известно, так-

же требует мотива, который он и вводит в довольно макабриче-

ском пассаже «Критики практического разума»:

«...уважения нс к жизни, а к чему-то совершенно друго-

му, н сравнении и сопоставлении с чем жить со всеми

ее удоволытвимми не имеет никакого значения. Человек

живет лишь из чувства долга, а не потому, что находит ка-

кое-то удовольствие в жизни. Таков истинный мотив (echte

Triebfeder] чистого практического разума»'1’.

Однако следует подчеркнуть, что кантовская этика не будет

только лишь этикой аскетизма, отказа от всякого удовольствия

в принципе. Мы не должны позволять процитированному

выше отрывку привести нас к выводу, что этическому субъекту

не будет позволено требовать для себя какого-либо «комфор-

та» или «блага». Настоящий парадокс заключается в другом: в

структурно обусловленной «пропущенной встрече» принципа

удовольствия и этического измерения. Дело не в том, что эти-

ческому субъекту удовольствие запрещено, но, скорее, в том,

что оно теряет свои» притягательную силу для такого субъекта;

оно доступно и достижимо, просто более не желательно. Кроме

того, в этой, казалось бы, мрачной идее мы можем найти даже

намек на нотку ободрения: нам не нужно бояться, что вступле-

ние в область этического потребует от нас пожертвовать всеми

удовольствиями, которые нам так дороги, поскольку это не бу-

дет даже воспринято как потеря или жертва: «мы» уже не будем

теми же людьми, что и раньше; «нам» не о чем будет сожалеть.

" Кант И. Кришка практического разума // Капт И. Сочинения и шести то-

мах. 1ом 4 часть 1. М.: «Мысль», 1965. С. 415.

-31 -

Такая пропущенная встреча принципа удовольствия и эти-

ческого измерения очень похожа на бесповоротно упущенную

любовную встречу, столь тонко описанную Марселем Прустом

в «Любви Сванна». Герой здесь отчаянно влюблен в Одетту, ко-

торая больше его не любит. Поначалу, ужасно страдая, он верит

в то, что он и впрямь хочет перестать любить ее, чтобы избе-

жать страдания. По потом, при более тщательном анализе своих

чувств, понимает, что это не так. Вместо этого он хочет, чтобы

его страдания закончились, но сам он оставался бы влюбленным,

потому что его опыт наслаждения любовью зависит от этого по-

следнего условия. Проблема в том, что, хотя он и знает, что его

страдания закончились бы, если бы он перестал любить Оде тту,

если бы он «излечился» от своей любви к ней, но это то, чего

он хочет меньше всего, поскольку «... в своем болезненном со-

стоянии он пуще смерти опасался такого исцеления: и в самом

деле, для него эго было теперь равносильно смерти»51. Другими

словами, излеченный оз своей болезни, он уже не был бы тем же

субъектом, так что он уже не испытывал бы ни удовольствия от

любви Одетты, ни боли от ее равнодушия и неверности.

Ситуация, описанная Прустом, позволяет более четко опре-

делить связь между кантовскими представлениями о «патоло-

гическом» и этическом. Субъект «прикреплен к» и «подчинен»

своей патологии не лишенным двусмысленности образом из-за

того, что субъект больше всего боится не утраты того или ино-

го конкретного удовольствия, а утраты той самой рамки, в пре-

делах которой удовольствие (или боль) можез быть испытано

как таковое вообще. Субъект боится утратить свою патологию,

пафос, который и составляет ядро его бытия и нынешнего су-

ществования, каким бы жалким оно ни было. Он боится обна-

ружить себя в совершенно новом пейзаже, на безликой террито-

рии, его существование на которой больше не будез подтверж-

41 Пруст М. Любовь Снаппа. Перевод Е. Баепской, М.: Азбука, 2012. (\160.

-32-

дено тем, что он чувствует. Кант же утверждает, что этот страх

беспочвенен, так как он принадлежит тому самому субъекту,

которого больше не будет рядом — если произойдет переход к

этическому, — чтобы переживать эту «утрату» как утрату.

Второе важное понятие из лексикона практического раз-

ума, которое следует здесь ввести, - это объект способности

желания [Objekt des liegehrungsvermdgens], ибо если воля опре-

деляется подобным объектом, который является внешним по

отношению к самому долгу, то наш образ действий всегда будет

оставаться патологическим. Способность желания служит ос-

нованием наших действий, это одна из сущностных характери-

стик (человеческой)жизни:

«Жншь е< ть способность < уикчтиа гик гуты »ь по зако-

нам способности желания. Способность желания —

эго способность существа через свои представления

\Vorstcllung(‘n\ быть причиной действительности предме-

тов этих представлении. Уловольсгнне есть представление

о соответствии П|и»лмета или поступка с г убьекгивными

условиями жизни, т. е. со способностью причинности, ко-

1о|х>и сЯтлалает предт гавление в отношении действитель-

ности его объекта..,*”

Во времена Канта — как, впрочем, и до Канта тоже — обыч-

ным делом было различать «низшую» и «высшую» способности

желания. Сам Кант был категорически против такого различия.

Он находит удивительным, что проницательные во всем осталь-

ном писатели полагали, что можно определить разницу между

низшей и высшей способностью желания, обращая внимание на

го, берет ли свое начало каждое представление, связанное с удо-

вольствием, в чувствах или в рассудке. Как бы ни различались

представления об объекте — будь они присущи рассудку или

даже для разуму, а не чувствам, — чувство удовольствия, в силу

Кант И. Критика практической» разума. С. 320

-33-

которого они составляют определяющее основание поли, всегда

одно и то же по своему характеру. Чувство удовольствия всегда

является эмпирическим и, следовательно, патологическим. Удо-

вольствие вполне может быть «интеллектуальным» удоволь-

ствием, но оно ни в коей мере не перестает быть удовольствием.

A fortiori (тем более, что) удовольствие не обязательно должно

быть непосредственным; оно вполне может требовать усилий,

задержек и жертв. Например, говорит Кант, бывает, что человек

может найти удовлетворение в банальном использовании вла-

сти, в осознании духовной силы при преодолении препятствий

на пути осуществления своих замыслов или в развитии интел-

лектуальных способностей. Может, и было бы правильным рас-

сматривать подобные радости и удовольствия как более утон-

ченные, но это вовсе не повод утверждать, что эти удовольствия

определяют волю способом, который хоть в малейшей степени

отличается от такового при чувственных удовольствиях. В этой

точке своих рассуждений Кант отмечает — в манере, которая,

несмотря на его репутацию, подтверждает, что чувство юмора

у него присутствовало, — что допустить различие между низ-

шей и высшей способностью желания — «это то же самое, как

если бы невежды, которые охотно занимались бы метафизикой,

мыслили себе материю такой сверхтонкой, что у них от этого

голова пошла бы кругом, а затем предполагали, будто таким об-

разом они придумали духовную и тем не менее протяженную

сущность»4.

Иными словами, невозможно достичь сферы этического

посредством постепенного возвышения воли, преследуя все бо-

лее утонченные, изысканные и благородные цели, постепенно

отворачиваясь от своих «низменных животных инстинктов».

Вместо этого мы обнаруживаем, что для перехода от патологи-

ческого к этическому необходим резкий разрыв, «сдвиг парадиг-

" 1амже. С.338.

-34-

мы». Здесь мы должны протиностоять искушению стандартного

представления о кантовской этике, согласно которому этика эта

гребуег постоянного «очищения» (от всего патологического) и

асимптотического приближения к этическому идеалу. Несмо-

тря на то, что такое представление не обходится без некоторой

поддержки в текстах Канта, все же оно вводит в заблуждение —

во-первых, потому что оно предлагает значительное упрощение

логики аргументации Канта; во-вторых, потому что оно засло-

няет еще одну очень важную линию аргументации, утвержде-

ние, что Aktus der Freiheit, «акт свободы», подлинный этический

поступок, всегда субверсивен; он никогда не является результа-

том «улучшения» или «преобразования». Таким образом,

«то, что кто-нибудь становится не только по икону, но и

морально добрым человеком ... не может быть вызвано

постепенной реформой, пока основание максим остается

нечистым, а должно быть вызвано революцией в образе

мыслей человека ... и новым человеком он может стать

только через некое возрождение, как бы через новое тво-

рение...»* **

Этот отрывок из «Религии в пределах только разума» осо-

бенно важен для понимания логики кантовской этики. То, что

Кант различал философскую этику и способ, которым мораль-

ные вопросы представлены в религиозных доктринах, несо-

мненно, хороню известно. Менее общепризнанным является

тот факт, что он связывает надлежащее изменение образа мыс-

лей [GesinnuH^] с жестом творения ex nihilo. Значение этого же-

ста целиком ускользает от нас, если мы рассматриваем его как

некое отступление в иррациональное, как химеру идеализма.

Напротив, это глубоко материалистический жест. Как неодно-

* Кант И Религия и пределах только разума. Перевод Н. М. Соколов, А.

А. Столяров II Канг И. Собрание сочинений в восьми томах, том 6. М.:

«Чоро», IW4.C. 50.

-35-

кратно замечал Жак Лакан, лишь принятие момента творения

ex nihilo открывает путь для истинного «теоретического мате-

риализма»'’. Не основана ли сама концепция Лакана о passage

a lacte на таком кантианском жесте? Когда Лакан заявляет, что

«самоубийство — единственный успешный поступок»5*, дело

как раз в следующем: после такого поступка субъект больше не

будет таким, как прежде; он может «возродиться», но только как

новый субъект.

Таким образом, заключает Кант, если выражение «высшая

способность желания» вообще имеет смысл, то оно может ука-

зывать только на то, что чистый разум сам по себе уже практи-

чен. То есть высшая способность желания отсылает к воле субъ-

екта, поскольку та определяется «чистым желанием», желанием,

которое направлено не на какой-либо конкретный объект, а

скорее на сам акт желания; воля априори относится к способ

пости желания.

” Например: «Граница, где происходи ! творение m ничего, ex nihilo — вот

за что держится, как я с первых шагов наших занятий в этом году твержу,

всякая мысль, претендующая па то, чтобы быть последовательно атеисти

ческой. Последовательно атеистическая мысль выстраивается в перспек-

тиве креационизма, и ии в какой другой» (Лакай Ж. »гика психоанализа

(Семинары: Книга VII (1959-60)). Перевод Л. Черноглазова. М.: Издатель-

ство «Гнозис», Издательство «Логос», 2006. С. 335).

* Разумеется, здесь следует различа л, подобное «символическое самоубий-

ство» и самоубийство в реальности:

«Такой акт символического самоубийства, такой выход из символической

реальности должен быть строго противопоставлен самоубийству “в ре-

альности'*. Последнее остается пойманным в сети символической комму-

никации: убивая себя, субъект пытается послать сообщение Другому, т. е.

это действие, которое функционирует как признание вины, отрезвляющее

предупреждение^патетическое воззвание.., в то время как символическое

самоубийс тво направлено па исключение субъекта из самой иптерсубьек-

тявной цени» (Ziiek S. Enjoy Your Symptom! London and New York: Rout

ledge, 1992. Рр.4Э-44). \

-36-

И здесь мы встречаем пресловутую кантовскую понятий-

ную пару: фОрма/содержание, форма/материя или форма/объ-

ект. Это парное сопряжение часто подвергалось нападкам, и

именно оно навесило на кантовскую этику неодобрительный

ярлык «пустого формализма». Обвинение в формализме обыч-

но выдвигается против категорического императива (поскольку

он абстрагируется от содержания долга). Но в равной степени

формулировка Кантом категорического императива опирается

на еще одно, даже более фундаментальное различение: разли-

чение между поступками, которые совершаются всего лишь в

соответствии с долгом [действия pflichtmdflig\, и поступками,

которые совершаются исключительно во имя долга [nus Pflicht].

Это и есть, разумеется, известное различие между легальностью

и моральностью, или этическим характером поступка. Кант

объясняет это различие следующим образом: «Одно лишь со-

ответствие или несоответствие поступка закону безотноситель-

но к его мотиву |Triebfeder] называют легальностью (законосо-

образностью); то соответствие, в котором идея долга, основан-

ная на законе, есть в то же время мотив поступка, называется

моральностью (нравственностью) поступка»”.

Можно сказать, что этический аспект поступка является

«дополнительным» для понятийной пары летальное/нелегаль-

ное. Это, в свою очередь, предполагает структурные связи с

лакановским понятием реального. Как отметил Ален Бадью5*,

реальное в лакановском его понимании исключено из логики

кажущейся взаимоисключающей альтернативы познаваемо-

го и непознаваемого. Непознаваемое — это всего лишь разно-

видность познаваемого: это предельный, или редуцированный

Кант И. Метафизика нравов // Каш И. Сочинения в hiccth томах. Том 4

часть 2. М.: «Мысль». 1965. <1 134.

Bullion A. lAnliphilosupItie: hiciin (unpublished seminar), lecture from 15

March 1995.

-37-

случай познаваемого; тогда как реальное целиком и полностью

принадлежит другому регистру. Аналогично и для Канта неле-

гальное по-прежнему относится к категории легальности — оба

они относятся к одному регистру, то есть к вещам, соответству-

ющим или не соответствующим долгу. Этика — продолжая

аналогию — ускользает из этого регистра. Даже если этический

поступок будет соответствовать долгу, это само по себе не яв-

ляется и не может быть тем, что делает его этическим. Таким

образом, этическое не может быть помещено в рамки закона и

нарушений закона. Опять же, в отношении легальности этиче-

ское всегда представляет собой излишек или избыток.

Тогда возникает вопрос: какова же в действительности при-

рода этого избытка? Простой ответ заключается в том, что это

как-то связано с кантовской концепцией «формы». Чтобы уточ-

нить, что же это значит, потребуется более пристальное рассмо-

трение.

Возьмем, к примеру, следующий, возможно, абсурдный

сценарий: человека А обвиняют- в совершении убийства. Дру-

гой человек, Б, знает, однако, что обвиняемый, А, никак не мог

совершить это преступление. Это связано с тем, что Б следил

за собственной женой, которую он подозревал в интрижке с А.

Оказывается, в день убийства Б видел, как его жена посещала

обвиненного впоследствии А. Хотя она покинула дом А за час

до совершения убийства. Б, ревнивый муж, остался, продолжая

шпионить за своим соперником, чтобы узнать о нем побольше.

Как ясно видел Б, А не покидал своего дома. Эгот свидетель,

Б, — который еще не выступил в качестве свидетеля — имеет

несколько различных вариантов действия:

1. Он может сказать себе: «Чем я обязан этому обманщику?

Зачем мне помогать ему? Дело не только в том, что он спал с

моей женой, но в том случае, если я обеспечу ему алиби, моя

неловкая ситуация ст анет достоянием общественности. Он

заслуживает того, что получает; он сам это заслужил». То

-38-

есть этот вариант предполагает ничего не делать. С точки

зрения Канга, если Б выбирает этот вариант, он действует

патологически.

2. Он может сказать себе: «У меня есть хитрый план. Я отбро-

шу свою ненависть к этому ублюдку и дам показания в его

пользу. Принимая во внимание жертву, которой это потре-

бует (я отказываюсь от шанса поквитаться, от моей супру-

жеской чести и г. д.), я заработаю репутацию благородного

человека, я завоюю уважение общества и, возможно, даже

верну свою жену». Это гоже пример патологического дей-

ствия. В эту категорию действий можно было бы включить

несколько других вариантов, которые являют ся легальными

в кантовском смысле (т. е. соответствующими долгу), но не

этичными (долг не является единственным мотивом). На-

пример, Б может бояться божественного наказания за отказ

помочь другому. Или он может отождествить себя с жерт-

вой, думая: «Что, если бы я был на его месте? Я бы, конечно,

подумал, что это наказание чрезмерно...», и гак далее.

3. Существует, конечно, и третья возможность: Б может про-

сто признать, что его долг — дать показания, и сделать это.

Это, разумеется, не мешает ему сообщать другим, что Л —

свинья, и что он очень хотел бы сломать ему шею, осозна-

вая при этом, что эго не имеет никакого отношения к его

нынешнему долгу. В этом случае его поступок этичен, по-

скольку Б действует не только в соответствии с долгом, но

и (исключительно) в силу долга или во имя него. Таким об-

разом, его воля была определена — при условии, что другой

скрытый мотив не обнаружен, что всегда возможно — ис-

ключительно формой морального закона. Фактически мы

можем назвать эту позицию «формализмом», но только ри-

скуя упустить то, что действительно поставлено на карту.

Но, в таком случае, что именно «поставлено на карту», что

эго за чистая форма? Во-первых, ясно, что рассматриваемая

-39-

форма не может быть «формой материи», поскольку Кант от-

носит легальное и этическое к двум разным регистрам. Следо-

вательно, материя и форма, легальное и этическое, не являются

двумя разными аспектами одного и того же. Несмотря на это,

некоторые комментаторы предлагали следующее решение кан-

товской проблемы формы: каждая форма имеет содержание,

связанное с ней; мы всегда имеем дело только с формой и со-

держанием. Таким образом, согласно этой точке зрения, если

мы хотим решить, является ли поступок этическим или нет,

мы просто должны знать, что на самом деле определяет нашу

волю: если это содержание, наши действия патологичны; если

это форма, они этичны. Это, действительно, справедливо может

быть названо формализмом; но это вовсе не то, что имеет в виду

Кант, используя понятие «чистой формы».

Прежде всего, сразу отметим, что ярлык «формализм»

больше подходит к тому, что Кант называет легальностью. С

точки зрения легальности, все, что имеет значение, — это то,

соответствует ли поступок долгу; «содержание» подобного по-

ступка, реальная мотивация такого соответствия, игнорирует-

ся; это попросту не имеет значения. Но этическое, в отличие

от легального, по сути выдвигает определенное требование от-

носительно «содержания» воли. Этика требует нс только того,

чтобы поступок соответствовал долгу, но и того, чтобы это

соответствие было единственным «содержанием» или «моти-

вом» поступка. Таким образом, этот упор на форме, который

делает Кант, в действительности является попыткой раскрыть

возможную движущую силу этического поступка. Кан г говорит,

что «форма» должна прийти, чтобы занять место, ранее зани-

маемое «материей», что сама форма должна функционировать в

качестве движущей силы. Сама форма должна быть присвоена в

качестве материального излишка, с тем чтобы она могла опреде-

лять волю. Идея Канта, повторяю, состоит не в том, что все сле-

ды материальности должны быть вычищены из определяющего

40-

основания моральной воли, а в том, что сама форма морального

закона должна стать «материальной», чтобы она могла функци-

онировать в качестве движущей силы поступка.

Поэтому можно заметить, что на самом деле существуют

две разные проблемы, которые необходимо разрешить, или

••загадки», которые необходимо прояснить, относительно воз

можности «чистого» этического поступка. Первая — та, кото-

рую мы обычно связываем с кантовской этикой. Каким обра-

зом можно сократить или совсем устранить все патологические

мотивы или движущие силы наших действий? Как субъект мо-

жет пренебречь любой личной выгодой, игнорировать принцип

удовольствия, все заботы о своем собственном благополучии

и благополучии близких ему людей? Какого же чудовищного,

•нечеловеческого» субъекта предполагает кантовская этика?

Эта линия вопрошания связана с темой «бесконечного очище-

ния» воли субъекта в логике «как бы далеко вы ни зашли, всег-

да потребуется еще одно усилие». Второй вопрос, который не-

обходимо рассмотреть, касается того, что мы могли бы назвать

этическим пресуществлением, необходимым, по мнению Кан-

за; это вопрос о возможности преобразования чистоз“| формы в

эффективно действующую на материальном уровне движущую

зилу. Этот второй вопрос, на мой взгляд, является более насущ-

ным, поскольку ответ на него автоматически даст нам ответ и

на первый. Итак, как может что-то, что само по себе не является

патологическим (т. е. не имеет ничего общего с представлени-

ем удовольствия или боли, «обычным» модусом субъективной

причинности), стать, тем не менее, причиной или мотивом дей-

ствий субъекта? Вопрос здесь уже не в «очищении» мотивов и

побуждений. Он гораздо более радикален: как «форма» может

стать «материей», как может нечто, что во вселенной субъекта

не определялось в качестве причины, внезапно стать причиной?

Это настоящее «чудо», вовлеченное в этику. Гак что ключе-

вой вопрос кантовской этики заключается не в том, «как мы мо-

41 -

жем устранить все патологические элементы воли, чтобы остал-

ся только долг в чистой форме?», но скорее в том, «как сам долг

в чистой форме может функционировать в качестве патологиче-

ского элемента, то есть в качестве элемента, способного взять на

себя роль движущей силы или мотива наших поступков?». Если

бы последнее действительно имело место — если «долг в чистой

форме» фактически действовал бы в качестве мотива (побужде-

ния или движущей силы) для субъекта, — нам больше не нужно

было бы беспокоиться о проблемах «очищения воли» и устране-

ния всех патологических мотивов.

Однако это, как представляется, предполагает, что для тако-

го субъекта этика просто становится «второй натурой» и, таким

образом, перестает быть этикой вообще. Если этический посту-

пок — это вопрос мотива, если это настолько просто, если он не

требует ни жертвы, ни страдания, ни отречения, то он кажется

совершенно незначимым и не сязанным с добродетелью. Кстати,

именно это и утверждал Кант: он называл такое состояние «свя-

тостью воли» и считал его недостижимым идеалом для предста-

вителей рода человеческого. Его также можно отождествить с

полнейшей банальностью — «банальностью радикального до-

бра», перефразируя знаменитое выражение Ханны Арендт. Тем

не менее — и одной из фундаментальных целей данного иссле-

дования и является демонстрация этого, — такой анализ черес-

чур поспешен, и поэтому он кое-что упускает. Наше теоретиче-

ское допущение состоит в том, что возможно основать этику на

понятии мотива без того, чтобы эта этика рухнула либо в свя-

тость, либо в банальность человеческих действий.

Давайте вернемся к вопросу о природе избытка, который

Кант находит в этическом, и который он связывает с понятием

«формы». Что же это за избыток, который этическое привносит

в легальное?

«Г

«в соответствии с долгом» (легальное)

«в соответствии с долгом и только во имя долга» (этическое)

-42-

Если мы излагаем вещи таким образом, становится ясно, что

пика, по сути, является дополнением. Давайте тогда начнем с

первого уровня (с легального). Содержание поступка (его «мате-

рия»), а также форма этого содержания исчерпываются понятием

«в соответствии с долгом». Пока я выполняю свой долг, говорить

больше не о чем. Тот факт, что поступок, соот ветствующий мое-

му долгу, возможно, был совершен исключительно во имя самого

долга, ничего не изменит на этом уровне анализа. Такой поступок

будет совершенно неотличим от поступка, совершенного просто

в соответствии с долгом, поскольку их результ аты будут абсолют-

но одинаковыми. Значимость поступка, совершенного (исключи

гельно) во имя долга, будет видна только на втором уровне ана-

лиза, который мы будем называть просто уровнем формы. Здесь

мы сталкиваемся с формой, которая больше не является формой

чего-либо, того или иного содержания, но это не столько пустая

форма, сколько форма «вне» содержания, форма, которая обеспе-

чивает форму только для самой себя. Иными словами, мы стал-

киваемся здесь с избытком, который в то же время представляет-

ся «чистым отбросом», то есть абсолютно бесполезным.

Лакановская психоаналитическая теория содержи! поня-

тие, которое очень хорошо отражает эту кантовскую концеп-

цию чистой формы: plus-de-jouir, или прибавочное наслаж-

дение. В «алгебраическом» толковании Лакана есть и другое

наименование этого прибавочного наслаждения — объект а.

Что касается последней формулировки, то можно показать, что

кантовская концепция чистой формы и лакановская концепция

объекта а фактически вводятся для решения очень похожих,

если не идентичных, концептуальных проблем. Та же концеп-

туальная необходимость, которая заставляет Канга различать

форму как форму чего-то и «чистую форму», приводит Лакана

к различению требования (как формулирования потребности)

и желания, объектом которого является объект, обозначаемый

Лаканом буквой а.

-43-

Так что на кону в обоих случаях стоит концептуализация

определенного излишка. В случае Канта этот избыток очевиден

в формуле: не только в соответствии с долгом, но и исключи-

тельно во имя долга; в случае Лакана желание всегда направлено

на что-то иное — нечто большее, чем затребованный объект.

Может показаться, что по-прежнему существует очевидная раз-

ница — даже на понятийном уровне — между этими двумя кон-

цепциями волевого избытка. Кант формулирует этот излишек в

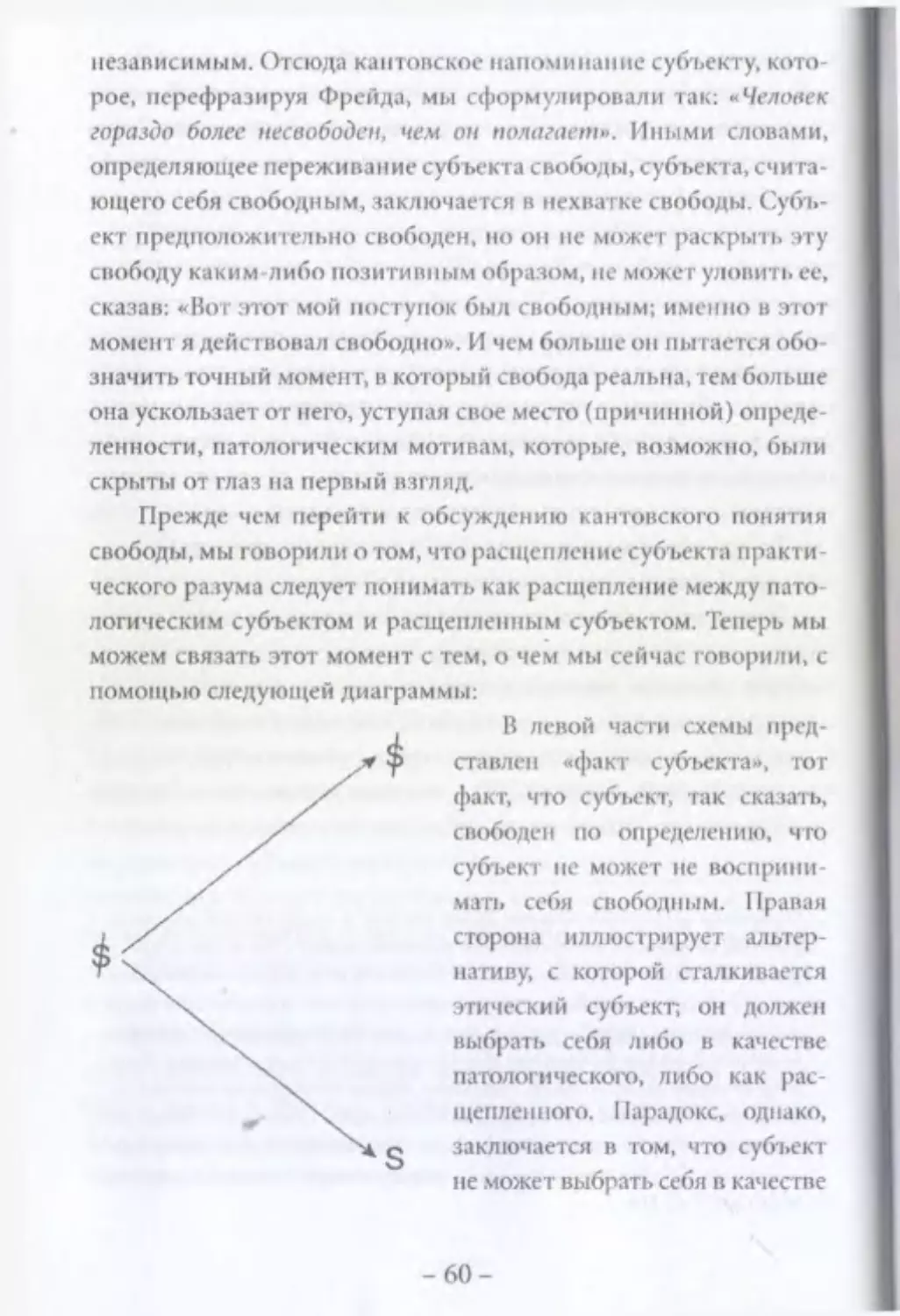

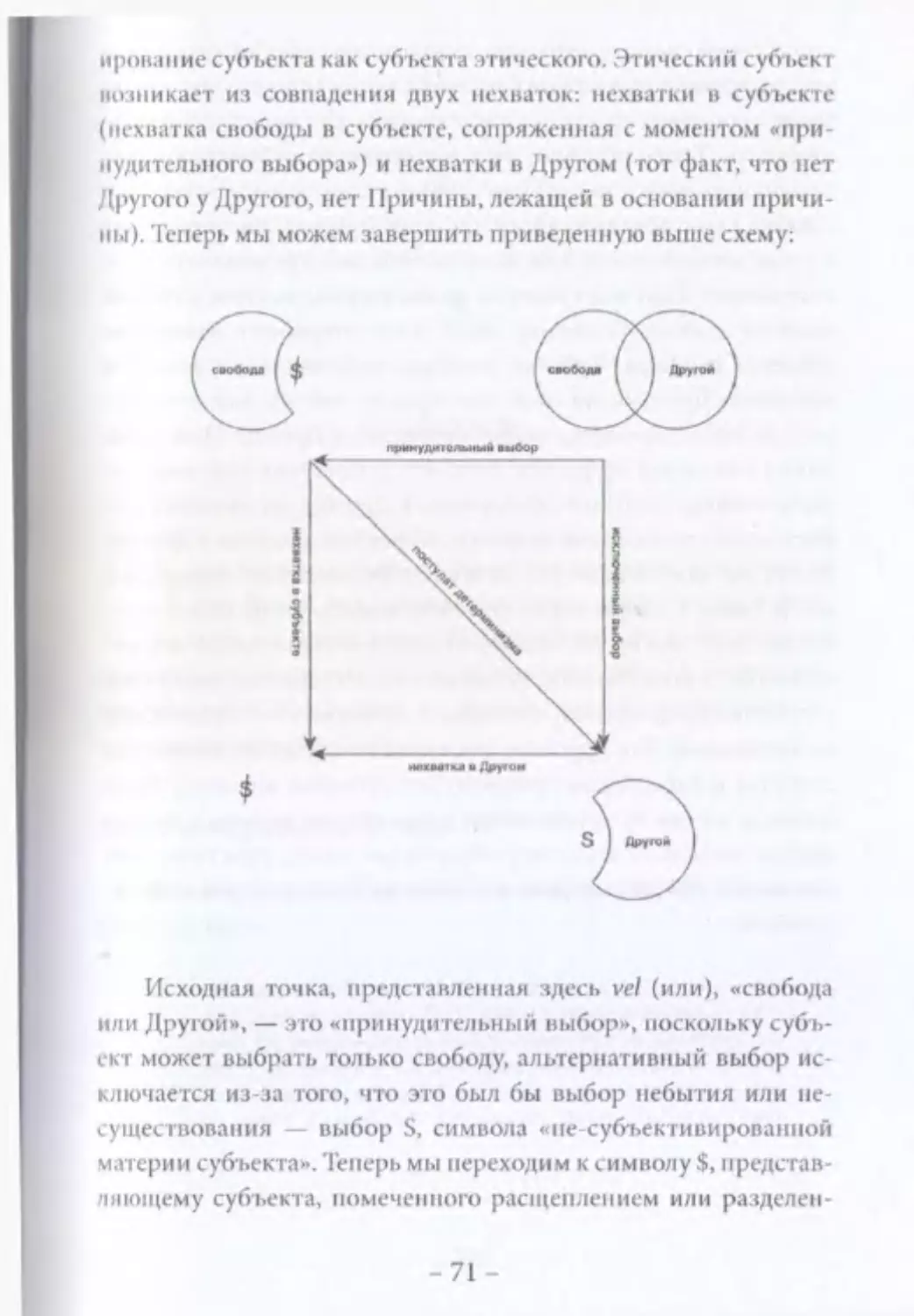

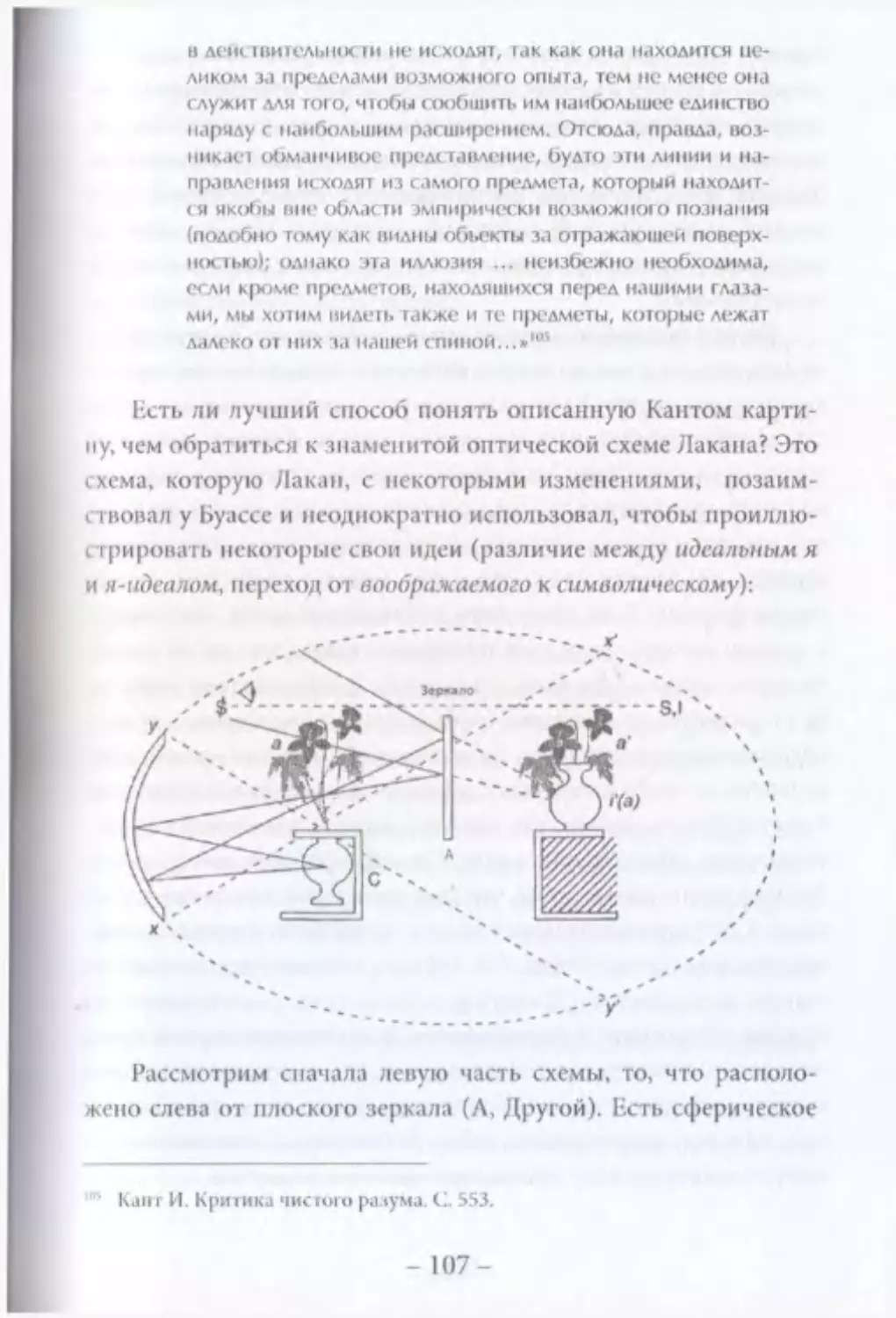

терминах формы, тогда как Лакан, напротив, концептуализиру-