Текст

C. Ю. CЕMКОВСКИЙ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ПО

ИСТОРИЧЕСКОМУ

МАТЕРИАЛИЗМУ

Издание второе,

исправленное и дополненное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

1923

Р. У. П. № 314 Кременчуг. Тираж 10.000 экз.

Государствен. Образцовая гипо-лит. „Кремпечать“.

СОДЕРЖАНИЕ. стр

Предисловие автора ко второму изданию. 5

Введение: Место марксизма в системе наук 7

Часть I-ая: Диалектический материализм.

I. Идеализм и материализм 14

II. Диалектика 25

III. Свобода и необходимость 28

Часть II-ая: Исторический материализм.

I. Наука об обществе 32

II. Идеалистическое и материалистическое об‘яснения

истории 34

III. Теория исторического материализма.

1) Природные условия и производительные силы . 35

2) Производительные силы и техника 38

3) Производительные силы и производственные отно¬

шения 40

4) Теория базиса и надстройки 42

5) Иллюстрации к теории базиса и надстройки... 44

6) Против упростительства 45

7) Роль личности в истории 48

8) Роль открытий и изобретений; внутренняя логика

развития производительных сил 49

9) Классы, государство, диктатура 50

IV. Критика критиков 54

V. Марксизм, как мировоззрение 54

ПРИЛОЖЕНИЯ.

1) Ф. Энгельс: Труд, как фактор эволюции в процессе

развития от обезьяны к человеку 57

2) К. Маркс: Процесс человеческого труда 67

3) К. Маркс: К истории технологии 70

4) К. Маркс: Предисловие к „Критике политической эко¬

номии“ 72

5) Г. Плоханов: Историческая теория Маркса. ... 74

6) Д. Рязанов: Великие утописты 76

7) Письма Энгельса 90-ых годов:

а) Действие надстроек в ходе исторического процесса. 80

б) Активная роль надстроек 81

в) Обратное действие надстроек 82

г) Историческое действие идеологии. 87

8) Комментарии Г. Плеханова к письмам Энгельса. 89

9) Карл Юлий Белох: Роль личности в истории. 91

10) В. Ленин: Марксизм и ревизионизм 102

11) Г. Плеханов: Критика критицизма и агностицизма. 107

12) Ф. Энгельс: Агностицизм и материализм 119

13) Г. Плеханов: О „скачках“ в природе и истории. . 121

14) Речь Ф. Энгельса над гробом К. Маркса. 128

15) Указатель литературы:

Основные пособия 130

Пособия и литература по отделам 130

Энгельс об изучении Гегеля 132

Энгельс об изучении II и III тт. „Капитала“. 134

Предисловие ко второму изданию.

Первое издание «Конспекта лекций по историческому мате¬

риализму» было выпущено Социально-Экономическим Отделом

Украинского Главпрофобра (конспект был включен в программы

так наз. социально-экономического минимума для ВУЗ'ов и ра¬зошлось тотчас же по выходе в пределах одного Харькова. В

виду того, что подготовленный к печати «Курс лекций» по

историческому материализму («Основы марксизма» Часть

I-ая: Диалектический материализм. Часть II-я: мате¬

риалистическое понимание истории) сможет быть

выпущен в свет лишь через месяц-другой, автор идет навстречу

требованиям со стороны студентов и выпускает второе издание,исправленное и значительно дополненное, конспекта лекций.

Конспект этот предназначен в качестве пособия для пре¬

подавателей и студентов нашей высшей школы и, в особенности,

тех Институтов (университетов) и Отделений (факультетов), где

«Исторический материализм» входит в учебный план, как один

из основных курсов. Поскольку конспектом пришлось бы пользо¬

ваться преподавателям учебных заведений иного типа, он может

быть значительно сокращен, особенно в части, касающейся фи¬

лософии марксизма. Все же в основном и эта философская часть

не может быть вовсе опущена, во-первых, потому, что без ди¬

алектического материализма невозможно более углуб¬

ленное понимание основных проблем теории исторического

материализма в собственном смысле, а, во-вторых, потому,

что задачей этого курса является не только научить владеть

марксистским методом об‘яснения истории, но и заложить

основы материалистического мировоззрения.

Излишне говорить, что конспект стремится дать лишь об¬

щую ориентировку, в самой схематической форме, и ни в коем

случае не может заменить прослушания самого курса или про¬

работки частей его в семинаре.

Части конспекта, набранные петитом, могут быть опускае¬

мы в зависимости от числа учебных часов, подготовленности

аудитории и пр.

К конспекту приложен ряд имеющих основное значение

отрывков из Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина и Рязанова.

Особое место занимает впервые печатаемое по-русски вве¬

дение «Роль личности в истории» из второго немецкого издания

классической «Griechische Geschihte» Карла Юлия Белоха. Это

прекрасное введение может служить выражением той стихийной

силы, с какой марксистские исторические идеи пробивают себе

путь и в головы чуждых революционного марксизма ученых, по¬

скольку подлинно научные стремления позволяют людям науки

преодолеть классовую ограниченность традиций и интересов бур¬

жуазной среды.

К указателю литературы приложены также указания Маркса

относительно порядка изучения I т. «Капитала» и Энгельса —

относительно изучения Гегеля и II—III т. т. «Капитала».

С. СемковскийХарьков

Апрель

В В Е Д Е Н И Е:

Место марксизма в системе наук.

Причинная закономерность как основа науки.

Гераклит учил, что .до«* теч* т~. В у;;-, к

только безостановочно«* тгченпо и омгчп :лл* ннн. • в

гтоянная СВЯЗЬ П ШЙГС*®МОСТЬ явлений. ..pmr* дшпи.

закон нмонн. оадача науки не i щюстм пли чп у ■-

оанпи явлении (Кирхгоф). кот«к* давало бы ли пи у г*** и

картины мира, а в том. что'щ оп'ягнпть .л* ни I и их

примни, т. о. покрыть причинную законом* рк тть

в каждой области явлонин и овладеть ем на djukti-ic .

..Паука ооть опыт. Она ооотоит в нриченопип рацп льн-г

мотода. к шиным. цчтавдномым внешними чу нот лчв“ i'\1..okv

о Пзконо).

Цепкость до научных представлении

Нго развито науки шло мороз раепросгрлн»‘Н1Г ли¬

чинной закономерности на воо оз нз'ития <*<Viaorn с: яг о

Однако, до-научныо, ролигнозныо и т. п. про ;отм лжия

обнаруживают поразительную ценность. Тлч\ матсрваляст

ДрОВНООТИ О НИ К у р. ов'дашш ВОО 1В11Ж0ИИ«* мир. \

чооки. в вн до уотуикн традиционным представлениям i v-

нуокал <югов в ..промежутках мож 1\ мирами*: его <Wn—

блаженные боздольники, которыо слоняются. как гони, ни ю

что но вмошнвачоь. Ньютон приписывал »югу но гхдкк •

..первый толчок”, но и регулирующее вчешатодьотио bj* ч ч

от времени в ход мирового моханизма. Вон л к ос новой о-

ложинк научной химии, допускал экстренные случал \о-

татольотва божества в оогоогвотши \о i вощен (чу v> Иисуса

Навина, переход овроов через Чорчное м >роК

Победа принципа каузальности; пример астрономии.

Торжество принципа каузальности (причинной зак»нь>-

мерности) выражается в вытеснении божественных. сверх-

оотоотвонных онл и устранении всякого антропоморфизма в

самом понимании причинности. Отчет Л а ила о а Натчдооцу

на ого поироо. почему в „ИебсеноЛ механике" на разу но

упоминается имя Творца; „Я ио нмо.д на uvmuvtu ь згой

— 8 —

* П'Ч колику паука lioiuiarr аакопгдоерногтк и щи и ой

oV»* IV - >1 1 г|'Н IK1I1I ППГ}»Ш«»МО|»ф1Г.1М i >т<1 |>ПГЫ паю г<*н

П|‘Н*ТЧ» ха М«-Н1ДО^‘НООТ1.Ю.

Телеологии и науках. об органическом мире; роль

Дм ршиш.

К *члл\ XIX не ка принцип кпулплЫ1о<*ти получил

* ;мы п гогп«» v тни только а науках о и о о ргаии-

" ■ < КОМ И про Чулеецоо ус'ГроГП’ТНо, ТоЛепЛОГИЧПпгТЬ О ))-

а и н чо1 км» г о мира, наиротнг» сии ц'тольстиоиала как бы о

б* XMS 71 » ИНОМ мастере, строипшем 11(1 плану, тиоршшюм 00-

ор ,.но цел п. Глава Ди (]»<>: „Крыла бабочки пли глаза

'v vapa таючно, чтобы сразить атеиста“. Учение Л и инея:

„Вндоч столько, сколько ]»ааных форм, создало ипачалс Bee¬

te т» чг < < упцчтшс*. И только Дар и п п искрил л научно

w'h.< «ошл причинную закономерность разиптия органического

vnjv 9Ш г< л 1 <* о значении теории Дариина: „Телеология

ь о ш<»м направлении не была еще уничтожена, ото теперь

nj»<»и ‘ШЛ"“ (из письма к Марксу от конца ноября 1S50 г.).

„Изучая <сравнительную физиологию, начинаешь от всей души

презирать идеалистическое возвеличение человека над всем прочим

якерьем. 11а каждом шагу носом натыкаешься на полнейшее совпадение

строевая человека со строением остальных млекопитающих, в основных лее

чертах совпадение есть у всех позвоночвых и даже несколько менее

пеико можно проследить у насекомых, червей и т. д.“. (Из письма Энгельса

Марксу от 14 июля 1S58 г.).

Отзыв Маркса о теории Дарвина: „Очень ценно сочинение

Дарвина и годится мне, как естественно-научная опора исторической

классовой борьбы. С грубо-английской манерой изложения надо, конечно,

мириться. Несмотря на все недостатки, эдесь не только нанесен смер¬

тельный удар телеологии в естественных науках, но и эмпирически

выяснено* ее разумное значение“. (Ив письма Маркса Лассалю от 16 го

января 1861 г.). *

Основная анти-телеологическая мысль Дарвина в зародышевом

состоянии встречается уже в учении Эмпедокла в древности о про¬

исхождении целесообразного ив нецелесобразного в результате гибели

нецелесообразных комбинаций. Наивность учения Эмпедокла

но важность основного принципа.

Учение Эмпедокла—по Платону: „Огонь, вода, вемля и

воздух произошли от природы и случаем, говорят они (приверженцы

Эмпедокла). Искусство в них не участвует. Следующие за сим тела,

как-то: иемля, солнце, луна и звевды произошли от сих стихий совершенно

бездушных. Случайно носилась каждая стихия своею силою; случайно

все сложилось но некоему сродству, теплое с холодным, сухое с влажным,

и мягкое с грубым. И так как все произошло по необходимости, случайно

из смешения противных: равным образом произошли и небеса и все,

что на небе; отсюда составились все формы, следовательно и животные

н растения; не по уму, не от. бога и не искусством, говорят они, но

врнродою и случаем“ .—По Симплицию: „Так, Эмпедокл говорит, что

во время госиодства Любви сперва возникли, как попало, части животных,

как, например, головы, руки п ноги, затем они сошлись—„рожденный

быком с головой человека, и наоборот“,—очевидно, люди с бычачьей

передней частью, то есть (смесь) быка и человека. И все, то, что

соединилось друг с другом так, что было в состоянии сохраниться, стало

животным я выжило вследствие взаимного восполнения того, что недо-

*

стлнпло друюму. (л1 именно) гм к пу'н , %* * / г i

im туt жглудок Нгр< I |рИ1!ЦС (rr ), пГ*4гж1 .# #• 1(4 г

голи ил челоиекн, го« (пннмшж ь с о j j . 4 *

(пмо), (ГОСД И НО/I ИГ ,Ы I n-.lfil|) IJKI г* . , п

совершенно шнябнст. И д»*йгп«иri-.ii но, и< г ч ю мг ' > аз ' *

СТШ'ННОМу ГООТНОШСННЮ, иргпбло*.

Учение Днрнинп; критика iарышс *. ча

Учение Дариина и „п*тег пянном -и ,

КрПТПКН И лейгтнителниие глдбосТИ МрИИНИ И J ,1 3 I 4

п и о самого Дариина: „По мог.;.у vih л

бол 1,ш\ к> ошибку И Том, что не иринна.1 Д*ИТл ; ТИ ;Л)

ЯНИН Прямого ИОД teile ГНИЯ гргДЫ, Г. е шпди, I I« Г Г I вир

нозанлеич» ог естественного отбора“ (из письма к v

Вагнеру от 1870 Г.). М.\ тнционнан Теории Д«-Фр1

кообразноо образование новых форм); отринь «еды

шение Тимирязева л др. к этой теории. Но и* и t о:

правильности теории Де-Фризд, но всяком «лум • -а

геологических эпох означала каждый эволюции п рв *-

витии органического мира. Медленное ник »лдени« • • и л»*

ЦП я) И скачкообразный Перерыв Постепенности 'ре

ция) представляют необходимые моменты г- процессе р 13-

вития. Вульгарная „теория яволюцпи“: ни привода, ни

всторад „по делают скачкой“. Социальная падением этой

теории: „Пока буржуазия была революционна, д* техптр я

в естественной науке (геологии и биологии) господств*- л ли

теории катастроф... Когда буржуазная революция 'и-

ла виолпе завершена, на место теории катастроф :?н ipiih\-

лось учение о постепенном, незаметном р< итнн~

(Каутский). (См. ниже о шалектике: перерыт посте¬

пенно стп путем перехода количества 1 каче¬

ство). Новейшие биологические открытия модифицируют

теорию Дарвина, по не колеблют ее принципиальных оси .

А н т и д а р в и н и с т ы старые и новые (нч обширной биологиче¬

ской литературы на первом месте следует рркомецдонать П-\> .1 гь

Тимирявева „Ч. Дарвин п его учение“).—„Номогенез“ Берга, кав по :ытка

возрождения телеологии (.изначально заложенной в органащах целесо¬

образности“): „Теория Дарвина задается целью о6*яг-нить мехааячг-ска

происхождение целесообразностей в организмах. Мы же ечнтлм способ-

ность к целесообразным реакциям ва основное свойство оргаяааяж

Выяснять происхождение целесообразностей приходится не *п-ль июнаоку

учению, а той дисциплине, которая возьмется рассуждать о про« -х< .+

живого. Вопрос этот, по нашему убеждению, мп лфшиче« кшй Жа.шь.

воля, душа, абсолютная истина—все это вещи трансцендентные. поенаавя

сущности коих наука дать не в состоянии44 (Бг-рг). Реакти в мы й.

антинаучный характер критики дарвияважа у Берга, по ктор*ющ#го

и основном аргументацию Данилевского и Страхова иротив Гвмярязсв*

Дарвинизм и марксизм.

Плеханов: „Марксизм есть дарвинизм в его приме¬

нении к обществознанию". Попытки использовать дарвинов¬

ский принцип „борьбы за существование*, как довод против

социализма; ответ Плеханова: „Буржуазные писатели, ссы-

)*•***? 'Ш9*»

***** И

цмдм ш*

Г*Ш* ш 1ШВ*)

ш*

PI

IM И» t. II.I Д'.ЩИШШ. 1 l< il* 1 Ull'l «‘.H.inM г II |M‘IO»Mdl lultn.lll СЖП IM

чщпи .чим и <» ii и у м ii и 1 приемы Д ;i p и и и :i, a тплько

M I * |н и И < И II «* 1 И II К 'Г U П’Х ЖИВОТНЫХ, и кмтприх у д.чр-

I ПИ.» шли р|"||." ДпрМПППМ IM* И 1«‘Т И p;r.l|M*;t с гоЦПЛ.ЧПНМоМ:

\) \ I HHMlolllOM МП]»« гпЦИЛЛЬНШ! II lH'l’ll ПК Г Мигучг(‘

npv 1 ii«' I Лир! л и л.1 г\ |щм тшНиШиг; 2) «■он.иа.чи.ш устранит

и* р;и« wtium ицпи.чышх y« линии, «»бсспсчинающсг иши* иижп-

H.'UUH uTMIO Ц. |и И».1(М‘ 1ПГТ(»ЙИЫМ; 3) Вообще, ПоЛЬЗИ ИрИМО-

лпи( iino ш р. носить законы развития животного мира на

пГц HMTiH niMH'n Л'Мичнчсн Я н 1’ о л 1, с: „Подобно тому, как

Дариин открыл аакац развитии органической природы, Маркс

“Th рыл а И К П И ралнитин Ч а ;1 а Нг Ч (М* К а и истории“

(па И а U*jH»aiJaJl )Х*ЧН на Магнлс Маркса).

Н п]к шглпкпп к пшлийгкому изданию „Коммунистического Мани-

»Ju-’Tjr Рщтчьг гонориI. чг< (М'нокоая мысль марксонон теории „признана

налом im I для дял1 .ц'мшито рмнштил исторической пауки такую же

ocHoi \, кя| \j<» Дирк пн наложил для рлаиптпн естестпозиания*.

Марксизм ьчет ключ к пониманию щнжущих сил

развития с тага пункта, на котором остановился Дарвин: ат

Парна'»ЫТНпГа ЧсЛ‘*1И‘Ка-И|П‘]>‘1 Да Человека современной куль¬

туры, н ближайшего пути ьчльпеншего развития общества.

Человек ii животное.

Отличие человека ОТ ЖИВОТНОГО; ЧОЛОВеК ОСТЬ „живот¬

ное, ЮЛпЮТЦег орудия“ (Франклин). ОрГИНЫ ЖИПОТНоГО-

еру 11i>1 человека. Пассииное органическое приспособ¬

ление животного к среде и активно** техническое 1грл-

гЦОсаЛлсИИе Человеком ереДЫ К Свое.

„Коротко говоря, животное пользуется только внешней при¬

родой ■ производи в ней изменения просто в силу своего присутствия,

человек же своими изменениями заставляет ее служить своим целям,

господствует над ней“ (Э н г е л ь с: „Труд, как фактор эволюции

в процессе развития от обезьяны к человеку“).

Маркс: „Труд сеть прежде всего процесс, соверша¬

ющийся между человеком п природой, процесс, в котором

человек своей собственной деятельностью обусловливает,

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и

природой... Действуя... на внешнюю природу и изменяя ее,

он в то же время изменяет свою собственную природу. Он

развивает дремлющие в последней способности и подчиняет

игру этих сил собственной власти“. „Итак, предмет, данный

самой природой, становится органом его деятельности, ор¬

ганом, который он присоединяет к органам своего тела,

удлиняя таким образом, вопреки библии, естественные раз¬

меры последнего“ („Капитал“, т. I: „Процесс человеческого

труда“).

Искусственная среда.

Орудия—искусственные органы человека; от их

развития зависит вся его жизнь. Роль искусственной

Г |М (U. '<»здани- И Ч' I I. / ^j , цщ. ' < ' ш irr »«ix»

Г|И*ДГТИ<‘ПН<»Г0 В'*3 О И'-Т» ИЯ < Г # » Г , * 5 4# Мр*

меры: П1 Л К». III И Но» у >. |Г|| .. "vrjp#*« . *

Н|И»МН И IH К\ч < TH»‘IU|oj| (»|»f |< Д, I - / ,« ДаГП* м "'П

ирган И Ч <м*К(»Г(, р.Ы 1ПН . бы г та Я 'V* 1Гр* ъ+жм* TL

т о х н п ч о о i: n i ». р:мг.|пня »p> си и л и «А ел

цгкус( Т|>,( нц.»й г |м\ ||*‘ I * < .1 Ь пар ох ЩО* gfj^C» -

li II Н Т —JI р о II < Л Л * р.

Пред паритель ин я форм хлирохка теории

исторического материализма

13 основу рЛЗНИТИЯ чело г*ч#ч*к Г<> шг ».'* *

кладет II рО И 3 Н О л JJ те Л Ь Н U е ГИЛЬ. К I р. '::

вы щи гнет н борьбе с природой: централы * . актив» лдр**

ИХ образуют орудия Труда. О'щегтненяий \.рлл-р

Орудии. Па почве общественного IIJ) Н1^во P'Tf v. К-.аД»* *-* : *

соответствующие II 1)0 И а I 0ДСТ1 < НН1.’е отношена*; m

Группировка ЛЮ ЩЙ В Процессе производства

к л нес о в у ю с т р у к т у j»у общества. И .«* к о н о * и ч * ' к' м

основании общества следует искать КЛЮЧ.1 к т; ат;:х : f*f

правовой я политической надстройки и в<«\ фг.р* *6-

ЩеетнеНПоГО сознаниа—идеологий, вплоть ТО самых

вшиенных, которые все носят неизбежно класс вой ха¬

рактер. Развитие производительных сил на и ~

ступени разрывает оболочку данных производственных т-

ношений: совершается переворот в клаегм^ой трукту;-

общества (социальная революция) и происходит лоща я

преобразование всех надстроек.

Энгельс в предисловии к немецкому изданию „Коммун. Мани¬

феста“ 1883 г. видит основную мысль „Манифеста“ в том. „что экономи¬

ческое производство и неизбежно обусловливаемое им строение общества

составляет основу политической и умственной истории данной историче¬

ской эпохи: что, соответственно этому, вся история с тех пор. как

разложилось первобытное общинное землевладение, была историей клас¬

совой борьбы, т.-е. борьбы между эксплоатируемыми и эксплоатирующжмш.

подчиненными и господствующими классами на различных ступенях

общественного развития; что эта борьба достигла теперь той ступени,

на которой эксплуатируемый и угнетенный класс (пролетариат) не может

освободить себя от эксплоатврующего и угнетающего его класса (,бур-

жуазии), не освободив в то же время и навсегда всего общества от

эксплоатация, угнетения и классовой борьбы“.

Пролетарская наука

Марксизм объясняет и слое собственное происхождение

историко-материалистически. М а р к с и з м—п роле та река я

наука: отражение пролетарской борьбы последней эдтохп.

Как возможна классовая наука? („пролетарская ариф¬

метика“?). Ответ: в науке две стороны:—1) Поскольку наука

устанавливает зависимости, не затрагивающие области клас¬

совых отношений (положения математики, правила механи¬

ки и ир. и пр.), постольку наука как бы входит в систему

12 —

Щ Д IIfl ПриИЗВпДСТВЯ H, Ш* ЯВЛИШ'Ь ИДСоЛОГИсН, n<‘ HOC 1IT

кл.им*01и»11и хл|>акт< i»;i (Ha t«»w ж«* ociiobühhti, что и Мишина);

лк ном и крятчяйив м расстоянии, например. но классовая

йот пни ii мжа ш* „общечеловеческая**, а „общсживотиаи*4 и

о г»блл<*тьм классовых 1птто|н*оов вообще но соприкасается.

2) Но иогкольку наука становится и о л огнен и своей

&бобщлющей ..картиной мира“ пли социальными выводами

96 о'ь;м*1 классовые интересы, она тотчас становится прод¬

ли том ожесточенной классовой борьбы (теория Коперника,

теория Дарьина. теория Маркса). Особенно относится это, ио

\ m сути Дола, к об 1це <• т не н н о ii науке. и которой

классовый характер выступает резко. К л а о е г п б и у in; п ii,

у на точный отворл чивлется от действительности, которая

поест « му гибель: отек»та— стремление к подрыву пауки,

ум» iy в мистицизм и п]ь; но ц всякий к о и о о р в а т и н п ы ii

класс хочет на держать ход развития: отсюда—етремлошго

а а т у ui о в а т ь ьшетвнтельние тек щпции, действительную

закономерность развития:—классовая заинтересованность бес¬

сознательно. и то ц сознательно, толкает науку на ложный

путь. Напротив, пролетариат—класс ре вал юцпо п и ыи

по существу—заинтересован не в искажении или зату¬

шевывании. а в поз па ни и действительности, законы

которой работают в конечном счете на него: отсюда—об'ек¬

тивный, общезначимый („общечеловеческий“) характер про¬

летарской науки.

Марксизм, как завершение и синтез.

Марксизм завершил развитие науки в смысле распро¬

странения причинной закономерности на последнюю область—

общественных явлений („изгнал бога из его последнего

убежища, из истории*').

Марксизм засыпал пропасть между естественными и

общественными науками. Современная наука под знаком

синтеза: астро-физика, физико-хпмия, био-химия и т. д.;

значение этого для новейших поразительных открытий (в

области строения вещества и: пр.). Марксизм^-в е л и к и й

синтез: английской экономики, французской революции,

немецкой философии; более того—всей области теории и

практики. Марксизм дает цельность мировоззре¬

ния и возвышенный пафос, „смысл жизни":—идеалы

уже не пустые мечты, а на гранитном фундаменте,— бес¬

предельный рост мощи коллективного человека.

Марксизм, как метод и система.

Марксизм не застывшая система, а живой метод ис¬

следования. Но в известном смысле (внутренняя связь частей

при строгом монизме целого, стройное логическое разверты¬

вание от общего к частному) можно говорить о „системе

марксизма". Система марксизма: I.—Диалектический

материализм („философия марксизма"): самые общие

вопросы — О бытии и ММШ.Т'ТШП. < Г ' 1 »V * * г

об идеалистическом и мятсринли* тг* к ч мм]/ин fгттмх

II—ИСТОрИ ч сок и Й М п Т J| II И Л fl ' м I- ] Т'ШЛМ

ЦИОЛОГНЯ“): Применение мяте] »на Л и. II Т| И* ‘ • 4

области—HCTOJHIII человеческого о'щегтгл III I > • *• я

С О II и а Л II 3 м: Применение М.Пе]»иаЛИ»'ТПт1« к »P» •'•'Я'ШППШ

ИСТОрНИ К частному случаю—К Периоду капитализм.» Гк

иснешгем тенденций щльнейшер» развития*,).

*) Научный социализм входит в курс: „Петорня социалистических

учений“ и опирается на марксову критику полит, экономии. Настоящий

же курс обнимает только диалектический и исторический материализм.

MiHTi. игр na и.

ДИАЛ НКТ11 ЧЕС KI II I МАТЕРИАЛИЗМ.

логофпя марксизма).

I. Идеализм и материализм.

Учение о двух мнрах.

Идеализм об'являет природный, предметный, матери¬

альный мир—призрачным, обманчивым, „чувственной види¬

мостью“, н противоетавлнет ему иной, якобы „истинно-сущий“,

мир. Это учение о двух мирах выступило уже у

мл «‘а то в в их противоположности к Гераклиту с его

учением о единственно-реальном „текучем“ предметном мире.

Воспринимаемому чувствами миру движения элеаты проти¬

востав ляли, как истинный,—неподвижный, всегда себе равный

мир „чистого бытия“ („единое и все“). Чувства обманчивы

(доказательства Зенона против движения), истина — в

сверхчувственном, умопостигаемом мире.

Связь идеализма с религией.

Общие корни с религией, которая от бренности

мира сего ищет спасения в ином, „вечном“ мире. Социальная

функция религии и идеализма тождественна: принизить

действительный мир, обесценить революционную ■борьбу.

Идеализм лишь более утонченная форма религиозного ми¬

ропредставления.

Классический идеализм Платона.

Идеализм Платона об'являет понятия, которые

суть абстракции ума („человек вообще“), истинно-реальными,

вне нас существующими идеями, первообразами вещей.

Мир чувственных вещей—только „помутненное отражение“

мира идей. Бог-Демиург сообразно идеям строит мир. Два

рода познания: нисший — опытное познание чувственных

предметов, и высший—постижение умом идей через понятия.

Понятие выражает сущность вещи; следовательно, из понятия

вещи можно вывести ее существование, из мышления—

бытие (онтологический метод). Платой применил

этот метод к доказательству бессмертия души: так как душа,

III) <*мм*му Понятию, И|Ь П |>И И 1Г Ж*' к 1 ц,

к у Щ1Ю<* J П П*'К. ЛОМЯ*'J 114 «‘«‘0,1 IIJ #«#1И <1! .1- л*Н '* . 1 * 'ШгуЧь,

< ТоЛм-быТЬ, oIBi 6****< M*‘J>'J’H:i! 11 Л *' а-J И * J и Я * г .? ж

г Г НО М 1J JJJ .1 е Н И Я И бытия* * ни и г . Г f. >

<-М*М!М*НИП <'уб‘ск J И1Я1ЫХ 11<>н;илп f uVrfcrn* Ii ^ . LJP# Г.#.

Срсдиснскоиыи „реалиям-

Г)м*длев«*К*»вие ,,|) <М1Л II *'TIJM (IIо Наш*'tf У я iVv «

н споре г „и о м и н ал и стам и" от**ыи «. ш -

ЩссТВОБаИИе общих 11 о И HT1I И, К а г: < 1М< то..'..: . .

предшествующих вещам. Но блаж«'иному У\1;1уми . ц: • *

НТО мысли ТВорЦ.Ч Перед ТВОрЧССКИМ актом, сущ» # . ХЛ-

до мира, как божественный плащ ло которому мир с* : ^ v

О л то л о. г и чем* кое до канат* лье те о бытия L ; .

выводит существование Бога из его понятия, к-л; < v

совершенного существа, иключающего вею ь*ьзм'«жную и лн :>

признаков, а, стало-быть, и признака „сущие; д -

Наивность идеалистического тождества мышления я 'ы:;:*,

на котором построен так наз. „объективный идеализм“.

Абсолютный идеализм Гегеля.

Своего высшего развития объективный идеализм,

ведущий начало от Платона, нашел в абсолютном иде¬

ализме Гегеля. В основе его панлогизм (пан—

логос—разум): попытка чисто логически вывести все из

одного безусловно достоверного (наиболее общего) понятия,

которое, само из себя развиваясь, порождает все остальные

понятия, а, стало-быть (с точки зрения идеализма), и весь

мир действительности. Гегелевская „система абсолют¬

ного разума“: идея исходит сама из себя и воплощается

в свою противоположность—в природу, которая есть „само-

отчуждение“ идеи, „инобытие“ или „вне-себя-бытие“ идеи:

природа—это как бы окаменелый разум. Затем идея из

своего „инобытия“, из природы, возвращается обратно к

себе, но, поднявшись на высшую ступень, достигнув еам<>-

сознания и став Духом. Идея существовала только „в себе“,

но не „для себя“, т. е. сама себя не сознавала; Дух, обога¬

щенный всем пройденным путем, существует „в себе и для

себя“. Идеей занимается Логика, „инобытием“ Идеи, природой

—Философия природы, Духом—Философия духа. В последней

Мировой Дух как бы достигает своего абсолютного

самосознания, чем и завершается весь цикл развития.

„Идеал-реализм“ и диалектический метод Гегеля.

Но „в гегелевской системе дело дошло, наконец, до

того, что она и по методу и по содержанию оказалась лишь

перевернутым вверх дном материализмом“ (Энгельс). „И д е а л-

реализм“ Гегеля: реализм под идеалистической оболочкой.

Реализм Гегеля: 1) Цель философии для него—понять

и.

1 Т 1Г|< I и > J I I* » |М I I С|1> ЦиЛП'Ф1 „Философия, ПОСТИГНИ

И 1 \ ММ*и* I Ми« | ( IгМ III ЦП пин») .Ш I;111> В Понимании

и ' I lf t« ! И ИИШ И К И.ИпГи, л Иг I у Т1;с |)Ж 1сИ И И HOT.V-

* **Гп | К*1 ИIН |' " (Г*Т»‘Л1. . fl »IV I mikJui il Праил“) Дух HO II | Ю Г1ТВ0-

Г1 I Р }»\ . :l (I н К JI , I .!<• I « Н I*. м II |м И 111»II |ю н* и И обществе.

Ml*. I» v /НИМИ <* Т|, .1111111. р;и КрЫТИС глМчГО быТИ Л. 0т<40 Да—‘

v и I v но(М’о прчцсгса рашития на всех (»го ото пах.

I 1* и< *г il т< лив»» i i uri Гегеля на ic<m ом |>и u ii пцпцрср,

|) ч рты ПНШМНЯ И < илу НН\Т|И‘НИНХ противоречии,

ч»|» < 1; а ч к и („переход кллич'млиа в качество“) и переход

I III» rill «IHM, 'MIKTI. („ОТ р И ЦП 11 И r“), беЗОГТЯПоИочИО ИОД-

МЛ, < I гтуцоии 11,1 о I V1ПЧ11» Г Готом- р г и о л ю ц и о и-

1 uli ui а ;ич; тп чеек и й ммпд 1>гел,ч (подробнее ниже,

|' "То л I п.| вкгика"). 3) Эту закономерность развития

м< |и 1нут|мнни< 11]И»ТИП0]М'ЧИ!1 ГсГеЛЬ пи щт НО ТОЛЬКО в

нрнр I, int 1 г истории. „Науки о 1,ухо"—исторические,

о ищет»» iinu( пауки. Горой осуществляют лишь „право

н< * ирною духа » ого безостановочном поступательном

V ил, ии41 « служат лишь выразителями н орудиями

ooVktiii ного хчдп истории. (Наполеон—это „Мировой Дух

на к in “).

Нышедтиио из левого (..младпгогельянского") крыла

рог» ли« кой школы Фейербах, Маркс и Энгельс

и »рвали идеалистическую оболочку спотсмы Гегеля и, пе-

р< систему „( Головина ноги", пришли к мате-

р и а л иям у.

Сущность материализма.

Материализм в своем развитии прошел ряд сту¬

пеней. Нго основпое значение в сосредоточении внимания

на этом мире (природном, предметном, материальном) и

отвержении всяких иных миров, как призрачных, созданных

фантазией. Отсюда—атеизм: отрицание не только „теизма"—

личного бога-управителя, но и „деизма" — безличного

божественного принципа, и „пантеизма"—всебожия в самом

миро; н а т у р а л и з м—материальная природа есть основа,

человек со всем его познавательным аппаратом—часть той

же природы; эмпиризм—происхождение знаний из опыта.

На место идеалистической игры понятиями, овеществленны¬

ми в „идеи", материализм поставил изучение объективного

(независимого от суб'екта) мира и его законов. Исторически

материализм и наук а—е д и н о с у т ь. Но именно по¬

этому „материализму приходится принимать новый вид с

каждым новым великим открытием, составляющим эпоху в

естествознании" (Энгельс).

Материализм Демокрита.

Материализм Демокрита: „Не существует ни¬

чего, кроме атомов и пустого пространства; все другое—

только воззрение. Гладкое существует только во мнении,

Г“ЛМ; » fi » von ни и( \ И1» - Т \ *т ! }чм +. ъг» i - г» к

О Ш TI 1П« М1.!1‘» и <>П > ; » W . в I. \ '

II р "< Т|МН< 1 I; (Г4. * К7 И *пМ *

м«т<‘ри:.1 лыюгп мира. Ил л • * л- %« # ..*-»•*•. г

ТпМ (более 23мо ,|f г Тому Нл'-лДЧ .» т ц ;н т к v ' t'«H |С<»

Т«*ЗЫ МП М СМ <> ]M.t ИТН . нахкя j ’*../• -ГГ MW- . :

и области < TJMM ПИП i еще* Т» л ). }| . ж** > Д# * « р*Т* 14

JI у После (УЮЩИХ ЧлТсрНЛЛИ* V 1[- г; - -rr ^

Лу к|н*ция IГ а ]»ri и q*. с г т* т * мм * т -л шшушя

того времени,— большая пашне г <щ * *

iH'ourniid н вопросе о цгихич«-м; и ли.и

KpIITV, СОСТОИТ НроСТо „пн ТОНКИХ. ГЛ K.' fl к, >7'..

И ТОМОВ, ПОДобнЫХ аТ(»МПМ огня“.

Французский материализм XVIII иска

Из материалисток нового гременж наибольших

ния заслуживают французские материала«

века (кануна Великой Французской ре к си»цин> Г • л к 6 а х.

Гельвеций, Де-Ламетри. Связь с эпохой; за* тр^льщжкж

буржуазной революции, разрушители идеология*

авторитетов старого общества,— отсюда

республиканцы в небесных делах. В природе—только на

терия и движение; человек—продукт рир* ; „Чело*

есть создание природы; он находится в природ*-; к по.тчж-

ней ее законам; он не может освободиться т п * . н н-

может даже мыслью выйти за ее пределы... Сущ* « т:л. г

ящие будто бы выше природы или отличные »г не*-. яъляяпп

лишь простыми химерами, о которых мы не мож^м •

себе реальных понятий. Человек есть сущес тво чмет»» фи-

зическое. Человек духовный есть лишь человек фязич* кин.

рассматриваемый с известной точки зренпя: его организация

есть создание природы. Его видимые тенетвия, его не?ря*;.-

движения представляют естественные функции, выт»/кающие

из его механизма... К физике и опыту :олл: ч*л .

прибегать во всех своих изысканиях... Станем :.р шлтг

опыт, станем всматриваться во вселенную, и повсюду мы

увидим в ней только материю и движение* (Ге л ь а е ц а й|

Ограниченность французского материл»

лизма XVIII века (как результат слабого еще развития

химии, зачаточного состояния биологии, и<; рн

метафизическим (материя ир * дставлялась еще как и-

то таинственной, непознаваемой сущность* i, ир« имущ» »

ственно механическим (попромл перещчал лоштя м *

ханики на не в пример более сложную область т пцссашт

и органических явлений:—.лимогек-маипша^К чуж; пд»*и

развития в природе и обществе трот хож юние человека

из животного царства было ск\ ишо еще ммМЯШЮТМЦ;

объяснениям хода истории искали не в борыо классов, а в

заблуждениях ума и т. п.).

— 18 —

Ol риШП'.МШ'И'ТЬ о С| 1.Ц С‘ С Т В «* JT JI о II П Д е и Л О Г И II фрйН-

10И’ кмх M.i j< jnia;iiii Toi XVIII r.«та, кик представителей

\jMiy ..moii j»f*iолюцни: лз нсизмпптй „чолпвечсччсмй прн-

на „лпчч-тп^шплх“ сшкиипн права и справедливости

вывидплен и м-ал общества, раскрепощенного иТ феодальных

пут. im» построенного па буржуазной собственности. Соб-

<1 <аннччоскпй пищвпдуализм („лпберализм“),как основной

тли буржуазной морали и нраьа. Тем не менее, французский

материализм XY1II л., но выражению Маркса „вна щет

прими г социализм и коммунизм“: „Нели человек черпает

П‘<* евни ОЩУЩСНИИ, знания И Т. I ИЗ инеишеги MlljKl и из

ошлп, приобретаемого от итого мира, то над«), стало-быть,

так устроить окружающий его ми]», чтобы человек получал

из от ого MJij»a доетойш,к его впечатления“ (Maj»Kc). Поворот

буржуазии и ходе Великой революции д после пес от

революционного рационализма (нее на суд разума) к соци¬

альному консерватизму: идеологический попорот от матери¬

ализма к поповщине, как к духовной, уз \о для пиепшх

классов. Воспой дух материализма перешел к революцион¬

ному классу современности-—пролетариату, который ныне

„навешивает права капиталистов на тех самых весах, кото¬

рыми пользовались более 100 лет тому назад представители

буржуазии, чтобы взвесить ирпвиллегпп дворянства” (Пле¬

ханов).

„Вульгарный материализм “.

Естественно-научный материализм Бюхнера, Фогта,

М о л е ш о т т а (средины XIX века в Германии; имел зна¬

чительное влияние и в России) отличался во многом упро¬

щенным характером („вульгарный материализм“).

„Мысль истекает из мозга, как желчь из печени“, т. е. сама

мысль трактуется, как пространственно-вещественная вещь.

Отсюда ходячее возражение критиков материализма, предпо¬

читающих иметь дело е этим именно упрощенным матери¬

ализмом: „как может представление о большом дереве по¬

меститься в маленькой голове“? Критики материализма

предпочитают „разбивать“ именно вульгарный материализм.

(Ср. у нас Челпанова и пр.).

Основоположником новейшего материализма, сво¬

бодного от ограниченности как вульгарного, так и метафи¬

зического материализма, был JI. Фейербах, пришедший

к материализму путем преодоления идеализма и оказавший

сильнейшее влияние на выработку философских взглядов

Маркса и Энгельса („связующее звено“ между философией

Гегеля и марксизмом).

Материализм Фейербаха.

Ход философского развития Фейербаха:

„Бор был моей первой мыслью, разум—второй, человек—

моей третьей и последней мыслью”. Не человеческий „дух“,

не „я”, не „абстрактная логическая машина“, а настоящий

— !9

Ч СЛОВО К, у К*«т р >1 ) „Те Л*' 'ТН- пт* к fl " Ти* т *

Д О НО Т В il Т С Л Ь Н IJ Й чм II I К Hi * * г ВО f П ; Я р I М#

как часть при родя; i -т м к*ною млт*[мллязмл

Б J) И Г И к Я р е л II Г и и и П Д • Я л И V

,Л>ЫТШ* НО er ТЬ общео, ОТ 1 ЛИУ *Т Ш Й J7 »ЯЯГР*

Оно совпадает о тем, чт» с< ть‘ H« лвз з.тупотр'Лл яп

овеществленными сущностями. П*»ияти* ведь т Л11. наша

абстракция от действительных чувственных пр v* Т' Н*

умозрошю, а только опыт лает не* истинное гюзгтани*- мира

„Только Посредством 4.VBCTB дается Предмет В ИСТИННОМ

смысле, а но мышлением самим но себе. Тайна неп р( д-

гтвонного знания есть чувственно *ть"

IJo природа ость „инобытие“ лу\а, а. на« ор т, дух

ОСТЬ „инобытие" Природы. Бытие создает МЫШЛ НИ' . н

мышление ПЗ еебя не может создать бытия. Бытие е,уЬ

суб'ект, мышление предикат, а не наоборот. Действитель¬

ность—это природа п человек на ее о< нов*.

Человек объективирует свою собственную сущность и

проецирует ее во-вне: так он создает себе Бога. Бог есть

наше „я", наш разум, наша сущность, но он есть лишь

„наше явление для нас, а не Бог в себе“. Не Бог создал

человека, а человек создал Бога по образу и подобию

своему. Догматы религии—только в фантазии осуществлен¬

ные сердечные чаяния человека. Вера в чудо—пульс всякой

религии. Религия несет раздвоение, внутреннее опустошение

человека, обесценение реальной, земной жизни. Теология—это

вера в привидения.

Такой же верой в привидения является идеализм в

философии. Сущность его это—„мышление человека, поста¬

вленное вне человека", т. с. та же обманчивая проекция.

„Дух" идеализма—это „вне нас существующий призрак нас

самих", это—„угасший дух" теологии. Идеализм, по сути

дела, есть лишь скрытая теология, где идее божества

придана крайне абстрактная форма.

Последовательный атеист (противник всяких

„посреднических попыток") и материалист, Фейербах

все же порой чурался названия „материализм", предлагая

вместо него „организм" (нет мышления без физического ор¬

гана). Это вытекало лишь из понятного стремления Фейер¬

баха отмежеваться от вульгарного материализма (ошибка

Фейербаха: смешение вульгарного материализма о матери¬

ализмом вообще). Но по существу „организм" Ф. тот же

материализм: „Я могу мыслить, не зная даже, что у меня

есть мозг. Но из того, что мышление для меня не есть моз¬

говой акт, не следует, что оно и само но себе не есть

мозговой акт. Напротив, что для меня или суб'ективно

есть чисто духовный, нематериальный, нечуЪственный акт,

то са*мо по себе или объективно есть материальный

чувственный акт" (Фейербах). При теоретико-познавательном

обосновании материализма Ф. выдвигал принципы „чувствен-

>«i

щи m",. пнбмГ, iiitM.цл'мичщп!' и|inК'Тпч#*«'Kl! ргалыпю cynv*-

« TIMHMlUh 11 »\* I ИЧ .llu I«* i'i Ulh* Mi'llH, II, сTU. Ю-nUTl., I) p«*;i IUIccti,

ни* nun r.> ми|.im Ot-mtiiji фп/нм .m|uiи и p jik т и к

От Фейербахи к* Марксу.

Ul-< IHM Л < Т(У1И‘НЬ ШТ«‘р1Ы.Л113МЛ— [ ll ;l I •* к T II Ч Г с К II ii

м :« 1 < р и а л и в м \1 я |» к •* а п Э п г <* л ь г а. <»и воспринял

ь <««Vi фоисргмхньскип Wiircj »им л п’лм, lnim.iinm п у глуби и

«Т*» i'< М \М иным, ЧТО било и СЦСТГМГ Г«Ч'СЛЯ—Д II Л Л «ЧСТ II-

ч «• г и л v м «• т о до м. и | ».и пространно материалистически«*

и Ю нн« также гы область йети р и к. Отсутствие послед-

:н*г«» nvia.io Фейербаха, гм выразычшю Энггльга, матери¬

ала тнм I iunt\, идеалистом сверху“. „Человек“ Фейербаха—

т ■ хота л д* in Ti мюльный, чу п< тычшыи, материальный

ч«*лом»к. иг» 1 корг(‘, как гмччкшргн про р'тамптоль человеческой«»

рода, л по как члоц опроделонного общества. эпохи, класса,

го нп ii < го исторической конкам •тностн. Отсюда критика

Марм-ом п Энгельсом „абстрактного фейербахопского чело¬

века“: „Сущность религии Фейербах объясняет сущностью

чолицгка. Но сущность чслоьека—это повес не абстракт,

еноГн тычший от (елыюму лицу. В своей действительности

что и ть еов оку НИ осгь ВС<*Х обществе ИНЫХ О T И О-

III е и н ir (Марке). П ра ктику Маркс берет не в расплыв¬

чатой форме „чувственности“, „любви“ и т. п., а в смысл«*

оецоьного процесса борьбы человеческого об¬

щества i природой, на почве которого складывается

клан овая структура общества и в борьбе классов форми¬

руются все „надстройки“. „Философы лишь объясняли

мир гак или иначе; но дело заключается в том, чтобы

и .*м спить его“ (Маркс). В этом смысле Маркс'видит

„главный иед«к-татокматериализма—дофейербаховского вклю¬

чительно“ в том, чти он рассматривал мир лишь в форм«*

г о з с р п а и й я, а не в форме конкретной человече¬

ской деятельности, не в форме практики, лежащей

в основе социальных отношений.

Сущность диалектического материализма.

Материализм Маркса и Энгельса—ч и с т о научный

(„философии в старом смысле слова приходит конец"—Эн¬

гельс), преодолевший всю ограниченность предшествующих

систем материализма, охватывающий единством материали¬

стического понимания развитиеприроды и общества.

Он шире, глубже и целостнее естественно-научного матери¬

ализма: применение материализма не только к природе, но

и к общественному человеку и к его тончайшим идеологи¬

ческим излучениям.

Два определения Энгедьса, что такое матери¬

ализм: 1) природа, а не дух, как основное начало,

2) об'ективная закономерность действительйого

МИ|»Л ирир IN Я Г Тори и и л *»* • w ■ -

:im»HUIf I ..от КИЯ л н» * \ II I» ■; M I |* | ■ * ’*'.»• tu 1

Г ЯВЛЕНИЯМИ » ft» ТИП Г* IM* I |!*W| Г ]»»* *

10 фмНТи» I им* ' Ь И ( Г .Mt'

М;»Т‘ рИЯЛИ. У**, I*. ШНЛ .. »*• I

поел«* 'юипв'лы«! грим» ими *

• К Г |»* ЛНМ I • I < • fXMIi-THf 9 um,»* В' I . . Г| Р |«^** Г , и

(» ТОМ. К ПК отног ИТГ.Я МЫШ. »!!( 1 C|JTP Tf, v »T Г' .--'Г • • '*9*0* 1)1

llpilptie ИЛИ 11|И|ЮДИ 1ЛХ>. 17 f l

росший ЬПД нопрогм * То*. »О ДМ II I» V, I у ш: г <

ОТ Hfl«,?

Философы | ПаДГ'ЛПЛПМ ЦП ДНЯ Ьг Л МНИ X гаг»;м r V- г . ту*

как отягчали они на :»т»п i »про» IV к т »j и umj*. г щ \

суИКГТИОИНЛ Прежде Природы, II к Г торы» » *7 »1.77 ЛI » т.,4 ■ « 9ШШШ9

при наняли сотнореиш мира, а > фи.тс •.■»» иапрмм» р. у Тетя

тнорошн* мира принимает еще более нелепый г г*огтаг; л »* •. «

у правоверных христиан,— оостнипли пдеали»тич»ч с*й лагерь Ъ я

которые огненным началом считало природу, пр ул’ , г

школ а м м ате р нал п зм а.

Ничего другого и не яяключатот в себе рыр; ;« м tr.

материал нам, взятые и их первоначальном смысле. 1! т ;• • - «

смысле опн здесь и у потребляются. Ниже мы угп :nv, i i. . \ xi t:

ныходнт в тех сл\чаях, ко!да им нриписыкяетсм каг

значение“.

...„Разрыв с философией Гегеля произошел ■ адесь (у Miytnl

путем возврата к материалистической точке аренп*. Это ав&чаг ате

люди этого направления решили» i смотреть пп дейгтиителг.кый мир—ша

природу и историю—без идеалпстичргкпх очкоп п видеть р ием томко

то, что он собою представляет. Они решились бм ясяк< го сожалев»*

отказаться от всех идеалистических взглядов, не соглас ных с яклегашп

действительного мира, взятыми в нх истинной, не фи нта тической сшим

А в этом и состоит действительный материал* м. Новое яапр**лем*е

отличалось только тем, что оно не шут им о с матерпалиамом. что свс.

по крайней мере, в общем, последовательно прилагало мжтераали т.

ский взгляд ко всем отраслям знания, имеющим сюда какое-н*'уд:

отношение“. (Ф. Энгельс: „Людвш Фейербах“).

Сущность диалектического чатерпализма:

не дух порождает природу, не мышление определяет

а наоборот; „я“—это не принципиально, субгтанцпонадыю*

отличная от материального мира сущность, а об'ект сред*

объектов, организм, т. е. определенным образом органи¬

зованная часть того же материального мира; человеческий

познавательный аппарат со всеми его формами аоспрнятмя

и мышления сложился в ходе развития, в процессе при¬

способления организма к среде; познание—лишь

рычаг в борьбе общественного человека за овладение при¬

родой и ее силами, за переустройство общества: высший

критерий правильности познания дает практика. .

опыт достижений в столкновениях с объективным, сущее: у-

ющим независимо от нашего сознания, миром. -Практик и

должен доказать человек истину своего мишлгни .. ■ р

же о действительности или недействительноетн мышления,

изолированного от практики, есть чисто сходагтвч<чк*й

вопрос“ (Маркс).

•J‘>

Jlitimi .Мм ivpi ллнгiii'in Kirn тщрил )io:iii;utiui сводится к при

i i io тою, что человеческий орган пспшапил но испускавт пи какого

м* ! » ! им<ч к» п» еигтд, я ить кусок природы, отражающий другие куски

ПрИрчДЧ*

Критнкп „крнч нцнлма^ и субье*сти1шого идеализма.

1*1*1 \ ,1 ЧКТПНИИГО l.irH.llIHM.T*, т. о. ученик о том, что п ос,ноне

оамюш «мою от моею „я“ мира лглсит духовное начало: „идея“, „разум“,

„воч>* . и Ю1 ны0 агом „монада*4 и т. п.. материал гым у нротипостоит

так и* у о к ■ н н и fl il 1 с а л и а м" и так палии, „к р н т п ц и а м“:

, ч томрно и »не* reu только суб’ект познании, „и“:и“ формирует внешний

т*| предмет сен спинкупноеть ощущений, природа, есть совокупность

„» »Hin * „вещи I себе“ ненолнапаемы и т. п. (’уб’рктиниый иде-

нлпл* ■ „кратщым* обосновывают себя якобы углубленно научно, исходя

им гносголшал (теории или критики полнания), обвиняют материализм и

„грубом тошатм \ „игре*4 и реальность внешнего мира, к-рый есть лишь

м*р . явлен«!“, и похваляются сиенм истинным „критицизмом“. Па деле

а тот идеализм либо с» фистичен и внутренне противоречив, либо при после¬

довательности ириьоднт в ту пик е ол п пс п зм а (существую одни только я).

Дскпрп начинаете сомнения но геем: „.И сомневаюсь, стало-

(ить. я гуще( Ti у ь “. Но дальше итой головоломной истины он может пойти,

лини англ ир\я к „ujдвдирости14 Бога, который впе может быть обман-

щмкои**. чем п гарантируется реальность внушенных им нам „ясных

понятий . Епископ Берк л п отрицает реальное существование вещей

ми косо рал гая („бытие немыелящпх вещей есть бытпе в восприятии“).

По и ты тот же прямой переход к* религии: наряду с моим „я44 суще-

о*| I у ют другие конечные духи, в которых представления производятся

бесконечным, всемогущим, премудрым и всеблагим духом.

Па ста! шее ходячим пеходпос положение суб‘ективного идеализма,

что только гоммпае ’ непосредственно и достоверно, а все прочее под

соыи» нисы,—Фейербах отвечает: „Еслп тело человека дается ему посред¬

ством пре дставления, то и сам он себе дастся посредством представления

0 себе. Если я могу сомневаться в теле, то я также могу сомневаться и

г себе самом“ У других тело нам даже достовернее и первичнее, чем

их iyx. „Так же достоверно, как то, что другой человек есть существу-

кике вне меня существо, так же достоверно, что дерево, камепь есть

существующий г не меня предмет“.

Огобяпио излюблепным у буржуазных идеологов в*их борьбе с

материализмом является к а нто некий „критицизм“ (возрожден¬

ный г .neo-кадтианстяе“ в семидесятых годах—poct рабочего движения!—

XI \ века). Ibi Канту, пространство, время, причинность—это только

праctmae суб’епту априорные (до^пытные и сверх-опытные) формы

ц< ммпия, которые и определяют природный мир вещей-явлений (вещи

оообр.члуютгя с разумом, а не разум с вещами; чистый равум „не почер¬

пает «аконы мз природы, а предписывает их ей“), но не имеют никакой

силы 1.тя и ста иного мира непознаваемых „вещей в себе“. (Не-

11 оав* наем ость4* потустороннего мира не мешает однако Канту, исходя ия

иуд д „практического разума**, помещать туда Бога, бессмертие души и

1 Го х д\ ю.т!}. Но * ели. таким образом, причинность только „суб‘ективная

форма“, то как могут „вещи в себе“ причинять нам ощущения? След.,

остается вообще отбросить „вещь в себе“ и признать единственной ре¬

альностью— „Я“, а мир его порождением. Это и сделал Фихте. Его

возражение кантианцам: „Ваш земной шар держится на слоне, а слон, п

сы м очередь, держится на земном тире. Наша вещь в себе, которая

есть чистая мысль, должна действовать на суб‘скта“. А ив учения, что

„Я“ создает не „Я“ (мир) логически следует солипсизм: тогда, по

остроумному замечанию Плеханова, не я происхожу от моих родителей,

:i eiV. khj. von пред« 1 пиления, от меня. Но тогда в бездну иллюзионивма

должно проваляться ■ само „я“, ибо, как товорит Кант: „я имею повна-

ьне не тою, как я семь, но только тою, как я являюсь себе самому“.

Нм* « io ..|oii . HitiOii И VN.I t\* г'tat .-a* м . fiv# * . *v *» •

•ill UTI , HMt l 1 г ( tf MI * | IIИ ЛиаК И и * < i , у в 1« 9 * (< •# r« i | i «

ii |i и |* о i у 4 .4 *■ I I. t*> p >| | у Я Я * • w - I . fl » | у

и |> if ни :i*r I., тги щт|, ,мнг1ий |i:i ) w * > и а • р тт\м чштф «и»

■ при и м им м п р. *4 11 iif>* *£1 \ и I |. » етия а • и % ч* аа**,а

ильного мира. который гакам <Арп <м и а « , «ас гнилшштrfiа •

(МОИХ и ри 1111 х истинной реальности

Kat диалектическим матсрвАЛилм раарсписг „Jif*/клх*

Ti.Iс лопросм** философии.

Энгельс о н о и о и п а и а ** м о й .. веши i * *(>+т

„OftXfOO неотразимое пгфоцс ржснис КАК ЭТИХ, ТАК Я ЛррТШХ

философских ИЛЛЮЗИИ ЧПс'Г П|*&КТИКЛ, ИМ<*ННо эю и* рхш^хт

И Промышленность. IvVIlI МЫ « МожсМ ДОКЯЗЛТЬ И|М 1ИЛЬП

нашего понимания клкого-нибу и» ИНЛ<*НИЛ ПрИр'ИЫ т»-м, гг?ч

сами сумеем (»ГО Воспроизвести, ВЫЯВИТЬ ею, <• з а Т** л

НИИ, Которые нороищают его И ааетагш! еГос.т\ЖР '

целям, то о кантовской неполна! .темой „веши В ♦*»*%•- и**

может быть и речи". „Вещь в себе“ стано игся * in i

для нас“: „Всякая таинственная, пудренная. хитроумная

разница между явлением И ВОШЬЮ В ееб. сеть спл т::т? и

философский вздор. Иа ДОЛе каждый человек МИЛЛИ 1.

наблюдал нроетоо и очевидное превращение „г-щи и * ♦ '---

В явление, дщь ДЛЯ ПОС*. &?9 ПрЗВраПфИв* есть ПОМИВв*

(Ленин).

Диалектический материализм Маркса и Энгельса v<Tfч-

НЯОТ пропасть между явлением И вещью В о • , v г ж у

„относительной" и „абсолютной" истиной. Ка ж io* наш»- п -

знание, как п каждой практическое достижение

конечно, част и ч ii о („относительно“), представляет тлыс

ступень, этап, но через эти этапы щюцесг Познаням ю -т

к О в с с более верному, глубокому ■ точному

постижению ИСТИННОЙ, об'ективной реальности, 'А ктив¬

ной закономерности. „Прпзиание обДчстигиой закинем»*|*и тн

природы п приблизительно верного (правильнее: в *-* А л—

верного. Г.) отражеппя этой ЗЛКОПоМерЦосТИ В голове че.1 -

века есть материализм” (Ленин).

„Что такое .материя?-

Если признать, что суб‘ект, ~я*, со всем его ио ■ лглт? л f им

Аппаратом, со кссми тончайшими и лучениями **ю .лужа* ет ляп

продукт природы, есть о р г а и и л м. т е. пире деленным ■' **м *

шмонал пая чисть той же природы, ьсмнокшАЯ bu оир#ЯАВАВВоЯ стуива

ее раяшгпмг,—то такая точка «рения я есть матер*ал».нм.

Некоторые „крптптгп“, однако, требуют от ХАтермалмст*« • ■ р е-

д е л с п п я того, что такое ммтер и’я мла материалы«! ««в.

На jto ходячее тробовапш) .крмтгкоп* материалисты ашмшг

Материальные предметы, cvпичтну кпцне искан ига ж» ит |а,- <i ьи# .-.- il UIb

и шн* ощущения егонм дейст! «ем на наши орыны чунгтк ctmuexr

осповпую предпосылку нгикою филоеофсплч нния, tv optint v

которой говорил Фейербах: „Философия должна мачмвять лс е себя,

а - о *но *й тыгптеаы, с пе-философии“ . 1V< емиглеваот Т>*Вавамаа ~

опр--делить“ материальный мир. „оиргделить“ маттра». „**та ахамат

да1ь определение? Чго вначш прежде meio поднести ]*■*•# вмхт

ИОД ДруГОе, более ШПриКие. Например, К01 Щ Я ДеЛЯВК ОСТЛ fCtk

м —

я\щ OMIIW J II» I » м ПОПЯТА < Ol I Л“ поп боле* ПМфОКГЮ ПОНЯТНО (’llp.'l-

niin»h»-r»Ti и и« |*i «ми л* бпдог широк«»- полит пн, г которыми ,moi;j;i бы

n|n*p|f|H»M»Tl |1М.|.М1 ПОИИАППН. ч» м попятил бытие и мышление, материя

а мим мн ит (]•»■ кч‘*м ос и и» ихпч‘4 ко» Мет. Только шарлатане пю

I И KpllUlinr I | V Д »»у Hl г f МОИ I ТребоПЯТ!. ТИКОМ) „011 ррДоЛоН И Л " *ТН X д и у X

ри мп пр‘ ао.чыю широки» понятий, которое иг состояло бы в „простом

in iT'op* ни*' чтот» а а лрую‘ берется им псрнп ч нос“. (Л »и и п ■ „Материализм

V шигрпплрггяичнм > Гр .1. АштльрОД: М.ТЮрПП не моа.'ст 11,11 СТЬ

< ни I и кропил мнтериллпямн пир» юления пне ее еобгтнеиипгп проявления.

1 I in» »<1Потг| пн нети не.о к нгшеИ“ („Философские очерки").

МмтпрпмлсАыЬ мир ато оонокл пноеть всех вещей Сам ч»‘Ловсг:

меп лишь чяетинн «того миря нне которого нет иичегп. Ясно. что вопрос:

т м а* 1 »w оирп» ллгтт материальный мир? ость ложно поставленный

» »про» ибо 101 да )•< ч) идет о мир»* в целом, toi да не ч»ч)еа что <чо

опредгчпп . Меи I пиучяп по citofteTBM. Это и делает материалистиче¬

ским 1 »imel основе пал ка, н бесконечном процессе борьбы несметных

рнни ноко.чевий Самозт;<* понпти» материи вс оаначает гносеологически

ипчмо иного, кроме как* об‘ектиыьтя реальность, существующая деза-

ви< 1 мо от челтм'чог кого сознания п отражаемая им, а не производная

от нм» (суб*ектои«ы1 идеализм) п не во аналогии с ним понимаемая

(*г пснигий гдеалнац. Наивно с бесемьтслсипо хотеть в одттом опредс-

Ш ВЯv. г «дно! формул« охватить все свойства материи, т. е. свойства

совокупности лещей, вил юч а я л те, которые вами еще не изучены.

Сущ воет] материи, т е. совок у шт ость всех ее свойств, раскрывается

ui ' г лили шт «а шагом, в долгом и трудном процессе завоевания

пбщопивяим человеком природы.

Революция и естествознании и материализм.

Кнлебапия естестве нно-паучных теории, поскольку они ие сбиваются

I фепоям • люм“ (см ниже), не колеблют основ матерпалп-

спиче» к о Й и а л к п. Новейшая революция в естествознании означает

ни „кризис'1 материалистической науки, а, наоборот, ее поразительные

я н в » < I а и I я <>ткрытия ф и 8 и к о-х п м п и укрепляют атомпстиче-

»кую теорию, U1 иоляя глубже проникнуть в природу атома н изучить

и и< иольновать пвутрм-атомные силы. По п „энергетическое“ истолкование

; материи не могло бы поколебать основ материализма: по определению

Гольбаха „материя ость все то, что действует на наши внешние

\ JKTMA“. под ито подошла бы и „энергия“: материалист Пристли

еще г XV1IJ в. отрицал за материей непроницаемость или плотность,

п. t ныднмгал своего рода „энергетический материализм“; то же отно-

«итсл к теориям, ямдлщим 9 „массе“ производное от скорости движения,

• л I« рпа производное <»т электрической энергии и т. н. Энгельс выока-

smji ал мнение, что „атом ранее изобралшвшпнея, как предел делимости—

теперь С' U ЛНП1Ь ОТ И О III И II «“—ПИСЬМО К AlapKCV от ИЗ июня 18(37 Г.

Не» этг модификация естественнонаучных теорий*не колеблют оспов

мат» р и а л и я м и.—Новейшие достижения в области биохимии

подимнули нас ближе к ршпмдке „загадки“ жизни и сделали бесспорной

■и исмм»к'ть биологических и психических процессов от химических.—

Принцип о т я о < и I1 е л ь н о с т и Эли штейна делает попытку е щ е

б < I ь lu е о G ‘ е к т и » и р о в ц т ь пространство и время, все развитие

точных наук шло! -пирону выключении с у б‘е к т и в в о с т ж по

икающего „и“ (н старой физике, напр., оптика была еще связана с ощу-

III» к и >iм и света. ь новой она стала учением об электро-магнитных коле-

s.i: I ■ у ьолн ■ т. д I Открытие Эйнштейна сводится к тому, что и

понятна пространства и ьр»мени. как они традиционно установили» ь в

механик»- со вргмепя Ньютона, <*ще всецело прикованы к суб‘ектцвносгги

воспринимающего „я“ и должны быть еще более о б‘е? к т и в и р о-

I ь и ы, гч«*м f у дет достигнута та слепень об‘ектииности, мощь которой

чудесным образом засвидетельствована пророческим предвидением явле-

щ.ь природы“ (Микс Борн). Принцип относительности, таким образом,

лишь л крецляет w агсриалигтшчеек»)» представление, что мир природы

« лщегтнует и<. ли иеммо и сам»)стоят»*льии от ироц<ч-<-а иознания.

»v Мрв'Э* V f f r * И •# *WPH ррЦ

OT*<KfT* 4tiVT» ПМ tf| Ty*»y Ж v tf< .ц<|19>«к • км МММ

ГКЛОРЯ* М V rti 'lht;i».|| IV» <vn«t(l# r 9«« f Г Tf

rrTFO< W 7ЩШ( rp 19 PM rn -*.,... 9 • ‘ rt- * •+**

ITWfl:' i 1 T Г - r «9t 0 » -* > } r r | » j • и» • •

< IC ИХ ft г w. rr> **

M 1**итпая I * ; ► f : • ■ - . » г Т « ■*

а*валя и »Дк va V г 1 Р ««« f.«. * * м

Прогтык 9 '.I TU« ОС •• AM* V V 1 гг« Г» *9 »»9

НЯПрОТВИ • Тр* Я ГТ1 9 ;;^'ПР«|Т ' * s* >9wl » rt« >« TV -

Гойо в г/ Я' ИПТ1 г ff , ,:р fT|- rt 9 ‘ ^ 9 9 * * 9 k » ft Ш 9 * .* ■ • # ,«9

ШК7Я* TU* , »I и,»9Р t rt »••atfiw 9 9 ~. • * I’ir^ 4M

оиалшли ■ nv i. а f^-TffT r» 9t or »шпъшфШ 9*ш imni Iinmm

4«*f кот III И НЯНИ ПТЯ^ЯТГ.-»Н - '9 * 4« • KT#rr»CfM 9МЭ»4 909

Я ЛЬ СТУПРПВ P П Г,'Л И * Я К 9 г » ТВ I « 99,-« »9*# - 9гГ" т ••

„рРЛЯТИРН t*OW* OTpPItt»* nif« г' Г »'fr ■ »* Гь - « 99 4 • PC

„Диплрктпкд* ) С-н нал I в», » , 9 Д * * * • »** » а га***

НО ПОЗИЦИЯ О^’рЩЫ I фД»‘ .П99ЯТЯ« 9 >ШКЛ .'9'^ п§ . » 9

с отгтринрнвеи рг»п|ю< л о'' рГ>«тя9Я I ргтли

огтанлгвию итого яопрога .от* j ыттля* т г ямугам

я и духе идоаляияа Норр*шя* открыта* л» ’t

Д»р вояепализяа*. а яат'ряаляетяаегяов • « * • •

II Диалектика

Значение п сущности диллитмв

Мптгрнллиам—**танй1и*и .имккьтяед {•* -•

цийнний лори миркоизчл 1>рП'*и г; а. u» 7 чш±-: кт\

„алгеброй революции*: рн и. i!«»HH'*r Г» penn^lH. eptmy»

рОВОЛЮЦИйННЬН* RHfKVlN МнрК» JI. 1 ‘Я* И .1 К V ...

ПТОЛЬШЮКО- ПТаЛоКТПЧогКоГо М«*То и~.

Глйжнл1*ть. м н огог]»я и и ем-n. п и тая 1Ю.м ia

1) Первоначальное umч»‘im*- 1ик>«' Т<’- ти „:•*

лог“, боооду, доскугены, оинр; i иичт * я* орте»

чаетеи па веру; отсутствие ирг ц т *г«‘ *• г *•?■*-

ча: изкошпнлшю ис«*х „ал** п „ир«» и ; *, • *: я- u t«a-- * т

ргнне предмета о г» цг< \ (lojuui Черны i" ли

диалоктич»екмм м« то i« мши MiiiDi: J yi ♦ л *• ’

Том, ЧТИ МЫСЛИТЕЛЬ Н«‘ /ЮЛЯЮЦ У г1,|* «Ка И ТП 4 »!■ -*Я ^

ПйЛпЖПТГЛЬНоМ lilJFaar, «1 Дй.ДЖ' Н ln »;.»ГК* И* Т Л« BCfr

Й 1СоТО]>1».Ч ОН хилелнт, КлЧггТц II OII.1. П|» Т4*-

му. что jij.o л тльлж т«*я «1ич п|мгчистом iu I • рший мгаак

таким оирлаом. ммо.’ШТоль ^ыл приму:*: м» оЛ ip. нат> гр^-4

МОТ Ой 111ТХ ('ToJ.toH, 1» ПОПИЛ М|%ЛЯЛагЬ « VV

оЛо,Н’ТПИоМ опрьйы 1М‘ГПО;<МОЖНЫ\ llp* ;Uh*l. *\ ' • г* а*

2) Но иго за IUII ИТ от у (МОП 1111. мт л6|' «ЯП 1|4М«Я

1! Моотл ПоЛгЛеЦ ЛИ юл. : 1 г л*. |и |гИ ’ \. ЛШ ИСХ

Т*> тактик.»? —Ил НТО ЛрИХо Щ и (О I г

.. ia—к», нот—им“, а п.* *р»]»чул«: .« ч м ь т*— а .я *

олучло, И нДН»»Х1 «ЛНОНЮЦИИ I. Хруп Ч |.< . Гг. ДЧ л *

„MoJm Пидл ЧИП о[»Ш‘» ■ и 1 \ МЛ Я ГрЯ.«»»л Äf.-r Ш \ П. >

X.V« рмб, ьмяшхгЛ п.чгуоног ишь»*- Г. ггде _1^гпи madi

1ИТННЫ Нот. и О I и и а к *» и к и . t» i* О мя%» . ялли

При» \ ЩПЙ ИЫЛОКТИКО элемент р е Л Л Т П В И 3 М II (oTHOeir-

T« лыен'Т н), отказ от збеолютшлх еуж l(‘IIIlil. О шако, мате-

р И Я Л JI«* Т1111 е г Кая шалектика ПрНЗНагТ р(МЛТ.Ш!ПЗМ ОТ ПК). IJ> Hl'

В < МЫ» ле птрицптш;] об'ектнвннп ИСТИНЫ, И ЛИШЬ В СМЫСЛ('

„H«Topll4eeK'»ii условности П]>пДСЛ<»|{ Пр1ЮЛ 11ЖП1 и я наших

знаний К ЭТОЙ петипс“ (Ленин).

г,) Диалектика—учение об изменчивости и нро-

\|| I. Я Ще С Т И всех явлений, ИССХ форм В 11|Ш]>ОДС и В об¬

ществе. Гераклит: „вес течет“; „нельзя вступить в тот

же самый поток“; .дело той—нагревается, горячее—охлаж-

|нетея. влажное—сохнет. зачерствелое—мокнет“. Пет непо¬

движных вещей, а только — п роцесо ы: (человеческий

организм обновляется ЦОЛПКоМ В ОТНОСИ ТСЛЫЮ Короткие

промежутки; птом—система подвижных электронов; прототип

метра в Парижской А ка до мди, пе(*мотря пп. ряд сложнейших

м< р, все же остается подверженным хотя бы ничтожным ко-

лсбанпям температуры и непрерывпо то удлиняется, то уко¬

рачивается.

В этом смысле диалектика противостав л лет¬

ел метафизике. „Для метафизика вещи п их мысленные

отражения, т. о. понятия, представляют отдельные, неиз-

м е н и ы е, застывшие и раз навсегда данные об'екты ис¬

следования... Диалектика же рассматривает вещи и понятия

в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении,

в их возникновении и уничтожении“ (Энгельс). В

этом смысле, напр., учение Линнея о неподвижных, раз

навсегда разграниченных видах было метафизично, как и

учение французских материалистов о „неизменной челове¬

ческой природе“ или „естественном“ праве и морали, как и

учение о вечности капитализма, государства, наций.—Мета¬

физика в обычном словоупотреблении означает учение о

сверхчувственном, сверхопытном, но поиски „неизменного“,

„абсолюта“ именно и приводят к сверхчувственному, ибо в

чувственном мире все изменчиво, текуче (ср. элеатов); так

гегелевско-энгельсовокое и обычное словоупотребление внут¬

ренне связаны.

4) Всеобщая связь и закономерность явле¬

ний. Все области явлений внутренне связаны бесконеч¬

ными сцеплениями, и все роды движения равно подчинены

закономерности. Отсюда монизм, единство основного прин¬

ципа при рассмотрении вещей.

5) Революционное учение о развитии. Нельзя

смешивать диалектику с вульгарной „теорией эволюции“,

которая учит, что „природа не^ делает скачков“, что разви¬

тие идет только медленно, постепенно и лишь путем роста

зародышей, уже с самого начала имеющихся на лицо. (В

свой революционный период буржуазная наука признавала

теорию катастроф. Теория эволюции в изложенном смысле,

особенно в применении к обществу, отражает консерватизм

буржуазии, страх перед революцией). Диалектика же учит;

7

;») Дипжу iuyii » плои развития ,j i i: * ШШТ 7

P П II II с I* II |)ОТИ IUi|if ч И'1. II |»If« iT

ТОЛКЛЮНуч» (Ч‘ К ncjH'Xfi V. рШЫП'' ИЛ * мл - П л\

ВЫСШУЮ < тушиь Горлк ГИТ V, И)

ПССГО ЦП]»Ь... По юли;пп НОЯИЯТГ. ГТП '»иг f/Tf и

что Прям 1Л — раоирч. И ЧТ > .«гм |» Ж [f Т( Сды ,' тр*~Шр*

н необходимости“. Гггмль: ..Ilf» »ти • е v т вг ;*

и) Развитие п [<*т иг только путмм и и т< глии- г * л у

(ЭВОЛЮЦИИ), но и путмм II М I» С |» N II Л II О г Т ПМЯЯОГТЖ

скачком (революция). „Переход количмст

1',) ГГрОТИНОрсЧИГ ТОЛ ка от шн-шую ступень К пмр» хо ту i . -

шую, свободную от данного противоречия; пот угл изра¬

нил данного противоречит это означает переход i 'В‘*г

н р о т и в оно л о и: н о е* т ь (капитализм — пр >тпг »no.-jr жг т?

феодализма пли отрицание феодализма).

„Итак, каждое явление действием тех самих г ил. к

торые обусловливают его существование, рано или пгздн .

но неизбежно превращается в свою собственную тютит п -

ложность". (Плеханов).

Пример: капитал пз м—ф е о д а л и з м—с пцпалпзм.

Диалектическая „т р и а д а": тезис — антитезис—синте¬

зис („отрицание" и „отрицание отрицания" дает ног>.ое по¬

ложение, формально сходное с первым). „Триада"не

может играть роли довода: определение хода и этапов раз¬

вития требует изучения действительного, фактиче¬

ского хода процесса. Каждая область явлений, а в исто¬

рии каждый период имеет свои законы. Пример: как Маркс

вывел железную необходимость социализма.

Идеалистическая и материалистическая диалектика.

У Гегеля диалектика была идеалистической

(саморазвитие понятия), у Маркса и Энгельса—м атериали-

стической: „сама диалектика понятия стала только со¬

знательным отражением диалектического развития действи¬

тельного мира; тем самым гегелевская диалектика была

поставлена на голову, или, лучше сказать, была снова пере¬

вернута с головы на ноги" (Энгельс). Диалектический ха¬

рактер мышления отражает лишь диалектические свойства

объективного мира движения.

Диалектика и логика.

Диалектика, как „логика противоречий“. Зако¬

ны формальной логики (тождества, противоречия, исключен¬

ного третьего) имеют в виду неизменные состоянпя, к кото¬

рым целиком применима формула „или да, пли нет". К

движению, изменению, когда предмет находится еще в п р о-

цессе становления, приходится применять формулу

„да— нет, нет—да". „Диалектика не отменяет формальной

логики, а только лишает ее законы приписываемого нм

метафизиками абсолютного значения*. (Плеханов).

Формальная логика абсолютизирует работу абстракции.

28 —

l»n«-r«ясакицей 11|м»цг<*<* на мысл«чпп» зафикспр »ванныо мнмец гы;

ща.п'ктика, гакм-я шшрапку на днп.ж»*нпе, стремит«-я охва¬

тить ПрпЦосг В его р«'аЛЫИ»Н ЦпЛ1В»Те.

Диалектика—„алгебра революции“.

„И е о д е ii е т в и т е л ьн о е—р а а у м и o“: iv* »ы**‘ рг.а тп и-

II« и* и рги »люцтшшпк* петолковаппе. ('тар и- и мла (о-

гсггльп н цы: (*ib»ji о религии и политике. Консерватизм

Г«*п*ля и ]>«,?п»лв>цт1«»ни«»* тт> егп метода. Отживающая и пн рож-

1акицаяея р‘йетвит(‘ЛЫ1'»еть“. Пел писки Гг п „разумная

д«ч1<*Т1шт«\тьиоеть“; условия эщ»XH. Как маркл'петами „для

отрицания J»yeeK*'»ii Д<н’1еТВИТеЛЫ10сТН была В пей самой

нам щна революционная основа“ (Плеханов).

III. Свобода и необходимость.

Детерминизм и индетерминизм.

Всеобщая необходимость, как основа науки.

Дем*»крит: „Ничто не совершается случайно, но вес соверша¬

ется по какому-нибудь основанию и с необходимостью“.

Условный смысл термина „с л у ч а й н о с т ь“: л иб<» незнание

причин, либо действие причин, пе входивших в расчет или

несущественных с определенной точки зрения. Примеры:

появление кометы, смерть от удара, падение кирпича на го¬

лову проходящего. Необходимость присуща не только каж¬

дому причинному ряду, но и с к р е щ и в а и и ю п р и ч и н-

н их р я д о в: солнечное затмение в результате скрещивания

нескольких рядов движения. Детерминизм, как учение

о всеобщей причинной обусловленности явлений.

Индетерминизм, как учение о „свободе воли“. Б о-

гословекпе корни спора о свободе воли: ответствен¬

ность Бога, если он всеведущ и всемогущ, за все зло в

мире, за „грехи“ людей (либо же признание двух равносиль¬

ных богов: Бога и Сатаны—манихейство); „свобода воли“—

попытка софистически согласовать ответственность человека

и божественную справедл ивость,—своего рода квадратура

круга.

Блаженный Августин (конец IV и начало V в.): свободой во¬

ли обладал только Адам, но в лице его согрешило уже все человечество:

„наследственный грех“,—искупление „благодатью": выбор помилованных

по непостижимому определению Бога; так человек свободецДв лице Ада*

ма!) в еле, но не свободен в добре, которое от Бога („благодать“).—Ересь

Пелагия (V в.): человек свободен в выборе между добром и алом и

потому может спастись по собственным васлугам и бев божественной

„благодати". Св. Фома Аквинат (XIII в.): все действия человека со¬

вершаются по хотению Божию, но вместе с тем Бог хочет, чтобы вти

предопределенные, им действия были свободными, т. е. грешник пред¬

назначен Богом „свободно0 грешить! Кальвин: абсолютное божествен¬

ное предопределение одних ко спасению, других к погибели. Право¬

славное учение: ело не от Бога, а от „свободной воли" челове¬

ка, сопротивляющейся действию „спасающей благодати“.

Обоснование детерминизма.

Противоречивость II бессмысленней ИГ ' 7<ГрМЯИ>: '

Который означает способность ВОЛИ, ь И./МИ' -.'»И V,

M(‘J)HocTI'I мира, начинать ОТ себя беспричинно >>рЯЧММ-

ШЛИ ряд. Ес.лг бы ВОЛН была абсолютной „первопричин *1

никакое воздействие ]/;1 псе НС было-бы J ;У /т.Н' i

стилях лю.ic*ii, как абсолютно немотивированны. , ниче; г* лх -

было бы предвидеть; жизнь в хаосе безмотивных н*

данностей была-бы невозможна.

В Действительности все ВОЛСВЫС действия х-

чмшю обусловлены, д ет е j) ы и и и ро ван U.

Гольбах: „Если я, томимый мучительной жаждой, вижу источ¬

ник, то в моей ли власти хотеть иль не хотеть удовлетворения столь

сильной потребности? Бее сомнения, согласятся, что невозможно не хо¬

теть ее удовлетворения, но скажут, что если я узнаю в тот момент, ког¬

да я хочу уже напиться, что вода отравлена, я, тем не менее, удержусь

от питья, не взирая на свою жажду; скажут и выведут отсюда заклю¬

чение, что. я свободен. Но выведут неправильно, потому что как жажда

необходимо побуждала меня к питыб, пока я не узнал, что вода отрав¬

лена, столь же необходимо теперь это знание побуждает меня не пжть

Требование или желание (Ie d6sir)—сохранить себя, оставляет без влия¬

ния первоначальный толчок, который жажда дала моей воле: вторая

побудительная причина сильнее, чем первая; страх смерти необходимо при¬

обретает господство над мучительным ощущением жажды; жажда, ко¬

нечно, может быть столь мучительной, что легкомысленный человек мо-

жеть быть, и рискнет выпить этой воды, не взирая на опасность, тем

не менее, и тогда, как раз, первоначальное побуждение или повод^снова

возобладает. Но будем л_и мы пить воду или не будем—оба действия

одинаковым образом необходимы; оба суть действия движущей причины,

имеющей большую силу или власть над нашей волей “л „Система природы“).

Примеры детерминированности человеческой воли: стач¬

ка, революция, педагогика, психю-анализ (детерминирован¬

ность снов и пр.), статистика самоубийств и пр.

Разбор возражений.

Возражения: 1) Свобода выбора между двумя_ рав¬

носильными мотивами: „Буриданов осе л", который дол¬

жен бы,—не будь у него „свободы воли",—умереть с голоду

между двумя равно-удаленными и равно-притягательными

стогами сена. Ответ: такой абстрактно-математический осел

действительно умер бы..

2) Разум определйет мотив: но и деятельность разума

не беспричинна: все развитие разума, его качес тва, уклоны

и пр.—детерминированы.

3) Эмпирический характер человека, правда, подлежит дей¬

ствию причинности, но причивность—только суб'ективная категория на¬

шего рассудка, веприложпмая к „вещам в себе“, и „а“, как »вещь в

себе“, абсолютно свободно («интеллигибельны й‘, т. е. сверхчув¬

ственный, умопостигаемый характер по учению Канта)' Ответ;если .ве¬

щи в себе“ на нас действуют, причиняя нам ощущения, тогда к ним

применима причинность; если же никак не дейстзуют, то нет основании

допускать их существование. То, что нам удается ааставип, вещи в себе*

— 30 —

цЮтип»;*™ im |Ш. так, а но иначе (техника), дока шкает пцпменимепч,

к ими 1Ц<»чиь'их !и üiuTiiio-eaiiipiTyiilHC-riniö^KiiH лар.чктир учоннн Kan¬

in hohtoj чощмо 1 сунцпити учение Платона о том, что душа сноГюдил

1 пар* вд»Л, io нетуиленин н ениаь с голом.

\ | Г у И ‘ г К Т 11 В И О С ЧУВСТВО свободы ноли: лишь

ново (сипе виз icin-твующих на нолю причин. Примеры (Jiin-

н«»зы г летящим камнем п Лейбница с магнитной стрелкой.

Социальная подоплека „свободы воли“.

Классовые корни отстаивания учении о „свободе

воли“. Спиритуалистический взгля \ на „грех“ и „возмездие“,

на „ирегтупленио и наказание“, поддерживаемый в пптере-

< ах классш ого господства. Марксистский ((‘Терминизм ие

исключает возможности оценок и воз (еиствий в интересах

коллектива.

Детерминизм и фатализм.

Детерминизм не есть фатализм: фатализм—

предопределенность событии, идущих роковым ходом неза¬

висимо от вмешательства человека; с точки зрения детер¬

минизма история делается людьми, а не помимо людей, но

само вмешательство человека входит, как необходимое звено,

в общую причинную цепь событий. Пример: железная необ¬

ходимость социализма включает в себя неизбежно-обостряю

щуюся классовую борьбу пролетариата и развитие его со¬

знательности. Из детерминизма вытекает не квиетизм, а

активность: „хотя цепь событий необходима, но наши

решения и действия составляют необходимое звено этой

цепи" (Пристли).—Возражение Штаммлера, что если соци¬

ализм необходимо должен наступить, то не к чему бороться

за него, как не к чему создавать партию „лунного затмения“:

но, в отличие от лунного затмеиия, не предполагающего

вовсе по природе этого явления содействия людей, социа¬

лизм, т. е. известный строй человеческих общественных от¬

ношений, должен наступить не помимо борьбы, а через

борьбу людей.

„Скачок в царство свободы“.

Свобода есть познанная необходимость:

свобода заключается не в невозможной независимости от за¬

конов природы, а в овладении ими. В этом смысле Энгельс

говорит о социализме, что „это будет скачок человечества

из царства необходимости в царство свободы“ (ср. слова

Маркса, что весь период до социализма есть лишь „пред-

история“, „прелюдия“, „пролог“ истории человеческого

общества).

„Неприятная необходимость“ ощущается, как внешнее

принуждение (диктатура пролетариата для буржуазии),

„приятная необходимость“—как внутренняя свобода

:.J

[диктатура Ilj» i.’M-rüplI.U,! С J »'IKU ;jf' НИ I I'|< iji! . i*

IM)|J I'TИХНИН'М I \j l\i j fpH’J' ♦ >J

cM<‘H Я<* I r;i Г(»;ШЛТГЛ,Л(,|1 Jury. IU p », к .и, Ч < .i

lui r<**,i господином # i.^imnii ( v.u/»jjf i о

do i.u im ш'пщя* iiM.uiii11111Mi лакомом* jmi • ,jj

xo uiMo imii|>mилко г,п ^оыи. m<( j» j , * жии у

жилим огпооол; умного чслоиочсгтьа.

„Цмрство свободы начинается и дсйс-ггительнм ти тени. та», и#

ирекрящается работа, диктуемая н\;кдой и внешний к» л> ..

следовательно, но природе ш щеп она лежит но ту <тор/Я> • <У>*т**ялс

м,термального производства Пак дикарь, чтобы у доил» гв ; ять стош

потребности, чтобы сохраняю и воспроизводил свою жизиь. л л. ;<

Пороться с природой так должен Пороться н цивилияовавны! в

должен делать ото но нс:сх общественных формах и при гс х м яожаых

способах производства С ею развитием расширяется »то цаг т'

естественной необходимости, потому что ею потребности расширим/!

новтожевремя расширяются и производительные силы,которые ел; жат дли

их удовлетворения Свобода и отой области может заключаться лишь .

том, что социализированный человек, ассоциированные нров ьод т ли

рационально регулируют зтот свой обмен веществ с природой та; ат

eio под свой общий контроль, вместо тою, чтобы, напротив, он. пак ле¬

вая сила, господствовал над ними: в том, что они совершают ею с я\и

меньшей затратой силы и ирн условиях, наиболее достойных я ад*ы чт-

пых их человеческой природе Но тем не менее от > все же остается

царством необходимости. Ло ту сторону его начинается развитие чело¬

веческой силы, которое япляется самоцелью, истинное царство свободы,

которое однако может расцвесть лишь па зтом царстве необходимости,

как на своем базисе“ (К. Маркс, „Капитал“, т. 1IJ, 1Л. 1Ь: /Грпединхя

формула“).

Ч Л Г т I. в ТО I» л я.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ.

(Марксистская социология).

I. Наука об обществе.

Примат общества.

Л рис тон* ль: „Zoon politikon“. Общество, как ос¬

новная форма существования человека. Марке (вслед за

Гоголем) понимает общество не как внешнюю государ-

<-Т1 ошю-правовую форму об'едпнения индивидов, а как ос¬

новную жпзненную систему „потребностей и направ-

л' нной па их удовлетворение деятельности“ (государство—

„установление общества“). Примат общества над личностью:

индивид—производное от общества. Маркс: „Человек

есть в букгальнейшем смысле zoon politikon, не только об¬

щительное животное, но также животное, которое только

и обществе может стать отдельной особью. Про¬

изводство соединившихся особей вне общества,—курьез,

могущий, правда, приключиться с заброшенным в дикие

места цивилизованным человеком, который динамически уже

сам в себе являлся носителем общественных сил,—такая же

бессмыслица, как развитие языка без сообща живущих и

сообща говорящих индивидов“. („Введение к критике по¬

литической экономии“).

Марксистская социология.

Развитие общественного человека развертывается в

истории. В отличие от природы, история делается

людьми, но делается не произвольно. Детерминиро¬

ванность человеческой воли, причинная обусловленность

всех действий общественного человека, как основа зако¬

номерности в истории. Социология, как наука о

законах, лежащих в основе исторического процесса, или как

общее учение о человеческом обществе и законах его раз¬

вития. (от первобытных форм и вплоть до наметившихся в

настоящем тенденций будущего развития). Социология, т. обр.,

дает понимание, объяснение истории. Марксистская социо¬

логия—материалистическое понимание истории.

3.

ПТколмп а л»г-кд{.1сгш тг-**? ш*р+хш* яж'- rr, ten#

l-ДГТГЯ ОПИГДПЯГМ HOpPV'MTl U« pf*. »я'« ж ^r, я • r«t *,♦

ЦРГГ П тг^лпч (.теория ИГТО] i : ГО Пр«>Ц<*< \mi «гц ВТ* «а •

пиго его И эклектической f Д»П*В*Я [:< И'ДМ! -J*«* ^«Я*> Ж## •

прок 1ЫЛ1.них умгыр« ппях .1 иЮ4 о.{.пя ямо| ||*,|ла и яу * < • • *j • *

(opl ЯП II'(СП Я.1 школа D ГОЦЯ0ЛПГЯЯ) Я Т. (I

Возражения Рнкксрта и Штачмдсра

Во а 1> л ж е и и я Рнкксрта н Штяммлерд щттп*

самой IIIM'TII II «* Т«» I» И Ч «•«'К о'й im;, и п, г

ЛИЧШ* пт наук О ПрПрОДо;

1) Исторические факты II •• и О В ТО ри е И о-н II л я ш я 1 у

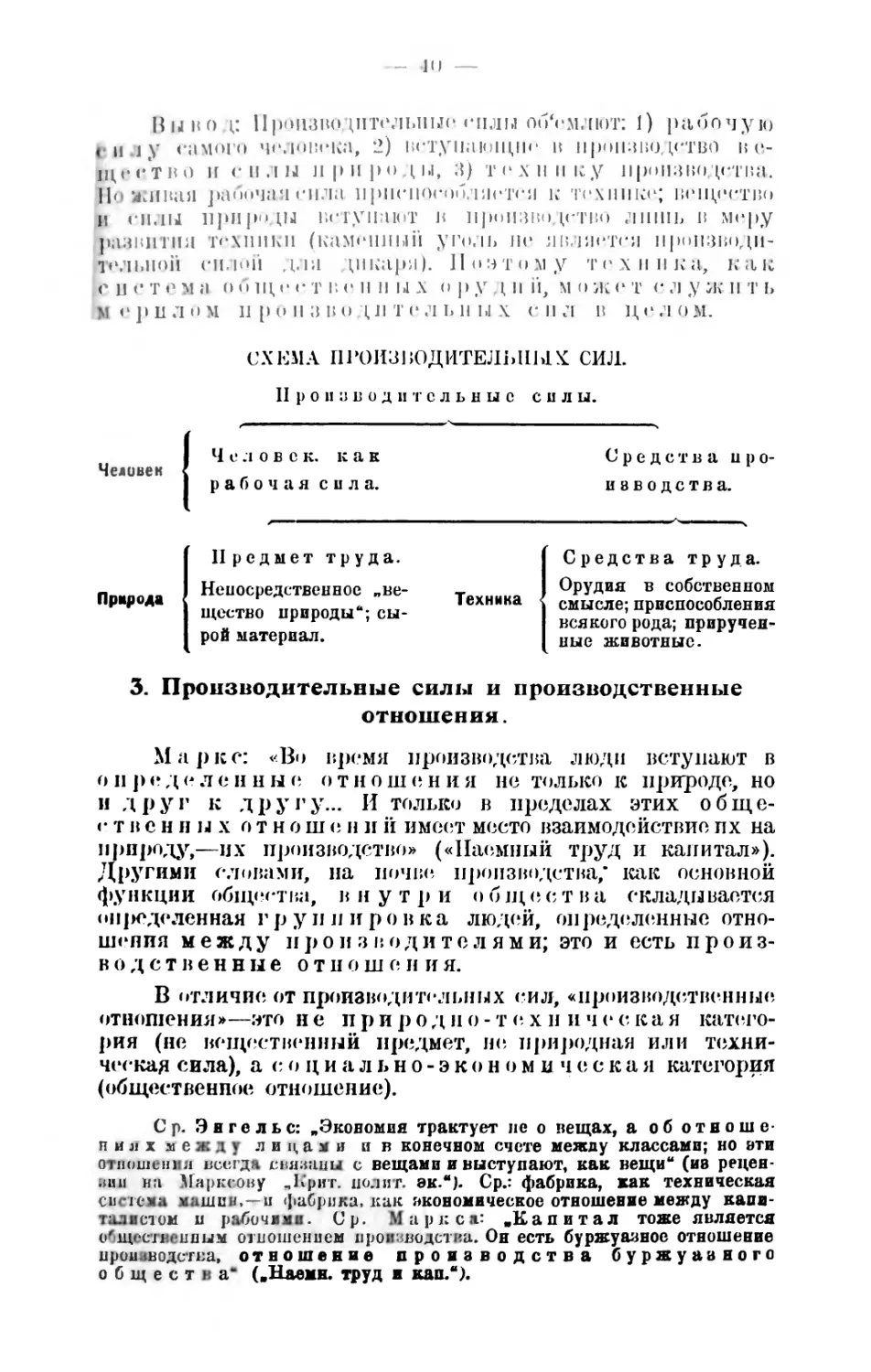

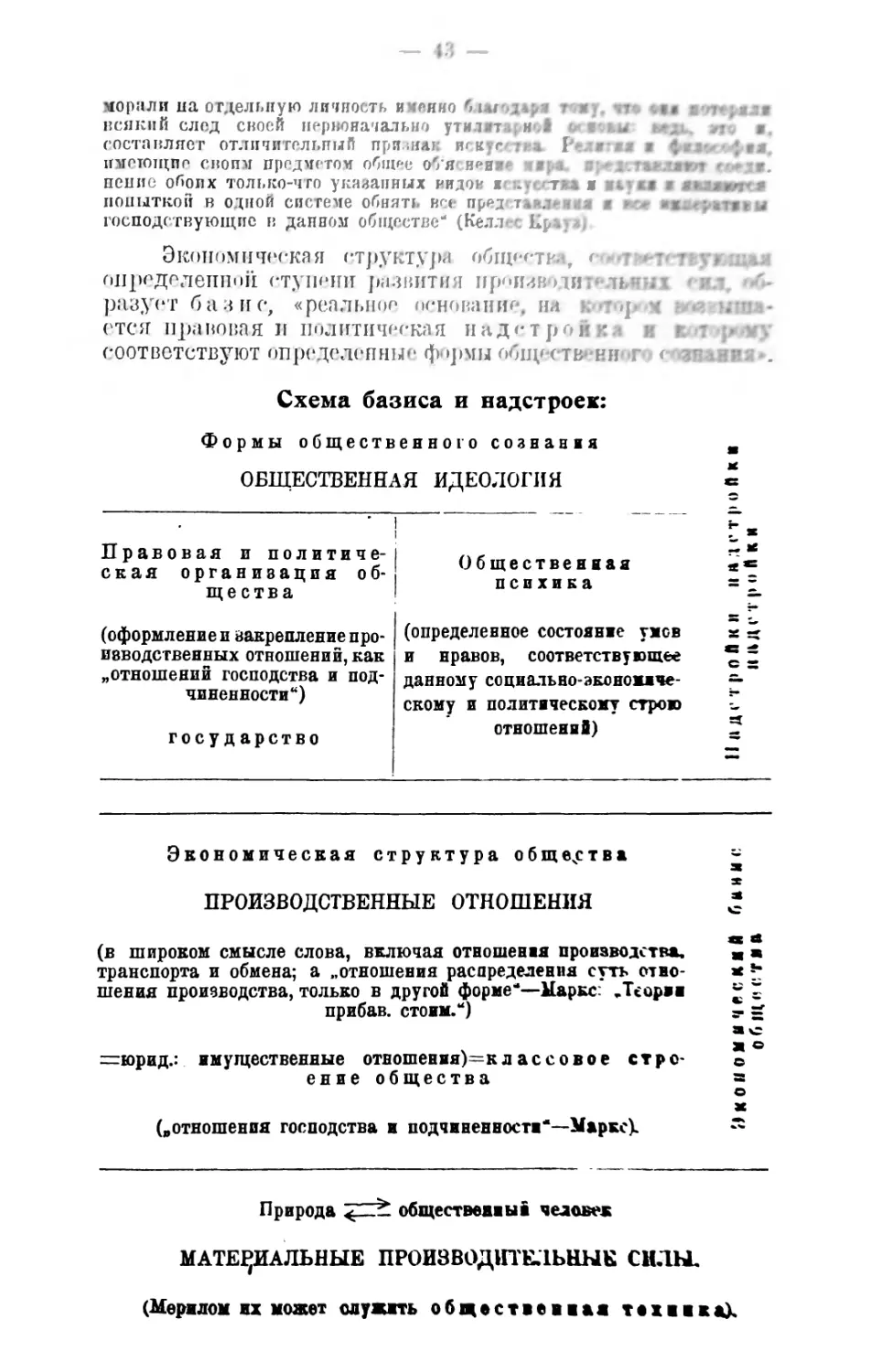

а л ь и ы: другого Наполеона! не было; ;i и*повтора м ищи