Автор: Белов С.Б.

Теги: литературоведение война английская литература американская литература

ISBN: 5-265-02149-3

Год: 1991

Текст

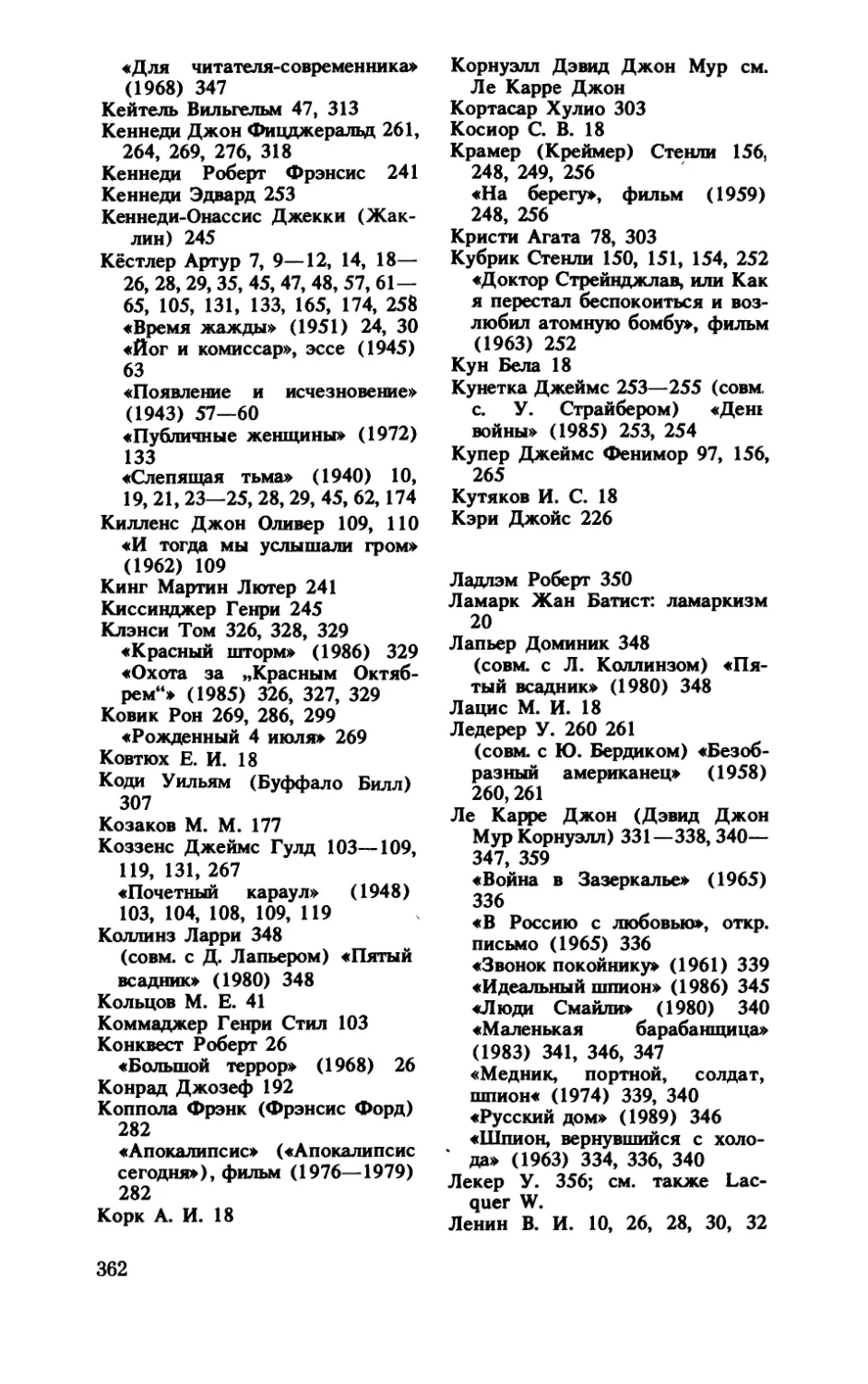

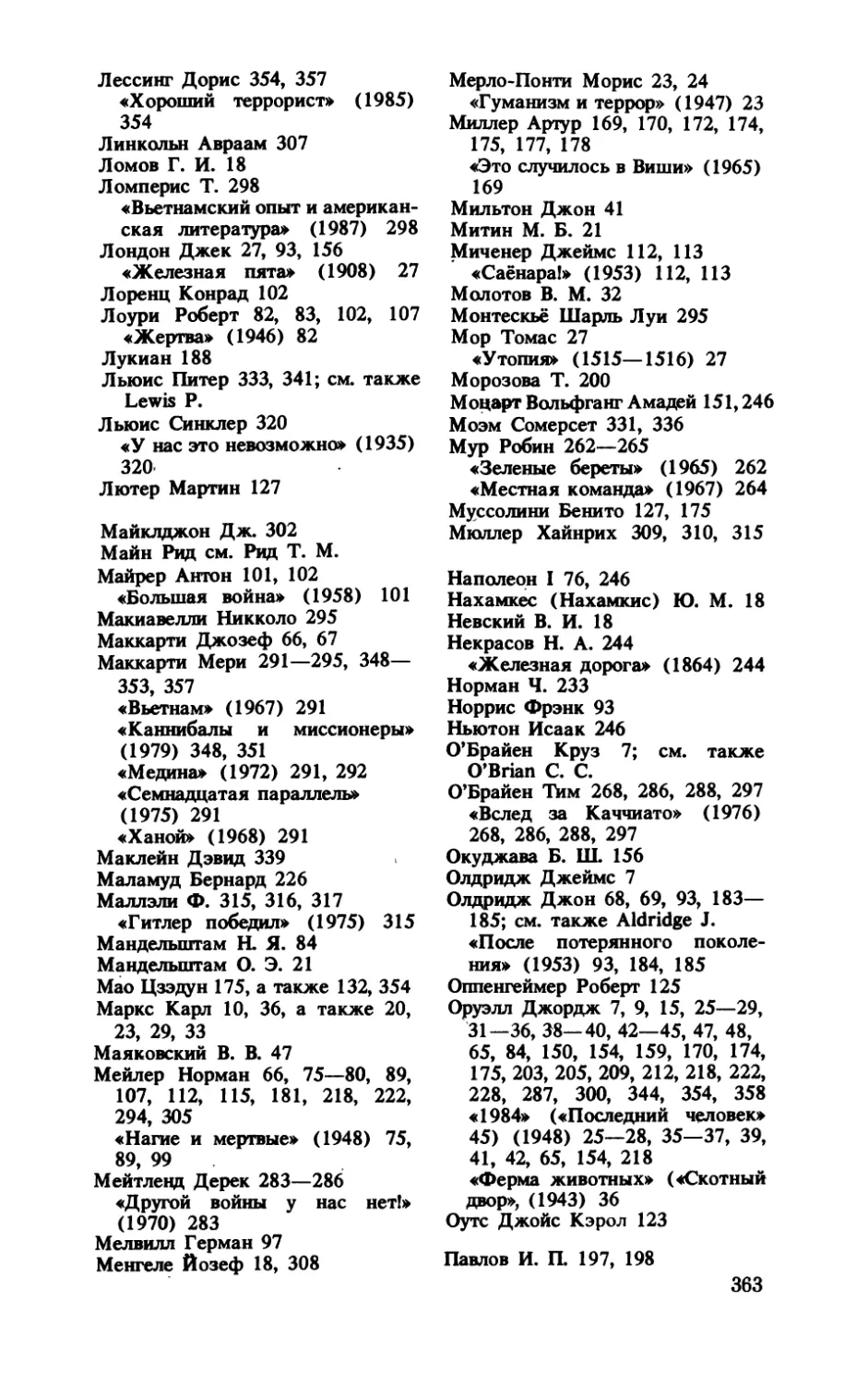

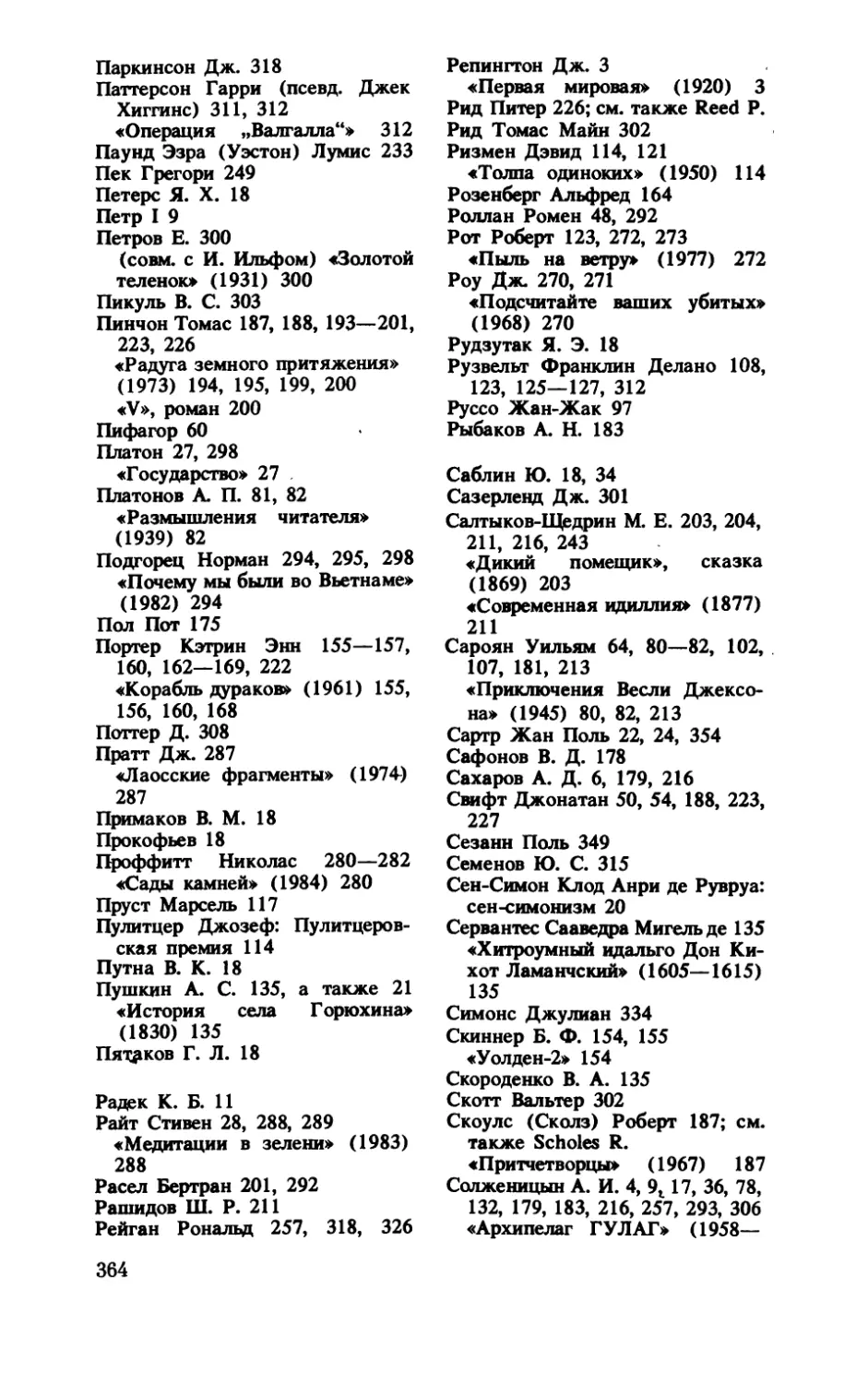

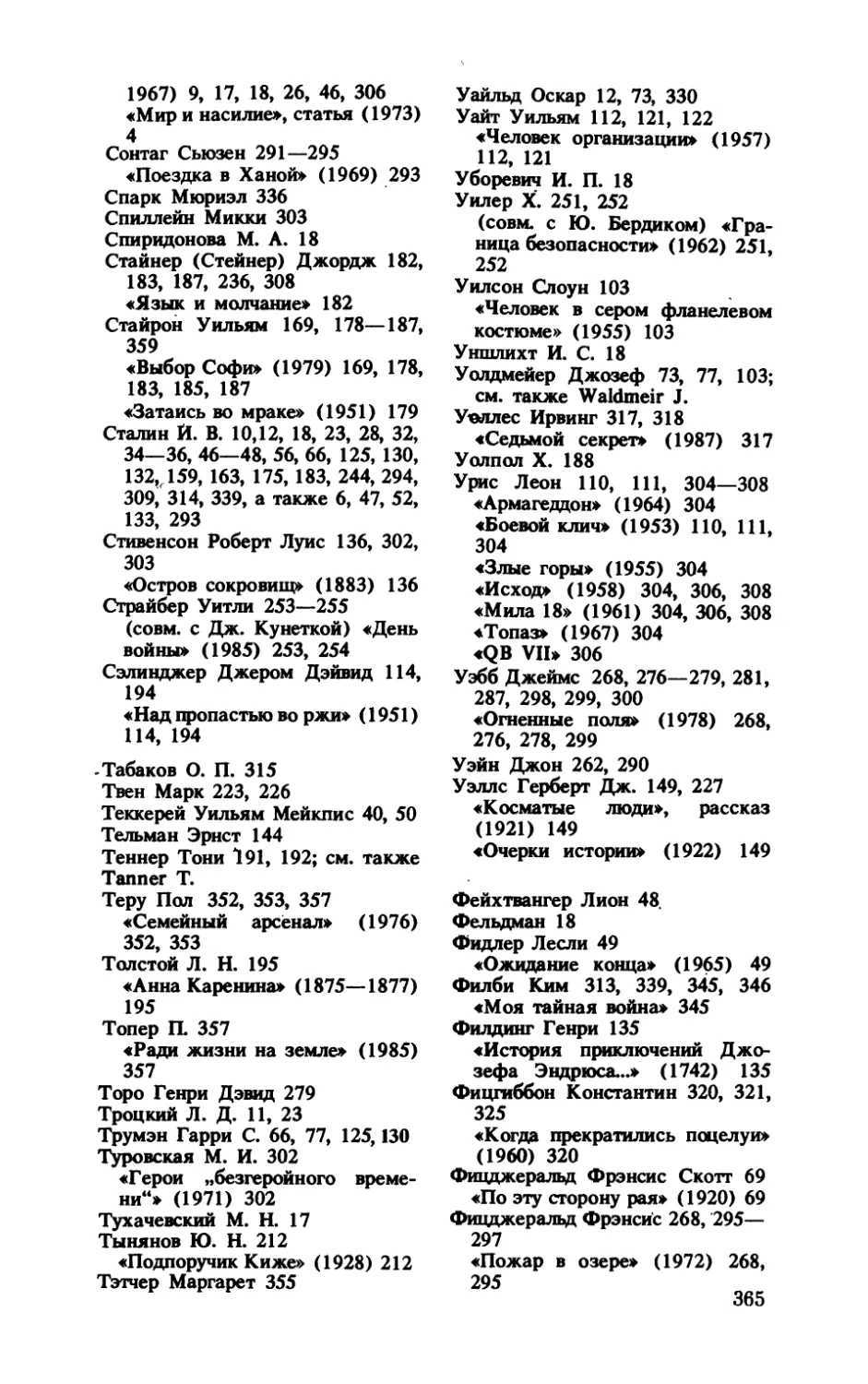

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

БОЙНЯ

НОМЕР

Литература Англии и США

о войне и военной идеологии

МОСКВА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1991

Художник Марат 3 AK И РОВ

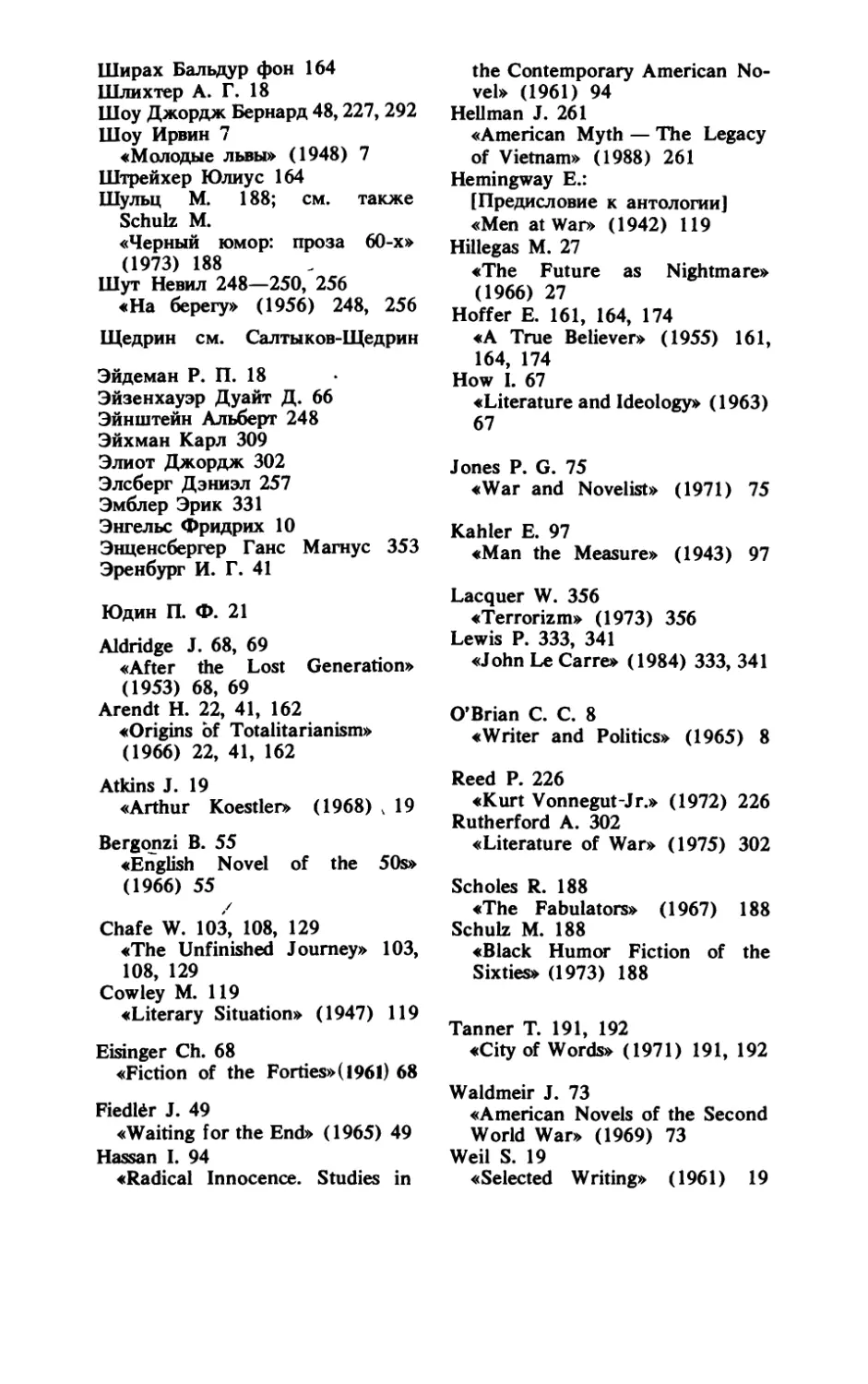

Белов С. Б.

Б 43 Бойня номер «X»: Литература Англии и США

о войне и военной идеологии.— М.: Советский

писатель, 1991.—368 с.

ISBN 5-265-02149-3

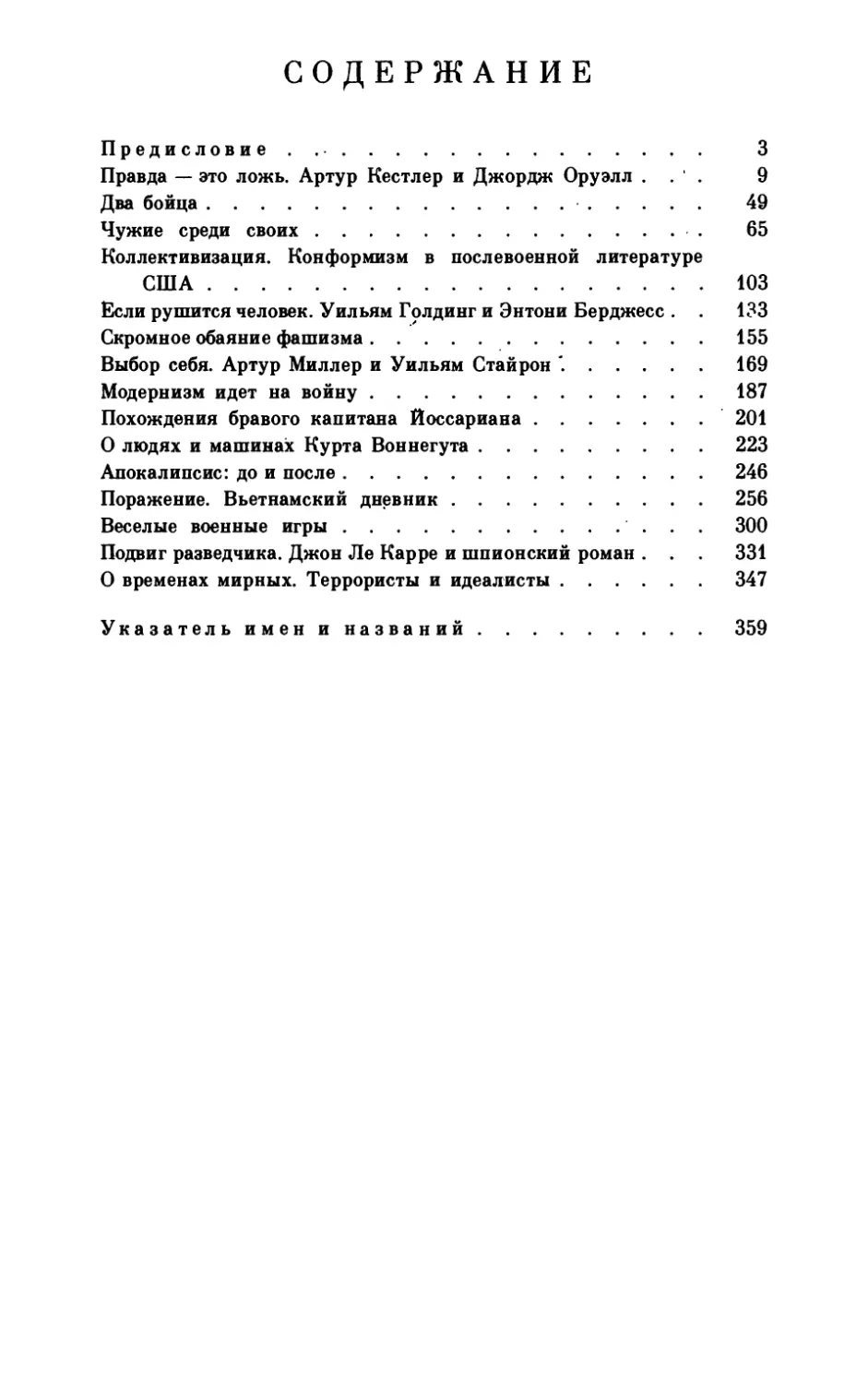

Современная литература о войне — это не просто батальные сцены. Это

острый диспут о трагизме существования человечества, о политическом терроре

и «тотальной войне» против собственного народа, о патриотизме и пацифизме,

об индивидуалистической и коллективной морали.

В своем исследовании С. Бедов опирается на широчайший материал ан-

глийской и американской прозы последних пятидесяти лет — книги А. Кестлера,

Дж. Оруэлла, У. Голдинга, Г. Грина, К. Воннегута, К. Э^ Портер, У. Стайрона,

Дж. Ле Kappe и многих других.

4603020200-294

Б 450—91 ББК 83 ЗР7

083(02)-91

© Издательство «Советский писатель», 1991

ПРЕДИСЛОВИЕ

В финале «Трех сестер» А. П. Чехова полковник

Вершинин произносит: «Прежде человечество было за-

нято войнами, заполняя все свое существование похо-

дами, набегами, победами, теперь же все это отжило,

оставив после себя громадное пустое место, которое по-

ка нечем заполнить; человечество страстно ищет и,

конечно же, найдет. Ах, только бы поскорее!»

Слова чеховского персонажа, прозвучавшие со сцены

Художественного театра 31 января 1901 года, теперь

могут восприниматься как иронический эпиграф к исто-

рии уже завершающего свой бег XX столетия* по коли-

честву и разрушительной мощи военных конфликтов

превзошедшего всех своих предшественников, вместе

взятых. Когда в 1920 году англичанин Дж. Репингтон

опубликовал книгу о недавно закончившейся войне,

озаглавив ее «Первая мировая», очень многие были

шокированы: неужели автор хочет сказать, что чело-

вечеству суждено пережить вторую такую бойню? Это

казалось полным абсурдом. Еще свежа была в памяти

фраза президента США Вудро Вильсона о войне, что

должна положить конец всем войнам. Ее произносили

с надеждой, которая просуществовала, однако, недол-

го — два десятилетия. Ну а после того как атомные

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали парой гроз-

ных восклицательных знаков в конце перечня траге-

дий второй мировой войны, родилась мрачная шутка:

если нельзя предугадать, какое именно оружие будет

использовано в третьей мировой войне, то несомненно

другое: в четвертой в ход пойдут каменные топоры...

Не допустить новой мировой войны! Сохранить нашу

цивилизацию!! Об этом постоянно говорят и государст-

венные люди, и представители общественных групп и

3

движений. Опасность ядерного апокалипсиса очевидна,

но за ней далеко не все замечают иную угрозу. На нее

в свое время прямо и четко указал Александр Солже-

ницын в статье «Мир и насилие» (1973): «Противопо-

ставление «мир — война» содержит логическую ошибку:

целая теза противопоставляется части антитезы. Война

есть массовое, густое, громкое, яркое, но далеко не

единственное проявление никогда не прекращенного

многоохватного мирового насилия. Противопоставление

же логически равновесное и нравственно-истинное есть:

МИР - НАСИЛИЕ

Существование человечества разрушается и разъеда-

ется не только бурными нарывами войн, но и постоян-

ными неуступчивыми процессами насилия, иногда тоже

бурными, иногда вялыми и скрытыми»1. Войны быва-

ют не только между отдельными государствами или

политическими группировками внутри одной страны.

В XX веке в самых разных уголках земного шара вспы-

хивают и долго, десятилетиями, тлеют войны, негласно

объявленные правящей верхушкой против своего наро-

да и уносящие миллионы жизней — как в самой на-

стоящей кровопролитной «официальной войне».

«Такое устоявшееся перманентное государственное

насилие, за десятилетия своего господства успевающее

принять все «юридические» формы, кодифицировать

толстые своды своих насильственных «законов» и на-

кинуть мантии на плечи своих «судей», есть грозней-

шая опасность сегодняшнему миру, хотя мало кем это

сознается. Такое насилие уже не нуждается ни подкла-

дывать взрывные устройства, ни сбрасывать бомбы, его

процедура свершается в строгом безмолвии, редко на-

рушенном последним криком удушаемого. Такое наси-

лие разрешает себе выглядеть и благообразным, и

дружелюбным, и очень мирным, и вовсе дремлю-

щим»2.

Об этих двух формах насилия — горячей, с одной

стороны, и «вялой», «мирной» — с другой, о том, как

увидены и оценены они художественной литературой

Англии и США, и пойдет речь. Разумеется, о многом

1 Солженицын А. Мир и насилие.— «Горизонт», 1989, № 8,

с. 22.

2 Там же.

4

из этого литературного богатства у нас писалось и гово-

рилось. Другое дело — как именно. Долгое время заня-

тие текущей зарубежной прозой давало многим из нас

возможность в условиях идеологической и политичес-

кой несвободы функционировать почти свободно, без

утраты уважения к себе если не как к гражданину, то

к профессионалу. Книги, написанные и изданные на

Западе, мы читали и разбирали в манере не зубодроби-

тельной, принятой в 40—50-е годы, но мягкой, интел-

лигентной, вдумчивой, во многом вторя нашим англий-

ским и американским коллегам. Те находили изъяны

в западной демократии, и мы критиковали ее вполне

аргументированно. Они оплакивали беды Личности в

удушающих объятиях буржуазности, и мы с лёгким

сердцем и свободной совестью (не нами, дескать, при-

думано, читайте западную прессу!) выносили суровый

приговор так называемому свободному миру. Умело,

со знанием материала мы толковали о книгах, которые

на русский язык никто и не думал переводить. Анализ

сам по себе был вполне точен, но в такой деятель-

ности таилось нечто абсурдное.

Впрочем, этот самый абсурд оборачивался расчетом

делового человека. Ведь рассуждать о капреализме

(удивительно, что наши теоретики не обратили внима-

ния на этот творческий метод) было куда легче и бе-

зопаснее, чем о «соцреализме». Можно было хвалить

то, что нравилось, и ругать, что не нравилось,— рос-

кошь, о которой только вздыхали наши собратья по

критическому цеху, специалисты по литературе народов

СССР. Можно было анализировать текст, не боясь под-

вести под монастырь его создателя, выболтав ненароком

всему свету то, что лучше бы обсуждать в тесном кругу.

Впрочем, свободный анализ был позволителен, когда

тексты публиковать в СССР не предполагалось. В тол-

ковании произведений, подготовленных к изданию по-

русски, приходилось проявлять особую бдительность,

не касаясь взрывоопасных проблем. Помогало владение

слогом: границы анализа камуфлировались стилисти-

ческими виньетками, словесный грим скрывал колючую

проволоку «запретных зон». Профессионалы-интеллек-

туалы — редактор, переводчик и автор «пояснительной

статьи» — составляли ту самую тройку, тот идеологи-

ческий конвой, который вел заморского писателя, по-

тенциального литдиверсанта, к советскому читателю, в

5

сознании которого никак нельзя было будить «нежела-

тельных ассоциаций», то есть самостоятельной работы

мысли. «Шаг вправо, шаг влево» зарубежных прозаи-

ков контролировались системой «спецсредств» — это и

купюры, и замазывание переводом (в оригинале одно,

а в русском тексте как раз другое), и «идеоза-

глушка» в виде статей, что предваряли или замыкали

переводную книгу. Оттого-то на радость литературове-

дам и критикам в нашей книгоиздательской практике

так процветал институт предисловий и послесловий.

Утешительное самооправдание авторов (это повышает

уровень издания, несет читателю драгоценную инфор-

мацию и пр.) не могло, однако, затушевать главное:

культура культурой, но в основе своей это предисло-

вие — сочетание «глушилки» и директивного указания,

как читать. Внутренний рецензент, рекомендующий

книгу к печати, и редактор, ее готовящий к изданию,—

люди высокообразованные и в высшей степени либе-

ральные, на досуге читающие Авторханова и искрен-

не сочувствующие Сахарову,— в часы службы превра-

щались в подобие функционеров гестапо, отмечая в

рапорте, устном или письменном, наличие неуважи-

тельного упоминания вождей в третьей главе, а в седь-

мой еврейскую тему... Но оставим в стороне тему «аме-

риканистика (англистика и пр.) как способ выживания

с комфортом в эпоху сталинизма с человеческим ли-

цом». Она нуждается в отдельном исследовании.

Что же касается английских и американских писа-

телей, то они посвятили феномену войны и военной иде-

ологии немало ярких страниц. Не понукаемые никем

к единомыслию, они представили богатый спектр суж-

дений о том, что такое война и насилие, как соотносят-

ся «военные задачи» общества в целом и его отдель-

ных представителей, почему передовая теория действен-

ного гуманизма оборачивается человеконенавистничес-

кой практикой. Это диспут не только о войне, но и о

состоянии и перспективах развития мирового сообщест-

ва как в целом, так и в отдельных его частях. Дело не

в том, правильно или нет отражена в этих книгах война

(сколько лет мы занимались именно этим — следили,

насколько «правильно» отражает искусство жизнь, ис-

пытывая почти мистическое уважение к печатному сло-

ву, способному, по нашим верованиям, выправить ре-

альность по своему подобию). В совокупности своей

6

они не только создают запоминающийся образ времени,

но и сообщают кое-что весьма существенное как о пред-

мете изображения, так и о самих «изображающих».

Военная литература на английском языке обширна,

и библиотека эта постоянно пополняется. Даже библио-

графический указатель книг о второй мировой, войне

во Вьетнаме, холодной войне и пр. мог бы составить

внушительный том. Разумеется, нельзя объять необъят-

ное, и потому вряд ли следует сетовать на отсутствие

в этой книге разборов таких произведений, как «Моло-

дые львы» Ирвина Шоу, «Острова в океане» Хемингуэя,

«Притча» Фолкнера или военная трилогия Джеймса

Олдриджа. В основном речь пойдет о жанре романа,

хотя не обойтись и без экскурсов в смежные области.

Современная художественная проза существует в тесном

контакте-соперничестве с публицистикой и эссеисти-

кой. Вымысел и документ словно соревнуются, кто из

них лучше видит и запечатлевает суть явлений.

С другой стороны, у многих публицистов и мемуа-

ристов есть порой желание сооружать на основе «толь-

ко фактов» «полезные миражи», искажая и подправляя

реальность в угоду определенному соцзаказу.

Хемингуэй любил повторять, что задача писателя —

говорить правду. С этим трудно спорить, хотя, если вду-

маться, границы этого непростого понятия весьма рас-

плывчаты. Один из персонажей-пророков Воннегута вов-

се не шутил, когда предупреждал свою аудиторию: «Все

истины, которые я хочу вам изложить,— гнусная ложь».

Еще раньше на удивительную способность светлой прав-

ды превращаться в черный обман указали Артур Кест-

лер и Джордж Оруэлл. И не всегда подмена эта — проис-

ки корыстолюбивых мошенников. Аскетичные спасите-

ли человечества, как показывает история, сами не чура-

ются «лжи во спасение», чтобы Истина поскорее вос-

сияла.

«Мы живем в Век пропаганды,— писал ирландский

историк и публицист Круз О'Брайен.— Те, кто связан

с литературой, погрязли в пропаганде, явной и тайной,

нашей собственной и исходящей от наших оппонентов.

Людям, переживающим за судьбы человечества, трудно

избежать воздействия того, что Йейтс назвал «пропа-

гандистской дьявольщиной». Но мы явственно ощущаем

необходимость очищения от лжи — не только той, что

изрекают наши политические противники, но и от лжи

7

наших соратников, а главное — и самое трудное — от

неправды, изрекаемой нами. Необходимо понять, что

стремление к интеллектуальному самоочищению —

лишь частица общего стремления человечества выжить,

а духовная целостность каждого из нас — обязательное

условие этого выживания»1.

Между полюсами мифотворчества (утверждение Ис-

тины) и мифоборчества (дискредитация Абсолютов) и

располагается территория, где разворачивается битва

идей, с отдельными моментами которой и старается

познакомить читателей «Бойня номер «X».

1 O'Brian С. С. Writer and Politics. N. Y., 1965, XIX.

ПРАВДА - ЭТО ЛОЖЬ

Артур Кестлер и Джордж Оруэлл

Коль скоро раньше упоминались слова чеховского

полковника Вершинина, то кстати придется и «чехов-

ский пассаж» из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицы-

на: «Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим,

что будет через двадцать — тридцать — сорок лет, от-

ветили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное

следствие, будут сжимать череп железным кольцом,

опускать человека в ванну с кислотами, голого и при-

вязанного пытать муравьями и клопами, загонять рас-

каленный на примусе шомпол в анальное отверстие

(«секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом

половые части, а в виде самого легкого — пытать по не-

деле бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо,—

ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои

бы пошли в сумасшедший дом.

Да не только чеховские герои, но какой нормальный

русский человек в начале века, в том числе любой

член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую

гнусную клевету на светлое будущее. То, что еще вя-

залось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже

казалось варварством, что при Бироне могло быть при-

менено к 10—12 человекам, что совершенно невозмож-

но стало с Екатерины,— то в расцвете великого XX века,

в обществе, задуманном по социалистическому принци-

пу, в годы, когда уже летали самолеты, появились зву-

ковое кино и радио,— было совершено не одним

злодеем, не в одном потаенном месте, но десятками ты-

сяч специально обученных людей-зверей над беззащит-

ными миллионами жертв».

Среди тех, кто всей душой верил в успех великого

9

эксперимента на руинах Российской империи, был Ар-

тур Кестлер. Он родился и вырос в Будапеште, окончил

Венский университет, затем жил в Германии и долгое

время кочевал по всему свету в качестве корреспон-

дента левых газет. Вступив в компартию в 1932 году,

он вскоре посетил Советский Союз, готовый восхитить-

ся великими победами социализма. Но «объективная

правота» Великой Доктрины вступала в противоречие

с субъективными сомнениями Кестлера, имевшего нема-

ло возможностей убедиться, что благородная цель реа-

лизуется сомнительными — по крайней мере с точки

зрения общечеловеческих норм — средствами/Тогда он,

впрочем, не поверил глазам своим — не позволил сом-

нениям превратиться в убеждения: в Европе поднимал-

ся фашизм, и Кестлер, как и многие западные левые

либералы, был уверен, что дело Сталина станет прегра-

дой делу Гитлера. Но после поражения республикан-

ской Испании, когда сталинские эмиссары уничтожили

больше союзников, чем врагов-фашистов, после москов-

ских процессов и чисток в «братских компартиях»,

проведенных по воле Главного Коммуниста Планеты,

Кестлер пришел к окончательному выводу о порочнос-

ти сталинского социализма и о самоликвидации рево-

люционной идеи. Результатом этого стал разрыв с ком-

партией и публикация романа «Слепящая тьма» (1940).

Как и предыдущие его вещи, этот роман был написан

по-немецки. Затем, став гражданином Великобритании,

Кестлер будет писать по-английски. Он стал одним из

первых писателей, давших художественный анализ цен-

трального мифа XX столетия — доктрины революцион-

ной ломки буржуазно-капиталистического уклада и пос-

троения на его руинах самого справедливого общества

на земле, рожденной мессианским воображением Марк-

са и Энгельса и «приведенной в исполнение» партией

Ленина — Сталина.

Печально знаменитые московские процессы 30-х го-

дов (в основе романа подготовка к очередному такому

судилищу) для Кестлера — лишь одна сторона чудовищ-

ного исторического парадокса, в котором писатель и

пытается разобраться. Ему важно понять, результат

ли это происков негодяев, примазавшихся к хрустально

чистой и святой идее, или закономерное следствие реа-

лизации теории, ложной изначально-

Главный герой революционер Рубашов (как отмечал

10

сам Кестлер, по складу ума напоминавший Бухарина,

по внешности и характеру Троцкого и Радека) внезап-

но арестован и брошен в камеру. Вынужденное без-

действие, с одной стороны, и шок от случившегося —

с другой, заставляют его взглянуть на ситуацию —

свою и своего Дела — со стороны, обращают его к тем

идеям, что в виде смутных догадок давно уже копо-

шились по углам сознания, каковое палкой партийной

дисциплины снова и снова загоняло их подальше, отме-

тало как сор, мешающий четко и ясно видеть Конечную

Цель.

Парадокс — непознанная диалектика. Парадокс —

испорченная диалектика. Но поскольку слишком многие

затвердили однажды, что диалектика — безотказное

орудие самой истинной философии — всегда права, они

будут заставлять свой несчастный здравый смысл напря-

женно искать смысл в том, что вроде бы совершенно

лишено логики, создавать рациональное обоснование

тому, что чувства отказываются оправдывать.

Размышления Рубашова — поиски утраченной диа-

лектической взаимосвязи. Он мыслит антиномиями, но

примирить противоположности не удается, вопросы не

получают ответов.

«Наши принципы безусловно верны,— рассуждает

Рубашов,— почему же партия зашла в глубочайший ту-

пик? Общество поразил жестокий недуг. Применяя точ-

нейшие научные методы, мы установили сущность

недуга и способ лечения: хирургическое вмешательство.

И, однако, наш целительный скальпель постоянно вы-

зывает новые и новые язвы. Наши побуждения чис-

ты — нас должны любить. Но нас ненавидят. Почему

к нам относятся со злобой и страхом? Почему, когда мы

говорим правду, она звучит как ложь? Почему возве-

щаемую нами свободу заглушают немые проклятья

заключенных? Почему, провозгласив новую жизнь, мы

усеиваем землю трупами? Почему разговоры о светлом

будущем мы всегда перемежаем угрозами?»1

Услужливый рассудок всегда готов предложить ло-

гическое оправдание любого абсурда, произвола, изде-

вательства над здравым смыслом. Рубашов, а с ним и

иные перестройщики 1917 года, так и поступали, веря в

1 Произведения, опубликованные в СССР, цитируются по рус-

ским изданиям, кроме тех случаев, когда автор настоящей книги и

переводчик расходятся в интерпретации текста.

11

Диалектику. Если твои соратники творят насилие, за

ним должны открыться любовь и братство, если они

допускают несправедливость, то это повивальная бабка

Справедливости и пр. Но на сей раз ему уже не нуж-

но обманывать себя, ему хочется увидеть, как обстоят

дела на самом деле. Задача сверхтрудная, ибо, чтобы

нечто увидеть, приходится выбирать определенный ра-

курс зрения, и тогда одна сторона явления предстает

воочию, но другие остаются «за кадром». Но одной,

пусть существеннейшей стороны недостаточно, чтобы

понять, почему же внешний вред оборачивается поль-

зой, но напротив, почему декларированная польза

превращается во вред, добро в зло, рай в тюрьму, а

любовь к человечеству в ненависть к его конкретным

представителям.

Похожие противоречия весьма тревожили в свое вре-

мя того самого лопоухого Шигалева из «Бесов» Дос-

тоевского, который «бесконечно запутался в собст-

венных данных». Этот философ-самоучка, идиот и гений

одновременно, признавался: «Выходя из безграничной

свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. При-

бавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общест-

венной формулы не может быть никакого».

Над Шигалевым и Достоевским вволю посмеялись

заядлые человеколюбцы. Но, отсмеявшись и отбранив-

шись, утописты засучили рукава и сделали по-шига-

левски. Жизнь скопировала произведение искусства,

подтвердив справедливость известного афоризма Уайль-

да.

Ну а московские процессы 30-х годов за образец

для подражания взяли «Процесс», рожденный проро-

ческим воображением Кафки. Описывая затянувшийся

суд, что затеяла революция сначала над старым ми-

ром, а потом над собой, Кестлер создал тем самым

отражение отражения. Кафка — сталинская утопия —

Кестлер — полное и окончательное построение социа-

лизма. Заколдованный круг. Тесный союз фантазии и

яви.

Рубашов упоминал «точнейшие научные методы» и

выстраивал цепочку антиномий. Но методы-то, претен-

довавшие на научность, были в лучшем случае абстракт-

но-логическими, почти научными. «Почти» было доста-

точно, чтобы система понятий, выросшая на этом фун-

даменте, оказалась лишенной конкретного содержания.

12

Она .содержала, однако, полезнейший вакуум, помо-

гавший творить чудеса. Соединение абстрактных и бла-

городных понятий с методами конкретной политики

создавало мощнейшее оружие наподобие термоядерно-

го. Оно обладало идеологической радиоактивностью,

убивавшей свободную работу сознания и порождавшей

причудливых мутантов.

Целостность, видевшаяся в теории, исчезала на прак-

тике, появлялись «кентавры».

Шигалев — глупец и великий мыслитель.

Рубашов — освободитель человечества и губитель

свободы.

Он — жертва «объективности». Раб понятий, в силу

своей звонкой абстрактности наполняемых тем содер-

жанием, которое в данный конкретный момент выгод-

но профессиональным гуманистам. Слишком многих

абстракции держат мертвой хваткой, мешая взглянуть

на мир самостоятельно, окружая себя ореолом святос-

ти. В конце концов кто будет возражать против того,

что «объективность», знание общих законов развития

лучше капризной субъективности? А равенство —

разве не благородней оно неравенства? Неимущие за-

служивают сострадания, имущие ненависти (нажитое

ими отобрать и поделить). Пролетарий (любой) заве-

домо лучше и ценней интеллигента (гнилого). Рево-

люционер — великомученик, а тот, кто святое насилие,

жертвы на алтарь свободы (воинствующие атеисты

обожают религиозную лексику) норовит подменить ре-

формами,— жалкий прислужник правящих классов и

враг трудового народа. Абстрактные идеалы тем лучше

воздействуют на воображение масс и тем быстрей воз-

жигают их энтузиазм, чем элементарнее сформулиро-

ваны и чем труднее поддаются проверке. Рай земной

может осуществиться в будущем, даже не очень от-

даленном, но назначать ему точную дату недопустимо.

В этом смысле Хрущев, дав стране двадцать лет на

построение коммунизма, проявил непонимание пробле-

мы.

Вообще набор постулатов новой коммунистической

религии строится, как и подобает религии, на утверж-

дениях, истинность которых кажется уверовавшим не-

зыблемой. Партия всегда права, ибо опирается на «точ-

нейшие научные методы». Коль скоро она ясно видит

конечную цель, то все сомнения отдельных лиц в ее

13

правоте и верности избранного курса — это типичное

проявление субъективности. Тогда и совесть, питаю-

щаяся не логикой, но чувствами,— вредный предрас-

судок. Коль скоро массы не прониклись научным

пониманием истории, не видят хрустдворов (хрусталь-

ных дворцов будущего), они должны слушаться тех,

кто ведет их к счастью. Нужно беспрекословно вы-

полнять указания Вождя, ибо он знает то, чего не по-

нимают простые смертные,— направление хода исто-

рии (новейший вариант Божьего промысла). Коль ско-

ро вождь обладает таким волшебным свойством, вся-

кий, оказавшийся на этом посту, будет корифеем на-

ук и отцом народов по должности, а его субъективные

действия окажутся венцом объективности.

Дальше и вовсе просто. Любой шаг Страны Побе-

дившей Революции, гражданином которой является Ру-

башов, можно истолковать как объективную необхо-

димость. То, что выгодно этой стране, способствует

приближению мировой революции, а стало быть, вы-

годно в конечном счете трудящимся всего земного ша-

ра. Славные революционные подвиги Рубашова — же-

лезно-непреклонное выполнение заданий Партии, борь-

ба с сомневающимися и колеблющимися, уничтоже-

ние ереси, сомнений в правоте великого руководите-

ля, именуемого у Кестлера Первым. Внушал не только

себе — учил этому и других, карая" ослушников. Тра-

гедия Рубашова не в том, что его ошибочно поса-

дили, незаслуженно подвергли репрессиям. Его траги-

ческая вина в том, что на протяжении многих лет

наперекор здравому смыслу он внушал себе, что все пра-

вильно, что курс остается верным, хотя дорога тяжела

и трудна, а стало быть, не надо пугаться неизбежных

потерь.

Лозунги Партии примитивно однобоки? Но «упро-

щенная и бесконечно повторяемая мысль легче уклады-

вается в народном сознании, то, что сегодня объявлено

правильным, должно сиять ослепительной белизной,

то, что признано неправильным, должно быть тускло-

черным, как сажа». Вроде бы простительные малень-

кие хитрости, призванные чуть облегчить крутой подъем

к сияющим высотам. Но за ними тихое убеждение

в том, что истина пластична и нет иных законов, кроме

того, что цель оправдывает средства, а массы надо дер-

жать в узде любыми способами, в том чяйле и системой

14

частных неправд, складывающихся в Объективную Ис-

тину где-то в далеком будущем.

«Сейчас народу нужен лубок»,— твердят Рубашову

его тюремщики. И он согласен с ними, ибо сам всегда

действовал точно так же, сводя многообразие фактов к

упрощенной схеме. Война становится морально оправ-

данной, когда насилие соединяется с театральностью.

«Лубок» — разновидность моралите, необходимого

не столько для того, чтобы сделать истину понят-

ней, сколько для того, чтобы выдать за истину и

добро сомнительные, а то и преступные идеи и дей-

ствия.

В этом смысле московские процессы — необходи-

мое единство военного и театрального начал, театр

жестокости эпохи построения социализма. Действую-

щих лиц выпускали на сцену, когда было ясно, что они

не перепутают роли, скажут, то, что положено по сце-

нарию. Пытки и угрозы новых пыток — для себя и

близких,— разумеется, сыграли свою страшную роль.

Но было еще и кое-что другое, порой действующее

сильнее физического принуждения,— слишком легко

усваиваемый комплекс неполноценности личности,

чувство возможной собственной неправоты, близору-

кости, неспособности за «трудностями роста», сложнос-

тями «небывалого эксперимента» распознать близяще-

еся Светлое Будущее. Это чувство возникало и у тех,

кого судили открыто-показательно, и у тех, кого без

лишних разговоров отправляли в концлагеря (отсидев

там полжизни, иные и потом молились на Отца Наро-

дов, славя его мудрость, благодаря за то, что дал их

жизни цель и смысл), и, наконец, у тех западных ин-

теллектуалов, кто, люто ненавидя родную капиталис-

тическую повседневность, обожествлял далекую страну,

выступавшую для них территорией, на которой осу-

ществляется Утопия. Не понимая толком, что там про-

исходит, легко прощая строителям коммунистического

рая такое, что немыслимо было бы стерпеть дома, в

«буржуазном аду», тысячная доля чего смела бы лю-

бое правительство в США или Англии с Францией,

они внутренне гордились своей тонкостью, умением

различать «сущности», иначе говоря, видели только то,

что хотели увидеть. Как писал Джордж Оруэлл, «в мос-

ковских процессах ужасало не то, что они вообще

имели место,— в тоталитарном строе они неизбежны,—

15

но то, что западные интеллигенты их с готовно-

стью оправдывали».

Насилие и пытки могут превратить человека в чело-

векообразное существо, лишенное сознания и воли.

Судьба Рубашова ужасна по-иному. Он сам себе тю-

ремщик, сам себе истязатель; Он пленник той светлой

мечты, что, вдохновляя миллионы, превратилась в кро-

вавую догму, в которой, однако, однажды уверовав-

шие видят лишь райские очертания. Рубашову и рань-

ше случалось бывать под следствием, в заключении.

Но то было за рубежом, где он выполнял задания

партии и держался спокойно, отказываясь сотрудни-

чать с презренными палачами.

Ныне все изменилось. «Презренные палачи» уступи-

ли место твоим соратникам, с которыми вы — несмот-

ря на частности — делаете сообща одно большое дело.

На объяснения Рубашова его следователи отвечают

контрдоводами, являющими собой цитаты из его же

дневника. Впрочем, в «театре жестокости» и ситуация

«подследственный — следователь» тоже достаточно ус-

ловна. Следователь Иванов, воевавший в гражданскую

под началом Рубашова, а ныне разбирающий степень

вины своего бывшего начальника, так и не доведет дело

до конца. Он будет смещен с должности, судим и

расстрелян, а Рубашов будет давать все новые и новые

показания, «разоружаться перед Партией».

Коль скоро он признает и «незрелость масс», и

необходимость «лубка», то почему бы ему, раз надо,

не сыграть лубочного дьявола? Очень вовремя прозву-

чит чеканная формулировка нового следователя Глет-

кина: «Добровольно выступив на процессе, вы выпол-

няете последнее задание Партии». И, забивая послед-

ний гвоздь, он добавит: «Товарищ Рубашов, надеюсь,

вы понимаете, какое доверие оказывает вам Партия?»

Давно бы так. Назвали товарищем! Стало быть, все

по-прежнему. Курс правильный. Тогда что какая-то од-

на человеческая жизнь, пускай даже собственная! Ру-

башов готов признать себя виновным, если есть на-

дежда, что это послужит общей победе. Он готов на что

угодно, лишь бы остаться в «рядах».

Так виновен ли Рубашов?

Проще простого увидеть в нем лишь несчастную

жертву рвущихся к власти интриганов. Но этот слав-

ный представитель старой гвардии — сам строитель той

16

тюрьмы, в которую угодил. Кто, как не он, обрек на

смерть немецкого коммуниста Рихарда, осмелившегося

заявить о своем несогласии с линией Центра? Кто,

как не он, кристально чистый рыцарь революции, по-

винен в самоубийстве бельгийского коммуниста Ма-

лютки Леви, тоже имевшего неосторожность ослушать-

ся ценных указаний ответственного работника Центра

Рубашова? Кто предал свою любовницу Арлову, отрек-

шись от нее, как только она оказалась под следствием?

Приговор Трибунала — не только коварная распра-

ва «плохих» гуманистов над «хорошим», краткий эпи-

зод борьбы за власть, но в то же время и возмездие

свыше тем романтикам, кто оказался неумолимой ло-

гикой истории зачислен в палачи. Это промелькнет

в измученном сознании все подписавшего Рубашова:

«...даже у лучших — у каждого — была своя Ар лова на

совести. Они погрязли в собственном прошлом, запу-

тались в сетях, сплетенных ими же по законам партий-

ной морали и логики,— короче, все они были виновны,

хотя и приписывали себе преступления, которые на са-

мом деле и не совершали. Они не могли возвратить-

ся назад. И вот уходили за пределы жизни, разыгры-

вая ими же начатый спектакль. От них не ждали прав-

дивых слов. Они сами вырастили Главного режиссе-

ра и на пороге смерти, по его указке, скрежетали зу-

бами и плевались серой».

Потому-то не восстает Рубашов против своих мучи-

телей, что он и впрямь враг народа, хотя и не в том смыс-

ле, в каком трактует это понятие Глеткин.

Несколько десятилетий спустя об этом же, в упор,

с поименным перечислением, скажет в «Архипелаге

ГУЛАГ» Солженицын:

«Взывая о пощаде и освобождении невинных, пре-

дупредил их (большевистское руководство.— С. Б.)

твердый патриарх: «взыщется от вас всякая кровь

праведная, вами проливаемая» (Луки, 11, 57) и «от ме-

ча погибнете сами вы, взявшие меч» (Матфея, 52, 26).

Но тогда это казалось смешно, невозможно! Где было

им тогда представить, что История все-таки знает иног-

да возмездие, какую-то сладострастную позднюю спра-

ведливость, но странные выбирает для них формы и

неожиданных исполнителей.

И если на молодого Тухачевского, когда он победно

возвращался с подавления разоренных тамбовских кре-

17

стьян, не нашлось на вокзале еще одной Маруси Спи-

ридоновой, чтоб уложить его пулей в лоб,— это сде-

лал недоучившийся грузинский семинарист через 16

лет.

И если проклятья женщин и детей, расстрелянных

крымской весной 1921 года, как рассказал нам Волошин,

не могли прорезать грудь Бела Куна — это сделал его

товарищ по III Интернационалу.

И Петерса, Лациса, Берзиня, Агранова, Прокофьева,

Балицкого, Артузова, Чудновского, Дыбенко, Убореви-

ча, Бубнова, Алафузо, Алксниса, Аронштама, Геккера,

Гиттиса, Егорова, Жлобу, Ковтюха, Корка, Кутякова,

Примакова, Путну, Ю. Саблина, Фельдмана, Р. Эйдема-

на; и Уншлихта, Енукидзе, Невского, Нахамкеса, Ло-

мова, Кактыня, Косиора, Рудзутака, Гикало, Голодеда,

Шлихтера, Белобородова, Пятакова и Зиновьева — всех

их покарал маленький рыжий мясник, а нам пришлось

бы о некоторых терпеливо искать, к чему приложили

они руку и подпись за пятнадцать и двадцать лет перед

тем...

Сами благомыслы, вспоминая теперь 1937-й год,

стонут о несправедливости, об ужасах — никто не упо-

минает о возможностях борьбы, которые физически

были у них — и не использованы никем».

Страшная истина состоит в том, что кое-кто из

тех, кого Сталин назвал убийцами, и в самом деле

ими были, ибо вместе со Сталиным планомерно истреб-

ляли свой народ.

Те, против кого неожиданно — и, по их мнению,

«несправедливо» — повернула в 1937 году сталинская

гильотина, вдохновенно — прямо-таки весело — рубили

по живому в 1918-м и 1921-м, в 1927-м и 1930-м, в

1934-м и 1936-м — до самого появления в их кабинетах

людей с наганами. Шел эксперимент? Но ведь и печаль-

но знаменитый врач из Освенцима Йозеф Менгеле экс-

периментировал. На живых людях — погубил несколь-

ко сотен, а то и тысячу, так ведь его предали на века

анафеме, а организация, в которой он состоял, на Нюрн-

бергском процессе была признана преступной...

Преступление Рубашовых — в романе Кестлера и в

реальной жизни — из тягчайших. Преступление против

врагов и единомышленников, против миллионов людей.

Геноцид во имя человечества. Реальные зверства во имя

тех абстракций, страшную власть которых над умами

18

точно описала Симона Вейль: «Когда пустые слова начи-

нают писаться с большой буквы, то при первом удобном

случае во имя этих слов люди начинают убивать, раз-

рушать, и не пытаясь отдавать себе отчета, что означа-

ют эти слова. Впрочем, сделать это и впрямь нелегко —

по той простой причине, что за словами этими не сущест-

вует конкретной реальности. В подобных обстоятельст-

вах единственным выходом остается стремление сокру-

шить оппонентов, начертавших на своих знаменах нечто

противоположное, ибо типичной особенностью «пустого

слова» является возникновение его антонима (слова-

врага.— СБ.)- Разумеется, не все такие слова бессмыс-

ленны окончательно, и если проанализировать их всерь-

ез, то окажется, что иные из них и впрямь кое-что зна-

чат. Но когда их смысл установлен, слова неизбежно

утрачивают заглавные буквы и теряют способность быть

лозунгом, вызывающим энтузиазм одних и ненависть

других. Теперь такое слово оказывается в роли простого

знака, отражающего некий небольшой кусочек реальнос-

ти... следует признать, что попытки внесения ясности

в наш способ мышления, то есть признание одних слов

лишенными смысла и установление истинного содержа-

ния других путем точного анализа — носят далеко не

умозрительный характер: это может спасти немало че-

ловеческих жизней»1.

Об этом гибельном пустословии сказал в одной из ра-

бот 1946 года и Артур Кестлер: «В Европе установил-

ся политический климат, когда слова перестали вообще

что-либо значить. Идеологическая путаница приводит к

смысловой инфляции, к идеологическому черному рын-

ку, где слова продаются и приобретаются по ценам, не

имеющим никакого отношения к официальным номина-

лам. На пикнике, что разыгрался на этой ничейной

земле, петиции за мир во всем мире готовят новую

войну, полицейские режимы объявляются демократия-

ми, а левизна на Западе — это доброжелательный

нейтралитет по отношению к деспотиям»2.

Террор, разлитый по страницам «Слепящей тьмы»,—

это всевластье Догмы, поддерживаемой с помощью пус-

тых слов и лихих силлогизмов. Догмы, проводимой

в жизнь. военными методами с фарсовыми интерме-

1 Weil S. Selected Writings. L., 1961, p. 71.

2 Цит. no: Atkins J. Arthur Koestler. L., 1968, p. 19.

19

днями. Героя гражданской войны Богрова расстреляют

у Кестлера «за неправильный взгляд на подводные лод-

ки» : Богров был убежден, что необходимо строить суб-

марины с брльшим радиусом действия, партия же склон-

на была поддерживать малые. Собственно, в Стране По-

бедившей Революции все споры и дискуссии так или

иначе превращаюся в политическое событие, в сраже-

ние, где проигравшему нет пощады: «Поэты завершают

дискуссии о стиле прямыми доносами... потому что то-:

го, кто окажется побежденным, непременно объявят

врагом народа». Это не плод фантазии писателя. Это

реальность построения социализма. Причем то, что в

20—80-е годы XX века творили осатаневшие партфунк-

ционеры, в конце прошлого столетия начинали прекрас-

нодушные интеллигенты. В книге «Истоки и смысл

русского коммунизма» Н. Бердяев отмечал крайнюю

нетерпимость, раскольничий дух русской интеллиген-

ции, когда она обращалась к вопросам философским:

«То, что на Западе было научной теорией, подлежащей

критике гипотезой, или, во всяком случае, истиной от-

носительной, частичной, не претендующей на всеобщ-

ность, у русских интеллигентов превратилось в догмати-

ку, во что-то вроде религиозного откровения. Русские

все склонны воспринимать тоталитарно, им чужд скеп-

тический критицизм западных людей... Когда русский

интеллигент делался дарвинистом, то дарвинизм был

для него не биологической теорией, подлежащей спо-

ру, а догматом, и ко всякому, не принимающему этого

догмата, например к стороннику ламаркизма, возникало]

подозрительное отношение... Тоталитарно и догматичес-j

ки были восприняты и пережиты русской интеллиген-1

цией сен-симонизм, фурьеризм, гегельянство, материа-

лизм, марксизм в особенности...»1 1

Замечено точно, объяснено очень многое, и в то же]

время из этого непонятно, отчего в скептической Фран-а

ции конца XVIII века, эпохи Просвещения и критичес-]

кого разума, произошло именно то (в меньшем масшта-]

бе и вскоре рухнуло), что стало на долгие десятилетия!

судьбой России? Почему в Европе, где бы ни побеждав

ла Гуманная Идея, тотчас начинались процессы наш

инакомыслящими, устанавливалось военное положение?!

1 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж,

1955, с. 18.

20 1

Что ТУТ важнее, национальные особенности русских,

французов, немцев — или железная логика насильст-

венного преображения мира, объективные законы рево-

люции, совершаемой на неправильных предпосылках

переустройства всего многообразия жизненных явлений

по приказу и в сжатые сроки?

Кестлер, судя по всему, считает, что националь-

ное здесь на втором месте. Любопытно, что в «Слепя-

щей тьме» место действия обозначено достаточно аб-

страктно: Страна Победившей Революции — соединение

революционно-религиозного энтузиазма с канцелярской

мертвечиной. Да и Рубашов в общем-то вполне ин-

тернационален, без корней, без родины, без почвы.

Кестлера интересовал не национальный вариант

Революционной Идеи, но основные законы ее вопло-

щения в реальность, и в первую очередь неизбежная

деградация в силу внутренней порочности. Это особен-

но заметно на примере трех центральных персонажей-

партийцев. Революцию начинали Рубашовы, люди фа-

натично преданные идеалам Добра для Всех1. Затем

на смену им пришли Ивановы, ими же взращенные,

еще более рациональные, еще более жестокие. Но и они

не устояли перед Глеткиными, лишенными даже того

остаточного чувства человечности, что теплилось в пред-

ставителях «старой гвардии». Глеткины — соединение

вполне первобытного сознания и машины. Они могут

быть исполнителями и охранниками. В лагерях или

Академии наук. Когда Великая Доктрина уже созда-

на, им в обязанность вменяется ее охрана от «реви-

зии». На смену мыслителям прошлого приходят Мити-

ны и Юдины — Глеткины от философии. Это то самое

«в шинелях с наганами племя пушкиноведов», о кото-

ром предупреждал Мандельштам. Они пишут романы и

надзирают за литературой в «творческом союзе», свято

берегут Соцреализм. В силу нашей увлеченности види-

мостями, мы воспринимаем их как вполне людей, если

не замечаем у них в руках оружия или резиновой

палки. Они и впрямь иногда почти как люди («Ну и

погодка!» или «Эх, «Спартачок»-то ваш вчера...»), но

людского в них мало, и они делают все, чтобы и в тех,

кого курируют по долгу службы, человеческое умень-

шалось бы неуклонно.

1 Кроме, разумеется, тех, кого надлежало ликвидировать для

торжества справедливости, то есть потенциально всех.

21

Рубашов не строит иллюзий насчет Глеткина, но да-

же на пороге небытия старается оправдать его. Он пи-

шет в дневнике, лояльный революционер-диалектик:

«По какому праву мы, уходящие, смотрим на Глетки-

ных свысока? Не напоминаем ли мы обезьян, которые

потешались над первым неандертальцем? Высокоциви-

лизованные обезьяны, изящно прыгая с ветки на ветку,

поражались уродству и приземленности неандерталь-

ца. Утонченные и грациозно-веселые, предавались они

возвышенным размышлениям, а он угрюмо расхаживал

по земле, сокрушая своих врагов суковатой дубиной,

вызывая у обезьян насмешливое удивление, и тогда они

забрасывали его гнилыми орехами. Но иногда ужас ох-

ватывал обезьян: они чуждались насилия, а этот монстр

жрал сырое мясо и убивал даже своих соплеменников.

Он валил деревья и сдвигал нерушимые скалы, восста-

вал против древних традиций и посягал на вековечные

законы джунглей. Да, он был грубым, хищным и ковар-

ным — с точки зрения обезьян. И мартышки до сих пор

смотрят на человека с боязливым отвращением...»

Апология «нового человека» звучит настолько дву-

смысленно, что можно заподозрить Рубашова в неис-

кренности, но, если разобраться, он и Глеткин и впрямь

составляют «союз нерушимый». Они необходимы друг

другу, идеолог насилия и его неразмышляющий «ин-

струмент». Глеткины отменно исполняют черную рабо-

ту, от которой идеалисты Рубашовы быстро выдохлись

бы и, чего доброго, «усомнились» в Высшей Цели.

Рубашовы, в свою очередь, дают палачеству Глетки-

ных идеологическое обоснование. Как писала X. Арендт,

«для безжалостной машины притеснения и уничтоже-

ния организованная обывательская масса являет собой

несравненно лучший материал, чем так называемые

профессиональные преступники. Обыватели способны

на куда большие злодейства, если, конечно, последние

будут хорошо организованы и им будет придана форма

чего-то буднично-рутинного»1.

Споры вокруг романа Кестлера в основном разгоре-

лись после второй мировой войны. Когда в 1946 году

роман был опубликован во Франции, его выход в свет

стал причиной разрыва Камю и Сартра. Сартр был рез-

1 Arendt Н. Origins of Totalitarianism. N. Y., 1966, p. 337.

22

ко против издания «Слепящей тьмы», ибо роман гово-

рил вещи, опасные для хорошей Идеи. Камю был «за» —

по тем же причинам. Роже Гароди, тогда ортодоксаль-

ный марксист, обрушился на «ренегата» в книге «Клад-

бищенская литература», где утверждал, что принять

картину революции, поКестлеру, означает «лишить себя

мужественной и жизнеутверждающей радости созида-

тельного творчества», которое предполагает сталинский

план построения коммунизма.

Не состоявший в рядах французской компартии,

но бывший в те годы «активно сочувствующим», М. Мер-

ло-Понти в работе «Гуманизм и террор» использовал

аргументы, высказанные ранее Троцким. То, что не-

дальновидным кажется «преступлениями» строя, на де-

ле олицетворяющего собой исторический прогресс, над-

лежит рассматривать в исторической же перспективе.

А потому единственным верным критерием оценки дея-

тельности Глеткина является вопрос: способствуют ли

его акции скорейшему построению того государства

будущего, что задумал Сталин. У Мерло-Понти Глет-

кин — выражение социалистического гуманизма. Он

кажется бесчеловечным только тем, кто не умеет

смотреть на происходящее в перспективе грядущего

и т. д., прямо по рубашовской теории мартышек и

неандертальца. Кестлер же «пишет с точки зрения

прошлого и в слепоте своей не видит диалектики целей

и средств». Смысл процессов понятен лишь тем, кто ви-

дит контуры великолепного будущего. Чтобы постичь

суть процессов, надо смотреть на них с точки зрения

диктатуры пролетариата. Революция, даже если основа-

на на понимании законов истории, всегда будет наси-

лием, и все то, что противостоит ей — якобы во имя гу-

манизма,— будет контрреволюцией.

Трудно сейчас с определенностью сказать, что имен-

но руководило каждым из ниспровергателей Кестлера

во Франции тех лет — обида за Великую Идею (в кото-

рую было тем более легко и приятно веровать, что это

создавало ореол борца с прогнившим капитализмом —

и не влекло репрессий со стороны последнего) или

простой житейский расчет отличиться перед Партией,

если она возьмет верх и Франция, вступив в союз свобо-

долюбивых республик, начнет казнить «врагов народа»

миллионами. Так или иначе, Кестлер считал, что публи-

кация «Слепящей тьмы» помешала французским ком-

23

мунистам победить на всеобщих выборах. Что же каса-

' ется его хулителей, то им суждено было стать персона-

жами романа «Время жажды» (1951). Его действие

разворачивается во Франции, которой угрожает опас-

ность (улыбается счастье) встать на рельсы, ведущие

в светлое будущее. Роман окутан пеленой безнадежнос-

ти. Кестлер опасается, что у Запада нет сил сопро-

тивляться тоталитаризму, нет идеалов, которые можно

было бы противопоставить коварно-циничному Верному

Учению. Последнее же заручилось поддержкой ряда

западных интеллектуалов, не желающих видеть гибель-

ных последствий своих экзерсисов.

Кестлеровский профессор философии Мерье (нечто

среднее между Сартром и Мерло-Понти) «может дока-

зать все, во что верит, а верит во все, что может дока-

зать». Он готов признать, что Содружество Свободолю-

бивых Республик (вариант Страны Победившей Рево-

люции из «Слепящей тьмы») хотя не стало пока земным

раем, но выражает собой исторически детерминирован-

ное движение к новой, высшей форме общественного

устройства. Тот, кто против Содружества, заодно и про-

тив Прогресса. Тот, кто против Прогресса, льет воду на

мельницу реакции. Тот, кто льет воду на мельницу реак-

ции, готовит войну, самое гнусное преступление против

человечества.

Гуманист Мерье осуждает аресты и внесудебные

приговоры, практикуемые в Содружестве, но признает

право Прогресса устранять со своего пути враждебные

реакционные элементы. Он — сторонник всеобщего ра-

зоружения, но сурово осуждает попытки реакции поме-

шать прогрессивным режимам стать «арсеналами ми-

ра». Он клеймит позором наглую Республику Кроликов,

отказавшуюся снести оборонительные сооружения на

своих границах, как просило Содружество, и тем самым

доказавшую свою реакционную суть.

Старые идеалы нежизнеспособны. Новые — неандер-

тальские — несут гибель всему, что дорого демократи-

ческому сознанию Запада. Гибель автономии личнос-

ти, свободе мнений и совести, равенству перед зако-

ном. Символически этот кризис идей, утрата веры полу-

чает выражение в «истории любви» американки Хай-

ди, разочаровавшейся в догматах католицизма, к чело-

веку будущего (снова у Кестлера всплывет слово «неан-

дерталец») Федору Никитину, сотруднику посольства

24

Содружества Свободолюбивых Республик в Париже. Са-

мое невыносимое для Хайди — жизнь без идеалов, в без-

верии. Побывав на митинге «в защиту мира» (глава

«Шабаш ведьм»), она грустно заметит своему спутнику,

бывшему коммунисту и бывшему поэту Жюлю: «У каж-

дого из них было какое-то очень искреннее устремление

к истине. У них есть вера. Может быть, они заблуж-

даются, может быть, они верят в миражи, но, кто знает,

вдруг верить в миражи — лучше, чем не верить ни во

что».

Увлечение утратившей веру американки не ведаю-

щим сомнений неандертальцем окажется кратким и за-

кончится мелодраматически — выстрелом Хайди в не-

верного любовника. Неверного в двух планах — ив ин-

тимном, и в «идеологическом». Хайди узнает, что этот

советник по культуре занимался сбором секретной ин-

формации и готовил списки опасных интеллектуалов,

подлежащих немедленному аресту в случае присоедине-

ния Франции к Содружеству Свободолюбивых Респуб-

лик. Покушение удается замять. Хайди, как и боль-

шинство американцев в обреченном Париже, будет

спешно собираться назад, за океан. Никитин, как не оп-

равдавший надежд, отправлен назад в Содружество ра-

ботать охранником в концлагере. В Париже толпы вы-

шли на улицу выразить поддержку Содружеству Сво-

бодолюбивых Республик. Сценой всеобщего смятения —

то ли началась высадка десанта, то ли идет учебная

тревога — и заканчивается этот роман, грустный эпилог

к и без того мрачной «Слепящей тьме».

Артур Кестлер в «Слепящей тьме» показал, что по-

пытка насильно «содрать с человечества старую шкуру

и дать ему новую» приводит к гибели подопытного, что,

когда «цель оправдывает все», она уничтожает самое

себя. Он изобразил процесс созидания «тюремного рая»

и рождение нового человека — угрюмого партнеандер-

тальца. Джордж Оруэлл в романе «1984» предъявляет

окончательный продукт — Ангсоц (английский социа-

лизм), который торжествует в супердержаве Океании.

Написанный в 1948 году (перестановка двух пос-

ледних цифр и родила название), роман стал теперь той

самой классикой, без которой, кажется, невозможно

осмыслить тяжкий опыт по внедрению Светлых Идей

25

в жизнь XX века. Когда в 1987 году прошел слух о гото-

вящейся публикации романа в СССР, это казалось почти

фантастикой. Ведь сравнительно недавно за чтение и1

распространение (передачу книги приятелю) этой гнус-j

ной клеветы на социализм на нашем Архипелаге Сво-

боды давали срок. «1984» держали в спецхране, но не;

всякий спецхран мог вместить такую пакость. К прич

меру, заурядного спецхрана Библиотеки иностранной;

литературы не хватало, требовался спецхран двойной,

ленинский (то есть в библиотеке Ленина), чтобы уменИ

шить опасность облучения идеологической ересью сов-j

верующих. '■

Выход на свободу романов Кестлера и Оруэлла стал

событием на пути раскрепощения нашей общественной

мысли, хотя тоталитаризм от их появления не растаял

как нечистая сила от крестного знамения.

Впрочем, запрещались эти и другие книги за дело.

И во благо наших граждан. Как, спрашивается, было

сосуществовать бюрократической олигархии, десятиЛе-;

тиями измывавшейся над страной, и роману Оруэлла,

чеканно-афористически создававшего свою версию науч-

ного коммунизма (само словосочетание по-оруэлловски

парадоксально) ? Как можно было спокойно жить совет-

ским людям, если бы одновременно публиковались

«Архипелаг ГУЛАГ» или «Большой террор» Р. Конк-

веста и тогдашние, брежневских времен, псевдомемуа-

ры и антимонографии историко-политического плана?

Или, может, попытались бы их «обезвредить» — писа-

лись бы привычным слогом рецензии («отдельные вер-

ные наблюдения сочетаются с ошибочными обобщения-

ми» и пр.)? Да нет, такое писать можно, только когда,

оригинал надежно спрятан...

«Сейчас утопии гораздо осуществимее, чем думали]

прежде. Сейчас мы оказываемся перед печальной проб4

лемой, как избежать утопии. Утопия стала реальное-]

тью. Жизнь движется к утопии. Мы вступаем в новую

эпоху, когда люди будут мечтать избежать утопии и вер-1

нуться к неутопическому обществу, может, менее со-]

вершенному, но зато более свободному». j

Эти слова Н. Бердяева О. Хаксли взял эпиграфом]

к своему роману «О дивный новый мир» (1932), где изо-]

бразил счастливое общество будущего, не знающее кон-1

фликтов и потрясений. Человекообразные существа,!

взращиваемые в пробирках, лишены и намека на ин-

26

дивидуальность и исправно выполняют положенные

функции.

«О дивный новый мир» Хаксли, «1984» Оруэлла,

как и весьма ценимый Оруэллом роман Е. Замятина

«Мы», принадлежали к тому литературно-философско-

му направлению, что получило название антиутопии,

представлявшей, по словам одного из исследователей,

«грустное и окончательное прощание человека со своей

давней мечтой об организованном идеальном обществе,

с той самой мечтой, что так благородно заявила о себе

в «Государстве» Платона, «Утопии» Томаса Мора, «Ог-

лядываясь назад» Э. Беллами»1. Разумеется, антиуто-

пические тенденции в литературно-философской мысли

не рождены XX веком — этот скептический коммента-

рий неизменно сопровождал выкладки утопистов,— но

именно наше столетие, богатое «сугубо научными»

экспериментами, призванными быстро и надежно созда-

вать идеальный социальный строй, создало благопри-

ятные возможности для процветания этого анти-

жанра.

Надо сказать, что роман Хаксли был оценен Оруэл-

лом весьма критически: «Там не объясняется, почему

общество разделено на столь затейливую систему клас-

сов. Нет давления экономических факторов, да и жела-

ние властвовать и угнетать не выступает в романе сколь-

ко-нибудь серьезным мотивом. Там нет ни жажды

власти, ни садизма, ни жестокости. У правящей верхуш-

ки нет достаточных оснований держаться за власть, и хо-

тя там все стерильно счастливы, жизнь течет столь

бессмысленно, что не верится, как такое общество

вообще может существовать».

Автор романа «1984» весьма ценил «Железную пя-

ту» того самого Джека Лондона, которого в СССР теперь

склонны считать сугубо детским беллетристом, возмож-

но, потому, что были им обкормлены многие поколения.

Оруэлл видел в этой книге верное предсказание тота-

литарных тенденций, зреющих в недрах индустриаль-

ного общества. Замятин же, по его мнению, тонко про-

чувствовал иррациональное начало тоталитаризма —

жестокость как самоцель, культ вождя, наделенного

божественными свойствами, страсть деспотии к челове-

ческим жертвоприношениям. Высоко отзывался Оруэлл

1 Hi Не gas М. The Future as Nightmare. L., 1966, p. 1.

27

и о «Слепящей тьме» Кестлера, хотя обычно «1984»,

во многом развивающий кестлеровские идеи, рассматри-

вается критиками по ведомству антиутопии, а «Слепя-

щая тьма» — как роман-документ. Это, конечно, весь-

ма условно. Для граждан созданного Лениным —

Сталиным государства «1984» не столько гротеск, фан-

тазия, образ будущего, сколько копия с того, что было

и не исчезло в 1991 году. Для тех же, кто достаточно уда-

лен от нашей истории, и «Слепящая тьма» Кестлера

вполне может показаться антиутопией и даже сюрреали-

стическим кошмаром. Так что «реализм» и фантастика

понятия достаточно условные.

Оруэлл вполне отдавал себе отчет в опасностях,

что может нести человечеству надвигающаяся тотальная

индустриализация. Но он видел беды пострашнее экс-

цессов научно-технического прогресса. Деспотия ма-

шин, по его мнению, не шла ни в какое сравнение с

деспотией людей, приобретавшей, впрочем, еще боль-

шую силу, когда в крестовом походе против человечес-

кого, отказывающегося слепо подчиняться начальникам-

благодетелям, она опиралась на новейшие достижения

науки и техники.

«В прошлом тирании рано или поздно оказывались

свергнутыми или по крайней мере встречали отчаян-

ное сопротивление того, что именуется «человеческой

натурой»,— писал Оруэлл в 1935 году,— той самой на-

туры, что неосознанно стремилась к свободе. Но «чело-

веческая натура» — понятие отнюдь не вечно-неизмен-

ное. Не исключено, что удастся вывести породу людей,

которым свобода совершенно не нужна,— научились же

выводить безрогих коров. Инквизиция тут потерпела

неудачу, но у нее не было тех возможностей, которы-

ми располагает современное государство. Цензура на

радио и в печати, стандартизация образования, нали-

чие тайной полиции — все это в корне изменило поло-

жение вещей. Манипуляция сознанием в последние

двадцать лет превратилась в самую настоящую науку,

возможности которой поистине безграничны».

Что касается породы людей, которым ни к чему сво-

бода, то ее вывели сталинские мастера селекции — че-

ловек «новейшей формации» процветал и радовал сво-

им послушанием мудрых руководителей, но в один пре-

красный день выяснилось, что услужливая покорность,

безразличие ко всему происходящему и неспособность

28

действовать по собственной инициативе настолько внут-

ренне разложили его и разлагают все вокруг, что об-

щество начинает рушиться. Потому-то и возникла необ-

ходимость в перестройке — не случайно тревогу забило

именно начальство, увидев, что руководит обществом

сверхинертным, а потому и недееспособным.

Господь Бог создал человека по образу и подобию

своему. Похожим ремеслом занимались и профессио-

нальные гуманисты в течение долгих десятилетий, прев-

ращая всех тех, кто должен, по идее, выполнять твор-

ческие, созидательные функции, в чиновника, бюрокра-

та, отводя остальным роль дешевой рабочей скотины,

пушечного мяса.

Структура оруэлловского государства отличается ци-

ничной простотой. Есть пролы, рабочая сила. Есть чле-

ны внешней Партии — клерки, бюрократы малого и

среднего калибра. Есть, наконец, внутренняя Партия,

определяющая политику державы, умещающуюся в три

основных лозунга: «Война — это мир», «Свобода —

это рабство» и «Незнание — сила».

Партийные лозунги — сочетание слов, противопо-

ложных по значению, но превращенных в тождества.

Об этой загадочной синонимии антонимов размышлял

(мы его цитировали выше) и герой кестлеровской

«Слепящей тьмы». Это важнейший узел тоталитарной

философии. С одной стороны, это результат абсолю-

тизации диалектики — в первую очередь диалектики

марксистской,— превращающейся, при невозможности

критики ее выводов, в софистику. Не только мораль-

но все, что служит делу революции, но и также истин-

но то, что помогает приблизить святую цель. Сама ре-

волюция несла в себе зловещий парадокс этой «синони-

мии». «В революции,—читаем у Бердяева, — проис-

ходит суд над злыми силами, творящими неправ-

ду» но судящие сами творят зло в революции и до-

бро осуществляется силами зла, так как добрые

силы были бессильны реализовать свое добро в исто-

рии».

Реальная сложность взаимоотношения полярных по-

нятий и представлений, вызванная революцией, допол-

няется борьбой за монополию не только политическую,

но и вообще мировоззренческую, в свою очередь связан-

ную с вполне прагматическими задачами приведения

общества в «порядок». Выступая за сознательность ре-

29

волюционного меньшинства, призванного господством

вать над историческим процессом, Ленин создавал пред^

посылки «господства над истиной» определенной rpynl

пы лиц. «Будучи материалистом, Ленин совсем не был

релятивистом и ненавидел релятивизм и скептицизм!

как порождение буржуазного духа. Ленин — абсолкЯ

тист, он верит в абсолютную истину. Материализму

очень трудно построить теорию познания, допускающую

абсолютную истину, но Ленина это не беспокоит!

Его невероятная наивность в философии определяется

его целостной революционной волей. Абсолютную исти!

ну утверждает не познание, не мышление, а напря-1

женная революционная воля. И он хочет подобрать лкн

дей этой напряженной революционной воли. Тоталитарна

ный марксизм, диалектический марксизм есть абсолют-!

ная истина. Эта абсолютная истина есть орудие рево-

люции и организации диктатуры. Но учение, обосно-j

вывающее тоталитарную доктрину, охватывающую всю]

полноту жизни — не только политику, экономику, но а

мысль и сознание, и все творчество культуры,— може'Я

быть лишь предметом веры»1. , 1

Если истина — орудие борьбы, то, стало быть, ут|

верждаются те истины, которые годятся для проведе-1

ния в жизнь конкретных политических преобразований!

и ниспровергаются истины, тому препятствующие. Ис-]

тина не добывается путем напряженных интеллектуаль!

ных исканий, но декретируется постановлением тех!

кто обладает реальной властью. 1

Истина — это ложь. у

Ложь — это истина. 1

В романе Кестлера «Время жажды» есть эпизод]

иллюстрирующий процесс изготовления «пластичной

истины». Поборник «всего прогрессивного» лорд Эд|

вардс — известный физик. «В молодости лорд Эдвард!

внес немалый вклад в теорию расширяющейся веет

ленной. Но после того как Центральный Комите]

Содружества Свободолюбивых Республик постановил!

что вселенная вовсе не расширяется и вся теория рас!

ширяющейся вселенной сфабрикована буржуазным]!

учеными как отражение империалистического захват!

новых рынков, поборники космической экспансии был£|

должным образом наказаны, и лорд Эдварде, хоть и жив-j

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма, с. 100.]

30

ший в Англии и не имевший оснований бояться за

свою жизнь, опубликовал книгу, где черным по белому

растолковал, что вселенная находится в полном равно-

весии и не выказывает никаких намерений расширять-

ся. После второй мировой войны, когда Содружество

Свободолюбивых Республик начало включать в свой

состав прилегающие страны и заметно расширять свои

территории на Востоке и на Западе, Центральный Ко-

митет пришел к выводу, что вселенная все-таки расши-

ряется, а статическая теорийка сфабрикована буржуаз-

ными учеными как отражение застоя и загнивания ка-

питалистической экономики. После того как двадцать

миллионов рабочих и колхозников направили в Цент-

ральный Комитет резолюции, требуя смертной казни

мерзавцам-застойщикам, лорд Эдварде опубликовал еще

одну книгу, где убедительно доказал, что вселенная

расширялась, расширяется и будет расширяться».

Лорд-попутчик хочет идти в ногу со временем, быть

носителем научнейшего мировоззрения. У тех, кто жи-

вет по другую сторону железного занавеса, задача по-

проще — выжить. В конце концов не все ли равно,

расширяется, сужается или пребывает в равновесии

вселенная, если на чашу весов брошена твоя собственная

драгоценная жизнь? Истину в мире абсолютов не добы-

вают. Ей присягают. А если истина меняется, надо во-

время изменить свое отношение к истине-ренегатке и

успеть восславить «истинную истину». Писатель Лев

Леонтьев из того же романа выходит выступать на соб-

рании сторонников мира, имея два варианта речи —

в зависимости от того, какое направление примет стре-

мительно развивающийся конфликт между миролюби-

вым Содружеством Свободолюбивых Республик и гнус-

ной и злобной Республикой Кроликов. В романе Оруэл-

ла оратор на собрании будет клеймить заклятого врага

Океании Евразию и славить союзника Остазию, но в этот

момент ему сунут бумажку, и он легко, плавно, на полу-

фразе изменит линию и обрушится на отвратительную

Остазию. Задача Уинстона Смита, сотрудника минис-

терства Правды,— приведение в порядок прошлых номе-

ров газет и журналов, чтобы прошлое не вздумало

противоречить настоящему. Остазия всегда будет вое-

вать с Океанией — до того момента, когда в политике

произойдет очередной сдвиг, и тогда уже с Океанией

будет всегда воевать Евразия.

31

Непредсказуемость прошлого — важный идеологи-

ческий инструмент партии Ленина — Сталина, и Оруэлл

первым дал его исчерпывающее описание. Переписыва-

ние истории — необходимость, продиктованная общей

установкой: истина не ищется, но декретируется. «Кто

управляет прошлым, тот управляет будущим,— гласит

ангсоцовская премудрость.— Кто управляет настоящим,

тот управляет прошлым».

Деятельность Уинстона Смита — утрированное отра-

жение функций интеллигенции в эпоху построения со-

циализма. Это контроль над информацией — охрана

одних мифов и распространение других. Одной из луч-

ших работ Смита становится воссоздание образа велико-

го героя товарища Огилви, чуть не с пеленок проник-

нувшегося идеями Старшего Брата. Ему должны подра-

жать грядущие поколения. Нет нужды, что этот рожден-

ный воображением спеца-интеллектуала персонаж —

фикция с начала до конца, он все равно живее всех

живых. По крайней мере, реальнее «распыленных» ре-

ликтов старой гвардии, Аронсона, Резерфорда и Джон-

са, Рубашовых Ангсоца, от которых стараниями Смита

в анналах истории не останется и следов. Товарищ Огил-

ви же будет жить в веках, ибо это Нуль, который не

изменит, не подкачает, на него удобно умножать лич-

ности, обращая их в такие же нули.

Оруэлловский герой производит вклейки и подчист-

ки в газетах, после чего они выглядят, словно их никто

не обрабатывал. Наша техника, конечно, не достигла

таких высот, но этого и не требовалось. Книги, газеты,

журналы, содержащие информацию, не соответствую-

щую генеральной линии, содержались в спецхранах.

Впервые оказавшись в таком спецхране и обнаружив

в английской газете вырезанный кусок, я поспешил к

дежурной по залу доложить о читательском вандализ-

ме. Но она лишь усмехнулась: то было изъятие того,

что мне и прочим в этом простом спехране читать не по-

лагалось. Это хранилось лишь в спецспецхране, куда и

вовсе пускали считанные единицы.

Сейчас многие хотели бы по-оруэлловски переписать

историю так, чтобы СССР находился на ножах с гитле-

ровской Германией еще в 1939 году. Но, увы... Как

заявил В. Молотов на сессии Верховного Совета 31 ок-

тября 1939 года по случаю ратификации договора о

дружбе с кромсавшим Польшу великим рейхом: «Идео-

32

логию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую

систему, можно признавать или отрицать, это дело поли-

тических взглядов. Но любой человек поймет, что идео-

логию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней

войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступ-

но вести такую войну, как война за уничтожение гитле-

ризма». Вот так загодя Великая Отечественная была

названа «преступной войной». Можно ли после этого

обойтись без спецхрана? Впрочем, существовал у нас

и внутренний спецхран, где мы берегли информацию,

которую не имели возможности использовать в своей

профессиональной и творческой деятельности, выпуская

пар в кулуарах.

Если истина держится на воле одних и вере других,

приходится всемерно оберегать эту веру, избавляя ве-

рующих от искусов и строго карая богохульников.

В стране воинствующего атеизма, кстати, слова «вера»

и «веровать» по частотности употребления превосхо-

дили слова «думать» и «размышлять». Марксизм из

научной гипотезы перегонялся в опиум для народа.

Братство, свобода, восход, светлый путь — все эти

славные понятия просятся начертаться на кумаче или

высечься на мраморе, стать названиями колхоза или

завода. Но по закону антонимии синонимов за красав-

цем понятием неизменно крадется его гнусный двойник-

антипод. Потому не удивляет, что министерство Правды

у Оруэлла производит ложь, министерство Мира ведет

войну, в министерстве Любви пытают мыслепреступни-

ков, и если их не распыляют, то бросают в страшные

лагеря радости, радлаги.

Теперь можно говорить открыто, что в газете «Прав-

да» печатают неправду (что признано нашим же судом),

что не пустуют тюрьмы на острове Свободы (то бишь на

той самой Кубе, что упорно не желает поступаться прин-

ципами, выступая в роли Нины Андреевой Карибского

бассейна). Можно еще вспомнить, что «Светлый путь»

(не колхоз, а террористическая группировка) заливает

кровью Перу во имя торжества «истинного марксизма»,

но главное состоит в том, что понятия-самозванцы от-

менно делают свое дело. Это пропагандистский десант,

который тайно внедряется в подсознание масс и нала-

живает там аппаратуру для принятия и одобрения лжи-

2 С. Белов

33

вых истин1. Тут не должна уже удивлять машина-фуд

гон с надписью «Хлеб» или «Мясо» снаружи и арестом

ванными внутри. Это наглядное представление о един!

стве сущности и видимости в деспотии. 1

Вполне понимая деятельность и программу внут!

ренней Партии Оруэлла (ум, честь и совесть эпохи Анг1

соца), не могу, однако понять, почему эта достойна]

организация заявляет о своих целях столь откровенна

Ее учение, конечно, всесильно, оттого что верно, и наобо!

рот, но где необходимое лицемерие? Зачем вывешиват!

для всеобщего обозрения то, что говорится в кулуарах!

Похоже, Оруэлл немного недоучел специфику риторики

коммунизма. Тут налицо изъян конструкции. Для гитле!

ровской Германии такая циничная откровенность ещ!

куда бы ни шла, но для Сталина подобный подход недос!

таточно тонок. Лозунг Ангсоца «только пролы и живот!

ные свободны» у Сталина выглядел как «труд есть дел!

чести, доблести и славы». В такой «наоборотности» бы!

залог долголетия режима. Гитлер возмущал и пугал веся

мир своими каннибальскими призывами и добился тогЛ

что его режим, просуществовав всего лишь двенадцати

лет, рухнул, сделавшись устойчивым символом алД

Сталин, напротив, утверждая одно, а делая как pal

совсем другое, создал могучую Систему. Она сильна н!

только армией и тайной полицией, но и способность»

прекрасно адаптироваться в меняющейся обстановке

Сталинист Хрущев, развенчав Сталина, сохранил стЛ

линизм. И в эпоху так называемой перестройки стали!

низм продолжает существовать, принимая внешним

формы борьбы с «перегибами» и отдельными ошибкам Л

прошлого. Живучесть Системы напрямую связана 1

умением производителей истин постоянно менять места]

ми правду и ложь, факты и фикцию, создавая в конце

концов такую систему координат, где просто невозможн]

определить, где право, где лево, где верх и низ. ВместД

этого налицо конгломерат полудостоверностей, где по!

1 Одной из таких «истин» является высказывание члена-коррес!

пондента АН СССР Г. Шахназарова в его книге «Куда идет человечесД

во» (1985) о том, что оруэлловское министерство Любви «объединяв!

функции ФБР и ЦРУ». Автор явно лукавит, ну да то ложь во спасение

таких святынь как НКВД и Политбюро с Генсеком, несмотря на от!

дельные ошибки, ведшие страну по правильному пути. Возможно!

сейчас автор писал бы несколько иначе. Сейчас и наши политология

и журналисты-международники пишут несколько иначе и, как даю!

понять иные из них, загодя «готовили перестройку». I

34

нятие может наполняться любым содержанием. Где

исключается возможность проверки на подлинность,

где само по себе стремление проверять (а не дове-

рять) — знак неблагонадежности.

Потребителям истин, готовым всей душой поверить

в любую чушь, если она подана в виде Абсолютной

Истины, волей-неволей приходится жить и работать

в повседневности. А это требует доверия к чувствам,

здравому смыслу и даже нравственности. В будничной

рутине ревзак (революционная законность), ревмор

(революционная мораль) и ревсоз (революционное соз-

нание) не всегда уместны (представьте семейную жизнь

или отношения на производстве, строящиеся исключи-

тельно по законам Революции!). Тогда на помощь при-

ходит двоемыслие, способность держаться двух противо-

положных убеждений одновременно. Оруэлл как-то

чересчур долго и торжественно разъясняет читателям

это словечко (по-английски оно и впрямь звучит необыч-

но — doublethink), хотя по содержанию тут все тради-

ционно, и у нас двоемыслие усваивается еще с пеленок1.

Двоемыслие — единомыслие в действии. Бесприн-

ципность — как основной принцип. Житейская хит-

рость, позволяющая ощутить себя умным и свободным

от догматизма,— и служить этим догмам. Власть покупа-

ла и унижала этой возможностью существовать, рассчи-

тывая наперед: как начнет все это шататься и примутся

обличать нас умники, мы им живо напомним, что вы

р нами сотрудничали, были коллаборационистами,—

к ну, признавайтесь, что писали в 1949, 1953, 1969,

»975 -м и т. д.?!! Двоемыслие — познание конъюнктуры,

приводящее к тому самому Незнанию, что, по Оруэллу,

кть сила. Сила тоталитаризма.

I Кестлер видел историческую заслугу Гитлера в том,

рто тот сделал миру прививку против утопизма,— так

Ррививают холеру. Сталин по праву должен разделить

Р ним такую честь. Один из самых горьких итогов второй

Мировой войны, по Оруэллу, состоит в том, что тотали-

таризм пережил гитлеризм. И, добавим, еще присвоил

N6e звание победителя тоталитаризма. Мир в «1984» по-

рлен между тремя супердержавами, которые отменно

I Разумеется, лицемерие и ханжество — вариант двоемыслия —

|вление общечеловеческое. Но, вводя свой броский термин, Оруэлл

Подчеркивает его, так сказать, государственную необходимость в

ГРУктуре Ангсоца.

приручили такое, казалось бы, неконтролируемое явле-

ние, как война, заставив его лить воду на свою мельницу.

Война, если к ней отнестись «по-научному», может быть

полезным перпетуум-мобиле. Она помогает самоутвер-

диться на мировой арене и прекрасно держит в струне

собственных подданных. Кому война, кому мать родна,

как горько шутили в России.

У Оруэлла война — это мир.

Можно и наоборот: мир — это война.

Случайно ли, в самом деле, Сталин, Хрущев и Бреж-

нев, представлявшие собой деспотию в разных модифи-

кациях, столь настойчиво «боролись за мир во веема

мире»? Нет, конечно же. Они боролись за мир особого}

свойства, в котором процветает насилие и принуждение,

где личность держат на строгом режиме1. И не надо об-j

манываться борьбой против ядерной угрозы. Она никак!

не мешала гонке вооружений, ибо велась исключительно

на словах. Собственно, это предсказал Оруэлл в «1984».I

Его супердержавы успели переболеть ядерной лихорад-1

кой и вовремя поняли, что ядерные конфронтации]

опасны, ибо способны отобрать власть у олигархий.]

Оруэлл напоминает, что тоталитаризм придает войне!

важнейшие социальные, политические, идеологические]