Текст

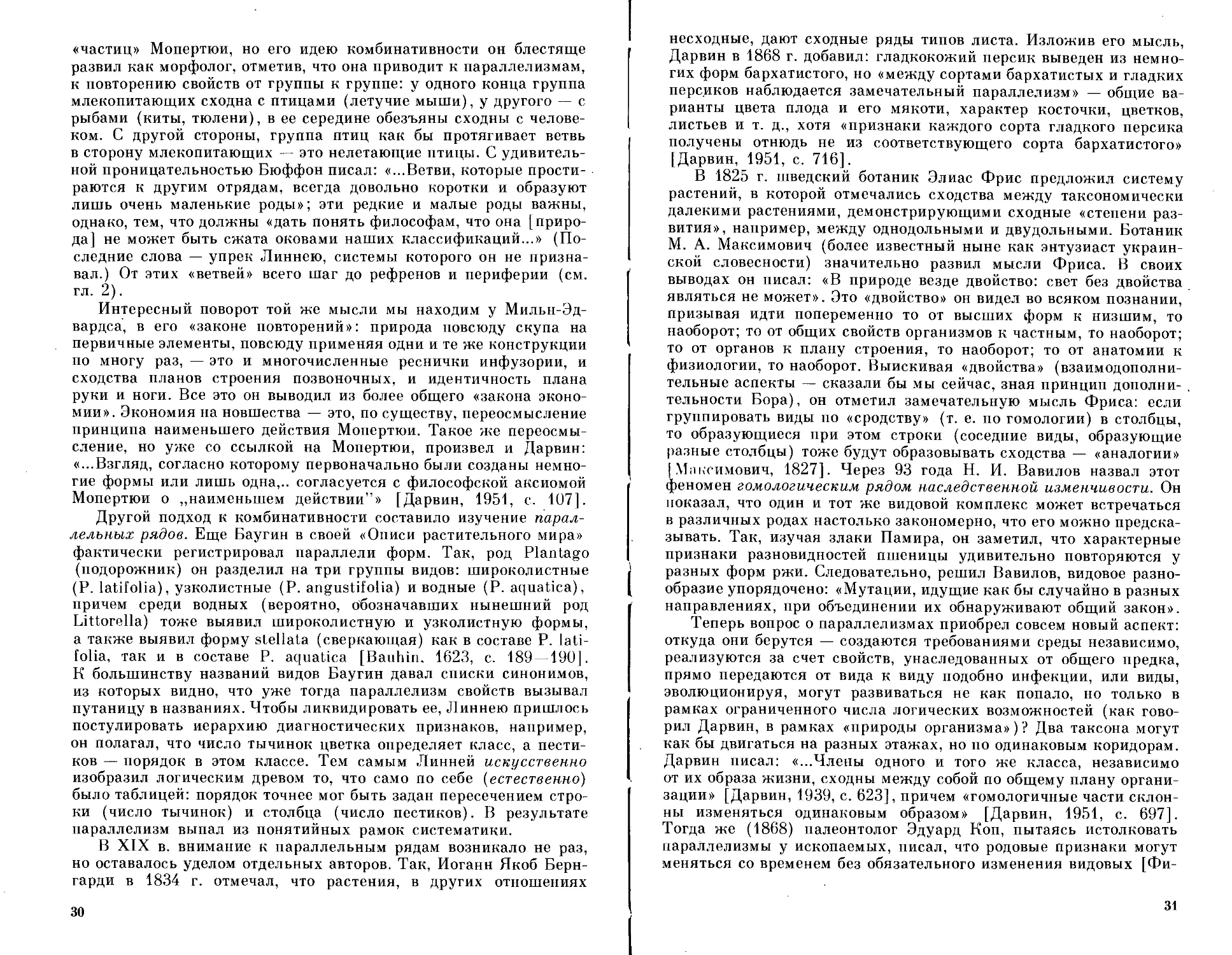

Ю.В. Чайковский

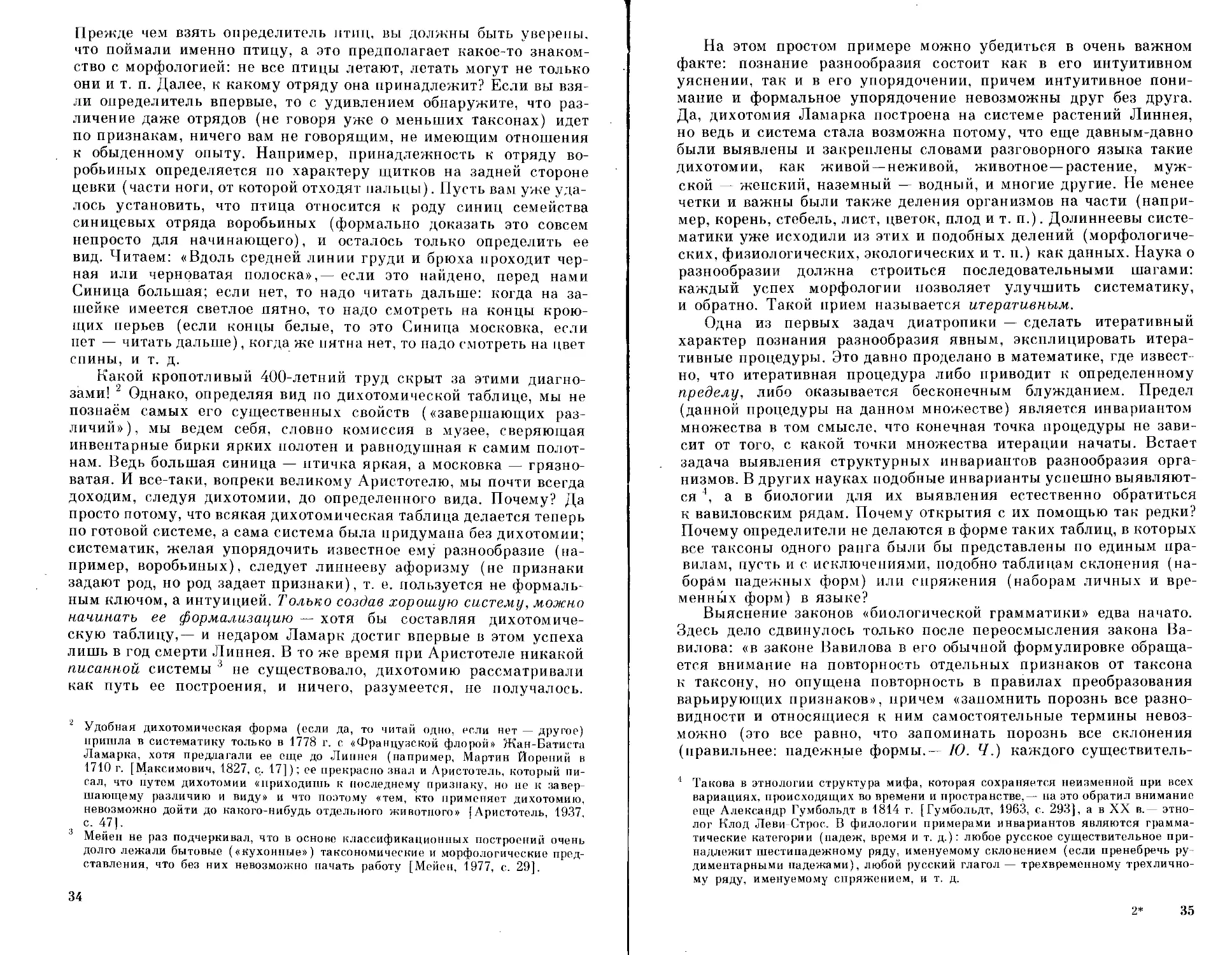

Элементы

ЭВОЛЮЦИОННОЙ

ДИАТРОПИКИ

Академия наук СССР

Институт истории естествознания и техники

Ю.В. Чайковский

Элементы

ЭВОЛЮЦИОННОЙ

ДИАТРОПИКИ

Ответственный редактор

доктор философских наук

И. А. АКЧУРИН

6

МОСКВА

«НАУКА»

1990

ББК 15.1

Ч 12

Рецензенты

кандидат биологических наук В. В. БАБКОВ

кандидат философских наук В. А. ШУКОВ

Редактор издательства Е. А. ЖУКОВА

Чайковский Ю. В.

Ч 12 Элементы эволюционной диатропики.— М.: Наука,

1990,- 272 с.

ISBN 5-02-008086-1

С позиций системного подхода С. В. Мейена и Ю. А. Урманцева, а также

на базе историко-методологического анализа проблемы разнообразия форму-

лируются основы диатропики — общего учения о разнообразии в строении

материи на разных уровнях ее организации. Показано, как сформулирован-

ные общие закономерности организации разнообразия могут применяться

при исследовании методологических оснований проблемы научного прог-

ноза — на примере экологического прогноза. Автор доказывает, что проб-

лема экологического кризиса требует для своего решения учета закономер-

ностей эволюционной диатропики.

Для философов, науковедов, методологов, биологов, экологов.

„ 0301040100-164 <OQft 1т

4 ~042(02)—90 25~1990 П КаТЯЛОГ

ISBN 5-02-008086-1

© Издательство «Наука», 1990

ПРЕДИСЛОВИЕ

Диатропика (от греч. бштоолос — разнообразный, разнохарак-

терный) — наука о разнообразии, т. е. о тех общих свойствах сход-

ства и различия, которые обнаруживаются в больших совокупно-

стях объектов. О разнообразии писали многие философы начи-

ная с древности, в конце XVII в. Г.-В. Лейбниц включил это по-

нятие в свою философскую систему в качестве одного из основ-

ных, но общего учения о разнообразии не существовало до самого

недавнего времени — до последних работ Сергея Викторовича

Мейена (1935 — 1987), блестящего палеоботаника и геолога, эво-

люциониста и методолога, трагически ушедшего из жизни в самом

расцвете сил. Именно Мейену принадлежит мысль интегрировать

то общее, что до него уже было найдено в конкретных разнообра-

зиях (химических элементов, геологических толщ, биологиче-

ских видов, языков и т. д.) и что он называл рефренной структу-

рой разнообразий.

Данная книга посвящена анализу основ и становления диатро-

пики, но не во всех ее аспектах (что в одной книге вряд ли воз-

можно) , а в основном, в эволюционном. Занимаясь четверть века

проблемой развития, прежде всего биологического, я постепенно

пришел к убеждению, что эволюция прежде всего — процесс пре-

образования разнообразия. Это относится, например, к биологи-

ческой и языковой эволюции. Самодовлеющий характер феномена

разнообразия стал понятен мне в ходе бесед с Мейеном в 1976 —

1978 гг., Мейен поразил меня знанием истории науки — не оби-

лием известных ему имен, дат и фактов, а пониманием того, что все

наши концепции находятся в становлении и являются звеньями,

соединяющими науки прошлого и будущего. Эта позиция ра-

дикально отличалась от господствовавшей тогда (и едва поко-

лебленной сейчас) убежденности натуралистов, что они, обладая

новейшими приборами, вот-вот найдут долгожданную окончатель-

ную истину. Мейен преподал нам яркий урок активной методоло-

гии, т. е. методологии, прямо помогающей строить новую теорию.

Насколько мог, я постарался этот урок использовать.

Беседы с Мейеном обратили меня к той мысли, что путь к по-

строению работоспособной теории эволюции (не только биоло-

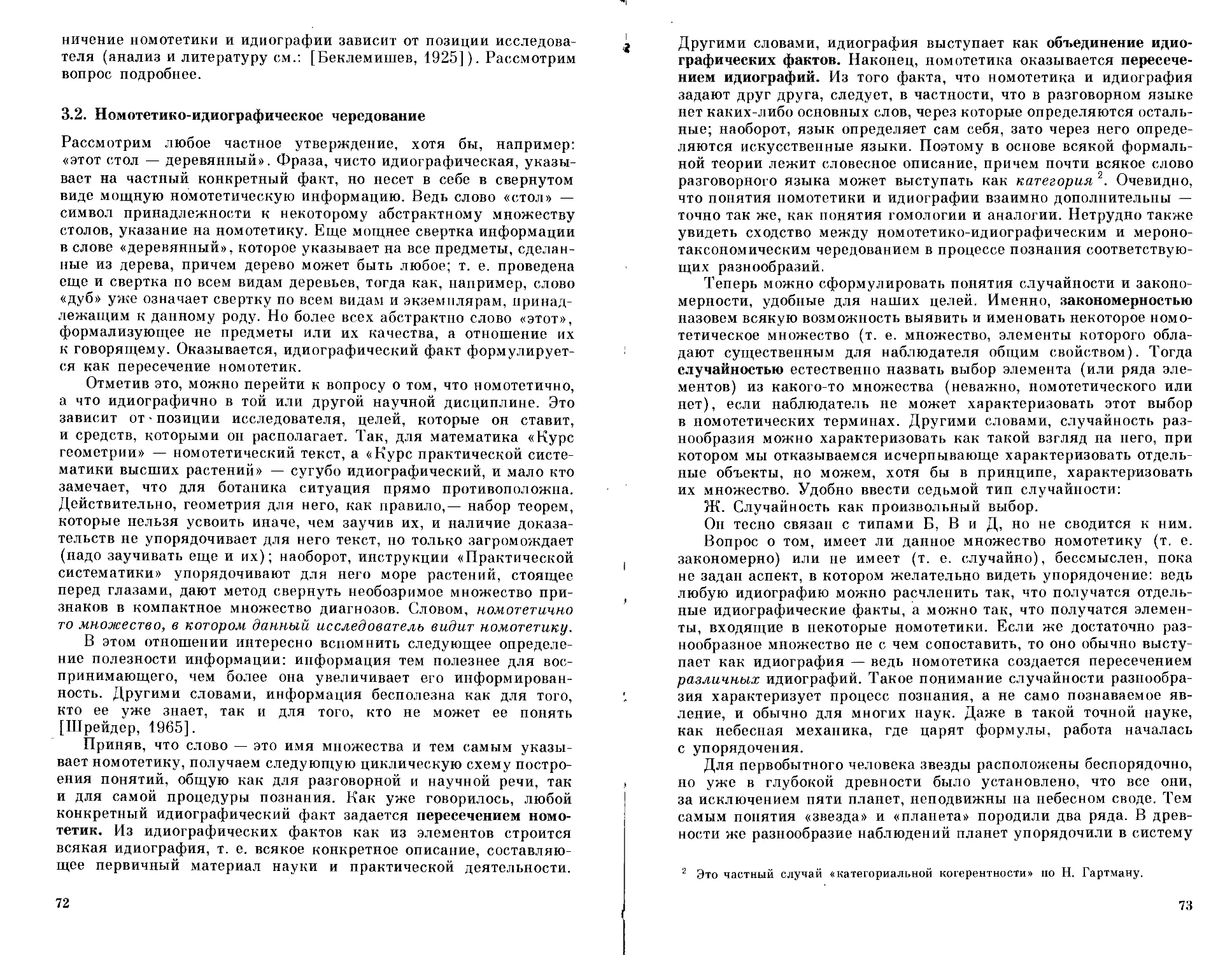

гической) лежит через историко-методологический анализ проб-

лемы разнообразия. В качестве исходной для современной диа-

тропики мне представляется работа Мейена [Меуеп, 1973], отчасти

кратко пересказанная по-русски [Мейен, 1974]. Ясно проведенная

3

им мысль о наличии у формы и структуры своих закономерностей,

не сводимых к функции, сближает его направление исследований

со структурализмом, который в гуманитарных науках разраба-

тывался тогда уже полвека, а недавно прокламирован и в биоло-

гии группой «биоструктуралистов», которую основал в Осаке зо-

олог Атухиро Сибатани [Sibatani, 1986]. В отношении биологи-

ческого эволюционизма главная задача виделась мне, до бесед с

Мейеном, в выявлении верного соотношения между выводами ос-

новных школ — ламаркизма, дарвинизма и номогенеза; Мейен же

показал, что прежние школы изучали не столько эволюцию (исто-

рический процесс), сколько наличное разнообразие, лишь снабжая

свои умозрительные эволюционные схемы подходящими примера-

ми из палеонтологии. Сам же он строил эволюционные модели

(в геологии и биологии) как механизмы преобразования конкрет-

ных разнообразий в историческом времени, используя весь корпус

известных ему данных по ископаемым организмам (растениям),

а не подбирая примеры для иллюстрации априорных схем.

Феномен разнообразия, как и феномен эволюции, не знает дис-

циплинарных границ, поэтому в книге пришлось коснуться многих

предметов. Это потребовало консультаций с людьми разных про-

фессий и взглядов, которым я выражаю искреннюю благодарность.

Имена их приведены в соответствующих местах книги. Особо хочу

отметить большую пользу от бесед на общенаучные темы с физио-

логами И. А. Аршавским, А. В. Григорьевой и Б. П. Ушаковым,

генетиками В. И. Корогодиным и Л. И. Корочкиным, микробиоло-

гами Г. А. Заварзиным и Н. П. Кирилловой, зоологами Н. И. Аб-

рамсон и А. С. Раутианом, эмбриологами Л. В. Белоусовым и

Е. Ш. Ярмолинской, теоретиками широкого профиля Г. Г. Мален-

ковым и С. В. Чебановым, системологом Б. И. Кудриным, истори-

ками В. В. Бабковым и М. X. Реммель. Однако консультации, из-

бавив от явных конкретных ошибок, не могли гарантировать меня

от других существенных промахов, поскольку наивно полагать,

что всякий станет, отвечая на мой вопрос, вникать во все тонкости

проблематики, занимающей не его, а меня. Поэтому я старался

свести материал наук, с которыми менее знаком, к минимуму и

нигде не подавать свои выводы в качестве общепринятых. Многих

интереснейших вопросов, например вопроса об иммунологическом

разнообразии, я решил пока не касаться вовсе, кроме тех мест,

где без них изложение теряет цельность.

Анализ разнообразия невозможен без математики, но горький

опыт предшественников заставляет отказаться от обычных прие-

мов обращения с нею. Достаточно вспомнить блестящие работы

В. Вольтерры и Р. Фишера по математике популяций (1920-е гг.):

хотя эти математики ясно писали о чисто модельном характере

своих построений, годных лишь в качестве частных аргументов

в пользу тех или иных принципиальных возможностей, однако

биологи восприняли эти работы в основном как главное и надеж-

ное обоснование вполне конкретных биологических концепций.

В результате прекрасное начинание принесло биологии, пожалуй,

4

больше вреда, чем пользы. Поэтому я старался уделять главное

внимание смыслу исходных понятий и конечных результатов, что-

бы читатель мог сам оценить тот круг явлений, к которым могут

быть приложены приводимые мною теоремы и формулы.

Хотя в книге использованы соответствующие выводы многих ав-

торов, но почти все они касаются проблемы разнообразия лишь

косвенно. Большую роль здесь сыграл для меня семинар «Исследо-

вание форм органического разнообразия», работавший в Москов-

ском обществе испытателей природы (МОИП) в 1978—1982 гг.,

где в дискуссиях по моим докладам был впервые несколько про-

яснен статус диатропики. Предлагаемая книга в основном является

результатом 12-летнего труда в этом направлении. Хотя она в зна-

чительной мере основана на моих опубликованных статьях, однако

при ее написании остро встал вопрос о стиле изложения, поскольку

статьи были адресованы разным кругам специалистов, тогда как

книга предполагается доступной читателю как целое. Пришлось

облегчить стиль изложения настолько, насколько это вообще

возможно в научной монографии, заменяя громоздкий специаль-

ный материал всюду, где это возможно, простыми объяснениями

и ссылками на подходящие руководства и обзоры. Ввиду этого спи-

сок литературы (по необходимости краткий) содержит прежде

всего работы, по которым можно найти остальную литературу.

Для краткости опущены многочисленные ссылки на справочную

литературу (за исключением сведений из редких изданий). Недо-

статок места заставил также отказаться от изложения полемиче-

ского материала, который всюду, где это не мешает пониманию

сути дела, заменен ссылками на соответствующую литературу,

прежде всего обзорную.

Как я стараюсь показать в книге, диатропика имеет собствен-

ную исследовательскую программу и ставит целью не конкурен-

цию с другими теориями на ниве объяснения фактов, а подготовку

будущих практических рекомендаций. Создание теории эволю-

ции — дело будущего, возможный результат работы многих лиц, но

уже в этой книге можно кое-что сказать о том, чего стоит ждать

от нее, а чего — нет.

Хочу поблагодарить тех, кто помог мне при подготовке руко-

писи к публикации: мою жену Н. П. Кириллову, методологов

А. А. Печенкина, В. А. Чудинова и В. А. Шукова, а также директо-

ра Института истории естествознания и техники Н. Д. Устинова и

сотрудников В. Г. Арутюнян, Т. М. Гаврилову и В. С. Кухарчука,

много сделавших, чтобы данный труд увидел свет. Наконец, пони-

мая, что книга является эскизом чего-то будущего, буду рад лю-

бым замечаниям — особенно в отношении изложения работ Мейе-

на, которое я вряд ли всюду смог дать вполне адекватно мыслям их

автора.

Часть I. УПОРЯДОЧЕННОСТЬ РАЗНООБРАЗИЯ

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Феномен разнообразия

Вряд ли найдется явление, которое было бы так же хорошо из-

вестно и так же плохо понимаемо, как разнообразие. Все мы знаем,

что нет двух одинаковых людей, что «о вкусах не спорят», что хо-

рош тот учитель, который ориентируется не на «среднего ученика»,

а на каждого в отдельности, что нельзя «покупать кота в мешке»,

а следует проверять именно покупаемый экземпляр — знаем, но

редко делаем должные выводы. Наоборот, часто утверждаем неле-

пости. Например, говорим собственным детям (отнюдь не желая их

обманывать): «все другие умеют, почему же ты...», словно не

знаем, что одни умеют, а другие — нет. По-видимому, человек не

может принять решение, не упрощая ситуацию, вот он и стре-

мится обойти разнообразие. Однако обойденные проблемы не

исчезают, а лишь накапливаются, и настает момент, когда не

замечать их больше нельзя.

Под разнообразием того или иного множества будем понимать

совокупность отношений различия и сходства между элементами

этого множества. Множество же, образующее некоторую целост-

ность, называют системой. Отношения между элементами, обес-

печивающие целостность, называют системообразующими, а от-

ношения различия и сходства мы назовем диатропическими *.

Эти два типа отношений во многом пересекаются, но друг друга

не покрывают. Так, множество зеленых предметов не образует

системы, однако о его разнообразии можно говорить содержа-

тельно — например, сопоставить зеленым растениям зеленых на-

секомых и задать вопрос о приспособительности окраски. Осветим

кратко разные взгляды ученых на разнообразие, отсылая читателя

к работам [Мейен и др.. 1977; Чайковский, 1985, 19876, 19886, в,

19896; Система..., 1988] за соответствующими ссылками.

Простейшим способом отразить (а вернее, обойти) разнообразие

всегда было усреднение. Мы привыкли усреднять все, будто нас

окружают не реальные объекты, а средние величины. Часто гово-

рят, например, что «программа рассчитана на среднего ученика»,

хотя лучше бы сказать наоборот: «средний ученик» придуман для

составления программы (которая получается при этом прими-

тивна для одних, непосильна для других, зато почти всем скучна).

Другой способ обойти разнообразие предложен физикой: раз-

* Здесь и далее полужирным шрифтом выделены понятия, вводимые автором.

6

нообразие попросту выносится за рамки анализа как нечто случай-

ное, в лучшем случае второстепенное. Вот как писал об этом один

из ведущих физиков: «Мир'очень сложен, и человеческий разум

явно не в состоянии полностью постичь его. Именно поэтому че-

ловек придумал искусственный прием — в сложной природе мира

винить то, что принято называть случайным,— и таким образом

смог выделить область, которую можно описать с помощью прос-

тых закономерностей. Сложности получили название начальных

условий, а то, что абстрагировано от случайного,— законов при-

роды. Каким бы искусственным ни казалось подобное разбиение,.,

но лежащая в основе такого разбиения абстракция... позволила

создать естественные науки» [Вигнер, 1971. С. 9].

Оба приема сходны тем, что вместо самого разнообразия рас-

сматривают соотнесенную с ним норму. Только в первом случае ее

понимают как среднее, а во втором — как общее. Естественно, что

в обоих случаях индивидуальное отклонение от нормы рассмат-

ривается как случайное и тем самым обычно как маловажное.

О норме речь пойдет в главе 5.

Третий прием, наоборот, выводит случайность на первый план

и состоит в утверждении, что разнообразие в основном хаотично и

о нем нечего сказать, если не описывать по очереди свойства каж-

дого элемента множества. Так, в 1968 г. генетик Ф. Леритье увидел

в природе «довольно-таки хаотическое обилие видов животных и

растений». В главе 2 мы покажем, что это расхожее мнение просто

неверно, а сейчас напомним ту мысль Вильгельма Оствальда, хими-

ка и натурфилософа, что «разнообразие представляется нам бес-

порядочным» лишь постольку, поскольку нам «нет дела др дей-

ствовавших здесь законов» [Оствальд, 1903. С. 72].

Четвертый прием, казалось бы, противоложен третьему в том

отношении, что приписывает разнообразию полную упорядочен-

ность,— каждый элемент занимает определенное место в системе.

Таким предстает разнообразие химических элементов согласно

периодическому закону, и таким же декларировано разнообразие

организмов в адаптационных учениях — ламаркизме, жоффруизме

и особенно в дарвинизме. Эти учения утверждают, что каждое

наследуемое свойство организма является приспособлением к опре-

деленным качествам среды; но упорядоченность при таком взгляде

на организмы ничем не отличаются от неупорядоченности по Ле-

ритье, так как место каждого элемента в системе приходится

задавать перечислением, а не общим правилом.

Согласно пятому взгляду, свойства разнообразия определяются

тем, что они необходимы для существования своего множества.

В космологии такой взгляд именуется антропным принципом

[см.: Балашов, 1988], а в биологии его разделяют дарвинисты.

Ошибка здесь в том, что наблюдаемый феномен просто отождест-

вляется с его причиной.

В предлагаемой книге развивается совсем иной взгляд, а имен-

но — что разнообразие имеет свои собственные законы, достаточно

общие и существенные, но не формальные и не строго однознач-

7

ные. Разнообразие — не хаос, но и не космос: несмотря на общую

упорядоченность, фундаментальную роль в нем обычно играет

случайность. Она — как бы цемент, скрепляющий здание, как

материальных объектов, так и представлений о них (см. главы 3,

4). Эти общие положения иллюстрируются в книге в основном

биологическими примерами.

Вся наша жизнь требует разнообразия. Если бы оно вдруг исчез-

ло, жизнь потеряла бы все ориентиры, а, может быть, стала

бы вообще невозможной. Представьте себе, чем бы были без разно-

образия такие занятия, как, например, селекция новых пород,

искусство, спорт или суд? Кому кого судить, когда все одинаковы?

Но феномен разнообразия всеобщ, и, как указывает системолог

Ю. А. Урманцев, между любыми двумя системами существует как

некоторое сходство (именуемое в теории систем изоморфизмом),

так и некоторое различие — полиморфизм (если только системы

неквантовые). Есть общие свойства разнообразий, не зависящие

от природы элементов, образующих данные множества. Прежде

всего это — параллелизм, т. е. тенденция к сходству, обнаружи-

ваемая между рядами объектов.

Подробно понятием «ряд», исходным для диатропики, мы зай-

мемся в 2.4, а сейчас отметим, что диатропика оперирует им так же,

как опытные и наблюдательные науки — понятием факта. И так же

как факт не имеет смысла вне объясняющей схемы, так и ряд бес-

смыслен для диатропики без сопоставления с другим рядом, зато

ряды для сопоставления могут быть взяты из самых далеких обла-

стей знания. Диатропика оперирует не отдельными фактами, а их

рядами, сопоставление которых — ее элементарная операция.

Само слово «ряд» неудачно, поскольку ассоциируется с построе-

нием объектов в одну линию, каковой может и не быть, но слово

уже прижилось (в основном благодаря «гомологическим рядам»

Н. И. Вавилова), и менять его поздно. Заметим, что ряд может не

обладать никакой целостностью и потому не быть системой.

Он — элементарная упорядоченность (организованность) изу-

чаемого множества.

Образно говоря, диатропика занимается теми различиями меж-

ду сходным и теми сходствами между различным, на которые до

сих пор обращали мало внимания. Поэтому тот тип рядов, который

наиболее очевиден и известен как периодичность свойств, нас будет

интересовать лишь в порядке сравнения. (Кроме периодической

системы элементов существуют периодические таблицы элементар-

ных частиц, метаболических путей и т. п.). Нас в большей мере бу-

дут интересовать параллелизмы, но не настолько полные, чтобы

создавать периодические таблицы,— именно на таких параллелиз-

мах строятся многие науки, в частности биологическая система-

тика («... Имеется проникающая всю систематику повторяемость

сходных форм» [Любищев, 1968, с. 24]), хотя роль параллелизмов

не всегда осознается явным образом. В качестве других примеров

параллелизмов укажем на типологическое сходство генетически

далеких языков (этот пример подсказал мне Г. Г. Маленков);

8

описание одним и тем же математическим аппаратом феноменов

разной природы (например, механические, электрические и кон-

центрационные колебания); «сравнительный метод» — познание

эволюции какого-либо класса объектов с помощью анализа налич-

ного разнообразия объектов этого класса. Уже из этих примеров

видно, что должны существовать некоторые общие закономер-

ности организации разнообразий. Каковы они?

1.2. Проблема разнообразия. Познавательные модели

О разнообразии думали всегда, и от древности до нас дошли соот-

ветствующие афоризмы: «о вкусах не спорят», «каждому свое»,

«мы судим о себе по помыслам, а о других по действиям», «разно-

образие радует» (varietas delectat). Дошли и важные обобщения.

Так, с Востока в Грецию пришла идея видеть во всяком разнообра-

зии комбинацию небольшого числа первичных сущностей («сти-

хий»). Под влиянием Востока находился и Пифагор, около 530 г.

до н. э. выступивший с мистико-числовым пониманием природы.

Основу миропорядка у него составила гармония чисел: Единица

(монада) символизировала общность и целостность, Двоица

(диада) — расчленимость и изменчивость, Троица (триада) —

все имеющее начало, середину и конец, Четверица (священная

тетрактида) — гармонию, как музыкальную, так и космическую.

(Анализ см. [Гайденко, 1980, гл. 1]). Пифагорейцы, а за ними

и другие, признавали 4 стихии — огонь, воздух, воду и землю, трак-

туя их через пару оппозиций, например: теплое — холодное,

легкое — тяжелое. Эмпедокл (V в. до н. э.), хотя и считал эту чет-

верку основой «всех вещей», рассматривал еще и другую оппози-

цию: любовь — ненависть. Такая дихотомичность познания стала

обычной, и Аристотель в «Метафизике» приводил, ссылаясь на

пифагорейцев, уже 10 оппозиций, служивших для ориентации

в конкретных разнообразиях.

У Гиппократа (ок. 400 г. до н. э.) темпераменты и здоровье

людей рассматривались как следствие соотношения «четырех

соков». Это воззрение продержалось 2 тыс. лет и повлияло на вы-

работку представлений о гормонах. В Гиппократовом сборнике

сходство и различие между родителями и детьми приписано сме-

шению мужского и женского «семени» в разных пропорциях, при-

чем «семя» образуется путем сбора частиц ото всех органов тела.

Натурфилософ и знаток античности В. П. Карпов, видя здесь сход-

ство с генетикой (частицы — гены, смешение — рекомбинация),

восклицал даже: «Факты гибнут, теории остаются» [Гиппократ,

1936, с. 257]. В справедливости этого парадокса мы не раз убе-

димся, только надо уточнить, что, согласно нынешней термино-

логии [Холтон, 1981], сохраняются не сами теории, а их темы.

Такова, например, тема рождения разнообразия из однообразия,

одинаково трактуемая и в древнейших космогониях (разделение

первородного хаоса на основные стихии), и в новейшей теории

Большого взрыва (разделение вещества и энергии и появление

9

различных элементарных частиц по мере охлаждения Вселенной,

вначале однородной [Девис, 1985]).

Кроме идеи попарных оппозиций, в древности при познании

разнообразия использовалась и идея ряда. Так, в восточных систе-

мах нередко присутствовал пятый первоэлемент — эфир, отчего

вся пятерка выступала как ряд. Платон (начало IV в. до н. э.) тоже

признавал пять первоэлементов (по числу правильных много-

гранников), и именно он дал им название «стихии» (от греческого

стойхос — ряд). Латинское слово «элемент» тоже означает ряд —

его считают производным от ряда букв I, т, п. Кстати, аналогия

с буквами проводилась в древности далеко: разнообразие свойств

материи некоторые мыслители объясняли сочетанием элементов

так же, как разнообразие слов — сочетанием букв. Мы тоже будем

пользоваться подобными аналогиями, поскольку языковые при-

меры иногда проще биологических, а законы разнообразия доста-

точно общи.

Понимание разнообразия через комбинацию (членов ряда или

членов оппозиции) имело далекие последствия. Оно дало импульс

к развитию, с одной стороны, атомизма, с другой — формальной

логики. Анализ оппозиций лег в основу классификаций Нового

времени, а венцом этой традиции явился дарвинизм, противопоста-

вивший свойства, полезные для выживания, всем прочим и декла-

рировавший эволюционный процесс как накопление полезных

свойств.

Познание разнообразия в античности опиралось не только на

комбинаторику, но и на метод группировки сходных объектов.

Аристотель, к примеру, собрал в группы известные ему 500 видов

животных, основав таким образом систематику. Он же, выявив

то общее, что нашлось в каждой группе, основал морфологию (хотя

сам этот термин придумал только И.-В. Гете).

Грубо говоря, систематикой называют науку о различиях орга-

низмов, а морфологией — о сходствах, тогда как диатропика долж-

на включать их синтез (см. главу 2). Более двух тысяч лет биоло-

гия была по преимуществу наукой о сходствах и различиях орга-

низмов, но последние сто лет систематику и морфологию считают

как бы второсортным знанием. Вместо пары сходство—различие

стала доминировать пара структура —функция, и интерес к раз-

нообразию надолго угас. Лишь сейчас он вновь пробуждается, по-

скольку угрожающе убывает разнообразие организмов, а в крити-

ческие моменты всегда полезно вспомнить, что же о данной теме

говорили в прошлом.

Еще у орфиков * Зевс, творя мир, восклицал: «Как мне сделать,

чтобы все вещи были едины и раздельны?» Платон полагал, разви-

вая идеи орфиков и пифагорейцев, что все виды произошли от лю-

дей путем деградации, так что от самых достойных произошли

другие люди, от менее достойных — звери и так далее, вплоть до

растений. Эта мысль, изложенная им в диалоге «Тимей», носила

этический характер и в таком смысле логична, как логично и

* Орфизм — религиозное течение в Греции, возникшее в VI в. до н. э.

10

построение Аристотеля, фактически расположившего животных в

ряд от зверей до губок. Однако только идеи линейного ряда недоста-

точно для упорядочения разнообразия, и у Платона мы видим еще

идею рода. Род (genns) означал у него группу объектов, обладаю-

щих некоторой общей сущностью, и определить род объекта зна-

чило познать его сущность (например, для Аристотеля все птицы

были одним родом). Но сами роды тоже нуждались в упорядочении,

и здесь мы находим у Платона идею параллели между микрокосмом

и макрокосмом (строением организма и строением природы).

Бог создал, согласно Платону, мир по образу такого живого сущест-

ва, «которое объемлет все остальное живое по особям и родам как

свои части» (см.: [Эгертон, 1978]).

Здесь воображаемое существо объединяет в себе роды, т. е.

реализует высшую сущность. Гораздо прозаичнее аналогичное

объединение сделано у Аристотеля: низшие роды объединены в

высший род, например ящеры, змеи, черепахи и крокодилы (четы-

ре низших рода) объединены у него в род, ныне именуемый реп-

тилиями [Аристотель, 1937, с. 213]. Объединение групп в группы

более высокого ранга ныне обозначается термином иерархия

(см. 1.3).

Итак, мы имеем три типа упорядочения — линейный, парал-

лельный, иерархический. Этой тройки достаточно, чтобы сформу-

лировать проблему разнообразия', в чем причина сходств'и разли-

чий между объектами и как их естественно упорядочивать?

Для нынешнего биолога обычен такой ответ: разнообразие орга-

низмов в точности соответствует разнообразию их экологических

ниш, т. е. условий существования. Генетик А. Мюнтцинг в 1961 г.

писал: «Если бы среда повсюду была совершенно одинаковой, то

Земля, вероятно, была бы населена одним-единственным видом

живых организмов». Хочется спросить беспечного автора: чем бы

этот вид питался и кто бы разлагал его отходы?

Еще удивительнее, что уверенность в экологической обуслов-

ленности разнообразия мирно уживается в систематике с почти

полным отрицанием всякой экологии при конкретном упорядоче-

нии организмов: принято считать, что «естественная система»

должна отражать историю происхождения организмов, и только.

Разумеется, наука систематики состоит при этом, в основном,

из нескончаемых споров и перегруппировок.

Идея «единого и раздельного», как и идея макрокосма-

микрокосма, развивалась и в эпоху Возрождения. Джордано Бруно

в 1584 г. писал: «...Всякая возможность и действительность, кото-

рая в начале как бы свернута, объединена и едина, в других ве-

1цах развернута, рассеяна и умножена», а «вселенная есть все то,

чем она может быть, сообразно развернутому, рассеянному и разли-

ченному способу» [Бруно, 1949, с. 242 — 243]. Через 125 лет Лейб-

ниц развил Пифагора. Платона и Бруно: «...Каждая монада не-

обходимо должна быть отлична от другой. Ибо никогда не бывает

в природе двух существ, которые были бы совершенно одно как

другое», но «это многоразличие должно обнимать многое в еди-

11

ном и простом». Поэтому «всякую часть материи можно предста-

вить наподобие сада, полного растений, и пруда, полного рыб. Но

каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля

его соков есть опять такой же сад и пруд» [Лейбниц, 1982, с. 414,

425]. Здесть мы подошли к нашему главному пункту, к диатропи-

ческой познавательной модели.

Понятие познавательной модели введено А. П. Огурцовым

в 1980 г. для обозначения приема организации и истолкования

конкретного материала учеными разных специальностей, но сход-

ного миропонимания (подробнее см. [Чайковский, 19886]). Для

науки Нового времени наиболее характерны пять таких моделей:

1) схоластическая (трактующая природу как текст, как шифр),

2) механическая (природа как машина, как часы), 3) статисти-

ческая (природа как баланс средних величин), 4) системная

(природа как организм) и 5) диатропическая (природа как сад,

как ярмарка). В разные эпохи господствуют разные познаватель-

ные модели, но все они присутствуют в науке почти всегда.

Схоластическая модель господствовала в средние века и в эпоху

Возрождения, одним из последних ее защищал в XVII в. Галилей,

выразив свой пифагорейский идеал тезисом о «двух священных

книгах», одна из которых — Откровение, а другая — книга при-

роды (см.: [Ахутин, 1988]). Уйдя на периферию науки, модель

вернулась, вновь оказалась господствующей в одной из современ-

ных дисциплин — в генетике, и физик Джон Бернал в 1967 г. пи-

сал: «Жизнь перестает быть таинством и практически становится

чем-то вроде головоломки, некоей тайнописью, шифр которой

можно разгадать» (анализ см.: [Мейен и др., 1977]).

Понимание мира как механизма пришло в XVII в. с Декартом

и Ньютоном и завершилось в мировоззрении, именуемом «Лапла-

сов детерминизм». Однако хотя в начале XIX в. современники

Лапласа и полагали доказанным, что мир есть механизм, в это

время, как мы теперь знаем, мир уже завоевывала другая мо-

дель — статистическая. Родилась она еще в XV в., вместе с идеей

бухгалтерского баланса, но долгое время лишь обслуживала меха-

ническую модель, породив идею законов сохранения в физике,

торгового баланса — в экономике, баланса природы — в биологии,

равновесия властей — в политологии и т. д. Ее самодовлеющий

характер стал выясняться в середине XIX в., когда баланс стали

явно трактовать как результат игры разнородных случайностей,

когда в 1859 г. одновременно выступили Чарлз Дарвин со стати-

стическим пониманием микроэволюции и Джеймс Клерк Макс-

велл со статистической теорией газов [Чайковский, 1983, 1990],

В начале XX в. говорили уже о «новом статистическом мировоз-

зрении», и в качестве курьеза можно напомнить попытку тракто-

вать даже принцип наименьшего действия в механике как ста-

тистическую процедуру отбора данного движения среди малых

вибраций [Богданов, 1913, с. 56].

В настоящее время сложилось понимание того факта, что

принцип наименьшего действия — феномен системный (см.:

12

[Чайковский, 19886]). Понимание общности системных феноме-

нов, идущее от А. А. Богданова [1913], привело к возрождению

прежних трактовок мира как организма (например, у Дж. Лавлока

и Э. Янча). Это понимание становится популярным в связи

с глобальноэкологической ориентацией нынешней науки (см.:

[О современном статусе..., 1986]). Можно уверенно сказать, что

наука переориентируется с механико-статистического понимания

мира на системное.

Что касается пятой, диатропической, модели, то она еще не

осознана научным сообществом, хотя отдельных высказываний,

подобных высказыванию Лейбница о саде и пруде, в литературе

встречается немало. Поскольку прокламированный Лейбницем

поиск «единого во многом» до сих пор не реализован, поскольку

до сих пор «познание жизни ,,спотыкается” о противоречие еди-

ного и многообразного» [Карпинская, 1984, с. 80], поскольку со-

кращение разнообразия начинает осознаваться как трагедия,—

постольку за пятой моделью мне видится большое будущее. Если

Галилей и Кеплер видели мир как книгу, Ньютон и Лаплас — как

часы, Дарвин и Максвелл — как баланс случайностей, а Вернад-

ский и Янч — как организм, то ученые XXI в., возможно, захотят

представить его себе как сад, вслед за Лейбницем, который опери-

ровал свободно едва ли не всеми пятью моделями. Именно во

взаимосвязи моделей, а не в замене одной на другую, видится мне

понимание природы.

Наоборот, во всякой смене моделей содержится определенный

просчет.

Поскольку каждая хронологически следующая модель не

только вносит в мировоззрение ученых нечто новое, но и отри-

цает что-то, признанное моделью, господствовавшей до нее, то она

неизбежно выступает в качестве отрицания отрицания каких-то

положений той модели, которая господствовала прежде, чем сей-

час отрицаемая модель. Поэтому при смене моделей происходит

возвращение (на более высоком научном основании) в науку не-

которых тем, казалось бы навсегда из нее ушедших (диалекти-

ческая спираль познания).

Третья модель, будучи отрицанием отрицания первой, за-

имствовала у нее расчленяющий характер познания, основанный

на символах (буквах, словах, признаках); а четвертая, явившись

отрицанием отрицания второй, заимствует у нее функционализм:

пытается всякий объект понять утилитарно — как необходимый

для работы чего-то целого. Это — шаг вперед по сравнению с преж-

ним делением объектов на полезные и вредные, но все-таки поиск

утилитарного понимания вряд ли всюду оправдан. Мы теперь со-

гласны признать, например, что мухи не только досаждают нам,

но и нужны природе; даже — что нужны ей разнообразные мухи.

Однако мы ничего не можем сказать о том, зачем мухи столь разно-

образны, зачем одних только дрозофил — свыше тысячи видов.

По-видимому, разнообразие нельзя понять целиком, если быть

в плену прежних моделей, способных лишь фиксировать проблему

13

разнообразия, но не решать ее. Диатропическая познавательная

модель — отрицание отрицания статистической; обеим свойствен-

но внимание к рядам, демонстрирующим какие-то однородности.

Только если статистическая модель видела всюду баланс и усред-

нение, то диатропической ближе сопоставление и обобщение, т. е.

выявление свойств, общих элементам множества. Единство разно-

образия может быть не только утилитарным, но и, например,

эстетическим. Для обоснования этого надо вернуться назад, к пер-

вой модели.

Первым четырем моделям приблизительно соответствуют че-

тыре типа причин, перечисленные у Аристотеля *, поскольку со-

ответствие природы тексту устанавливается формально, поскольку

толчок предшествует движению, а баланс сил сопутствует ему

и поскольку всякая система мыслится как целесообразная. На-

оборот, пятая модель стоит особняком, ибо в ней преобладают со-

поставления и заключения по аналогии. Здесь следует вспомнить

пятый тип причины, который ввел философ и богослов Франсиско

Суарес [Suarez, 1600, с. 616], основатель «второй схоластики»,—

уподобляющую причину, causa exemplaris (лат. exemplaris — по-

добный, служащий образцом). Этот тип у Суареса отличен от

формальной причины тем, что предполагает сознательное уподоб-

ление. Он был забыт, когда заглох интерес к схоластическим по-

строениям вообще и к построениям «по образу и подобию» в осо-

бенности, но без него аналогия как побудительная причина выпа-

дает из схемы причинно-следственных объяснений. Запишем,

в какой модели какая причина преобладает:

в схоластической — формальная (cansa formalis)

в механической — действующая (cansa efficiens)

в статистической — материальная (causa nialeiialis) **

в системной — конечная (causa finalis)

в диатропической — уподобляющая (causa exemplaris).

Теперь легко сформулировать связь первой и пятой моделей:

диатропическое обобщение ближе к формальному соответствию

схоластов, чем к материальному уравновешиванию или усредне-

нию статистиков (второй виток спирали познания). Зато третья

и пятая близки в том плане, что в обеих существенно выявление

тенденций.

* Когда, например, биллиардный шар катится в лузу, то формальной причиной

движения являются законы механики, действующей — удар кия, материаль-

ной — плоскость стола, а конечной — замысел игрока. Действующая причина

предшествует своему следствию, конечная проявляется в результате действия,

хотя существует до него, а остальные причины существуют во времени парал-

лельно со своими следствиями [Любищев, 1982, с. 151].

** Точнее, эта причина преобладает в описательной статистической модели, где

модельными объектами служат весы и бухгалтерский баланс. В более развитой

математической статистической модели (где модельный объект — игральные ко-

сти) приходится, кроме причинной связи, говорить еще и о случайной связи,

которую прежде иногда именовали случайностной причиной - causa occasionalis.

О ней см. у Лейбница [1982].

14

В рамках проблемы разнообразия организмов можно спросить

о причине несоответствия разнообразя видов и разнообразия усло-

вий жизни. Почему «простая функция может выполняться чрезвы-

чайно разнообразными органами, а на один и тот же тип органов

могут быть возложены самые разнообразные функции»? [Мейен

и др., 1977, с. 119]. В сущности, с довольно близкого вопроса на-

чал эволюционные размышления молодой Дарвин. В колледже он

воспринял тогдашнее естественнобогословское решение проблемы

разнообразия (каждый вид сотворен для своей среды) как прием-

лемое, но вот, путешествуя, обнаруживал массу противоречий:

вид мог встречаться вдоль тысячи миль побережья, но отсутство-

вать на соседнем острове: соседние виды могли сильно разли-

чаться. Понемногу Дарвин стал объяснять разнообразие видов не

отдельными творениями, а медленной эволюцией и расселением.

При этом статистическая модель (уже достаточно обычная тогда

в описательных науках) побудила его рассматривать организм

как набор признаков. Затем Дарвин «принял молчаливое допуще-

ние. что каждая деталь структуры, за исключением рудиментар-

ных, служит какой-то специальной, хотя еще и невыясненной

цели», в чем ему содействовали «труды Уильяма Пэйли по ес-

тественному богословию» [Малкей, 1983, с. 180]. Желание разло-

жить целостность на признаки привело его и его современников

к пониманию всякой системы как итога баланса противоборству-

ющих сил. Ко дню публикации «Происхождения видов» такое по-

нимание системы было в Англии достаточно популярно. Так, фи-

лософ и сподвижник Дарвина Герберт Спенсер видел мозг как

«усредняющий интересы жизни — физические, интеллектуаль-

ные, моральные, социальные», а парламент — как «усредняющий

интересы различных классов общества...» [Spencer, 1860, с. 118].

Для этого мыслителя «форма каждого вида организмов — резуль-

тат усредненной игры внешних сил, действовавших в течение его

эволюции как вида...» [там же, с. 96].

Позже Спенсер, отметив «недостаточность отбора» (нехватку

движущего фактора в схеме Дарвина), выделил пару тенденций,

общую для всей природы (дифференциацию — переход из одно-

родного состояния в неоднородное и интеграцию — соединение

объектов в системы), и охарактеризовал жизнь как прогрессивное

приспособление внутренних отношений к внешним потребностям

[Спенсер, 1870]. Таким образом, разнообразие у Спенсера —

результат дифференциации, интеграции и приспособления (а не

одного приспособления, как принято в дарвинизме). Это было

хотя и большим шагом вперед, тем не менее не было решением

проблемы: по Спенсеру, развитие возможно лишь к состоянию

равновесия внутреннего и внешнего (анализ см.: [Виндельбанд,

1913, с. 373]) — таков дефект, неизбежный для любой статисти-

ческой модели. Для анализа процессов саморазвития она не

годится.

Если английский философ понимал разнообразие через его

становление, через историю, то Оствальд трактовал его чисто ста-

15

тически, как имманентное свойство материи. Цель Оствальда

была далека от проблемы разнообразия, как мы ее сформулиро-

вали выше,— он даже не дал разнообразию отдельного названия,

воспользовавшись одним и тем же словом Mannigfaltigkeit как

для обозначения разнообразия (свойства множества), так и самого

этого множества (которое русская переводчица Оствальда обо-

значала отдельным термином «многообразие» [Оствальд. 1903]).

Цель Оствальда заключалась в построении энергетического пони-

мания природы, где энергией назывался инвариант любых пре-

образований материи, т. е. строилась чисто статистическая (балан-

совая) модель, что было ошибкой, поскольку разнообразие инва-

риантом не является [Чайковский, 1985, с. 164]. Однако именно

Оствальд понял, что описываемый объект надо сначала отнести

к какому-то типу упорядочения (Ordnungstypus), который он на-

звал рядом (Reihe) [Ostwald, 1902, с. 137], а затем уже проводить

измерения и сравнения.

Если бы наука пошла тогда за Оствальдом, это позволило бы

избежать обычной ошибки one рационалистов и инструмента-

листов — определять объекты чисто функционально и исследовать

их чисто измерительными средствами, не задумываясь об их сход-

ствах и различиях с другими объектами.

Оствальд напомнил, что Аристотель «признавал в каждой вещи

нечто неизменное, названное им субстанцией, и, кроме того, раз-

ного рода переменное, которому подходило имя акциденции»

(т. е. случайного, несущественного), и сделал в связи с этим

очень важное замечание: при образовании общих понятий «надо

выявлять инвариантную часть или сторону, причем восприятие

зависит от того, с какой стороны мы рассматриваем объект»

[там же, с. 146]. Здесь Оствальд близко подошел к понятиям ради-

кала по Вавилову и дополнительности по Бору (см. гл. 2), но ре-

шительного шага не сделал, а наоборот, заявил, что энергия яв-

ляется одновременно и высшей субстанцией, и акциденцией.

Однако постоянное и переменное не следует обозначать единым

термином; то, что может изменяться без изменения энергии, я бы

назвал (именно в терминах Оствальда) разнообразием, только

вместо его двусмысленного Mannigfaltigkeit здесь лучше подошло

бы Verschiedenartigkeit или Verschiedenheit.

Оствальд выразил надежду, что разнообразие явлений жиз-

ни «не содержит ничего не выразимого энергетически» [там же,

с. 317], а затем уверенно заявил, что «чрезвычайно разнообраз-

ные внешние формы организмов могут быть объяснены физико-

химически, как форма кристаллов нашатыря определяется внеш-

ними добавками» [там же, с. 346—347]. В сущности, такая пози-

ция оставалась типичной в течение последующих 80 лет, но разве

разнообразие, например, морозных узоров на стекле (излюбленный

пример А. А. Любищева) определяется добавками? А ведь узоры

тоже допускают классификацию. Разве добавками определяются

цветные узоры на крыльях бабочек, узоры, которые «не вписыва-

ются в систему чешуек и жилок, а ведут себя, как рисунок на набив-

16

ном ситце»? [Мейен и др., 1977, с. 117]. По-моему, лучше бы

сказать, что закономерности окраски и внешней формы организ-

мов — акциденции той субстанции, которая задается эко-физио-

логйческими закономерностями.

В общем, вводя новое фундаментальное понятие, важно соблю-

сти такт и не пытаться подвести под него все — иначе оно утеряет

смысл, как случилось с «энергией» Оствальда, «естественным

отбором» Дарвина и многими другими. Чтобы с разнообразием

не случилось то же, надо помнить, что диатропика — лишь аспект

рассмотрения, правда, рассмотрения всего на свете. Аспект со-

стоит в отказе анализировать отдельные факты (это — задача

других дисциплин), в готовности рассматривать только их ряды.

Прежде чем заняться этим, напомним кратко вехи становле-

ния наук, бравшихся за упорядочение органического разнообразия.

Изложение будет основано (до конца гл. 1) на материале книг

В. В. Лункевича [1960], И. И. Канаева [1963, 1966], Л. Я. Бля-

хера [1976] и А. А. Любищева [1982], и только на материал,

в них отсутствующий, будут даваться ссылки в тексте.

1.3. Систематика.

От первых реестров до Линнея и Жюссье

Средневековые компиляторы видели науку преимущественно в соз-

дании систем, но почти не смотрели на природу. Наоборот, у сред-

невековых правителей сады и зверинцы были в такой же моде,

как и у древних, однако научной классификацией в них не зани-

мались; только в 1490 г. возник первый научный ботанический

сад — при университете в Кёльне. В 1533 г. в печати появились

«Подлинные изображения трав» Отто Брунфельса, лишенные сим-

волизма и фантастики; здесь впервые изображались рядом неко-

торые виды, сходные по строению. А в 1538 г. в «Новом травнике»

Иеронима Бока содержалось уже нечто такое, что позже назвали

попыткой естественной классификации. До Бока умели, вслед за

древними, различать только деревья, кустарники, травы, водные

растения, т. е. так называемые жизненные формы (биоморфы);

они могут не соответствовать сходству в строении растений (так,

кроме водорослей в воде иногда растут и папоротники, и цветко-

вые). Бок, еще не предлагая классификации, уже предпочитал

располагать при описании рядом растения, сходные по строению

цветка и плода, чем фактически впервые выявил некоторые важ-

ные группы (например: губоцветные, крестоцветные и сложно-

цветные), признаваемые естественными и в наши дни. Естествен-

ными — значит обладающими существенным сходством по глав-

ным свойствам. Позже, в XVII в., существенное сходство было

осознано как общий план строения (см. 1.4).

Сходные формы недостаточно только располагать рядом —

надо еще уметь как-то обозначать сходство, и уже у Брунфельса мы

находим такой прием: большой и малый подорожники он именует

Plantago major и Plantago minor. Вряд ли он мог подумать, что

17

это — бинарная номенклатура, т. е. обозначение организма двумя j

терминами: с большой буквы — рода, с малой — вида этого рода.

Впервые сознательно группировал виды (в том числе и зоологиче-

ские) в роды энциклопедист Конрад Геснер в 1550-е годы, но еще

более ста лет не удавалось объединить в родах все известные виды,

так что многие виды описывались по-прежнему по алфавиту

названий.

Роды также нуждались в упорядочении, и здесь наметилось

три главных приема. Геснер располагал все сущее в единый ряд —

от минерала до человека (в XVIII в. — до ангелов, что называлось

«лестницей существ»). Растения он поместил между минералами

и низшими животными. В 1586 г. Андреа Чезальпино (Цезальпин)

упорядочил растения по наличию и сложности цветка и плода.

Это был проблеск морфологического подхода к систематике,

приведшего позже к идее прогресса как усложнения строения

(см. 1.4). «Две идеи связаны с „лестницей", одна — упорядо-

чивающая группы согласно их уровню развития, и другая — !

непрерывность форм природы» (отсутствие резких скачков), ,

причем обе идеи «перешли в двадцатый век» [Stevens, 1984,

с. 174].

Другой прием продолжал линию Бока и состоял в группировке

близких родов в группы, почему-либо казавшиеся исследователю

естественными. В 1623 г. Каспар Баугин расположил растения

по 12 «книгам», которым, однако, не дал названий. Для той же цели

сближения Пьер Маньоль в 1689 г. ввел понятие «семейство» (fa-

milia) . «Эти семейства состояли из групп сходных организмов, для

которых, однако, могло не быть никакого особого диагностического

признака» [там же, с. 171]. Не следует путать семейство по

Маньолю с нынешним (с таксоном, состоящим из родов и вклю-

чаемым в состав отряда).

Формальное объединение родов явилось третьим приемом. ]

Фактически это делал еще Баугин, а в конце XVII в. ботаник

Джон Рэй дал таким объединениям названия: он группировал

роды в «старший род», а те в свою очередь — в «главный род»;

платонов принцип рода как сущности понемногу уступал принципу

иерархии.

Греческим словом «иерархия» («власть священника») в сред-

ние века обозначали тот тип управления, когда прихожане под-

чинены священнику, священники — епископу, епископы — мит-

рополиту, а митрополиты — патриарху (папе). Позже иерар-

хией стали называть последовательное подчинение вообще, причем

иерархический принцип казался единственно возможным спо-

собом упорядочения, став логической основой классификации.

Его и узаконил применительно к познанию природы Карл Линней

в 1735 г. в «Системе природы».

Согласно этому принципу все организмы, «отличающиеся друг

от друга не более, чем дети от родителей», составляют один вид

(иногда — разновидность); каждый вид относится к определен-

ному роду и т. д. В наше время в систематике обязательны следую-

18

щие таксоны: вид, род, семейство, отряд (у ботаников — порядок),

класс, тип (отдел) и царство. Кроме обязательных, часто вводят

дополнительные таксоны от подвида до надцарства.

Роль Линнея для диатропики огромна, но не вполне совпадает

с тем, что обычно о нем пишут. Дело в том, что чаще всего ему при-

писывают три фундаментальных новшества: иерархический прин-

цип классификации, бинарную номенклатуру и отнесение че-

ловека к отряду обезьян. Однако эти положения были уже хорошо

известны до Линнея, который, наоборот, в какой-то мере проти-

вился их введению.

Во-первых, он понимал недостатки иерархического метода

классификации и, признавая его удобным для искусственной

процедуры адресации, хотел видеть естественную систему (под-

робнее см. гл. 6) не в виде древа (иерархии), а в виде сети или

карты, где соседство групп означало бы их существенное сходство

(«сродство»). Эти группы в чем-то соответствовали семействам

Маньоля, и в «Философии ботаники» (1751) он назвал их семей-

ствами.

Во-вторых, бинарную номенклатуру (обозначение организма

через его род и вид) не надо путать с биномиальной номенклатурой

(обозначение его парой слов). Бинарной номенклатурой пользо-

вался еще с 1596 г. Баугин, но как вид, так и род он часто харак-

теризовал несколькими словами. В этом ему следовал и Линней,

считавший пары слов не научными, а бытовыми названиями

(nomina trivialia), каковые дал лишь в одном труде [Linne, 1753],

да и то не в тексте, а на полях (см.: [Бобров, 1958]). Nomina

trivialia заимствовались в основном из литературного латинского

языка, поэтому Линней, писавший по-латыни, не мог рассматри-

вать их как научные термины. Он лишь уточнял их, закрепляя

за определенными родами с помощью диагнозов. Так, слово Bo-

letus означало у римлян и белый гриб, и цесарский гриб [Ains-

worth, 1976], и шампиньон, и просто гриб, а Линней закрепил его

за белым грибом (и остальными грибами этого рода). Иногда он

придумывал родовые названия, например, назвал в честь Маньоля

(Magnol) магнолию. Только когда латынь отжила свой век, no-

mina trivialia Линнея стали научными терминами, биномиальной

номенклатурой.

В-третьих, человека включали еще и до Линнея не только

в один отряд с обезьянами, но иногда и в один род с орангутангом

и шимпанзе [Козо-Полянский, 1937]. Однако в «Системе при-

роды» положение человека от издания к изданию все более обособ-

лялось, так что в 12-ом (последнем, какое он правил сам) описание

просто начато с человека, без всякого разговора о его положении

в системе [Linne, 1766, с. 12]. Вскоре Линней потерял дееспособ-

ность, и мы не знаем, кто выделил в последующих изданиях че-

ловека в особое царство — он или его редактор, но ясно одно:

логика эволюции взглядов Линнея привела именно к идее царства

человека, которая господствовала после этого в науке почти сто лет.

Наконец, Линней вовсе не дал исчерпывающе полной класси-

19

фикации, основы нынешней — достаточно сказать, что пальмы

описаны им вне общей системы [Linne, 1753, т. 2], зато вклю-

чены в особую систему из семи семейств. Шесть из них — естест-

венные (в понимании Маньоля): грибы, водоросли, мхи, папорот-

ники, злаки и пальмы [Linne, 1751, § 78, с. 37], тогда как седьмое

(остальные цветковые) названо просто Plantae (растения) и было

с другими семействами несопоставимо.

Величие Линнея видится в другом. Он первый показал, что

разнообразие действительно можно в основном упорядочить

с помощью единого формального принципа. Дав всем известным

организмам номенклатуру, Линней не только завершил 200-лет-

нюю работу ботаников, не только перенес ее достижения в зооло-

гию, но и достиг заветной цели средневековых энциклопедистов.

Недаром в основе у него лежала средневековая идея всепроникаю-

щей иерархии. Каждый организм получил у Линнея точный

адрес в системе, причем ни один вид не имел двух адресов, и ни по

одному адресу не числилось двух видов (выражаясь нынешним

языком, он избежал как синонимии, так и гомонимии). Никому

ни до, ни после Линнея этого не удавалось, и дело, конечно, не толь-

ко в том, что Линней был великий систематик, айв том, что он на-

меренно сузил свою задачу. Прекрасно понимая, что идеальная

цель систематики — в уяснении взамосвязи строения всех орга-

низмов, т. е. в построении естественной системы, он фактически

построил удобную адресацию, искусственную систему. Линней

выбирал диагностические признаки не формально, а на основе ин-

туитивного восприятия группы как целого, что и выразил своим

знаменитым афоризмом: «Не признаки задают род, но- род за-

дает признаки». Поэтому его система достаточно хорошо отражала

«суть вещей» (анализ см.: [Любищев, 1972]), хотя главной

целью здесь была адресация. После Линнея искусственную систему

(адресацию) перестали отличать от естественной, выражающей

«сродство» групп. Если Линней понимал, что «безошибочное раз-

личение» возможно только путем «самовластной дихотомии»,

дающей «ключ классам» [Linne, 1751, с. 98, § 154], т. е. искусствен-

ной системой, то вскоре стало всеобщим убеждение, что буду-

щая естественная система примет форму древа и сама собой вы-

полнит роль системы адресов.

В 1759 г. королевский садовод Бернар Жюссье отобразил

(как бы развивая традицию Геснера) естественные сходства ра-

стений в форме соседства их на расположенных в одну линию

грядках сада Трианон близ Версаля. Его племянник Антуан

Жюссье нашел эту последовательность похожей на «ряд химиче-

ского сродства», которым пользовались тогда химики, и счел глав-

ной задачей ботаников и зоологов построение таких рядов [Jussieu,

1778, с. 197], тогда как естественную классификацию он в то время

считал недостижимой, подобной философскому камню [тамч же,

с. 178]. Ряд он разделил пополам (на однодольные и двудольные),

а каждую половину — на классы, классы — на порядки и т. д.,

т. е. сопоставил ряд и древо (иерархию). Древо служило здесь лишь

20

для сохранения привычного способа адресации, главной же

была идея сродства (близости в целом), но с тех пор стало приня-

тым называть естественной всякую иерархическую систему, если

она использует идею сродства. После Дарвина и Геккеля сродство

стали трактовать как генетическое родство, но в остальном ни-

чего не изменилось: все трудности формального разбиения были

упрятаны в интуитивную процедуру поиска близости, которую

каждый понимает по-своему, отчего системы то и дело пересмат-

риваются, и конца этому не видно. Непрестанный пересмотр неко-

торые (напр.: [Тахтаджян, 1987]) считают вполне приемле-

мым фактом, другие считают, что надо лишь найти «истинные»

признаки родства, и система будет окончательна. В этом отно-

шении важно напомнить одну работу времен Линнея.

В книге Мишеля Адансона (1764) «семейства» растений по-

строены формально, по совокупности сходств, причем все признаки

сходств приняты равноценными. В XX в. адансонова системати-

ка возродилась, только теперь каждому признаку стали припи-

сывать свой вес, благо, вычислительные средства теперь это по-

зволяют. Сторонники этой «нумерической систематики» уверены,

что строят окончательную истинную систему (напр.: [Смирнов,

1969]), однако их схемы оказались не только эфемерны, но подчас

и противоречили друг другу. А ведь главная трудность была от-

мечена давно [Максимович, 1827, с. 41] и состоит не в сложности

обсчета свойств, а в том, как отразить целостность объектов клас-

сификации, ибо сродство — характеристика целостная. Поэтому

сейчас, когда господствуют идеи системности (о системной позна-

вательной модели см. 1.2) следует мысленно вернуться назад,

к А. Жюссье, объединившему две традиции понимания сродства —

линейную (Платон — Геснер —Цезальпин) и иерархическую

(Аристотель—Рэй—Линней). Сейчас, через 200 лет, этот путь

многим видится исчерпанным, но, по-моему, альтернативу ему

следует искать вовсе не в русле идей Адансона, а скорее на пути

линнеевой «географической карты», что мы покажем в гл. 6.

1.4. Морфология.

От Везалия до Бэра и Геккеля

Сходство между всеми птицами (или между всеми цветковыми)

очевидно и с глубокой древности использовалось практически.

Основные сходства были давно выявлены даже между очень да-

лекими формами. Так, Аристотель провел сравнение между воло-

сами зверей, перьями птиц, щитками пресмыкающихся и чешуей

рыб (чисто морфологический результат), хотя не брался раз-

бивать тех же зверей хотя бы на самые очевидные группы (т. е. мор-

фология обгоняла его систематику). В средние века факт морфоло-

гической общности млекопитающих был в сущности общепризнан

врачами: обучение анатомии человека проводилось вплоть до

XVI в. на тушах домашних животных (обычно свиней). Даже

знаменитая книга «О работе человеческого тела» Андреа Везалия

21

(1543) в значительной мере была основана на данных о живот-

ных — автор смог вскрыть только несколько человеческих тру-

пов, за что едва избежал казни.

Нам не понять тех людей: вскрытие трупа врачом возмущало

их не меньше, чем нас возмущают проводившиеся в старину опыты

с рассечением живого человека; в то же время созерцать внутрен-

ности,. вываливающиеся на эшафот, считалось вполне поучитель-

ным. (Вспоминается гравюра времен Возрождения: на площа-

ди — два столба, к ним за ноги привязан обнаженный атлет, кото-

рого два других атлета распиливают двуручной пилой через пах.

И все мышцы даны в напряжении, с явным и любовным знанием

внешней анатомии.) Впрочем, легче ли будет понять нас нашим

потомкам?

Анатомия Везалия была кинематической: каждый орган рас-

сматривался с точки зрения его работы. Эта установка, ставшая

позже довольно обычной, была очень полезна для нужд медицины,

но препятствовала установлению сходства между органами, ра-

ботающими различно, т. е. в нынешних терминах — установлению

гомологий. Поэтому морфология, т. е. учение о самых общих

структурных сходствах, развивалась медленно. Хотя в XVI в. в ее

рамках делалось довольно много: было описано сходство скеле-

тов человека и птицы, выявлены сходства некоторых групп бес-

позвоночных и т. п., а в XVII в. Аврелий Северино даже писал о

едином «прототипе» всех животных,— но эти идеи мало повлия-

ли на научную мысль в целом, вплоть до начала XIX в., до работ

зоолога Жоржа Кювье.

Главная установка, отличающая морфологов от систематиков,^

поиск «единого во многом» — сформулирована немецким бо-

таником Иоахимом Юнгом (умер в 1657 г.), а в начале XVIII в.

стала известной благодаря философской системе Лейбница. В наше

время понемногу утверждается старый взгляд на природу как

на экологическое единство, но столь же старый взгляд на нее как на

морфологическое единство понимается пока с трудом, поэтому

о нем следует сказать подробнее.

Еще в 1659 г. в Англии натуралист Томас Виллис писал, что

идея единства природы видна в общности строения животных,

например, в наличии жесткого скелета: рак тоже имеет скелет,

но живет внутри него, потому что у него все наоборот, включая

перемещение задом наперед, это — позвоночное наоборот.

В 1744 г. английский анатом и врач Александр Монро писал

в своем «Опыте сравнительной анатомии», что изучение разнооб-

разия животных дает возможность понять человеческое тело.

Так, наличие ключиц у обезьян и белок он связывал с преимущест-

венно вертикальным положением тела. (В этом приеме легко

заметить продолжение кинематической анатомии Везалия.)

Через тридцать лет такой антропоцентрический взгляд на мор-

фологию (и на разнообразие) поддержал другой английский

анатом и врач, Джон Хантер, добавивший, что у низших живот-

ных, у которых органы проще, легче оказывается понять их строе-

22

ние и функции, аналогичные человеческим. Что же касается чи-

стых натуралистов, то мысль о единстве строения была им важна

сама по себе, как указание на какой-то фундаментальный закон

природы. Например, Жорж-Луи Бюффон, один из основателей

французской зоологической науки, писал в 1753 г. о едином «прото-

типе»: «...Модель прекрасного как бы рассыпана по всей Земле,

так что в каждом климате пребывает лишь часть ее». Здесь про-

тотип — не простая исходная форма, давшая начало сложнейшим

(как мы привыкли считать, читая руководства по эволюции),

а, наоборот, нечто более сложное и совершенное, нежели любой

конкретный организм; прототип здесь понят как совокупность

принципиальных возможностей. В 1786 г. ту же идею высказал

поэт и натурфилософ Иоганн Вольфганг Гёте, который полагал, что

есть основная форма, «с помощью которой природа как бы всегда

только играет и, играя, вызывает многообразнейшую жизнь». Фи-

лософ Жан-Батист Робинэ в 1766 г. придал идее прототипа мате-

риальный смысл: «Все существа... представляют естественные ва-

риации прототипа... Он их порождает подлинным образом, путем

развития». Это развитие (что позже много раз отмечалось) может

носить сходный характер как в онтогенезе, так и в филогенезе,

к чему мы еще вернемся.

Естественно, вставал вопрос: сколько таких прототипов сущест-

вует? Самые смелые фантазеры видели всего один, даже растение

мысля как обращенное ртом в почву и половыми органами вверх.

Что же касается прототипа всех животных, то его признавал даже

такой серьезный морфолог, как Этьен Жоффруа Сент-Илер, ви-

девший (как бы в развитие идеи Хантера) в панцире насекомого

тот же позвоночник, только вместивший внутрь себя все органы

туловища. Кювье, признавая единство всех позвоночных, утверж-

дал все же, что существуют четыре не сводимых друг к другу типа

животных: позвоночные, членистые (включая насекомых), мягко-

телые (в основном — моллюски) и лучистые (или радиаль-

ные — медузы, морские звезды и т. и.). Когда в 1830 г. выясни-

лось, что школа Жоффруа претендует также на единство плана

позвоночных и мягкотелых, то между Кювье и Жоффруа возник

знаменитый спор.

Расхожее мнение о нем как о споре эволюциониста (Жоффруа)

с противником эволюции (Кювье) неточно. Два великих морфолога

спорили на старую, как мир, тему — о способе упорядочить разно-

образие. Грубо говоря, Кювье защищал Платонову идею неизмен-

ных сущностей, а Жоффруа — аристотелеву идею постепенности

изменений (приведшую к «лестнице существ»). Поэтому оказа-

лись несовместимы их взгляды на разнообразие и на возможности

его изменения: Кювье отрицал возможность постепенного перете-

кания одной формы в другую, тогда как Жоффруа видел его всюду.

Новое и старое причудливо перемешалось в их взглядах: «новатор»

Жоффруа защищал идею о раке, якобы живущем внутри своего

позвоночника, а «консерватор» Кювье предвосхитил Дарвина, по-

ставив во главу угла связь строения организма с условиями су-

23

ществования (в 1928 г. В. И. Вернадский даже говорил об эволю-

ционизме Кювье —Дарвина).

Сколько бы ни видеть типов в природе — один, четыре или

много, — все равно встает вопрос о том, как упорядочить организмы

внутри и вне типа. Многие пытались, вслед за Цезальпином, вы-

страивать виды от простых к сложным, так что возникла проблема

общего описания феномена сложности, объективных критериев

усложнения. Что рыба проще человека — всем интуитивно ясно,

но чем ящерица сложнее лягушки? У лягушки 3 способа дыха-

ния, кожные железы, а у ящерицы есть амнион, т. е. оболочка,

препятствующая высыханию яйца, сложнее устроены сердце, че-

реп и мозг. Для науки нужны общие правила — иначе о каждом

случае будут идти бесконечные споры. Такой критерий и предло-

жили независимо в 1827 г. зоологи Анри Мильн-Эдвардс и Карл

Бэр: более сложны (или, что то же — выше организованы) те, у ко-

го можно указать большее число различных по строению и функци-

ям органов. При этом Мильн-Эдвардс делал акцент (вслед за Гёте)

на «разделение труда между частями тела», а Бэр — на дифферен-

цировку (обособление) органов в ходе онтогенеза (при развитии

яйца во взрослый организм). Бэру в 1828 г. удалось показать, что

четыре типа Кювье являются четырьмя типами онтогенеза,

что само по себе явилось огромным морфологическим дости-

жением.

Критерий Мильн-Эдвардса —Бэра довел в 1853 г. до совершен-

ства Генрих Брони, ботаник, зоолог и палеонтолог, первый критик

и переводчик Дарвина в Германии. Дифференцировку он понимал

не только как разделение работы между органами и усложнение

самих органов (например, четырехкамерное сердце у птиц и зве-

рей) или как концентрацию органа (например, появление голов-

ного мозга вместо разбросанных по телу нервных ганглиев),

но и как появление новых элементов симметрии тела, уменьшение

числа одноименных органов, проникновение их в глубь тела и,

наконец, как усложнение онтогенеза. Он предложил систему

«четырех царств природы» (небесных тел, минералов, растений

и животных), но у него, в отличие от Линнея, она была основана

на «силах», действующих в этих царствах, и на симметрии тел. Он

ввел пятый тип животных — бесформенные, или зоофиты, — в ко-

торый включил губок и одноклеточных; это было некоторой натяж-

кой (далеко не все одноклеточные бесформенны), неизбежной,

когда всему разнообразию навязывается один-единственный

принцип.

Итак, в середине XIX в. появилась возможность серьезно срав-

нивать организмы и органы по степени их развития. Однако вы-

яснилось, что, выстраивая ряд организмов в порядке усложнения

одного органа, мы чаще всего видим, как вдоль этого ряда ка-

кой-то другой орган упрощается или даже исчезает. Так, у пти-

цы — четырехкамерное сердце, зато у ящерицы есть зубы — кто из

них совершеннее? (После Дарвина можно спросить: почему птицы

вытеснили зубастых первоптиц? Разве зубы не нужны в борьбе за

24

существование?) Понятие морфологического прогресса не удава-

лось, кроме отдельных случаев, приложить к эволюции, поэтому

прогресс было долго принято понимать просто как один из аспектов

описания разнообразия органов.

И вот Мильн-Эдвардс прямо сформулировал закон разнообра-

зия: «Разнообразие в проявлениях и экономия в средствах исполне-

ния составляют, по-видимому, главные стремления природы». При

этом он имел в виду разнообразие как «основных типов», так и

«степеней совершенства» в пределах каждого типа и, наконец,

«легких органических видоизменений» в пределах одного уровня

организации.

Завершить представление о «типе организации» удалось зооло-

гу Ричарду Оуэну, который в 1846 г. заменил его понятием «архе-

тип». Для этого ему пришлось уточнить все сказанное до него о

функциональном, структурном и внешнем сходстве с тем, чтобы

разделить понятия «аналогия» (внешнее и функциональное

сходства) и «гомология» (соответствие органов, не исчезающее

«при всевозможных вариациях формы и функции» органа). Так,

рог и бивень аналогичны, а бивень и зуб гомологичны. Тогда

архетипом оказывается система гомологичных органов.

Понятие гомология ввел в биологию Э. Жоффруа, причем в

двух различных смыслах. В 1824 г. он назвал гомологией повторе-

ние органов одной особи, а в 1825 г.— сходство путей индиви-

дуального развития. Он заимствовал понятие у «немецкой филосо-

фии», но уже Оуэн не мог прокомментировать, что оно означало,

и «что-то неопределенное» [Owen, 1855, с. 25] оставалось всегда

в трактовках этого основного для нашей темы понятия [Чайков-

ский, 1987а]. Когда А. Н. Северцов напомнил, что у Оуэна ис-

следование гомологий «носило геометрический характер» [Север-

цов, 1949, с.19], это уже мало кому было понятно. Попробуем крат-

ко объяснить основную идею Оуэна.

Он исходил из «позвоночной теории черепа» Лоренца Окена,

появившейся за 40 лет до него (и развивавшей идею прототипа),

согласно которой череп позвоночного состоит из четырех видоиз-

мененных позвонков. Оуэн сформулировал понятие идеального

позвонка, состоящего из 11 типов элементов, которые на практике

могут представлять собой как фрагменты реального позвонка, так

и отдельные кости. Так, в качестве примера «естественного типич-

ного позвонка» Оуэн приводил костно-хрящевое кольцо, состоящее

из обычного позвонка, пары ребер, фрагмента грудины и соединя-

ющих их хрящевых элементов. Такого же сорта «позвонки» он

видел в черепе, плечевом и тазовом поясах и т. д. Эти «позвонки»

образуют (выражаясь нынешним языком) несколько гомологи-

ческих рядов. Тут-то и начинались сложности.

Проще всего с таким очевидным рядом, который образуется,

например, серией позвонков одного позвоночника,— его Оуэн

обозначил термином серийная гомология. К ней же относится, на-

пример, ряд из трех фаланг одного пальца. Не многим сложнее

то, что Оуэн назвал частной гомологией,— соответствие между

25

однотипными органами животных разных видов: между плавни-

ком, лапой и крылом, между чешуей, шерстью и перьями и т. д.

Здесь, однако, возможны трудные для классификации случаи,

например, гомология четырех костей жаберного аппарата рыб че-

тырем косточкам слухового аппарата наземных позвоночных.

Это соответствие впервые доказал Жоффруа, чем вызвал восторг

столь строгого критика, как Кювье. Сам Жоффруа понимал, что

возможность подобных гомологизаций означает наличие каких-то

общих (мы бы сейчас сказали — системных) отношений в органи-

зации строения тела животных, что и привело его к идее единого

типа всех животных — идее, которую Кювье разгромил. Гораздо

плодотворнее был подход Оуэна, рассуждавшего только о морфоло-

гическом единстве типа позвоночных: он попросту решил перечис-

лить части, из которых состоит этот тип, и составить из них архетип

позвоночных. Таковыми частями были у него «идеальные позвон-

ки», если шла речь об архетипическом скелете.

Только зная архетип можно в полной мере говорить о гомоло-

гии, т. е. о том месте, которое занимает данная часть в системе,—

такова главная мысль Оуэна. С чем, например, сопоставить чью-то

мандибулу (нижнюю челюсть) ? До построения архетипа сопостав-

ление возможно только в рамках частной гомологии, т. е. с другими

мандибулами; поняв же архетип, можно сопоставлять одноимен-

ные элементы «идеальных позвонков», а именно: элемент гема-

пофиз в одном «позвонке» образует часть мандибулярной кости,

в другом — клювовидную кость (коракоид) плечевого пояса,

в третьем — часть реального позвонка, в четвертом — подвздош-

ную кость и т. д. Вот это-то место реальной кости в идеальном,

архетипическом, скелете Оуэн и назвал общей гомологией кости,

полагая, что тем же образом можно упорядочить не только кости,

но и все части тела.

Итак, у Оуэна мы видим три вида гомологии — общую, частную

и серийную. Разумеется, многие случаи было трудно отнести к

определенному ее виду. Так, соответствие жаберных и слуховых

костей вначале воспринималось как частная гомология, но в дей-

ствительности его нельзя установить без представления (хотя бы

интуитивного, как у Жоффруа) об архетипе скелета головы, сле-

довательно, его правильнее назвать общей гомологией. Сам Оуэн

писал, что, кроме простых серий, бывают сложные, общегомологи-

ческие: «Если же части не могут быть гомологами... иначе, чем

в общем смысле» (в смысле соответствия одному архетипу), «как,

например, мандибула, коракоид, подвздошная кость и т. д., то я даю

такой серии частей, относительных или повторяющихся, имя

гомотипов. Затылочная кость гомотипна клиновидной, но с другой

стороны, когда говорят, что затылочная повторяет в своем позвон-

ке... клиновидную или тело теменного позвонка или первого шей-

ного позвонка и последующих, то указывают на серийную гомо-

логию» [Owen,1855, с. 30].

Понять это было нелегко (еще сложнее писал Брони), поэтому

биологи охотно перестали читать подобных авторов, когда появи-

26

лась более простая, хоть и бедная содержанием, морфологическая

схема Эрнста Геккеля, ставившая целью объединить морфологию

с эволюционизмом Ламарка и Дарвина.

«Происхождение видов» Дарвина появилось в 1859 г. и расколо-

ло ряды морфологов. У Дарвина морфологические вопросы затра-

гивались лишь в самом общем виде, и многие морфологи (включая

Бэра, Мильн-Эдвардса, Бронна и Оуэна) заявили, что дарвинский

механизм (накопление мелких изменений) не объясняет процес-

сов, связанных с изменением типа организации. Другие увидели

в архетипе попросту предковую форму, родоначальника таксона, и

на этом основании приняли дарвинизм. Поворотом в судьбах мор-

фологии явилась огромная «Общая морфология» Геккеля, вы-

шедшая в 1866 г.

Следуя идеям симметрии Бронна, Геккель развил целую новую

дисциплину — проморфологию, учение о формах организмов. Это

была блестящая попытка завершить линию Кювье. С другой сторо-

ны, следуя широко понятой идее общего предка, он построил «есте-

ственную систему организмов», в которой выводил все из амеб,—

явное продолжение линии Жоффруа (единства типа). Система Гек-

келя стала образцом на целое столетие, и до сих пор многие видят

цель морфологии в выявлении предковых форм (хотя построенные

при этом конкретные системы организмов неизменно рушатся —

«факты гибнут, теории остаются»). Наоборот, проморфология ока-

залась почти не у дел, и сам Геккель отошел от нее. «Историческая

морфология пожрала конструктивную»,— сказал по этому поводу

Любищев [1982, с. 202]. Через сто лет все поменялось: от родослов-

ного древа Геккеля почти ничего не осталось, зато вновь ожила

проморфология, чтущая его как основателя [там же, с. 209]. Это

и понятно: синкретическое признание взаимоисключающих точек

зрения нежизнеспособно, поэтому научному общественному мне-

нию остается колебаться между альтернативами, пока не будет

найден синтез.

На учение Геккеля живо откликнулся старый Бэр. Допуская

в принципе идею эволюции, он резко возражал против смешения

морфологического сходства с историческим родством. Для него это

смешение - «разрастающийся сорняк в вопросе о трансмутации»,

т. е. об эволюции. Выводить разнообразие из единой предковой

формы Бэр считал ненаучным, в чем, кстати, был близок Дарвину,

который свою схему постепенной эволюции никогда не пытался

приложить к становлению какого-либо архетипа.

1.5. Комбинативность.

От Парацельса до школы Вавилова

Парацельс — алхимик, врач, фантазер, мыслитель и практик, по-

служивший связующим звеном между средневековой и новой нау-

кой, в 1530-е годы размышлял о разнообразии. Он воскресил

гиппократову идею образования зародыша слиянием материнских

и отцовских частиц, поступающих ото всех частей их тел. Он

27

полагал, что внешние условия, в которых развивается организм,

не формируют его сами, но лишь реализуют те или другие его

качества, потенциально имеющиеся у зародыша данного вида.

(Вот где источник позднейших мыслей о прототипе.) Тем самым,

разнообразие организмов — это прежде всего разнообразие их по-

тенций (заданных прототипами), а потом уже — условий суще-

ствования. Эта простая мысль, проходя через всю историю биоло-

гии, всегда понималась с большим трудом.

Парацельс сравнивал природу с аптекой, где Бог — главный

провизор, дав этим афоризмом начало целой веренице сравнений.

Лейбниц сравнивал мир с часами, позже мир видели как фабрику,

как систему уравнений, как организм... А самый организм видели

как механическую машину (Декарт), как химическую фабрику,

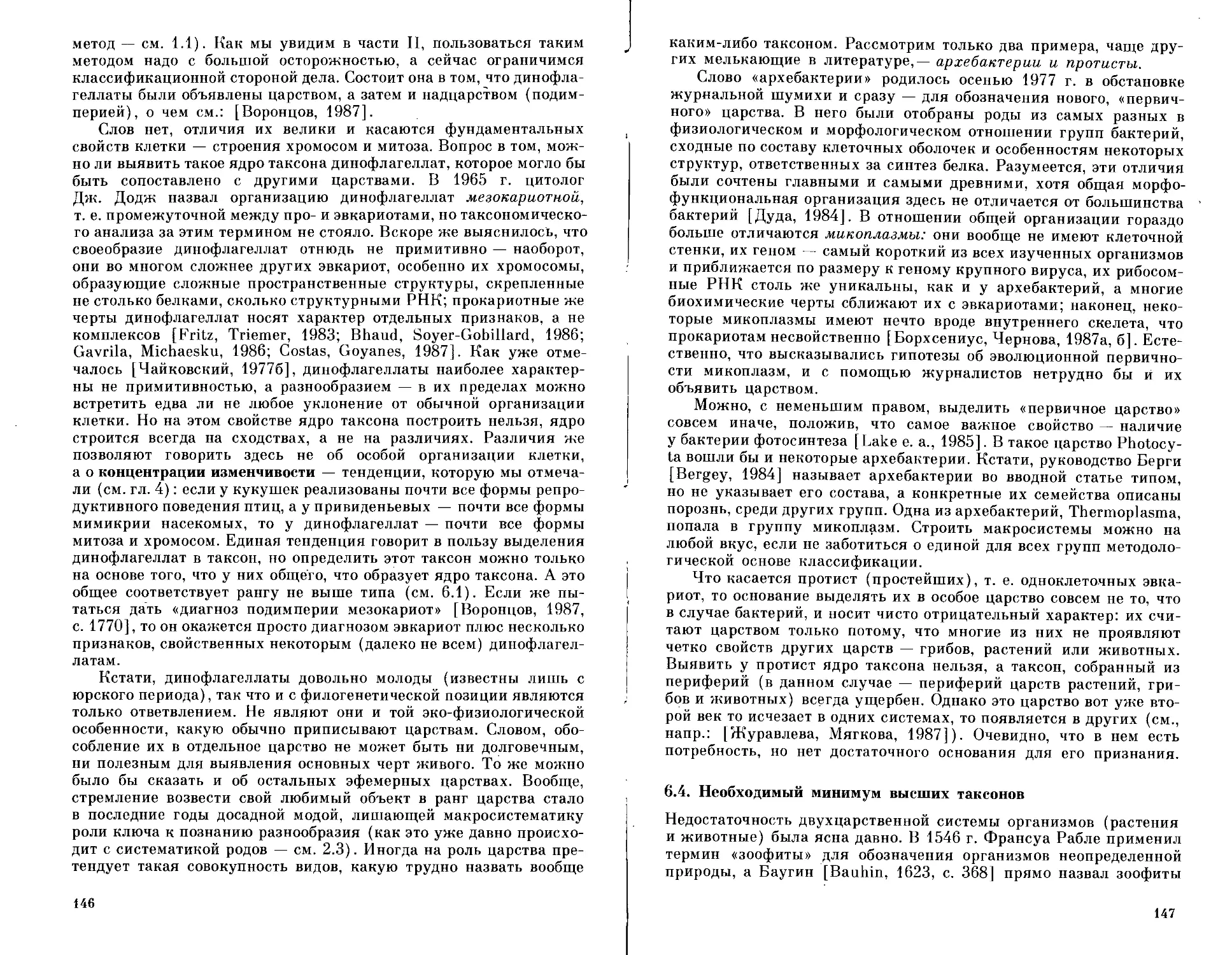

как ЭВМ. «Мысль — не более, как ток электричества по проводам