Автор: Раевский Д.С. Погребова М.Н.

Теги: древний и античный мир история археология отечественная история скифы скифская культура

ISBN: 5-02-017192-1

Год: 1992

Текст

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

М. 1 [. Погребова

Д.С. Раевский

МИНИН СКИФЫ

“ДРЕВНИЙ ВОСТОК

К истории становления скифской культуры

@

Москва

«НАУКА»

Главная редакция

восточной литературы

1992

Определяйте значение слов,— говорил

Декарт,— и вы избавите свет от полови-

ны его заблуждений.

А. С. ПУШКИН

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к скифам, их истории и культуре стабилен на

протяжении десятилетий и даже столетий, по существу с самого

зарождения в России исторической науки. Факт этот легко объ-

ясним. Скифы — один из древнейших обитавших на нашей тер-

ритории народов, чье имя до нас дошло. Их история — одна из

первых известных нам страниц отечественной истории вообще.

Поэтому отнюдь не случайно стремление многих русских уче-

ных XVIII в. в той или иной форме увязать скифскую проблему

с вопросами этногенеза русского народа. Известно, что позже, с

развитием исторической науки и сравнительного языкознания,

выявилась несостоятельность этой гипотезы в ее первоначаль-

ном, излишне прямолинейном виде, что, впрочем, не могло осла-

бить уже сформировавшегося в науке прочного интереса к ски-

фам — интереса, еще и возросшего благодаря исключительной

яркости скифских древностей, находимых при археологических

раскопках и со второй половины XVIII в. накапливающихся в

музеях нашей страны.

Было бы, однако, неправомерно числить скифскую проблему

исключительно по ведомству отечественной истории. По целому

ряду моментов эта проблема смыкается с историей древнего Во-

стока. Во-первых, надежно установленная к настоящему време-

ни принадлежность скифов в этнолингвистическом отношении к

иранским народам определяет важность изучения их истории и

культуры для освещения ранних судеб всего ираноязычного —

и даже индоиранского — мира. Во-вторых, сохраненная антич-

ными авторами традиция о приходе скифов в Северное Причер-

номорье — зону их обитания в историческое время — из Азии и

значительное сходство скифских памятников с синхронными

древностями азиатских степей не позволяют отрывать этнокуль-

турную историю этого народа от исторических судеб древних

обитателей Азиатского континента и требуют их совокупного ис-

следования, хотя, как читатель сможет убедиться в дальнейшем,

преобладающее в современной скифологии объяснение этого

сходства представляется нам весьма спорным. Наконец, в-треть-

их, одной из древнейших известных нам страниц истории скифов

являются их походы в области Ближнего Востока, когда этот

народ, впервые появившись на арене мировой истории, вступил

в прямое соприкосновение с обитателями Ассирии, Мидии,

3

1.1 К Ь.1 3(0)3

Illi

Ответственный редактор

Б. А. ЛИТВИНСКИЙ

Редактор издательства

Я. Б. ГЕЙШЕРИК

Погребова М. Н., Раевский Д. С.

П43 Ранние скифы и древний Восток: К истории становле-

ния скифской культуры.— М.: Наука. Главная редакция

восточной литературы, 1992.— 260 с.

ISBN 5-02-017192-1

В книге рассматриваются проблемы происхождения и ранней ис-

тории скифов. Анализ реального содержания этнонима «скифы» на раз-

ных этапах показывает, что учет его эволюции снимает кажущееся про-

тиворечие между археологическими и письменными данными. В работе

демонстрируется роль древнего Востока в формировании культуры

скифов.

0503010000-051

П----------------42-91

013(02)-92

ББК 63.3(0)3

ISBN 5-02-017192-1

© Главная редакция восточной литературы

издательства «Наука», 1662

Центральна* н- учнав

(БИБЛИОТЕКА

! АП КаэССР________

' < и npuiix ipciiih ikk id'iiiiJx iocv даров, что имело, без

омнгния, южные последствия для ооеих взаимодействующих

сторон.

Следует, однако, признать, что, несмотря на важную роль,

которая принадлежала скифам в истории древнего мира, и на

постоянный интерес к ним современной исторической науки,

знаем мы о них все еще крайне мало, а имеющиеся сведения

толкуются крайне противоречиво. По справедливому замечанию

автора одной из новейших работ о Скифии, «почти все пробле-

мы современной скифологии остаются спорными, и ни одна из

них не получила еще однозначного решения» [Куклина, 1985,

с. 16] (см. также [Дискуссионные проблемы, 1980а; 19806]).

Сказанное в полной мере относится к вопросам происхождения

скифов и становления их культуры, до сих пор остродискуссион-

ным. А между тем именно этот аспект скифской проблемы, как

ясно из сказанного выше, самым тесным образом связан с древ-

невосточной историей. В науке все еще не существует единого

и во всех отношениях аргументированного мнения о локализа-

ции прародины скифов «в Азии»; о времени и характере их про-

движения в Северное Причерноморье — область, с которой в

основном связана скифская история; о том, как складывались

их отношения с народами, обитавшими в этом регионе до них,

и с их восточноевропейскими соседями; о характере проникно-

вения скифов в Переднюю Азию и о вкладе культур древнего

Востока в скифскую культуру. Наконец, спорным является само

понимание имени «скифы», его содержание на разных этапах

истории, а значит — и границ обитания обозначаемого им наро-

да. Чем обусловлены все эти неясности?

Поиски решения перечисленных вопросов ведутся в науке на

пересечении толкования письменных и археологических данных.

Первые принадлежат к инокультурным по отношению к самим

скифам традициям; они достаточно скудны, и объем их уже

давно практически почти неизменен. Количество вторых неук-

лонно — и чем дальше, тем скорее — умножается. Но вряд ли

было бы правомерно полагать, что возможность создания доста-

точно полноценной, без зияющих лакун и спорных положений,

истории скифов зависит исключительно от объема имеющихся

данных, т. е. что оно становится более достижимым лишь по

мере роста их фонда. Не менее важно в этом плане то. какие

методы интерпретации источников каждого вида и способы со-

гласования их между собой применяются исследователями.

Предлагаемая вниманию читателей работа посвящена ран-

нескифской культурной — а в определенной мере и этниче-

ской — истории. В той или иной степени в ней затрагиваются

все перечисленные дискуссионные аспекты проблемы. При этом

свою задачу авторы видят в первую очередь не в использовании

каких-либо новых, не вовлекавшихся до сих пор в орбиту ски-

фологии материалов. Гораздо важнее и более перспективно, по

нашему мнению, опираясь на богатый опыт предпринимавшихся

4

в этой области исследований, попытаться выяснить, как могло

случиться, что одни и те же данные в руках разных специали-

стов служили для обоснования столь разнящихся между собой,

а порой и прямо взаимоисключающих концепций.

Объясняется ли это тем, что в некоторых случаях концепция

в чем-то предшествовала анализу конкретного материала, а то,

что не вполне согласовывалось с этой концепцией, подвергалось

определенной — пусть весьма незначительной и даже незамет-

ной самому автору — корректировке, обусловившей в дальней-

шем рост внутренних противоречий в неумолимой прогрессии?

Или же, пользуясь, скажем, описанием каких-то событий древ-

ней истории, оставленным античным автором, исследователь не-

достаточно учел природу привлекаемого источника, его специ-

фику, отличие сочинения древнего историка от современного

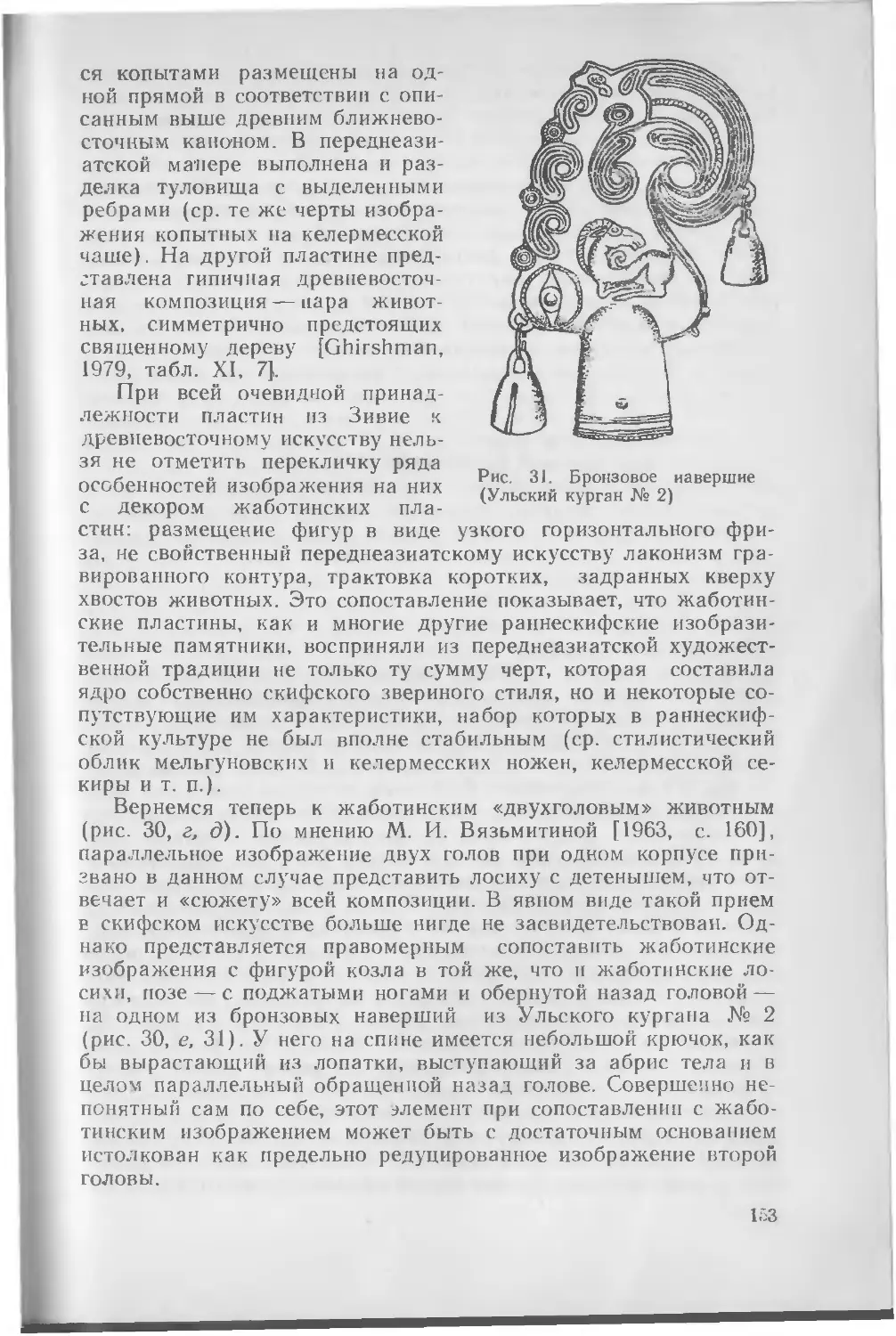

1руда по древней истории, способ обращения того или другого

с одними и теми же терминами? Или разные исследователи по-

разному понимают характер отражения этноисторпческих и

культурно-исторических процессов в археологическом материале

н потому в качестве «следов» одного и того же исторического

явления рассматривают различные археологические факты?

Или, наконец, в каких-то случаях имело место сочетание всех

перечисленных факторов, в конечном итоге создающее тупико-

вую ситуацию на пути решения поставленного вопроса? Может

быть, именно углубленный анализ вопроса о причинах имею-

щихся расхождений окажется сегодня наиболее эффективным

способом решения спорных проблем скифологии?

Конечно, подобное исследование не может не базироваться

на многочисленных трудах нескольких поколений скифологов.

Мы глубоко признательны тем авторам, на чьи изыскания мы

опирались, и склоняемся перед памятью тех, кто был нашими

учителями и кого уже нет с нами. Мы выражаем также самую

искреннюю благодарность друзьям и коллегам, которые на раз-

ных этапах нашей работы приняли участие в обсуждении от-

дельных частей этой книги или всей рукописи в целом, и худож-

нику Т. П. Удыме, вложившей много труда в создание представ-

ленных в книге иллюстраций.

Глава I

КИММЕРИЙЦЫ И СКИФЫ:

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Как известно, Геродот в первых параграфах четвертой

книги своей Истории, в начале знаменитого Скифского расска-

за, после изложения двух версий мифологического повествова-

ния о происхождении скифов (IV, 5—7 и IV, 8—10) противо-

поставил им в качестве наиболее, по его мнению, заслуживаю-

щего доверия рассказ о некоторых событиях раниескифской ис-

тории, в том числе о появлении этого народа в Северном При-

черноморье. Рассказ этот в самом деле резко отличается от

предшествующих ему мифологических версий полным отсутст-

вием фантастического элемента и на первый взгляд производит

впечатление чисто хроникального изложения событий, связан-

ных с тем временем, когда скифы впервые попали в поле зре-

ния народов, обладавших письменностью. Вот этот рассказ

«IV, 11... Скифы кочевники, живущие в Азии, вытесненные

во время войны массагетами, ушли, перейдя реку Араке, в Ким-

мерийскую землю (именно ее теперь и населяют скифы, а в

древности, как говорят, она принадлежала киммерийцам). При

нашествии скифов киммерийцы стали держать совет, так как

войско наступало большое, и мнения у них разделились [...]. По

мнению народа, следовало покинуть страну, а не подвергаться

опасности, оставаясь лицом к лицу с многочисленным врагом.

А по мнению царей, следовало сражаться за страну с вторгаю-

щимися [...]. Когда же они (цари.— Авт.) приняли это решение,

1 то, разделившись на две равные части, стали сражаться друг с

другом. И всех их, погибших от руки друг друга, народ кимме-

рийцев похоронил у реки Тираса, и могила их еще и теперь вид-

на. Похоронив их, народ таким образом покинул страну, и ски-

фы, придя, заняли безлюдную страну.

12. И теперь в Скифии есть Киммерийские стены, есть и

Киммерийские переправы, есть и страна с названием Киммерия;

есть и Боспор, именуемый Киммерийским. Очевидно также, что

киммерийцы бежали от скифов в Азию и заселили полуостров,

на котором теперь находится эллинский город Синопа. Ясно и

то, что скифы, преследуя их, вторглись в Мидийскую землю,

сбившись с пути. Ведь киммерийцы все время бежали вдоль

моря, а скифы преследовали их, имея по правую руку Кавказ,

до тех пор, пока не вторглись в Мидийскую землю, повернув по

дороге во внутренние области страны».

6

Другие пассажи Истории Геродота (I. 15, 73—74, 103—106

II др.) дополняют приведенный рассказ повествованием о собы-

иях, связанных с пребыванием скифов в Передней Азии после

их там появления описанным образом, и об их возвращении в

1 енерное Причерноморье.

Этот-то рассказ, пополненный данными других, корреспондн-

рчющих с ним источников, о которых речь пойдет ниже, лежит

в основе толкования современной наукой проблем происхожде-

ния скифов и раннескифской истории. Но следует отметить, что

те ясность, стройность и логичность, которыми этот рассказ на

первый взгляд обладает, не привели тем не менее к созданию

- бщепринятой его интерпретации. Существует целый ряд прнн-

шпиалыю различных, а во многом и взаимоисключающих

। ипотез, расхождения между которыми касаются таких момен-

. >в, как локализация зоны первоначального обитания скифов и

время их появления в Северном Причерноморье, сущность этно-

кхльтурных отношений между скифами и киммерийцами, пути

ч характер проникновения обоих этих народов в Переднюю

шю и др. Такая множественность интерпретаций может быть

вызвана различными причинами: краткостью и неполнотой све-

1ений Геродота, допускающих в силу этого вариативные толко-

вания; определенной внутренней противоречивостью самих све-

дений; наконец, характером соотношения сообщений Геродота

иными привлекаемыми в этом контексте данными. Использо-

вание таких данных обусловлено оправданным стремлением ис-

юдователей при воссоздании раннескифской истории не просто

следовать краткому рассказу Геродота, но опереться на все

имеющиеся материалы по проблеме. К кругу этих материалов

относятся помимо свидетельств других античных авторов со-

общения древневосточных текстов и, конечно, археологические

находки из тех регионов, на пространстве которых, по мнению

1<>го или иного исследователя, протекали интересующие нас

л некультурные процессы. Сама разноприродность привлекае-

мых материалов, различие принципов отражения в них истори-

ческой действительности определяют важность выбора опти-

мальной методики их сопоставления между собой.

В конечном счете, обращаясь ко всему многообразию толко-

ваний раннескифской истории, мы оказываемся перед необходи-

мостью уяснить, в какой мере это многообразие обусловлено

реальной разноречивостью источников, а в какой — несовершен-

cibom способов их интерпретации. Поэтому мы считаем необхо-

имым предпослать изложению своего взгляда на эту проблему

виализ основных существующих гипотез, конечная цель кото-

рого — оценить имеющиеся в нашем распоряжении данные.

В нашу цель, однако, ни в коей мере не входит давать исчерпы-

вающий историографический обзор. Мы рассмотрим лишь ти-

пичные подходы к ключевым аспектам проблемы.

Прежде всего обратимся к вопросу о локализации интере-

сующих яас событий. При всей пестроте существующих толко-

• •’iiA лЛ. б-> н ПШПСИИ' lirc.ic ЮВР 1 .СИ нс подвергает

............ говерн!« |ь сообпи 'ня Геродота, что события,

пр< iiHi'i ihvioihhc появлению киммерийцев и скифов в Передней

А ни, рашорачивались в Северном Причерноморье (включая

Предкавказье). Существует, впрочем, приобретшая в последние

годы новых активных сторонников концепция, опровергающая

именно этот исходный тезис Геродотова повествования. С ана-

лиза этой концепции мы и начнем наш экскурс. Возможно, при-

стальное внимание, которое уделено ей здесь, покажется неко-

торым читателям непропорционально большим. Дело, однако, в

том, что в случае основательности этой концепции проверка

всех прочих гипотез попросту теряет смысл. Если же ее исход-

ные посылки окажутся недостаточно обоснованными, нам пред-

стоит рассмотреть и различные варианты традиционной трак-

товки раннескифской истории. К тому же в ходе предпринимае-

мого анализа в орбите нашего внимания окажется и большин-

ство свидетельств, привлекаемых для полноценного освещения

этих событий.

Наиболее подробно и разносторонне упомянутая концеп-

ция — причем в наиболее радикальном ее варианте — была в

самое последнее время развита в монографии И. В. Куклиной

[1985]. Ее основной вывод сформулирован так: «Киммерийиы не

были предшественниками скифов в Северном Причерноморье.

Ни киммерийцы, ни скифы не были обитателями Северного

Причерноморья в период, предшествующий их азиатским похо-

дам. Киммерийцы — также скифское племя и передовой отряд

продвижения скифо-сакских племен с Иранского нагорья в

Переднюю и Малую Азию, где они вместе со скифами находи-

лись более столетия, а потом были вытеснены в Северное При-

черноморье в начале VI в. до н. э. Дата появления скифов и

киммерийцев в Северном Причерноморье совпадает с датой

распространения там скифской археологической культуры. Ког-

да в VIII в. до н. э. киммерийцы и скифы начали свое продви-

жение на запад, первые занимали территорию к северу от Пер-

сидского залива, а скифы — междуречье Танаиса и Аракса

(Сырдарьи и Амударьи)» [Куклина, 1985, с. 192]. Мнение той

же исследовательницы о локализации зоны изначального оби-

тания скифов и формирования их культуры смыкается с рас-

сматриваемой ниже центральноазиатской концепцией скифского

этногенеза.

Таким образом, по И. В. Куклиной, представление о кимме-

рийцах и скифах эпохи, предшествующей их появлению в Пе-

редней Азии, как об обитателях Северного Причерноморья —

плод заблуждения, свойственного уже Геродоту и воспринятого

от него большинством исследователей нового времени. Тради-

ционное толкование скифо-киммерийского конфликта сформи-

ровалось, по ее мнению, на основе ошибочной локализации

событий, в действительности происходивших совсем в ином ре-

гионе — к югу от Каспийского и Черного морей. Радикальный

8

характер предлагаемой ревизии устоявшихся взглядов на ранне-

скифскую историю слишком очевиден, влияние этой концепции

в случае ее принятия на осмысление всех аспектов скифской

проблемы слишком велико, чтобы обойти ее молчанием. Поэто-

му посмотрим, в какой мере основательны ее исходные посту-

латы.

В принципе мысль о неисторичности сведений о причерно-

морских киммерийцах, в действительности знакомых элтинам

лишь по событиям, разворачивавшимся в VIII—VII вв. до в. э.

в Малой Азии, высказыва тась давно (литературу вопроса см.,

к примеру, [Доватур и др., 1982, с. 170]; см. также [Куклина,

1985, с. 55—57] 2). Если такое толкование основательно, то пере-

несение этих событий на северное побережье Понта и возник-

новение представления об этом регионе как о древней Кимме-

рии следует, очевидно, объяснять присущей античному миру

мифологизацией этого достаточно рано исчезнувшего с истори-

ческой арены народа.

Следы такой мифологизации в самом деле прослеживаются

уже у Гомера (Od., XI, 12 сл.), характеризовавшего «страну

киммерийцев» как область, где никогда не восходит солнце и

те господствует вечная ночь. Существование связи между

мифологическим осмыслением киммерийцев и их локализацией

в Северном Причерноморье хорошо понимал уже Страбон, по-

лагавший, что Гомер, без сомнения знавший о киммерийцах

вследствие происходивших как раз в его время вторжений их в

Малую Азию, но при этом располагавший сведениями, «что

киммерийцы жили у близкого к северу и туманного Боспора

Киммерийского, удобно перенес их в какое-то мрачное место у

преисподней» (Strab., I, II, 8; ср. Strab., Ill, II, 12). Эта мифо-

логизация объясняет и присущее античной традиции представ-

ление об обитании киммерийцев всюду, где мыслятся вход в

Аид и контакт людей с подземным миром. Тот же Страбон (V,

IV, 5) со ссылкой на Эфора повествует о киммерийцах на Апен-

нинском полуострове: «Эту местность они (жители побережья

залива Аверн.— Авт.)... считали Плутоновой, полагая, что там

жили киммерийцы». По удачной формулировке М. Василевой

[1985, с. 323], в античной традиции достаточно рано «термин

„киммерийцы" превращается в элемент космологической модели

Севера. Характеристика, данная им Гомером, ставит их на гра-

нице света и тьмы, жизни и смерти, т. е. киммерийцы отмечают

конец эллинского информационного пространства».

При всем том выводить из существования такого понимания

заключение о неисторичности всех свидетельств относительно

пребывания киммерийцев в Северном Причерноморье, на наш

взгляд, преждевременно. Следовало бы сперва установить, что

в этой цепи ассоциаций первично, а что производно: мифологи-

ческое ли по происхождению представление о киммерийцах как

обитателях страны мрака повлекло за собой их локализацию у

северного предела земли, за Понтом Эвксинским, или же, напро-

9

uni как и считал (. рабон,— снедения об обитании реальных

киммерийцев далеко на севере, в запонтийских землях, прочно

спя ia in их в сознании эллинов с хтоническим миром. Для того

чтобы предпочесть одну из этих версий, необходимо проверить

основательность сомнений в историчности приведенного выше

сви (етельства Геродота (а также смыкающихся с ним по содер-

жанию сообщений) о киммерийцах как об обитателях северо-

поптийскпх областей.

Опровержение этого свидетельства может покоиться либо на

внешних по отношению к нему данных, либо на анализе его соб-

ственных смысла и структуры. Оригинальность концепции

И. В. Куклиной как раз и состоит в том, что она в отличие от

своих предшественников стремится не столько оспорить сообще-

ние Геродота, опираясь на внешние данные, сколько продемон-

стрировать, что само эю сообщение (точнее, лежащее в его ос-

нове предание) повествует, вопреки собственному убеждению

Отца истории, о событиях не причерноморской, а ближнево-

сточной истории.

Впрочем, в ходе своих рассуждений И. В. Куклина вынужде-

на обращаться и к внешним данным. Так, она привлекает ар-

хеологические материалы, призванные, по ее мысли, подкрепить

тезис, что «есть все основания считать киммерийцев и скифов

родственными племенами эпохи ранних кочевников» [Куклина,

1985, с. 130]. Опираясь в этом достаточно резонном суждении

на наблюдения целого ряда исследователей, И. В. Куклина, в

частности, ссылается на их мнение, что «до сих пор нет возмож-

ности археологически отделить культуру киммерийцев от куль-

туры скифов» [Куклина, 1985, с. 65]. При этом, однако, она

обходит молчанием то весьма существенное обстоятельство, что

археологи и историки, чье мнение она в данном случае привле-

кает (прежде всего Л. А. Иессеи), сформулировали этот вывод,

исходя из анатиза как раз причерноморских материалов. Куль-

туры именно этого региона, традиционно трактуемые, исходя из

данных Геродота, как «киммерийская» (предскифская) и «скиф-

ская», обладают, по А. А. Иессену [1953, с. 109—ПО],

Б. Н. Гракову [1971, с. 25; 1977, с. 153] и другим, рядом сходных

черт, свидетельствующих об отношениях преемственности меж-

ду ними и об определенном родстве их носителей.

И. В. Куклина как бы не замечает, что, отказывая обоим на-

званным народам в раннем обитании на этой территории, опа,

по суги, лишается права на подобную ссылку, а значит, и на

само утверждение об этнокультурной близости скифов и ким-

мерийцев. Ведь постулируемые ею «среднеазиатские киммерий-

цы» или тем паче киммерийцы, якобы обитавшие в VIII—VII вв.

до н. э. на «Иранском нагорье к северу от Персидского залива»

(Куклина, 1985, с. 77], являются плодом чисто умозрительных

рассуждений и пи с какой конкретной археологической реаль-

ностью не соотносятся, представляя собой—во всяком случае,

на сегодня — некий бесплотный мираж3. Естественно, что в

10

этих условиях попытки отграничить нх культуру от культуры

скифов в равной мере не могут ни увенчаться успехом, ни по-

терпеть неудачу.

Точно так же утверждение, что скифы впервые появились в

Северном Причерноморье лишь после переднеазиатских похо-

дов, может быть подтверждено ссылкой на «дату распростране-

ния там скифской археологической культуры» [Куклина, 1985,

с. 192, см. также с. 47] только при том понимании последней,

которого придерживается исследовательница; между тем само

такое понимание (как и всякое перенесение этнической номен-

клатуры в сферу археологии) нуждается во всестороннем обо-

сновании, на чем мы подробно остановимся ниже.

Однако археологические аргументы играют в обосновании

концепции И. В. Куклиной эпизодическую и подсобную роль.

В первую очередь, как уже сказано, эта концепция базируется

на интерпретации сведений античных авторов. Как же трактует

исследовательница наш основной источник — приведенный вы-

ше рассказ Геродота? Она отмечает, что сам Отец истории

«считал страну у Киммерийского Боспора принадлежащей в

древности киммерийцам и был убежден, что именно отсюда они

двинулись в Азию» [Куклина, 1985, с. 129], однако полагает,

что это — следствие его заблуждения, а приводимый им рас-

сказ может быть прочитан и как повествование о движении ски-

фов из Средней Азии через Южный Прикаспий и о происшед-

шем в ходе этого продвижения столкновении их с киммерийца-

ми. Правда, для того чтобы вычленить из рассказа Геродота

следы традиции, якобы прямо противоположной по смыслу то-

му, что хотел сказать историк, его текст приходится буквально

резать «по живому».

Так, по И. В. Куклиной, «в начале 11-й главы (IV книги

Геродота.— Авт.) нет никакого указания на то, что имеется в

виду местность у Киммерийского Боспора, поэтому вполне мож-

но допустить, что речь идет о стране киммерийцев в Азии»

[Куклина, 1985, с. 127; курсив наш.— Авт.]. При этом умалчи-

вается, что именно в рассматриваемом пассаже упоминание

«Киммерийской земли», в которую прибыли теснимые массаге-

1ами скифы, сопровождается замечанием, что это — та самая

земля, которую «теперь и населяют скифы». Между тем извест-

но, что Геродот строго отличал скифов от «нескифских наро-

дов» и даже область происходящих от скифов, но отделившихся

от них савроматов характеризовал как «нескифскую» (Herod.,

IV, 21); поэтому для него земля, которую «теперь» населяют

скифы,— это исключительно Северное Причерноморье (что при-

знает и сама И. В. Куклина [1985, с. 129, прим. 9]). Случаи

употребления Геродотом понятия «скифы» и его производных в

ином значении, также бытовавшем в античном мире (см. ниже),

но самому Отцу истории, как правило, чуждом, единичны и

легко определяются по контексту. Классический пример такого

необычного для Геродота словоупотребления — упоминание сре-

11

ди азиатских народов «амиргийских скифов» (Herod., VII, 64).

Отметим также, что, трактуя маршрут бегства киммерийцев

от скифов как проходящий вдоль побережья Персидского за-

лива, И В. Куклина [1985, с. 127] умалчивает об имеющемся

у Геродота (IV, 12) уточнении, согласно которому бежали ким-

мерийцы «в Азию», а это однозначно предполагает понимание

исходного пункта их движения как находящегося вне пределов

этого континента, т. е. никак не на Иранском нагорье. Такое

осмысление этого маршрута последовательно проводится Геро-

дотом в самых разных частях его труда (ср. I, 15, где опять го-

ворится о приходе киммерийцев «в Азию», и особенно I, 103, где

прямо указывается, что скифы изгнали киммерийцев «из Евро-

пы») .

Остальные необходимые для подкрепления своей гипотезы

случаи переосмысления свидетельств Геродота И. В. Куклина

вообще не объясняет, а лишь констатирует. Так, остается совер-

шенно неясным, каким образом Отец истории, говоря о могиле

киммерийских царей (IV, 11), мог перепутать припонтийскую

реку Тирас, возле которой он эту могилу помещает, с азиатским

народом созвучного наименования, упомянутым в Библии (Быт.,

10, 2); если все же принять эту версию, то следовало бы пояс-

нить, в какой этнокультурной среде и с опорой на какие реалии

могло сложиться предание о происхождении связанной каким-то

образом с этим народом киммерийской могилы, о которой яко-

бы Геродоту «просто рассказывали как о существующей» [Кук-

лина, 1985, с. 62—63] 4.

Попутно И. В. Куклина [1985, с. 61—62] со ссылкой на

С. П. Толстова [1948, с. 282 сл.} приводит примеры «глубоких

корней и широкого распространения в Средней Азии» ритуаль-

ных состязаний, составляющих параллель рассказу Геродота

(IV, 11) о борьбе двух групп киммерийских царей. Видимо, по

мысли исследовательницы, это подтверждает гипотезу о Сред-

ней Азии как об области, откуда двигались киммерийцы и ски-

фы. Но подобные ритуалы были в древности распространены у

самых разных народов (так, о хеттах см. [Ардзинба, 1982,

с. 80]; кстати, и С. П. Толстов приводил отнюдь не только сред-

неазиатские параллели, и ссылка И. В. Куклиной на него явно

неполна и потому тенденциозна), и аргументом при освещении

проблем этногенеза такие сопоставления служить не могут.

Без объяснения остается и происхождение «обильной кимме-

рийской топонимики» на берегах Керченского пролива, возник-

шей, по И. В. Куклиной, значительно позже времени существо-

вания реальных киммерийцев и послужившей «причиной уверен-

ности Геродота в давнем и исконном обитании здесь киммерий-

цев» (Куклина, 1985, с. 130—131]. Исследовательница ссылается

в этой связи на вполне убедительное предположение И. М. Дья-

конова [1956, с. 230], что «Киммерийский Боспор был назван

так, по всей вероятности, просто как „северный", для отличия от

Фракийского Боспора», что название это было дано греками и

12

что «остальные названия (Киммерик, Киммерийские укрепле-

ния, Киммерийские переправы) могли быть даны уже по имени

пролива» (при этом последнее предложение в изложении

И. В. Куклиной [1985, с. 601 лишилось вероятностной формы и

превратилось в категорическое утверждение). Однако ссылка

на это суждение И. М. Дьяконова сама по себе ничего не объяс-

няет, коль скоро И. В. Куклина отрицает существование у гре-

ков в догеродотово время даже мифологического по происхож-

дению представления о связи именно северного побережья Пон-

та с киммерийцами (см. ниже). Ведь она сама справедливо за-

мечает [Куклина, 1985, с. 60], что «перенос названий из Малой

Азии теоретически мог быть возможен в любое другое место на

побережье Черного моря» (и даже — добавим от себя — за его

пределы).

Таким образом, предлагаемая И. В. Куклиной интерпрета-

ция истории сложения анализируемого рассказа Геродота тре-

бует, как мы видим, для своего обоснования существенного на-

силия над его текстом и смыслом. Что же побуждает исследо-

вательницу проводить эту мучительную и неблагодарную опе-

рацию?

В рамках самого этого рассказа И. В. Куклиной удается об-

наружить лишь один «след» того, что Геродот исказил смысл

передаваемого им предания: по ее мнению, «противоречие»

обнаруживается в том, что «после азиатских походов скифы,

как пишет Геродот, вернулись в свою собственную страну

(ё- -г,'? axis’spTjM — IV, 1, 3 и IV, 4), однако оказывается все

же, что вернулись они не в Азию, где они первоначально оби-

тали (IV, 11, 1), а в Северное Причерноморье, к Меотиг^кому

(Азовскому) озеру (IV, 3, 2)» [Куклина, 1985, с. 131]. Вос-

принимая это свидетельство Геродота как противоречивое,

И. В. К} клина стремится в духе своей гипотезы объяснить его

происхождение наличием в припоитпйских областях и в Средней

Азии одноименных географических объектов — Меотиды (Азов-

ское и Аральское моря) и Танаиса (Дон и Сырдарья), что яко-

бы и заставило Геродота воспринять области, которых по воз-

вращении пз Передней Азии достигли скифы, как идентичные их

древней прародине [Куклина, 1985, с. 131 —136]. Однако если

не стремиться во что бы то ни стало обнаружить у Геродота

подтверждения рассматриваемой концепции, то необходимость

в столь громоздком и сложном объяснении вообще отпадет, по-

скольку никакого противоречия упомянутый текст не содержит:

мы уже отмечали, что, однажды вскользь упомянув о первона-

чальном приходе скифов от реки Араке, Отец истории в осталь-

ных местах своего труда в качестве «их собственной земли» вос-

принимает исключительно реальность своего времени—северо-

причерноморскую Скифию, так что его рассказ о возвращении

абсолютно логичен. Ниже мы увидим, что идентично излагает

последовательность событий раннескифской истории Диодор, во

многом не совпадающий с Геродотом и независимый от него.

13

Нтн .ли j жить n и пестовании Отца истории убедитель-

ны. ел» кы искажения истинного хода событий фактически ке

удается • (iti исключением неоднократно отмеченного обстоя-

ic.iuiiij, что преследуемые скифами киммерийцы бегут на-

встречу своим преследователям; объяснить этот момент мы по-

стараемся в гл. III). Поэтому в действительности основной опо-

рой для гипотезы И. В. Куклиной служат все же иные факты К

их числу исследовательница [Куклина, 1985, с. 48, сл.] в пер-

вую очередь относит отсутствие у раннегреческих авторов све-

дений о пребывании скифов в Северном Причерноморье (если,

конечно, отсутствие сведений можно назвать фактом).

По мысли И. В. Куклиной, скифы, как и киммерийцы, стали

известны эллинам еще до своего прихода из Передней Азии в

Северное Причерноморье, но только как участники событий

Малой Азии и смежных областях, а потому молчание раннегре-

ческих источников о причерноморских скифах свидетельствует,

что таковых до начала VI в. до н. э. просто не существовало.

Если даже согласиться с тем, что ни один из источников этой

группы не знает причерноморских народов, то все равно принять

умозаключение И. В. Куклиной и использовать это обстоятель-

ство для опровержения нарисованной Геродотом и некоторыми

более поздними авторами картины затруднительно — общая

предельная скудость и краткость ранних свидетельств античных

авторов о киммерийцах и скифах не позволяют строить на них

категорические заключения, как негативные, так и позитивные.

В действительности, однако, вызывает возражения и конкретная

трактовка этих свидетельств И. В. Куклиной. Рассмотрим ее

аргументацию.

Земля киммерийцев «Одиссеи» и «доителей кобылиц — мле-

коедов» «Илиады» вообще плохо поддается конкретной геогра-

фической привязке. Одно несомненно: киммерийцы представля-

лись Гомеру обитателями далеких северных областей, и подоб-

ное представление никак не могло сложиться вследствие зна-

комства лишь с малоазийским этносом. Поэтому совершенно

очевидно, что приведенная выше характеристика земли кимме-

рийцев в «Одиссее» (XI, 12 сл.) определяется не тем, где имен-

но греки впервые пришли в соприкосновение с этим народом.

Гипотеза же И. В. Куклиной [1985, с. 181 —182], что эта ха-

рактеристика — плод влияния мифов и эпоса самих киммерий-

цев, даже если принять ее, ни в малой степени не дает основа-

ний предпочесть среднеазиатскую локализацию их прародины

причерноморской. Последняя по крайней мере находит поддерж-

ку в более поздних источниках, тогда как первая лишена и этой

опоры.

Что касается доителей кобылиц — млекоедов «Илиады»

(XIII, 5 сл.), что, известно, ведутся споры, скрываются ли у

Гомера под этим описательным наименованием киммерийцы

или скифы [Граков, 1954, с. 10—11; Тереножкин, 1976, с. 8;

Куклина, 1985, с. 49 сл., и т. д.]. Первая точка зрения опирает-

14

ся «а этническую привязку того же наименования у Гесиода

(Strab., V, III, 7), вторая — у Каллимаха (Ad Artem., Ill, 252—

253• Вызывает, однако, сомнение правомерность самого стрем-

ления к жестко альтернативной этнической атрибуции этих мле-

коедов: подобное определение (‘I'^polyoi ГаХахто^сгри) скорее

должно было обозначать любой из народов, характеризую-

щийся таким, необычным для эллинов, хозяйственным укладом,

подобно термину «номады» и др. Но несомненно, что возникло

оно в греческой среде в результате знакомства с этим укладом,

и стоит задуматься над тем, где именно такое знакомство могло

произойти.

И киммерийцы, и скифы, появившиеся в Передней и Малой

Азии, были скорее всего представлены там исключительно воин-

скими отрядами без сопровождающих их семей и стад. Этому

имеется целый ряд подтверждений, в том числе и рассматри-

ваемых ниже археологических. По мнению И. М. Дьяконова

[1981, с. 99], то были лишь «дружины всадников, налетавшие

на чхжие страны», и именно данным обстоятельством исслето-

ватель объясняет само превращение термина «киммерийцы» в

обобщающий этноним (см. ниже). Последнее толкование при-

нимает, кстати, и II. В. Куклина [1985, с. 45—46]. Но ведь зна-

комство эллинов в Малой Азии с подобными отрядами, вырван-

ными из традиционного уклада и вряд ли в новых экологиче-

ских и социально-политических условиях занимавшимися мо-

лочным коиеродством, не могло породить в их сознании образ

млекоедов — деятелей кобылиц. Более вероятно, что оч сто-

жился под влиянием сведений о быте соплеменников этих вои-

нов на их степной родине, которая, следовательно, не была

слишком удалена от областей обитания самих греков. Воз-чт-

нув в таких условиях, это наименование могло, конечно, прила-

гаться и к тем отрядам степняков, которые проникали в отда-

ленные земли, в частности, к воевавшим в Малой Ajjih. Отме-

ченные соображения необходимо учитывать при толковании со-

ответствующих сведений как Гомера, так и Гесиода.

Самые серьезные возражения вызывает толковаш е

И. В. Куклиной [1985, с 58] упоминания Алкеем «Ахилла, вта-

дыкп Скифской земли». Вполне правомерно связывая эту эпп-

клезу героя с существованием культа Ахилла па Белом острове,

расположенном «в Эвкспнском море напротив устья Истра (Ду-

ная)», исследовательница далее пишет: «По-видимом), свиде-

тельство Алкея относится к той части территории Скифии, кото-

рая получила у греков название старой, или древней Скиф"ч

(Herod. IV, 99, 2) и которая располагалась к югу от Дуная \

А к этой территории, по мнению И. В. Куклиной, имя ск'-фов

еще до их появления в Северном Причерноморье могло быть

приурочено эллинами под влиянием знакомства с событиями в

близкой к западнопонтийскому побережью Малой Азии.

Все дело, однако, в том, что локализовать Геродотову Ста-

рую Скифию «к югу от Д}ная», т. е. на его правом берегу, ни-

15

к ix не удается, не искажая смысла источника. И. В Куклина

обосновывает такую локализацию усеченной цитатой ич Геро-

дота (IV, 99): «От Истра (начинается) уже та самая древняя

Скифия, которая простирается на юг и в направлении южного

ветра до города, называемого Каркинитидой» (другой перевод

[Доватур и др., 1982, с. 139] звучит так: «От Истра идет уже

древняя Скифия, лежащая к югу в направлении южного ветра

до города, называемого Каркинитидой»). Такая трактовка воз-

можна, однако, лишь при очередном допущении. «Эта Каркини-

тида, следовательно, не может быть тождественна той, которую

Геродот назвал в IV, 55» [Куклина, 1985, с. 58, примеч. 44] и

которая несомненно находилась в Северном Причерноморье,

близ устья р. Гипакирис. Но ведь, согласно опущенному

И. В. Куклиной непосредственному продолжению приведенного

пассажа Геродота (IV, 99), именно от упомянутой здесь Карки-

нитиды начинается область, заселенная таврами, и следователь-

но, помещать Старую Скифию в дунайском правобережье нель-

зя6, не приписав Геродоту очередной путаницы7. Эта область

составляет неотъемлемую часть Северного Причерноморья и

никаким преимущественным по сравнению с другими его частя-

ми тяготением к Малой Азии не характеризовалась ни фактиче-

ски, ни в сознании греков. Поэтому отрывать свидетельство Ал-

кея об Ахилле — владыке Скифской земли от Прнпонтийской

Скифии нет никаких оснований.

Мы видим, что ни одно из рассмотренных до сих пор свиде-

тельств, использованных И. В. Куклиной в качестве опоры для

отстаиваемой ею гипотезы, не справляется с возлагаемой на

него задачей, да и вписывается в эту гипотезу лишь в резуль-

тате ощутимого насилия. Что же в таком случае является ис-

ходным основанием для выдвижения самой гипотезы? Эта не-

благодарная роль отведена свидетельству Аристея Проконнес-

ского о вытеснении киммерийцев скифами. Некоторые аспекты

толкования этого источника И. В. Куклиной уже были под-

вергнуты критике А. И. Иванчиком [1989], сближающимся с

нею, однако, в главном для нашей темы моменте — в отрицании

связи описанных в нем событий с Северным Причерноморьем, в

локализации их вне северопонтийского региона. Поэтому мне-

ния обоих названных исследователей мы рассмотрим совокупно.

Свидетельство Аристея по интересующему нас вопросу со-

хранилось в передаче Геродота (IV, 13). Завершив изложение

своей собственной версии рассказа о скифо-киммерийском

конфликте и о продвижении этих народов в Мидию и Малую

Азию, Отец истории прибавляет: «Аристей, сын Каистробия,

муж [родом] из Проконнеса, сказал в своих стихах, что, одер-

жимый Фебом, он дошел до исседонов, а что выше исседонов

живут одноглазые мужи — аримаспы. Над ними живут стерегу-

щие золото грифы, а выше этих — гипербореи, достигающие мо-

ря. Кроме гипербореев, все эти племена, начиная с аримаспов,

всегда нападали на соседей. И как аримаспами вытесняются из

16

страны исседоны, так исседонами — скифы. Киммерийцы же,

обитавшие у южного моря, под натиском скифов покинули стра-

ну. Таким образом, и Аристей не соглашается со скифами в

отношении этой страны».

Совершенно очевидно, что речь здесь идет о последователь-

ной цепи межэтнических столкновений, действительных или мни-

мых, вызывающих массовое перемещение народов, причем по-

следним звеном в этой цепочке порождающих друг друга пере-

селений выступает интересующее нас появление скифов в земле

киммерийцев. Вопрос состоит в том, какую территорию следует

рассматривать в качестве театра всех этих конфликтов, и в ча-

стности, где локализовать упомянутую страну киммерийцев.

Причисляя все названные Аристеем народы к «среднеазиатским

племенам», И. В. Куклина считает, что, «переправившись через

Амударью и продвинувшись к югу (реально — к юго-западу),

скифы как раз и могли оказаться у северных границ киммерий-

ской территории, занимавшей, по всей видимости, какую-то

часть Иранского нагорья к северу от Персидского залива»

[Куклина, 1985, с. 77].

Здесь нет возможности рассматривать все доводы, приведен-

ные исследовательницей в поддержку локализации перечислен-

ных народов, лежащей в основе этой реконструкции, поскольку

это потребовало бы анализа всей совокупности данных антич-

ной традиции об обитателях широко понимаемого «скифского

мира» и его окрестностей. В частности, согласование размеще-

ния исседонов к северу от Сырдарьи и далее на восток до Семи-

речья и Притяньшанья с утверждением Геродота (IV, 25) об

обигании этого народа непосредственно к востоку от аргиппеев,

в свою очередь, зависит от определения областей расселения

всех тех народов, через земли которых проходит путь от причер-

номорских скифов в землю аргиппеев (Herod., IV, 21—24).

И. В. Куклина [1985, с. 80] ограничивается ссылкой на неопре-

деленность данных о протяженности и направлении этого пути

(Herod., IV, 23) и на соотнесенность земли аргиппеев с Рипей-

скими горами, в свою очередь отождествленными ею с Тянь-Ша-

нем. Но последняя идентификация сама по себе более чем дис-

куссионна (ср. [Бонгард-Левин, Грантовский, 1983, с. 32—35;

Жарникова, 1985]), а сообщение Геродота (IV, 24), что путь до

аргиппеев хорошо известен эллинам из Гавани Борисфеннтов и

из других припонтийских портов, делает локализацию этого на-

рода в Притяньшанье вообще немыслимой 8. Вопрос о толкова-

нии пути из Скифии к аргиппеям мы подробнее рассмотрим в

гл. III. Сейчас же, не анализируя всю интерпретацию Аристе-

евой периегесы в монографии И. В. Куклиной, сосредоточим

внимание на вопросе о местоположении упомянутой в ней земли

киммерийцев.

Главным моментом при решении этого вопроса для

И. В. Куклиной служит сообщение Аристея — Геродота, что этот

народ обитал «у южного моря». По мнению исследовательницы

2 Зак. 35а

17

[Куклина, 1985, > 7<'|. • npi тан шстся сомнительным, что i ре-

ки мп| in нанипь cc.H'piK г побережье Черного моря южным

и по отношению к Северном, океану Проанализировав

18тсм чаи определения Геродотом какого-либо моря как

«южнч1<1 И В. Куклина отвергает вывод А. И. Доватура

(1482, с. 112—113] об «условности, относительности обозначе-

ний „северное, южное море“ у Геродота» и о том, что для Отца

истории «по отношению к Скифии южным морем является, та-

ким образом. Черное». Она полагает, что южное море у Геродо-

та— всегда Эритрейское море, т. е. Индийский океан с за типа-

ми, ограничивающий с юга известную эллинам ойкумену [Кук-

лина, 1985, с. 74—761.

Абсолютный характер этого вывода убедительно оспорил

А. И. Иванчик, выделивший различные контексты подобного

словоупотребления у Геродота. По его мнению, «во всех случаях

употребления наименования морей по одной из сторон

света... такие наименования имеют относительный характер.

Там, где это возможно, Геродот, употребляя такое обозначение,

вводит уточнения. Когда же они употреблены без уточнений, то

прилагаются к морям, не имеющим собственного имени». Как

раз к последнему разряду относит Л. И. Иванчик интересующий

нас пассаж Herod., IV, 13. Поскольку же «пи Евкспнское, ни

Эритрейское море этому условию не удовлетворяют, зато ему

прекрасно соответствует Средиземное море в той его части, где

оно омывает южный берег Малой Азии», с Лристеевой «землей

киммерийнев» он отождествляет Киликию, где в самом деле око-

ло 40-х годов VII в. до н. э. киммерийцы не только присутство-

вали, но и потерпели военное поражение — возможно, от скифов

(Strab., I. Ill, 21) [Иванчик, 1987, с. 51—53].

Таким образом, оспорив методику толкования текста, пред-

ложенную И. В. Куклиной, и расходясь с ней в конкретных вы-

водах, А. И. Иванчик солидарен с нею в том отношении, что

приурочивает интересующее нас событие к областям вне Север-

ного Причерноморья. Приходится, однако, констатировать, что

его интерпретация, как и гипотеза И. В. Куклиной, порождает

больше трудностей, чем устраняет неясностей. Толковать рас-

сматриваемое свидетельство Аристея можно, лишь держа по-

стоянно в поле зрения то обстоятельство, что оно известно нам

в изложении Геродота, а следовательно, любая его трактовка не

может не учитывать того, как понимал его Отец истории и чем

он руководствовался, включая соответствующий пассаж в свое

повествование. И. В. Куклина [1985, с. 77] совершенно справед-

ливо отметила, что «Аристей и Геродот передают один и тот же

вариант легенды о происхождении скифов, с той только разни-

цей, что, по Геродоту, скифов вытеснили массагеты, а по Ари-

стею — исседоны». Именно как своего единомышленника в дан-

ном вопросе и привлекает Аристея Отец истории, что прямо до-

ку монтируется ремаркой, заключающей его пересказ свидетель-

ства Аристея (или даже почти буквальную цитату из него, к

18

чему склоняется А. И. Иванчик): «Таким образом, и Аристей не

соглашается со скифами в отношении этой страны», т. е., по-

добно самому Геродоту, не верит скифскому мифу об их авто

хтонности в этой стране. Из контекста совершенно очевидно,

что «эта страна» приведенной ремарки идентична упомянутой в

предыдущей фразе стране, которую обитавшие у южного моря

киммерийцы покинули под натиском скифов. Но ведь мы уже

видели (с этим согласна и И. В. Куклина), что для Геродота

(хотя бы и вследствие его заблуждения) такой страной было

Северное Причерноморье, а значит, для подтверждения своего

взгляда на историю именно этого региона нужна была ему вер-

сия Аристея.

Как выбраться из этого противоречия? Предположить, что

Геродот не уловил смыслового различия между своим расска-

зом и версией Аристея, т. е. понял ее неправильно, точно так же

как неправильно — по мысли И. В. Куклиной и А. И. Иванчи-

ка — понимают ее большинство современных исследователей?

Но тогда интерпретация ее исконного содержания не может

базироваться на анализе случаев аналогичного словоупотреб-

ления у Геродота, якобы приписавшего данной версии смысл,

этому исконному содержанию противоположный. Считать, что и

сам Геродот имел в виду не Северное Причерноморье, а какой

то иной регион — безразлично, побережье Киликии или Эри-

трейского моря? Но в таком случае теряет смысл предлагаемое

им противопоставление этого рассказа и собственно скифского

мифа как двух альтернативных вариантов толкования пробле-

мы происхождения обитателей одной страны — той самой, что,

согласно этому мифу, располагается у берегов Борисфена или

вокруг приднепровской Гилеи.

Остается признать, что Геродот имел в виду именно то, что

видят в его рассказе большинство современных комментаторов

его труда,— повествование о столкновении скифов и киммерий-

цев на северном побережье Понта. Почему же в таком случае

киммерийцы охарактеризованы здесь как «обитающие у южно-

го моря»? Поэма Аристея — и это достаточно наглядно показа-

ли Г. М. Бонгард-Левин и Э. А. Грантовский [1983, с. 97, ПО

и др.],— восходя во многих своих особенностях к мировосприя-

тию евразийских народов «скифского круга» и их соседей, отра-

зила присущую именно им картину мира. Неотъемлемой чертой

последней, как продемонстрировали те же авторы, было пред-

ставление о лежащем за горами полумифическом «море бла-

женных», расположенном у северного предела обитаемого ми-

ра, и о другом море, составляющем южный рубеж земли,— том

самом, в которое впадают все текущие с севера на юг великие

реки. Эта картина мира, сложившаяся на юге Восточной Евро-

пы, в несколько трансформированном виде представлена в кос-

мологических системах всех индоиранцев древности [Бонгард-

Левин, Грантовский, 1983, passim]. По существу, именно она и

определяет в анализируемом фрагменте поэмы Аристея способ

2*

19

<i11rHurt «it.iip.i iii* ' 11114 ic !< nun , pa «мешающегося между

морем hoi ic Kiiiopoio жнн). iнпербореи («Iнпербореи, дости-

гающие моря» — аналог блаженных индоиранской мифологии),

и морем, иа побережье коюрого обитали киммерийцы. Страна

обитания всех перечисленных Аристеем народов служит той

«точкой отсчета», по отношению к которой эти два моря высту-

пают соответственно как северное и южное. Так что, если сле-

довать предложенной А. И. Иванчиком классификации слхчаев

соответствующего словоупотребления у Геродота, то интересую-

щий нас пассаж примыкает к первой группе, когда «северное,

восточное и южное моря означают соответственно „море у север-

ного, восточного и южного побережья"» какой-либо страны

[Иванчик, 1987, с. 49; Herod., II. 21. IV, 100, V, 31]

Однако наибольшую аналогию этому пассажу как целостной

структуре составляет текст, выделенный А. И. Иванчиком в осо-

бый тип, где обитатели Азии описываются как последователь-

ный ряд народов «от моря до моря» (Herod., IV, 37). Точно по

такой модели описана Аристеем далекая северная земля, в ан-

тичной литературе зачастую фигурирующая как «Скифия» в

широком понимании этого термина. Моря, ограничивающие ее с

севера и с юга, для Аристея и Геродота в данном контексте не

столько реальные моря античной географии, известные и в иных

контекстах (тем более что к мнению о существовании моря на

севере от обитаемой земли Геродот вообще относится достаточ-

но скептически [Куклина, 1985, с. 74]), сколько рубежи этой

полулегендарной страны, какими их мыслили сами ее обитатели.

Поэтому, хотя Отец истории и осознает идентичность «южного

моря» в приводимом им эксцерпте из Аристея хорошо извест-

ному ему Понту Эвксинскому (что ясно из всего окружающего

повествования) 9, но не сопровождает его упоминание никаким

дополнительным пояснением, если не считать таковым саму

констатацию обитания на его побережье киммерийцев.

Мы видим, таким образом, что известный нам в передаче Ге-

родота отрывок из поэмы Аристея, как и все рассмотренные

выше источники, не подкрепляет гипотезу о локализации скифо-

киммерийского конфликта вне пределов Северного Причерно-

морья. Но чтобы завершить анализ этой гипотезы, необходимо

остановиться на сообщениях еще некоторых древних авторов.

Дело в том, что, вопреки мнению И. В. Куклиной [1985, с. 78],

рассказ Геродота об этом конфликте отнюдь не может рассмат-

риваться как, «по сути дела, единственное из дошедших до нас

свидетельств, связывающих (видимо, следует читать: „свиде-

тельство, связывающее".— Авт.) киммерийцев раннего времени

с территорией Северного Причерноморья». У относительно позд-

них авторов такие свидетельства — как прямые, так и косвен-

ные — имеются, и обойти их вниманием нельзя. Так, Страбон

(XI, II, 5), отмечая, что Боспор был назван Киммерийским по

имени обитавшего здесь некогда народа, который «делал набеги

на живущих внутри страны по правую сторону Понта, до

20

Ионии», добавляет: «Киммерийцев изгнали из страны скифы, а

скифов — эллины, основавшие Пантикапей и прочие города на

Боспоре». Упоминание Пантикапея неоспоримо свидетельствует,

изо под страной, откуда киммерийцы были вытеснены скифами,

имеется в виду не «правая сторона Понта», которой киммерий-

цы лишь достигали в своих походах, а область их исконного

обитания, локализуемая Страбоном у одноименного этому на-

роду Боспора.

Конечно, нельзя исключить, что Страбон здесь просто следу-

ет версии Геродота, и тогда его рассказ не имеет для нас само-

стоятельной информативной ценности. Значительно важнее в

этом отношении свидетельство Плутарха (Mar., XI), в некото-

рых пунктах, касающихся киммерийцев, вопреки утверждению

И. В. Куклиной, прямо противоположное Геродоту [Граков,

1954, с. 11] и, следовательно, от него независимое. Тем сущест-

веннее содержащееся здесь сообщение, что те киммерийцы, ко-

торые впервые стали известны древним эллинам, «перешли от

Меотиды в Азию», хотя, по мнению И. В. Куклиной [1985,

с. 183], из него также «не представляется возможным извлечь

подтверждение тому, что киммерийцы были обитателями Север-

ного Причерноморья, как это пытаются сделать современные

исследователи».

Процедуре насильственного перетолкования подвергнут в

раббте И. В. Куклиной и рассказ Диодора (II, 43). Хотя этот

автор не упоминает имени киммерийцев (что само по себе, как

мы увидим, представляет определенный интерес), он предлага-

ет нам свою — и весьма подробную — версию тех самых собы-

тий раннескифской истории, участником которых другие источ-

ники называют этот парод. Поэтому свидетельство Диодора, без

сомнения, заслуживает нашего внимания в контексте разбирае-

мой проблемы. Вот этот рассказ.

«43.1. Теперь перейдем к скифам, населяющим соседнюю [с

индийцами] страну. Они сначала занимали незначительную об-

ласть, но впоследствии, понемногу усилившись благодаря своей

храбрости и военным силам, завоевали обширную территорию и

снискали своем}7 племени большую славу и господство. 2. Сна-

чала они жили в очень незначительном количестве у реки Арак-

са и были презираемы за свое бесславие; но еще в древности

под управлением одного воинственного и отличавшегося страте-

гическими способностями царя они приобрели себе страну в

горах до Кавказа, а в низменностях прибрежья Океана и Мео-

тийского озера и прочие области до реки Танаиса. 3. Впоследст-

вии. по скифским преданиям, появилась у них рожденная зем-

лей дева, у которой верхняя часть тела до пояса была жен-

ская, а нижняя — змеиная. Зевс, совокупившись с ней, произвел

сына по имени Скиф, который, превзойдя славой всех своих

предшественников, назвал народ по своему имени скифами. В

числе потомков этого царя были два брата, отличавшиеся доб-

лестью; один из них назывался Пал, а другой — Нап. 4. Когда

21

они совершили славные подвиги и разделили между собой цар-

ство, по имени каждого из них назвались народы, один палами,

а другой — напами. Спустя несколько времени потомки этих

царей, отличавшиеся мужеством и стратегическими талантами,

подчинили себе обширную страну за рекой Танаисом до Фра-

кии и, направив военные действия в другую сторону, распрост-

ранили свое владычество до египетской [реки] Нила. 5. Пора-

ботив себе многие значительные племена, жившие между этими

пределами, они распространили господство скифов с одной сто-

роны до восточного океана, с другой до Каспийского моря и

Меотийского озера; ибо это племя широко разрослось и имело

замечательных царей, по имени которых одни были названы

саками, другие массагетами, некоторые аримаспами и подобно

им многие другие».

Уже отмечалась [Раевский, 1985, с. 54 и 217—218] специфи-

ческая черта этого источника — чередование в нем фрагментов

генеалогического мифа и исторического предания, столь четко

противопоставленных друг другу у Геродота, равно как и не-

зависимость запечатленной в нем традиции от сообщения Отца

истории. Эта независимость проявляется как в чисто мифологи-

ческих пассажах, так и в принципиально ином понимании тер-

мина «скифы». Тем интереснее совпадение событийной канвы

раннескифской истории у обоих авторов: первоначальное оби-

тание этого народа «у реки Аракса», затем расширение подвла-

стных ему областей и, наконец, походы в Переднюю Азию

впло1ь до Египта. Для нас в данный момент интерес представля-

ет локализация зоны обитания скифов на втором из трех пере-

численных этапов.

И. В. Куклина [1985, с. 122—123] видит в рассказе Диодора

прямое подтверждение своей гипотезы о продвижении скифов по

землям к югу от Каспийского моря, отождествляя упомянутый

здесь Танаис с Сырдарьей, Меотиду — с Аральским морем, а

Кавказ — с «восточным отрезком Тавра — той горной цепи, ко-

торая тянулась в широтном направлении через Азию от мыса

Микалы до Индии». Общепринятое толкование упомянутых

здесь событий как связанных с югом Восточной Европы она

объясняет тем, что оно «попросту привносит привычные совре-

менным исследователям представления в текст древнего автора»

(см. также [Куклина, 1985, с. 191]). Все плохо укладывающиеся

в такую трактовку моменты исследовательница обходит молча-

нием — к примеру, указание на то, что скифы на втором этапе

своей миграции заняли территорию «за Танаисом до Фракии»

(курсив наш.— Авт.) и, лишь «направив действия в другую сто-

рону», достигли Египта; сюда же относится тот факт, что под

Танаисом в данном случае подразумевается река, около которой

живут савроматы (II, 43, 6), т. е. определенно — Дон. Если же

учитывать все данные Диодора без купюр и изъятий, то наибо-

лее логичным представляется традиционное понимание его рас-

сказа, локализующее промежуточную зону обитания скифов в

22

процессе их расселения в Предкавказье ([Мачинский, 1971,

с. 32—33]; см. также [Лесков, 1981, с. 102—103]). Поэтому,

вполне соглашаясь с И. В. Куклиной [1985, с. 123], что «Диодор

по существу передает ту же самую версию о происхождении

скифов, что и Аристей и Геродот», мы приходим к выводу, что и

этот источник не дает оснований для пересмотра традиционной

трактовки сообщений названных авторов, а, напротив, подкреп-

ляет ее.

Резюмируя все сказанное, мы приходим к выводу, что целая

серия подобных переосмыслений древних свидетельств превра-

щает монографию И. В. Куклиной из опыта воссоздания «Этно-

географии Скифии по античным источникам», как гласит полное

название ее книги, в попытку решить ту же задачу вопреки

этим источникам. Но остается открытым вопрос, к которому мы

вернемся ниже: что же в конечном счете побуждает предприни-

мать подобное переосмысление, если автор вынужден подверг-

нуть ему' все тексты, и пи один не подтверждает его концепцию

непосредственно? В самих античных свидетельствах о событиях

раннескифской истории, и в частности о столкновениях скифов с

киммерийцами, не обнаруживается оснований — ни содержа-

тельных, ни формальных — для утверждения о недостоверности

античной традиции в принципе и для ее пересмотра в предло-

женном И. В. Куклиной или А. И. Иванчиком ключе, в том чис-

ле для отказа от понимания киммерийцев как предшествующих

скифам обитателей Северного Причерноморья.

Конечно, делать на этом основании категорический вывод о

полной исторической точности анализируемой традиции не

только преждевременно, но и недопустимо, поскольку свиде-

тельства различных античных авторов разнятся между собой по

целому ряду моментов; на некоторые же весьма существенные

вопросы они вообще не дают ответа. Так, до сих пор у исследо-

вателей нет общепринятого суждения, какая реальная река

фигурирует под именем «Араке» у Геродота и Диодора, поме-

щающих близ нее исконную область обитания скифов (историю

вопроса см. [Куклина, 1985, с. 114 сл.]), а следовательно, нет и

ясности относительно того, где локализовать скифскую прароди-

ну. Еще пример: если Аристей, Геродот и Страбон (XI, I, 5)

повествуют о тотальном вытеснении киммерийцев из областей

их обитания на северном побережье Понта скифами, то Диодор

обходит это обстоятельство молчанием, не упоминая и имени

киммерийцев, а данные Плутарха (Mar., XI) прямо его опро-

вергают, поскольку свидетельствуют, что в Переднюю Азию

переместилась лишь незначительная часть обитавших у Меоти-

ды киммерийцев. Далее: у Геродота появление киммерийцев на

Ближнем Востоке предстает как однократное, обусловленное

скифским преследованием, тогда как Страбон говорит о регу-

лярных киммерийских набегах на страны «на правой стороне

Понта».

Все эти моменты весьма существенны для воссоздания рс

23

и u.fHirt к , ины < кифо киммерийских взаимоотношений п зт o-

f ;.u>. ip.ioii истории < кпфои н смежною с ними мира. Отсюда

следует, что рассмотренные выше данные античной традиции

нуждаются в проверке, корректировке и конкретизации, но вы-

полнить эту задачу можно, лишь опираясь на внешние по отно-

шению к этой традиции данные. В этом качестве, как уже гово-

рилось, выступают свидетельства восточных текстов и археоло-

гические материалы.

Первые ценны прежде всего тем, что подтверждают историч-

ность киммерийцев. Данные античной традиции на этот счет

требуют проверки уже по той причине, что сообщающие об этом

народе греческие источники в подавляющем большинстве не

синхронны событиям, о которых они повествуют. Деяния ким-

мерийцев в античной традиции — это события далекого прош-

лого, и опираться только на эту традицию нельзя, ибо в прин-

ципе не исключено, что все ее рассказы об этом народе — про-

дукт эллинского мифотворчества (ср. сказанное выше о гоме-

ровских киммерийцах) либо проявление квазиисторических фан-

тазий античного мира. Возможность такого толкования как раз

и опровергается, как известно, наличием сообщений о кимме-

рийцах в древневосточных текстах того самого периода, к кото-

рому относит этот народ античная традиция.

Весьма существенно, что греческие и восточные данные о

киммерийцах отчасти корреспондируют между собой и по со-

держанию. Сведения о прямых контактах с этим народом как

жителей древневосточных юсударств, так и обитателей Ионии

и сопредельных с нею малоазийских территорий не позволяют

трактовать сообщения античных авторов как воспроизведение

ближневосточной традиции. Тем большее значение приобретает

специально подчеркнутый И. М. Дьяконовым факт, что «не

только народы Передней Азии, но и греки именовали их (ким-

мерийцев.— Авт.), по сути дела, тем же термином» [Дьяконов,

1981, с. 94; курсив наш.— Авт.], ибо из этого следует, что ана-

лизируемый термин во всех его вариантах (греч. Kip-pepjoi,

акк. gimirri и т. п.) в конечном счете восходит к самоназванию,

которым обозначала себя некая общность (этнокультурная, эт-

носоциальная или какая-то иная — вопрос о ее природе мы на

данном этапе оставляем в стороне). В противном случае «гре-

ческое и переднеазиатское иноназвания были бы скорее всего

различными» [Дьяконов, 1981, с. 94]. Таким образом, историче-

ская реальность киммерийцев и аутентичность их названия са-

ми по себе сомнению не подлежат и являются общепризнанны-

ми в исторической науке.

Далеко не столь однозначно решается вопрос о терригорни,

.• которой связана история этих киммерийцев, известны? как

древнему Востоку, так и античному миру. Что касается их ак-

тивности в Передней Азии в VIII—VII вв. до н. э. и некоторых

связанных с этим событий (к примеру, киммеро-асснрийских

столкновений), то они фиксируются синхронными этим событи-

24

ям клинописными текстами, и это надежно удостоверяет при-

сутствие киммерийцев в указанных областях (см. [Иванчик,

1989]), вполне подтверждая повествующую о том же античную

традицию. Отнако подобные тексты ничего не сообщают об их

происхождении и потому не могут ни подтвердить, пи опроверг-

нуть достоверность представления античного мира о них как о

народе, пришедшем в Переднюю Азию из Северного Причерно-

морья. Между тем именно этот тезис античной традиции, трак-

тующий киммерийцев как «доскифское» население северопон-

тийского региона, собственно, и представляет интерес в кон-

тексте рассматриваемой темы. В специальной литературе можно

выявить два подхода к его оценке.

Первый подход, в отечественной скифологии преобладающий,

хаоактеризуется доверием к рассказу об обитании киммерий-

цев в Северном Причерноморье до прихода туда скифов и о про-

движении их именно оттуда в Переднюю Азию. Второй подход,

уже упомянутый выше, основан на отрицании какой бы то ни

было связи их с территорией будущей Скифии. Сторонники

этой точки зрения полагают, что локализация киммерийцев в

да ном регионе — историческая аберрация, сравнительно позд-

нее переосмысление сведений о реальном взаимодействии ким-

мерийцев и скифов, имевшем место исключительно в Передней

и Матой Азии.

При оценке этих толкований стоит вспомнить, что независи-

мые от античной традиции восточные источники позволяют не

только констатировать исторические контакты двух названных

народов в Передней Азии, но и предположить известное едино-

образие их культурного облика, в корне отличного от собствен-

но древневосточного; это единообразие порождено скорее всего

единством их хозяйственного уклада [Грантовский, 19806, с. 72],

в чем как будто можно видеть косвенное указание на то, что

формирование такого уклада происходило в сходных экологи-

ческих условиях (ср. упомянутое выше применение к обоим

народам наименований «млекоеды», «доители кобылиц» в ан-

тичных текстах). Напомним также неоднократно отмечавшуюся

специалистами взаимозаменяемость названий «скифы» и «ким-

мерийцы» в восточных текстах [Дьяконов, 1981, с. 93], имено-

вание киммерийцами всех евразийских племен скифо-сакского

круга в вавилонских версиях ахеменидских надписей [Дьяко-

нов, 1956, с. 238; Дандамаев, 1977, с. 31—32] и, наконец, прямое

толкование библейской «таблицей народов» (Быт., 10, 3) наро-

да Ашкеназ (Ашкуз — скифов) как потомка Гомера (кимме-

рийцев) [Дьяконов, 1956, с. 246—247].

Если дополнить эти моменты скудными, но все же сущест-

венными данными в пользу толкования киммерийцев как наро-

да ираноязычного, принадлежащего к той же языковой группе,

что и скифы [Дьяконов, 1956, с. 239—241; Абаев, 1965, с. 125—

126 и др.], то общность происхождения скифов и киммерийцев

предстанет как хотя и не неоспоримо доказанная, но достаточно

25

вероятная. Поскольку же приход скифов в Переднюю Азию

именно из Северного Причерноморья фактически общепризнан

(если не следовать радикальной гипотезе И. В. Куклиной, до

сих пор, как мы постарались показать выше, ничем не подкреп-

ленной), то можно сказать, что античная традиция о причерно-

морском происх жденич киммерийцев получает во внешних по

отношению к ней данных некоторое — хотя и косвенное — под-

тверждение. Чтобы оспорить ее историчность, требовалось бы по

меньшей мере обнаружить причины, побуждавшие античный

мир к нарочитому конструированию такой традиции. Пока jto

не сделано, мы пе видим серьезных оснований для того, чтобы

полностью отвергать содержащуюся в античных источниках

информацию относительно локализации прародины и ранней

этической истории киммерийцев.

С целью придать этим свидетельствам необходимую конкрет-

ность, наполнить запечатленную в них историю взаимодействия

киммерийцев и скифов реальным содержанием исследователи

нескольких поколений предпринимают Настойчивые попытки

наложить вербальные данные на археологический материал.

Прежде чем анализировать эти попытки и оценивать их убеди-

тельность, коснемся вкратце некоторых вопросов методики по-

добной процедуры.

Проблема согласования сведений античной традиции о ски-

фо-киммерийских взаимоотношениях с археологическими мате-

риалами представляет собой с семиотической точки зрения за-

дачу выявления в обеих названных группах источников инфор-

мации об одних и тех же событиях и процессах этнокультурной

истории, передаваемой специфичными для каждой из этих групп

способами. Речь, следовательно, идет о взаимном переводе со-

общений, идентичных по содержанию, но различных по своей

кодовой природе. Поэтому корректное согласование названных

источников предполагает достаточно глубокое постижение спо-

собов кодирования этноисторической информации в античных

нарративных текстах, с одной стороны, и в археологическом ма-

териале — с другой. Как же выражается этническая проблема-

тика средствами названных источников?

По удачной формулировке Ю. В. Бромлея [1983, с. 49],

«этнос — категория сопоставительная», и этническая принад-

лежность определенных исторически сложившихся совокупно-

стей людей находит выражение прежде всего через отличие

этих совокупностей друг от друга. «Конечно, само единство

внешних отграничительных особенностей этноса представляет

собой выражение его определенных внутренних связей. Но все

же характерная особенность этнических общностей как раз и

состоит в том, что их непременным свойством, имеющим важ

ное типологическое значение, является взаимное различение»

[Бромлей, 1983, с. 49; курсив наш.— Авт.]. Поэтому вопрос о

принципах кодирования этноисторической информации средст-

вами разных по природе источников оборачивается выявпением

26

способов выражения в этих источниках отмеченного различения

этносов.

В свою очередь, то, по каким конкретно характеристикам

осуществляется такое различение, определяется содержанием,

вкладываемым в понятие «этнос». Вновь воспользуемся форму-

лировкой Ю. В. Бромлея: этнос «может быть определен как ис-

торически сложившаяся на определенной территории устойчи-

вая межпоколенная совокупность людей, обладающих не только

общими чертами, но и относительно стабильными особенностя-

ми культуры (включая язык) и психики, а также сознанием

своего единства и отличия от всех других подобных образова-

ний (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнони-

ме)' (Бромлей, 1983, с. 57—58]. По существу, это определение

представляет реестр этноразличительных признаков, констата-

ция которых и составляет этноисторическую информацию.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что полнота имеющихся в

нашем распоряжении данных о перечисленных характеристиках

этносов определяется прежде всего тем, какими именно источ-

нш >ми этчоисторической информации в каждом конкретном

случае мы располагаем, т. е. какими способами эта информация

закодирована, ибо различные коды в разной степени пригодны

для хранения сведений о тех или иных из перечисленных этни-

ческих характеристик. Более того, когда речь идет об удален-

ных от нас эпохах, на практике зачастую в нашем распоряже-

нии оказывается лишь незначительная доля информации, по-

требной для полноценной этноисторической реконструкции. В

полной мере сказанное относится к истории скифо-киммерий-

ских отношений.

Прежде всего приходится признать, что некоторые из пере-

численных в приведенном определении этноса характеристик не

находят адекватного отражения ни в одной из доступных в на-

шем случае категорий источников и не могут быть использова-

ны для воссоздания интересующей нас картины. Так, в целом

приходится оставить в стороне вопрос о специфических особен-

ностях психики как об этноразличительной характеристике. Ко-

нечно, в действительности эти особенности так или иначе опре-

деляют характер каждого проявления любой этнической куль-

туры, но их влияние здесь столь сложно опосредовано и меха-

низмы этого воздействия столь мало исследованы, что оценивать

реальные различия между отдельными культурами прошлого

как проявления этнопсихологических особенностей их носителей

неправомерно.

В рассматриваемом случае приходится отказаться и от при-

влечения данных о языке — важнейшем в принципе этнокуль-

турном показателе. Конечно, язык скифов (в меньшей мере —

киммерийцев) может служить — и, как известно, служит —

предметом изучения. Но имеющихся данных явно недостаточно

для освещения на этом материале вопроса об этнических отно-

шениях между скифами ц киммерийцами. Скорее наоборот,

27

общие соображения на этот счет, опирающиеся на сведе7- »я

иной природы, предопределяют толкование проблемы этноязы-

ковой принадлежности киммерийцев и соответственно понима-

ние характера отношений между ними и скифами.

Зато на других — помимо языка — «стабильных особенно-

стях культуры» как на этнодифференцирующих признаках мы

по необходимости должны остановиться подробно, поскольку ото

имеет прямое отношение к ключевой в методологическом отна^

шении проблеме соотношения археологической культуры и эт-

носа.

Под археологической культурой понимается «совокупное ь

памятников, объединенных и отличающихся от прочих исключи-

тельным или преобладающим проявлением» определенного

культурного комплекса, который, в свою очередь, представляет

«систему, состоящую из значительного ряда существенных ти-

пов, связанных сильной корреляцией и относящихся по крайней

мере к нескольким из важнейших категорий археологического

материала (керамика, способ погребения, облик жилища и по-

селения, набор орудий, оружия, украшений и т. п.)» [Клейн,

1970, с. 51]. Поскольку подобный культурный комплекс, харак-

теризующий археологическую культуру7 (АК), как раз и отра-

жает достаточно специфичные особенности культуры некоей

существовавшей в прошлом группы людей, правомерность при-

знания этнической природы этой группы нельзя считать заведо-

мо исключенной. Конкретно такой подход выразился бы в при-

знании, что археологическая культура есть материальный след

существовавшего в прошлом этноса, что различие культур со-

ответствует множественности этносов, что система синхронных

культур воспроизводит этническую карту7 занятой ими террито-

рии в соответствующий период, что изменение ареала той пли

иной культуры отражает перемещение представленного ею

этноса, смена не связанных между собою генетически культур

в каком-либо регионе соответствует смене этнического

состава его населения, а непрерывная культурная преемствен-

ность, напротив, отражает стабильность такого состава.

В эмпирической археологии подобные представления в более

пли менее явной форме достаточно широко распространены, хо-

тя разные исследователи придерживаются их с различной мерой

последовательности. В то же время в целом ряде работ по тео-

ретической археологии, по методике интерпретации археологи-

ческого материала мы находим отличную от эмпирического под-

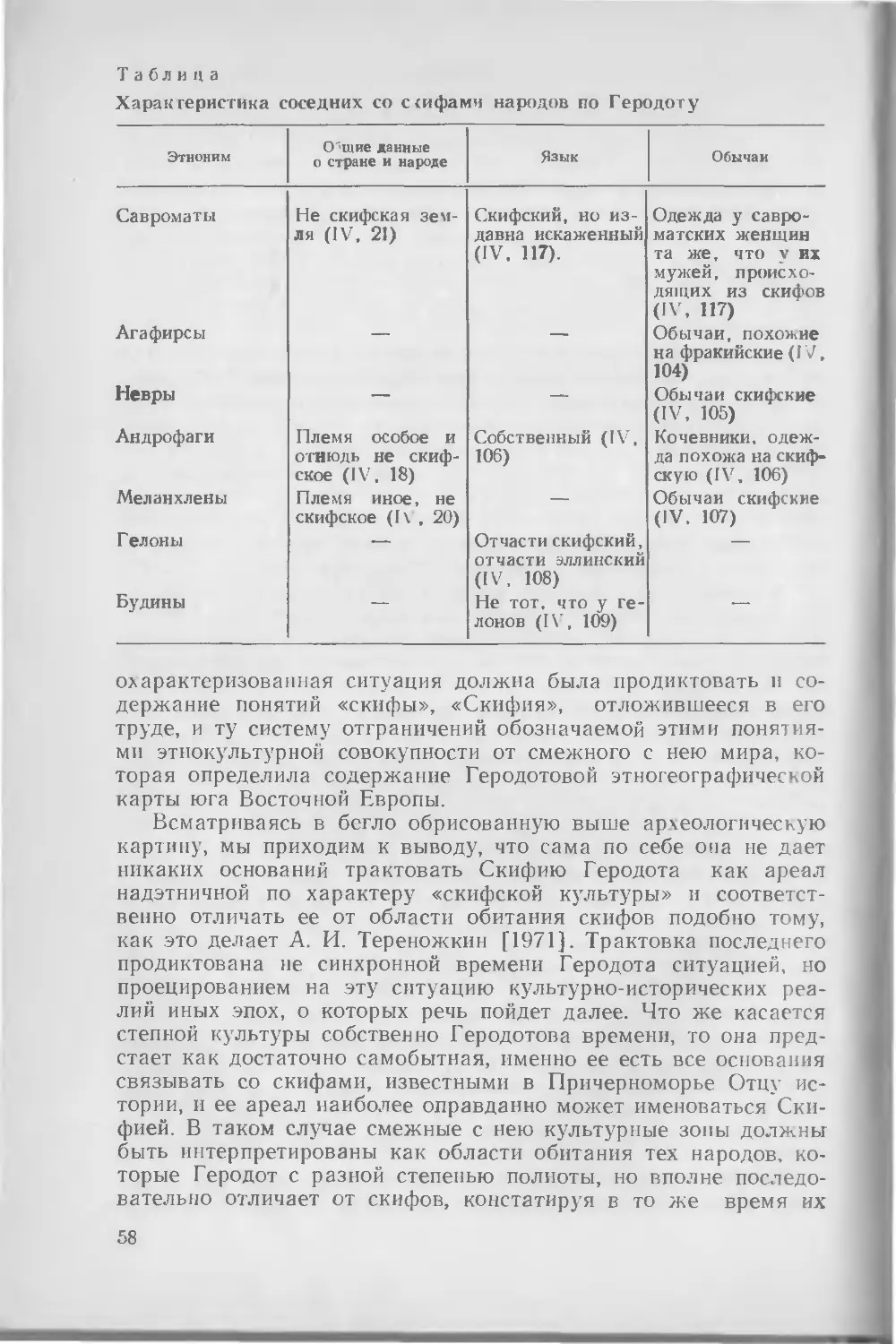

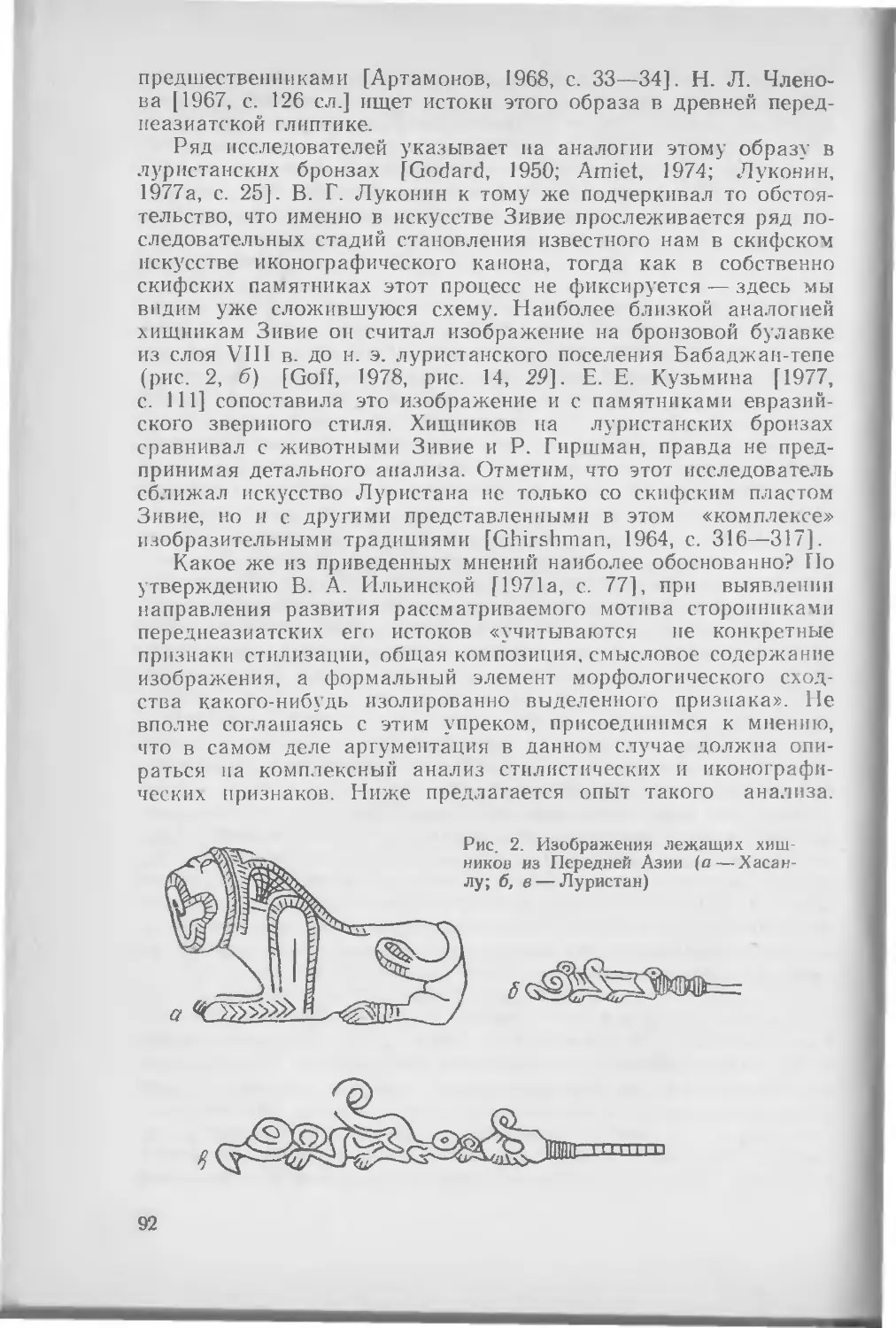

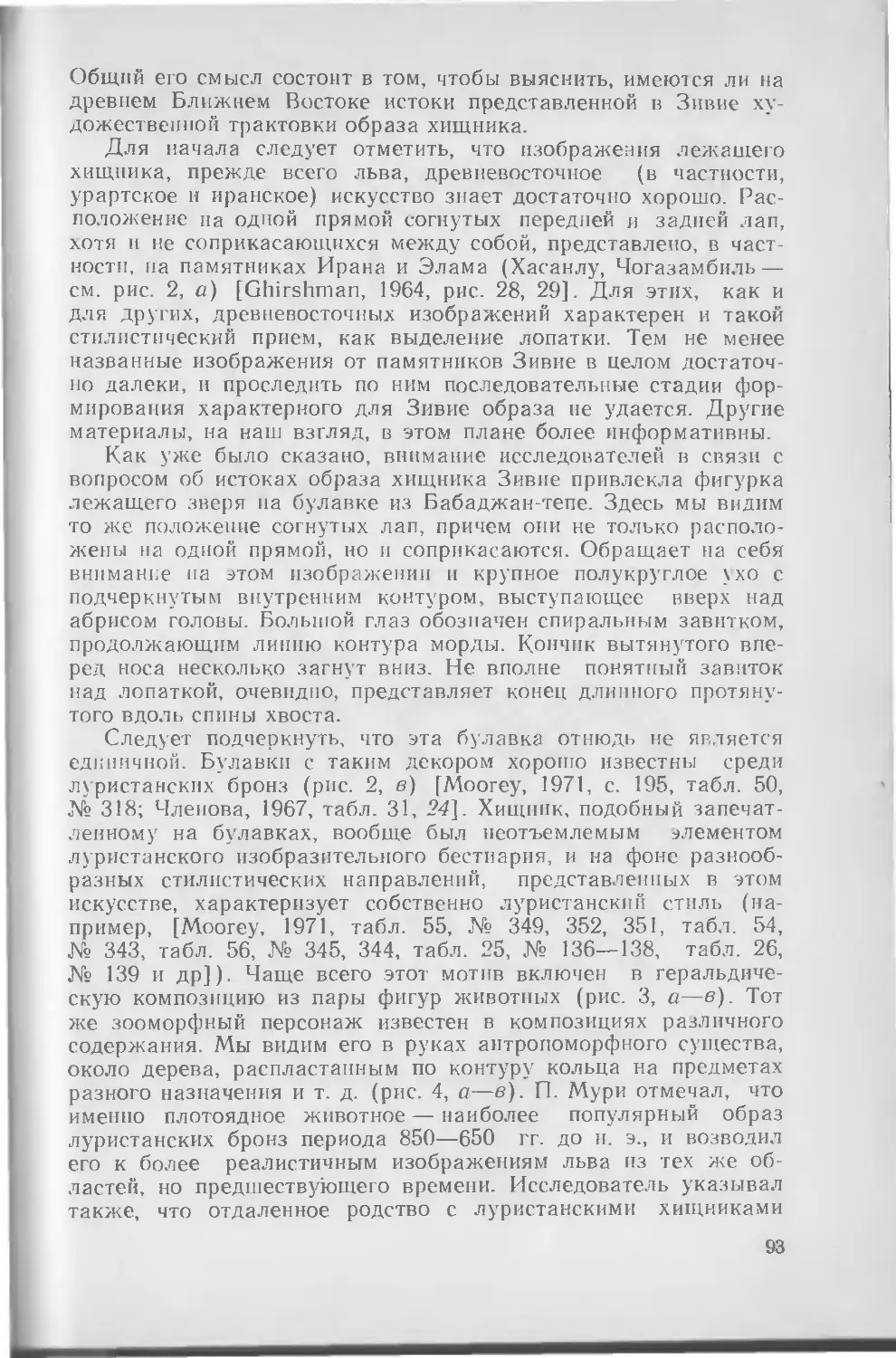

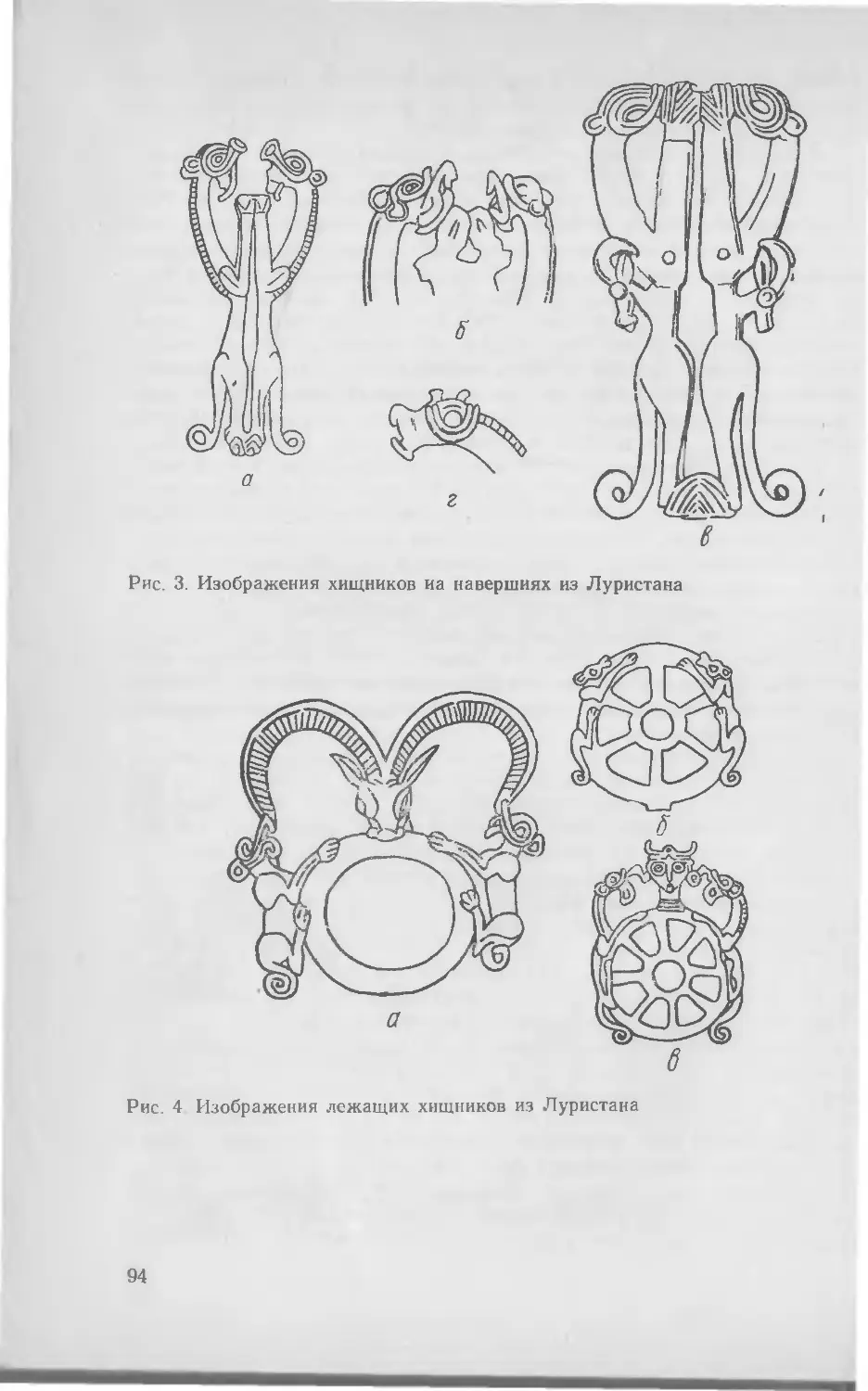

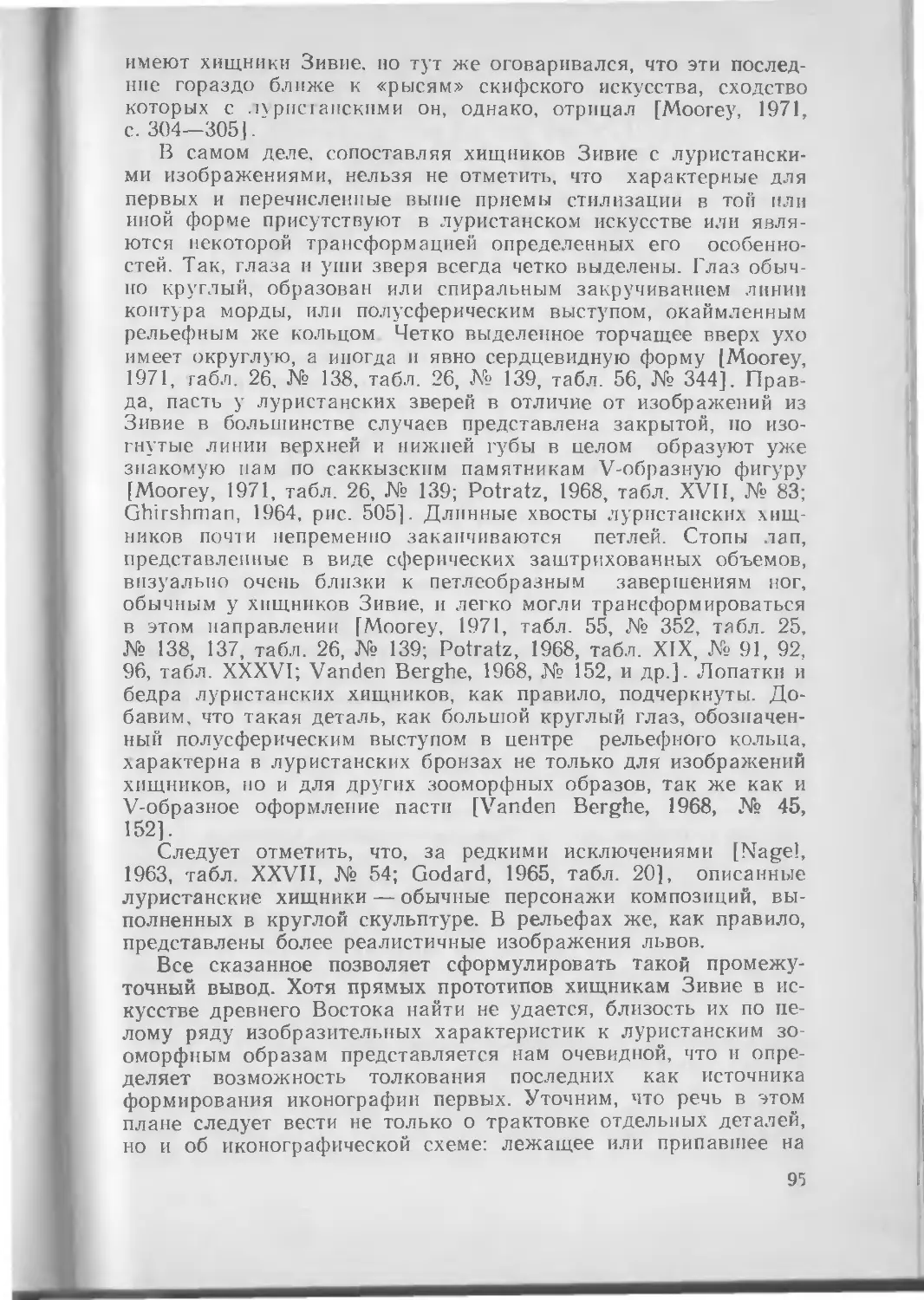

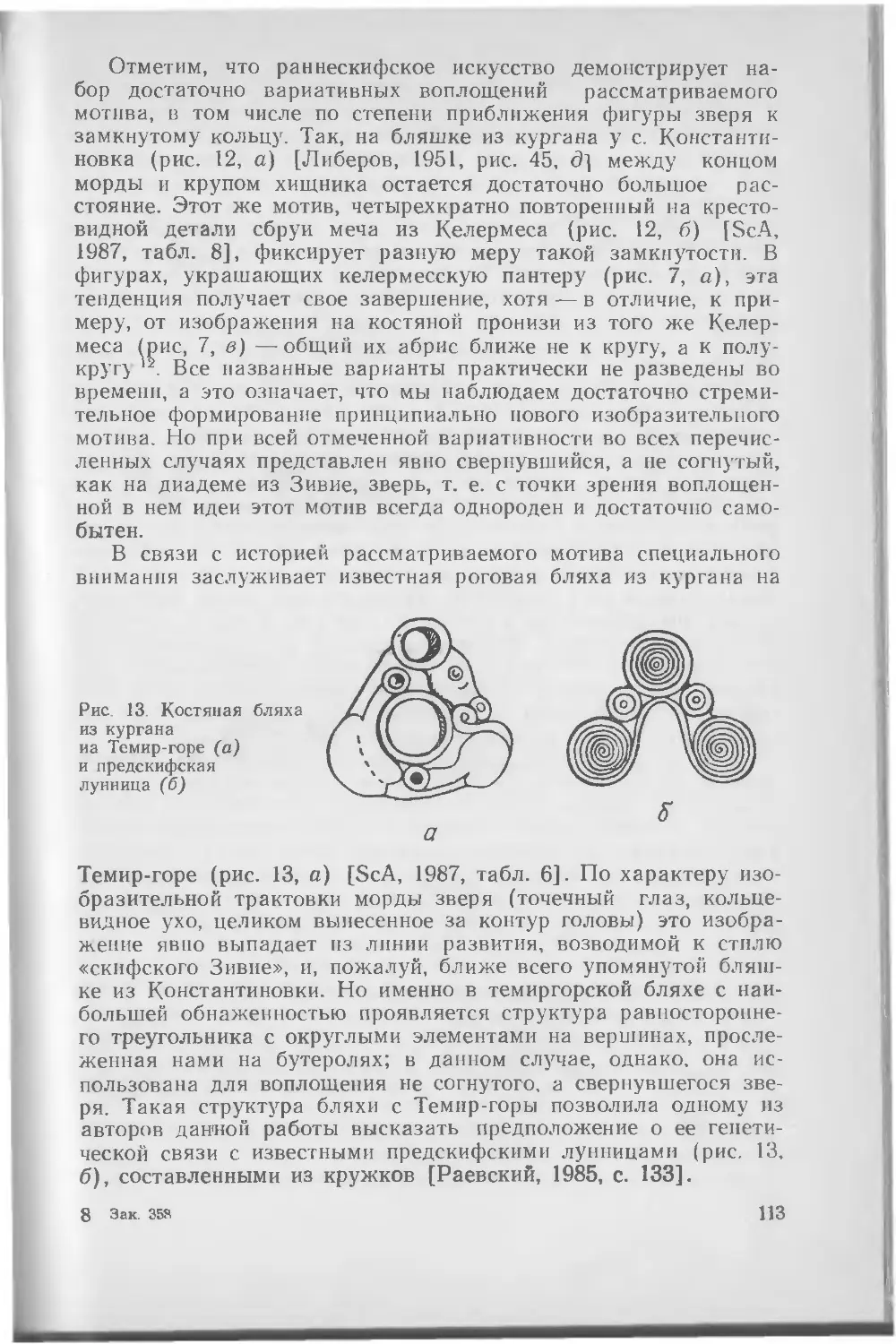

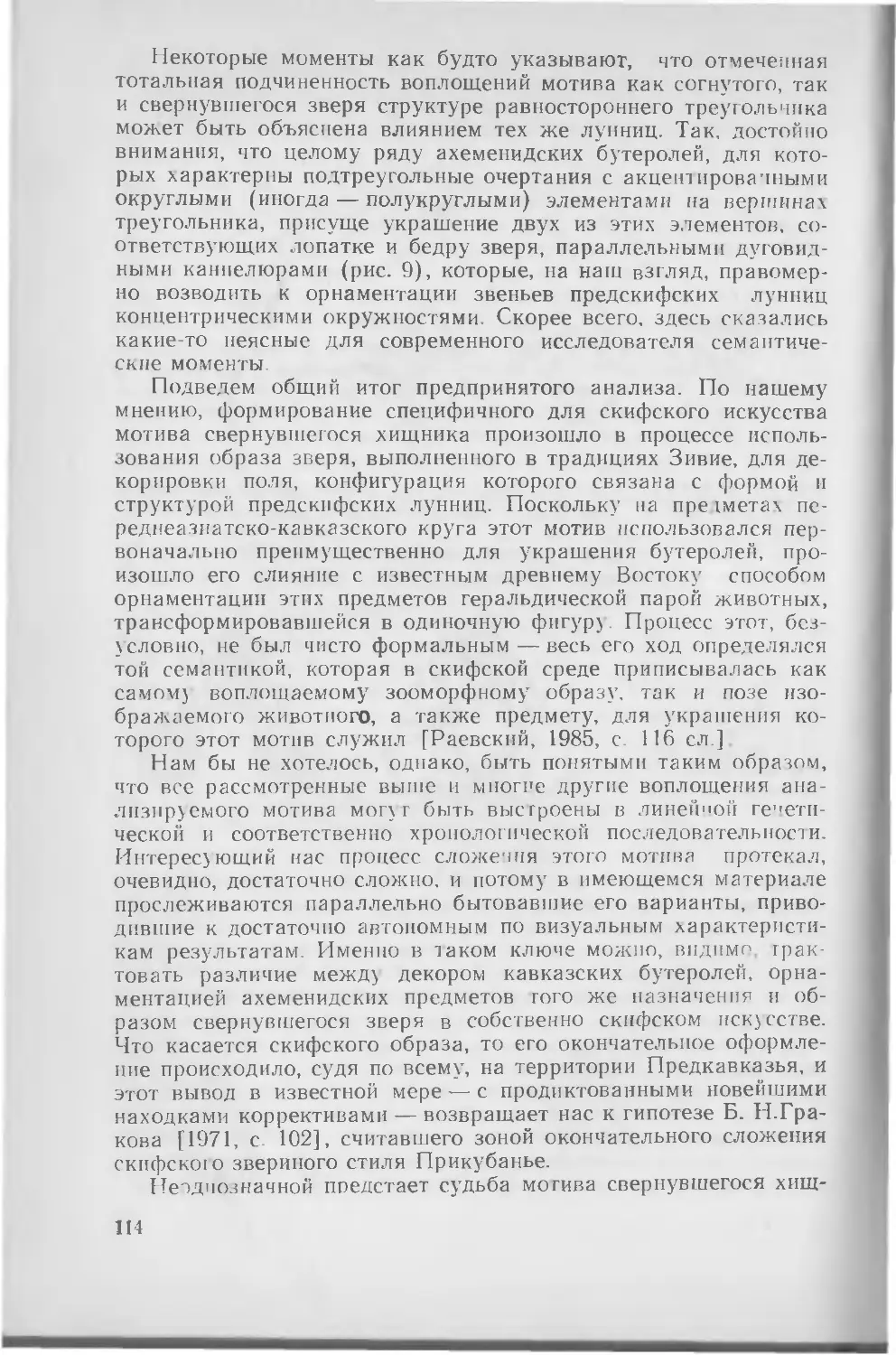

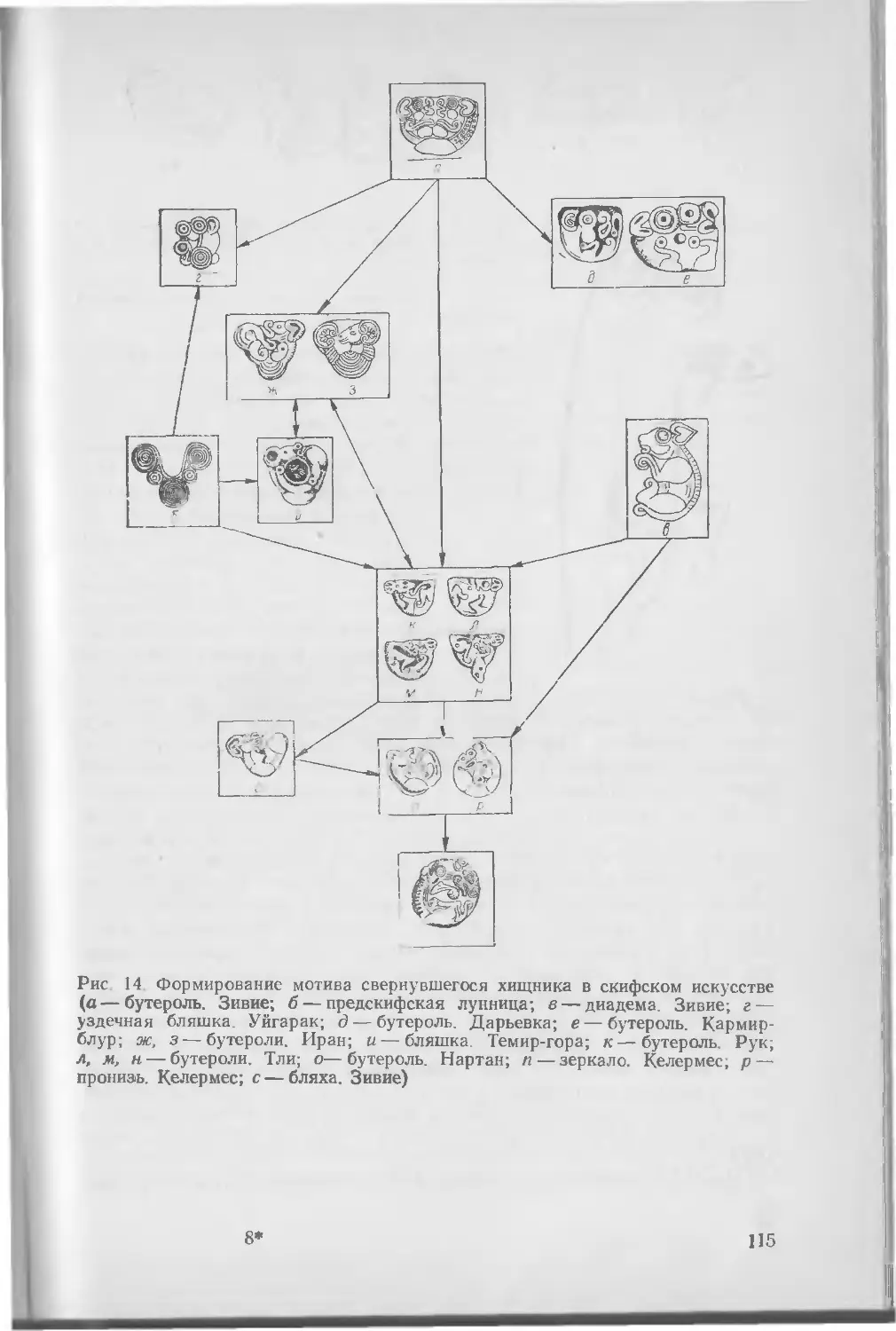

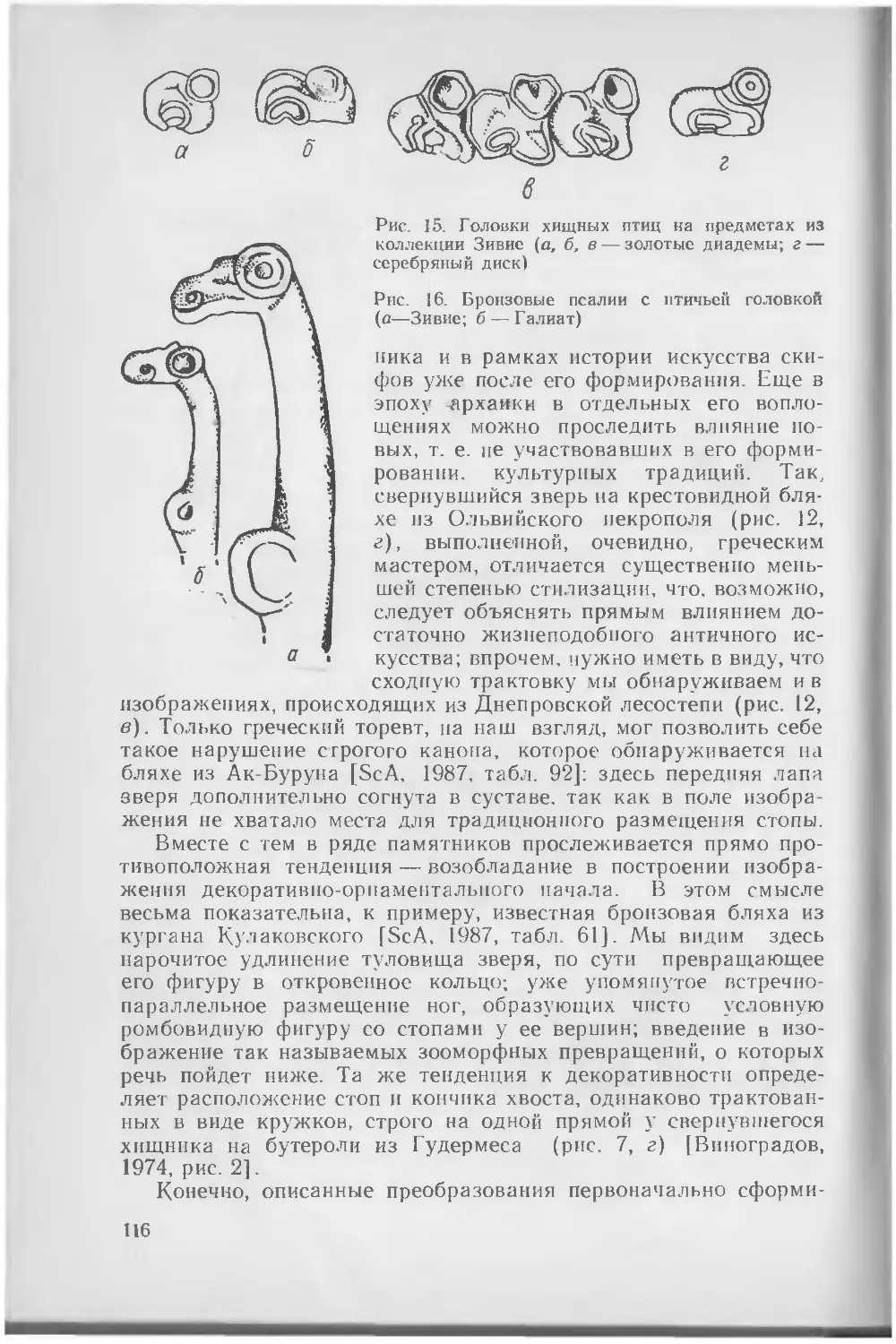

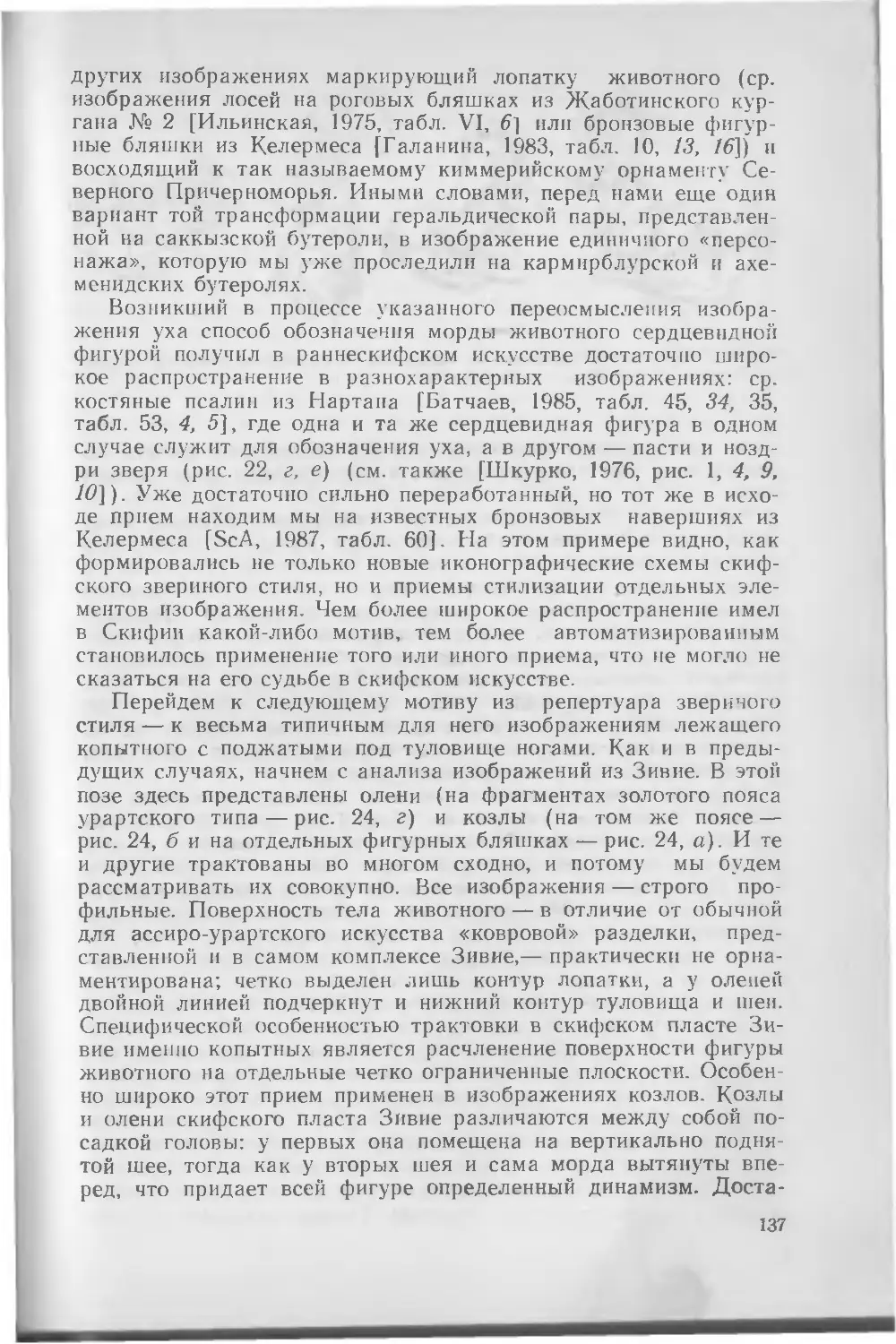

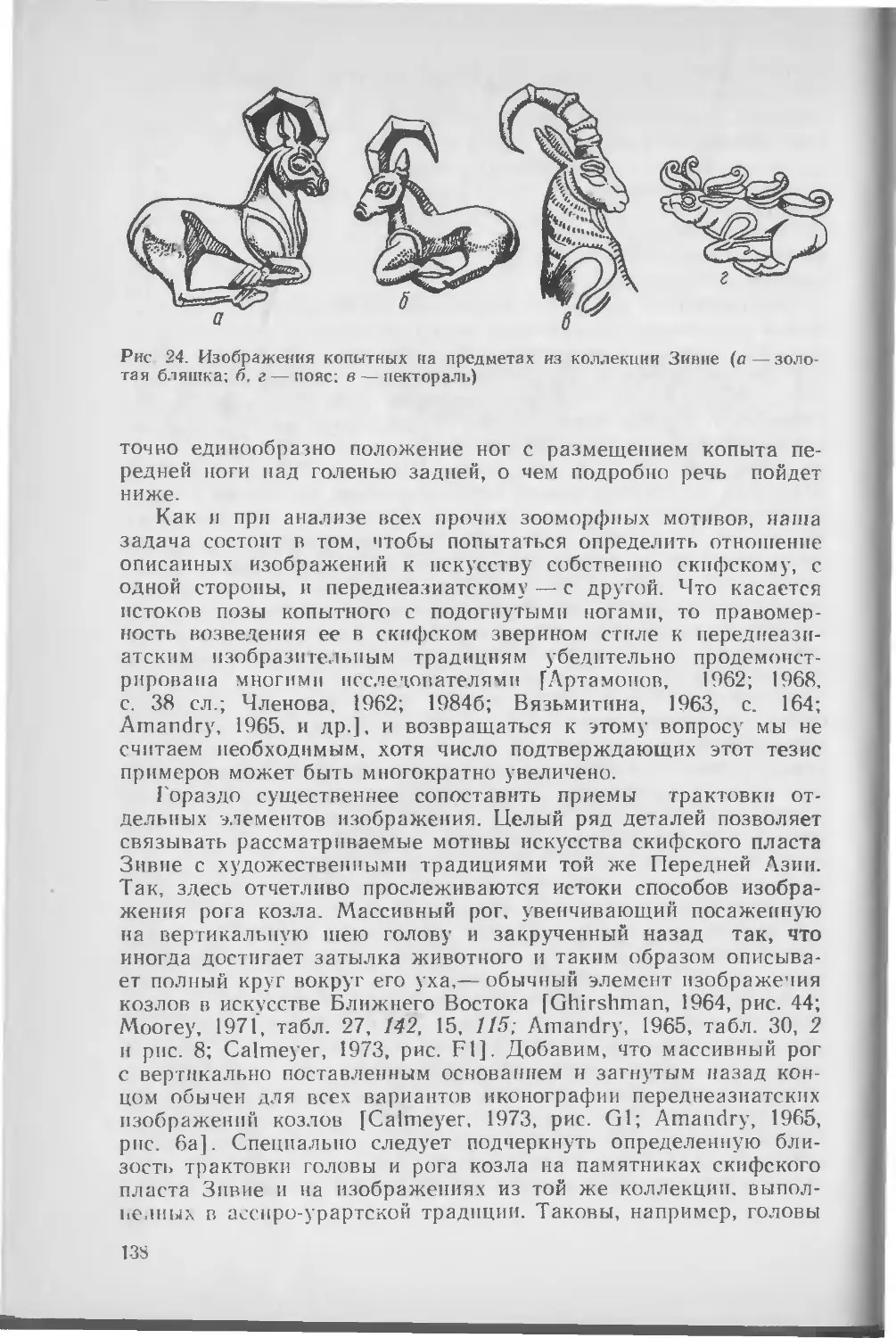

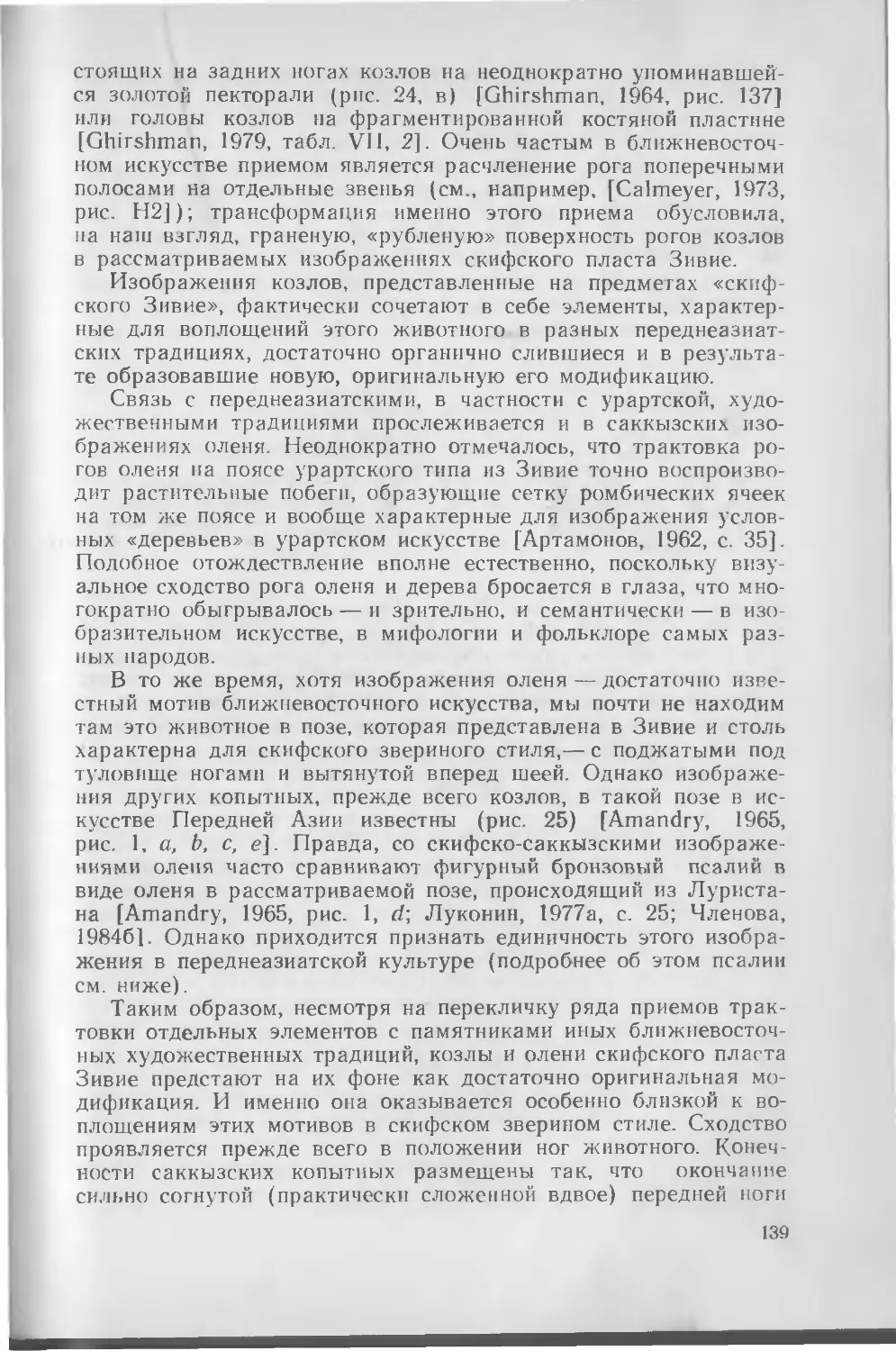

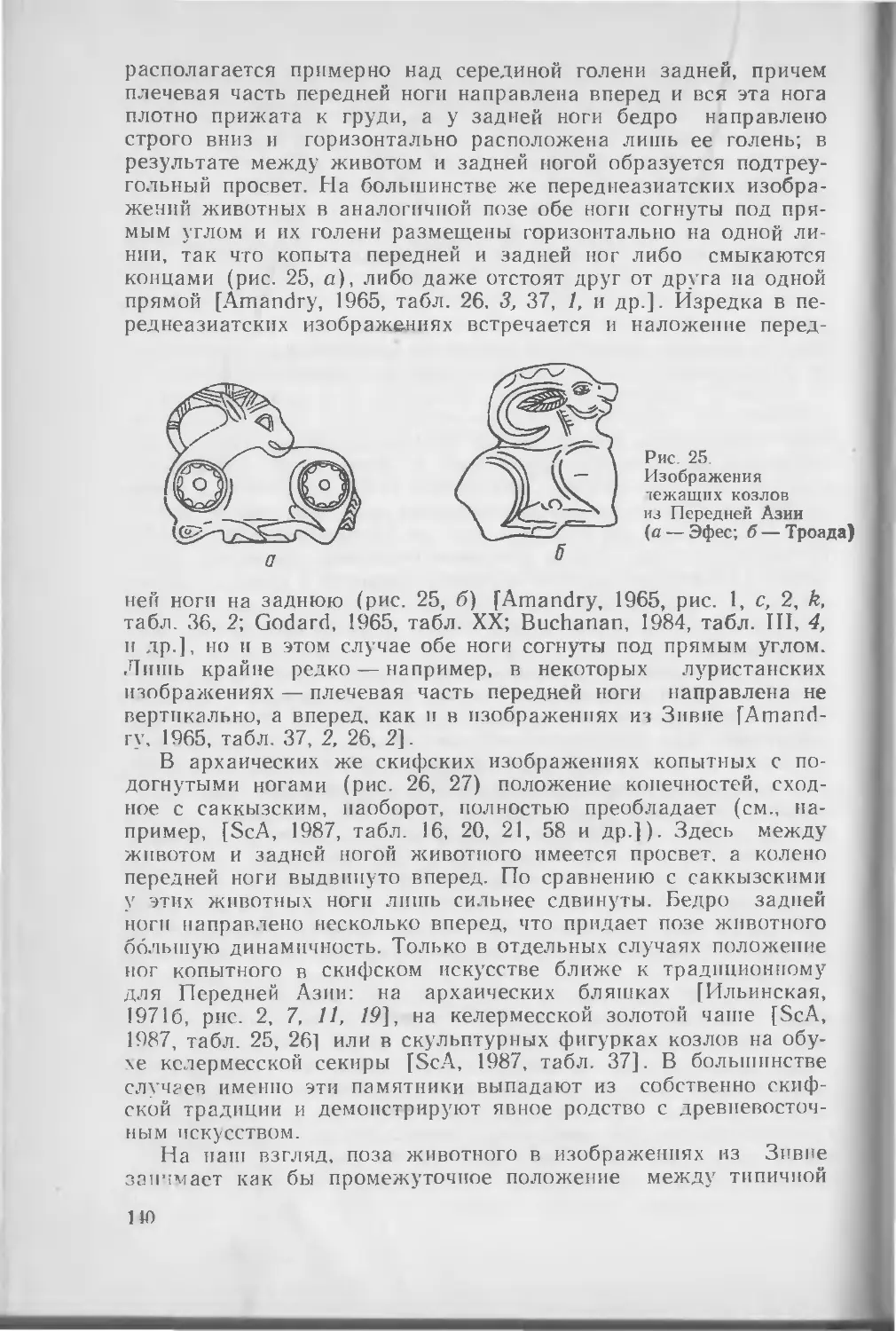

хода оценку рассматриваемой проблемы. Так, по мнению