Текст

A * Т Г И 3

Л. ОСТРОВЕР

БУРЕВЕСТНИКИ

РИСУНКИ

А. 3 Е Г Е Р А

Государственное Издательство Детской Литературы

Министерства Просвещения РСФСР

Москва 1953 Ленинград

Общая редакция

проф. В. Н. Шульгина

Это смелый Буревестник гор-

до реет между молний над ре-

вущим гневно морем; то кричит

пророк победы:

— Пусть сильнее грянет

буря!..

М. Г ор ь кий

МУЖЕСТВ О

В красильном отделении ткацкой фабрики купца Тимашева

сумрачно. Свет от десятка керосиновых ламп не может про-

биться сквозь густой пар. Под покатым, низко нависшим по-

толком чернеют передаточные ремни. На больших валах рас-

тянуты ленты ситца. Валы вертятся с большой быстротой, и

ситец, падая сверху в огромные бадьи, купается в краске.

Чуть подальше, за двойным рядом железных столбов, под-

держивающих верхние этажи фабрики, стоят длинные камен-

ные чаны, полные кипящей воды, пенящейся от соды. Ситец,

пропитавшись краской в бадьях, бежит к чанам, погружается

в щелочную воду и полощется в ней, разбрасывая вокруг хло-

пья мыльной пены.

Воздух пропитан резким запахом серы. Рабочие в одних

штанах и босиком, с серыми лицами и потухшими глазами,

передвигаются медленно, автоматически. Тележки — то с боч-

ками свежей краски, то с кипами ситца — вкатываются и вы-

катываются из красильни.

У крайнего чана стоит Петр Алексеевич Алексеев—невы-

сокий широкоплечий молодой человек. Черные, как смоль, во-

5

лосы оттеняют бледное лицо. Борода у него небольшая, мягкая

и курчавая. Горячие брызги, точно комары, впиваются в его

обнаженные руки, но Алексеев не обращает на это внимания.

Он ловко расправляет ленты ситца, погружая их в кипящую

воду, вынимает, разглядывает и опять погружает. Время от

времени бросает он в темноту:

— Соды!

Из тумана выплывает мальчонка лет десяти; он безмолвно

ставит на пол ведерко с белым порошком и тут же пропадает,

словно растаяв в тумане.

Алексеев едва держится на ногах, а апрельская ночь еще

не скоро кончится. Сквозь густую мглу впереди, за стеклами

наглухо, еще по-зимнему закрытых окон чернеет беззвездное

небо.

Алексеев подходит к водопроводному крану. Из отверстий

грязной раковины бьет в нос гнилостный запах;’ мыло, покры-

тое толстым слоем сала и краски, не мылится.

— Ты чего прохлаждаешься?—услышал он окрик мастера.

Петр Алексеевич ничего не ответил. Он вымыл руки, осве-

жил водой лицо и, вернувшись на свое место, принялся про-

поласкивать текущую с барабана ленту ситца.

Мастер, встав рядом с Алексеевым, расправил на своей

ладони кусок мокрого ситца и, склонившись над чаном, раз-

глядывал рисунок. Голубые цветочки выступали на красном

фоне без тени, без заусениц.

— Работаешь ты хорошо, — сказал он, повернувшись к

Алексееву, и строго закончил: — Только рожу часто поло-

щешь! Если еще раз замечу, выкину к чортовой матери!

— Не выкинете, Иван Никанорыч! — насмешливо ответил

Алексеев.

— А это почему? — опешил мастер.

— Потому что к пасхе товар гоните, а красильщиков у вас

нехватка.

Мастер посмотрел Алексееву в глаза.

— По штрафу соскучился? — спросил он тихо.

— А за что штрафовать, Иван Никанорыч? — добродушно

спросил Алексеев. — Товар даю первого сорта.

— Рожу часто полощешь!

Алексеев вытер руки и шагнул к крюку, на котором висел

его пиджак.

— Ты куда?

— Домой, Иван Никанорыч, — спокойно сказал Алексеев.

— Да я тебя... я...

— Пес ты, Иван Никанорыч! — оборвал его Алексеев.

Тринадцать часов я сегодня отстоял в ткацкой и пошел к тебе,

6

чтобы за ночь тридцать копеек заработать, а ты хочешь их у

меня штрафами забрать? Сам становись к лохани!

В другой раз за такие дерзкие слова мастер собственно-

ручно спустил бы Алексеева с лестницы, да и наградил “бы

еще несколькими пинками на дорогу, но сегодня Иван Ника-

норыч беспомощен, как ребенок: пасха на носу, ситец нужен

фабриканту, а красильщиков нет! Сам он, Иван Никанорыч,

еле упросил десяток ткачей — вот таких, как Алексеев, знаю-

щих красильное дело — «выручить его Христа ради».

— Чорт с тобой, — промычал мастер, — полощись...

Из тумана вынырнуло несколько красильщиков. Они подхо-

дили к Алексееву, пристально смотрели на него и, постояв не-

много, уходили. Только один из рабочих — скуластый, с ост-

рой бороденкой — вернулся и, подмигивая Петру Алексеевичу,

загадочно промолвил:

— Ловко... это ты его... мастера...

Кончилась наконец ночная смена. Алексеев, накинув пид-

жак на правое плечо, вышел в коридор: хотел отдышаться,

прежде чем спуститься во двор. К нему подошел красильщик

с острой бороденкой. Он поздоровался за руку и многозначи-

тельно заявил:

— Грибовские мы.

— Артелью работаете?

— Артелью, — подтвердил грибовец. — Второй год рабо-

таем у Тимашева.

— Ав Грибове как? Землю бросили? Или семейство там

осталось?

— Что бросать-то? — с горечью ответил грибовец. — Земли

у каждого столько, что дубу негде тень раскинуть... А ты, па-

рень, скажи, — оборвал он себя, — как это ты душегуба-масте-

ра унял?

Из красильни выходили рабочие, и каждый раз, когда рас-

пахивалась дверь, вырывался в коридор резкий запах красок

и сырого ситца.

— Пойдем, грибовец, — предложил Алексеев, — на улице и

поговорим.

Солнце стояло невысоко. Ночью прошел дождь, и на лу-

гах за Яузой блестели маленькие озерца. Река была подер-

нута синей дымкой, и по ней сновали лодки, груженные

кирпичом. В голубом небе горели луковки кремлевских

церквей.

— Красильщик ты или ткач? — спросил Алексеев, когда

они очутились в тихом переулке.

7

Грибовец не счел нужным ответить на вопрос. Он поднял

с земли щепку и, играя ею, быстро заговорил:

— Ты, вижу, из тех, кто дорогу к правде знает. Научи,

парень, как с фабрикантом воевать! Ткачи мы. Когда пришли

к Тимашеву, он нам платил за кусок плотного тика три рубля,

бывало — и три сорок. А в этом году — рубль восемь гривен!

За кусок карусета платил два рубля, а то и два с полтиной.

А сегодня — шесть гривен!..

— А ты знаешь, почему фабрикант это делает? — мягко

оборвал Алексеев ткача. — Потому, что он нашей рабочей си-

лы не видит. По каморкам мы все плачемся, а друг с другом

не договариваемся. Если не выйдем на работу, если стачку,

устроим — что тогда фабрикант? Раз фабрика не работает, не

будет у него прибыли!

— Вот то-то и я своим говорю! — обрадовался грибовец. —

Да народ-то... одним свяслом его не обхватишь!

— Ты-то где работаешь? В какой ткацкой?

— Во второй.

— Так ты Пафнутия Николаева должен знать!

— Как не знать, в одном ряду с ним работаем!.. Плохой он

ткач, не уважает его народ... Вот раз дал он мне книжку почи-

тать...

— И что ты из этой книжки вычитал?

Грибовец ответил сердито:

— А читать кто меня научил? Свиней пас я у помещи-

ка, а свинопасу, говорил наш барин, от науки только живот

пучит.

Алексеев рассмеялся:

— А Пафнутий тебе книжку дал? Молодец Пафнутий, ни-

чего не скажешь... Артель-то ваша большая? — спросил он не-

ожиданно.

— Душ сорок.

Алексеев задумался. Сегодня — воскресенье. У него назна-

чены два свидания: одно — с Конюшковым и Федором, пропа-

гандистами на фабриках Гучкова и Бабкина, второе — с тем

же Пафнутием Николаевым, своим односельчанином, который

ведет пропаганду во второй ткацкой Тимашева. И выспаться

надо — ведь сутки проработал! А грибовцев жалко упустить:

народ правду ищет...

— Далеко живете? — спросил он.

— Рядом, в Садовниках.

— Пошли, товарищ, поговорим!

Жили грибовцы в подвале. Пол — каменный, потолок —

низкий, сводчатый. Человек десять — мужчин и женщин — си-

дели за длинным столом: завтракали. На нарах возилась

8

детвора. Один ребенок, голый, ползал по полу. Возле окошка

сидел старик, сапоги чинил.

— Гостя привел!—заявил грибовец.

Один из завтракающих, плечистый рабочий с одутловатым

лицом и курчавыми темными волосами, приветливо взглянул

-на Алексеева.

— Садитесь, — предложил он. — Гостям мы всегда рады.

Алексеев присел к столу. Молодуха — сероглазая, с весе-

лой, пытливой улыбкой — налила кипяток в жестяную круж-

ку, придвинула ее к Алексееву.

— Из каких будете? — спросила она, нарезая, хлеб. —

В артели живете или сами по себе?

— Один живу.

— Знаете, кто он? — вмешался в разговор грибовец. Он

в эту минуту умывался над ведром. — Герой! Вот кто он!

Душегуба-мастера взнуздал!

Старик, тачавший сапог, подошел к Алексееву и строго

спросил:

— А не вырвется мастер-то из узды?

— А это уж от нас зависит, — ответил Алексеев,

— Как так — от нас? — удивился старик. — Мастер — он

кластер и есть. Пес он хозяйский. Тронь его — хозяин за него

заступится.

— А за нас, думаешь, некому вступиться? — спросил Алек-

сеев.

— Кому мы нужны? — горько улыбнулся старик.

— Мы-то очень нужны! — сказал Алексеев. — Всё нашими

руками создается. Мы фабрику построили, мы машины сдела-

ли, и мы же на этих машинах работаем... Мы — всё! Мы бо-

гатство создаем! Но силы своей не сознаем, в одиночку высту-

паем. Оттого и не страшны мы капиталистам. А если всем на-

родом поднимемся... Подумай, дедушка: хозяев-то кучка, а нас,

•тружеников, сколько?

У грибовцев Алексеев задержался до полудня. Народ по-

пался смышленый, любознательный. Они забросали Алексеева

©опросами. Их все интересовало: и почему крестьян -с - зем-

ли согнали, и почему рабочему человеку живется так труд-

но, и почему царь защищает фабриканта. Не успевал Алек-

сеев ответить на один вопрос, как тут же задавался сле-

дующий.

— Вот это настоящие слова! — подвел ткач в красной

рубахе итог беседе.— Только ты, Петр Алексеич, к нам

почаще!

9

— Каждое воскресенье, — обещал Алексеев. — А зав-

тра пришлю к вам товарища. Он вас грамоте будет

обучать.

От грибовцев Алексеев поехал домой.

В маленькой комнатке было чисто прибрано. На столе стоя-

ла крынка, накрытая сверху чистым полотенцем. Под крынкой

лежала записка. Печатными буквами, под детский почерк,,

было выведено: «Будет дождь». Прочитав записку, Алексеев

покачал головой.

— Вот еще одно свидание... — сказал он.

Петр Алексеевич переоделся, выпил стакан молока и, до-

став из тайника тоненькую книжку — «Манифест Коммунисти-

ческой партии», приступил к переписке.

Писал он около часа. Потом спрятал книжку, переписан-

ное засунул в карман и вышел в коридор.

— Хозяюшка! — позвал он.

В дверях крайней комнаты показалась беленькая, чистень-

кая старушка.

— Куда ты, Петруша? — спросила она ласково. — Обедать

скоро будем.

— Некогда, Агафья Петровна.

— Неделю проработал — не грешно и отдохнуть денек...

А я, милок, телятинки молочной добыла.

— Вечером вернусь и с удовольствием попробую вашей те-

лятинки... Кто принес записку?

— Мальчонка какой-то.

— Если еще раз придет — скажите, что записку читал.

— Скажу, милок... А ты все же остался бы, а?

— Нельзя, бабущка, друзья-приятели ждут.

Он вышел из калитки. На нем — чистая белая рубаха, ко-

торая выглядывала из-под пиджака; на ногах — начищенные

до блеска сапоги; из-под лакового козырька фуражки виднел-

ся густой чуб.

Теплым взглядом проводила Агафья Петровна своего по-

стояльца. Она видела, как он, гордо вскинув голову, шагал

в сторону Красносельской.

— Не задерживайся, Петруша!

— Не задержусь, бабушка! — ответил Алексеев повернув-

шись.

Внезапно хлынул дождь, крупный, частый; он с силой за-

бил по земле, заволакивая ее мелкой водяной пылью. Редкие

пешеходы спешили под укрытия. Дети стайками прижались к

заборам.

10

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. С крыш

еще капало, но небо уже сияло весенней голубизной.

Обходя лужи, Алексеев нечаянно наступил ногой на куклу.

От забора отделилась девочка, худая, в плохоньком паль-

тишке. Подбежав, она из-под ноги прохожего выхватила свою

куклу и расплакалась.

— Эх, незадача! — произнес Алексеев, опустившись на кор-

точки перед девочкой. — Сломал... Что ты скажешь!.. Ну, ни-

чего, милая, купим новую!

Он взял девочку за руку. Отправились они к ларьку, тут

же, на Красносельской, где и выбрали куклу в цветастом са-

рафане.

— Одна ты у своей мамани? — спросил он, подавая, де-

вочке куклу.

— Братец еще есть у меня, — быстро откликнулась девоч-

ка. — Только он еще маленький.

Алексеев купил погремушку.

— Дай своему братцу. Скажи: дядя Петя подарил. —

И, погладив девочку по голове, скорым шагом направился к

двухэтажному деревянному дому с желтой, на весь фасад вы-

веской: «Трактир Н. П. Попова».

В трактире было безлюдно. Пахло кислым. На зеркальном

окне была выведена желтой краской большая надпись: «Рас-

пивочная продажа пива и меда, а также крепкого». По сте-

нам, выкрашенным в канареечный цвет, висело несколько лу-

бочных картин. Самый видный предмет в заведении — буфет,

уставленный множеством стаканов и стопок. За буфетом стоял

хозяин — плотный мужчина с черной бородой, ласковой улыб-

кой и плутовскими глазами. Только один столик был занят.

За ним сидел парень в чуйке. Он ел черный хлеб, густо посы-

панный солью.

Петр Алексеевич подсел к парню, отрезал себе ломоть

хлеба.

— Ты любишь детей, Пафнутий? — спросил он.

Пафнутий Николаев удивился:

— Что ты, Петр! Аль женишься?

Алексеев придвинулся к товарищу, заглянул ему в глаза

и с горечью промолвил:

— С малых лет они в грязи, босиком, тело еле прикрыто.

А вырастут — что их ждет? Ярмо, фабричная вонь...

— Ты это к чему?

— Девочку встретил, вот и вспомнил. Сколько их таких,

несчастных! — И, махнув рукой, словно отгоняя от себя мрач-

ные мысли, спросил: — А ты что такой скучный? Неудача у

тебя?

Г.1

— Откуда удаче быть! — тоскливо откликнулся Пафну-

тий. — Мастера по цеху шныряют, к каждому моему слову

прислушиваются. Того гляди, еще полиции передадут.

— И ты испугался?

— Испугаешься! Давеча в нужнике книжку народу читал.

Налетел мастер: «Ты, такой-сякой!» Хорошо, что книжка была

разрешенная...

В трактир вошел стройный, ладный парень, и вслед за

ним — пожилой человек с изможденным лицом и ищущими,

беспокойными глазами.

Увидев их, Пафнутий поднялся:

— Пойду, Петр. Долгие у тебя будут с ними разговоры.

— Иди, — ответил Петр Алексеев.—Только разговор мой

с тобой еще не кончился. Выбью из тебя дурь! А пока отправ-

ляйся на квартиру. Скажи, что и я скоро буду.

Человек с беспокойными глазами, следуя за своим това-

рищем, подошел к Петру Алексееву, поздоровался с ним и не-

ласково сказал:

— Опять без литературы меня оставили!

Алексеев заказал чай, потом обратился к пришедшим:

— Во-первых, садитесь.

А когда те присели, он продолжал:

— Скажи, Конюшков, не раздаешь ли ты книжки таким,

кто грамоте вовсе не обучен?

— Что ты, Петр Алексеевич!

— Ты не удивляйся. Есть у нас такой пропагандист — на

раскурку книжки раздает. Да и ткач он плохой: не уважает

его народ...

— Кто это? — спросил молодой рабочий.

Алексеев не ответил на вопрос.

— Вот что, друзья, — сказал он. — У Тимашева во вто-

рой ткацкой работает артель грибовцев. Подзаняться надо с

ними...

Половой1 подал на стол два чайника: один — большой, с

кипятком, другой — маленький, с заваркой. Алексеев разлил

чай по стаканам.

— Кого бы вы посоветовали к Тимашеву, на место нашего

горе-пропагандиста? — спросил он, когда половой отошел от

стола.

Конюшков взял со стола кусок хлеба и, разламывая его,

тихо ответил:

— Есть у меня на примете толковый парень — Акулов. Он

в Серпухове работал. А теперь он у Гучкова. Ему можно кру-

жок поручить.

1 Половой — официант.

12

— И у меня есть один, — заявил молодой рабочий. — Тю-

рин его фамилия. Он у меня в кружке занимается.

Алексеев откусил кусок сахара, сделал несколько глотков

из стакана и размеренно сказал:

— Обоих приспособим. Ты, Конюшков, направь Акулова к

грибовцам, пусть занимается с ними. Толк будет: народ хоро-

ший. А ты, Федор, уговори своего Тюрина бросить работу у

Бабкина — пусть нанимается к Тимашеву, во вторую ткацкую.

Там надо нам организатора заменить...

Склонившись над столом, следя глазами за трактирщиком,

Алексеев достал из бокового кармана пиджака сверток и быст-

ро придвинул его к Конюшкову:

— Тут найдешь тетрадку, «Манифест Коммунистической

партии», тот самый, про который я говорил. Ты этот мани-

фест сначала сам прочитай. Вникни в суть. А суть та, что ра-

бочему человеку за свои права бороться надо, вырвать надо

эти права из лап буржуазии. Вот в чем суть!.. Когда про-

чтешь, манифест Федору передашь... И в кружках зачитаете...

Теперь, Конюшков, рассказывай, что на твоей фабрике де-

лается.

Алексеев слушал внимательно, часто прерывал рассказчи-

ка, советы давал:

— С грамоты начинайте, с грамоты! Рабочий сам должен

читать. С голоса он не много поймет. И побольше о стачках

говорите...

Долго длилась беседа.

Они вышли из трактира, попрощались. Петр Алексеевич на-

правился в сторону Переведеновки, обогнул деревянную цер-

ковку, оставил по правую руку особняк титулярного советника

Корсака и очутился в садике. Низкий забор из ржавых листов

кровельного железа. За ним, на пустыре, несколько черных

грядок, кругом — кучи щебня. Бродит коза. Сидит на камне

женщина с грудным ребенком на коленях; подпершись, глядит

тоскливыми, голодными глазами.

Весна в этом году была поздняя: деревья стояли голые,

из земли только-только начала выбиваться первая трава.

Алексеев сорвал травинку, взял ее в рот, еще раз бросил

быстрый взгляд вокруг. В крайнем окне, на условленном ме-

сте, стоит свеча в темной пивной бутылке.

Петр Алексеевич поднялся по узкой лестнице. Медная,

давно не чищенная ручка звонка, выдвинувшись, свисала из

круглой оправы прямым высунутым языком. Пользоваться

звонком Алексееву не нужно: раз выставлена свеча в тем-

ной бутылке — входи, тебя ждут. Но Петр Алексеевич не

выносил беспорядка. Ударом ладони он вогнал обратно вы-

13

сунувшийся язык звонка и дернул за ручку, чтобы убедить-

ся, действует ли звонок. За дверью раздался дребезжащий

звон.

В комнате за столом сидел Пафнутий Николаев.

— Где народ? — обратился к нему Петр Алексеев.

— Сейчас будет, — неласково промолвил Николаев.

— Чего надулся? Или обиделся? — спросил Алексеев, под-

саживаясь к товарищу.

— Не красна девица.

— То-то, — в тон ответил Петр Алексеевич. — Хотя теперь

и девицы стали в делах разбираться.

— Студентки...

— Зачем студентки! Наши, фабричные. Скажем, такие, как

Евдокия Белянкина.

— Белянкина-то у Гучкова одна.

Алексеев рассердился:

— Что ты все, как сом, под корягу прячешься! Чем ты не-

доволен? Испугался чего? Скажи. Никто тебя силком держать

не станет. Не понимаешь чего — спроси... И ткачи тобой недо-

вольны.

— Каверзные вопросы задают. А я что, студент, чтобы всё

знать?

— Опять ты про студентов!— в сердцах сказал Алексеев. —

Студенты свое дело делают, но и ты своим умом живи.

А про каверзные вопросы ты выдумал.

— А про акционерные общества и почему их столько раз-

велось — это не каверзные вопросы?

Алексеев земно поклонился товарищу:

— Здравствуй, кум! Ездили-ездили и никуда не приехали!

Сколько раз мы с тобою об этом говорили!

— Не говорили.

— А говорил я тебе, что мужики от бескормицы в город

бегут, на фабрики?

— Говорил.

— А кто фабрики строит? Помещик. Много денег он от

царя за свои пустоши получил. Строит еще мироед, что на

нашей с тобою нужде нажился. И из-за границы толстосумы

налетели. Они учуяли, что у нас можно на грош пятаков ку-

пить, что наш мужик с голодухи и камни на холке таскать

будет.

В комнату один за другим вошли Иван Джабадари, Ми-

хаил Чекоидзе и Софья Бардина. Они были одеты просто, по-

рабочему, но по рукам и тонким лицам видно было, что эта

молодежь выросла не в рабочей семье. Это были руководители

одного из московских кружков народников.

14

Чекоидзе придвинул к столу скамью. Сели. Джабадари,

высокий юноша с черными глазами и острым, длинным носом,

выложил на стол железнодорожный билет.

— Вот, Петр Алексеевич, — начал он, — билет в Иваново-

Вознесенск тебе достали. Поезжай, поднимай народ на борьбу.

Книжек немного дадим...

— «Немного»! — хмуро повторил Алексеев.

— К сожалению. Мало у нас литературы. Дадим тебе

«Историю французского крестьянина», несколько штук «Хит-

рой механики» да несколько «Сказок о четырех братьях».

— Хоть бы про Парижскую Коммуну добыли! — укориз-

ненно сказал Алексеев.

— Эту ли книгу или другую, — уклончиво ответил Джаба-

дари,— но без литературы не оставим. Только, Петр Алексее-

вич, не задерживайся в городе.

— Именно в городе должен он работать! — заявила Софья

Бардина.

Петр Алексеевич взглянул в серые лучистые глаза девушки.

Он знал, что между нею и Джабадари давно ведется спор:

она — за пропаганду среди рабочих в городе, он — среди кре-

стьян в деревне. Петр Алексеев хотел сейчас вмешаться в этот

спор, он хотел доказать правоту девушки, но не успел ничего

сказать.

Дверь раскрылась от толчка.

— Жандармы дом окружают! — послышался голос из ко-

ридора.

...Через два часа из дома Корсака вывели девять человек.

Последними шли Петр Алексеев и его односельчанин Пафну-

тий Николаев. Жандармский ротмистр, направляясь к .своей

пролетке, остановился на полпути, взглянул на ткачей и ска-

зал, пренебрежительно скривив губы:

— Мужики, лапотники косорылые, тоже в калашный ряд!

Это произошло 4 апреля1 1875 года.

В полицейском участке было душно. Через решетчатое

окно глядели весенние звезды. Высоко, почти у потолка, горе-

ла маленькая лампочка, и ее скудный свет только до половины

освещал грязные стены. Где-то хлопали двери, щелкали замки,

по коридору то и дело топали солдатские сапоги.

Петр Алексеевич подошел к «глазку», выглянул в коридор.

Четверо полицейских, чертыхаясь и покрикивая, вели рабочего.

Он шел медленно, запрокинув немного голову и не обращая

внимания на своих стражей, останавливался перед каждой

1 Все даты даны по старому стилю.

15

камерой, словно искал, за какой из многочисленных дверей

сидят его друзья.

«Многих забрали сегодня», — подумал Алексеев, отойдя от

двери.

— А все же всех не выловишь! — добавил он вслух. —

Лютуй не лютуй, а заря занялась...

Как медленно ползет время! В камеру заглядывает беле-

сое летнее небо. Изредка появится тучка, потемнеет вокруг —

и опять знойное солнце.

Петр Алексеевич шагает из угла в угол. Его тело не теряет

упругости, руки — крепости: он орудует тяжелой табуреткой,

точно гирей. Но — читать нечего! И вчера он не сдержался,,

поскандалил: требовал книг.

Его вызвали к прокурору. Августовский день, а прокурор,,

старенький и подслеповатый, сидит в драповом пальто.

— Чем вы, Алексеев, недовольны? — с наигранной вежли-

востью осведомился он.

— Книг не дают.

Прокурор окинул Алексеева добродушным взглядом:

— А ведь тебя можно было бы на все четыре стороны от-

пустить.

— Отпустите, господин прокурор.

Старика рассердил спокойный ответ Алексеева.

— Как тебя отпустить, когда в тебе искренности нет! —

Он раскрыл дело и ткнул пальцем в исписанный лист: — Два

раза я с тобою говорил, и до чего мы договорились? Что ты

родился в году 1849, в деревне Новинской, уезда Сычевскогог

что в Смоленской губернии... И все!

— Не все, господин прокурор. Я еще сказал...

— Все! — оборвал его старик. — Что ты мне еще сказал?

Что у твоих родителей земли мало, что они тебя девятилетним

в Петербург на фабрику к Торнтону отдали, что ты в прошлом

году в Москву переехал? — Он захлопнул папку. — Запира-

тельство тебя до добра не доведет! Помни, Алексеев: законы

у нас строгие, но если ты чистосердечно раскаешься, расска-

жешь мне про студентов, которые тебя совратили, раскроешь

все их шашни, то, поверь мне, старому человеку, под снисхож-

дение тебя подведу и выпущу на все четыре стороны... Что ты

делал в доме Корсака?

— Квартиру искал. Увидел билет на воротах — вот и

поднялся. Мальчонка один сказывал, что там дворник про-

живает.

Прокурор укоризненно покачал головой:

16

— Яс тобою, как отец с сыном, а ты со мной хитришь!

Хочешь, я тебе скажу, что ты делал в доме Корсака? Ты там

билет получал, чтобы поехать в Иваново-Вознесенск... Ты за-

пираешься, а я про тебя все знаю. Ты из кожи лезешь, чтобы

услужить студентам, а они нам всё рассказали. Они отреклись-

от тебя, мужика сиволапого, а ты их щадишь! И до каторги

себя доведешь. Понимаешь, Алексеев: до каторги! Что, тебе

жизнь надоела? И за кого ты хочешь пострадать? За студен-

тов, которые тебя же предали?

Подавляя насмешку, Алексеев смотрел в подслеповатые

глаза прокурора. Ему был противен этот старик: третий

раз беседует он с ним — и каждый раз с подковырцей. Сейчас

билетом пугает. Билет на столе остался: легко догадаться, что

кто-то собирался в Иваново-Вознесенск.

— Ну, Алексеев? — резко окликнул прокурор. — Чего ты

молчишь?

— Молчу потому, что сказать мне нечего. Я все уже

сказал.

Опытный прокурор понял, что ему и на этот раз не совла-

дать с Алексеевым.

— Иди. Я прикажу, чтобы тебе книги дали.

Действительно, книгу Алексееву дали. Петр Алексеевич

было обрадовался, да, увидев золотой крест на переплете, по-

нял: библия.

Петр Алексеевич не нарушал заведенного им самим поряд-

ка: уборка, шагание по камере, гимнастика, завтрак, чтение,,

обед, опять чтение.

В сумерки Алексеев подходил к окошку, смотрел на ку-

сок неба и думал о своем безрадостном детстве на фабрике,

когда его били за малейшую провинность, когда он в суровые

зимние ночи валялся на каменном полу, а всей одежды на нем

было: штаны из рядна да ситцевая рубаха.

На первых порах Петр работал в палильной мастерской.

Медные листы печи накаливались докрасна, и на них палили

ворс. Машина вертелась быстро, чтобы не горела ткань. Возле

каждой печи работали четыре мальчика: двое расправляли

кромки, остальные палкой укладывали мокрую материю. Ду-

хота и вонь валили с ног. К ночи мальчики так уставали, что

тут же падали и засыпали.

Потом Петра Алексеева перевели к сушильным бараба-

нам — огромным медным цилиндрам, наполненным горячим

паром. Мокрый ситец после отбелки, спиртования или заварки

пропускался для просушки между валами. Барабаны стояли.

17

-гак близко друг от друга, что между ними едва можно было

пройти. В цехе стоял смрад — кружилась голова, жгло глаза,

а под ложечкой вечно сосало. Маленький Петр пять раз в не-

делю работал, кроме обычных четырнадцати часов в день, еще

два-четыре часа сверхурочно. Правда, за сверхурочную ра-

боту фабрикант платил по две копейки за час, но зарабо-

танные таким изнурительным трудом копейки не доставляли

радости.

В сушильном отделении, чуть ли не в день перевода туда

Петра Алексеева, случилась беда: у одного мальчугана зубца-

ми шестерни захватило подол рубашки. Мальчик пытался вы-

рвать рубаху, но быстро вращающаяся шестерня притянула

руку мальчика. Он не успел позвать на помощь — мгновение,

и кисть отхватило!

Маленького Петра обуял страх — он боялся проходить

между машинами, но подзатыльники и щелчки мастеров скоро

вылечили его от страха.

Через три месяца Алексеева перевели в красильную ма-

стерскую. И тут стояла вонь, грохот, духота. Петруша ва-

рил краски, делал растворы для мытья и был на посылках у

мастера, у старших рабочих и у всякого, кто был силь-

нее его.

И маленький Петр не выдержал этой каторги — сбежал с

фабрики.

Это было летом 1861 года. Он ушел из Петербурга домой —

в родную деревню. Жгло солнце. Петруша шел и шел на

Поддубье, через Валдай, мимо Ржева, питаясь лесной ягодой,

отбиваясь от озорных мальчишек и злых собак, и на ночле-

гах — в овине ли, в копне ли сена или в лесной сторожке —

он видел один и тот же сон: семья сидит за столом, все умы-

тые, в чистых рубахах, и перед каждым — деревянная ложка,

я мать достает из пышущей жаром печи большой чугун мяс-

ных щей.

Сон не был в руку. Петруша сбежал от побоев и голода, но

его снова ждали и голод и побои.

Когда он, усталый, грязный, голодный, появился на пороге

родной избы, на него никто не обратил внимания, хотя семья

была в сборе. В красном углу под образами сидел дед —

худой, высокий, с лысым черепом и бородой цвета осен-

ней травы. Он сидел в одном белье, со скрещенными на гру-

ди руками и похож был на покойника, которому не закрыли

глаза.

Шесть сыновей и три дочери со своими мужьями стояли

полукругом вокруг старика и всячески поносили его.

Самый старший сын, Макар, уже сам дед и с таким же,

как у отца, лысым черепом, зло выкрикивал, потрясая в возду-

хе кулаками:

— Федотка с царской службы вернулся! Где ему семей-

ство заводить? У тебя, что ли, за пазухой?

Случайно глянув в сторону двери, он заметил Петру-

шу. Это его не удивило. Еще с большей яростью в голосе,

еще ниже склонившись к молчавшему отцу, он восклик-

нул:

— Смотри! Щенок Алексея, и тот прибежал! Скажи ему,

где его земля!

Все посмотрели на Петрушу, но тут же отвернули голо-

вы, точно появление мальчика не было для них неожидан-

ностью.

Наконец поднялся старик — торжественный, лицо восковое,

под глазами мертвенная синь, шея морщинистая, точно плугом

распаханная. Он перекрестился высохшей рукой, потом произ-

нес размеренным голосом:

— Бейте меня, окаянного, — может, приму избавление от

ваших рук, раз бог смерти не дает.

Поднялся шум. Больше всех шумел Макар.

Старик выждал, пока сыновья успокоились, и тем же раз-

меренным голосом продолжал:

— Было моего хозяйства две десятины от отца, от деда,

да четыре десятины в аренде от помещика держал. Дали нам

волю. На крестьянское хозяйство по две десятины отписали.

И лишились мы помещичьей земли. Помещик аренду не дает,

землю купцам продал — на что она ему, земля-то, без ра-

бов! — Старик посмотрел на сыновей долгим взглядом, потом

прикрыл глаза и тихо закончил: — Ищите в городе кусок хле-

ба. Не прокормит вас тощая полоска!

...И двинулась в город семья Алексеевых. Алексей Ивано-

вич вел трех сыновей: Петра, Власа и Никифора. Самому

старшему еще не было четырнадцати лет.

Петр вернулся на ткацкую фабрику Торнтона.

Он рос, как растет лопух: без солнца и без ухода.

Некоторые его товарищи, не выдержав фабричных мук, за-

пьянствовали, ушли бродяжить, а Петр Алексеев устоял —

телом крепкий, грудь широкая, кулаки пудовые:

Работал по шестнадцати-семнадцати часов в сутки. С фаб-

рики возвращался разбитый, в ушах шумело, в затылке ломи-

ло, но он садился к столу и, тыча пальцем в букварь, повто-

рял: «Ка-ре-та, из-ба, дво-рец...»

Он понимал, что по отношению к таким, как он, совершена

19

несправедливость, и искал причины, почему им недоступна

хорошая жизнь.

Петр Алексеев рано узнал, что есть два Петербурга. Еще

мальчиком он распевал в красильне:

Столица наша чудная

Богата через край.

Житье в ней нищим трудное,

Миллионерам — рай.

В центре города были порядок и чистота. Монументальные

здания торжественно тянулись одно за другим, блестя зер-

кальными стеклами и, как жар, сиявшими медными скобами

парадных подъездов. На этих улицах, в этих домах жили

фабриканты и царские чиновники, жили господа.

За пределами нарядного района царили нищета, запусте-

ние. На улицах, где ютился рабочий люд, вместо тротуаров

лежали мостки, которые при каждом шаге пешехода хлюпали,

обдавая его фонтанами грязи. Домики были маленькие, вы-

крашенные в какой-то желтый, каторжный цвет.

В районе рабочей бедноты, за Невской заставой, жил сту-

дент Синегуб. Петру Алексеевичу рассказывали о нем: золо-

той души человек, рабочих грамоте обучает.

В осенний вечер 1873 года Алексеев с тремя товарищами

отправился к студенту. Тот угостил их чаем, завязалась бе-

седа... Алексеев не знал тогда, что он и его товарищи попали

в один из кружков народников...

И сейчас, через два года, в тюремной камере, Петру Алек-

сеевичу становится грустно: многое узнал он в квартире за

Невской заставой, и все же разочаровали его народники! Обо

Bceiy говорили: о крестьянском безземелье, о будущем своей

многострадальной родины, а вот о фабричных делах избегали

говорить! Однажды разошлись далеко за полночь. Алексеев

ушел вместе с дружком своим — Ваней Смирновым, наладчи-

ком у Торнтона.

На синем небе четко вырисовывалась игла Петропавлов-

ской крепости, мосты изогнулись деревянными горбами, а вода

под ними казалась подернутой ледяной коркой.

Петр Алексеев взял товарища под локоть:

— Вот, Ванюша, давай кружок на заводе собьем. Рабочие

живут в темноте. Им пора глаза открыть.

И они организовали у себя на фабрике кружок. Обучали

рабочих грамоте, сами читали им книжки. Кружок рос изо

дня в день. Когда Ваня Смирнов ушел от Торнтона, остался

Петр Алексеевич один — и организатором и руководителем

кружка.

20

Но вскоре понял Алексеев, что народники не той дорогой

идут. Рабочий класс становится могучей, передовой, револю-

ционной силой. Текстильщики и металлисты Питера и Москвы

устраивают стачки, волнуются горняки Урала, а народники

считают, что капитализм в России — «случайное» явление, сле-

довательно и пролетариат — чистая случайность. Поэтому

верят они, народники, что главной революционной силой яв-

ляется крестьянство, а не рабочий класс. «Не видят они нашей

борьбы? Или не хотят видеть?» — думал Алексеев.

Шли 70-е годы. Чернышевский был на каторге, Добролю-

бов умер. «Учителями» революционно настроенной молодежи

стали Лавров и Бакунин. Они много писали об «освобожде-

нии» народа, но под понятием «народ» подразумевали исклю-

чительно крестьянство. Для них рабочий был лишь «испорчен-

ный крестьянин».

Петра Алексеева не удовлетворяла программа народников,

но другой революционной организации в то время не было.

Однажды заспорил он с народником Грачевским.

— Я тебя понимаю, Петр Алексеевич. Тебе невтерпеж. Но

для того чтобы свершилась социальная революция, одного на-

родного отчаяния недостаточно. Нужно еще, чтобы у народа

выработалось представление о своем праве. Для этого мы и

должны идти в народ...

— В народ! — откликнулся Алексеев. — А мы кто? Вот ты,

Михаил Федорович, когда говоришь о будущем социалистиче-

ском обществе, почему-то в этот рай только одних мужиков

зовешь. А рабочие где? Без нас хочешь социализм утвердить?

Одними мужиками думаешь управиться? Нет, Михаил Федоро-

вич, без рабочих ты социализма не добудешь, один мужик не

победит царя и помещика! А ты, Михаил Федорович, хочешь

из меня, фабричного рабочего, деревенского агитатора сделать.

Не хочу я в деревню! Не хочу, Михаил Федорович! Мне среди

рабочих агитировать надо...

И вся эта деятельная, яркая жизнь оборвалась внезапно:

тюремная камера, четыре шага в длину, два в ширину.

Из полицейского участка Алексеева перевезли в Бутырки,

в Пугачевскую башню. Камера короче, чем в полицейском

участке, но такой же кусок неба в окне и та же мышиная

возня под полом. Холодно — за ночь вода в кувшине покры-

вается ледяной коркой.

21

В Бутырках Алексеева недолго продержали: перевезли в

Петербург. На вокзале ждала карета — в нее впихнули Петра

Алексеевича.

Проехав Дворцовый мост, карета повернула под мрачные

своды Петропавловской крепости. Проехали одни ворота, дру-

гие, наконец предложили Алексееву выйти из кареты. Небо

над головой было тяжелое, в серых тучах.

Длинными и темными переходами повели Петра Алексее-

вича к третьим воротам, и он попал в каменный склеп, где его

сразу охватили тьма и сырость.

Нового арестанта приняли молча. Жандармы передвига-

лись неслышно в своих войлочных туфлях.

«Повесят, и то молча», — подумал Петр Алексеевич.

Фельдфебель, записывавший в книгу нового узника, уди-

вился чему-то: растерянно, шопотом обратился он к стоявше-

му рядом с ним офицеру, тыча пальцем в привезенный

документ.

Офицер просмотрел документ и шопотом обратился к Алек-

сееву:

— Мужик?

— Рабочий!

Алексеев ответил в полный голос, и слово «рабочий»

угрожающе прозвучало под каменными сводами Петропав-

ловки.

Жандармы засуетились, заволновались, заторопились. Они

быстро обрядили арестанта в зеленый фланелевый халат, вы-

дали ему желтые туфли такой величины, что они сваливались

с ног при каждом шаге.

Темным коридором, по которому шагали часовые, повели

Алексеева в камеру. Захлопнулась тяжелая дверь, щелкнул

ключ в замке, и узник остался один в полутемной и сырой

комнате. Узкая кровать, привинченная к стене, столик, табу-

ретка — и тишина..

Петр Алексеевич, постояв немного, подошел к двери и зло

крикнул:

— Свет дайте, ироды! Я не крот, чтобы в темноте си-

деть!

С наружной стороны двери открылась заслонка. В стек-

лышке показался глаз часового. Он холодно взглянул на Алек-

сеева, и заслонка опустилась.

Мертвая тишина.

Опять наступила весна. Промелькнули зыбкие белые ночи,

потом холодные осенние рассветы. Исхудал Петр Алексеевич.

Борода стала клочковатой, лицо покрылось желтой сетью мел-

22

ких морщин, но сила из тела не ушла: ноги попрежнему креп-

кие, кулак тяжелый. Петр Алексеевич выглядит намного

старше своих двадцати шести лет, но пожилым его не

назовешь.

А папки разбухали: жандармы, прокуроры и сенаторы го-

товили «Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном

преступлении по составлению противозаконного сообщества и

распространению преступных сочинений».

Приближался день суда. Всех подсудимых по «процессу

50-ти» собирали в петербургском «доме предварительного за-

ключения», что на Шпалерной улице.

Ночью вывели Алексеева из камеры. Как хотелось ему

полной грудью вдохнуть ночной морозный воздух! Небо над

головой широкое, полное ярких звезд... Но конвоир поторап-

ливал;

В караулке было жарко натоплено. Там Алексеева пере-

одели, потом усадили в карету, и всё молча. Даже карета дви-

нулась с места без единого скрипа. Опять ворота, еще ворота,

мост, и карета въехала в мрачный тюремный двор так назы-

ваемой «предвариловки».

Пока шло оформление вновь прибывшего арестанта, насту-

пило утро, сизое и холодное. Петр Алексеевич вошел в каме-

ру, лег на койку и мгновенно уснул.

Проснулся он к вечеру и не успел еще разглядеть свое но-

вое жилье, как где-то в отдалении заиграл военный рожок ц

тут же, словно в ответ призывным звукам рожка, началась об-

струкция: заключенные во всех камерах начали стучать в две-

ри, стучали кто чем мог: кулаками, ногами, чайниками. Алек-

сеев знал, что подобным шумом заключенные протестуют про-

тив какой-нибудь очередной подлости тюремщиков. Алексеев

решил присоединиться к протесту: схватил табуретку и при-

нялся ею колотить в дверь.

Как внезапно началась обструкция, так же внезапно она

и прекратилась. Наступила тишина — тяжелая, насторожен-

ная, тюремная.

— Хлеб! — послышалась команда из коридора.

Открылась форточка, вырезанная в двери, и надзиратель

сунул в окошко кусок черного хлеба.

— Кипяток!

Алексеев протянул железную кружку.

— Ужин!

На ужин дали баланду, такую мерзкую на вид и против*

23

ную на вкус, что Алексеев, голодный, сразу вылил ее в па-

рашу.

Хлеб оказался тоже малосъедобным: сырой, вязкий, годный

разве только для лепки.

Вдруг услышал Алексеев голос, он шел из-под пола:

— Товарищ!..

Кто-то звал сдавленным шопотом.

Петр Алексеевич бросился в тот угол, откуда слышался

зов:

— Я тут, товарищ!

— Поскреби около трубы, там щель, — откликнулся голос

из-под пола.

Алексеев принялся ногтями расширять щель. Голос ниж-

него товарища слышался уже яснее:

— Почему не отвечаешь на стуки?

— Я вашей азбуки, не знаю.

— Сними икону в углу. На оборотной стороне азбука за-

писана.

В коридоре послышались шаги. Алексеев одним прыжком

очутился возле стола. Когда затихли шаги, опять послышался

голос из-под пола:

— Кто ты и откуда прибыл?

Алексеев назвал себя.

Пошел перестук по тюрьме. То затихая, то усиливаясь,

перестук полз из камеры в камеру, с этажа на этаж.

После могильной тишины Петропавловской крепости Петра

Алексеевича поразил этот бодрый, многоголосый шум.

«Народу сколько!» — подумал он.

Почти два года был Алексеев оторван от жизни. Все, что

происходило там, на воле, казалось подчас таким далеким,

точно это происходило в детстве. Фабрика в Петербурге, фаб-

рика в Москве, кружки, товарищи...

Тюремный двор представлял собой глубокий колодец,

окруженный высокими каменными корпусами. Посередине ко-

лодца был сооружен помост с беседкой. Вокруг помоста и от

него тянулись лучами клетки для прогулок одиночных. На по-

мосте разгуливали надзиратели. Алексеева сунули было в та-

кую клетку, но он заупрямился.

— Не пойду! — заявил он решительно. — К стене веди!

— Не полагается.

— Тогда веди обратно в камеру! Отказываюсь от прогулки!

После долгих препирательств надзиратель сдался: Алексее-

24

ва пустили в общий «загон». И там он встретил друзей. Одно-

сельчанин Пафнутий Николаев постарел, осунулся.

— Ты чего, Пафнутка, нос повесил?

Николаев буркнул что-то в ответ, отведя глаза от това-

рища.

Джабадари и Чекоидзе бросились к Алексееву, пожи-

мали руки. Алексеев хотел рассказать друзьям о себе, о том,

что он пережил и передумал, но вместо этого вдруг пред-

ложил:

— Надо нам к суду готовиться. Дадут нам последнее слово,

а что мы в этом последнем слове скажем?

— Ты ведь не знаешь, что прокурор скажет, — сказал Се-

мен Агапов.

— Разве важно, что прокурор скажет? — спокойно отклик-

нулся Петр Алексеевич. — Мы знаем, чего он добиваться ста-

нет. Мы свое сказать должны. Каждый по-своему должен ска-

зать суду, за что он живот свой кладет.

Джабадари, а за ним и остальные одобрили предложение

Петра Алексеевича.

— Петр дело говорит, — заторопился пылкий Джабада-

ри. — Устроим так, чтобы завтра сюда пустили Софью. Вместе

с нею и составим план наших речей.

— Хорошо, — согласился Алексеев и после паузы доба-

вил:— Помните, товарищи, как в «Манифесте Коммунистиче-

ской партии» сказано: «Пора уже коммунистам перед всем ми-

ром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремле-

ния...» Вот и изложим...

Вернувшись в камеру, Петр Алексеевич приступил к работе

над своей будущей речью. Работа не клеилась. Мыслей было

много, но они разбегались — отвлекали топот солдатских ног

в коридоре, перестук арестантов, звяканье ключей и частые

вскрики. Петр Алексеевич не мог найти первой фразы, первого

образа, который, подобно поводырю, повел бы за собою

остальные мысли.

Дня через два зашел в камеру цырюльник с воли. Маль-

чишка лет восьми-девяти нес за ним ящичек с инструмен-

тами.

Алексеев присмотрелся к мальчику: худенький, сероглазый.

Вот таким заморышем пришел он сам в Петербург...

И в мыслях Петра Алексеевича сложилась первая фраза:

образ мальчика, которого родители спровадили в город на за-

работки.

Написав первую фразу, Алексеев отложил перо. Он вспо-

25

мнил спор, завязавшийся между Бардиной и Джабадари.

«Россия, — говорил Иван Джабадари, — страна мужицкая, и

поэтому Алексееву, обездоленному мужику, надо на суде го-

ворить о мужиках, об их тяжелой доле». Софья Бардина пред-

лагала другое. «Алексеев, — сказала она, — рабочий, и гово-

рить он должен о положении рабочих».

«Софья права! — воскликнул тогда Семен Агапов. — Мы —

пролетарские пропагандисты и в первую очередь боремся за

рабочее, пролетарское дело! Какая цель наших выступлений

на суде? Мы должны показать господам судьям, что призрак

бродит по Европе — призрак коммунизма!»

Петр Алексеевич знал, что ни Софья Бардина, ни Джаба-

дари не будут защищаться на суде: окруженные жандармами,

они будут пропагандировать свои идеи. Но какие идеи? Бар-

дина и Джабадари — оба они народники, но уже не едино-

мышленники. Для Джабадари мир кончается у городских за-

став: кроме деревни, он ничего не видит, а Бардина видит не

только покосившиеся деревенские избушки, но и высокие кор-

пуса фабрик и заводов. Она видит, что с каждым днем все

больше становится этих заводов и фабрик. Она уже видит, что

растет и множится число рабочих в России.

Двумя жирными линиями подчеркнул Алексеев выведен-

ные им большими буквами слова: «Миллионы людей рабо-

чего населения».

— Нас миллионы! — сказал он вслух. — Только слепые

нас не видят.

Алексеев торопился — писал, переписывал. На прогулку он

выходил не только для того, чтобы подышать морозным воз-

духом, но и для того, чтобы показать написанное товарищам.

На следующий день Петра Алексеевича вызвали в контору.

За столом сидел пожилой человек. Сухощавое лицо его было

усталым, глаза смотрели озабоченно и сумрачно.

— Я ваш защитник.

— Стоит ли меня защищать? — чуть-чуть пренебрежитель-

но откликнулся Алексеев.

И слова и тон возмутили адвоката:

— Жизнь вам надоела? Или тюремная пища показалась

сладкой? Закатят вас, куда Макар телят не гонял! Рабочий, не

переодетый студент, а всамделишный рабочий — и против царя

пошел! — Адвокат перелистал дело, прочитал: — «Петр Алек-

сеев, придя к нему с каким-то неизвестным ему человеком,

вызвал его в трактир и передал «Сказку о четырех братьях»,

советуя ее прочесть. Затем, по показанию рабочего Филиппа

26

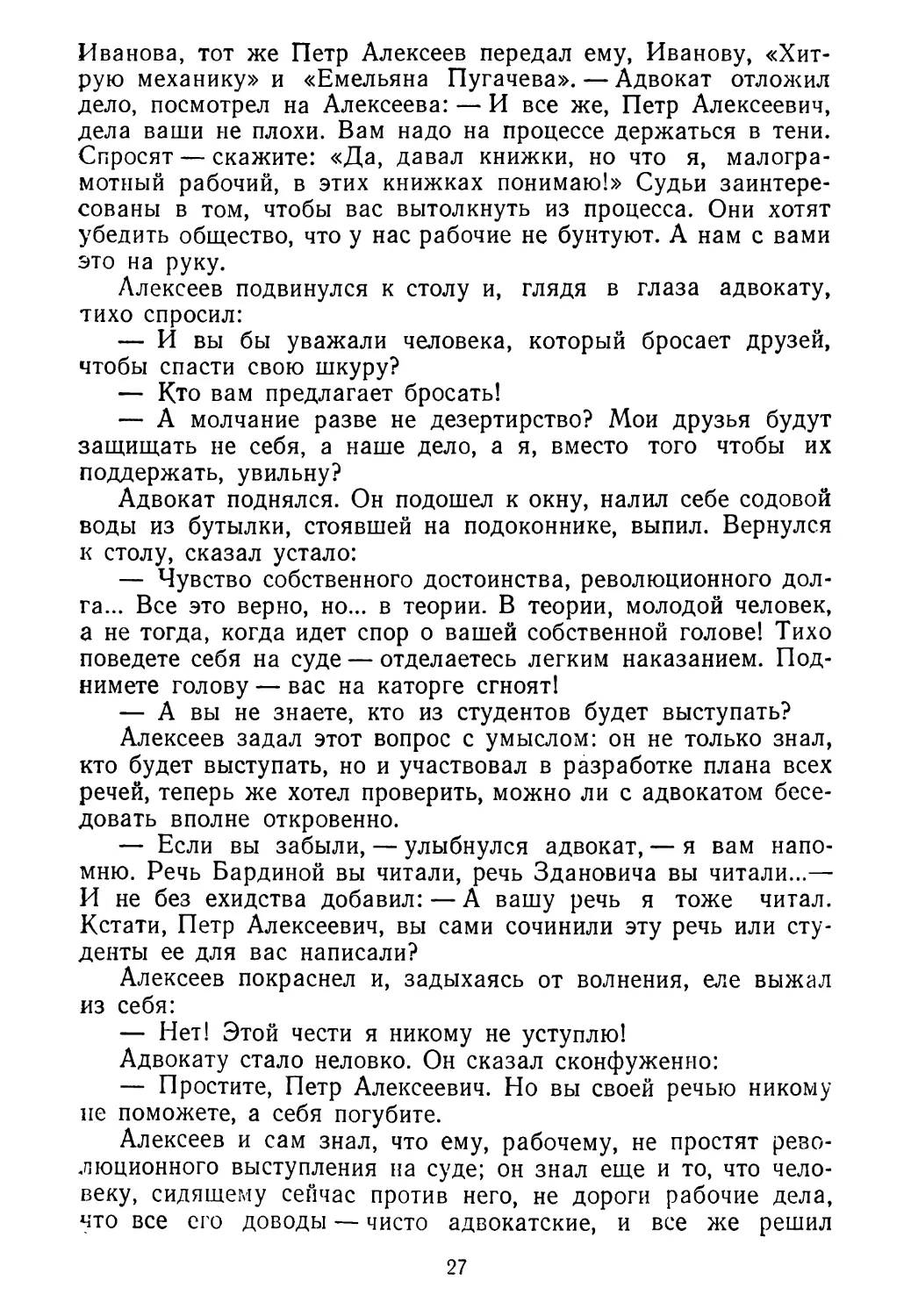

Иванова, тот же Петр Алексеев передал ему, Иванову, «Хит-

рую механику» и «Емельяна Пугачева». — Адвокат отложил

дело, посмотрел на Алексеева: — И все же, Петр Алексеевич,

дела ваши не плохи. Вам надо на процессе держаться в тени.

Спросят — скажите: «Да, давал книжки, но что я, малогра-

мотный рабочий, в этих книжках понимаю!» Судьи заинтере-

сованы в том, чтобы вас вытолкнуть из процесса. Они хотят

убедить общество, что у нас рабочие не бунтуют. А нам с вами

это на руку.

Алексеев подвинулся к столу и, глядя в глаза адвокату,

тихо спросил:

— И вы бы уважали человека, который бросает друзей,

чтобы спасти свою шкуру?

— Кто вам предлагает бросать!

— А молчание разве не дезертирство? Мои друзья будут

защищать не себя, а наше дело, а я, вместо того чтобы их

поддержать, увильну?

Адвокат поднялся. Он подошел к окну, налил себе содовой

воды из бутылки, стоявшей на подоконнике, выпил. Вернулся

к столу, сказал устало:

— Чувство собственного достоинства, революционного дол-

га... Все это верно, но... в теории. В теории, молодой человек,

а не тогда, когда идет спор о вашей собственной голове! Тихо

поведете себя на суде — отделаетесь легким наказанием. Под-

нимете голову — вас на каторге сгноят!

— А вы не знаете, кто из студентов будет выступать?

Алексеев задал этот вопрос с умыслом: он не только знал,

кто будет выступать, но и участвовал в разработке плана всех

речей, теперь же хотел проверить, можно ли с адвокатом бесе-

довать вполне откровенно.

— Если вы забыли, — улыбнулся адвокат, — я вам напо-

мню. Речь Бардиной вы читали, речь Здановича вы читали...—

И не без ехидства добавил: — А вашу речь я тоже читал.

Кстати, Петр Алексеевич, вы сами сочинили эту речь или сту-

денты ее для вас написали?

Алексеев покраснел и, задыхаясь от волнения, еле выжал

из себя:

— Нет! Этой чести я никому не уступлю!

Адвокату стало неловко. Он сказал сконфуженно:

— Простите, Петр Алексеевич. Но вы своей речью никому

не поможете, а себя погубите.

Алексеев и сам знал, что ему, рабочему, не простят рево-

люционного выступления на суде; он знал еще и то, что чело-

веку, сидящему сейчас против него, не дороги рабочие дела,

что все его доводы — чисто адвокатские, и все же решил

27

оправдать перед этим человеком свое упорство. Он положил

свою огромную ладонь на руку адвоката и, от волнения не-

много заикаясь, промолвил:

— Скажите мне, какой смысл имеет защита, когда вся-

кому известно, что приговор суда составляется заранее?

Царский суд — это комедия. Защищайся, не защищайся —

все равно.

— Верно, Алексеев, — подхватил адвокат. — Но это отно-

сится к тем, которых суд считает главными преступниками.

А вы среди них не числитесь.

На лице Алексеева появилась горькая улыбка:

— Я не числюсь среди главных? Нет, господин адвокат...

Именно я, рабочий, самый главный на этом процессе!

Я должен сказать все, что к рабочему сердцу приросло.

Я, ткач, должен крикнуть на всю Россию: рабочий класс про-

буждается!

Адвокат понял: ему не уговорить Алексеева.

Подсудимых было пятьдесят — оттого и процесс этот назы-

вался «процессом 50-ти». Их выстроили по двое. Между

каждой парой поставили жандарма с обнаженной шашкой

и под командой офицера повели подземными ходами, соеди-

нявшими «дом предварительного заключения» с окружным

судом.

Двухсветный зал. По-зимнему серо.

Подсудимые сидят на скамьях, расположенных уступами.

В зал входят «почетные» гости — один другого дряхлее, все в

золоте, с бриллиантовыми звездами. Они садятся позади кре-

сел для суда.

Джабадари многих знал по фотографиям в журналах:

— Смотри, Петр Алексеевич, кто к нам пожаловал! Край-

ний, толстенький — князь Горчаков, канцлер. Рядом с ним —

министр юстиции граф Пален. Его отец принимал участие в

убийстве царя Павла. Красноносого видишь? Это принц

Ольденбургский...

На хорах затопали десятки ног: пустили публику.

— Моя тетка, — тихо сказала Бардина, указав на хоры.

Алексеев глянул вверх: штатские в потертых пиджачках,

женщины в стареньких шляпках.

Зажгли лампы.

— Встать! — раздалась громкая команда. — Суд идет!

Гуськом, соблюдая старшинство, потянулась к длинному

столу судейская коллегия. У каждого своя особенность: один

сутулится, другой на ногу припадает, третий семенит мелки-

28

ми шажками, но когда судьи опустились в кресла и придви-

нулись к столу, все стали на одно лицо: тусклые и равно-

душные.

Высокое председательское кресло занял первоприсутствую-

щий сенатор Петерс. Череп голый, лицо длинное, зубы боль-

шие, лошадиные, глаза колючие.

По правую руку председателя разместились Похвистнев —

он все время двигал челюстями, точно жевал, Ренненкампф —

с квадратным лицом откормленного бульдога, и Неелов — с

умильной улыбкой на губах. По левую руку — Тизенгаузен и

Хвостов, оба с бакенбардами под царя: у Тизенгаузена -

жидкие и яркорыжие, у Хвостова — пушистые, цвета талого

снега.

Позади сенаторов расположились сословные представители:

предводители дворянства Неплюев и Сназин-Тормасов, псков-

ский городской голова Судгоф и стародеревенский волостной

старшина Лукьянов — старик с белой окладистой борбдой.

Они должны были «представлять» народ.

Вплотную к скамьям подсудимых примыкали места за-

щиты.

Суд рассаживался не спеша. Обвинительный акт читали

долго и монотонно. Князья и графы презрительно рассматри-

вали лица подсудимых.

Алексеев думал о своем. Народ собрался разный: внизу —

сенаторы и министры, наверху — мужчины в потертых пиджа-

ках, женщины в простеньких платочках и стареньких шляпках.

Сенаторы и министры смотрят нагло, а если заглянуть в их

сердца — кошки скребут! Неспокойно на душе у всех этих

титулованных и сановных холопов... Неспокойно в России:

участились стачки на заводах, крестьяне всё настойчивее требу-

ют нового передела земли... Об этом часто говорили в тюрьме.

А там, на хорах? Многие слушают с волнением в сердце...

Там — друзья. Сочувственно смотрят они на скамьи обвиняе-

мых, где томятся их родичи, знакомые, близкие им люди...

Петр Алексеевич вдруг потянул за рукав сидящего рядом

Агапова:

— Посмотри, кто на хорах.

Агапов украдкой глянул наверх: в первом ряду, рядышком,

сидели знакомые по кружковой работе ’Степан Халтурин и

Александр Михайлов (они прошли по чужим пропускам).

Глаза Халтурина лихорадочно поблескивали.

Говорит прокурор Жуков. Волос к волосу приглажен, во-

ротничок блестит, как снег на солнце. На животе тонко звенят

золотые брелоки. Жуков говорит спокойно:

29

— Несмотря на значительное количество фабрик, на кото-

рых распространялись книги преступного содержания, в числе

подсудимых находится вообще весьма мало крестьян...

Джабадари, зная, что прокурор под «крестьянами» подра-

зумевает рабочих, склонился к Петру Алексеевичу:

— Подумай, Петр: может, не стоит тебе выступать? Про-

курор тебя выгораживает.

— Подумаю, Иван, — глухо ответил Алексеев, бросив быст-

рый взгляд в сторону хоров.

И Петру Алексеевичу показалось, что Халтурин дружески

кивнул ему головой.

10 марта 1877 года — восемнадцатый день суда, а конца

еще не видно: одних обвиняемых пятьдесят, да адвокатов две-

надцать, да семьдесят три свидетеля, да прокурор, и все гово-

рят пространно, обстоятельно. На хорах тесно; князей и гене-

ралов тоже стало больше. Петерс все чаще оглядывает ряды

подсудимых. Во всем чувствуется напряженность; даже хлад-

нокровный прокурор стал огрызаться, бросать очки на стол;

министр Пален дважды и достаточно громко сказал «медведь»,

и первоприсутствующий сенатор Петерс знает, что это обидное

слово было произнесено по его адресу; князь Мингрельский

сегодня утром не без ехидства спросил: «До пасхи закончите,

ваше высокопревосходительство?»

«А не задумали ли чего-либо эти подсудимые?—думает Пе-

терс. — Окруженные кольцом обнаженных шашек, они держат

себя дерзко, вызывающе. Алексеев сидит сыч сычом, дергает

себя за бороду. Бардина нервничает... Бардина — студентка,

из-за границы приехала. Образованная девушка...»

Петерс посмотрел в зал: почему вдруг так тихо стало? Про-

курор протирает платком стекла очков.

— Подсудимый... Подсудимый... — растерянно начал Пе-

терс.

На листке, лежавшем перед ним, значился на первом месте

Алексеев, но Петерс пропустил эту фамилию и вызвал к столу

Бардину.

Софья Бардина вышла не спеша. Лицо взволнованное, но

движения девушки плавные, спокойные.

— Не отрицая факта пропаганды на фабрике Лазарева, я

никак не могу согласиться с обвинением... — Бардина говори-

ла высоким и певучим голосом. — Если бы тот идеальный об-

щественный строй, о котором мы мечтаем, мог быть осущест-

влен без всякого насильственного переворота, то, конечно, мы

все были бы рады этому от души...

30

— Эти рассуждения не идут к делу, — вежливо, наклонив

голову, проговорил Петерс, хотя его уже начала раздражать

девушка с необычными глазами: серыми, с большим темным

зрачком.

Бардина взглянула на сенатора. Что-то похожее на ирони-

ческую улыбку появилось на ее лице и тут же исчезло.

— Я желаю только изложить свой взгляд на революцию и

пропаганду... — более настойчиво, но попрежнему певуче от-

кликнулась она. — Преследуйте нас как хотите, но я глубоко

убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже

несколько лет сряду и вызванное, очевидно, самим духом вре-

мени, не может быть остановлено никакими репрессивными

мерами...

Князь Мингрельский понюхал воздух вокруг себя и громко,

на весь зал, проговорил:

— Не слышу духа времени!

Судьи улыбнулись сиятельной шутке.

Но шутка не смутила Бардину; наоборот, ее голос окреп:

— Если государства разрушаются, то это обыкновенно про-

исходит оттого, что они сами в себе носят зародыши разруше-

ния...

Слова Бардиной звучали с хрустальной ясностью. Сенаторы

и министры зашипели, как рассерженные змеи.

— Я убеждена, — продолжала Бардина, — еще в том, что

наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество

проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло

безнаказанно топтать себя ногами...

На хорах кто-то всплакнул. Петерс схватился за колоколь-

чик. Один из защитников выронил из рук книгу — она упала,

гулко прогремев в притихшем зале, словно выстрел.

— За нами сила нравственная, — опять послышался певу-

чий голос Софьи Бардиной, — сила исторического прогресса,

сила идеи, а идеи, — добавила она, склонившись в сторону Пе-

терса, — увы, на штыки не улавливаются...

Бардина уже закончила свою речь, но ее чистый голос еще

звучал в зале. Сенаторы вросли в спинки своих кресел. Лоша-

диное лицо Петерса побагровело, на лысине выступила испа-

рина.

—- Агапов! Подсудимый Агапов! — выкрикнул он зады-

хаясь.

Поднялся Семен Иванович. В его ушах еще звучала речь

Бардиной. Может ли он что-нибудь добавить к этой речи? Да,

он обязан! Во всей ее речи слышалось предупреждение: тре-

пещите, царские слуги, на вас надвигается призрак коммуниз-

ма! Но о рабочих Бардина ничего не сказала.

31

— Господа судьи! Я рабочий! Я с малолетства жил на

фабриках и на заводах. Я много думал о средствах улучшить

быт рабочих и наконец сделался пропагандистом... Я исполнил

свой долг, долг честного рабочего, искреннего, всей душой пре'

данного интересам своих бедных, замученных собратий...

Рука Петерса сорвалась со стола, сжалась в кулак. Его

губы искривились в усмешке. Глядя мимо Агапова, он про-

ворчал:

— Алексеев!

Тяжело ступая, поднялся Петр Алексеевич к месту, отве-

денному для подсудимых. Он повернулся бородатым лицом к

залу и, стукнув себя по широкой груди, начал без всякого

обращения:

— Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только

станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и мате-

рями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за

неимением школ и времени, от непосильного труда и скудного

за это вознаграждения. Десяти лет — мальчишками — нас ста-

раются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там

ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сдельную рабо-

ту из-за куска черного хлеба; поступаем под присмотр взрос-

лых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному

труду; питаемся кое-чем; задыхаемся от пыли и испорченного,

зараженного разными нечистотами воздуха. Спим где попало,

на полу, без всякой постели и подушки в головах, завер-

нутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон

бесчисленным множеством разных паразитов... Вот что нам,

рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в

этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по

отношению к капиталисту, кроме ненависти?..

Алексеев переступал с ноги на ногу, теребил бороду и ча-

сто вертел головой, посылая свои слова то вверх, на хоры, то

бросая их суду. Он торопился, точно не верил, что ему дадут

закончить речь.

На хорах сидели в неловкой позе, свесившись за перила.

Члены суда, за исключением Ренненкампфа, смотрели в пото-

лок, смотрели с пренебрежением, гримасничая. Ренненкампф

же — злобно уставясь на Алексеева, как бульдог, готовый вце-

питься ему в икры.

Петерс, держа в руке колокольчик, с нетерпением следил

за Алексеевым, готовый, как пожарный, забить тревогу при

вспышке первой искры.

Алексеев все это видел. Он говорил не особенно громко, но

с возмущением человека, вынужденного рассказывать о под-

лых деяниях подденьких людишек..

32.

— Взрослому работнику заработную плату довели до ми-

нимума. Из этого заработка все капиталисты без зазрения

совести стараются всевозможными способами отнимать у ра-

бочих трудовую копейку и считают этот грабеж доходом...

Рабочий отдается капиталисту на задельную работу, беспре-

кословно и с точностью исполнять все рабочие дни и работу,

для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских

чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им

по праву или не по праву пишут штраф, боясь лишиться

куска хлеба, который достается им семнадцатичасовым днев-

ным трудом...

Петерс отнял пальцы от колокольчика и облегченно вздох-

нул: «Чем пугал меня прокурор? Мужичок свои обиды вспоми-

нает. Пусть вспоминает».

Вздох Петерса долетел до Алексеева. Он склонился над

столиком и спокойно продолжал:

— Впрочем, я не берусь описывать подробности всех зло-

употреблений фабрикантов, потому что слова мои могут пока-

заться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать

жизни работников и не видали московских рабочих, живущих

у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бути-

кова, Морозова и других...

Петерс оживился:

— Это все равно, вы можете этого не говорить.

Алексеев провел рукой по барьеру, выдвинулся немного

вперед и после паузы сказал с горечью:

— Да, действительно, все равно — везде одинаково рабо-

чие доведены до самого жалкого состояния. Семнадцатичасо-

вой дневной труд — и едва можно заработать сорок копеек. Это

ужасно! — выкрикнул он, но тут же, точно вспомнив что-то,

опять успокоился. — При такой дороговизне съестных припа-

сов приходится выделять из этого скудного заработка на под-

держку семейного существования и уплату казенных податей.

Нет! — стукнул Алексеев по столу, и глаза его, горячие, пре-

следовали Петерса. — При настоящих условиях жизни работ-

ников невозможно удовлетворить самые необходимейшие по-

требности человека...

Алексеев вышел из клетки, повернулся к скамьям знати и,

подняв свой крепкий кулак, угрожающе произнес:

— Пусть пока они умирают голодной, медленной смертью,

а мы скрепя сердце будем смотреть на них до тех пор, пока

освободим из-под ярма нашу усталую руку и свободно сможем

тогда протянуть ее для помощи другим!

Он вернулся в клетку, задумался и тихо, словно отвечая на

какие-то свои мысли, продолжал:

2 Буревестники

33

— Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и от-

части как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье

подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели

всю свою жизнь зарабатывал семнадцатичасовым трудом ку-

сок черного хлеба.

Задумчивость сразу спала; он повернул голову к сенаторам

и с новой силой сказал:

— Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка?

Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника?

Где и чему они могут научиться? А взгляните на русскую на-

родную литературу. Ничего не может быть разительнее того

примера, что у нас издаются для народного чтения такие кни-

ги, как «Бова-королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька Ка-

ин», «Жених в чернилах и невеста во щах». Оттого-то в нашем

рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно —

забавное, а другое — божественное. Я думаю, каждому извест-

но, что у нас в России рабочие все .еще не избавлены от пре-

следований за чтение книг, а в особенности если у него уви-

дят книгу, в которой говорится о его положении, — тогда уж

держись! Ему прямо говорят: «Ты, брат, не похож на рабоче-

го, ты читаешь книги!» И страннее всего то, что и иронии не-

заметно в этих словах, что в России походить на рабочего —

то же, что походить на животное.

' Горькая улыбка, как тень, набежала на лицо Алексеева:

— Господа, неужели кто полагает, что мы, работники, ко

всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим,

как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж... как

будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких

пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют

и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообра-

зить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда

девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскоше-

ствуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство?..

Алексеев повернулся к хорам—опять встретился с при-

стальным. взором Халтурина, с заплаканными глазами тетуш-

ки Софьи Бардиной.

— Рабочий же народ хотя и остается в первобытном поло-

жении и до настоящего времени не получает никакого образо-

вания, смотрит на это как на временное зло, как и на самую

правительственную власть, временно захваченную силой и

только для одного разнообразия ворочающую всё с лица да

наизнанку...

Петр Алексеевич на мгновение запнулся. Пауза показалась

Агапову вечностью — он приподнялся. Алексеев это заметил,

улыбнулся и, тряхнув головой, продолжал:

34

— Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно

не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет

поддерживать рутину и обеспечит материально крестьянина,

выведет его из первобытного положения и пойдет скорыми

шагами вперед. — Алексеев умолк, повернулся к хорам. —

Но — увы! — если оглянемся назад, то получаем полное разо-

чарование... Девятнадцатое февраля... И что же?! И это для

нас было одной мечтой и сном!.. Эта крестьянская реформа

девятнадцатого февраля шестьдесят первого года — реформа

«дарованная», хотя и необходимая, но не вызванная самим на-

родом... Мы попрежнему остались без куска хлеба, с клочками

никуда не годной земли и перешли в зависимость к капитали-

сту...— Голос Петра Алексеевича приобрел металлическую

звонкость. — Русскому рабочему народу остается только на-

деяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от

одной нашей интеллигентной молодежи...

Петерс положил кулаки на стол и строго сказал:

— Молчите! Замолчите!

Алексеев тряхнул правым плечом, как бы сбрасывая с него

чужую руку:

— Она одна братски протянула к нам свою руку. Она од-

на откликнулась, подала свой голос на все слышанные кре-

стьянские стоны Российской империи...

Петерс, растерянно оглядывая зал, выкрикивал:

— Замолчите! Я прикажу вас вывести!

Алексеев, не обращая внимания на рев сенатора, продол-

жал:

— Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам

свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из

затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих

путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все от-

расли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво по-

строенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоя-

тельными проводниками к общему благу народа. И она одна

неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока... — Алексеев заки-

нул голову, вытянул вперед руку и, отчеканивая каждое слово,

закончил: — Пока подымется мускулистая рука миллионов ра-

бочего люда...

Петерс приподнялся, стукнул по столу:

— Выведите его!

Но истошный крик Петерса не смутил Петра Алексееви-

ча — наоборот, он сжал свой кулак, выбросил его в сторону

царского портрета и крикнул судьям:

— ...и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыка-

ми, разлетится в прах!

35

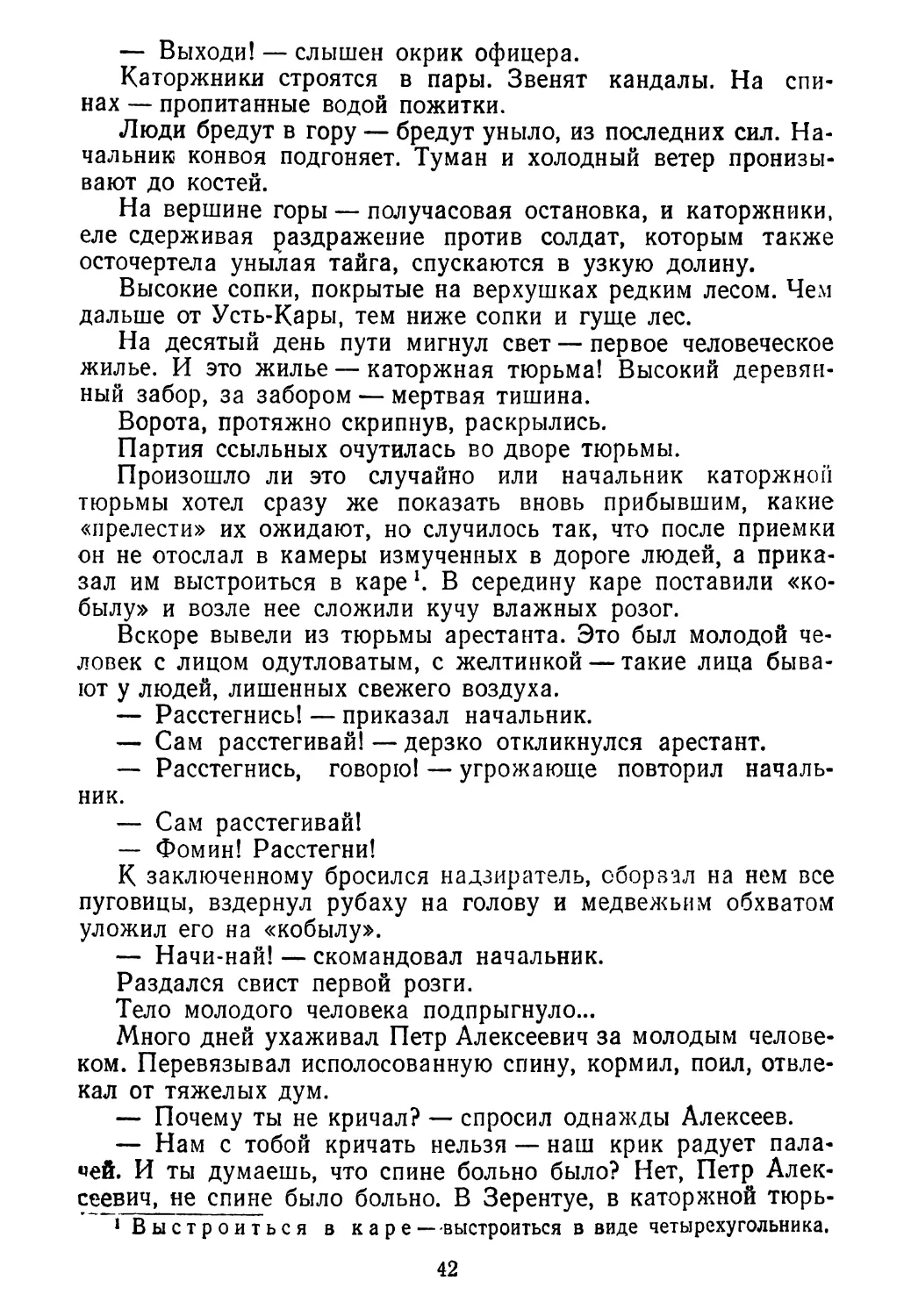

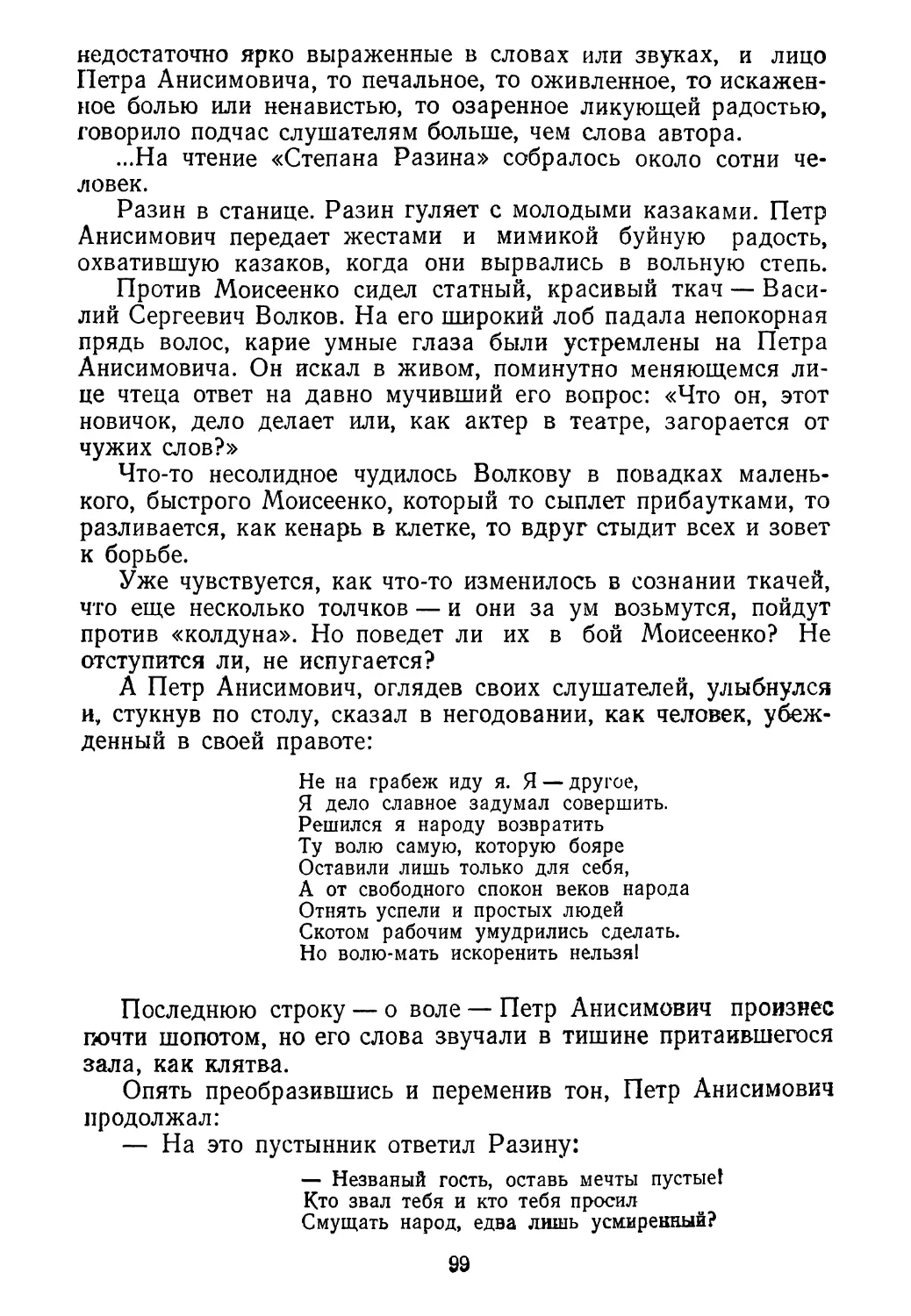

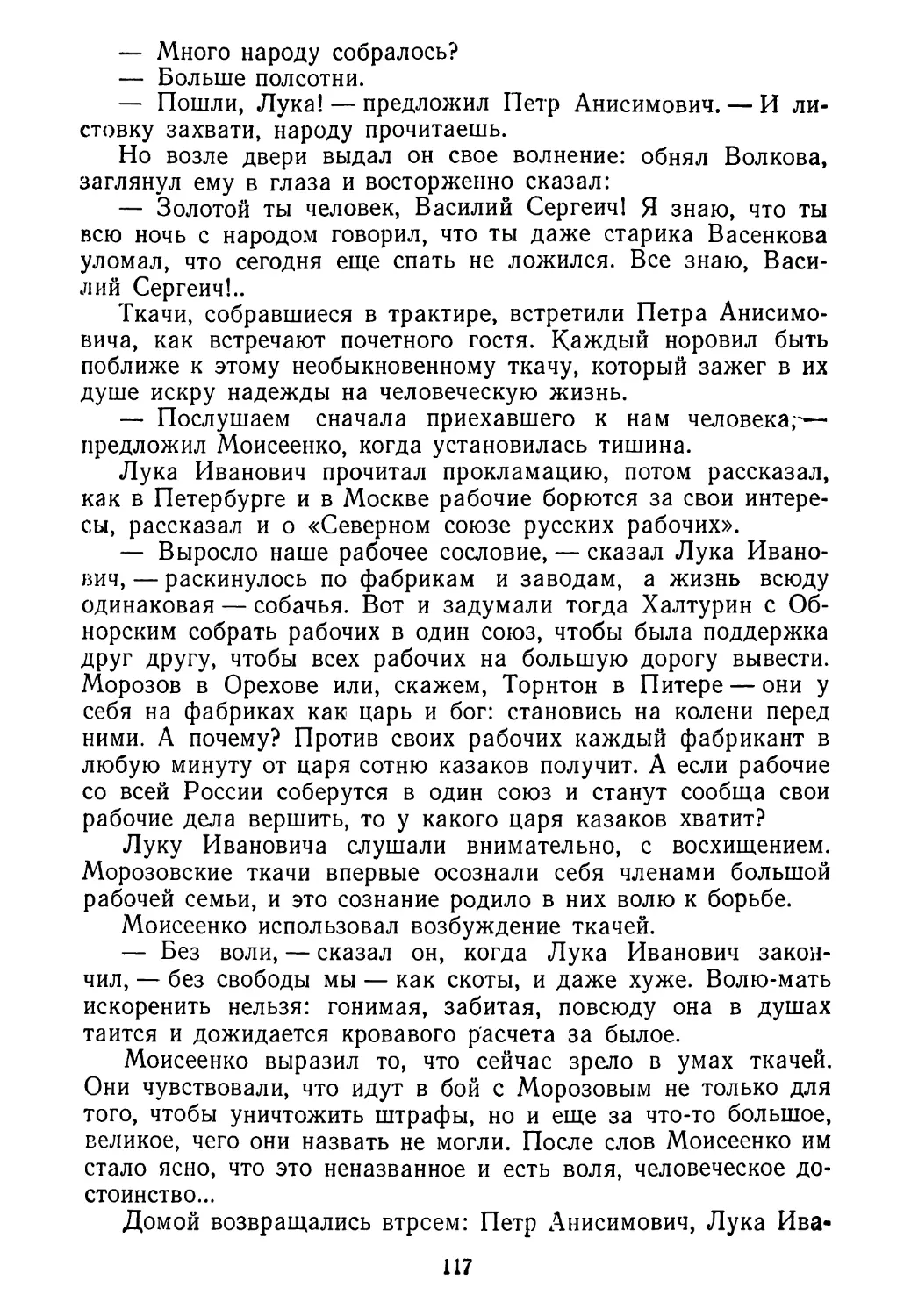

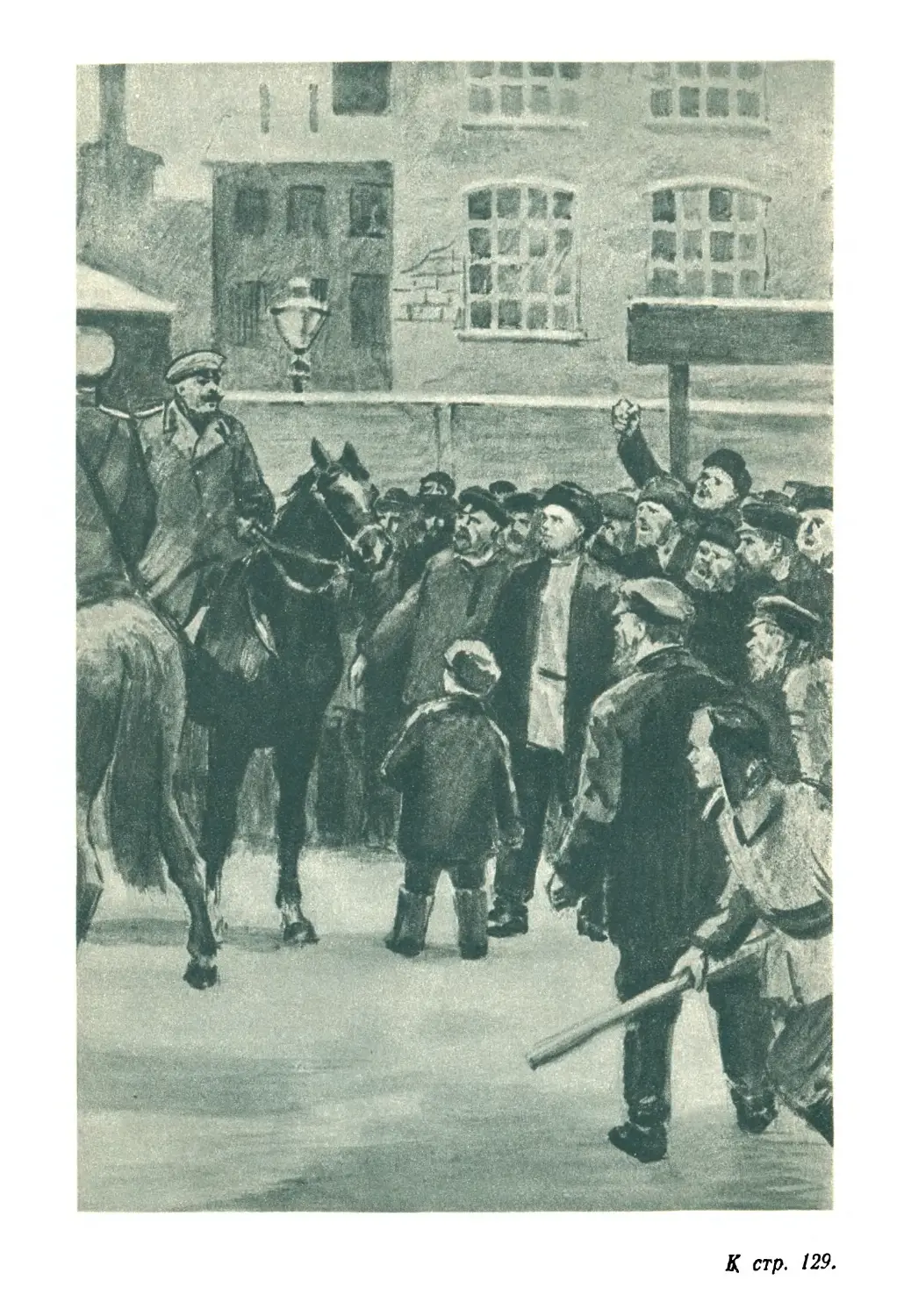

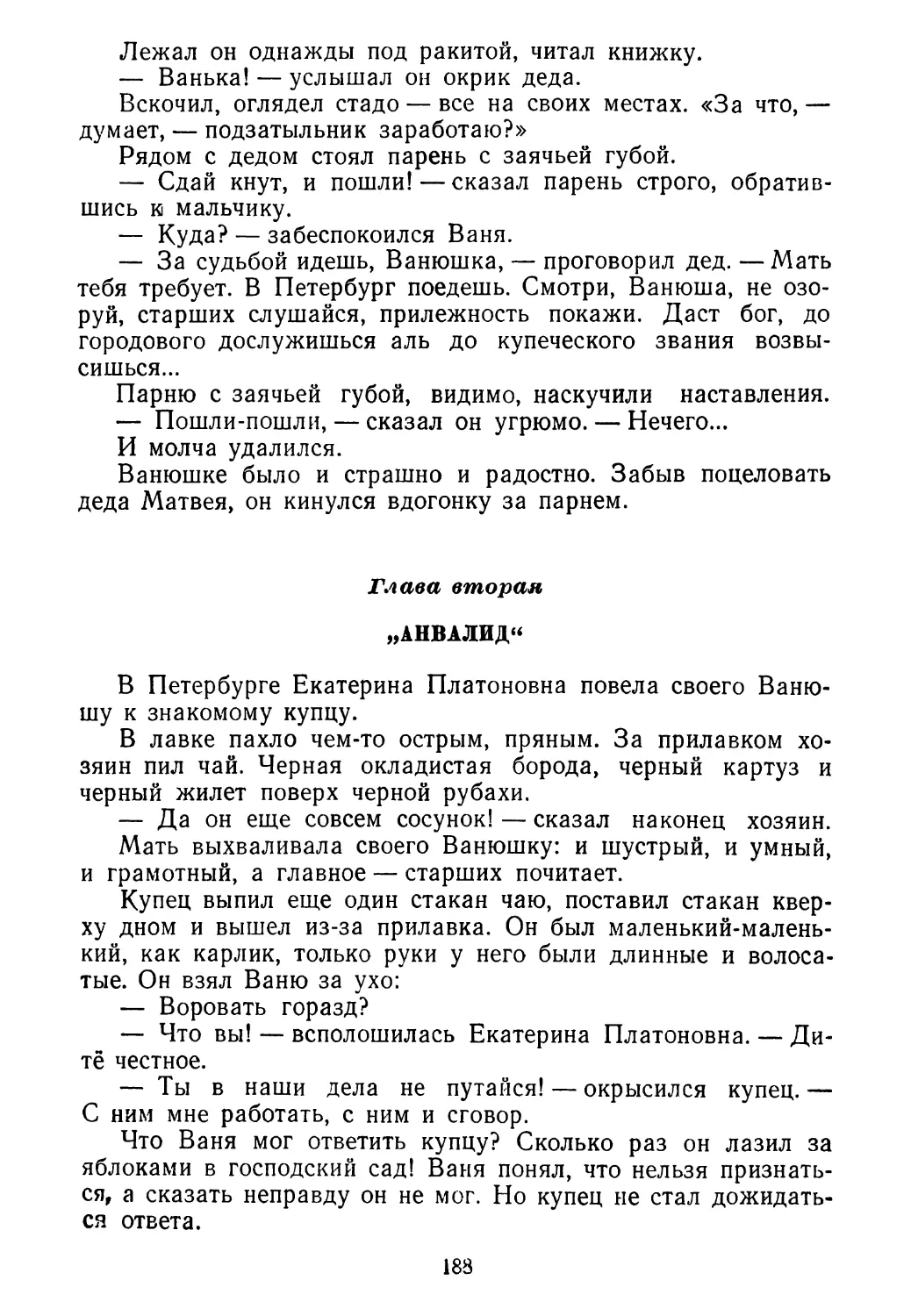

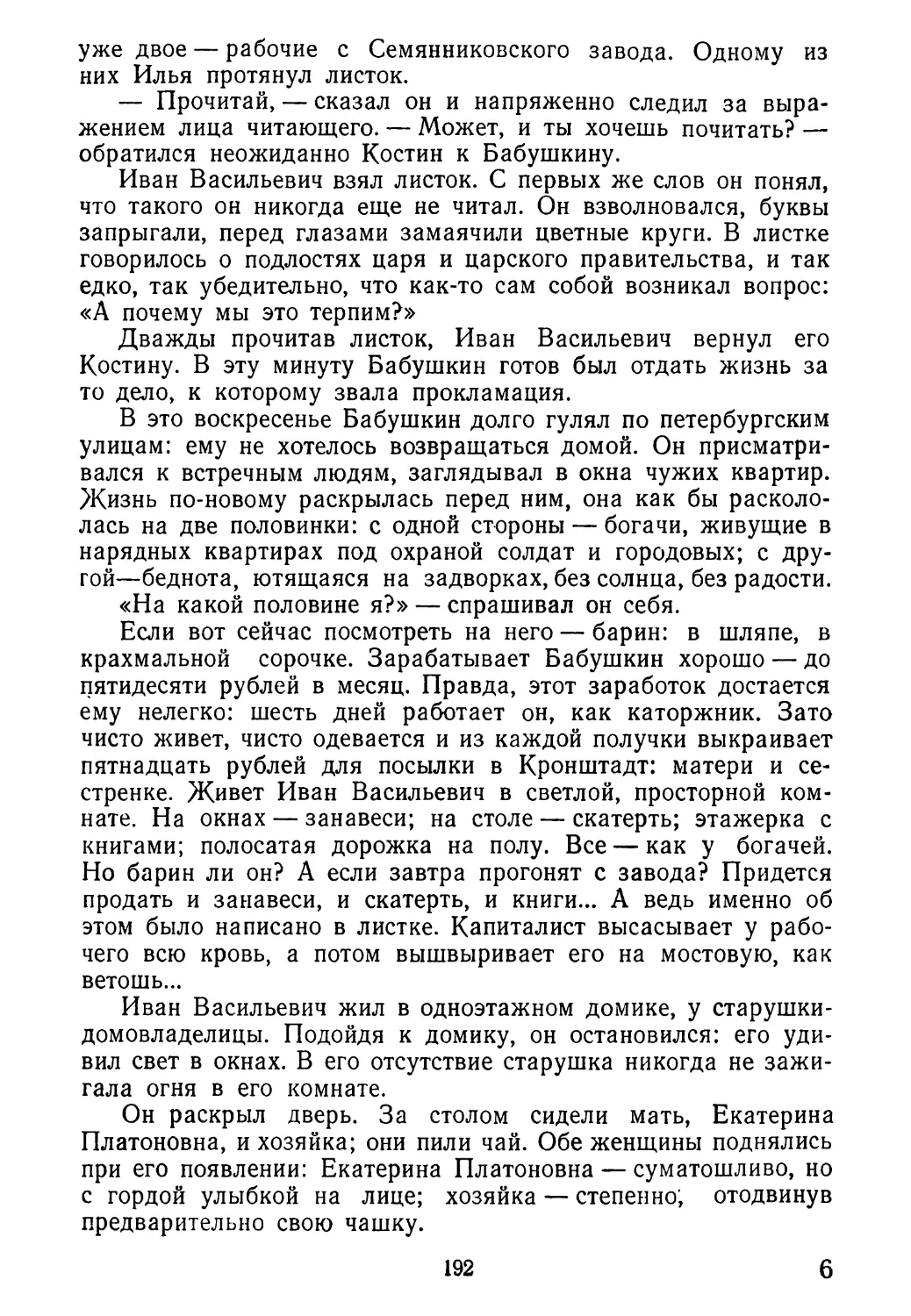

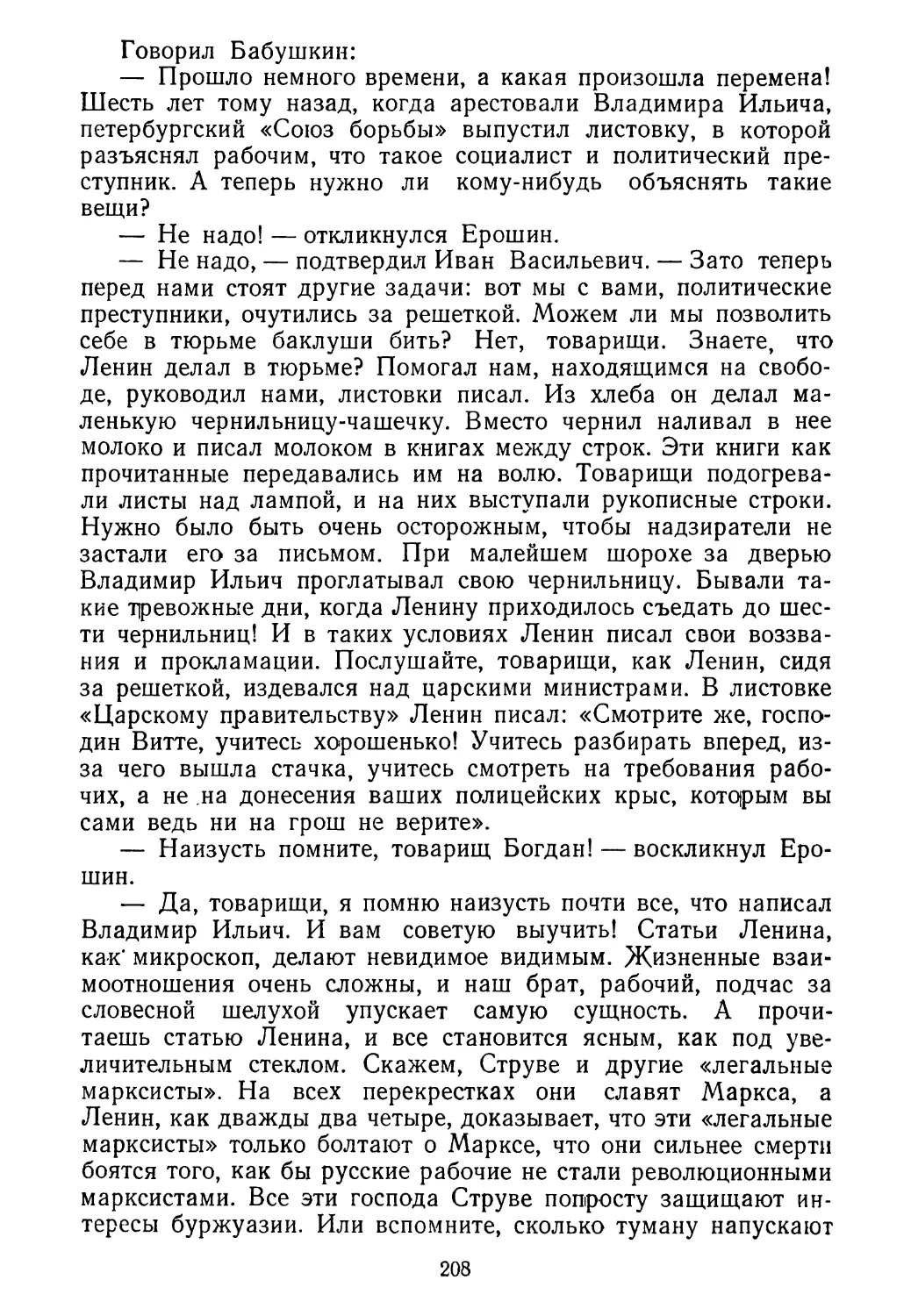

К стр. 35.

Мощный, как молот, кулак Петра Алексеева угрожающе

протянулся к судьям.

После минутного затишья загрохотало в зале, как в горах

во время обвала. Неистово аплодировали на скамьях подсуди-

мых. Защитники, вскочив с мест, разразились оглушительным

«браво». На хорах топали ногами, кричали «ура».

Сенаторы и министры, прикрыв ладонями головы, точно

внезапно закапало с потолка, бросились гурьбой к выхо-

ду. Вслед за ними, подталкивая друг друга, последовали и

судьи. Князь Мингрельский, столкнувшись в дверях с Петер-

сом, любезно уступил ему дорогу и сокрушенно про-

молвил:

— Ваше высокопревосходительство, забыли объявить засе-

дание закрытым...

Петр Алексеевич все еще стоял с занесенной над судьями

рукой. К нему ринулись товарищи, поздравляли его.

Алексеев не разглядел отдельных лиц — все слилось в его

глазах. Только один раз ясно проступило тонкое лицо Барди-

ной: она плакала.

Речь ткача Петра Алексеева разнесли по столице. Адвокат

Спасович рассказывал вечером в клубе:

— Не только публика и судьи, но даже жандармы окаме-

нели. Я уверен, если бы Алексеев после речи повернулся и вы-

шел, его бы в первую минуту никто не остановил — до того

все растерялись.

Сенаторы и министры быстро справились со своим страхом.

Они прогнали народ с хоров, усилили караулы, теснее сомкну-

ли кольцо жандармов вокруг обвиняемых — и Петерс опять

уселся в председательское кресло.

Суд продолжался.

Когда выносили приговор, Петерс тоненько, по-щенячьи,

взвизгнул:

— «Крестьянина Петра Алексеевича Алексеева, двадцати

восьми лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные

работы в рудниках на десять лет, а затем, на основаниях ста-

тей Уложения о наказаниях, поселить в Сибири...»

Только двум подсудимым был вынесен такой суровый при-

говор: Цицианову, оказавшему при аресте вооруженное сопро-

тивление, и ткачу Петру Алексееву, против которого почти не

было улик.

Не впервые судили революционеров. Много их томилось по

тюрьмам, каторгам, но то были люди из высшего и имущего

классов. На этом же процессе впервые пришлось судьям встре-

36

титъся лицом к лицу с революционером из рабочих, сумевшим

из обвиняемого стать обвинителем.

Текст речи Петра Алексеева, тайно отпечатанный различны-

ми революционными группами, разошелся в тысячах экземпля-

ров, и как камень, брошенный в воду, рождает всё увеличи-

вающиеся круги, так и эта речь рождала отзвуки в самых от-

даленных местностях необъятной России.

Алексеева обрили, заковали в кандалы. Непрерывный звон

будил его по ночам, непривычная тяжесть мешала двигаться,

думать.

В последних числах декабря 1877 года, около десяти часов

утра, перевозили Петра Алексеева из Литовского замка в

пересыльную тюрьму. День был снежный, стекла тюремной

кареты покрылись лапчатым узором.

Вдруг карета остановилась. Офицер, сопровождавший аре-

станта, раскрыл дверцу.

Алексеев выглянул. Они на Литейном проспекте. Улица за-

пружена народом. Конные жандармы, заснеженные и похожие

на мраморные монументы, наседают на толпу, отжимают ее к

Бассейной. Алексееву бросилось в глаза обилие цветов. Люди

стояли так тесно, что 'им пришлось держать цветы в вытяну-

тых вверх руках. И еще успел заметить Алексеев: толпа со-

37

стояла почти из одной молодежи. Вдали, на Бассейной, кто-то

произносил речь; где-то рядом вскрикнула девушка; четко

прозвучала солдатская ругань.

— По какому случаю народ собрался? — справился офи-

цер у подскочившего на рысях жандарма.

— По случаю похорон, ваше высокородие! — крикнул жан-

дарм.

— А кто помер?

— Сочинитель Некрасов, ваше высокородие!

— Некрасов помер?! — воскликнул Алексеев.

В этом выкрике послышалась такая боль, что офицер, по-

вернувшись, сначала недоуменно взглянул на арестанта и

лишь потом, нагло ухмыляясь, издевательски промолвил:

— Вы интересуетесь и поэзией?

Ответа на свой вопрос офицер и не ожидал. Он крикнул

кучеру:

— Пошел в обход! — и захлопнул дверцу.

Петру Алексеевичу тяжело. Сердцу тесно в груди, ком стоит

в горле.

Иди в огонь за честь отчизны,

За убежденье, за любовь...

Иди и гибни безупречно.

Умрешь недаром: дело прочно,

Когда под ним струится кровь.

«И поэт, написавший эти слова, ушел из жизни!» — поду-

мал Алексеев. Но тут же родилась новая мысль: «А разве я,

Петр Алексеев, не ухожу из жизни? Нет!» — отбросил он пе-

чальную мысль.

Покажет Русь, что есть в ней люди,

Что есть грядущее у ней.

— Ия еще буду бороться за это грядущее! — сказал он

вслух, чем опять вызвал подлую усмешку офицера.

Из пересыльной направили Алексеева в харьковскую ка-

торжную тюрьму, во «дворец князя Кропоткина», как именова-

ли в то время харьковский централ. Жестокий режим устано-

вил губернатор Кропоткин в харьковской тюрьме: из «дворца»

был только один выход — на кладбище. Кропоткина вскоре

убили. Правительство, испугавшись, ликвидировало «дворец».

...Зимний этап. Звенят кандалы. Клопы на ночевках, ругань

солдат на переходах.

Алексеев шагает от этапа к этапу, из тюрьмы в тюрьму. Он

38

ухаживает за больными; путаясь в кандалах, он несколько

дней подряд несет на плечах тяжело заболевшего польского

революционера Буцинского; на стоянках разводит огонь и сам

разносит больным первые кружки горячего чаю.

За эти годы Петр Алексеев возмужал. Ничто в нем не на-

поминает прежнего порывистого, резкого парня. Он со всеми

ласков, умеет сдерживать не только себя, но и товарищей.

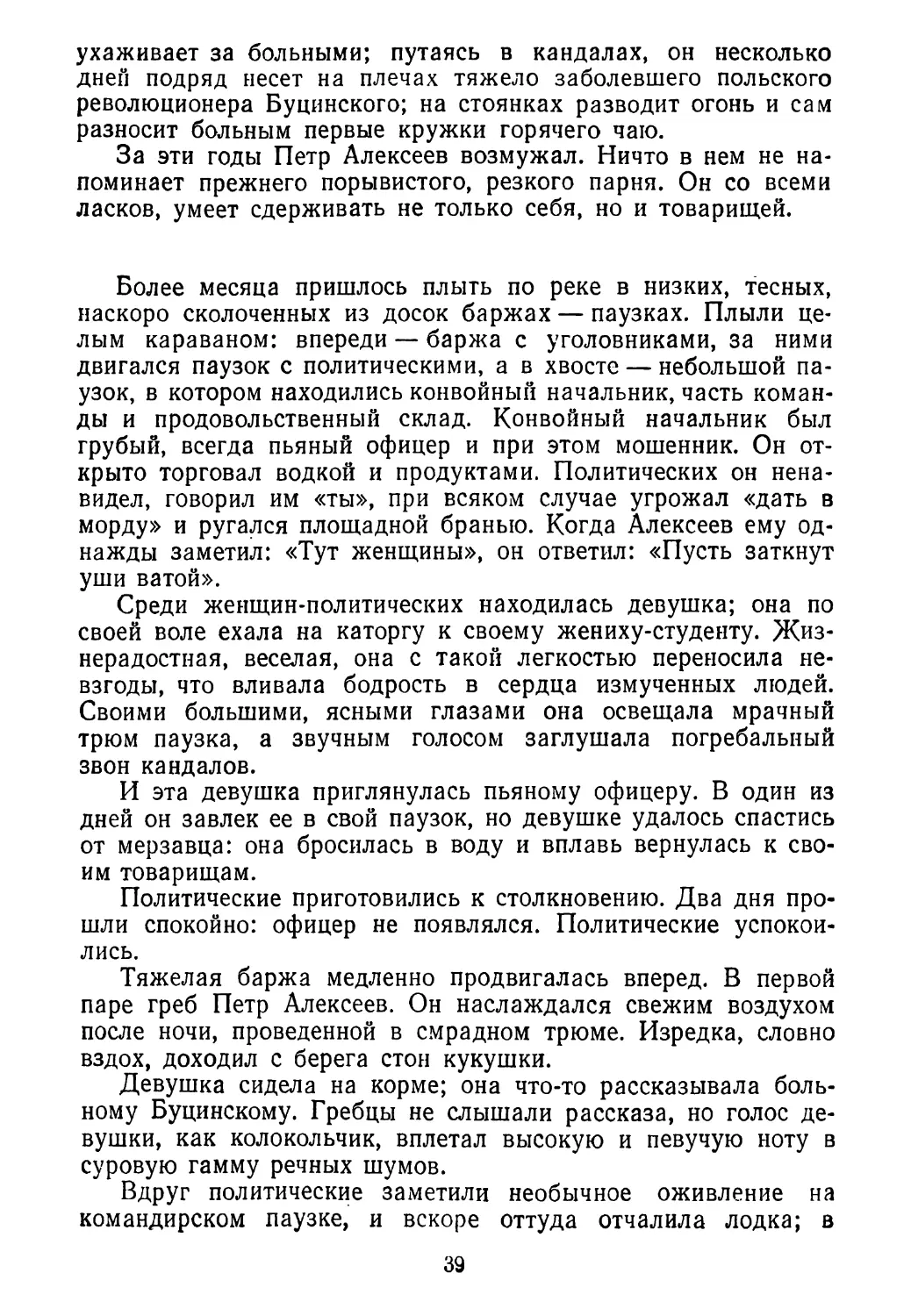

Более месяца пришлось плыть по реке в низких, тесных,

наскоро сколоченных из досок баржах — паузках. Плыли це-

лым караваном: впереди — баржа с уголовниками, за ними

двигался паузок с политическими, а в хвосте — небольшой па-

узок, в котором находились конвойный начальник, часть коман-

ды и продовольственный склад. Конвойный начальник был

грубый, всегда пьяный офицер и при этом мошенник. Он от-

крыто торговал водкой и продуктами. Политических он нена-

видел, говорил им «ты», при всяком случае угрожал «дать в

морду» и ругался площадной бранью. Когда Алексеев ему од-

нажды заметил: «Тут женщины», он ответил: «Пусть заткнут

уши ватой».

Среди женщин-политических находилась девушка; она по

своей воле ехала на каторгу к своему жениху-студенту. Жиз-

нерадостная, веселая, она с такой легкостью переносила не-

взгоды, что вливала бодрость в сердца измученных людей.

Своими большими, ясными глазами она освещала мрачный

трюм паузка, а звучным голосом заглушала погребальный

звон кандалов.

И эта девушка приглянулась пьяному офицеру. В один из

дней он завлек ее в свой паузок, но девушке удалось спастись

от мерзавца: она бросилась в воду и вплавь вернулась к сво-

им товарищам.

Политические приготовились к столкновению. Два дня про-

шли спокойно: офицер не появлялся. Политические успокои-

лись.

Тяжелая баржа медленно продвигалась вперед. В первой

паре греб Петр Алексеев. Он наслаждался свежим воздухом

после ночи, проведенной в смрадном трюме. Изредка, словно

вздох, доходил с берега стон кукушки.

Девушка сидела на корме; она что-то рассказывала боль-

ному Буцинскому. Гребцы не слышали рассказа, но голос де-

вушки, как колокольчик, вплетал высокую и певучую ноту в

суровую гамму речных шумов.

Вдруг политические заметили необычное оживление на

командирском паузке, и вскоре оттуда отчалила лодка; в

39

ней сидели офицер и два солдата. Ружья, блестя на солнце

штыками, лежали на корме.

Политические решили уйти от пьяного офицера. Они налег-