Автор: Арсланов В.Г

Теги: философия культура постмодерн русский постмодернизм третий путь

ISBN: 5-250-06004-8

Год: 2007

Текст

В.Г. Арсланов

постмодернизм

и русский

«третий путь»

российской культуры XX века

В.Г. Арсланов

Постмодернизм

и русский «третий путь

Tertium datur

российской культуры XX века

Х4-

КУЛЬТУРНАЯ

Москва 2007

Арсланов В.Г..

А85 Постмодернизм и русский «третий путь»: tertium datur

российской культуры XX века. М.: Культурная революция,

2007.— QESTETICA).— 656 с.

ISBN 5-250-06004-8

Российская культура XX века искала выход из порочного круга,

рожденного послеоктябрьской историей. Несмотря на то, что, по

словам Ж. Делеза, «Ариадна повесилась, и лабиринт оказался без

нити», М. Булгаков, М. Нестеров, О. Мандельштам, А. Твардовский

каждый по-своему прошли по узкой тропинке между крайностями

либерализма и реакционной «державности». Обращаясь к архивным

источникам, материалам литературных и философских дискуссий от

20-х годов до наших дней, автор обнаруживает и исследует «третий

путь» отечественной культуры, отразившийся в идеях т.н. «течения»

(Мих. Лифшиц, Г. Лукач, В. Александров, Е. Усиевич и др.).

Работа выполнена в НИИ теории и истории изобразительных

искусств Российской академии художеств.

© Культурная Революция. 2007

© И. Бернштейн. Оформление, 2007

3

Содержание

Введение.

& Порочный круг российской истории XX века

«Извилистый круг» Жиля Делеза

вместо цикла классики................................9

Цикл, порочный круг и прорыв его

(классические традиции

на примере «Аллегории благоразумия» Тициана) .....19

Пролог «на небесах» (спор Ленина с Плехановым

по аграрному вопросу в 1905 г.)...................33

53 Постмодернизм,

М. Булгаков и «квартирный вопрос»

«Собачья радость» («бернарство»)..................58

«Подобие разностей и разница подобий»...............89

Реальность трансцендентального, его сила и слабость.95

Логоцентризм — отрицание идеального начала бытия .... 105

>• Мир, обретающий голос (справедливость понимающая)

и богооставленный мир (справедливость карающая)....114

Трансцендентальное и реальное как проблема истории

(Иешуа и Понтий Пилат)...........................120

eV’

Аристофановская веселость........................131

Бог и сатана (Иешуа и Воланд)....................137

4

Дом Иешуа..........................................153

«Узоры, которые лепит время...»....................160

Финал или пролог? («Седьмое доказательство» Воланда) ... 171

191 Трагедия и классика

Человек 30-х годов. Портреты М. Нестерова..........193

«... Пишется — казнь, а читается правильно — песнь».

Трагическая тема в искусстве

П. Кончаловского и О. Мандельштама зо-х годов......224

257 Литературная дискуссия 1939-1940 гг.

как поворотный пункт в духовной жизни

советской России

Два поколения в одном..............................259

Полемика о творчестве А. Платонова:

вчера и сегодня....................................263

Спор о Гоголе: вчера и сегодня.....................274

«Народность» — «вещь в себе» 30-х годов............281

Начало дискуссии —

«действительность» и «бездомность».................290

Достоевский: отталкивание от совершенства, истины 295

«Ветошка имеет тенденцию превратиться в удавку».....314

«Такие чудеса бывают иногда в области философии»

(дело о защите диссертации, 1944-1956 гг.).........322

Справедлива ли история?............................341

«Гносеологизм» Лифшица-Лукача......................350

«Вторичный» консерватизм — разрыв порочного круга ... 363

«Restauratio Magna» против «Restitutio in integrum».382

5

407 Фабула истории и проблема перспективы

в контексте художественной критики

середины XX (В. Александров)

и начала XXI (М. Кураев) веков

Рождение фабулы

(«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)................409

Первое схождение «параллельных линий»

(проблема артистизма

в литературной критике В. Б. Александрова).........419

S t

Философско-лирическое отступление:

«жернова истории» (две демонстрации)...............464

Проблема истины, бытия и субъекта у Хайдеггера,

’ Флоренского и традиция гуманизма

в отечественной эстетике XX века.................472

Линейная перспектива и правда зрения

как «истинная середина» субъекта и объекта.........486

«Кульбиты Уленшпигеля»

и абсолютный слух «Ленинградки»....................498

513 Жак Деррида и Мих. Лифшиц:

две концепции «щели»

Энди Уорхол и Аркадий Пластов.

Феномен modernity и «современного искусства».....515

Логика Жака Деррида (fort — da)

и «новая познавательная перспектива» его философии .... 520

XX век: ситуация «между»...........................528

Лукач, Хайдеггер, Деррида и «течение» 30-х годов —

проблема объективации..............................540

Знак, отражение, «восполнительносгь»...............547

Этос «неподкупного» мышления:

«строгость вкуса» и «непреклонная борьба с доксой».558

Хора: область «между» —

бездомность или порождающий хаос?.................562

Негодяи, «разорванное сознание»

и философское понятие материи.....................571

Можно ли дополнить бесконечное?

Культура как «дополнение» к природе...............579

Порочный круг классической теории подражания......594

Tertium datur искусства —

«место» (хора) разрыва порочного круга истории....613

Рецепция и ее проблемы: новый порочный круг? .....624

633 Именной указатель

Введение.

Порочный круг

российской истории

XX века

«Извилистый круг» Жиля Делеза

вместо цикла классики

Цикл, порочный круг и прорыв его

(классические традиции

на примере «Аллегории благоразумия» Тициана)

Пролог «на небесах» (спор Ленина с Плехановым

по аграрному вопросу в 1905 г.)

9

Прежде чем приступить к основной теме настояще-

го исследования — порочного круга российской истории, российс-

кой культуры XX века и его разрывов — несколько слов о самом по-

нятии круга. Оно совершенно различно в классической традиции и

в постмодернизме. Круговое движение, цикл, возвращение предпо-

лагают некий общий критерий, на основе которого тезис отличен

от антитезиса, истина—от лжи. Причем различие это для всех «клас-

сиков», от Платона до Гегеля, — качественное, что не устраняет, а

как раз предполагает тождество противоположностей (лежащее в

основе круга, как «дурного», порочного, так и истинного возвраще-

ния к первоначалу в диалектической логике).

«Извилистый круг» Жиля Делеза

вместо цикла классики

Совершенно иная концепция круга у постмодерни-

стов. Обратимся к Жилю Делезу и позволим себе сделать длинную

выписку: «Не повторить ли еще раз, в третьих, что симулакру есть

чем оспорить и понятие копии, и понятие образца? Образец в раз-

личии разрушается, в то время как копии укореняются в несходстве

интериоризируемых рядов; так, что никогда не скажешь, где копия,

а где оригинал. Таков конец Софиста: возможность триумфа симу-

лякров, поскольку Сократ отличает себя от софиста, но софист себя

от Сократа не отличает и ставит под сомнение законность такого от-

личения. Сумерки икон. Не является ли это определением места, где

идентичность образца и подобие копии будут заблуждением, одина-

ковое и подобное—иллюзиями, порожденными функционировани-

ем симулякра? Симулякр воздействует на себя, вновь и вновь про-

ходя через смещенные центры вечного возвращения. Это уже не

платоновское стремление противопоставить космос и хаос, как буд-

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

ю

то Круг — отпечаток трансцендентной Идеи, способной навязать

взбунтовавшейся материи подобие с собой. Все как раз наоборот —

имманентное тождество космоса и хаоса, бытие в вечном возвраще-

нии, извилистый круг. Платон пытался упорядочить вечное возвра-

щение, превращая его в результат Идей, то есть заставляя его копи-

ровать образец. Но в бесконечном движении убывающего от копии

к копии подобия мы достигаем той точки, где все сущностно меня-

ется, сама копия превращается в симулякр, где наконец подобие,

духовная имитация, уступает место повторению»'.

Итак, Сократ себя отличает от софиста, а софист себя от Сокра-

та не отличает. В этом все дело, все остальное — слова. Это не про-

стое отсутствие качественной границы, размывание ее, это именно

новое понимание самого различения, так сказать, различие наоборот.

При обычном, «классическом», различии Сократ отличает себя от со-

фиста, поскольку истина отличается от лжи, истина в первом пони-

мании, то есть как соответствие образа предмету, и истина во вто-

ром понимании как истинная реальность отлична от реальности

неистинной: Сократ — истинный философ, а софист — нет, всего

лишь обманчивое подобие его, симулякр.

Но это классическое различие больше, как правило, не работа-

ет в современном мире, в чем относительная правота Делеза. Тот,

кто стремится отличать себя от софиста, а истину—от лжи, впада-

ет, как правило, в противоположное. Все претензии выступать от

имени истинного бытия закончились катастрофой. Вместо истинно-

го бытия на свет божий явились какие-то абсолютно непонятные

монстры, сущность которых невозможно определить—они так же

не доросли до истины, как вещество в период хаоса, как элементар-

ные частицы. Причем это были не претензии только на объективную

истину, а по-видимому, настоящее продолжение и развитие класси-

ческих традиций. В противном случае все укладывалось бы в рам-

ки здравого смысла — произошло отклонение от этих традиций, а

сама по себе традиция так же осталось не затронутой, как существо-

вание глупцов не затрагивает факта существования умных.

Но тут совершенно другое. Не сон разума рождает чудовищ в XX ве-

ке, а его бодрствование и чрезвычайная активность. Правда, софи-

' Делез Жиль. Различие и повторение, СПб., 1998. С. 162.

• j' . «Извилистый круг» Жиля Делеза — —

- * вместо цикла классики *-

сты всех времен, в том числе и Делез, не хотят замечать, что обратная

теорема неверна. Если бы софист создавал истину, то мы имели бы

просто перевернутый мир в том смысле, который в это понятие вкла-

дывал Гегель в своей «Феноменологии духа». Однако софист не про-

изводит и лжи в классическом понимании этого слова. Он успешен

в отличие от тех, кто продолжает традиции Сократа (Г. Маркузе в сво-

ей книге о советском марксизме рассматривает Ленина как полити-

ка, основывающего свою тактику и стратегию на идее сократовской

объективной истины). Но успешный лжец и дурак—известная фи-

гура в классической традиции. В конечном итоге он проигрывает,

как Клавдий у Шекспира, хотя проигрыш этот совсем не очевидный

и не окончательный—тем не менее перевес нравственный все же

не на его стороне, и в очень отдаленной перспективе проглядывает

торжество добра, и эта перспектива определяет характер всей струк-

туры художественного произведения и теоретического мышления.

Согласно постмодернизму такая перспектива классического ис-

кусства и философии есть виновница всех бед, по крайней мере в

XX веке. «Различие и повторение заняли место тождественного и от-

рицательного, тождества и противоречия»1. Другими словами, исти-

на «крайности сходятся» не является абсолютной, более того, она от-

теснена на периферию как нечто условное и себя не вполне оправ-

давшее. «Происходит это потому, что различие не включает отрицание,

позволяя довести себя до противоречия лишь в той мере, в которой

его продолжают подчинять тождественному»1 2. Сократ отличает себя

от софиста и доводит это различие до отрицания того, что софист

вообще имеет какое-либо отношение к истине — он, напротив, про-

изводит ложь. Но эта логика Сократа основана на том классическом

допущении, что различие может доходить до противоречия, а про-

тиворечивые стороны в определенной точке оказываются тожде-

ственными. Сократ и софист не просто различны, они противоречат

друг другу, они не могут найти точку согласия по важнейшему воп-

росу об истинном и неистинном.

Но истина может переходить в ложь, а ложь—в истину. Не ав-

томатически, а при определенных условиях. Причем возможны два

1 Там же. С. 9.

2 Там же.

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

12

типа тождества: «крайности сходятся» и тождество, по словам Лени-

на, «симфоническое». Любая истина, доведенная до крайности, ста-

новится ложью. Так, Сократ, который бы претендовал на всезнание,

стал бы софистом и лжецом. А глупость, как показал Эразм, может

превосходить ум, не переставая быть глупостью. Глупость есть по-

рождение цивилизации, она возникла вместе с умом и сопровождает

его, как тень, на протяжении всей истории. На стороне Иванушки-

дурачка— сила непосредственности, сила стихийного течения жиз-

ни, которая оказывается хитрее всех наших выдумок и даже неиз-

бежным возмездием за ум. «Горе от ума» исчезнет лишь вместе с

исчезновением этой противоположности, вернее, изменится сам ха-

рактер этих противоположностей, когда вместо ложных крайностей

явятся истинные: «стихийная разумность» и «разумная стихия». Та-

кова суть коммунистического проекта Маркса. На основе подобной

«теории тождеств» различие неизбежно перерастает во взаимное

отрицание. Тождество ума и глупости, предлагаемое софистом, каче-

ственно отлично от тождества их, вытекающего из сократовско-пла-

тоновского принципа: они непримиримы, они отрицают друг друга.

Логика софиста, логика симулякра совершенно иного характе-

ра. Она не доводит различия до отрицания и поэтому представляется

более «либеральной», более терпимой. Хотя эта терпимость, как

специально подчеркивает Делез, имеет свою кровавую сторону и

вовсе не напоминает христианское всепрощенчество. Она—просто

в другой плоскости по сравнению со всей классической традицией,

которая до известной степени включает в себя и христианство.

В каком же смысле симулякр не доводит различия до отрицания?

Возвращаемся к положению, согласно которому софист себя от Сокра-

та не отличает. Эта логика ныне более реальна, чем классическая.

Начнем с того, что после поражения Октября «Сократов» мы более не

видим на общественной сцене или в частной жизни—они произвели

чудовищ и ушли в небытие. Вместо них выступают фигуры, лишь с

большей или меньшей степенью напоминающие Сократа—не по при-

чине недостатка ума, а просто потому что несут в себе совершенно

иной мировоззренческий и поведенческий принцип. Возьмем для при-

мера А. Сахарова и А. Солженицына у нас, Делеза и Деррида «у них».

Поначалу и Сахаров, и Солженицын воспринимались как новые

пророки, люди, несущие объективную истину и в соответствии с ней

«Извилистый круг» Жиля Делеза

вместо цикла классики

13

изменяющие мир. Это совершенно сократовский взгляд, нашедший

свое завершение в марксизме. Надо заметить, что и Сахаров, и в осо-

бенности Солженицын видели себя в русле именно классической

парадигмы, хотя каждый из них с той или иной степенью остроты

отрицал марксизм.

Сахаров искренне и героически сопротивлялся злу этого мира —

коррупции, насилию, национализму. Его идеал—демократический

капитализм классического типа, основанный на гражданском обще-

стве, как его понимали буржуазные демократы и просветители. Но

ныне, при всем пиетете по отношению к Сахарову, люди, вышедшие

из среды так называемых демократов эпохи перестройки, относят-

ся к нему как к романтику, чьи идеалы благородны, но, к сожалению,

слишком хороши для этой жизни. Однако они сами не понимают,

что говорят. По инерции они мыслят в духе ставшей привычной для

большинства классической традиции. Но в согласии с этой традици-

ей нет ничего хуже благонамеренного «романтика» — именно эти

сирены и заводят легковерных людей в пропасть. Мы послушались

Сахарова и теперь имеем то, что имеем. Для простого выживания

логика должна быть изменена — необходима державность, опреде-

ленная степень «здорового» национализма (во всяком случае не ос-

тавляющего и следа от бывшего лозунга «парада суверенитетов»),

деятельность спецслужб, совершенно неподвластных общественно-

му контролю, и так далее. Если бы с самого начала предложения

Сахарова были откорректированы в более реалистическом духе —

ошибок и провалов было бы гораздо меньше. Но ничего не подела-

ешь, перехлесты и перегибы не только неизбежны, но до известной

степени даже необходимы на определенных этапах истории, кото-

рые с такой же необходимостью и неизбежностью сменяются дру-

гими, когда на смену романтикам приходят прагматики.

Повторяем, приведенные выше рассуждения — это, несмотря на

свою распространенность, всего лишь оболочка действительной

логики современных политиков, идеологов и мыслителей, живущая

в силу инерции и привычности для большинства людей, не дающих

себе труда дать отчет в том, что на самом деле они думают и дела-

ют. Хотя бы уже по причине своей «историчности». Но история умер-

ла — это азбука постмодернизма и «современного» взгляда на вещи.

Рассуждать о том, как бывшая правота Сахарова с течением време-

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

14

ни перерастает в его неправоту, есть рудимент классического мыш-

ления, основанного на теории тождеств.

Различия сегодня не перерастают в отрицание. А. Сахаров отли-

чался от В. Путина, когда первый сидел в Горьком и подвергался

искусственному питанию во время голодовки, а второй работал в

том учреждении, которое подвергало Сахарова этому искусственно-

му питанию, насильственно изолируя его и от своего народа и от

западного мира. Затем обстоятельства существенно изменились, и

теперь В. Путин — принятая вождями (Ельцин, Гайдар, Чубайс), на-

шей бывшей демократической интеллигенцией единственно воз-

можная альтернатива хаосу и развалу. Кто был прав, а кто не прав?

Сам Путин отдает дань привычной инерционной логике и пишет,

что в советское время верил во многие догмы официальной идеоло-

гии, ибо не мог знать того, что знал Сахаров. Теперь он во многом

изменился и потому является продолжателем дела Сахарова, разу-

меется, поправив его в соответствии с требованиями реальности.

Однако вся эта логика построена на допущении, что Сократ име-

ет право отличать себя от софиста, и это различие, доходящее до

отрицания, — справедливо. Если придерживаться этой классической

логики, то выводы для «демократов» и либералов окажутся катаст-

рофическими. Или Путин стал Сахаровым (Сократом), или Саха-

ров—лжепророк (лже-сократ, который на самом деле от софиста

почти не отличается). Ни первое, ни второе признание не приемле-

мы: они не «легитимны» для большинства, подчиненного инерци-

онному мышлению. Ибо в соответствии с последним первое утвер-

ждение (Путин—это Сахаров сегодня) явно сомнительно, а второе

не просто оскорбительно для памяти Сахарова, но разрушает всю

идеологию «демократов», требует признать ее изначально ложной,

то есть провокационной и несущей на себе огромную историческую

вину. Однако, слава богу, додумывать до конца эту логику нет ни-

какой необходимости — не только большинство населения, но и

идеологи, философы, художники следуют совершенно другой, а имен-

но—логике симулякра.

Сократ отличает себя от софиста, а софист не отличает себя от

Сократа. По какому же праву он себя не отличает? Посмотрите на

тех, кто продолжает настаивать, что Путин — это не Сахаров сегод-

ня. Их так же мало, и они в такой же моральной изоляции, как и те

«Извилистый круг» Жиля Делеза

вместо цикла классики

15

единицы, которые в тридцатые годы осмеливались публично под-

вергать сомнению утверждение, что Сталин — это Ленин сегодня

(эти строки писались лет пять тому назад, а сейчас уже, конечно,

бывшие демократы несколько изменили свою позицию, следуя ло-

гике «извилистого круга». —В. А). Если бы мы следовали классичес-

кой логике, то должны были бы признать такую ситуацию ложной,

а большинство людей—находящимися в стадии заблуждения. Од-

нако разве были правы те, кто в тридцатые годы утверждал или хотя

бы в глубине души думал, что Сталин — это не Ленин? В своей мас-

се оппозиционеры, а ими были главным образом троцкисты, заблуж-

дались. Теперь мало у кого вызывает сомнение, что из всех действу-

ющих политиков именно Сталин был ближе к Ленину, несмотря на

то что во многом отошел от НЭПа и других ленинских стратегичес-

ких идей. Так что мнение большинства населения и тех идеологов,

которые отождествляли Сталина с Лениным, оказалось справедли-

вым (с позиций, сегодня общепринятых). Но мыслили они явно не

классически.

Ленин отличал себя от Сталина и хотел начать против него и его

политики непримиримую борьбу на очередном съезде партии. Но

Сталин не отличал себя от Ленина и при всей своей склонности к

софистике и демагогии оказался прав. Ибо это была не просто софи-

стика. Сталин инстинктивно следовал концепции симулякра (как

всякий реальный политик), а не классической платоновско-гегелев-

ской логике, годной только для философов метафизического направ-

ления, для которых есть сущность, отличная от явлений.

От высокой сферы политики обратимся к более обыденным сю-

жетам. В уже почти забытом конфликте телеканала НТВ с акционе-

рами «Газпрома» генеральний директор НТВ Е. Киселев выступал в

роли Сократа, отличающего себя от таких, в его глазах, приспособ-

ленцев, как Л. Парфенов. Последний не желал противодействовать

властям во имя какой-то истины и иронически отвечал на бросае-

мые ему упреки в предательстве: «Вы это серьезно?» Слова об исти-

не, справедливости, исторической правоте, когда необходимо сегод-

ня пострадать ради того, чтобы одержать моральную победу завт-

ра, — разве все это серьезно? В период конфликта, о котором идет

речь, ведущие радиостанции «Эхо Москвы» изменили свой обычный

иронический тон, и их речи чем-то отдаленно стали напоминать ри-

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

16

торику революционной демократии—разумеется, пародийно напо-

минать, ибо они логикой непривычной ситуации, в которой оказа-

лись, вынуждены были изображать из себя Сократов, говорящих от

имени попираемой властью истины. Но эта ситуация для них нети-

пична, в ней они чувствовали себя не в своей тарелке, ибо по своей

жизненной философии и образу поведения ведущие «Эха Москвы»,

как и другие популярные (и не популярные тоже) радио- и телеве-

дущие, близки позиции Делеза.

Тележурналисты, оставшиеся вопреки общественному мнению

на НТВ, не проиграли, а, пожалуй, только выиграли. Е. Киселев, пе-

решедший на другой канал, тоже не много потерял, хотя носителем

сократовской истины и морального авторитета не стал — он, впро-

чем, к этому и не стремился. Далеко не все конфликты в современ-

ном обществе заканчиваются столь благополучно: напомним слова

Делеза, что различие, пришедшее на смену диалектического тожде-

ства, не исключает пролития крови. Но даже тогда, когда кровь в со-

временном мире проливается, как, например, в Ираке, конфликт

носит неклассический характер: в нем нет ни морально побеждаю-

щих Сократов, ни изменяющих абсолютной истине софистов. В са-

мом деле, разве осужденные мировым общественным мнением за

войну во Вьетнаме и Ираке американцы не всевали против распро-

странения тоталитарной идеологии и практики? Разве они не отста-

ивали «права человека»? Но и на роль моральных Сократов в этих

войнах, как и в других военных конфликтах, например в Югославии,

им тоже претендовать трудно.

Что общего во всех рассмотренных выше примерах? Е. Киселев

отличается от Л. Парфенова, А. Сахаров — от В. Путина, Ленин — от

Сталина, Соединенные Штаты во главе с президентами Клинтоном

и Бушем—от Югославии и Сербии, когда их возглавлял Милошевич,

или от Ирака с Саддамом Хусейном. Различие это серьезное, причем

в ряде случаев настолько серьезное, что возникающие в результате

этого различия массовые кровопролития Делезом и Деррида до из-

вестной степени оправдываются, не говоря уже о либеральном об-

щественном мнении Запада. И все-таки это физическое отрицание

противной стороны, вплоть до истребления больших масс населе-

ния, есть нечто качественно иное, чем отрицание в классической

традиции. Последняя предполагает существование абсолютной ис-

«Извилистый круг» Жиля Делеза

вместо цикла классики

17

тины, а постмодернизм ее отрицает. Правда, классика тоже не де-

лает какой-либо персонаж или реальное лицо носителем абсолют-

ной истины: и Отелло, и Гамлет, и тем более герои античной траге-

дии, такие, как царь Эдип, Прометей или Орест, — все они в той или

иной мере виновны, хотя их вина не уголовная, а трагическая, свя-

занная с абсолютной правдой. Последняя — объективна, хотя и не

выражается полностью и окончательно в той или иной позиции, ми-

ровоззрении и поведении отдельных лиц и персонажей.

Делез допускает, что степень правоты участников современных

конфликтов различна, но это различие не вырастает до классичес-

кого противоречия, образующего фабулу трагедии. Трагедия умер-

ла в современном мире, как подчеркивал еще Теодор Адорно, хотя

ужасных событий и явлений, подобных Аушвицу, стало не меньше.

Фашистские концлагеря — это место, где различие между палачами

и жертвами предстает со всей несомненной очевидностью. И разли-

чие это кричащее, о чем свидетельствуют судебные процессы про-

тив виновных в массовом уничтожении людей, которые не прекра-

щаются и по сей день. Разумеется, ни Адорно, ни Делез фашистов

или других преступников не оправдывают. Но они отрицают, что в

этих конфликтах может тем или иным способом проявляться объек-

тивная, абсолютная истина.

Абсолютная истина—это опора для трагического героя. Он мо-

жет ошибаться, он впадает в трагическую вину или самоослепление,

но в конечном счете через противоречия и падения так или иначе

поднимается к ней — как царь Эдип, находящий прощение, как

Орест, оправданный ареопагом, как Гамлет или Отелло. Даже Мон-

текки и Капулетти, виновные в гибели своих детей, обретают на их

могиле примирение, в котором тоже просвечивает некое подобие

абсолютного. Обретение абсолютного в финале трагедии, стремле-

ние к нему трагического героя — основа его пафоса, без которого

классическая трагедия немыслима.

Этот пафос абсолютного, утверждают постмодернисты, — тота-

литарен в своей основе. Ибо абсолютное — синоним целого, тоталь-

ности. Таким образом, классическая традиция, классическое фило-

софское мышление и искусство, культ Разума, лежащий в основе ев-

ропейской цивилизации, виновны, доказывали предшественники

постмодернизма Т. Адорно и М Хоркхаймер в, своей книгет94тгод^

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

18

«Диалектика Просвещения», в той катастрофе европейской цивили-

зации, которая обнаружилась со всей очевидностью в фашизме. Фа-

шизм они, кстати, считали общемировым явлением, и фашизоид-

ные черты обнаруживали в самом либеральном мышлении запад-

ных демократий.

Критики Делеза и Деррида напомнили о том известном еще с ан-

тичности аргументе, который применялся по отношению к софистам

и агностикам: все критяне лгут, сказал критянин. Если никто в этом

мире не обладает абсолютной истиной, и сама абсолютная истина

не существует, то почему мы должны верить вам, это утверждающим?

Либо вы — единственные носители абсолютной истины (что проти-

воречит вашему же утверждению, что она вообще не существует),

либо вы тоже ошибаетесь, или по крайней мере можете ошибаться.

Итак, постмодернисты, как и все мыслящие существа, могут оши-

баться. Эта абсолютная истина, но одна из тех, которые не перечер-

кивают саму себя, не устраняют самой возможности мышления. А

вот утверждение, гласящее, что истины вообще нет, — абсолют ино-

го рода, саморазлагающийся и неплодотворный, подобный таким

абсурдам, как круглый квадрат и сапоги всмятку.

Однако даже явный абсурд в определенных обстоятельствах и

ситуациях может быть выше и справедливее того, что кажется про-

должением классических традиций. Такие парадоксы возможны, но

требуют специального анализа.

Чтобы мы ни говорили, и какое бы убедительные чисто логичес-

кие аргументы, справедливые против софистики, ни выдвигали —

утверждение Делеза, согласно которому современный мир не класси-

чен и различия в нем не перерастают в диалектическое отрицание,

предполагающее диалектическое тождество противоположностей —

во многом справедливо. Но почему за истинное в определенных

рамках утверждение обязательно нужно платить впадением в то-

тальную неправду? Почему истина, открытая Делезом, должна авто-

матически вести к несуразностям типа—все критяне лгут?.. Нельзя

ли попытаться выйти за пределы этого абсурда, сохранив ту несом-

ненную правду, которая просвечивает во многих рассуждениях («дис-

курсах») тех или иных видных представителей постмодернизма?

На наш взгляд, такую попытку предпринять можно, и для этого

нужно снять ту оболочку «абсолютной абсолютности», в которую

19

заключены находки постмодернизма. Этой оболочкой, подлежащей

критическому устранению, является саморазрушающееся утвержде-

ние, что абсолютной истины нет и быть не может. Далее, если по-

стмодернисты правы, то необходимо выяснить, в чем конкретно и

в каких границах они правы.

Примем в качестве исходной точки отсчета в наших рассужде-

ниях постмодернистскую гипотезу, что современный мир не клас-

сичен, классический Разум в нем себя не проявляет. А если он появ-

ляется, то только для того чтобы еще больше сгустить мрак ирраци-

онального. Почему это так?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить,

насколько верно постмодернизм трактует классическое мышление и

классическую культуру в целом. С этой целью предпримем экскурс в

классическую живопись—рассмотрим загадочную картину Тициана

«Аллегория благоразумия», удерживая при этом в уме главное, что нам

хочет сказать Делез, рассказывая всякие хитроумные, не лишенные

теоретической глубины истории про свой извилистый круг «с посто-

янно смещающимся центром, постоянно изгибающийся, вращающий-

ся только вокруг неравного»1. Это главное, ради чего все и затевалось

постмодернизмом, заключается в следующем весьма категорическом

утверждении: современное искусство (и современный мир тоже) —

не что иное, как «театр непрочного, лабиринт без нити (Ариадна по-

весилась)»1 2. Ничего иного ждать нельзя. Уши выше лба не растут.

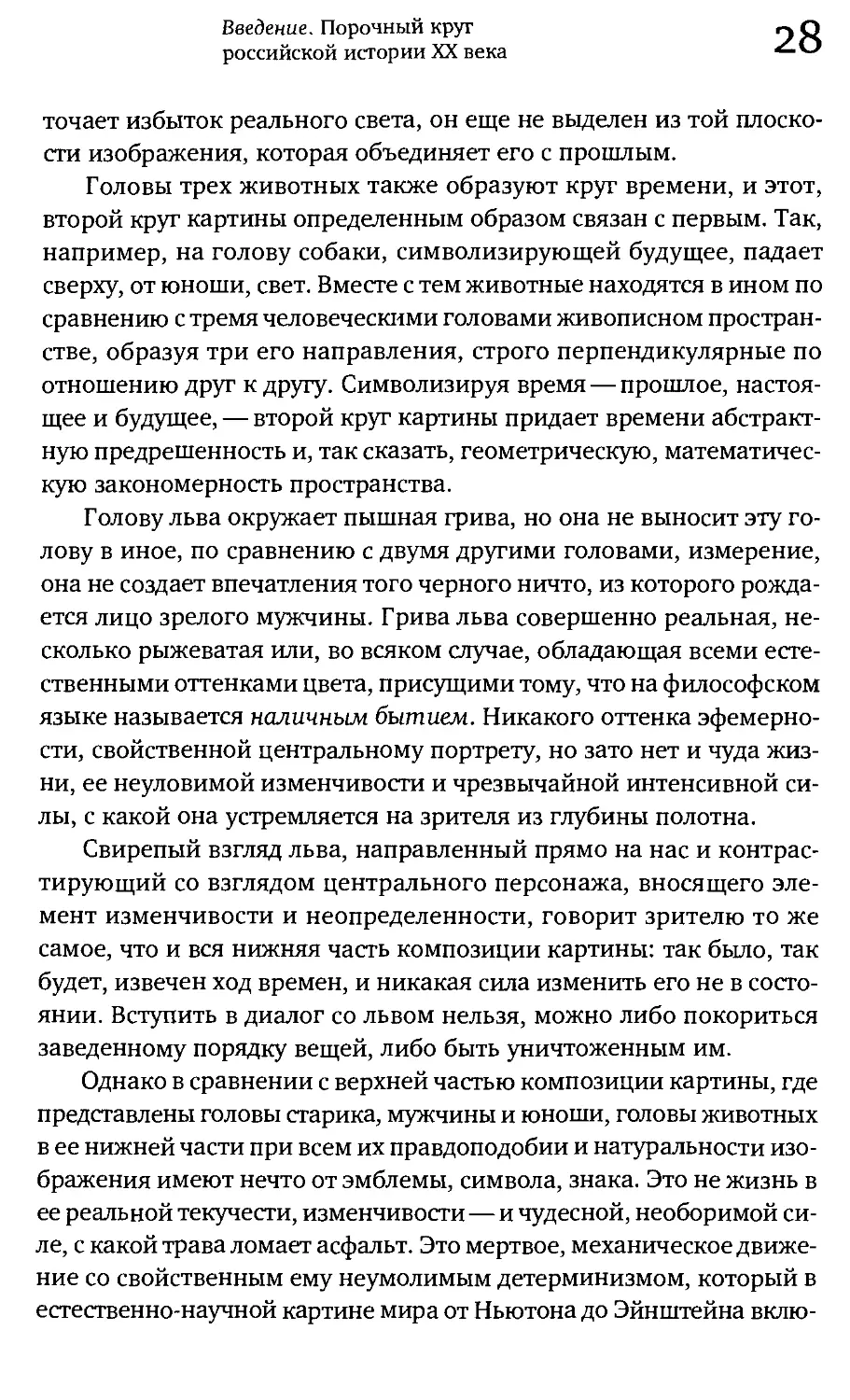

Цикл, порочный круг и прорыв его

(классические традиции на примере

«Аллегории благоразумия» Тициана)3

По мнению Э. Панофского, «это единственная из его

(Тициана.—В. А.) работ, которую можно назвать «эмблематичес-

кой», а не просто «аллегорической», т.е. философской максимой, ил-

1 Там же. С. 77.

2 Там же. С. 79.

3 Текст этого раздела Введения опубликован в моей кни-

' ге «Западное искусствознание XX века». М., 2005. —В. А.

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

20

люстрированной визуальным образом, а не визуальным образом,

нагруженным философскими коннотациями»1. Загадочность произ-

ведения вызвана не трудностью расшифровки эмблематического

или аллегорического содержания, а наоборот, его очевидностью.

Надпись на полотне гласит: «Исходя из опыта [прошлого], настоящее

действует благоразумно, дабы не повредить будущим поступкам».

«Концептуальное значение чувственно воспринимаемого, — пишет

Панофский,—столь навязчиво очевидно, что кажется попросту ли-

шенным смысла до тех пор, пока мы не доберемся до его скрытого

содержания»1 2.

Скрытый смысл полотна по мнению ученого заключается в за-

вещании (определенной сумме денежных средств и ценностей) пре-

старелого художника, которое он хочет передать одному из своих

наследников—«хорошему» сыну Орацио, изображенному в центре

полотна (лишив наследства другого, «плохого» сына), и, возможно,

приемному внуку, чей профильный портрет, полагает Панофский,

символизирует будущее3. Голова старика на картине поразительно

похожа на самого Тициана.

Однако главная трудность в истолковании смысла картины зак-

лючается в другом. «С иконологической точки зрения, — пишет Па-

нофский, — картина из коллекции Хауарда не что иное, как старый

образ Благоразумия в виде трех человеческих голов разного возра-

ста, наложенный на современный образ Благоразумия в виде “чудо-

вища Сераписа в форме бюста”. Но именно в наложении, к которо-

му до того не прибегал ни один художник, и состоит проблема»4. Два

ряда символических изображений благоразумия: голов старика,

зрелого мужчины и юноши в верхней части картины и трех живот-

ных—волка, льва и собаки в нижней—накладываются один на дру-

1 Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного ис-

кусства. СПб., 1999. С. 176.

2 Там же.

3 Впрочем, замечает Панофский, он с меньшей уверенно-

стью идентифицирует этот профильный портрет с прием-

ным внуком Тициана, чем центральную фигуру полот-

на— с сыном Орацио.

4 Там же. С. 189.

Цикл, порочный круг и прорыв его ...

21

гой с той целью, чтобы общая мысль о текучести времени, о неиз-

бежном ее ходе стала неким философским обрамлением для весьма

прозаического, но важного акта передачи наследства.

По крайней мере, так можно понять Панофского, и именно так

его чаще всего понимают. «В “Аллегории благоразумия”, — пишет,

например, М.Н. Соколов, — на древней подкладке (имеется в виду

восходящая к древним мифологическим представлениям символика

волка, льва и собаки) покоится житейский здравый смысл в облике

семейного содружества»1. Но Панофский, по-моему, нащупывал в

картине, в наложении гораздо более глубокий, художественный, а

не только житейский здравый смысл. Свое исследование ученый

заканчивает примечательными словами о том, что аллегорический

и эмблематический характер картины «не мешает ей быть глубоко

прочувствованным документом: горделиво смиренное отречение

великого царя, которому, подобно Иезекии, Господь повелел “при-

вести дом свой в порядок”, а затем пообещал: “Я продлю дни твои”».

Процитированные выше слова Панофского могли быть написа-

ны только человеком, знавшим горькую цену смиренному самоот-

речению перед лицом необходимости не только личной смерти, но

конечности и скоротечности всего на этом свете, в том числе искус-

ства. Которое, увы, часто терпит поражение от носителей «житей-

ского здравого смысла» благополучных творцов «семейного содруже-

ства». Картина Тициана, если верить Панофскому, о чуде преображе-

ния, о превращении гордого смирения перед неизбежным (смирения

«царского» и величественного, а не предательства, не низости) если

не в победу, то в новую надежду и новый виток жизни, творчества.

Такое бывает, конечно, крайне редко, но всё же бывает. По сути, пе-

ред нами вариация на вечную мифологическую тему: о смирении,

даже поражении, гибели — и последующем возрождении и воскре-

сении. Надо признать литературное мастерство ученого, сумевше-

го в немногих словах сказать главное. Правда, сам же Панофский

проложил дорогу редуцированию художественного смысла «Аллего-

рии благоразумия», сведению его к «бытовой правде» и проповеди

«житейского благоразумия». Но тут уже действовала не зависимая

от Панофского объективная логика иконологического метода. По

1 Соколов М.Н. Мистерия соседства. М., 1999. С. 148.

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

22

моему мнению, не иконология, а классические традиции интерпре-

тации живописи дают шанс раскрыть художественный смысл полот-

на, угаданный, но только угаданный выдающимся ученым.

По поводу собственно изобразительной стороны произведения

Панофский ограничивается замечанием, что оно — «блистающее

великолепием тициановской “поздней манеры”»1.0 центральном его

образе—предполагаемом портрете сына Тициана Орацио — искус-

ствовед сообщает, что это «воплощение силы и пыла», символизи-

рующее настоящее в отличие от прошлого и будущего и потому «бо-

лее реальное по живости цвета и выразительности моделировки»1 2.

«Аллегория благоразумия» относится к тем произведениям ми-

ровой живописи, фотография которых не дает даже приблизитель-

но верного представления о подлиннике, напротив, способна поро-

дить ложные толкования3. Ибо смысл тициановского полотна — в

определенной связи эмблематически выраженной, весьма общей

сентенции с изображением, блистающим великолепием тицианов-

ской «поздней манеры». Какова же связь между мыслью о необхо-

димости помнить прошлое, чтобы не повторять его ошибки в буду-

щем, и передачей наследства? Между мифологической фабулой о

воскрешении и «бытовой правдой»? Самая прямая: художник заве-

щает наследникам не только материальное богатство, но и духов-

ный опыт своей жизни, который, разумеется, не укладывается в

рамки какой-либо сентенции. Если «блистающая великолепием»

живопись ничего не добавляет к смыслу, выраженному эмблемати-

1 Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного ис-

кусства. С. 176.

2 Там же. С. 190.

3 Г. Вельфлин, который одним из первых стал широко

пользоваться фотографиями картин для целей стилистичес-

кого анализа живописи, оказал плохую услугу искусствоз-

нанию: после него живое впечатление от искусства неред-

ко подменялось тасованием или, может быть, точнее —

подтасовыванием картинок, которое именуется строгой

научной типологией стилей. См. об этом: D. Preziosi. Re-

thinking Art History: meditation on a Coy Science. Yale Uni-

versity Press. 1989. p. 72-79.

Цикл, порочный круг и прорыв его ...

23

чески, то тогда перед нами не художественный шедевр, а заурядная

аллегория. Так каков же собственный, глубинный смысл изображе-

ния, свойственный живописи как таковой, а не внешне, аллегори-

чески наложенный на нее? Какой духовный опыт передает худож-

ник не только своим прямым наследникам, но и нам, современным

зрителям его картины? Э. Панофский в своем обширном исследова-

нии об «Аллегории благоразумия» отвлекается от вопросов, которые

были главными в классической традиции интерпретации памятни-

ков искусства.

Центральное лицо группового портрета—если полотно Тициа-

на действительно представляет собой групповой портрет в обычном

смысле этого слова1 — выделяется на фоне двух других. Дело не толь-

ко в том, что оно представлено анфас, тогда как головы старика и

юноши — в профиль. Оно приковывает внимание или, лучше ска-

зать, властно влечет к себе какой-то особой, вначале не вполне яс-

ной значительностью.

Сам по себе изображенный в центре полотна мужчина средних

лет не обладает особо примечательными физическими или психо-

логическими чертами. Впечатление, которое эта голова производит,

обусловлено не углубленной психологической характеристикой, а

силой реальности и тем поистине чудесным образом, посредством

которого эта реальность является нам.

Отметим прежде всего, что эта голова рождается как бы из ни-

чего, из черной бездны: волосы и борода центрального персонажа

при всей своей реальности одновременно воспринимаются и как

’ Старик из «Аллегории благоразумия» похож на Тициана,

но, на мой взгляд, это не автопортрет, ибо лицо художни-

ка, каким мы его видим на тициановских автопортретах,

в том числе поздних, лишено производящей жуткое впе-

чатление мрачной безнадежности старика «Аллегории

благоразумия», который уже практически за пределами

жизни. Сомнение в том, что третье лицо картины — это

приемный внук Тициана, выражает сам Панофский. Что

касается центрального персонажа, то, например, в пояс-

нительной табличке к картине, висящей в Лондонской

национальной галерее, он идентифицируется со св. Мар-

ком, покровителем Венеции.

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

24

абсолютно однотонный черный фон, провал в картине, отделяющий

голову зрелого мужчины от головы старика и юноши1. Играет ли

этот зрительный парадокс художественную роль в произведении

Тициана, а если да, то какой смысл выражает?

В нашем случае взгляд фиксирует либо совершенно реальную

бороду реального мужчины, либо черную дыру, бездну, появление

из которой человеческого лица выглядит таким же актом космичес-

кого значения, как рождение галактики. Этот художественный эф-

фект обусловлен, разумеется, не зрительным фокусом, не оптическим

парадоксом. Тициан представил феномен жизни в ее великолепии

и неисчерпаемом богатстве. «Мерцающие формы», столь характер-

ные для поздней манеры мастера, есть воссоздание пульсации жиз-

ни, которая просвечивает через кожу, наделяя ее гармонией измен-

чивых оттенков—задача, от которой, по словам Дидро, приходили

в отчаяние живописцы. Бесконечная изменчивость, неуловимость

настоящего находится почти на грани эфемерности, но у Тициана

в отличие, например, от магии изменчивости цветов у Клода Моне

никогда не переходит этой грани.

Перед нами — явление порождения во всей его значимости и

удивительности, напоминающее слова Дидро о том, что для него

возникновение из неживой материи, из яйца теплого комочка жиз-

ни, цыпленка, чудеснее всех необыкновенных событий, описанных

'Тициан прибегает к хорошо известному с древних вре-

мен эффекту, когда один и тот же визуальный образ мо-

жет быть прочитан глазом в двух совершенно различных

смыслах, когда он содержит в себе два образа, поперемен-

но воспринимаемых то в виде первого из этих образов, то

в виде совершенно иного. Это явление и его значение для

мировой живописи проанализировано Томасом Митчел-

лом, см. его книгу: Mitchell W.J. Т., Picture Theory, Chicago

& London, 1994. Между прочим, лицо Христа в «Динарии

кесаря», тоже обрамленное черными волосами головы и

бороды, не рождает отмеченного выше эффекта, ибо это

реальная голова реального персонажа, имеющего тело и

находящегося в реальном пространстве — в реальных от-

ношениях с другим, также абсолютно реальным, действу-

ющим лицом изображения.

Цикл, порочный круг и прорыв его ...

25

в Евангелии. Поэтому сказать, что лицо центрального персонажа

есть нечто «более реальное по живости цвета и выразительности

моделировки», чем два других персонажа, и ограничиться этим —

значит, на мой взгляд, сказать очень мало или почти ничего. Рож-

дающаяся в этот момент, здесь и сейчас, реальность обладает всеми

признаками действительности в философском смысле слова, от

Аристотеля с его энтелехией до Белинского, которому мы обязаны

укоренением в русском языке слова «действительность» в его арис-

тотелевском и гегелевском значении.

Жизнь, которую так же трудно ухватить и остановить, как вот

этот момент времени, сейчас, есть, с другой стороны, самое прочное

и надежное в этом нашем, человеческом мире. И не только в чело-

веческом. Рождаясь из небытия и уходя в него, находясь постоянно

вне себя, настоящее есть победа над бездной ничто, абсолютное его

преодоление и снятие. Вот что демонстрирует практически вся жи-

вопись Тициана, вот художественный смысл его прославленного

колорита. Вспомним в этой связи знаменитую картину Тициана

«Венера» из Уффици. На мой взгляд, это одно из серьезнейших, я бы

даже сказал, философских произведений мирового искусства. Я имею

в виду не замысловатую программу, скрытую за обманчиво-ясным

мотивом. Смысл в самом изображении, а не за пределами его. Кар-

тина завораживает глаз чудесным мерцанием жизни. Человеческая

плоть явлена как возникающая почти из ничего, из чистого света,

этого, по словам Шеллинга, звона материи. Но это ничто — эта зри-

тельная иллюзия—вместе с тем более реально, чем самое плотное,

непроницаемое,, твердое, как гранит, вещество.

Почему взгляд «Венеры Урбинской» лишен какой-либо игриво-

сти, какого-либо конкретного выражения, кроме, если можно так

сказать, абстрактной, отвлеченной серьезности? Не потому ли, что

сама вечность смотрит на нас, ожившая в комочке теплого, светя-

щегося изнутри, прекрасного, но, увы, конечного во времени и про-

странстве человеческого тела?

Профильные изображения старика и юноши статичны, лишены

внутреннего духовного движения, тогда как центральное лицо про-

никнуто мощью— физической и психической, хотя и не детализи-

рованной, обобщенной, даже можно было бы сказать, несколько

абстрактной. Если лев, символизирующий настоящее, смотрит пря-

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

26

мо на нас, то взгляд мужчины с черной бородой направлен несколь-

ко в сторону, направо. Этот взгляд и соответствующий ему легкий

поворот головы нарушают строгую симметрию изображения, кото-

рую создают три головы животных, поворот и взгляды которых стро-

го перпендикулярны друг другу.

Только настоящее реально, только в настоящем пульсирует ак-

туальное бытие, прошлое и будущее по сравнению с ним — тени.

Таково мировоззрение, имманентное классической живописи, об-

разующее суть ее художественной формы и качественно отличаю-

щее от живописи постклассической и в дальнейшем авангардной, в

которой, начиная с импрессионизма, утрачивается актуально насто-

ящее. Утрачивается именно потому, что исчезают границы между

настоящим, прошедшим и будущим, настоящее, растягиваясь и по-

глощая прошлое, перестает быть актуально настоящим. В «Аллего-

рии благоразумия» границы между настоящим, прошедшим и буду-

щем выделены, так сказать, концептуально, посредством зримой

аллегории. Но их взаимоотношение — взаимопереход, возникаю-

щий из границы, и границы, почти исчезающие во взаимном про-

никновении друг в друга противоположностей,—передано исклю-

чительно изобразительными средствами, свойственными живопи-

си как особому виду искусства.

Если на тициановской картине будущее, по словам Панофского,

в отличие от погруженного в тень прошлого «сияет избытком све-

та», то все же этот свет представляет собой скорее плод воображе-

ния, чем реальное сияние дня. Головы старика и юноши выглядят

плоскостными по сравнению с впечатляющей пластикой лица цент-

рального персонажа. Они не возникают, не рождаются из простран-

ства, а неразрывно слиты с плоскостью, с живописным фоном кар-

тины, перенимая его твердую прочность, почти застылость. Голова

старика с его мрачно мерцающим багрово-красным головным убо-

ром ужасна в своей безнадежности, юноша бледен, напряжен и про-

заичен.

Взгляд бородатого мужчины погружен в себя — и обращен вне

себя, в сторону, по направлению к будущему. Настоящее заслужи-

вает этого названия лишь тогда, когда достаточно благоразумно,

чтобы не впасть в эгоистическое самоупоение, для которого свой-

ственно, говоря словами Мих. Лифшица (из статьи «Дневник Мари-

Цикл, порочный круг и прорыв его ...

27

этты Шагинян»), «унижение прошлого ради настоящего и будуще-

го». Действительное настоящее не снедает метафизическая хайдег-

геровская «забота», оно самодостаточно, оно — центр и суть бытия,

его живая плоть, в которой выходит наружу и становится реальной,

действующей, действительной сущность мира. Действительность са-

модостаточна, но только благодаря тому, что готовит для себя буду-

щее, обращаясь к опыту прошлого, когда соединяет их в себе — но

особым образом, образуя гармонию, свойственную только живому,

деятельному, сознательному и страдающему.

О каком настоящем мы говорим и думаем, глядя на картину

Тициана? О настоящей, реальной жизни, заслуживающей этого на-

звания, о ее идеале. О настоящем искусстве, которое, по словам Гете,

чудесным образом соединяет в себе эфемерность красоты бабочки-

однодневки с вечностью предшествующего ее появлению бытия.

Словом, любое действительное настоящее, отвечающее своему по-

нятию, охватывается емким живописным образом, созданным Ти-

цианом, который уже видел перед собой багровый, тревожный за-

кат жизни — не только своей личной, но и той ее неповторимой сту-

пени и формы, которая получила название Ренессанса.

Как возможно иное, новое пробуждение бытия—вместо бледно-

го, анемичного, смутного рассвета, для которого нет сил проснуть-

ся, а напротив, хочется сомкнуть глаза навсегда? В отличие от мике-

ланджеловского «Утра» лицо юноши на картине Тициана лишено

предрешенности. Сейчас, в этот момент оно симметрично непод-

вижной вечности прошлого, но еще не вполне оформилось, не впол-

не ясно. Оно может быть и началом тяжелого, пустого и бессмыслен-

ного дня, и прекрасной зарей неведомой жизни. В «Аллегории благо-

разумия», подчеркивает Панофский, будущее менее плотское, чем

настоящее, и хотя его краски гораздо более бледны (я бы даже ска-

зал, что они не просто бледны, они «амбивалентны»), чем живая

плоть лица центрального персонажа, — эти краски таят возмож-

ность как смутного, серого рассвета, так и, в чем прав знаменитый

искусствовед, радостного сияния света. Но тот «избыток» света, о ко-

тором говорит Панофский, имея в виду лицо юноши, избыточен

потому, -что он не столько реальный цвет реальной кожи, сколько

свет «гипотетический», возможный, живущий пока только в нашем

воображении. А сам по себе юноша у Тициана скорее бледен, чем ис-

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

28

точает избыток реального света, он еще не выделен из той плоско-

сти изображения, которая объединяет его с прошлым.

Головы трех животных также образуют круг времени, и этот,

второй круг картины определенным образом связан с первым. Так,

например, на голову собаки, символизирующей будущее, падает

сверху, от юноши, свет. Вместе с тем животные находятся в ином по

сравнению с тремя человеческими головами живописном простран-

стве, образуя три его направления, строго перпендикулярные по

отношению друг к другу. Символизируя время — прошлое, настоя-

щее и будущее, — второй круг картины придает времени абстракт-

ную предрешенность и, так сказать, геометрическую, математичес-

кую закономерность пространства.

Голову льва окружает пышная грива, но она не выносит эту го-

лову в иное, по сравнению с двумя другими головами, измерение,

она не создает впечатления того черного ничто, из которого рожда-

ется лицо зрелого мужчины. Грива льва совершенно реальная, не-

сколько рыжеватая или, во всяком случае, обладающая всеми есте-

ственными оттенками цвета, присущими тому, что на философском

языке называется наличным бытием. Никакого оттенка эфемерно-

сти, свойственной центральному портрету, но зато нет и чуда жиз-

ни, ее неуловимой изменчивости и чрезвычайной интенсивной си-

лы, с какой она устремляется на зрителя из глубины полотна.

Свирепый взгляд льва, направленный прямо на нас и контрас-

тирующий со взглядом центрального персонажа, вносящего эле-

мент изменчивости и неопределенности, говорит зрителю то же

самое, что и вся нижняя часть композиции картины: так было, так

будет, извечен ход времен, и никакая сила изменить его не в состо-

янии. Вступить в диалог со львом нельзя, можно либо покориться

заведенному порядку вещей, либо быть уничтоженным им.

Однако в сравнении с верхней частью композиции картины, где

представлены головы старика, мужчины и юноши, головы животных

в ее нижней части при всем их правдоподобии и натуральности изо-

бражения имеют нечто от эмблемы, символа, знака. Это не жизнь в

ее реальной текучести, изменчивости—и чудесной, необоримой си-

ле, с какой трава ломает асфальт. Это мертвое, механическое движе-

ние со свойственным ему неумолимым детерминизмом, который в

естественно-научной картине мира от Ньютона до Эйнштейна вклю-

Цикл, порочный круг и прорыв его ...

29

чительно представал как единственно возможный вариант объек-

тивной закономерности. Последняя чем-то напоминает, говоря сло-

вами Лифшица о Хайдеггере, «круг уходящего в бесконечность вра-

щения на одном месте» — в отличие от круга истинного, черпающе-

го свой материал из бесконечности. Движение двух кругов бытия

(времени) в их взаимодействии представлено на картине Тициана

и является, на мой взгляд, ключом к пониманию загадочной компо-

зиции полотна и его смысла.

Если верить лауреату Нобелевской премии по биохимии бель-

гийскому ученому И. Пригожину, естественно-научный детерминизм

исключает возможность возникновения жизни. Современная наука,

по его словам, приближается к открытию иной закономерности —

той, которую, утверждает Пригожин, искал Дидро1. Если моделью

ньютоновской картины мира были часы, то «наш идеал, — пишет

Пригожин,—по-видимому, наиболее полно выражает скульптура», в

которой «отчетливо ощутим поиск трудноуловимого перехода от по-

коя к движению, от времени остановившегося к времени текучему»1 2.

По мнению Мих. Лифшица, естественно-научная картина мира

с ее «железным» детерминизмом не ложна, но она выражает толь-

ко один полюс реального бытия. На другом его полюсе находятся

закономерности, близкие понятию свободы, разума, самопорожде-

ния, спонтанности. Где же истина? Она — в счастливом сочетании

этих полюсов, при котором возникает закономерная свобода и сво-

бодная закономерность.

Идеал бытия существует не только в человеческой голове, он

свойственен самой объективной реальности, пример чему—появ-

1 Дидро полагал, пишет Пригожин, что «основная пробле-

ма как химии, так и медицины состоит в том, чтобы заме-

нить инертную материю активной, способной самоорга-

низовываться и производить живые существа /.../. При-

роду надлежит описывать так, чтобы стало понятно само

существование человека», см. Пригожин И., Стенгере И.

Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.,

2OOI. С. 8i.

2 Пригожин И., Стенгере И. Порядок из хаоса. Новый диа-

лог человека с природой. М., 2001. С. 31.

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

30

ление и развитие жизни. Жизнь разрывает тот круг механического

детерминизма, который обычно отождествляют с естественной, при-

родной закономерностью. Но разрыв этого круга тоже входит в объек-

тивную закономерность бытия, ибо разумная стихийность и спон-

танное явление разума — такие же свойства мира, как и круговое

движение с его неумолимой последовательностью и предопределен-

ностью. Во все времена высокое искусство демонстрировало един-

ство двух полюсов бытия в самых различных, иногда очень причуд-

ливых сочетаниях противоположностей.

Чудесное, необъяснимое рождение движения из покоя, по мне-

нию Пригожина, воссоздает скульптура. С тем же правом можно

было бы вслед за Лессингом сказать, что изобразительное искусст-

во есть остановившееся движение, достигшее единства со своей про-

тивоположностью— покоем. Другими словами, сущность живопи-

си и скульптуры заключается в гармонии полюсов, завершении, до-

стигнутой цели, в которой, однако, предшествующий процесс не

умер, а обрел актуальную форму. «Благородная простота и спокой-

ное величие» Винкельмана — это не застылая статуарность класси-

цизма, а движение, которое нашло выход из порочного круга и ос-

тановило найденное «прекрасное мгновение», переведя его в сфе-

ру вечности.

Другие виды искусства, такие, как литература, демонстрируют

иную форму единства двух полюсов, а именно такую, которая вклю-

чает в себя разрыв между ними, противоречие и диссонанс. Живо-

пись для того чтобы выразить этот диссонанс, должна выходить за

свои пределы, обращаясь к аллегории, что мы и видим на полотне

Тициана.

В период кризиса Ренессанса, умирания его идеала великий ху-

дожник попытался воскресить его, полемически противопоставив

неумолимому круговому движению времени, когда на смену рож-

дению приходит смерть, расцвету—упадок. Он понимает, что по-

рочный круг — не пустая выдумка, что это неумолимая судьба не

только человеческого рода, а вечный круговорот вещей. На котором,

как на фундаменте, все основано, в том числе и дух — «цветение

материи».

Тициан демонстрирует нам, что возвращение всего на круги

своя включает в себя не только неумолимую последовательность,

Цикл, порочный круг и прорыв его ...

31

враждебную жизни, красоте и свободе. Жизнь эфемерна, случайна,

она — всплеск, длящийся один краткий миг и гаснущий в вечности,

черной пустоте неподвижности. Однако механическая закономер-

ность, исключающая возможность возникновения жизни, тоже од-

номерна. Маньеризм, возведя ее в конечную истину, по необходи-

мости пришел к другой крайности — мистицизму и культу ирраци-

онального, чисто случайного.

В «Аллегории благоразумия» Тициан тоже соединяет противопо-

ложности. Но, во-первых, это противоположные полюса самой ре-

альности, а не крайности механицизма и иррационализма, во-вто-

рых, противоположности соединяются у него иным образом, чем у

маньеристов, не какофонически, а симфонически. Неподвижная

пустота и черная яма небытия не имеют у него самодовлеющего,

иррационального значения, а выступают обратной стороной — и

основой, фундаментом — чуда жизни, вспыхивающей неожиданно,

спонтанно и в то же время абсолютно закономерно. Жизнь облада-

ет такой силой, концентрирует в себе столько энергии, смысла, что

перед ней «железная» закономерность кажется чем-то вторичным,

отступает на второй план как искусственная эмблема, система зна-

ков. А явленное на фоне небытия лицо человека — реальной лично-

сти и в то же время человека вообще, человека как такового — есть

квинтэссенция мира, его лик, его актуальная бесконечность.

Христос-либертен Тициана на его картине «Динарий кесаря»

смотрит в лицо вопрошающего, как в черное и страшное ничто. С ко-

торым диалог так же невозможен, как с диким животным. Но это нич-

то при всем своей земной, темной силе само себя не понимает. Спа-

ситель вглядывается в глаза фарисея не для того, чтобы быть поня-

тым, а для того чтобы понять пока еще не явленное, актуально не

существующее целое бытия, его дух, который есть и в самом темном,

грубом плебее, но до поры до времени не осознается им.

«Мне так не по себе, — говорит Гамлет своим бывшим друзьям,

а ныне предателям Гильденстерну и Розенкранцу,—что этот цвет-

ник мироздания, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот

необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью,

этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на

мой взгляд — просто-напросто скопление вонючих и вредных па-

ров». Риторика, призванная ввести в заблуждение противников? Но

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

32

безграничная горечь читается в глазах виндзорского автопортрета

Леонардо, безграничной горечью проникнуто лицо старика на кар-

тине Тициана, погружающееся в багровый мрак небытия.

«Какое чудо природы человек! /.../А что мне эта квинтэссенция

праха! Мужчины не занимают меня, и женщины тоже...» Найти путь

к сердцу и разуму любящей его Офелии, рыцарственного Лаэрта,

матери невозможно. Легче уйти в небытие, отождествиться с тем

бесчеловечным порядком вещей, какой ныне кажется последней

истиной, вечным и неизменным круговоротом.

Протестующий Гамлет—чудак, сумасшедший, изгой. Шекспир

не романтизирует его протест, ибо знает, что он неразрывно связан

с преступлением, трагической виной. Но и порочный круг вещей и

обстоятельств—далеко не вся истина. Два круга—пустое вращение

на одном месте и черпающий свой материал из бесконечности —

пересекаясь и взаимодействуя, создают в своем движении драмати-

ческую фабулу пьесы Шекспира.

Центральный персонаж «Аллегории благоразумия» Тициана ли-

шен явных признаков гамлетизма. Гамлет, пытаясь связать распавше-

еся время, гибнет. Ибо попытка возвращения, подобного Возрожде-

нию, во времена Шекспира и позднего Тициана была уже утопией.

Тогда как лицо, возникающее из небытия на полотне престарелого

художника, дышит очарованием и непобедимой силой актуальной

бесконечности. Жизнь и ничто даны в их единстве и нерасторжимом

тождестве. Порочный круг—вместе с выходом за его пределы.

Безъязыкое искусство живописи обращается к темному языку

аллегории, чтобы сохранить возможность говорить собственным

языком, чтобы разорвать железную цепь необходимости Нового

времени и пробиться к душам людей, покоренных властью неизбеж-

ного. Таково завещание Тициана-художника, возможно, совмещен-

ное с завещанием в прямом значении этого слова, смысл которого

пытался расшифровать Панофский. «Новый диалог человека с при-

родой», как он видится современным ученым-естественникам типа

И. Пригожина, заставляет думать, что это завещание художника мо-

жет быть прочитано и актуализировано, что оно оказалось сильнее

и жизнеспособнее, чем тот круг вещей и обстоятельств, который

смотрит на нас неумолимыми, остекленевшими глазами хищного

животного.

33

Пролог «на небесах»

(спор Ленина с Плехановым

по аграрному вопросу в 1905 г.)

Ничто не ново под луной. Это так же истинно, как и

противоположное утверждение — ничто не повторяется, все одно-

кратно и незаменимо, нет ни одной капли воды и ни одного листоч-

ка, которые бы копировали другие.

Спор Ленина с Плехановым по одному пункту аграрной програм-

мы партии в 1905 году кажется незначительным эпизодом, который,

вероятно, и не упоминается в работах по истории культуры, посколь-

ку к ней не имеет прямого отношения. Но, будучи эпизодом внут-

рипартийной борьбы, одновременно стал частью того, что Д. Вико

называл historia aeterna — вечная история. Мы увидим, как этот сю-

жет многократно повторяется на страницах истории России XX ве-

ка — с различными вариациями и оттенками смысла, вплоть до пря-

мо противоположных.

Речь шла о том, как относиться к лозунгу национализации земли.

Плеханов был противником национализации, Ленин, при изве-

стных условиях, которые он специально оговаривал, допускал ее

возможность. Условие это — возникновение демократического в

полном смысле слова государства. В том случае если бы в результате

революции сложилось не демократическое, а, например, бонапар-

тистское государство, «национализация,—писал Ленин, — могла бы

повредить пролетариату и крестьянству»1. В этом пункте были со-

гласны все марксисты и социал-демократы. Национализация земли

при сохранении господства над крестьянином бюрократической

власти была бы прямой дорогой к недемократическому, коррумпиро-

ванному, как ныне говорят, государству. Ни о каком серьезном соци-

ально-экономическом прогрессе в этом случае не могло быть речи.

«...Позиция социал-демократов в аграрном вопросе, — писал

Ленин в разгар первой русской революции—может быть в настоящее

время, когда дело идет о доведении демократического переворота

до конца, лишь следующая: против помещичьей собственности за

крестьянскую собственность при существовании частной собствен-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 12. С. 268.

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

34

ности на землю вообще. Против частной собственности на землю за

национализацию земли при определенных политических условиях»'.

Итак, социал-демократия должна бороться за частную собственность

на землю против собственности помещичьей, но в том случае если

побеждает демократия и создается государство демократическое, по

типу американского (на что неоднократно указывал Ленин), если

бюрократия практически полностью лишается власти и государство

находится под эффективным контролем снизу, со стороны организо-

ванного народа, гражданского общества—тогда возможна и прогрес-

сивна национализация земли. «Мы должны, — писал Ленин, — со

всей ответственностью и решительностью сказать крестьянину, что

национализация земли есть мера буржуазная, что она полезна лишь

при определенных политических условиях, но выступать с голым от-

рицанием этой меры вообще нам, социалистам, перед крестьянской

массой было бы близорукой политикой. И не только близорукой по-

литикой, но и теоретическим искажением марксизма, который ус-

тановил с полнейшей определенностью, что национализация земли

возможна, мыслима и в буржуазном обществе, что она не задержит,

а усилит развитие капитализма, что она есть максимум буржуазно-

демократических реформ в области аграрных отношений»1 2.

С последним положением никто из марксистов не спорил, в том

числе и Плеханов. Разногласия возникли по другому вопросу, на

первый взгляд сугубо частному.

Российское крестьянство уже в период первой русской револю-

ции выступало с лозунгом «Земля ничья, земля божья», что означа-

ло на экономическом языке национализацию земли. Крестьяне боя-

лись свободной купли-продажи земли, ибо она могла попасть в руки

толстосумов, а большинству бедных крестьян пришлось бы брать ее

в аренду со всеми вытекающими последствиями. Земля должна при-

надлежать тем, кто ее обрабатывает, —говорили многие крестьяне,

а свободная продажа земель сосредоточивала их в руках тех, кто

имеет капитал.

Плеханов доказывал, что ничего демократического и прогрес-

сивного нет в крестьянском требовании национализации земли.

1 Там же. С. 254.

2 Там же. С. 253-254.

Пролог на небесах...

35

Когда крестьяне выступают за частную собственность на землю —

они революционны, они способствуют разрушению старой государ-

ственно-бюрократической машины и остатков феодализма. Эти тре-

бования социал-демократия должна поддерживать. А идея национа-

лизации земли отражает только отсталые, консервативные взгляды

и настроения, закрепляющие отжившие порядки.

«Раздел (земель.—В. А.) имел бы бесспорно много неудобств с

нашей точки зрения. Но в сравнении с национализацией, —утвер-

ждал Плеханов, — у него было бы то бесспорное преимущество, что

он нанес бы окончательный удар тому нашему старому порядку, при

котором и земля, и землевладелец составляли собственность госу-

дарства и который представляет собой не что иное, как московское

издание экономического порядка, лежащего в основе всех великих

восточных деспотий. А национализация земли являлась бы попыт-

кой реставрировать у нас этот порядок, получивший несколько се-

рьезных ударов уже в XVIII веке, и довольно сильно расшатанный

ходом экономического развития в течение второй половины XIX

столетия»1.

Плеханов, разумеется, не хуже Ленина знает, что при развитом

капиталистическом строе и демократическом государстве национа-

лизация земли есть чисто буржуазное мероприятие, существенно

ускоряющее социально-экономический прогресс. Но совсем другую

роль и смысл имеет национализация земель в условиях восточных

деспотий или схожих с ними социально-экономических укладов.

Плеханов ссылается на пример китайских реформаторов XI века,

которые национализировали землю и создали некий вариант азиат-

ского коммунизма, окончательно закрепостившего крестьян, сде-

лавшего их бесправными и неимущими.

Надо признать, продолжает Плеханов, «что в аграрной истории

Московской Руси было, к сожалению, слишком много китайщины.

Под влиянием многих неблагоприятных исторических условий, —

в числе которых экономическая отсталость этой части России и мон-

гольское иго играли не последнюю роль, — право собственности на

землю из рук землевладельцев постепенно перешло к великому кня-

зю, — впоследствии к царю, — который и стал распоряжаться ею как

‘ Плеханов Г. В. Соч., т. XV. М.-Л., 1926. С. 31.

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

зб

фондом для удовлетворения потребностей государства. /.../. И вот

русское государство постепенно сделалось тем Левиафаном, о кото-

ром мечтал Томас Гоббс и который наделяет каждого участком зем-

ли, смотря по его занятию и положению. Вряд ли нужно указывать

здесь на то, что наша пресловутая сельская община с переделами

возникла, как естественный плод закрепощения государству земли

и земледельца»1.

Современный склад жизни, считает Плеханов, далеко опередил

склад мысли крестьянина. Крестьянские понятия о справедливости,

о том, что земля никому не должна принадлежать, отражают его

отсталость, инстинктивное тяготение к азиатскому деспотизму, к

«китайщине», которую Герцен в свое время называл «царским ком-

мунизмом», «казачьим коммунизмом». Разумеется, коммунизм во-

сточных деспотий несравненно хуже современного буржуазного

общества, даже если оно управляется не демократическим (амери-

канским), а прусским или бонапартистским государством. После-

дняя истина для всех социал-демократов, в том числе и для Ленина,

была аксиомой.

«Нам не нужно китайщины,—заключает Плеханов. — Поэтому

мы поддерживаем крестьянское движение только в той мере, в ка-

кой оно разрушает старое, а не в той мере, в какой оно стремится

восстановить нечто такое, в сравнении с чем это старое кажется

новым и прогрессивным явлением»1 2.

Трудно найти слова, которые с большим правом претендовали

бы на пророчество, чем процитированные выше. В 1917 и последу-

ющих годах Ленин осуществил национализацию земли. Затем, уже

в конце жизни, он обнаружил, что «государство нам чужое», что

повсюду, практически на всех местах и должностях этого так назы-

ваемого пролетарского государства сидит, по выражению Ленина,

«подлец» и «насильник», «каким является типичный русский бюрок-

рат». «Нет сомнения, — продолжает он, — что ничтожный процент

советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море

шовинистической великорусской швали, как муха в молоке»3.

1 Там же. С. 33-34-

2 Там же. С. 36.

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 45. С. 357.

Пролог на небесах...

37

Сталинский режим довел бюрократический государственный

аппарат до высшего, можно сказать, классического совершенства.

Что же удивительного в том, что ленинская национализация земли

позволила бюрократии провести насильственную коллективиза-

цию, которая практически возродила крепостное право в деревне?

И появилось нечто такое, в сравнении с чем, говоря словами Плеха-

нова, «старое», то есть царская Россия накануне революции, «кажет-

ся новым и прогрессивным явлением». Во всяком случае? Россия

начала XX века двигалась в сторону буржуазных реформ, а к середи-

не века она оказалась отброшенной в век XI — к «китайскому» ком-

мунизму, варианту азиатского деспотизма.

Так замкнулся порочный круг. Ленин, кажется, искренне и стра-

стно боролся за самый демократический вариант капитализма, за

американский, а не прусский (то есть бонапартистский) путь его

развития, а в результате своих усилий—причем совершенно неиз-

бежно — получил неожиданное и грозное возрождение азиатского

деспотизма. Могло ли возникнуть что-либо другое при национали-

зации земли в условиях бюрократизированного государства навер-

ху и очень активного крестьянского беднячества внизу, которое

было пропитано суперуравнительными настроениями, глубоко ре-

акционными, как показал Плеханов? В уравнительных настроени-

ях, доказывал он, не было ничего по-настоящему революционного,

напротив, они глубоко консервативны, ибо порождены «не револю-

ционерами, а “историей государства российского”»1. Когда на крес-

тьянских съездах, продолжает Плеханов, «большинство депутатов

так легко соглашались с тем, что помещикам не надо давать выку-

па за землю, то это объясняется тем крестьянским убеждением, что

земля была получена помещиками от государства: “даром получил,

даром и отдать должен”, говорил смоленский делегат. Но в высшей

степени замечательно, что крестьяне Донской области высказались

за выкуп, “боясь за свои выкупленные земли”. В этой области в кре-

стьянском быту гораздо более сильны новые, буржуазные влияния»2.

Так на кого же должна делать ставку революционная партия,

желающая социально-экономического прогресса для страны — на

1 Плеханов Г. В. Соч., т. XV. М.-Л., 1926. С. 35-

2 Там же.

Введение. Порочный круг

российской истории XX века

38

бедного смоленского крестьянина, требующего национализации,

или на крепкого хозяина Донской области, который предпочитает

куплю-продажу земли, а не национализацию ее? Будущее (то есть

наше настоящее), кажется, сделало этот вопрос риторическим.

Но послушаем аргументы Ленина. Он тоже, как и Плеханов, при-

водит ту «бесспорно правильную мысль, что требование национали-

зации земли далеко не везде и вовсе не всегда революционно»1. Он

соглашается и с тем, «что в буржуазном обществе класс мелких соб-

ственников, при известных условиях, является более прочным опло-

том демократии, чем класс арендаторов, зависимых от полицейски-

классового, хотя бы и конституционного, государства»2.

Все это так, все это бесспорно, азбука марксизма и социал-демок-

ратии. И все же... «...Идея общенародной собственности на землю

чрезвычайно широко бродит теперь в крестьянстве, это не может

подлежать никакому сомнению, — констатирует Ленин. — И несом-

ненно также, что, несмотря на всю темноту крестьянства, несмот-

ря на все реакционно-утопические элементы его пожеланий, эта

идея, в общем и целом, носит революционно-демократический ха-

рактер»3.

Вот центральный пункт расхождения Ленина с Плехановым. И

не только с Плехановым, но и с меньшевиками, кадетами, крупны-

ми деятелями культуры, от Короленко до Горького. Все они считали,

что крестьянство реакционно, а в особенности беднейшее — с его

грубо-уравнительными устремлениями. В «Несвоевременных мыс-

лях» Горький, как известно, предрекал, что темное и необразованное,

жадное крестьянство, выпущенное на свободу октябрьским пере-

воротом, пожрет, как фантастические анаконды из повести М. Бул-

гакова, интеллигенцию, в том числе и в первую даже очередь рево-

люционную интеллигенцию, растопчет культуру и цивилизацию.

Ленин взял себе в союзники только одного писателя. Не близкого

большевикам Горького, не прогрессивно и демократически настро-

енного Короленко, а явного консерватора, в некоторых вопросах

(таких, как эмансипация женщины, отношение к высокому аристок-

Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 12. С. 252.

2 Там же. С. 251.

3 Там же. С. 253.

Пролог на небесах...

ратическому искусству)—даже реакционера. Этим писателем был

Лев Толстой.

Реакционность позиции Толстого по некоторым важнейшим

проблемам для Ленина — вне всякого сомнения. Но откуда в его

творчестве та поразительная честность, которая произвела необык-

новенное впечатление на весь мир? Не та субъективная честность-

пожелание, которая при столкновении с грязной действительностью

оборачивается отступничеством, предательством, сдачей позиции

или позой «порядочного человека», искреннего лжеца. А та чест-

ность, которая есть прежде всего дело, и обнаруживается она в ху-

дожественных образах, раскрывающих самые глубинные движения

души в их истине — каковы они на самом деле, а не только в вооб-

ражении субъекта.