Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран литературоведение росийская академия наук издательство наследие литературоведение как проблема

ISBN: 5-9208-0055-0

Год: 2001

Текст

Литературоведение

как проблема

Памяти

Александра Викторовича Михайлова

посвящается

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт мировой литературы им. А. М. Горького

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

КАК ПРОБЛЕМА

Труды Научного совета

«Наука о литературе в контексте наук о культуре»

Москва

«Наследие»

2001

ББК 83.3

Утверждено к печати Ученым советом

Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН

Главный редактор: Т. А. Касаткина

Ответственный редактор: Е. Г Местергази

Редколлегия:

Ю. Б. Борее, И. К. Гей, С. А. Небольсин

Рецензент:

П. В. Палиевский

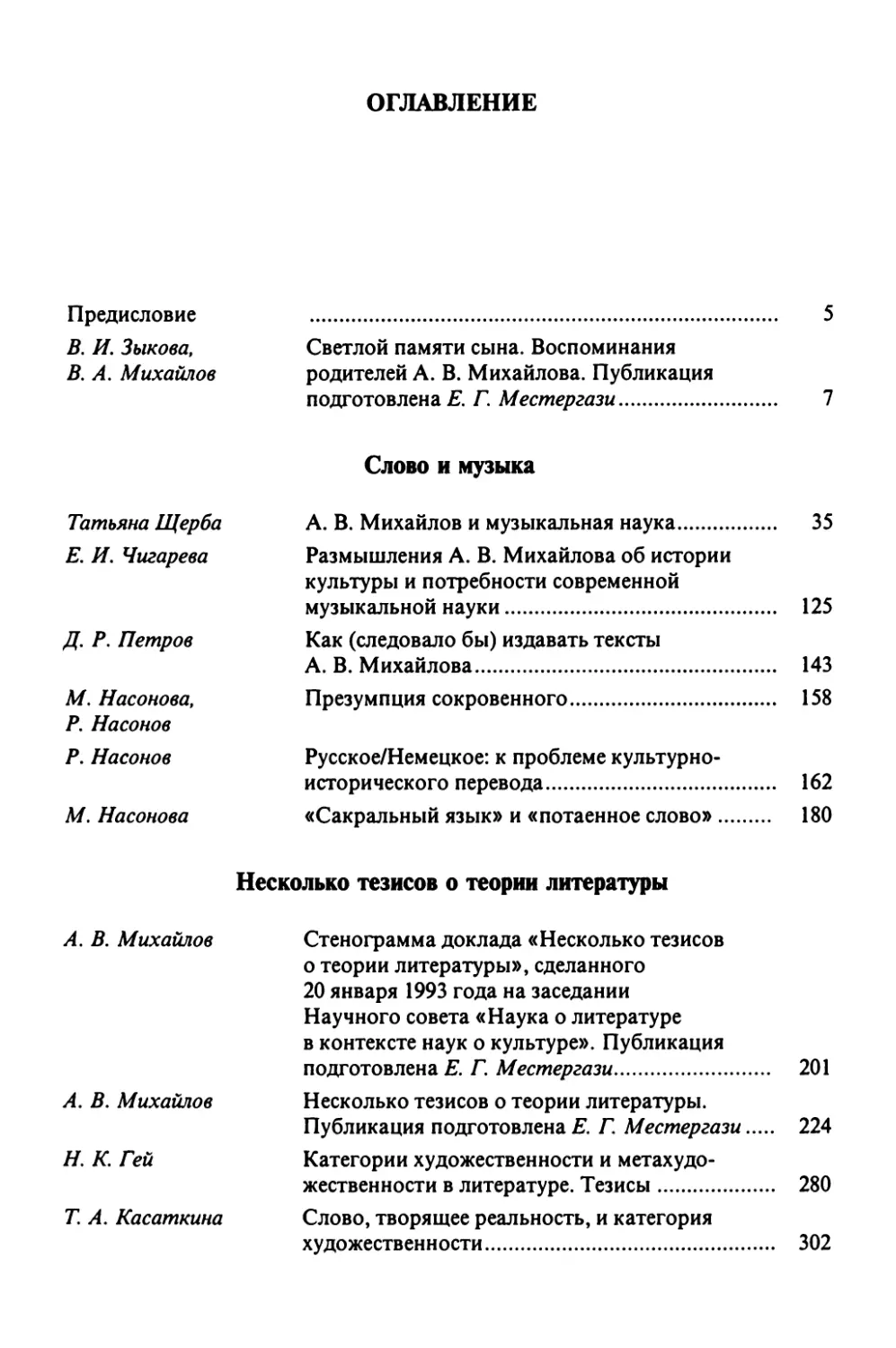

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА. Труды На-

учного совета «Наука о литературе в контексте наук о культу-

ре». Памяти Александра Викторовича Михайлова посвящает-

ся. — М.: Наследие, 2001. — 600 с.

Вошедшие в книгу статьи посвящены осмыслению методологии

науки о литературе, науки о культуре. Выстроенные в разном ключе,

написанные с разных точек зрения, с разным охватом материала, они

очень часто оказываются полемичными по отношению друг к другу,

что представляет собой одно их главных достоинств предлагаемого

издания. Полностью понять замысел сборника читатель сможет,

только если будет иметь в виду идею взаимодействия текстов.

Издание осуществлено

при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),

проект № 00-04-16203

© Авторы статей, 2001

© Т. Заика, оформление, 2001

© ИМЛИ им. А. М. Горького РАН

ISBN 5-9208-0055-0 «Наследие», 2001

ПРЕДИСЛОВИЕ

Издание трудов Научного совета «Наука о литературе в контекс-

те наук о культуре» посвящено памяти человека, благодаря которому

Совет приобрел ту направленность своей деятельности, верность

которой сохраняет на протяжении последних десяти лет, — нацелен-

ность на самоосмысление науки о литературе, стремление к постоян-

ному продумыванию самых основных, фундаментальных своих по-

ложений, своих методов и подходов, самих слов, которыми пользует-

ся наука все еще так часто вполне инерционно.

В декабре 1998 года Александру Викторовичу Михайлову испол-

нилось бы шестьдесят. О его детских годах рассказывают в своих

воспоминаниях ненадолго пережившие его родители. Становится яс-

но, что именно тогда сформировались не только главные свойства

Михайлова-человека, но и главные темы Михайлова-ученого.

Проблемным и композиционным центром данного издания явля-

ются две публикации «Тезисов о теории литературы» А. В. Михай-

лова. Одна из публикаций представляет собой доклад, сделанный на

заседании Совета от 20 января 1993 года. Другая— статью, обнару-

женную в его архиве. Объединенные общей темой, эти два текста

значительно отличаются друг от друга характером ее разработки.

Статьи второго раздела, куда входят и публикации работ Михай-

лова, посвящены осмыслению методологии науки о литературе. Вы-

строенные в разном ключе, написанные с разных точек зрения, с раз-

ным охватом материала, они очень часто оказываются полемичными

по отношению друг к другу, что, на взгляд редколлегии, представля-

ет собой одно из главных достоинств сборника. В третьем разделе

публикуются статьи и беседы, содержащие уже сознательную полеми-

ку. Самоосмысление науки о литературе происходит в интертексту-

5

Предисловие

альном пространстве, и полностью понять замысел сборника чита-

тель сможет, только если будет иметь в виду идею взаимодействия

текстов.

Первый раздел посвящен статьям об Александре Викторовиче

Михайлове, так как наука о культуре занята активным освоением его

наследия. Это и исследовательские работы, посвященные творческой

личности Михайлова, и статьи, посвященные проблеме издания его

текстов, и отклики на вышедшие издания, и продумывание учеными

проблем, поставленных А. В. Михайловым в последние годы своей

жизни.

Безотлагательную необходимость подобных работ так обосновы-

вает Татьяна Щерба, автор обширной статьи о музыковедческом

аспекте творчества Михайлова: «В своих трудах Александр Викторо-

вич предстает перед нами во всей широте и во всем многообразии, но

и неохватности тоже. Значимость слова А. В. Михайлова очевидна, а

вот его смысл и значение нам еще только предстоит оценить. Поэто-

му писать об Александре Викторовиче Михайлове нужно сейчас,

пока облик ученого, скрывающийся за яркой самобытностью его

трудов, бережно хранится в сердцах близких ему людей, пока он и

его работы принадлежат еще настоящему нашей культуры — и это

самая актуальная задача. Коль скоро мы все зависим от Слова, про-

изнесенного в свое время над нами Историей, то необходимо попы-

таться найти такие слова, с помощью которых мы могли бы совер-

шенно ясно и отчетливо выразить наше представление о сути твор-

чества нашего современника».

Науке о литературе жизненно необходимо научиться продумы-

вать свои основания. Шаг в этом направлении и представляет собой

этот сборник.

6

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СЫНА

Воспоминания родителей

Александра Викторовича Михайлова

Часть I. Детские годы Саши

Наш сын Александр (Саша) родился 24 декабря 1938 г. в г. Пет-

розаводске здоровым ребенком. Родители Саши: папа— Виктор

Александрович Михайлов (В. А.) — физик, ок[ончил] Саратовский

Университет им. Н. Г. Чернышевского; мама — Вера Ивановна Зы-

кова (В. И.) — психолог, ок[ончила] Ленинградский Педагогичес-

кий] Институт им. А. И. Герцена. В 1938 г. оба были аспирантами

этого Института. В. И. завершала аспирантуру и к началу лета

1938 г. закончила диссертацию; кафедра весьма положительно оце-

нила ее и направила оппонентам. Сама же В. И. в ожидании ребенка

уехала осенью этого года в Петрозаводск к своим родителям. В. А.

оставался в Ленинграде и работал над диссертацией, срок его пребы-

вания в аспирантуре истекал в 1939 г.

К сожалению, детские годы Саши (до 5 лет) прошли в крайне не-

благоприятных условиях, через две недели после его рождения, в

январе 1939 г. умер папа В. И. (Иван Михайлович Зыков, народный

учитель, отдавший делу народного образования более 45 лет жизни, в

1924 г. ему было присвоено почетное звание Героя труда). Такой

удар судьбы не мог не отразиться негативно на всей семье, и в том

числе на Саше. Следующее испытание четырехмесячному Саше вы-

пало в мае 1939 г., когда В. И. с ним в сопровождении своей мамы

ездила в Ленинград на защиту своей диссертации. Защита прошла

успешно, и В. И. с Сашей и мамой возвратилась в Петрозаводск; 23-

го июня 1939 г. защитил диссертацию и В. А.

По результатам публичных защит Решением Совета Ленинград-

ского ГПИ им. А. И. Герцена 26 июня 1939 г. нам были присуждены

ученые степени: В. И. — кандидата психологических наук, а В. А. —

7

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

кандидата физико-математических наук. На работу мы оба были

направлены в Карельский Педагогический] Институт (г. Петроза-

водск). В августе 1939 г. получили хорошую трехкомнатную кварти-

ру в жилом корпусе рядом с Институтом. 1-го сентября начали учеб-

ные занятия. Работать бы и радоваться жизни, радоваться ростку

новой жизни в лице Саши, но не тут-то было. Саше не было еще и

годика, как началась Финская война. Петрозаводск стал прифронто-

вым городом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Занятия

прекратились. Учебный корпус Института был занят под госпиталь,

для поддержания в нем необходимой температуры (зима была холод-

ной) дом, в котором мы жили, был отключен от котельной Институ-

та, а через несколько дней выключили и водопровод. Воздушные

тревоги заставляли нас бежать с ребенком в ближайшее бомбоубе-

жище. Саша относился к этому спокойно, никогда не капризничал.

Снабжение города продовольствием серьезно ухудшилось. Источни-

ком витаминов была лишь клюква.

К счастью, война с финнами весной 1940 г. закончилась. Стала

возрождаться мирная жизнь, возобновились занятия в Институте,

который в скором времени был преобразован в Университет.

Прошло немногим более года, и мир снова был нарушен. 22 июня

1941 г. началась тяжелейшая война в истории нашей Родины— Ве-

ликая Отечественная война. В. А. как офицер запаса (авиатор) был

мобилизован. И, пробыв несколько дней в Военном городке Петро-

заводска, 20 июля 1941 г. находился уже на одном из боевых аэро-

дромов 7-й Воздушной Армии Карельского Фронта. Перед отъездом

ему удалось дважды забежать домой, чтобы повидать нас и попро-

щаться. Саша горячо обнимал своего папу и радовался: «Мой папа

военный». После этого я— В. И., моя мама— бабушка Саши Анна

Николаевна стали активно готовиться к эвакуации из Петрозаводска

(с юга и юго-запада наступали финны, поддерживаемые гитлеров-

ской авиацией). К счастью, с нами уезжала моя сестра— Татьяна

Ивановна (Т. И.) и другие родственники.

В двадцатых числах июля 1941 г. нас с немногочисленной дорож-

ной поклажей перевезли на пристань Онежского озера, где стоял

готовый к отправлению караван из трех открытых барж, используе-

мых в мирное время для перевозки гравия и песка. В трюмах барж, по

их бортам были сколочены деревянные нары и над ними щиты для

защиты от дождя. На одну из таких барж мы вошли, расположились

на нарах, и вскоре начали свое длительное «хождение по мукам»,

затянувшееся, как потом выяснилось, на 2,5 года. Сначала медленно

8

Светлой памяти сына...

плыли по Онежскому озеру к г. Вытегра, около которого вошли в

канал старой Мариинской системы и со скоростью черепахи двину-

лись в глубь России.

Куда нас везут, никто не знал. В начале путешествия Саша чув-

ствовал себя хорошо, радовался стрекозам, залетавшим на баржу,

птицам в небе. Очень был доволен присутствием своей любимой ба-

бушки, которая читала ему детские книжки. С питанием было плохо.

Домашние запасы быстро растаяли. На стоянках иногда удавалось

купить молока, картофеля, рыбы — тогда разводили костер и варили

пищу. Питьевой воды на барже не было и мы ходили за ней к тяну-

щему нас буксиру, где нам давали горячей кипяченой воды.

Через несколько недель нас дотянули до пристани Овригино

вблизи одноименного села и предложили высаживаться. Многие,

осмотревшись вокруг, предпочли ехать дальше. Мы же вынуждены

были сойти на берег со всеми вещами, т. к. Саша стал кашлять, чув-

ствовалось, что он нездоров, устал от тяжелых условий плавания на

барже и нуждался в медицинской помощи и отдыхе. На самом берегу

канала мы увидали довольно симпатичное здание начальной школы.

В нем никого не было, оно было открыто и мы поселились в нем.

Я (В. И.) сходила в село, нашла фельдшерицу, которая поставила

Саше банки, что хорошо помогло ему преодолеть простуду. Мы

прожили здесь около двух недель, ожидая транспорт. В ближайшем

лесу собирали грибы, ягоды, на костре варили пищу. Воздух там был

хороший, и Саша стал чувствовать себя лучше, хотя спать было

трудно: ночью нас заедали клопы, хотя мы окружали свое ложе на

полу крапивой, а днем не было покоя от мух.

Не дождавшись транспорта, мы наняли двух мужчин, и они на

большой лодке отвезли нас на другую пристань, куда, как они уверя-

ли, должен был прийти пароходик. Прождав его напрасно целую не-

делю, мы, по совету начальника пристани, решили двигаться дальше

самостоятельно. Нам дали лодку, и мы сами переплыли неизвестное

нам озеро и оказались в районном центре Устье Кубенское, где нас

поселили в пустующую церковь с огромной круглой печкой.

Здесь моя сестра Т. И. встретила своего мужа, приплывшего из

Петрозаводска на следующих за нами баржах. Саша был счастлив,

увидев своего друга «дядю Ва», как он звал Василия Ивановича.

Дальше мы продолжали путешествовать впятером (Т. И. с мужем,

Саша, я — В. И. и моя мама). Много было переездов, трудных пере-

садок. Запомнился, как «светлый луч среди ненастья», переезд на

небольшом теплоходе через Кубенское озеро. Плыли мы с утра, сиде-

9

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

ли в салоне одни, и вдруг к нам подходит девушка из команды тепло-

хода и спрашивает: «Будете ли вы обедать?». Обедать?!?! После дли-

тельных скитаний (шел уже сентябрь) мы даже забыли это слово.

И вот перед нами на тарелках свежесваренный гороховый суп, а за-

тем гречневая каша. На наших лицах, в том числе и на личике ма-

ленького Саши, неописуемое удовольствие и даже радость. Дальше

опять плыли по каким-то рекам и озерам и, наконец, вышли на Вол-

гу. Нам удалось устроиться на теплоход Камского пароходства, ко-

торый в скором времени и дошел до Нижнего Новгорода. Здесь наши

пути разошлись. Т. И. с мужем поплыли на этом же теплоходе на

Каму, в Удмуртию (родину Василия Ивановича]), а мы втроем, сой-

дя на пристань и дождавшись теплохода, идущего вниз по Волге,

поплыли до Саратова, где жили дедушка и бабушка Саши (родители

В. А.). Свободных кают не было, и мы погрузились на среднюю па-

лубу. Но скоро, особенно ночью, мы почувствовали себя очень не-

уютно от сентябрьских ветров и дождей и стали беспокоиться за Са-

шу. Но «мир не без добрых людей». Увидев нас с ребенком замерзаю-

щими, один из матросов предложил нам свою каюту, помог перенес-

ти вещи и сказал, чтобы о нем не беспокоились, т. к. большую часть

суток он проводит на вахте, а поспать он может в каютах своих

друзей. Попав в теплую каюту, мы ожили, отогрелись, напились го-

рячего чая и хорошо выспались. В Куйбышеве (Самаре) удалось сбе-

гать в булочную и отоварить хлебные карточки. Хотя с горы вижу,

что теплоход еще стоит, лечу стрелой, чтобы не опоздать и порадо-

вать маму и Сашу давно невиданными мягкими белыми булками.

Ну вот, наконец, в первых числах октября мы в Саратове. Сходим

на берег, добираемся до ж.-д. вокзала, а за железной дорогой, на са-

мой окраине города у подножья Лысой горы, на небольшой Трак-

торной улице находим небольшой дом деревенского типа, в котором

живут родители В. А.: Александр Дормидонтович Михайлов (потом-

ственный железнодорожник-путеец, отдавший ж.-д. колее более 50

лет жизни, в 1951 г. был награжден орденом Ленина), Александра

Мих[айловна] Михайлова и младший брат В. А. Вениамин с женой и

пятилетней дочкой. Вечером пришел с работы дедушка, поздоровал-

ся с нами, приласкал Сашу и расспросил меня, как мы добрались до

Саратова. Мы сидели в комнате и разговаривали. Вскоре открылась

дверь и вошел Вениамин, рослый и похожий на В. А. Саша с радост-

ным криком: «папа, папа!» бросился к нему, но на полдороге остано-

вился, услышав окрик двоюродной сестренки: «Это не твой папа, это

мой папа!» Саша был озадачен и огорчен, но он не заплакал.

10

Светлой памяти сына...

В ближайшие дни выяснилось, что найти работу по специаль-

ности у меня нет никакой возможности. В Саратове находились в

эвакуации Ленинградский Университет и много других учреждений и

предприятий. Саратов сам богат своим Университетом им. Н. Г. Чер-

нышевского, старейшим на Волге после Казанского, и многими дру-

гими ВУЗами. К тому же учебный год шел уже второй месяц. Сара-

тов переполнен беженцами. С трудом устроилась агентом по снабже-

нию на оборонный завод, перебазированный из Ленинграда, его

предстояло восстановить на новом месте. К счастью, он находился

недалеко от Тракторной улицы, где мы жили. Всю зиму 1941—

1942 гг. весь персонал завода работал с 8 ч. утра до 20 ч. без выход-

ных. Только весной, сначала изредка, а летом постоянно, стали да-

вать выходные дни.

В Саратове наладилась регулярная связь с В. А., мы получали от

него фронтовые «треугольнички» и писали ему. Через Райвоенкомат

я получала от В. А. по аттестату его «денежное довольствие» (фрон-

товую «зарплату»). Но с питанием было очень трудно, особенно стра-

дали дети, для которых удавалось иногда покупать молоко, яйца.

Я же довольствовалась скромнейшим обедом на заводе. В декабре

1941 г. Саше исполнилось три года, но отметить этот день у нас не

было возможности. Однажды наш домик посетили два фронтовых

товарища В. А. И привезли нам от него шоколад, печенье, консервы.

Это был для нас, особенно для детей, настоящий праздник.

В сентябре 1942 г. завод начал выпускать продукцию. У меня

появилось моральное право оставить завод и искать работу по спе-

циальности. Кстати пришло письмо от сестры Т. И. из Ижевска, в

котором она сообщала, что Наркомат просвещения Удмуртии го-

тов предоставить мне работу в качестве преподавателя психологии в

Педагогическом] училище в с. Ново-Мултан (под Ижевском). Я ре-

шила принять это предложение, уволилась с завода и во второй по-

ловине сентября 1942 года мы (я, Саша и моя мама) начали новый

этап «хождения по мукам»— нелегкий переезд из Саратова под

Ижевск.

Волга в то время работала на Сталинград, пассажирские тепло-

ходы ходили нерегулярно. Мы четверо суток провели на открытом

всем ветрам берегу Волги около пристани, чтобы сесть, наконец, на

первый же теплоход, идущий вверх по Волге (к счастью, устроились в

каюте). В Устье-Камском сошли с корабля на берег; через сутки при-

шел теплоход Камского пароходства, на котором мы поплыли вверх

по Каме, на какой-то пристани высадились, а дальше сначала на

11

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

подводе, а затем на поезде, которого дожидались более суток, добра-

лись, наконец, до Ижевска и дома, где жила Т. И. с мужем. Все мы, а

особенно Саша, от дороги устали и нуждались в отдыхе. Поэтому

двое суток мы провели в Ижевске и лишь потом тронулись к месту

моей работы в с. Ново-Мултан Ува-района. Этот переезд, сам по себе

недлинный (короткий), оказался крайне тяжелым: сначала до ст. Ува

ехали по ж. д. в нетопленном вагоне (был октябрь уж на дворе) и

сильно продрогли, а в Уве четверо суток ночевали на грязном полу в

ожидании подводы из Педагогического] училища. До Ново-Мул-

тана тащились целый день, т. к. на осенней дороге, залитой жидкой

грязью, лошадь могла тащить телегу только шагом. Вечером добра-

лись до Ново-Мултана. Временно нас поселили в сухую комнату,

принесли ведро картошки и хлеба. Мы натопили печь и приготовили

себе «ужин». Вечером следующего дня мы хорошо прогрелись в дере-

венской баньке и улеглись спать. Утром, при виде Саши, меня охва-

тил испуг: все его лицо было покрыто сплошной коростой. Мама

успокоила меня: «это простуда вылезла наружу». И правда. Через

несколько дней личико стало чистым. Хуже было с большими паль-

цами на руках, которые нарывали в результате ушиба упавшей на

них оконной рамы на вокзальчике в Уве. Я получила в местной

больнице бинт и мазь и делала утром и вечером перевязку нары-

вающих пальчиков. Надо было видеть терпение маленького Саши.

Перед перевязкой, в ожидании сильной боли, когда я отдирала мар-

лю с гноем с каждого пальца, он не плакал, не пытался как-нибудь

уклониться от неприятной процедуры, но на лице его было напряже-

ние и страх. Но вот перевязка закончена, лицо Саши расслабляется,

слышится вздох облегчения и даже улыбка озаряет его.

На постоянное жительство мы поселились в нижний этаж старого

деревянного дома, уже вросшего в землю и обнесенного завалинкой.

Но печь русскую сложили отличную, так что в квартире было тепло,

хотя в сильные морозы (-35—40°) углы комнат промерзали. Дрова

подвозили, но пилить и колоть мне приходилось самой.

С питанием зимой 1942—1943гг. было невероятно трудно, т.к.

кроме картошки и плохого хлеба мы ничего не имели. Только спустя

некоторое время удалось найти в селе дом, хозяйка которого согла-

силась продавать нам литр молока. Ежедневно до уроков я приноси-

ла хорошее цельное молоко. Это в значительной мере поддерживало

Сашу. Когда установился санный путь, в селе по воскресеньям устра-

ивались базары, куда из окрестных деревень привозили молоко, яй-

ца, мед. Моя мама, бывшая сельская учительница, установила кон-

12

Светлой памяти сына...

такт с жителями окрестных деревень и сумела обеспечить Сашу ва-

ленками, теплыми, мягкими, заново скатанными, и выменяла трех

молоденьких курочек, которые жили у нас на кухне в курятнике и к

весне стали приносить нам яйца. Весной мама приобрела в обмен на

какую-то вещь молодого гусенка, который за лето превратился в

большого красивого гуся.

Педагогическое] училище, в котором я стала работать, было

трехлетним. Мне пришлось вести занятия на всех трех курсах и не

только по психологии и педагогике, но и по математическим дисци-

плинам, заменяя учителей, ушедших на фронт. Электричества в доме

не было, керосина также не было. Поэтому при подготовке к заняти-

ям мне приходилось рассчитывать на свою память и вечерами, в тем-

ноте, когда Саша и мама уже спали, продумывать содержание заня-

тий. По вечерам, пока Саша не спал, я беседовала с ним. Он расска-

зывал, куда он ходил гулять с бабушкой или с Риммой — девочкой

чуть постарше Саши, типичной удмурточкой с черными глазами и

розовыми щечками. Саша рассказывал также о том, что прочитала

ему днем бабушка, иногда при этом рассуждал о прочитанном. Часто

я рассказывала ему басни Крылова, стараясь интонацией выделять

голоса зверушек и воспроизводить их действия. Саша очень быстро

запоминал басни и улавливал мои интонации и действия. Зимой на

дневном новогоднем празднике в Педучилище он выступил со сцены

с басней «Мартышка и очки» и произвел не только на сверстников,

но и на учащихся Педучилища, заполнивших зал, большое впечатле-

ние. Когда он с большой экспрессией показывал руками и движением

тела, как мартышка «с досады и печали о камень так хватила их, что

только брызги засверкали», весь зал дружно аплодировал ему. Саше

только что исполнилось 4 года. В конце праздника всем малышам-

дошкольникам, в том числе и Саше, выдали по маленькому бумаж-

ному кулечку овсяного печенья. Малыши были безмерно рады.

В Педучилище была довольно хорошая библиотека, представлен-

ная главным образом художественной и детской литературой. Отсю-

да я брала книжки для Саши. К моему удивлению, в библиотеке ока-

зался целый набор струнных музыкальных инструментов, и я взяла

домой скрипку. Играла я плохо, но, зная какую-нибудь мелодию,

могла воспроизвести ее на скрипке. Это позволило играть знакомые

народные песни и некоторые несложные арии из опер. Когда мы по-

лучили в письме от В. А. ноты и текст некоторых песен военного

времени («Бьется в тесной печурке огонь...» и др.), то с помощью

скрипки могли их воспроизводить и петь.

13

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

В период нашей жизни в Ново-Мултане связь через почту с В. А.

была регулярной. Саша всегда с радостью слушал, что пишет папа,

посылал ему свои рисунки и писал печатными буквами два-три сло-

ва. Денежное довольствие В. А. я получала через Райвоенкомат. Зи-

мой это довольствие привозили в Ново-Мултан всем женам фронто-

виков. Летом надо было ходить на Уву (Райцентр) пешком.

Последний раз я ходила на Уву в августе 1943 г., получила в Во-

енкомате деньги, потом зашла в магазин, где мне дали 2 кг соли

крупного помола и 1 кг розоватого цвета пряников, твердых, как

камень. Потом я узнала, что для учителей был прислан шоколад, но

местные власти решили взять его себе, а учителям выдать старые

сухие пряники. Любопытно, что Саше пряники понравились (саха-

ра у нас не было). Каждый из них он грыз часами, а, получая от ба-

бушки очередной пряник, всегда спрашивал, остались ли еще. Может

быть, с тех пор у него сохранилась на всю жизнь любовь к пряникам.

Лето 1943 года мы провели в основном за работой на огороде, вы-

ращивая картофель и овощи. Иногда находили время, чтобы осмот-

реть места вокруг села; особенно это удавалось, когда к нам приезжа-

ли из Ижевска сестра Т. И. с мужем. Однажды мы «открыли» для

себя большую поляну, почти сплошь покрытую пнями, вокруг кото-

рых краснело целое море земляники. Мы быстро принялись за сбор

чудесных ягод. Саша тоже собирал в корзину, но часто тут же ел.

Найдя в траве особо крупную ягоду, он бежал к кому-либо из взрос-

лых, чтобы показать, какую он нашел «блямбу».

За два часа мы набрали половину большой корзины и вернулись

домой. Василий Ив[анович] сходил к председателю колхоза и принес

от него 1 кг меда.

Наполнив тарелки ягодами и полив их медом, мы принялись за

лакомство. С тех пор мы часто ходили на эту поляну и всегда воз-

вращались с ягодами. В другом месте в окрестностях села мы на-

толкнулись на земляной вал, поросший тремя рядами сосен, у подно-

жия которых стояли грибы маслята. Их было так много, что мы до-

вольно быстро набрали полные корзины. По дороге домой, проходя

мимо работающих колхозников, мы услышали: «А нам и грибы со-

брать некогда». Мы остановились и отсыпали им добрую половину

собранных грибов.

На речке Увинка, протекающей около села, в одном месте был

довольно большой пруд, в котором водилась мелкая рыба (плотва,

карасики и др.). Вас[илий] Ив[анович] несколько раз ходил на этот

пруд с удочками и возвращался обычно с десятком рыбок, из кото-

14

Светлой памяти сына...

рых мы варили уху. Один раз, когда уха была уже готова, и мама

стала раскладывать рыбу по тарелкам, Саша вдруг подбежал к ней,

уткнул голову в ее колени и сказал, что он хотел бы, чтобы вся рыба

была в его тарелке. Пристыженный в жадности, он больше не повто-

рял подобных желаний. Но бабушка всегда старалась незаметно по-

ложить на тарелку голодного внука побольше рыбки, да и всего дру-

гого редкого и вкусного.

Этим же летом мы получили по почте от В. А. продуктовую по-

сылку. Для Саши в ней был шоколад и печенье, а для всех разные

консервы. Посылка порадовала нас и была большим подспорьем.

Приближалась осень. К началу учебного года я и мама убрали

овощи с грядок и картошку с поля. Тяжело было очень, но, к счас-

тью, осень была сухая и довольно теплая. В квартире оказался по-

греб, который я вычистила и мы загрузили в него выращенное «бо-

гатство». Мама насолила капусты, которую мы вырастили на залив-

ной земле около речки. Появилась уверенность, что зимой 1943—

1944 г. голодать, как в прошлую зиму, мы не будем, хотя никаких

жиров по-прежнему у нас не было. Жизнь шла своим чередом. На-

чался учебный год. Мне прибавили еще один предмет— историю

педагогики и уговорили быть Завучем училища. Работы было много,

но я уже освоилась и за лето успела кое-что почитать к своим заняти-

ям. Учащиеся, особенно на старших курсах, мне нравились: много

было серьезных, способных, стремящихся к знаниям ребят.

В декабре 1943 г. Саше исполнилось 5 лет, уже до этого он стал

проявлять некоторый интерес к моей работе. Из окна училища я не

раз видела его идущим по улице с книжкой под мышкой. Выясни-

лось, что он ходил учить «геометрику» или педагогику.

Из писем В. А. уже знали, что в конце июля 1943 г. он был отозван

с фронта в числе других физиков и химиков (докторов и кандидатов

наук) и прибыл в Москву. Как авиатор В. А. поступил в распоряже-

ние Начальника Управления кадров Военно-Воздушных Сил Крас-

ной Армии, который направил В. А. для дальнейшего прохождения

воинской службы в Военно-Воздушную Инженерную Академию им.

проф. H. Е. Жуковского на работу по подготовке офицерских кадров

ВВС в качестве физика. По приказу Начальника Академии 12 августа

1943 г. В. А. приступил к работе на кафедре физики Академии.

В ноябре 1943 г. ему дали комнату в общежитии Академии. С трудом

он оборудовал ее минимально необходимой для семьи мебелью и в

начале декабря оформил через Командование Академии официаль-

ный Вызов семье на жительство в Москву.

15

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

Этот Вызов мы получили в конце декабря 1943 года. Приехать за

нами В. А. не мог (не разрешило начальство). Поэтому мы начали

подготовку к отъезду, надеясь на свои силы и помощь Вас[илия]

Ивановича] (мужа Т. И.), который специально приехал к нам из

Ижевска. Я закончила учебное полугодие, сдала книги и другие вещи

в Училище и на основании Вызова из Академии получила увольнение

из Ново-Мултанского Пед. Училища.

Ранним январским утром 1944 г., еще затемно, на санях с запря-

женной лошадкой, мы выехали из Ново-Мултана на ст. Ува, чтобы

ехать в Ижевск и оттуда уже в Москву. В Ижевске мы пробыли не-

сколько дней, повидались с Т. И. (сестрой), сдали в багаж вещи и

чуть-чуть передохнули. 13-го января в сопровождении Вас[илия] Ива-

новича] мы выехали на местном поезде на узловую ст[анцию] Агрыз,

где нужно было сделать пересадку на поезд Свердловск-Москва. До-

ехали хорошо, достали билеты в детский вагон. Под вечер пришел

наш поезд. Вот тут-то и началось! Подбежали к детскому вагону,

стучимся — никакого движения, в вагоне полная темнота. Кто-то из

мимо проходящих сказал, что в конце состава есть второй детский

вагон. Бежим к нему. Я с Сашей впереди. Вас[илий] Ив[анович] и

мама сзади несут вещи. Поднимаемся с Сашей на лесенку и стучим в

дверь вагона. В руке у меня проездные билеты, Саша стоит передо

мной. Дверь вагона приоткрывается, и при виде нас молодая про-

водница старается захлопнуть дверь. Я ставлю ногу за порог двери,

чтобы помешать этому, но неожиданно получаю от проводницы та-

кой сильный удар кулаком в грудь, что мы с Сашей летим спиной

вниз. К счастью, мы не упали и не разбились, т. к. в этот самый мо-

мент к двери вагона подошел какой-то начальник в ж.-д. форме, мы

упали буквально ему на руки. Подхватив нас, он спрашивает: «Что

тут происходит?» Показываю билеты, он проходит в вагон и прика-

зывает пропустить нас. В это время подбегает с какой-то вещью Ва-

силий] Ив[анович], и, схватив Сашу, проходит в вагон. Я бегу к ма-

ме, чтобы помочь ей поскорее дойти до вагона, а в это время поезд

трогается. Мы в ужасе! Что-то теперь будет? Вас[илий] Ив[анович] и

Саша уедут, а я с мамой останусь здесь. У Вас[илия] Ивановича] зав-

тра в Институте лекция. Мороз бежит по коже. Но вдруг поезд оста-

навливается. Потом узнали, что Вас[илий] Ив[анович], дернув стоп-

кран, остановил поезд. Успеваем добежать и забраться в вагон, Ва-

силий] Ив[анович] успевает выскочить из него, поезд трогается. Не

успели попрощаться с Вас[илием] Ивановичем] и поблагодарить его.

Проводница куда-то сгинула— пропала. На всех полках детского

16

Светлой памяти сына...

вагона спят мужчины в штатском. Находим свободную нижнюю пол-

ку и устраиваемся на ночлег. Саше и маме я кладу наш дорожный пос-

тельник и подушку и накрываю их одеялом. Сама сажусь им в ноги.

В голове только одно — едем в Москву, скоро увидим своего папу.

К вечеру 14 января 1944 г. мы приехали в Москву. Прямо на Ка-

занском вокзале спускаемся в метро, которое ошеломило нас обили-

ем света, чистотой и роскошью.

Выходим из метро на ст[анции] «Динамо» и в полумраке доби-

раемся пешком до жилого корпуса Академии, в котором живет В. А.

Оставив маму и Сашу в нижнем коридоре, довольно долго брожу

внутри огромного здания, чтобы найти комнату № 6 на втором эта-

же. Наконец нахожу, стучу, и вот наша долгожданная встреча с В. А.

состоялась. Он обрадовался мне, но в то же время несколько удивил-

ся нашему появлению в этот день. Оказывается, он ежедневно вече-

ром ездил на Казанский вокзал и в этот день провел там несколько

часов, встречая поезда, но нас не было. В справочном бюро ему ска-

зали, что сегодня поездов из Свердловска якобы не будет. Он вернул-

ся домой, где я его и нашла. Быстро идем к ожидающим нас Саше и

маме. Саша, увидев нас и расставив ручонки, с радостным криком

«Папа!» бежит навстречу и бросается в его объятия. Поднимаемся в

нашу комнату. Наконец-то, мы дома, все вместе. Комната оказалась

солнечной и вполне достаточной для временного размещения четве-

рых. Туалет и кухня находились в нашем коридоре почти напротив

нашей комнаты.

Одно омрачало нашу жизнь: с потолка часто сочилась вода и од-

нажды отвалился большой кусок штукатурки. К счастью, упал он на

пол, миновав наши головы.

Долго не верилось, что наши «хождения по мукам», начатые в

июле 1941 г. в Петрозаводске, наконец, закончились в Москве в ян-

варе 1944 г. Но для здоровья Саши они даром не прошли. В част-

ности, хулиганская выходка проводницы при посадке в поезд на

ст[анции] Агрыз вызвала у него настоящее нервное потрясение.

В течение нескольких недель Саша вскакивал по ночам бледный, с

испуганными глазами и крупными каплями пота на лбу. Вытянув

руки вперед, он как бы показывал на что-то и кричал от страха. Ми-

нут через 10—15 удавалось его успокоить, и он засыпал.

В апреле 1944 г. В. И. получила работу, о которой она мечтала

более двух лет; ее приняли в качестве научного сотрудника в Психо-

логический институт на Моховой. Это старейший в России НИИ

Психологии, основанный профессорами МГУ в 1912 г. В кругу пси-

17

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

хологов разного ранга (от академика до начинающего аспиранта)

В. И. работала с интересом и результативно. Через некоторое время

ее избрали на должность ст[аршего] научного сотрудника.

Весной того же 1944 г. наш Саша попал в беду, которая могла бы

закончиться большой трагедией. В. И. останавливается на этом со-

бытии, чтобы поведать о существовании каких-то особых, еще не

познанных наукой интимных связей между матерью и ребенком, ко-

торые проявляются в экстремальных условиях. Было воскресенье.

Я (В. И.) решила после обеда погулять о Сашей, одела его и сказала,

чтобы он подождал меня недолго около нашего дома. Сама стала

быстро мыть посуду, а через некоторое время подошла к окну в на-

дежде увидеть Сашу. И в этот момент сердце пронзило что-то острое,

как стрела, а в мозгу появились слова: САША ПОПАЛ ПОД МА-

ШИНУ. Ошеломленная я выбежала на улицу, Саши около дома нет.

Бегу дальше за угол на оживленную улицу. Вижу — стоит грузовик

и вокруг него толпа; говорят, что под машину попал ребенок. По

описанию одежды понимаю, что это Саша. Говорят, что шофер-жен-

щина понесла его в Поликлинику Академии им. [H. Е.] Жуковского,

расположенную в нашем квартале. Бегу к поликлинике, но на полдо-

роге останавливаюсь: а вдруг Саши уже нет в живых, я не переживу

этого; бегу домой за В. А. Отчетливо помню, как бледнеет его лицо;

оба выбегаем во двор. Видим, что от Поликлиники идет женщина, на

руке которой сидит Саша. Сразу отлегло от сердца. Папа перехваты-

вает бледного как мел сына на свои руки, а шофер рассказывает, как

все это произошло: «Я приняла все возможные меры, чтобы не раз-

давить малыша, неожиданно выскочившего за мячом на проезжую

часть улицы. Все же краем заднего колеса машина задела его и косым

ударом отбросила в сторону. В Поликлинике дежурный врач обна-

ружил, что весь левый бок (от плеча до ступни) покрыт синяком, и

оказал ему первую помощь». Дома Сашу уложили на диван, напоили

горячим чаем. Он не стонал и не плакал, лежал тихо, закрыв глаза, а

мы молча сидели около него. И вдруг он открывает глаза и спраши-

вает: «Мама, я жив или умер?».

К счастью, все обошлось сравнительно благополучно. На сле-

дующее утро в поликлинике установили, что голова и ребра не по-

страдали, обнаружили трещинки в нескольких косточках левой ступ-

ни, наложили гипс. Позже Саша рассказал нам: «Я побежал за мя-

чом, потом был удар и стало темно». Видимо, на какое-то время он

потерял сознание. Через 4 недели все пришло в норму. Саша стал

бегать и играть с ребятами.

18

Светлой памяти сына...

Время шло. Мы оба работали с интересом. Бабушка А. Н. опекала

Сашу и помогала вести домашнее хозяйство. Пошел 1945 год.

Мы с восторгом встретили 9 мая 1945 г. — день окончания Вели-

кой Отечественной войны. В Великую Победу нашего народа вложен

и наш скромный труд: ратный труд фронтовика В. А. и «доблестный

труд» в тылу В. И. В майские дни 1995 года мы оба (и В. А., и В. И.)

были награждены юбилейной медалью «50 лет Победы».

24 декабря победоносного 1945 года Саше исполнилось 7 лет.

В следующем году ему идти в школу, а выглядел он худеньким, блед-

ным, со следами многих нервных стрессов и неизжитого еще недое-

дания.

Поэтому еще в начале 1946 года мы обратились к педиатрам По-

ликлиники Академии им. H. Е. Жуковского с просьбой провести пол-

ную диспансеризацию Саши. Они это сделали и установили: «орга-

низм ребенка истощен, питание недостаточное, легкие ослаблены,

нуждается в санаторном лечении». Начальство утвердило это заклю-

чение, и на Сашу выделили бесплатную путевку в Детский Военный

санаторий «Боярки», находящийся в нескольких десятках километ-

ров от Киева. Так в начале лета 1946 года Саша в сопровождении

папы (В. А.) выехал в Киев, а дальше местной электричкой мы при-

ехали в «Боярки».

Вокруг санатория смешанные густые леса, под ногами буйное

разнотравье, воздух напоен ароматом цветущих растений и кислоро-

дом. К концу пребывания Саши в санатории за ним поехала мама

(В. И.). Мягкий киевский климат, прекрасный воздух, хорошие усло-

вия проживания, усиленное питание и лечение в санаторных условиях

сделали свое дело. Саша вернулся домой окрепшим и здоровым. «За

примерное поведение, соблюдение распорядка дня и режима лече-

ния» Командование санатория «Боярки» наградило Сашу «Поощри-

тельной грамотой».

1-го сентября 1946 г. Саша пошел «первый раз в первый класс»

московской средней школы № 150 и начал школьную жизнь. Ему

было в это время 7 лет и 8 месяцев. Все десять лет Саша учился ответ-

ственно и был настоящим «хорошистом», т. е. не имел троек, а пре-

обладали пятерки. Уроки дома он готовил сам, не прибегая к чьей-

либо помощи, он в ней не нуждался.

В июне 1956 года Саша успешно окончил среднюю школу и начал

готовиться (опять-таки самостоятельно) к вступительным экзаменам

в МГУ им. М. В. Ломоносова.

19

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

Часть II. Развитие Саши

Несмотря на все трудности и лишения, особенно в питании, ко-

торые пришлось пережить маленькому Саше в Петрозаводске во вре-

мя Финской войны, а затем в годы скитаний в эвакуации (1941—

1943 гг.), его общее развитие протекало нормально, а в некоторых

отношениях даже опережало развитие сверстников. Отметим прежде

всего его необычную общительность. Когда он был еще совсем мал,

он бурно проявлял свою радость, даже восторг, когда к нам прихо-

дили родственники или знакомые. Нередко заходила ко мне моя по-

друга с двумя мальчиками 4-х и 6-ти лет. Саша (6—7 месяцев) не

только улыбался во весь рот при встрече с ними, но и, сидя на руках у

бабушки, разбрасывал ручки в стороны и долго махал ими, как кры-

лышками, за что был прозван детьми «аэропланчиком». Дома они

просили свою маму сходить с ними к «аэропланчику».

Когда Саша научился ходить и говорить, он, заслышав звонок у

входной двери, всегда мчался «пулей» в переднюю. Увидев знакомое

лицо, он выражал свою радость, сообщая ему что-нибудь про себя.

Например: «А Саша все равно говорит бландада». (На самом деле он

уже не говорил это нелепое слово.)

Старшая сестра бабушки как-то сказала, что никогда не видела

такого веселого ребенка, хотя сама вырастила шестерых детей и

имела трех внуков.

С годами Саша научился сдерживать свои эмоциональные поры-

вы, но общительность как черта характера сопутствовала ему всю

жизнь.

По нашим наблюдениям, у Саши рано проявилось умение сосре-

доточивать внимание на какой-либо игре или занятии в течение до-

вольно длительного времени, что не свойственно большинству детей

раннего возраста. Так, 10—11-месячный Саша, сидя на диване, зани-

мался тем, что захватывал рукой один из пяти небольших предметов

(ластик, огрызок карандаша и т. п.), лежащих около него, и старался

опустить его в высокий деревянный стакан, взятый с письменного

стола, затем другой предмет, третий и т. д. Поскольку движения его

были слабо координированы, опускаемый предмет не всегда оказы-

вался в стакане, а летел мимо него, но это не смущало и не сердило

Сашу. Он терпеливо поднимал упавший предмет, иногда помогая

себе левой рукой, и снова стараясь опустить его в стакан. Когда все

предметы оказывались в стакане, Саша высыпал их на диван и снова

повторял те же действия. Такая игра продолжалась 25—30 минут.

20

Светлой памяти сына...

Конечно, его внимание, как и у любого ребенка в раннем возрасте,

было непроизвольным, т. е. удерживалось не какой-либо поставленной

целью, а было обусловлено непосредственным интересом к выполне-

нию указанных операций. А терпеливость и спокойствие, очевидно,

были его врожденными чертами. Мы уже ранее писали, что Саша

переносил жизненные трудности без капризов.

Когда Саше было 2 года, мы снова были удивлены, как сосредо-

точенно, в течение 40 минут (время было засечено) он рассматривал

цветное изображение паровоза, занимавшего две страницы в разво-

роте журнала «Мурзилка». Его интерес, а, следовательно, и внимание

к изображению паровоза объяснялись тем, что ему удалось 2—3 раза

видеть на окраине Петрозаводска, как из-за густой стены деревьев с

шумом и грохотом выскакивал паровоз, тянувший за собой вагоны;

давая пронзительные свистки, через короткое время скрывался за

высокими домами. Это зрелище производило большое впечатление.

Увидев изображение паровоза на цветной картинке, Саша с большим

интересом разглядывал его в деталях.

Развитию умения сосредоточивать свое внимание, несомненно,

способствовала бабушка А. Н., читавшая Саше сказки, детские сти-

хи, маленькие рассказы. Уже в 1,5—2 года Саша обогащал свою речь

новыми словами, запоминал короткие стихи. Еще не понимая истин-

ный смысл некоторых слов, он устанавливает их близость по звуко-

вому составу. Приведем забавный случай из воспоминаний моей

сестры Т. И.: «Оставшись вдвоем с Сашей в квартире, я подошла к

этажерке, на которой стояли книги В. А. по физике, и взяла одну из

них. Саша, заметивший это, быстро подбежал ко мне, замахал указа-

тельным пальчиком и строго сказал: "Папа, ни-ни!", т. е. папа не

разрешает брать его книги. Я улыбнулась и спросила Сашу: "Но ведь

ты заступишься за меня, если папа будет недоволен?" Саша утверди-

тельно закивал мне головой — мол, заступлюсь. Тогда я спросила:

"А как ты заступишься?" В ответ Саша подошел ко мне и наступил

своей ножкой на мою ногу. Он уловил звуковую связь между словами

"заступиться" и "наступить" и нашел оригинальный способ ответить

на мой вопрос».

Интерес к пониманию смысла непонятных для него слов начал

интенсивно проявляться в 3—3,5 года. Тогда мы (мама, бабушка и

Саша) жили в Ново-Мултане, и, когда Саша слышал из репродукто-

ра новое слово, он тотчас же обращался ко мне: «Мама, что такое

автомат?», «Что такое коммутатор?», «Мама — а скорая помощь —

это ты?» и т. д. Увидев из окна только что выпавший первый снег, он

21

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

спросил: «Мама, покажи мне, как крестьянин торжествует». Чтобы

он понял это слово, я напомнила ему, как недавно мы ехали целый

день на телеге по очень грязной осенней дороге, как лошадке тяжело

было везти телегу. А по снегу, — сказала я, — везти сани гораздо

легче. Вот крестьянин и радуется, или «торжествует», как написал

А. С. Пушкин.

Любовь к книге и к слову, возникшая в ранние детские годы,

осталась у Саши на всю жизнь. До приезда в Москву Саша не умел

читать, хотя знал все буквы и умел написать папе на фронт такие

слова, как «папа», «Саша». В Москву мы приехали 14 января 1944

года, а в декабре 1943 г. Саше только что исполнилось 5 лет. Мы

ежедневно получали газету «Правда», в которой крупным шрифтом

печатались сводки военных действий, интересовавшие всех нас, в том

числе и Сашу. У него появилось желание читать их самому вслух

бабушке. Вглядываясь в буквы напечатанных слов, он как-то быстро,

возможно, с некоторой помощью бабушки, постиг их слияние. На-

учившись читать, он с нетерпением ожидал свежую газету и тут же

сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее прочитывал ба-

бушке очередную сводку, попутно осведомляясь, где находятся упо-

мянутые в сводке города. К сожалению, тогда у нас не было геогра-

фической карты.

Вскоре в руки Саши попала единственная имевшаяся тогда у нас

книга, которую В. А. привез в вещевом мешке с фронта. Это была

«Калевала» (Карело-финский эпос) в прекрасном сокращенном пере-

воде Л. И. Вельского, выпущенная Госиздатом в Петрозаводске в

1940 г. Не только содержание, но и своеобразный размер стиха, его

слаженность и напевность при отсутствии рифм настолько увлекали

Сашу, что он с упоением читал страницу за страницей, легко запоми-

ная целые отрывки. Играя с ребятами на улице, он не мог удержаться

от удовольствия прочесть их наизусть, чтобы познакомить ребят с

этой красотой. Ребята с удивлением слушали его, естественно, мало

что понимая, и решили про себя, что он «псих». Это кухонное руга-

тельство дошло до слуха Саши, но он не придал ему значения, а, мо-

жет быть, в свои пять лет и не совсем понимал его смысл, а потому

вновь прочитанные страницы с прежним желанием декламировал

ребятам.

К этой первой прочитанной книге у Саши на всю жизнь сохрани-

лось особое отношение. Когда мы стали жить уже в отдельной двух-

комнатной квартире в новом доме и возникла острая необходимость

хотя бы частично избавиться от обилия книг, Саша, уже тогда взрос-

22

Светлой памяти сына...

лый человек, отнес часть художественной литературы в обществен-

ную библиотеку. «Калевала» избегла этой участи и до конца жизни

Саши хранилась в его обширной научной библиотеке в собственной

квартире.

Но вернемся к детству Саши. Развитое умение сосредоточивать

внимание на окружающих предметах способствовало развитию на-

блюдательности. Яркий пример этого свойства приводит в своих

воспоминаниях Т. И.: «В октябре 1944 г. мы с мужем возвращались

из эвакуации в Петрозаводск и по пути задержались в Москве. Саше

еще не было 6 лет. Он предложил мне пойти на прогулку. Гуляя, Са-

ша обратил мое внимание на стайку прыгающих воробьев и спросил,

"почему воробьи не ходят по земле, как голуби, а прыгают двумя

ножками сразу?" Я никогда не обращала внимания на эту особен-

ность воробьев и затруднилась с ответом». Оказалось, что и другие

члены нашей семьи, если и видели, что воробьи прыгают, а не ходят,

никто не задумывался над поставленным Сашей вопросом, замечен-

ный Сашей факт как бы проходил у нас поверх сознания.

Хорошая наблюдательность характеризовала Сашу и во взрослом

состоянии. Он сразу же замечал появившуюся в доме новую книгу,

посуду и пр.

Сосредоточенность внимания, хорошая наблюдательность, незау-

рядная память сочетались у Саши с хорошими мыслительными спо-

собностями, с сообразительностью. Продолжим воспоминания Т. И.:

«На той же прогулке Саша с некоторой гордостью за своего папу по-

вел меня к зданию Военно-Воздушной Академии им. H. Е. Жуков-

ского. Мы долго любовались Петровским Дворцом, созданным в

XVIII веке выдающимся русским зодчим М. Ф. Казаковым, обошли

его кругом и с интересом рассматривали красивейший вход во Дво-

рец и его внутренний двор, охраняемый часовыми. Затем по переулку

мы шли мимо учебного корпуса, во дворе которого за чугунной ре-

шеткой стоял небольшой памятник. "А ты знаешь, кому поставлен

этот памятник?" — спросил меня Саша. — "Нет, не знаю", — ответи-

ла я, хотя, конечно, знала. Саша, удивленный моим незнанием, с вол-

нением в голосе воскликнул: "Так это же памятник Жуковскому —

отцу русской авиации!" Продолжая шутить, я спросила: "А кто же

мать?" Саша на мгновение пришел в замешательство: "А мать... — но

быстро сообразил,— а мать— Родина, Россия"1. Я была поражена

находчивостью Саши и его мудрым ответом».

На прогулке со мной (мамой Саши) я часто задавала ему сначала

несложные задачи для детей 6 лет, а потом постепенно стала услож-

23

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

нять их и, наконец, предлагала задачи для учеников 2-го класса, ко-

торые, по моему опыту, вызывали затруднение у слабо развитых

учащихся. После некоторого обдумывания Саша правильно справ-

лялся с ними. Это позволило мне думать, что по математике Саша

будет учиться в школе хорошо. Мое предположение оправдалось.

Первые 4 года он учился у очень опытной и авторитетной учитель-

ницы (А. С), которая умела обеспечить дисциплину в классе, при-

учить детей к выполнению домашних заданий и дать формальные

знания по всем предметам, но, к сожалению, не развивала их творче-

ское мышление. Вот один из примеров ее отношения к самостоятель-

ной мысли ученика. Как-то, заглянув в тетрадь Саши, куда он запи-

сывал решение заданных на дом задач, я обратила внимание на ре-

шение задачи, под которой стояла отметка «4». Я поинтересовалась,

почему было так оценено решение, ведь оно было правильным и ни-

каких помарок в записи не было. Саша сказал: «А. С. объясняла нам,

как решаются такие задачи в 4 действия, а я дома решил в 3 действия,

не так, как она объясняла. Вот за это».

Характерно, что уже в 2-х—3-х-летнем возрасте Саша умел зани-

мать себя игрой, никогда не говорил, что ему скучно, не спрашивал,

чем ему заняться, и с возрастом его самостоятельные игры и занятия

становились все серьезнее. Эту способность Саши отмечает и Т. И. в

своих воспоминаниях: «Отличало Сашу от других детей то, что он

умел сам находить себе занятие, мог долго рассматривать картинки в

книге или играть в придуманную игру. Так, например, во время эва-

куации в селе Овригино маленький Саша часто играл в телефон, ко-

торый он впервые увидел на почте. Начиная игру, он терпеливо об-

матывал нитками ножки табуретки и стола (это были провода), затем

начинал кричать в катушку: "Овригино, Овригино", подражая теле-

фонистке, и потом уже вел длинный разговор от себя. В Москве, ког-

да еще продолжалась война, он придумал свой "секретный завод",

который выпускал оружие для борьбы с фашистами. Каких [только]

приказов Саша не придумывал, чтобы "завод" выпускал пушки, ру-

жья, гранаты и т. д. Завод размещался где-то под землей, и о нем,

кроме родных, никто не знал».

Вырезая из газет и плакатов картинки, Саша несколько раз делал

незатейливые альбомы, которые дарил своей любимой бабушке.

Когда в газете «Вперед и выше», издаваемой Академией им. H. Е. Жу-

ковского, Саша увидел фотографию, на которой был его папа В. А.

во время лекции в аудитории, стоящий с указкой у доски и что-то

показывающий слушателям, у него возникло желание попробовать

24

Светлой памяти сына...

себя в качестве лектора. Он (тогда уже ученик 1-го или 2-го класса)

на нескольких листах ватманской бумаги нарисовал сани, видоизме-

няя их в каких-то деталях. Как-то вечером прикрепил эти листы

кнопками к стене против стола, где мы пили чай, и с указкой в руке

начал «лекцию» о том, как можно сани усовершенствовать. Теперь

уже трудно вспомнить, в чем заключался замысел улучшения саней,

но мы хорошо помним Сашу, как он, действуя указкой, переходил от

одного листа бумаги к другому и давал пояснения. Конечно, в этой

«лекции» не было ничего серьезного, это была очередная, придуман-

ная им игра.

Однажды мы получили газету «Правда», в которой на 8-ми стра-

ницах были напечатаны фамилии депутатов, избранных в Советы

трудящихся. Саша с интересом вчитывался в фамилии и стал заме-

чать их схожесть и различия. Беседуя с нами, он узнал характерные

признаки русских фамилий, армянских, грузинских, украинских и др.

народов.

Вскоре наступили летние каникулы в школе, и Саша с бабушкой

уехали в Петрозаводск к Т. И. и В. И. (моей сестре и ее мужу). Из

воспоминаний Т. И.: «Их приезд был всегда для нас большой ра-

достью, т. к. своих детей у нас не было, и мы любили Сашу как род-

ного сына. Мой муж — филолог по специальности, очень любил об-

щаться с Сашей. Вероятно, результатом их общения явилось желание

Саши "писать научную работу". И вот 7- или 8-летний Саша часами

лежит на полу перед газетой "Правда" и выписывает из нее в толс-

тую тетрадь фамилии, классифицируя их на русские, украинские,

грузинские, армянские и другие. Позже в тетради появилось и ин-

тересное обобщение, написанное Сашей: "В фамилиях разных наро-

дов может быть общий корень, к корню прибавляют разные оконча-

ния, приставки и отставки, тогда образуются другие фамилии"».

Приведенные примеры характеризуют Сашу как одаренного под-

ростка. Известный психолог Н. С. Лейтес, посвятивший ряд исследо-

ваний изучению проблемы умственной одаренности детей, пишет,

что склонность их к труду является фактором их одаренности. Такие

дети имеют повышенную потребность в умственных усилиях, в ум-

ственном напряжении, и для них характерно находить себе занятия,

чтобы удовлетворить их потребность.

Эта же склонность к труду проявилась у Саши при овладении

музыкой. Начнем эту тему с его раннего детства. После окончания

Финской войны весной 1940 г. и освобождения здания Института от

госпиталя 1-го мая в Институте состоялся самодеятельный концерт.

25

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

В большом зале собрались преподаватели, студенты и детвора. Ме-

бели еще никакой не было, и пришедшие образовали большой круг,

на середину которого выходили выступающие в концерте. Я стояла с

Сашей на руках. Исполнялись танцы, песни и т. д. Вернувшись до-

мой, я посадила Сашу в высокое кресло у стола в комнате, а сама

стала на кухне разогревать обед. И вдруг услышала, как 1,5-годо-

валый Саша правильно воспроизводит отдельные места только что

услышанной «Песни о блохе» Мусоргского. Заглянув в комнату, я

увидела его сосредоточенное личико и какие-то замедленные дви-

жения кисти правой ручки, поставленной на локоть. Это нас порази-

ло и порадовало, т. к. мы поняли, что у Саши хороший музыкальный

слух.

Когда в 1948 г. в Москве мы получили две комнаты в 4-х-ком-

натной квартире соседнего корпуса, у нас появилась возможность раз-

местить пианино для Саши. Мы немедленно купили в ЦУМе доброт-

ное пианино Ленинградской фирмы «Красный Октябрь». В качестве

учительницы пригласили аспирантку Музыкально-Педагогического

Института им. Гнесиных. Валентина Ивановна Сосунова (В. И.) ока-

залась высокообразованным музыкантом и хорошим творческим

педагогом. Уроки ее не были формальными. Она учитывала интере-

сы и особенности Саши и тем самым способствовала его музыкаль-

ному развитию.

Саша с большой охотой стал учиться игре на пианино, но не про-

являл особого прилежания в подготовке заданного урока. Проиграв

заданную вещь один-два раза, он длительное время играл другие

пьесы, ноты которых приносила В. И. и покупал папа (В. А.). Музы-

ка влекла его к себе: приходя из школы и вымыв руки, он сразу же

садился за пианино и играл 1,5—2 часа. В результате этого у него со

временем появилось умение играть «с листа». Он самостоятельно

разобрал ряд несложных пьес П. И. Чайковского и других компози-

торов. Запомнилось, как он часто играл один из полонезов Огинско-

го, который очень нравился бабушке; он никогда не отказывал ей в

просьбе сыграть его. В. И. знакомила его с жизнью и деятельностью

композиторов, рассказывала о многих операх, проигрывала ему от-

рывки из них; знакомила с наиболее выдающимися пианистами и

особенностями их исполнения, советовала чаще посещать концерты,

что Саша охотно делал. К 12-ти годам он уже был знаком со многи-

ми крупными исполнителями не только по рассказам учительницы,

но и по собственным впечатлениям от их игры при посещении кон-

цертов в Консерватории и в зале им. П. И. Чайковского. В этот пе-

26

Светлой памяти сына...

риод он не только слушает музыку, но и сам пытается сочинять пье-

сы, которые показывает В[алентине] И[ванов]не. Конечно, это были

совсем незрелые плоды его творчества, но В. И. поощряет его к сочи-

нительству и, помнится, одну пьесу его она одобрила и вместе с ним

старалась доработать. К сожалению, эти ноты не сохранились.

Проиллюстрируем сказанное письмами 12-летнего Саши к де-

душке и бабушке (родителям В. А.). Приведем фрагменты, преиму-

щественно связанные с его занятиями музыкой.

«Дорогие дедушка и бабушка!

Шлем Вам привет.

В школе у меня дела идут хорошо.

По музыке я сейчас занимаюсь с очень хорошей учительницей,

причем не 45 минут и не час, а полтора-два часа. Занимаемся мы не

только игрой на пианино, но и основами композиции и гармонии.

Я написал с октября 1950 г. Прелюдию до-минор, Пьесу для скрипки

и ф-но соль-минор. Сейчас я пишу Прелюдию с вариациями фа-

минор. В эскизах лежит соль-мажорное скерцо для ф-п. Также мы

занимаемся и разбором произведений. Мы разобрали произведения:

прелюдии, вальсы и балладу № 1 Шопена, "Евгения Онегина" Чай-

ковского, несколько его же пьес, жизнь и творчество Скрябина, этюд

"Лезгинку" Ляпунова, "Лунную сонату" Бетховена, Прелюдии Рах-

манинова, также клавиры опер Кюи "Вильям Ратклифф" и "Андже-

ло", Римского-Корсакова "Снегурочку". Вчера мы разбирали трио

Алябьева для ф-п, скрипки и виолончели.

Из композиторов я больше всего люблю Чайковского, а из его

произведений "Онегина" и 1-й ф-п концерт. Этот концерт играют

многие: Рихтер, Оборин, Мержанов, Э. Гилельс, Л. Соснина. Неко-

торые любят слушать Э. Гилельса, а Оборина относят к Шуману,

Шуберту и Шопену. Я же (как и многие другие) люблю слушать Обо-

рина. Как четко он играет! А Гилельс делает из концерта размазню.

Когда я недавно был на концерте, то играла Лауреат конкурса в Бу-

дапеште Людмила Соснина. Сидит она очень наклонившись к роялю

и втянув голову в себя. Конечно, сыграла она несравнимо хуже Обо-

рина, но едва ли хуже Гилельса. Вызывали ее 5 раз. Дирижировал

Элиазберг.

Вы слышали органистов? Я слышал Гедике, Ленпурма и Браудо.

В концертном зале я слушал Прелюдию для струнного оркестра, ор-

гана, арфы, трубы. Партию органа играл, конечно, Гедике. Гедике

неважен как композитор. И, конечно, для органа лучше Баха и Ген-

27

В. И. Зыкова, В. Л. Михайлов

деля никого нет. Ведь один из русских критиков сказал: "Не ручей, а

море должно стать его именем". Бах — по-немецки ручей.

Из сонат мне больше всего нравится "Апассионата" и "Патети-

ческая" Бетховена, из опер— "Евгений Онегин", "Иван Сусанин",

"Руслан", из критиков — Стасов В. В.

Я был за это время на двух концертах. На первом исполнялись:

Первая симфония, Первый концерт, "Франческа да Римини" Чай-

ковского. На втором: "Испанское каприччио" Римского-Корсакова,

"Вступление" к "Хованщине" Мусоргского, Прелюдию Гедике, Вальс-

скерцо и Меланхолическую серенаду для скрипки с оркестром Чай-

ковского.

Недавно я видел в ФГАБТа оперу Красева "Морозко". Это пер-

вая советская детская опера. Музыка, конечно, ценности не пред-

ставляет, но сюжет интересен. Недавно написана опера "Каменный

цветок" (по Бажову) молодым советским композитором, недавно

окончившим Консерваторию, Молчановым. Бажов не дожил до ге-

неральной репетиции три дня. Моя учительница была на репетиции и

рассказывает, что разные чудеса затмевают недурную музыку. В од-

ном месте даже тушат все огни, оркестр молчит — буря. Потом огни

немного зажигают и начинают играть. Вы знаете, что у Римского-

Корсакова 18 опер, причем 6 последних написаны в другом жанре и

стиле. "Каменный цветок" называют 13-й оперой Римского-Корса-

кова. Она подходит к ним по интонациям.

Привет от нас всех Вам всем.

Целую.

Саша 10.XII.50 г.»

«Дорогие Дедушка и Бабушка! 31.12.50 г.

Поздравляем Вас с Новым годом и желаем всего хорошего и здо-

ровья особенно. Сегодня у меня второй день каникул. Отметки за

четверть такие: русский письменный, устный, история, география —

5; арифметика, литература, ботаника — 4.

Дедушка, о какой физике ты пишешь в письме? Мы еще этот

предмет не проходим.

Если предыдущие страницы можно назвать школой, то эту можно

назвать "музыкой". Завтра днем я иду на оперу Чайковского "Евге-

ний Онегин", на мою мечту.

Сегодня я был в нотном магазине и купил: X. Глюк — Гавот,

X. Глюк — мелодия из оперы "Орфей". Это довольно известная опе-

ра и шла в Ленинградском Мариинском театре.

28

Светлой памяти сына...

Я очень огорчен, что бабушка больна. Приезжайте и не болейте.

Саша

P. [S.] У меня сейчас стоит елка, а в школе елки не будет.

P. [P. S.] Я посылаю Вам Вступление к прелюдии (до-минор). Пос-

ле этого вступления идет разработка (это вступление не оканчивается

на какой-нибудь конец).

Саша»2

Приведенные письма относятся ко времени учения Саши в пятом

классе. В этот период его занятий музыкой я (мама Саши) однажды

увидела, что он просматривает и внимательно читает отдельные

страницы книги крупнейшего психолога Теплова Б. М. «Психология

музыкальных способностей»— М.: изд. АПН РСФСР, 1947 г. Спро-

сив Сашу, с какой целью он читает эту трудную для него книгу, я

услышала ответ: хочу узнать, может ли человек стать хорошим му-

зыкантом, если у него нет абсолютного слуха.

Примерно в это же время он придумывает игру, в которую вовле-

кает нашу семью, родственников и знакомых. На 10—15 карточках

он пишет с одной стороны фамилию одного из композиторов, с дру-

гой — названия опер каждого из них. Держа в руках колоду карто-

чек, он просит вытащить одну, вслух прочитать фамилию компози-

тора и назвать оперы его, а уже потом, повернув карточку, прове-

рить, какие из них не названы. Такая игра способствовала укрепле-

нию его знаний и просвещению играющих.

С годами мысль стать музыкантом, а тем более композитором пе-

рестала беспокоить Сашу, но любовь к музыке становилась все силь-

нее и сильнее. Он продолжал уроки по музыке, сам играл на пианино,

много читал книг о жизни и творчестве композиторов, часто ходил

на концерты. Иногда вместе с ним ходили и мы, родители. Нередко

Саша брал на концерт соответствующие партитуры и, слушая музы-

ку, следил по нотам за исполнением произведения, отмечал особен-

ности игры музыканта и оркестра. Иногда же, закрыв глаза, он как

бы весь «уходил» в чарующий мир звуков.

В одной из наших комнат через репродуктор можно было иногда

слушать музыку и даже классическую. Именно таким путем Саша

впервые услышал фрагменты из опер Рихарда Вагнера: Полет валь-

кирий, Прощальную арию Лоэнгрина с Эльзой и другие. Музыка

Вагнера произвела на него большое впечатление. Учтя это, В. А.

(папа Саши) подарил ему большой фрагмент — клавир одной из опер

Вагнера, чем доставил ему большое удовольствие.

29

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

С этого времени началось увлечение Саши музыкой этого велико-

го композитора. В поисках новых опер Вагнера Саша стал часто

самостоятельно ездить в магазин на Неглинной улице. Продавцы

магазина привыкли к юному любителю музыки Вагнера. Однажды

Саша приехал в магазин вместе с гостившим у нас дедушкой Алек-

сандром Дормидонтовичем, и дедушка был очень удивлен тем, что

продавцы дружески приветствовали Сашу, называя по имени, и со-

общили ему, что получен новый клавир Вагнера. Саша незамедли-

тельно приобрел его. Так со временем у него накопилась внушитель-

ная стопа опер Вагнера. Придя из школы, он с удовольствием проиг-

рывал понравившиеся ему отрывки из этих опер.

Клавиры опер Вагнера были изданы в Германии, причем немец-

кий текст под нотами набрали в разрядку (в такт музыке) готическим

шрифтом. Естественно, что Саша стал интересоваться содержанием

немецкого текста. Его не смутила готика шрифта, и он самостоятель-

но с помощью словарей стал делать перевод текста и изучать немец-

кий язык. Занимаясь музыкой и языком, Саша уже в юные годы по-

чувствовал, что между ними, т. е. между музыкой и словами, сущес-

твует какая-то тонкая взаимосвязь. Этой проблеме он в последние

годы своей жизни, безвременно оборвавшейся, уделял огромное вни-

мание.

Итак, мы рассказали, как через музыку Саша пришел к познанию

немецкого языка, полюбил его так же глубоко, на всю жизнь, как

любил музыку. К концу обучения в средней школе у него созрело

решение продолжать изучение немецкого языка и немецкой культу-

ры. Для чего необходимо поступить в МГУ на филологический фа-

культет. Какой же язык сдавать на приемных экзаменах?

В средней школе под руководством преподавателей Саша изучал

английский язык почти 8 лет. Немецкий язык он изучал самостоя-

тельно около 3-х—4-х лет, не прибегая к помощи репетиторов. Нам

Саша сказал, что думает сдавать немецкий язык. Тогда мы решили

проверить его знания и подвергнуть предэкзамену, пригласив опыт-

нейшую преподавательницу немецкого языка из Военно-Воздушной

Инженерной Академии им. H. Е. Жуковского, в которой работал

В. А. Мы попросили ее обстоятельно побеседовать с Сашей, прове-

рить его знания и произношение в объеме, в каком абитуриент, по-

ступающий на филологический факультет МГУ, должен владеть не-

мецким языком, чтобы получить высокую оценку.

Беседа велась на русском и немецком языках. Произношением

Саши учительница была удовлетворена, знания его оценила очень

30

Светлой памяти сына...

высоко, а за пробный экзамен поставила «отлично». Нам сказала:

«Ваш сын может смело идти на экзамен по немецкому языку». И,

действительно, на приемных экзаменах по немецкому языку Саша

получил «отлично с плюсом». Успешно сдав все остальные экзамены,

Саша был зачислен на I курс филологического факультета МГУ им.

М. В. Ломоносова по романо-германскому отделению.

В течение первого года обучения в МГУ (1956—57 гг.) Саша сде-

лал серьезный шаг вперед к овладению живым немецким языком.

В этом он убедился в конце лета 1957 г. в Киеве, который он очень

любил и куда уехал на каникулы к родным. Этим летом в Москве

состоялся Международный Фестиваль молодежи, заключительный

этап которого проходил в Киеве, куда из Москвы переехали все мо-

лодежные делегации. Двоюродная сестра Саши Женя, живущая в

Киеве, рассказывает, что ей папа достал для нее с Сашей гостевые

пригласительные билеты на киевские мероприятия, проходившие в

только что построенной Выставке (нечто вроде ВДНХ). Саша и Же-

ня провели там целый день. В один из перерывов Саша подошел к

немецкой делегации и стал разговаривать с нею по-немецки. Беседа

длилась минут 10—15, после чего Саша попрощался с немцами и

вернулся к сестре. Лицо Саши, по словам Жени, выражало радость.

Саша рассказал, что в конце беседы он спросил собеседников, как

они оценивают его произношение. Они очень удивились такому во-

просу, т. к. приняли его за немца и, с удивлением узнав, что он рус-

ский, сказали, что он говорил очень хорошо, без каких-либо изъянов

в произношении. Этой оценкой Саша был очень доволен. Своеоб-

разный экзамен, который он сам себе устроил, вселил в него уверен-

ность в своей возможности свободно разговаривать с немцами и,

конечно, стал хорошим стимулом для дальнейшего продвижения в

изучении немецкого языка и всей немецкой культуры. В 1961 году

Саша успешно закончил МГУ им. М. В. Ломоносова.

16. 06. 96

Публикация подготовлена Е. Г. Местергази

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Вскоре в сквере около Петровского Дворца были поставлены большие

памятники H. Е. Жуковскому и К. Э. Циолковскому.

2 Второе письмо напечатано Сашей на недавно купленной нами пишущей

машинке.

31

В. И. Зыкова, В. А. Михайлов

Примеч. ред.

Оригинал рукописи, хранящийся в личном архиве Александра Вик-

торовича Михайлова, представляет собой «невычитанный» машино-

писный текст с рукописной правкой авторов.

Рукопись публикуется с воспроизведением всех особенностей ав-

торского графического оформления документа (в том числе фрагмен-

ты из писем даны без обозначения купированных мест, как это было в

тексте оригинала), с учетом устранения всех опечаток и граммати-

ческих ошибок. Авторская орфография полностью сохранена, в част-

ности, заглавные буквы вместо строчных в некоторых словах — на-

званиях учреждений, поскольку это написание, не отвечающее нормам

современного русского языка, в какой-то степени отражает мировоз-

зрение авторов и напрямую соотносится с той иерархией жизненных

ценностей, которая была у родителей А. В. Михайлова и отчетливо

запечатлелась в их слове. Курсив соответствует подчеркиваниям в

рукописи.

Рукопись публикуется практически полностью, сокращению под-

верглись несколько предложений в конце первой части, содержащие

повтор предыдущего текста.

Редакция выражает горячую признательность вдове А. В. Михай-

лова Норе Андреевне Михайловой за предоставление архивного мате-

риала.

32

СЛОВО И МУЗЫКА

2 - 1379

Татьяна Щерба

МГК им. П. И. Чайковского. Москва

А. В. МИХАЙЛОВ И МУЗЫКАЛЬНАЯ НАУКА

Творческое наследие Александра Викторовича Михайлова (1938—

1995), выдающегося современного мыслителя и исследователя куль-

туры, включает в себя значительное количество работ о музыке. Дан-

ная статья является лишь первым этапом освоения теоретико- и ис-

торико-музыкального наследия ученого, и основная наша задача —

представить облик Михайлова в целом как современного мыслителя

и, в частности, как мыслителя о музыке.

Александр Викторович любил музыку страстно, его слушание и

восприятие музыки никогда не было пассивным. Уже в юном воз-

расте у А. В. Михайлова сложился определенный круг музыкальных

привязанностей. Среди них особое место принадлежало Рихарду

Вагнеру. При каждой возможности мальчик покупал клавиры опер

Вагнера на немецком языке. Именно с этого момента и начинается

увлечение Михайлова немецкой культурой. По клавирам вагнеров-

ских опер Александр Викторович стал изучать и немецкий язык. «За-

нимаясь музыкой и языком, — вспоминают родители, — Саша уже в

юные годы почувствовал, что между ними, то есть между музыкой и

словами, существует какая-то тонкая взаимосвязь. Этой проблеме он

в последние годы своей жизни, безвременно оборвавшейся, уделял

огромное внимание» (Зыкова, Михайлов, 33).

Музыка сопутствовала Александру Викторовичу на всем его жиз-

ненном пути. Поэтому появление работ о музыке в наследии ученого

не может быть случайным. В каком-то смысле в них А. В. Михайлов

реализовал себя как музыкант. «Во всех его исследованиях — о лите-

ратуре, изобразительном искусстве, о культуре в целом — мы слы-

шим музыку, — пишет Е. И. Чигарева. — Более того, музыка как

особый тип мышления и чувствования, как особый, не определимый

2*

35

Татьяна Щерба

словами способ самовыражения, проходя через все работы А. В. Ми-

хайлова, дает ему возможность по-иному, как бы изнутри, видеть

многие процессы культуры вообще: это как бы нерв его мысли» (Чи-

гарева 1998, 257).

Индивидуальной способностью Михайлова можно считать его

умение переживать каждый момент настоящего как абсолютно цен-

ный и творческий. И в культуре, и в истории, согласно его понима-

нию, нет ничего второстепенного. Даже такая, казалось бы, неприме-

чательная вещь, как концертные программки, может кое-что «пове-

дать» о способе постижения произведения, запечатленного на ней.

В самих программках, как считает Михайлов, «можно видеть особый

язык (иной раз противоречивый и смутный) самоистолкования куль-

туры» (Новый музыковедческий <...>, 4)1. Отчасти с этим же связано

особое, бережное отношение Александра Викторовича к таким ху-

дожникам и их произведениям, которые не являются всеми признан-

ными. Среди его музыкальных симпатий, помимо Вагнера, Скряби-

на, композиторов Новой венской школы, композиторов Могучей

кучки, и других знаменитых фигур первого ряда, такие композиторы,

как Франк, Яначек, Мартину, Нильсен, Пфицнер, Элгар, Воан-

Уильямс, а среди русских — Серов, Вас. Калинников, Глазунов, Та-

неев. В этом заключена характерная тенденция всей второй полови-

ны XX столетия, о которой и сам Александр Викторович писал, что

«вместо установки на шедевр возник интерес к широчайшему, на-

сколько возможно, знанию музыки самых разных эпох и народов»

(Из мюнхенских <...>, 2)2. Все большее значение приобретает кон-

текст, вне которого не может быть понят ни один шедевр. Интерес

Михайлова к композиторам нечасто исполняемым находился в русле

современного музыкознания.

Специфика научного мышления Михайлова, которому свойствен-

но как бы одновременное «думание» в различных средах, во многом

объясняет и интерес Александра Викторовича к личностям такого

же универсального склада. Показательны в этом отношении работы

Михайлова о социологии музыки в трудах Макса Вебера и Теодора

В. Адорно. Макс Вебер — известный немецкий экономист и социо-

лог, к музыкальным проблемам пришедший довольно поздно, извне,

после того, как сложилась его экономико-политическая и культурно-

философская концепция3. Однако его последняя неоконченная книга

о музыкальной социологии, по мнению Михайлова, значительно по-

влияла на развитие современной мысли о музыке.

Работа Макса Вебера оказала влияние на Теодора В. Адорно,

36

А. В. Михайлов и музыкальная наука

личность которого привлекала А. В. Михайлова на протяжении всей

жизни. Для Адорно как мыслителя также характерно стремление к

универсальному взгляду на проблематику современного искусства.

Фигура этого ученого может быть вполне сопоставима с личностью

А. В. Михайлова по характеру научной деятельности, объединяющей

под знаком музыки различные области, например, философию, со-

циологию. Однако, думается, еще более привлекательным для Ми-

хайлова в работах Адорно был его исторический взгляд на процесс

развития культуры. Адорно понимал историю, в частности, историю

музыки, как непременный прогресс, запечатленный в технике музы-

кального языка, и свою философскую и социологическую концепцию

он строил на историческом основании доступного ему музыкального

опыта. Александр Викторович писал по этому поводу: «Я думаю,

что, вроде бы, в XX веке не было такой философии, кроме Адорно,

которая очень бы музыкальный опыт учитывала. Адорно, пожалуй,

один из философов настоящего уровня и писатель настоящего уров-

ня, который знал музыку по-настоящему хорошо и технологически, и

духовно. <...> То есть у него музыкой проникнута вся философия. Он

знал о тех как бы онтологических возможностях, которые музыка в

себе несет. И знал не только как лозунг какой-то. А он как бы

"проел" это все руками, всю эту музыку с начала до конца, насколько

она была ему доступна за 60 лет жизни» (Две беседы 1996,16).

В отечественной культуре похожим образом шло развитие музы-

кальной науки в трудах Б. Асафьева.

Фигуры Макса Вебера, Теодора В. Адорно, Бориса Асафьева не

случайно здесь стоят рядом. С одной стороны, их исследования в об-

ласти музыки оказали значительное влияние на развитие всей даль-

нейшей культуры XX века, с другой — их творческий, научный метод

и даже способ мышления в некоторых аспектах может быть сопоста-

вим с творческим методом Александра Викторовича. А. В. Михайлов