Автор: Панеях В.М.

Теги: история история россии биография историка борис романов

ISBN: 5-860007-222-8

Год: 2000

Текст

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

В. М. ПАНЕЯХ

ТВОРЧЕСТВО

И СУДЬБА

ИСТОРИКА:

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

РОМАНОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ

2000

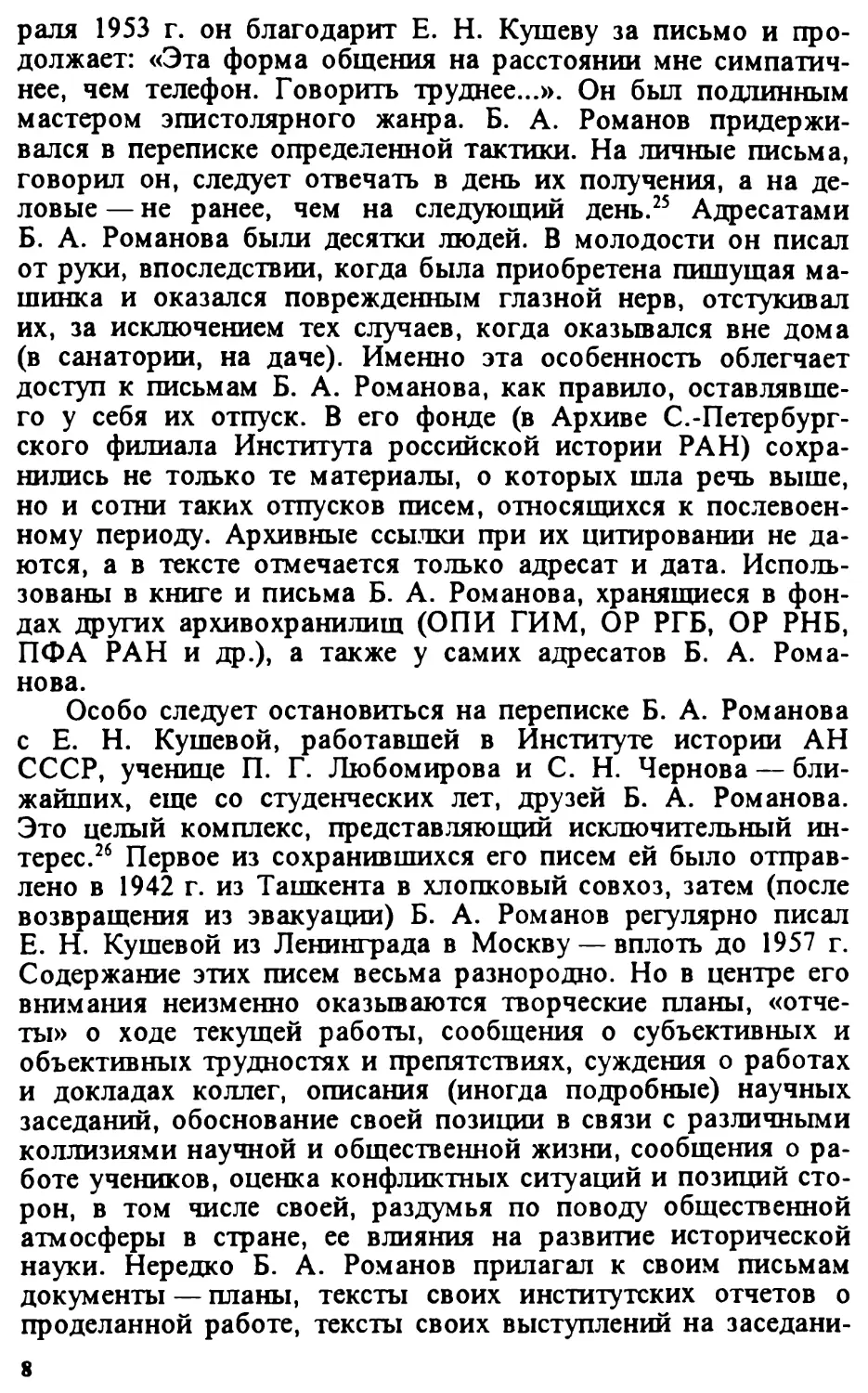

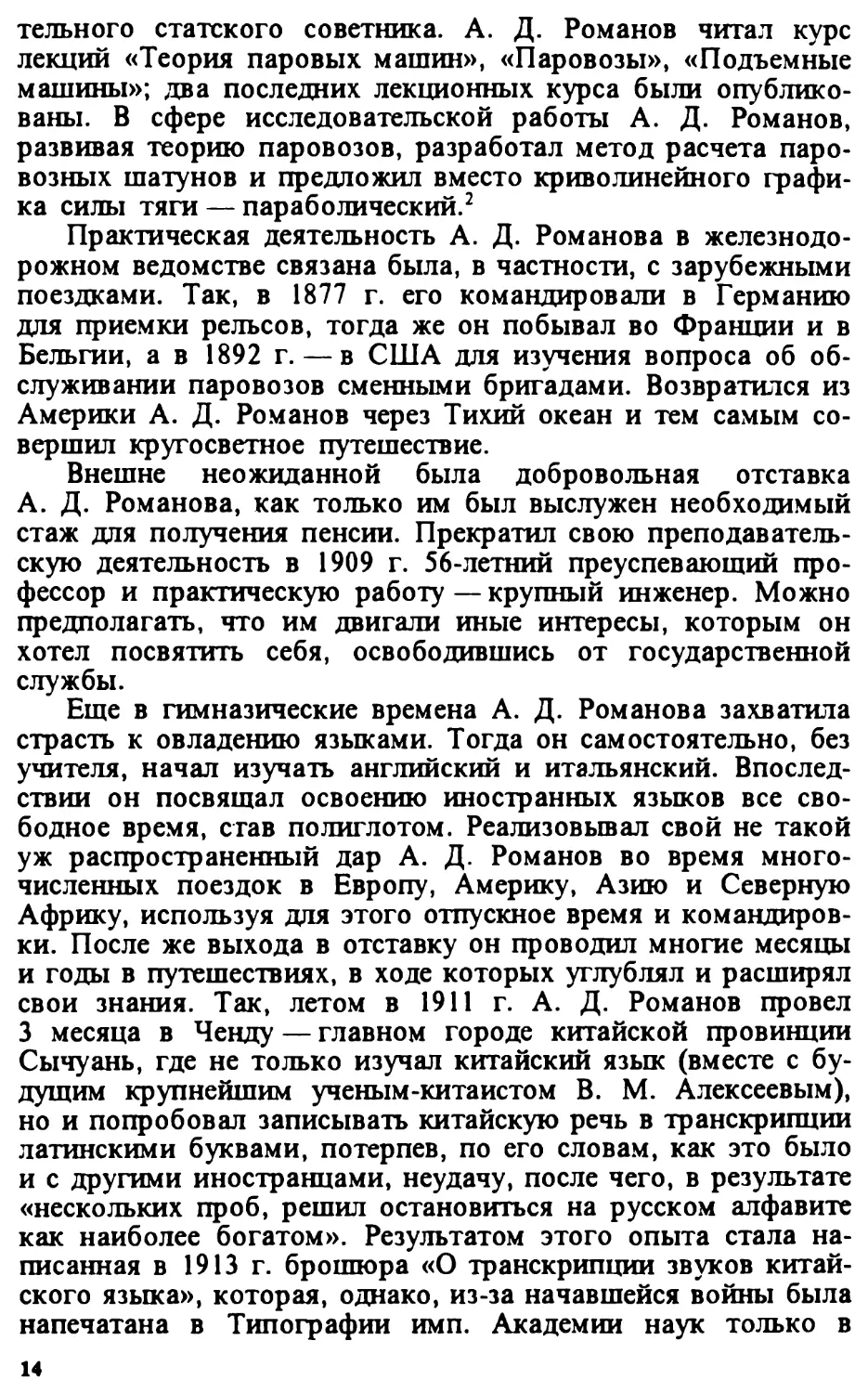

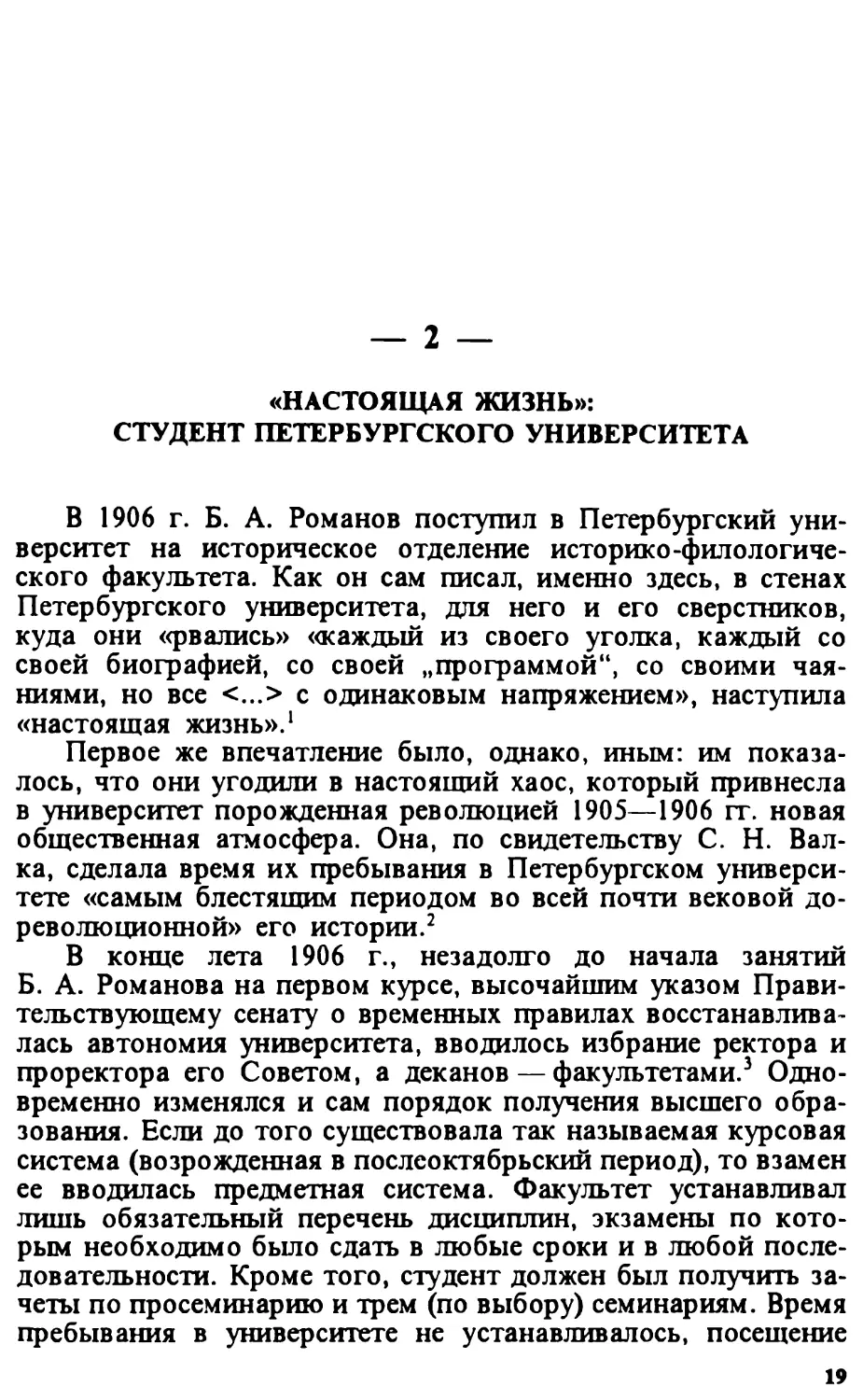

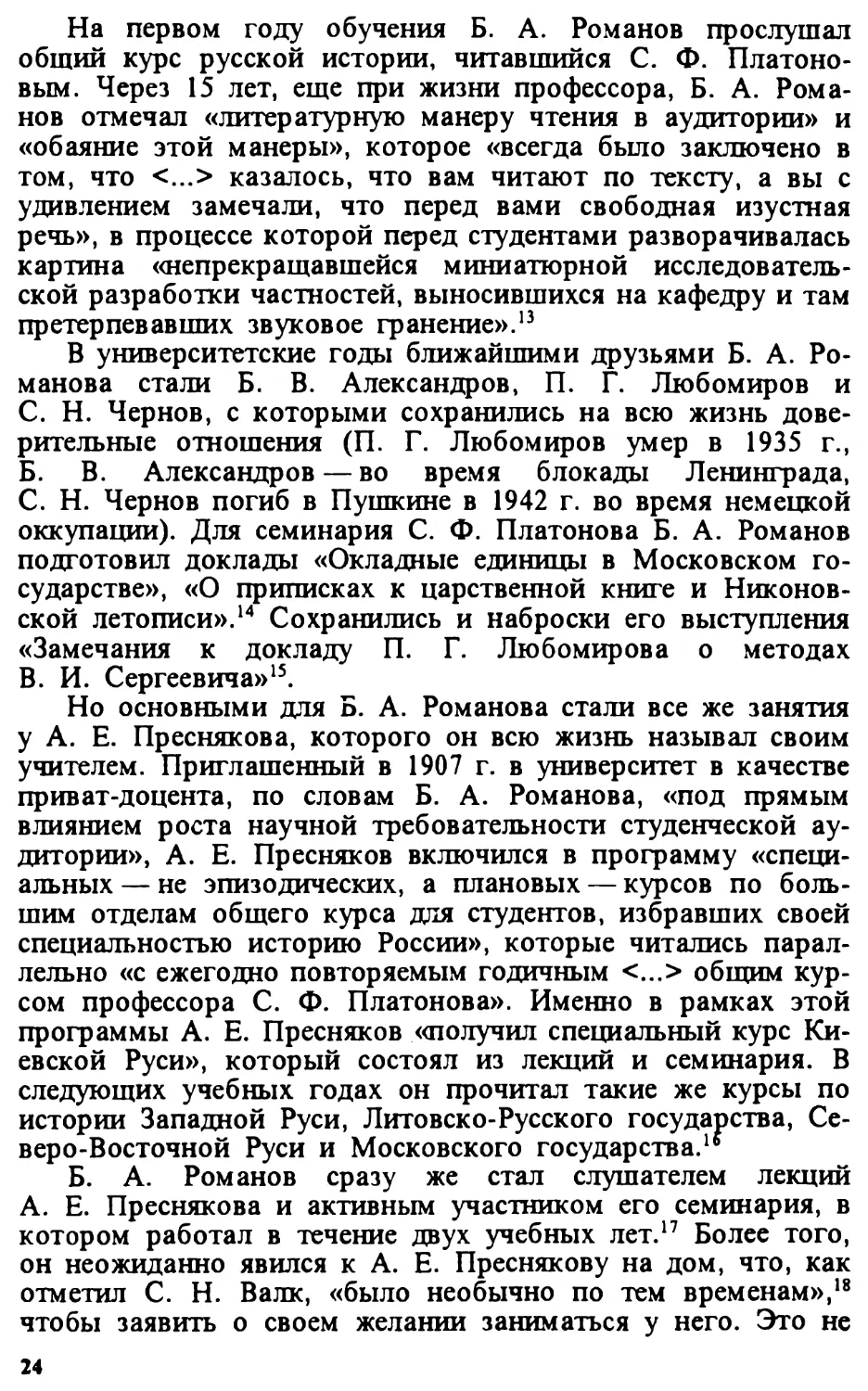

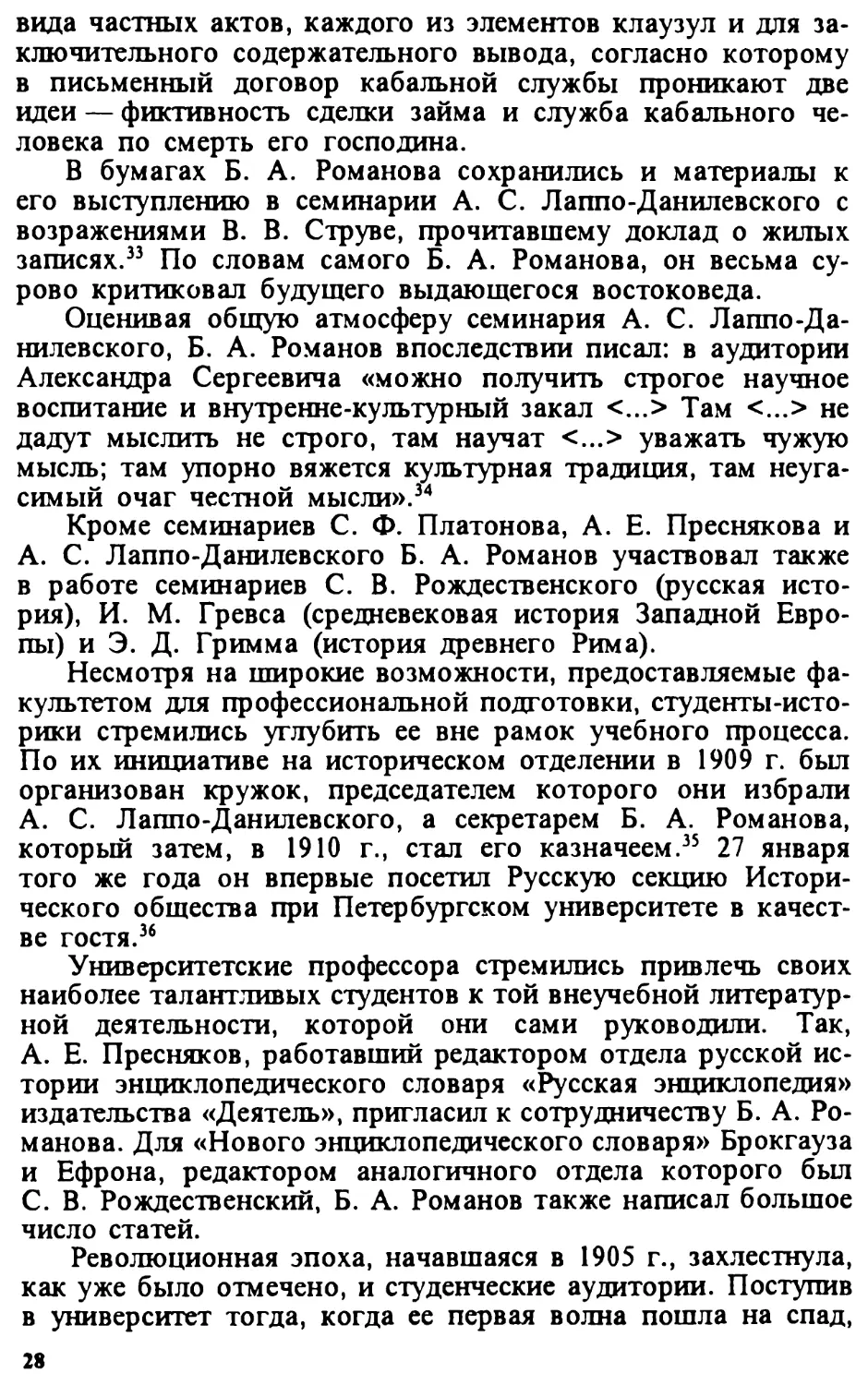

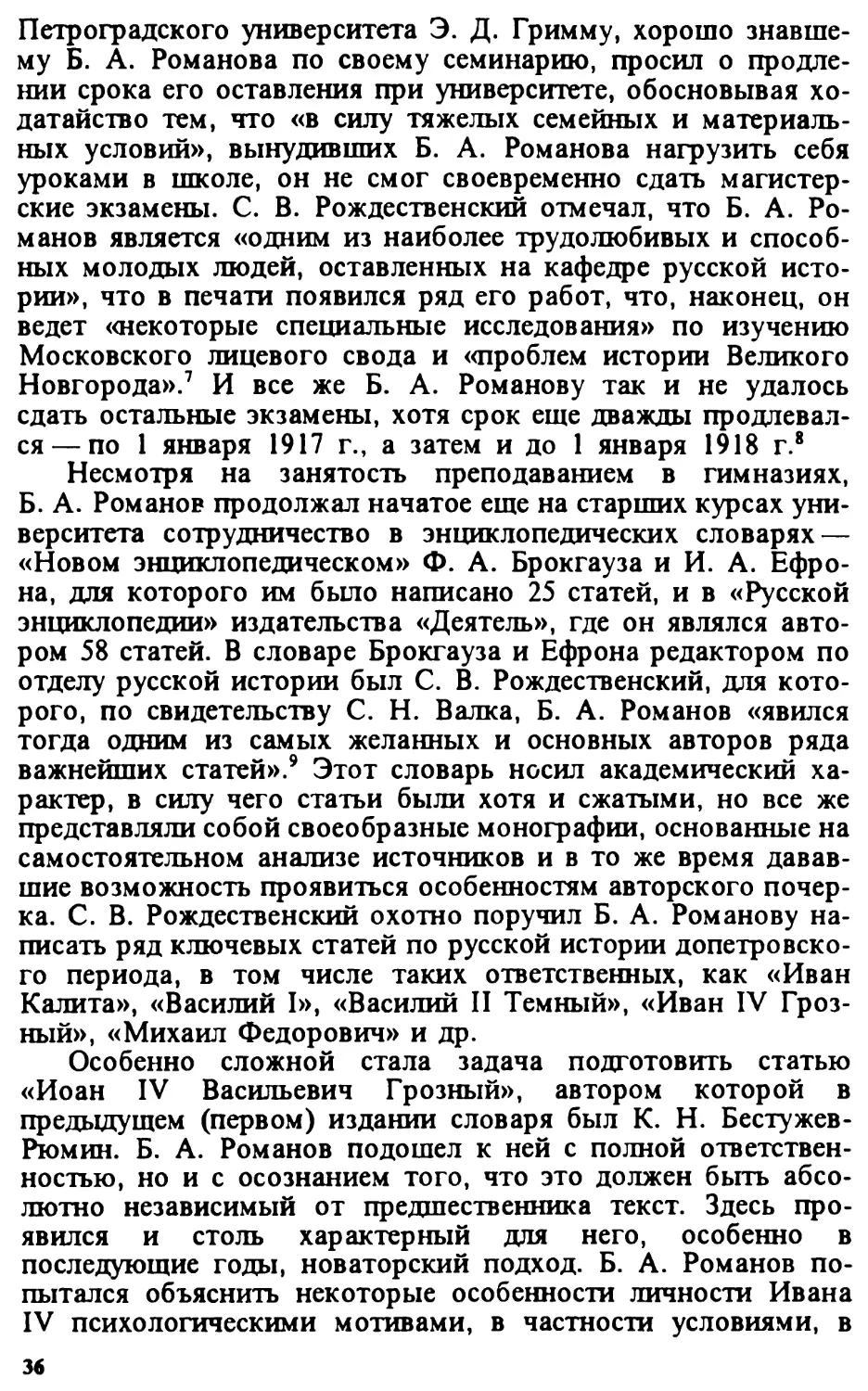

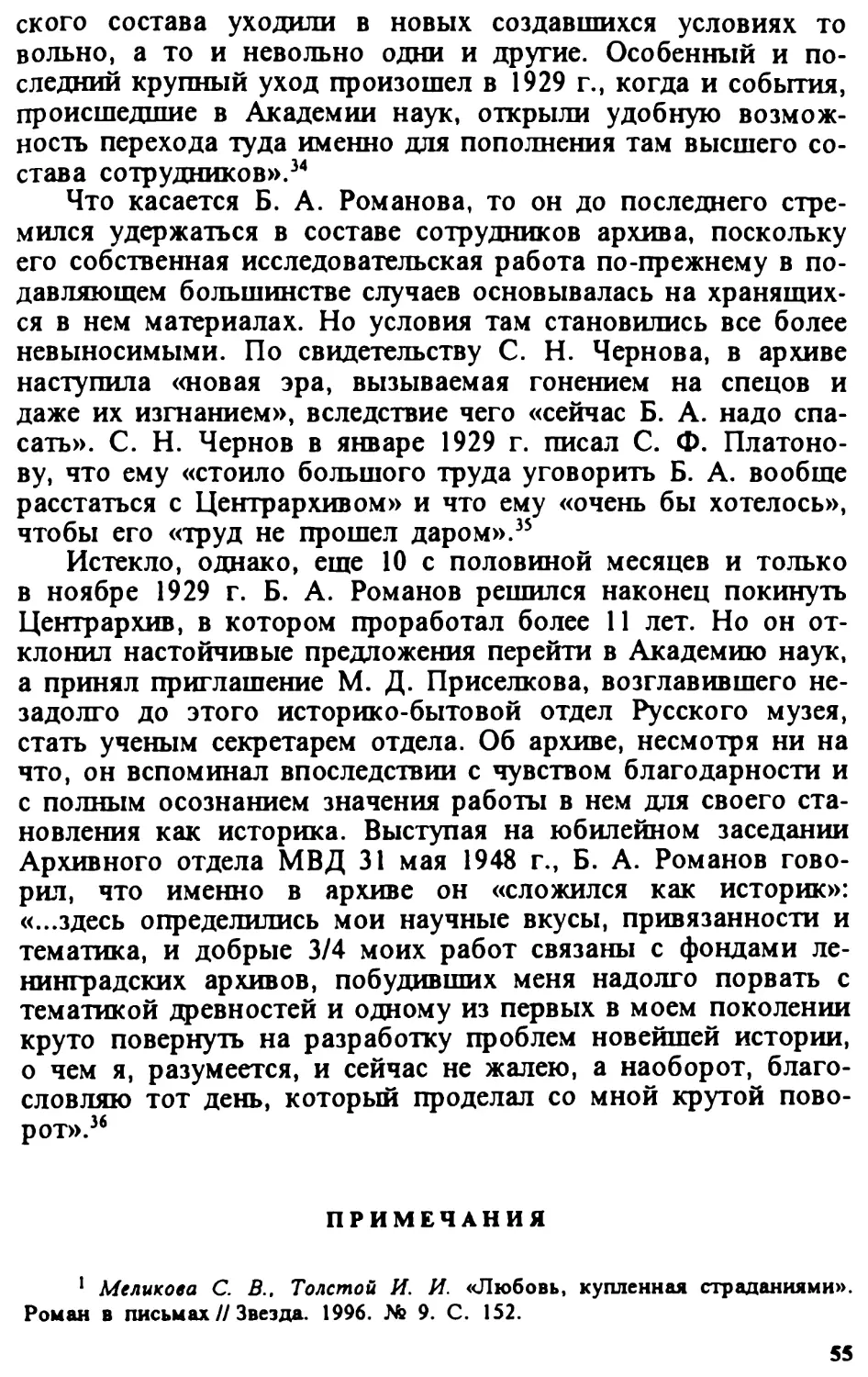

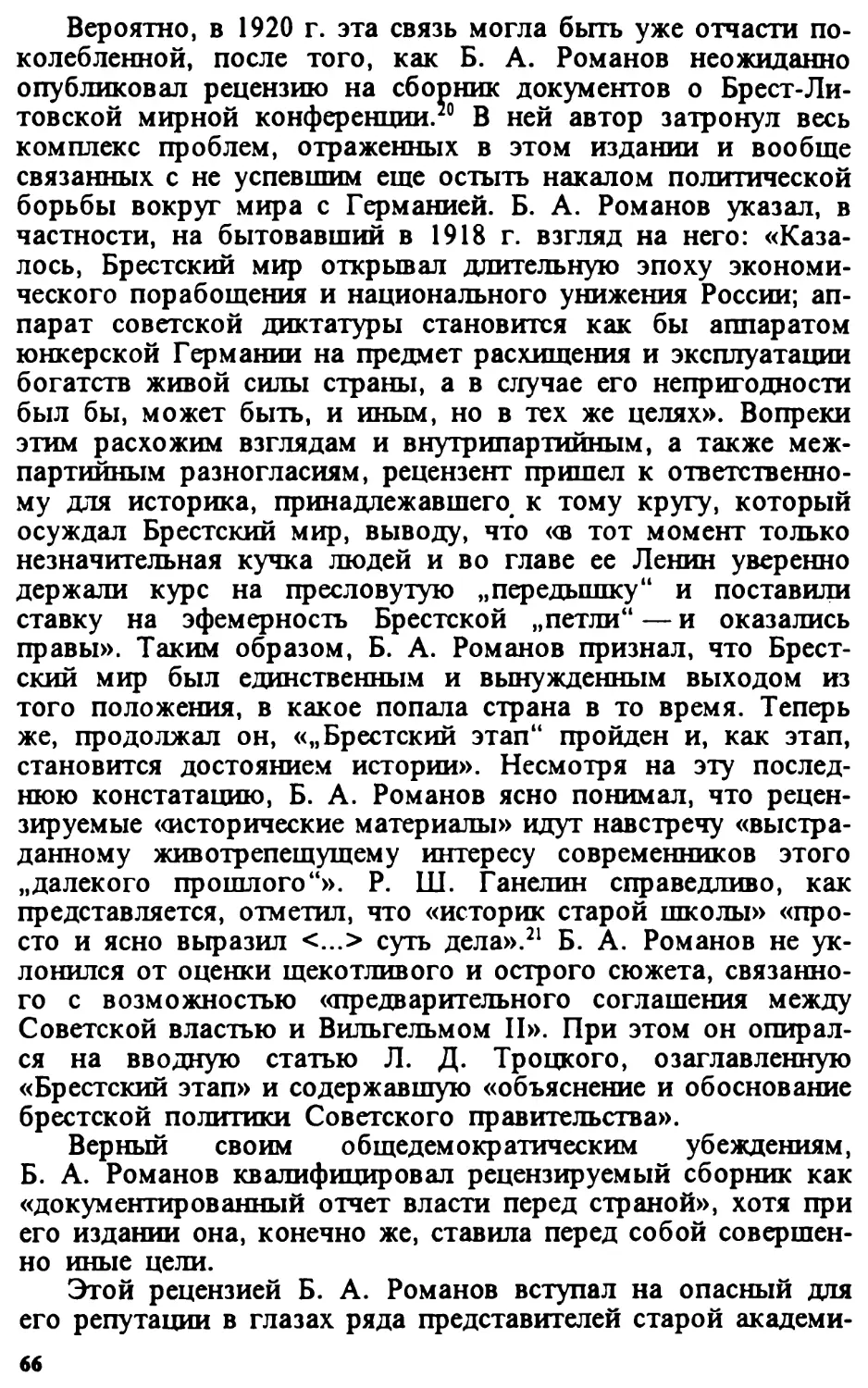

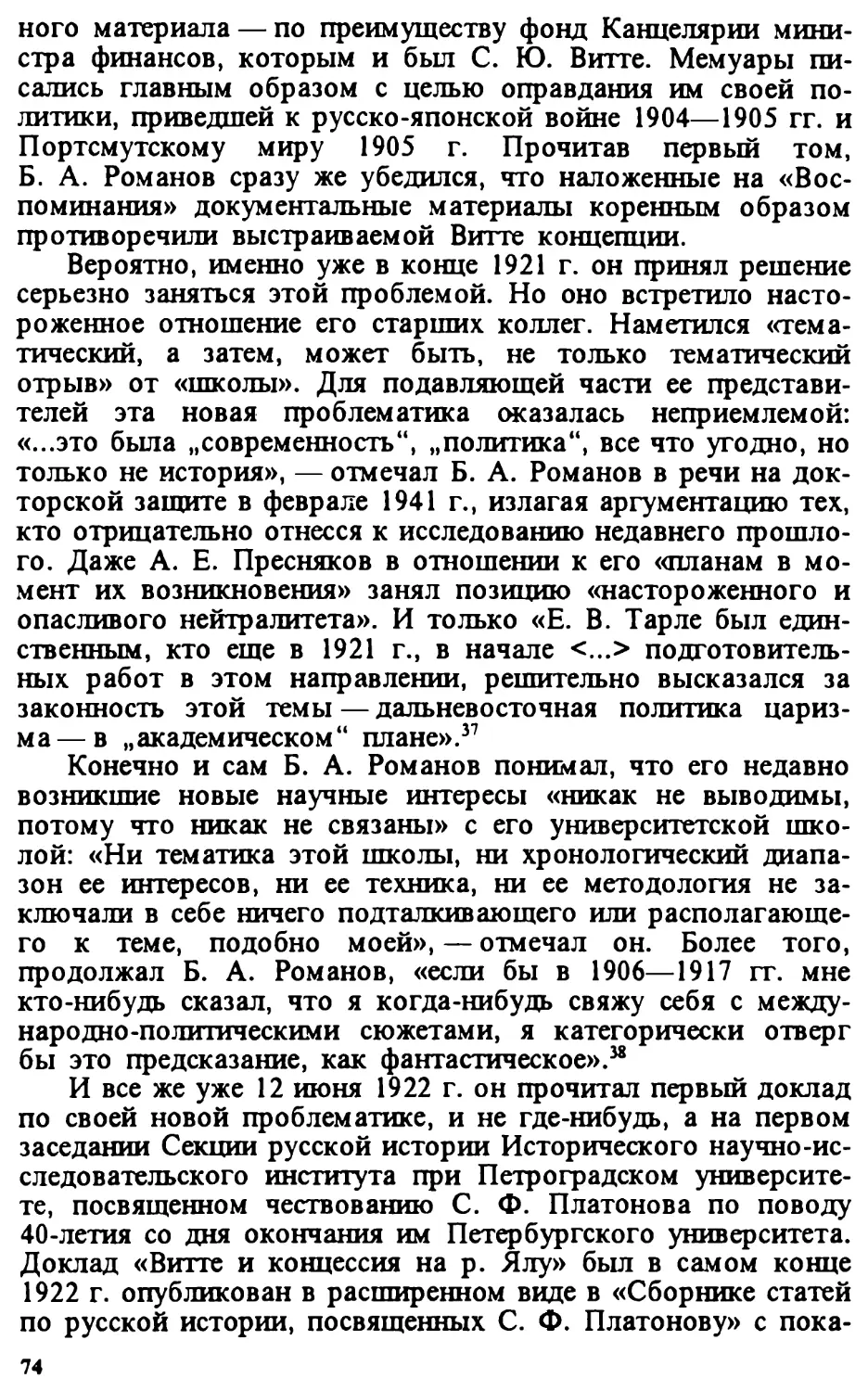

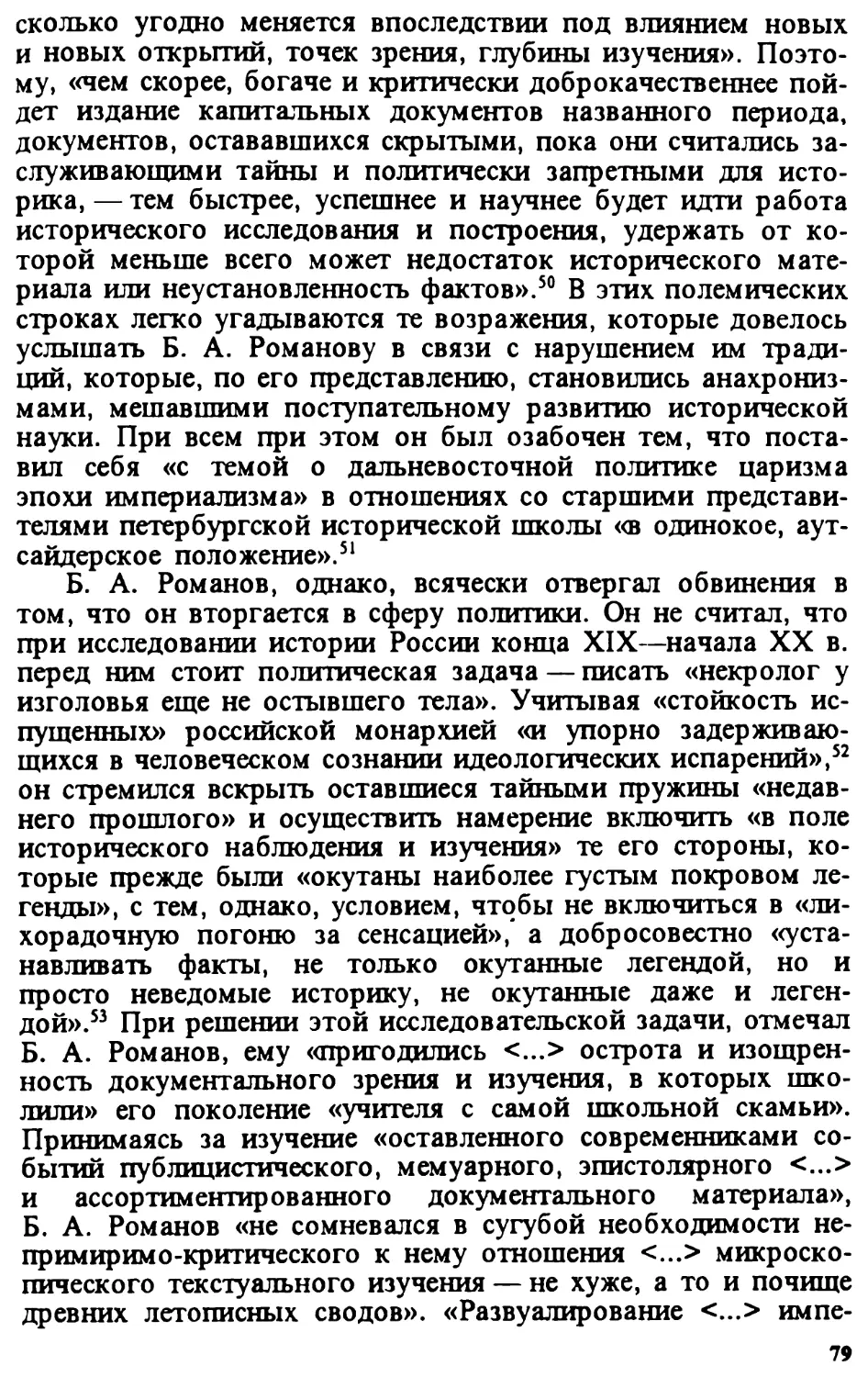

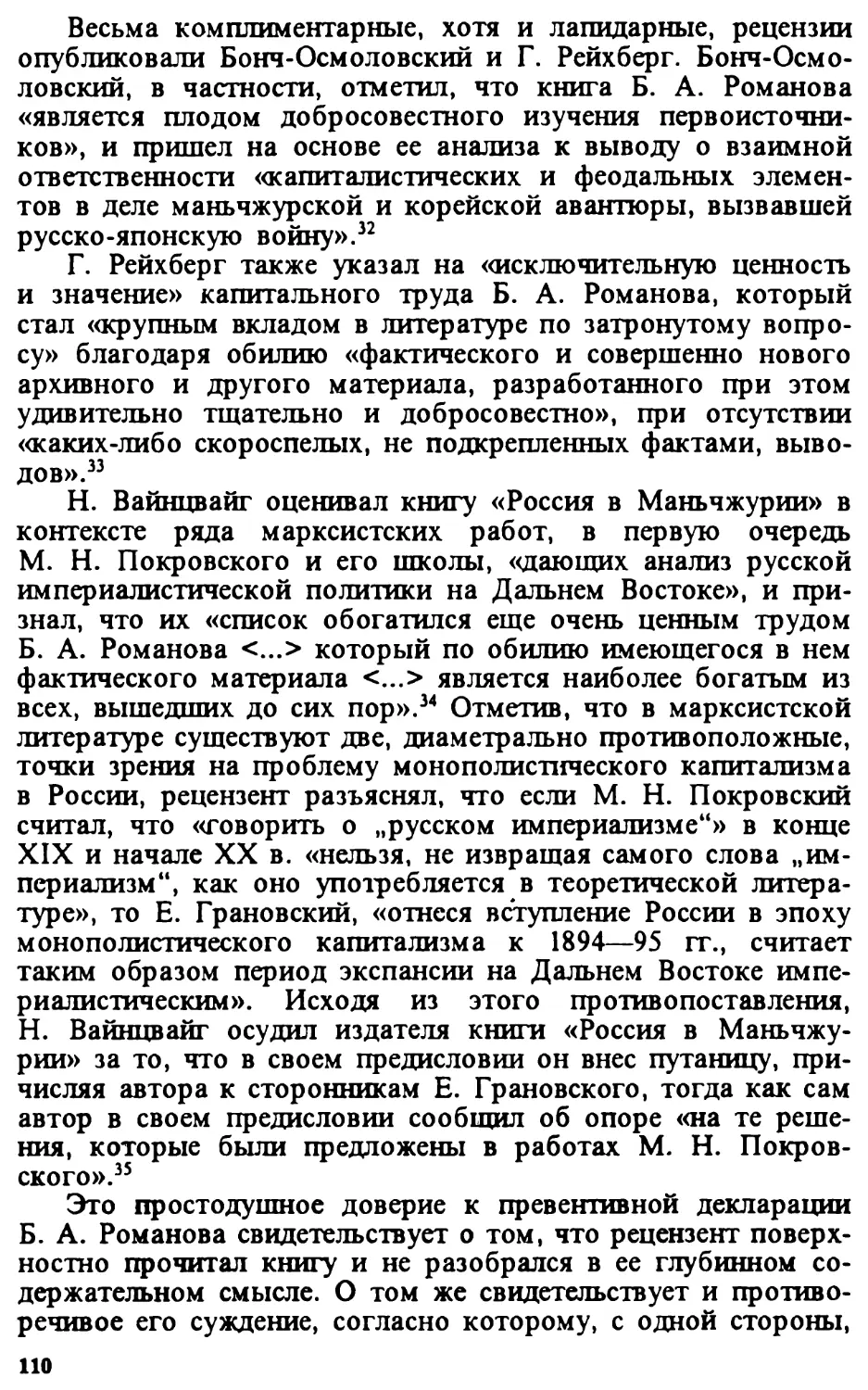

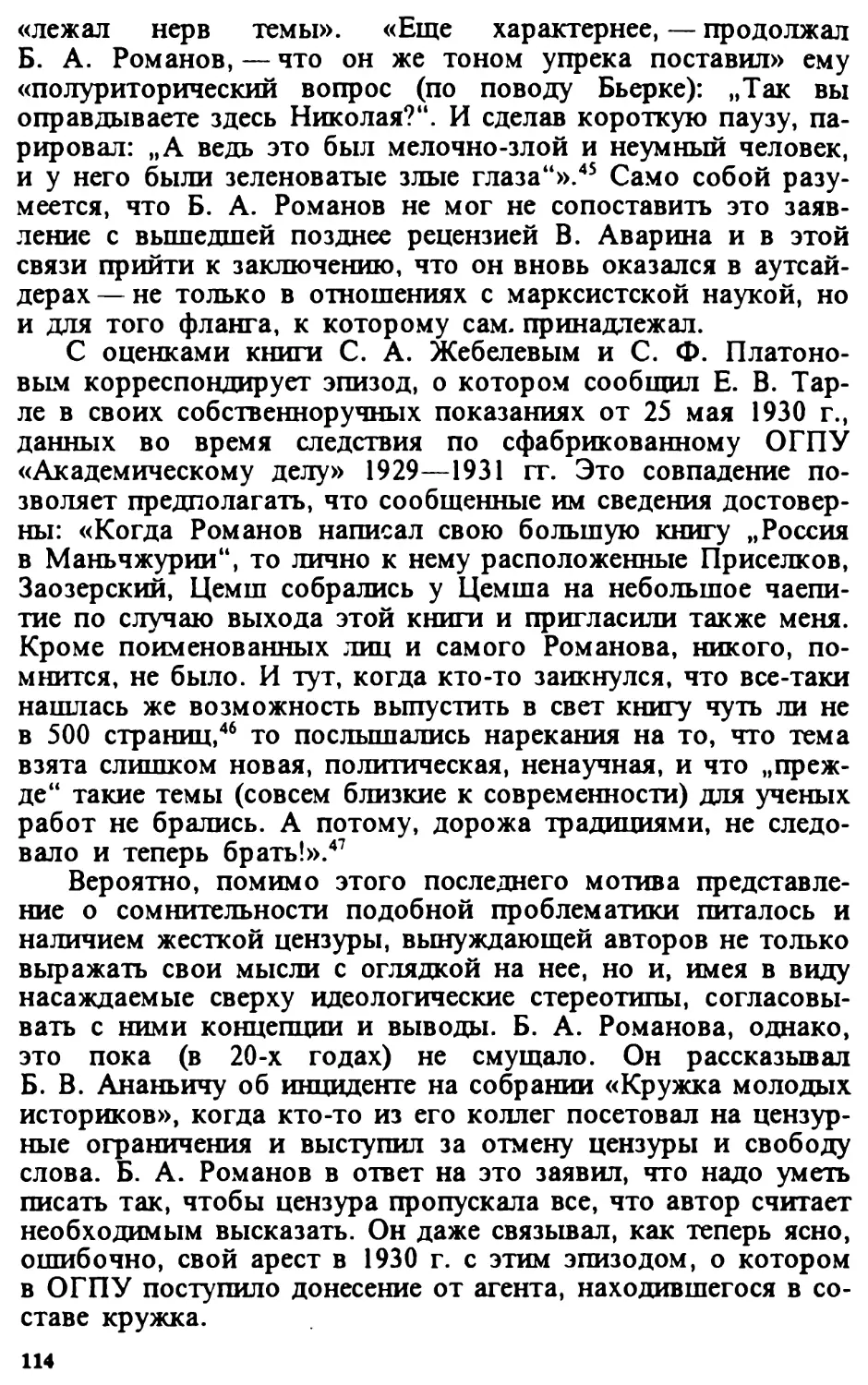

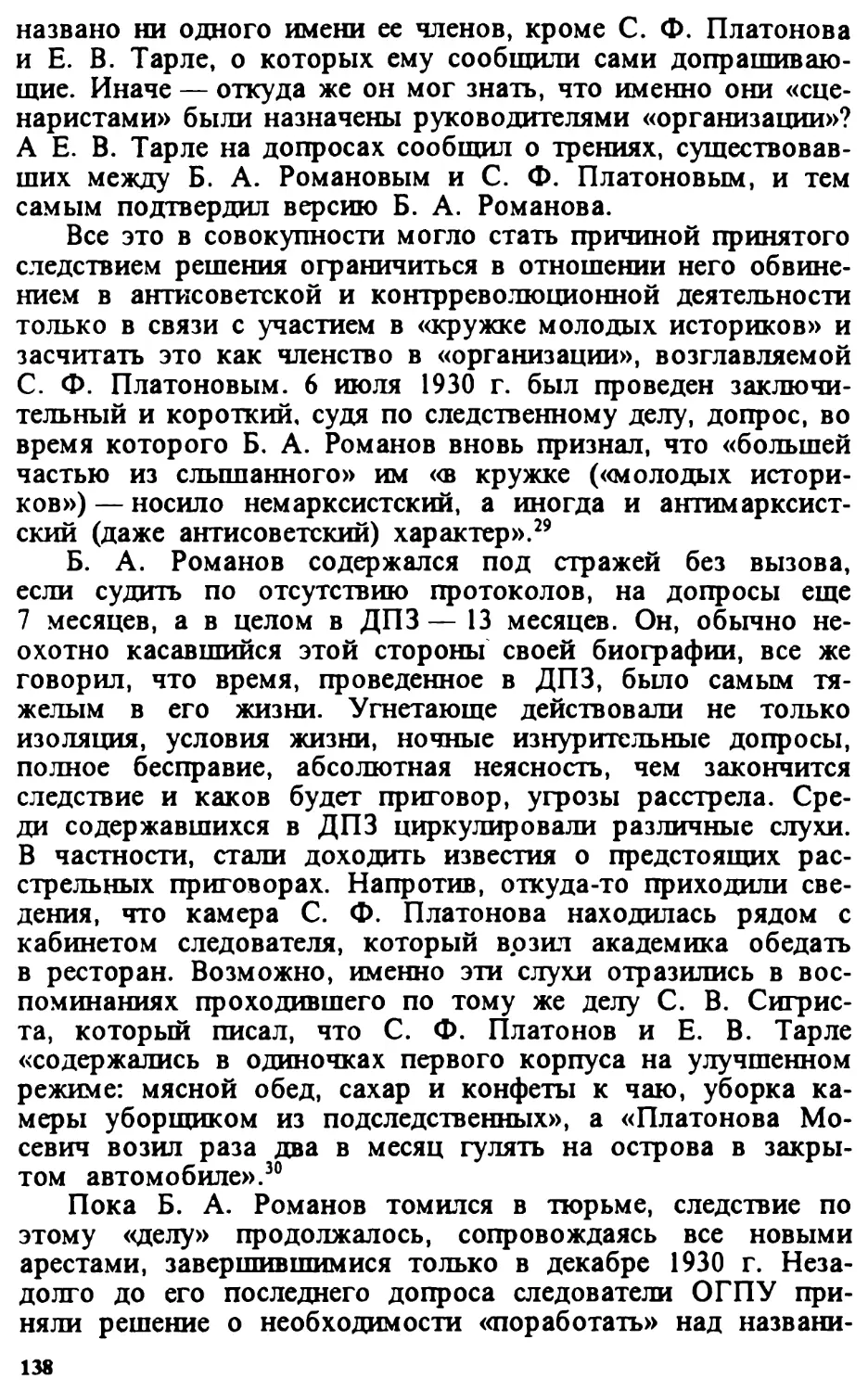

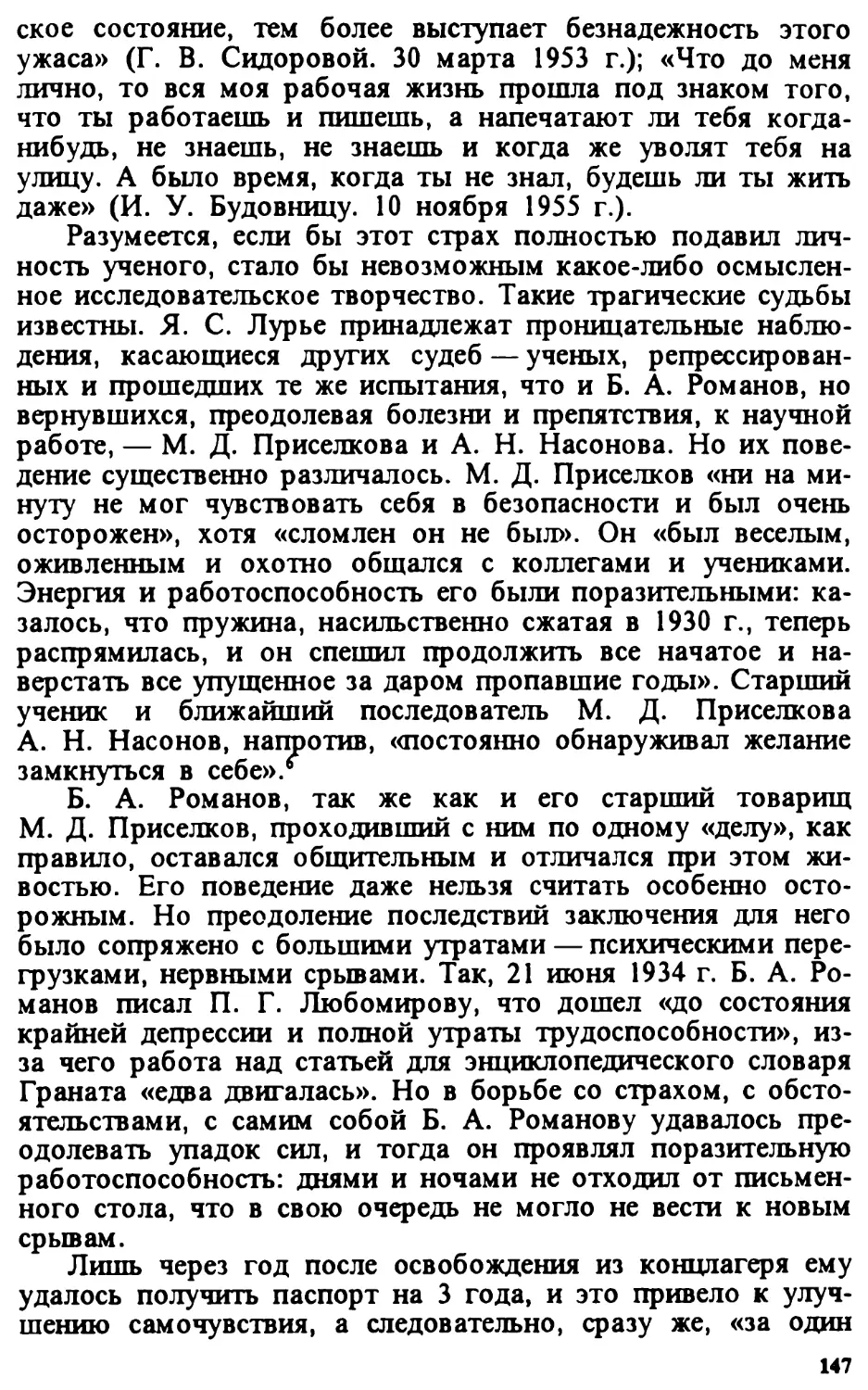

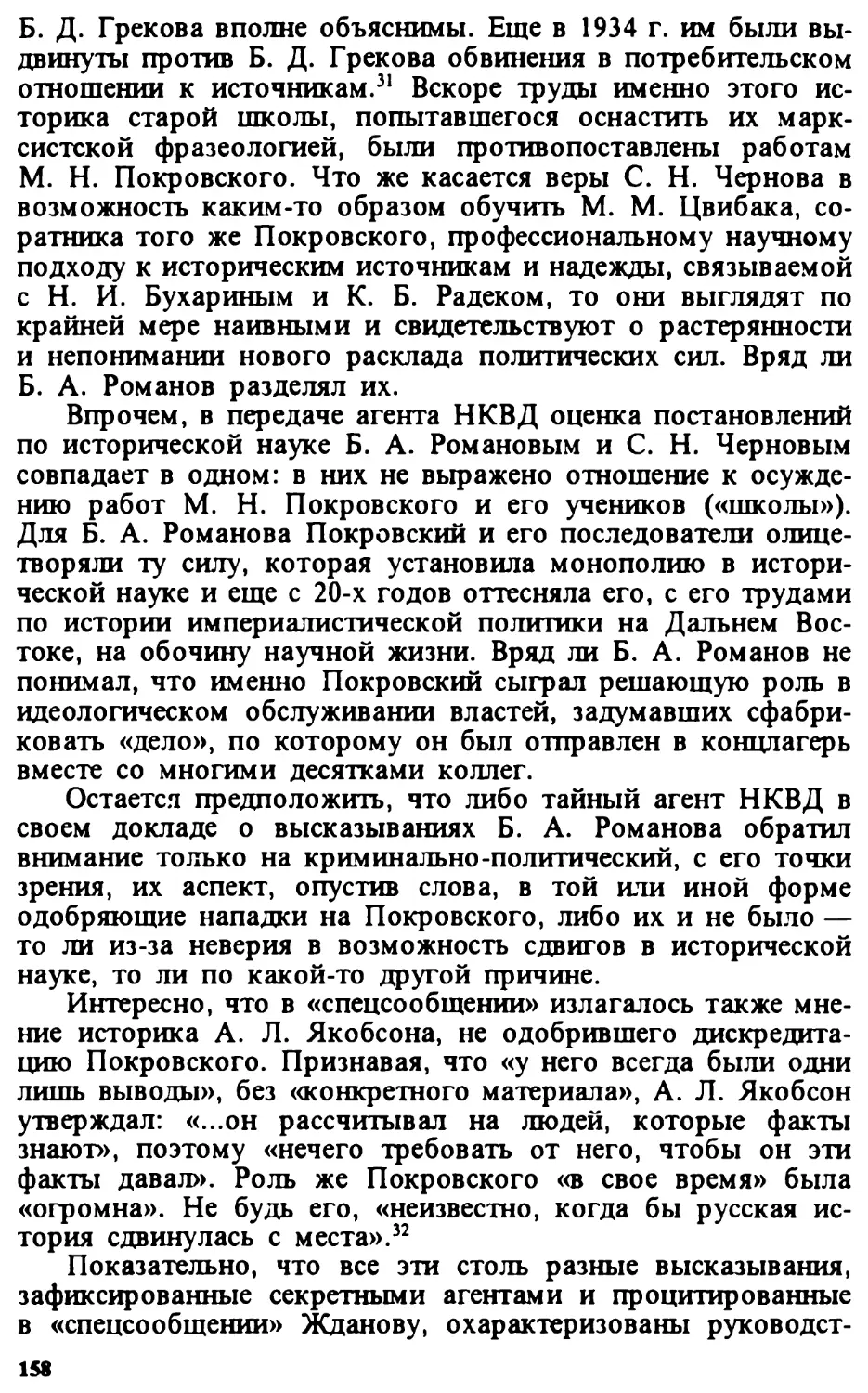

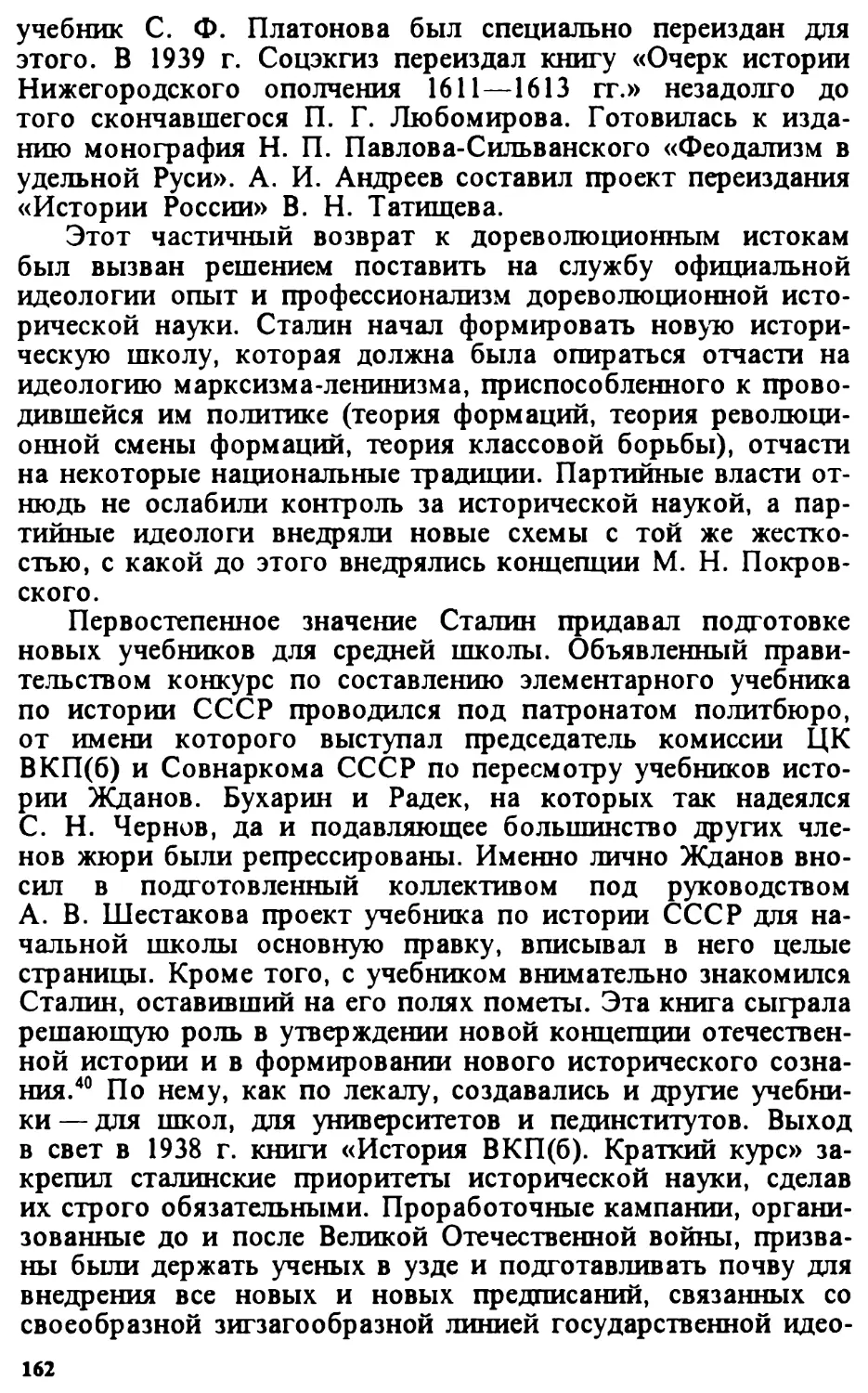

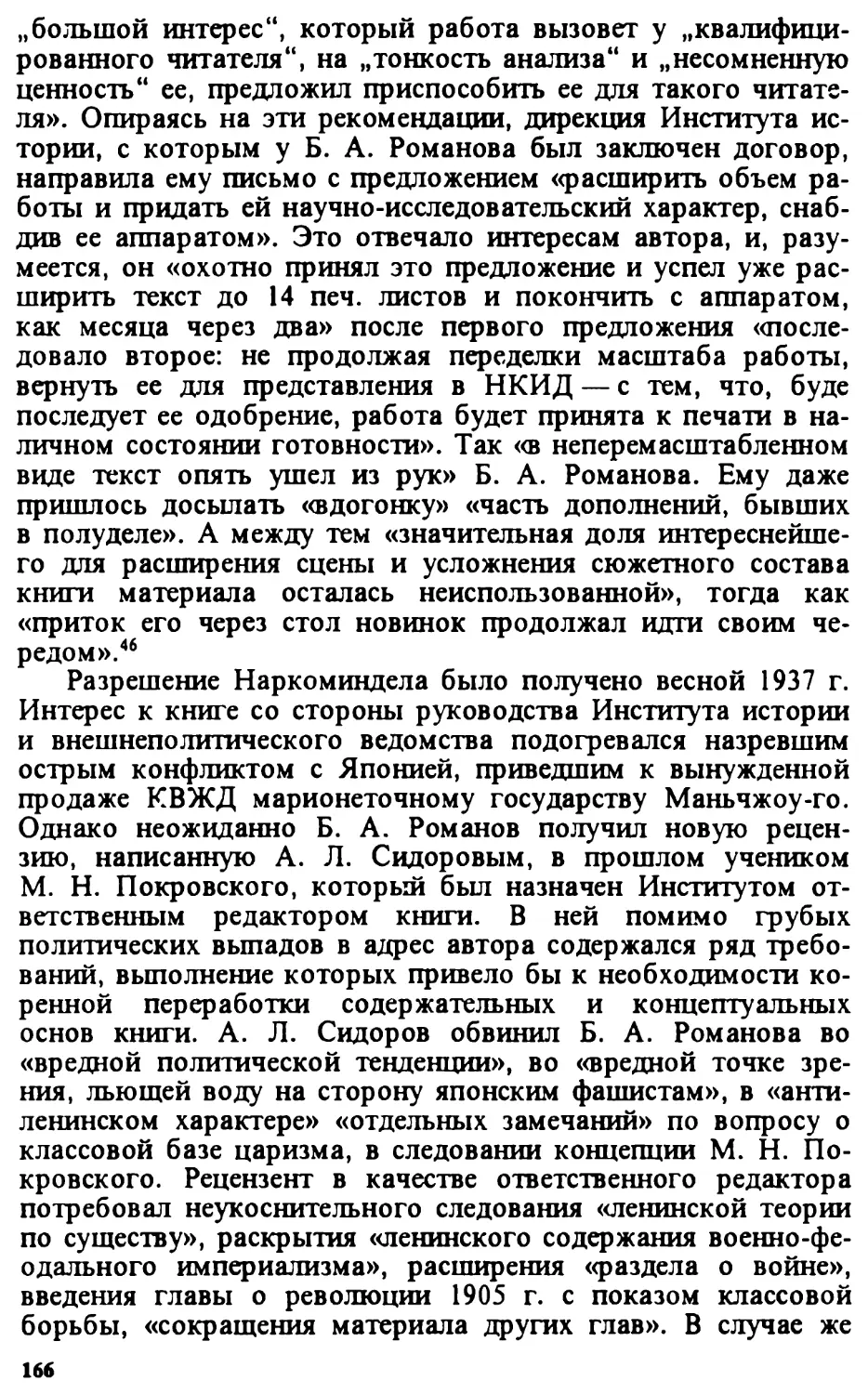

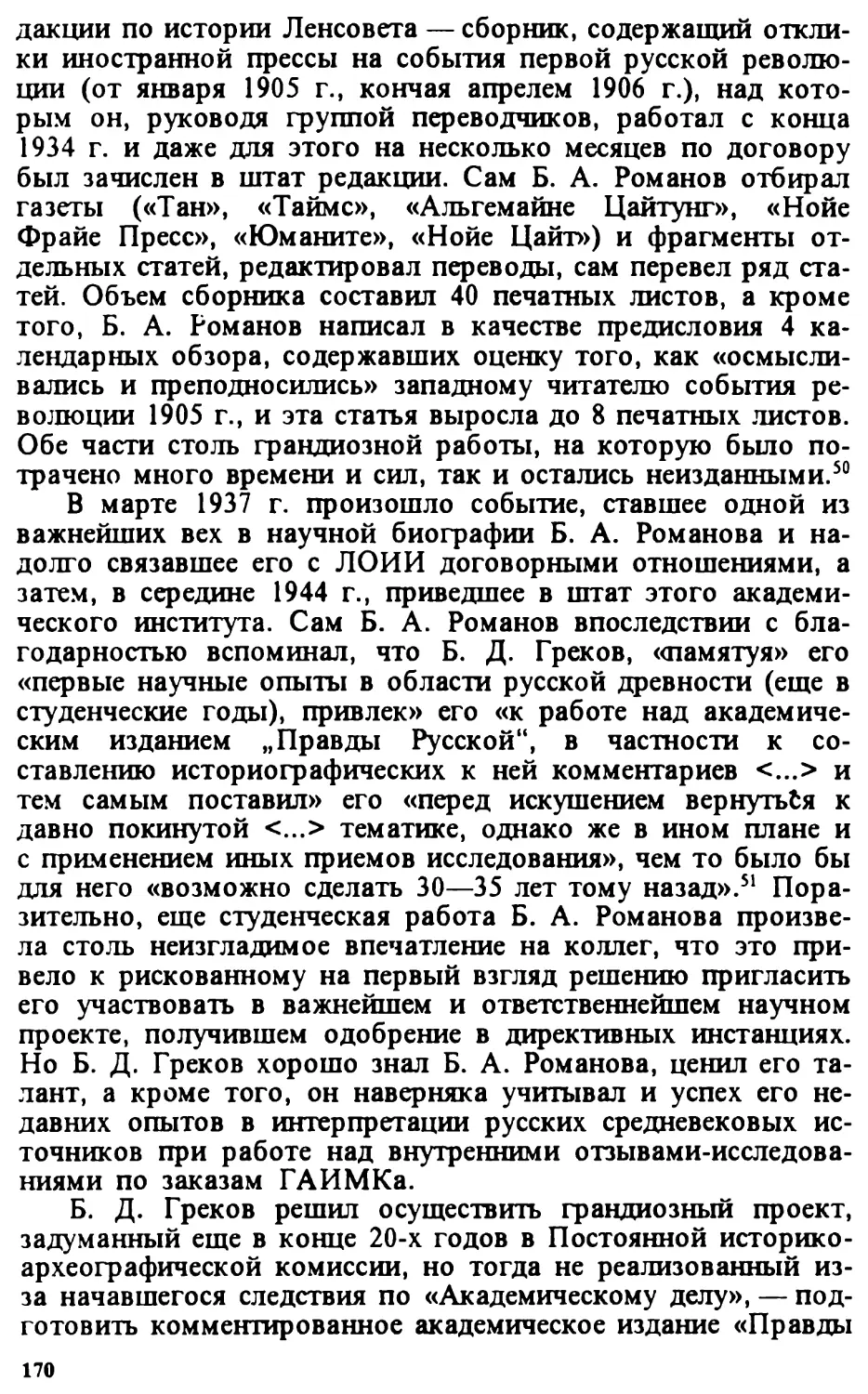

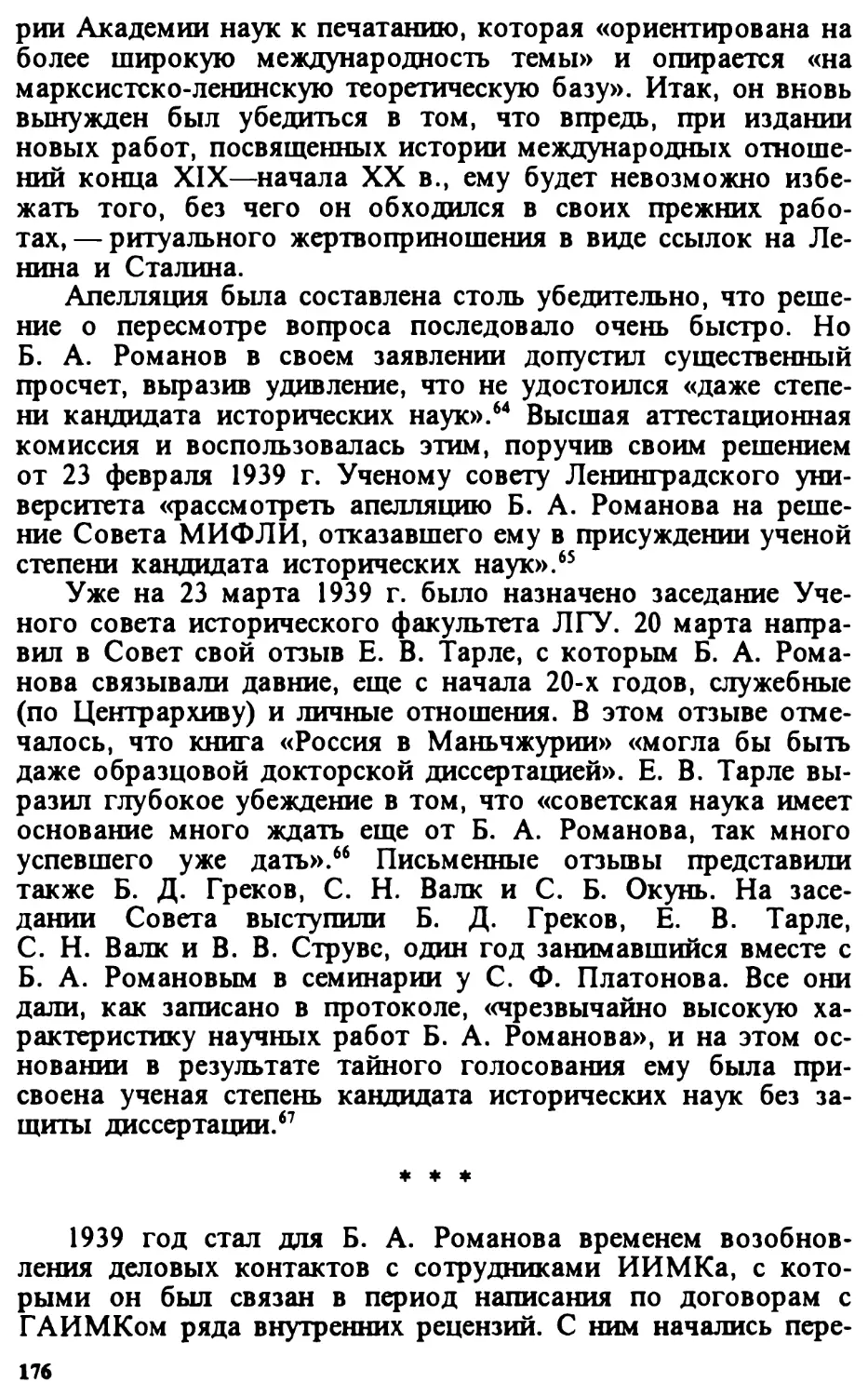

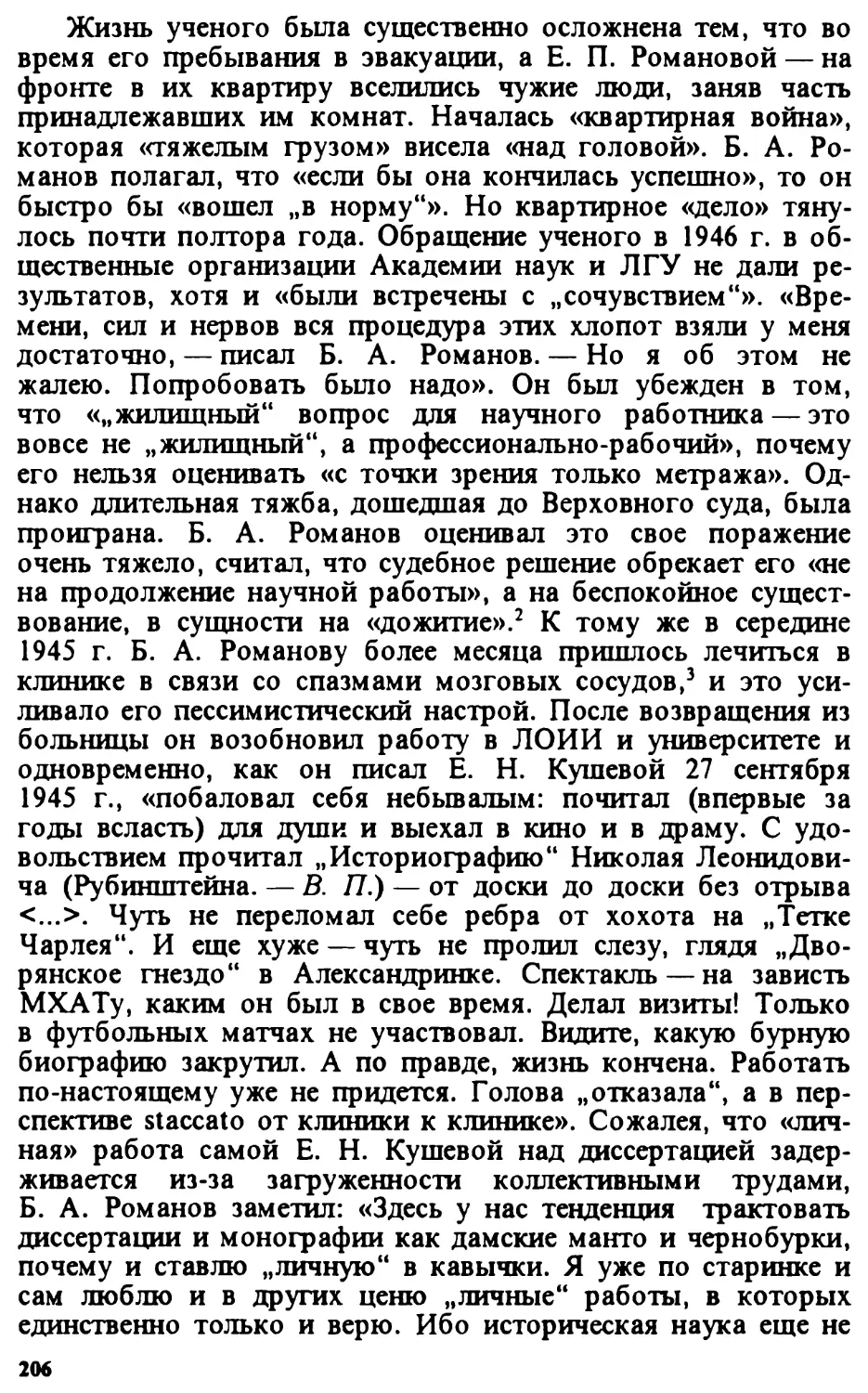

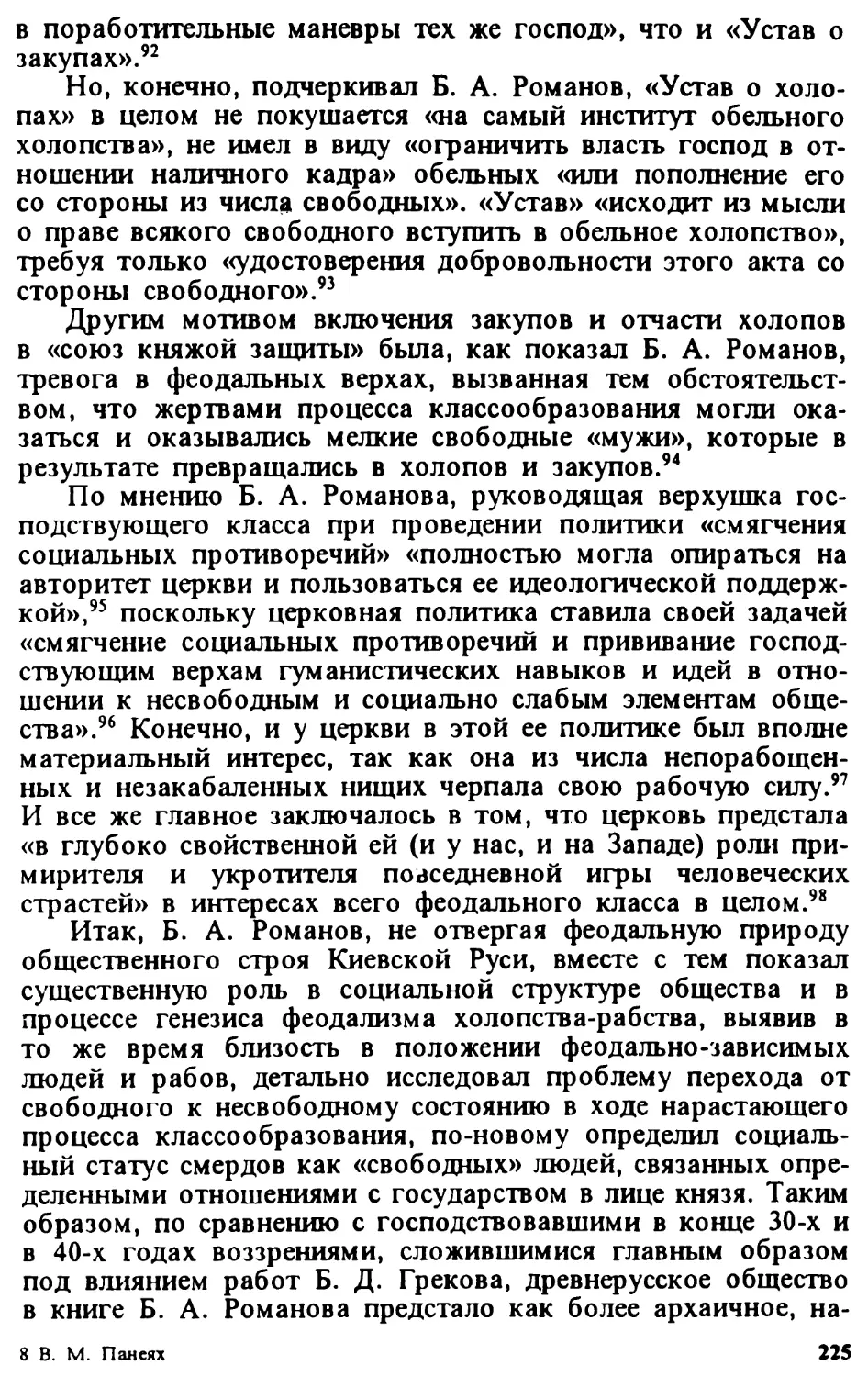

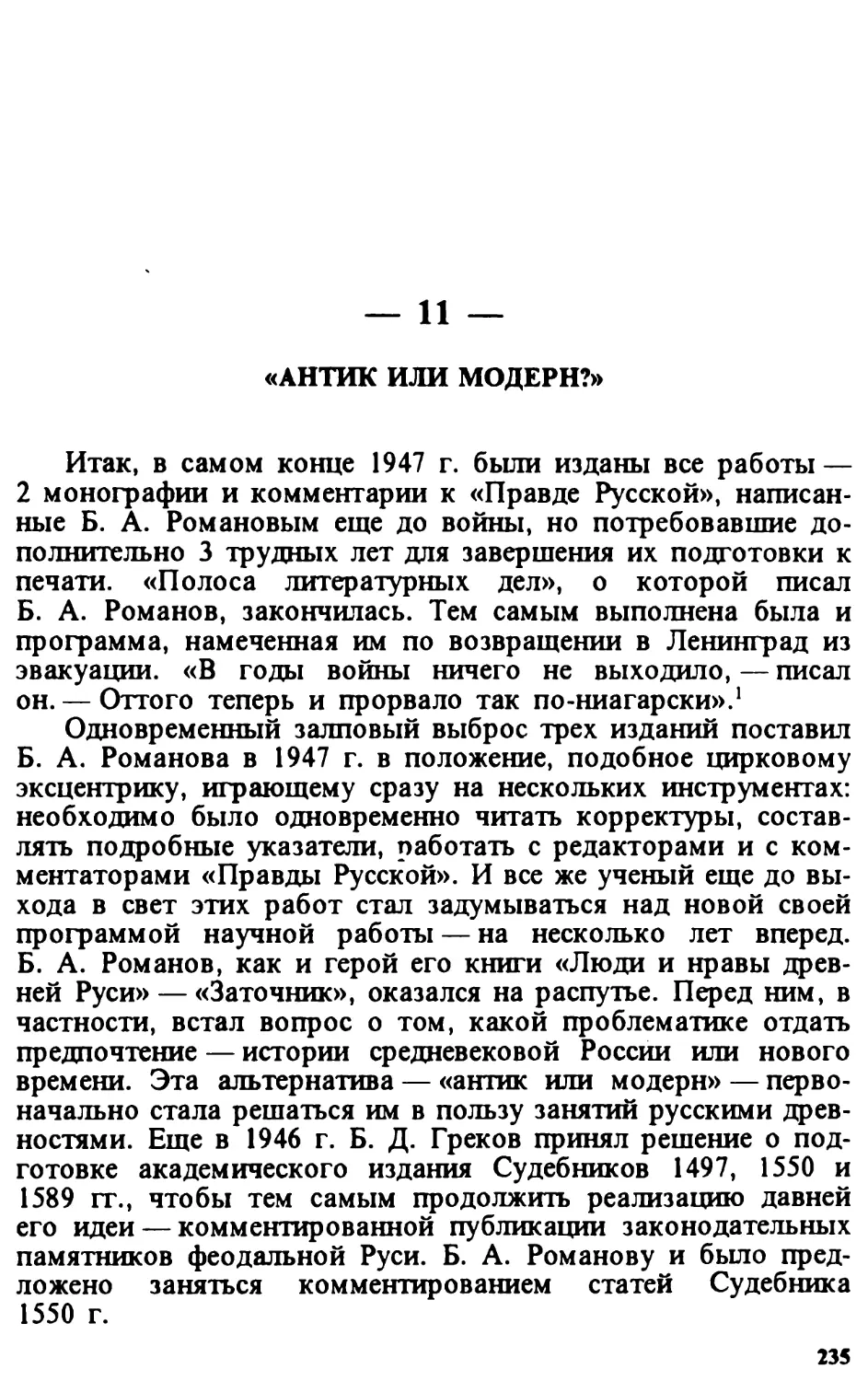

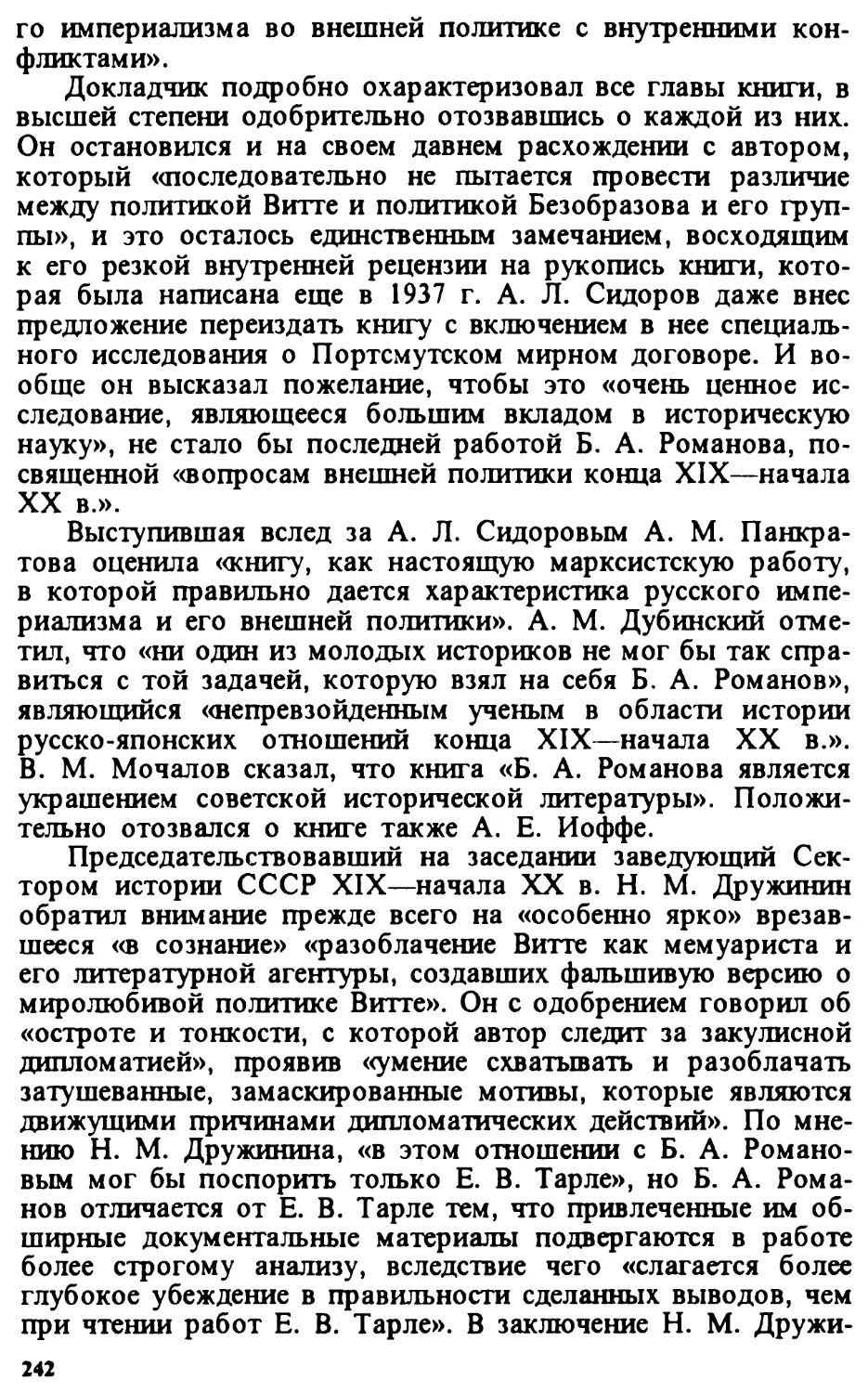

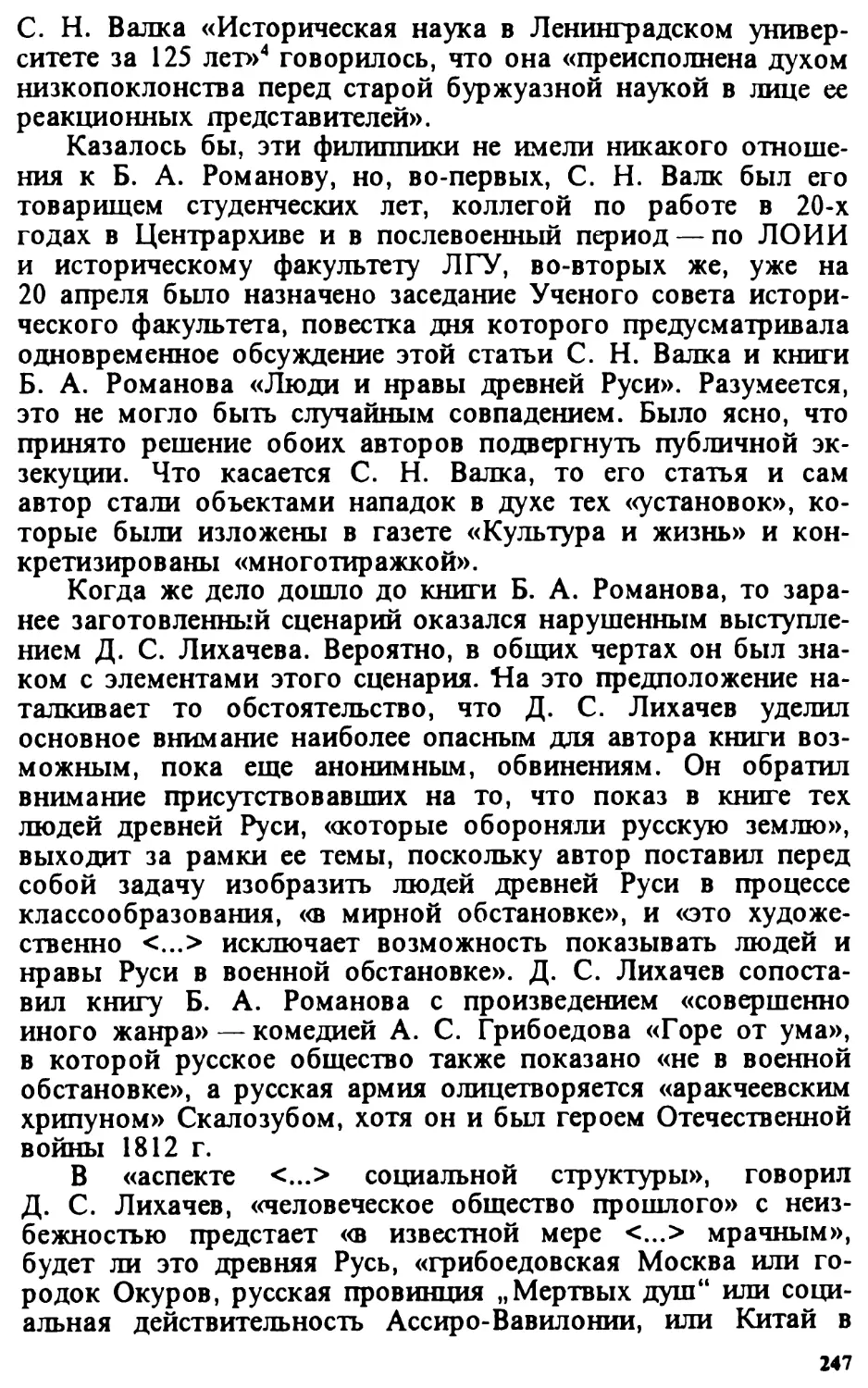

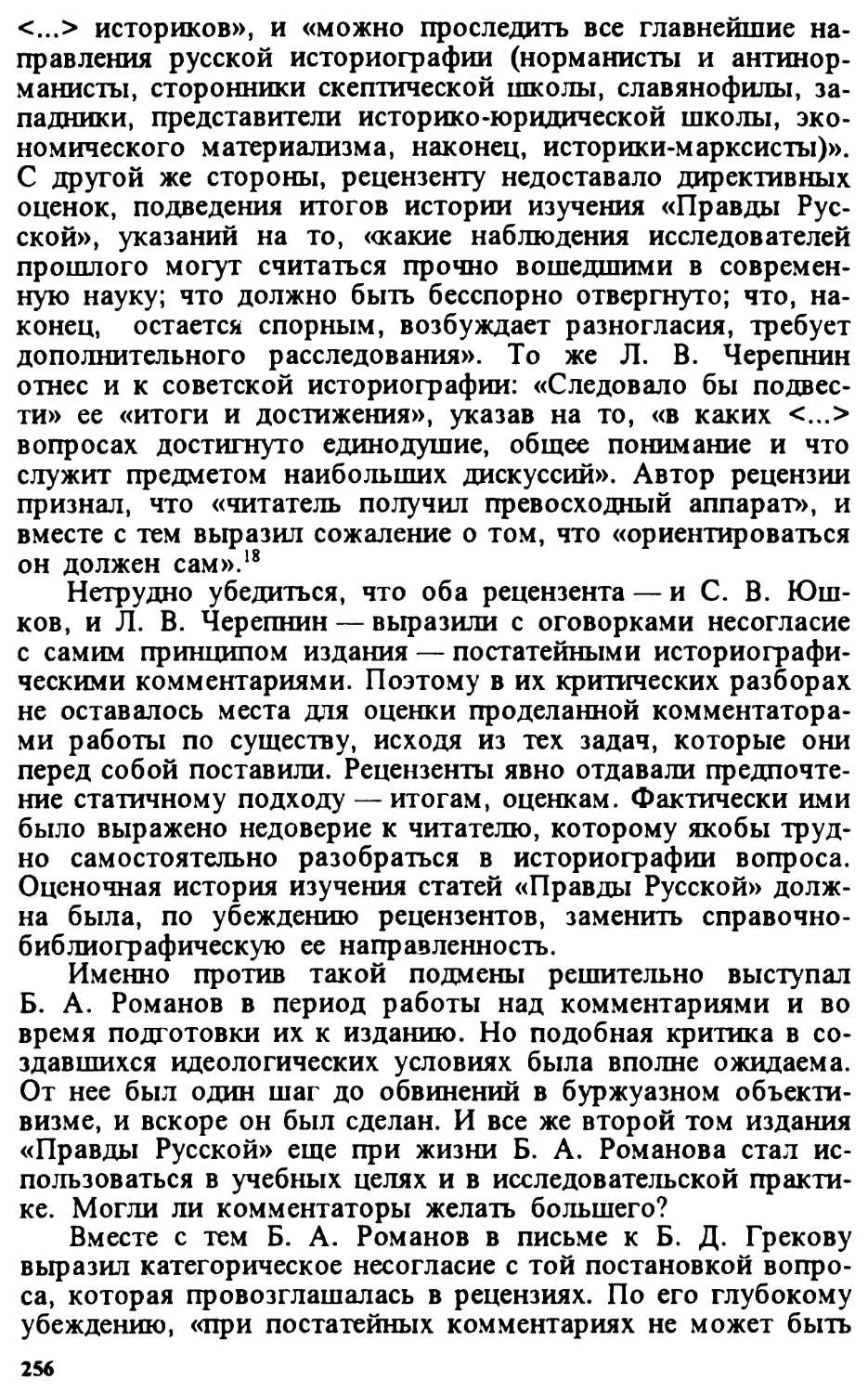

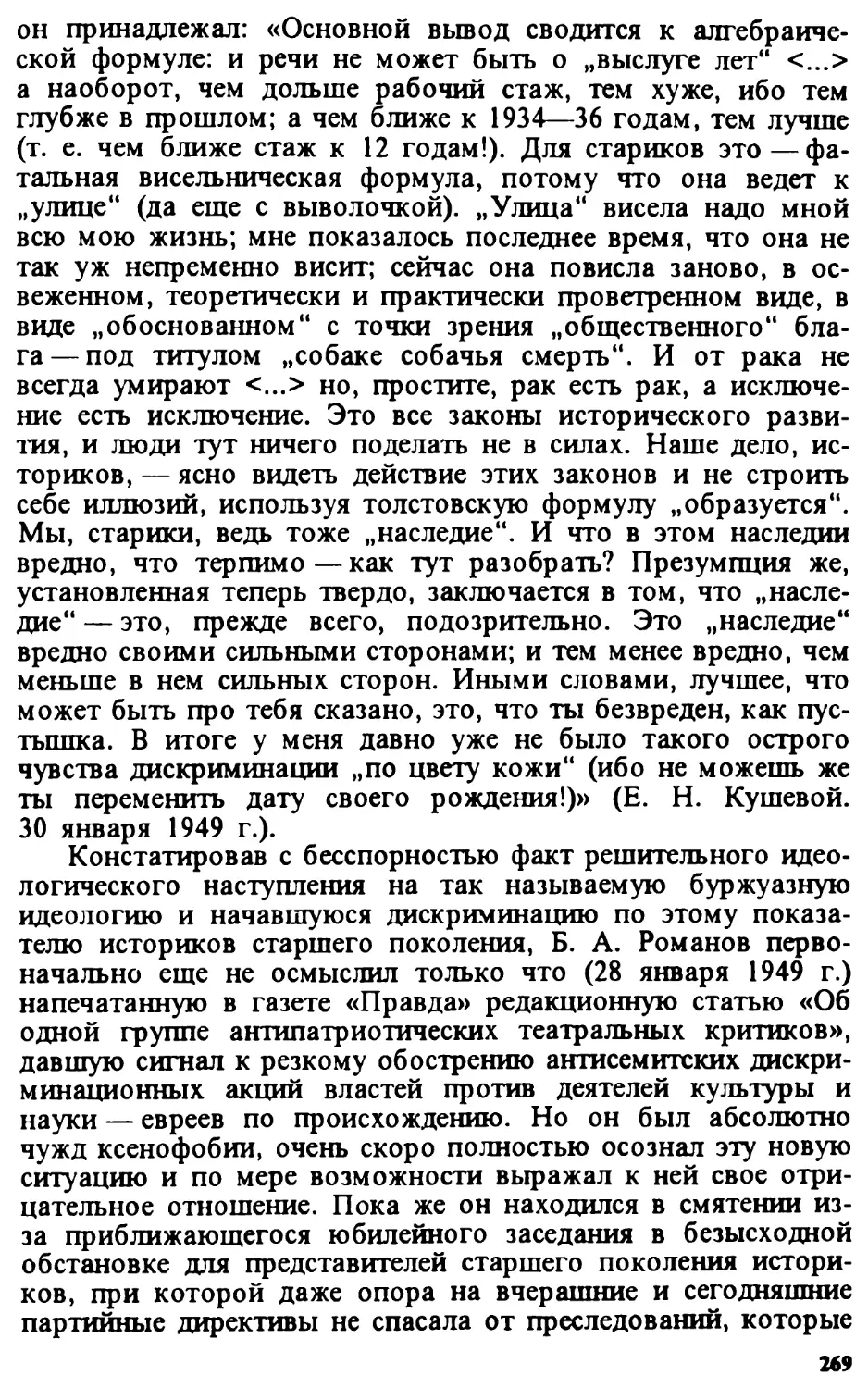

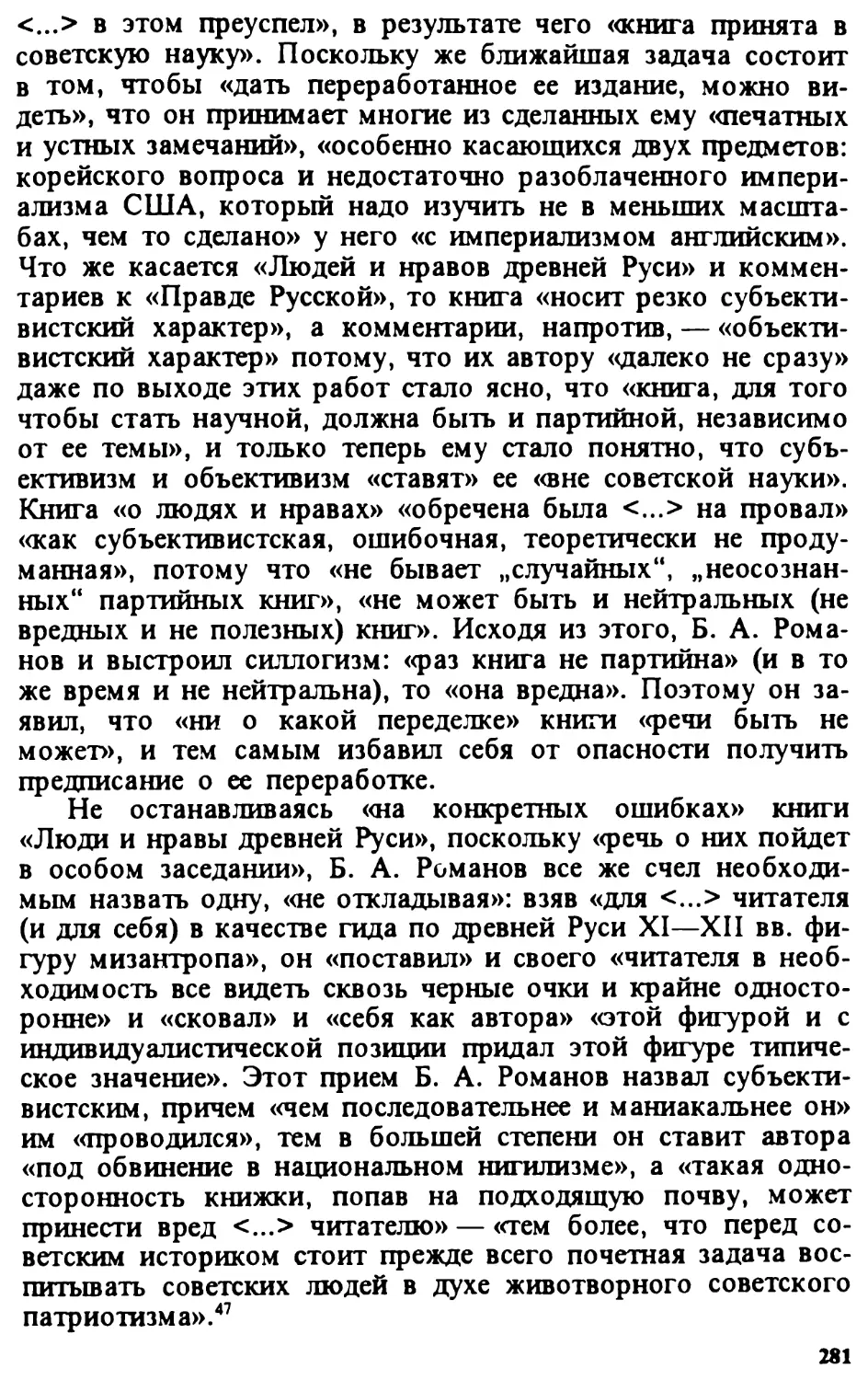

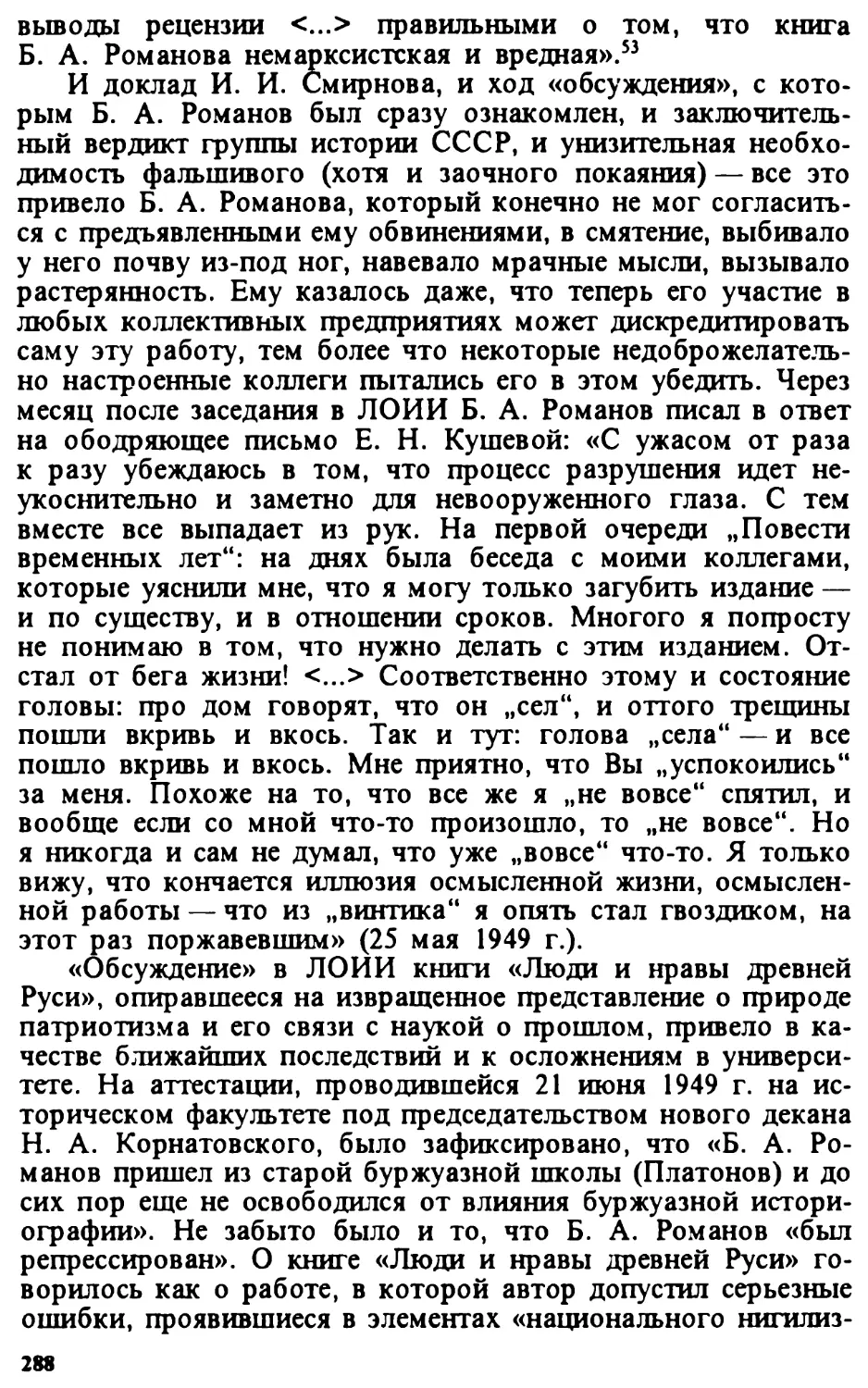

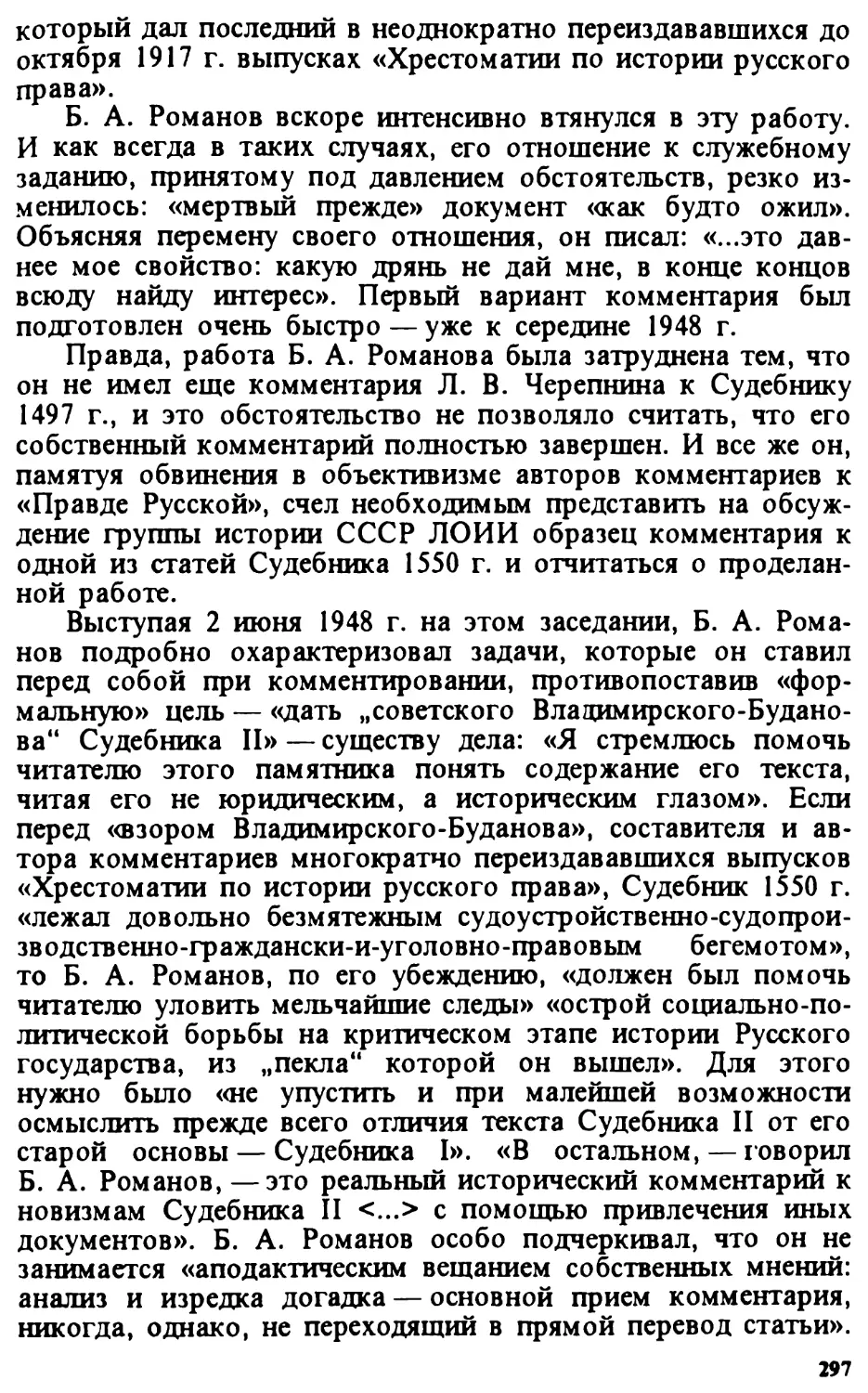

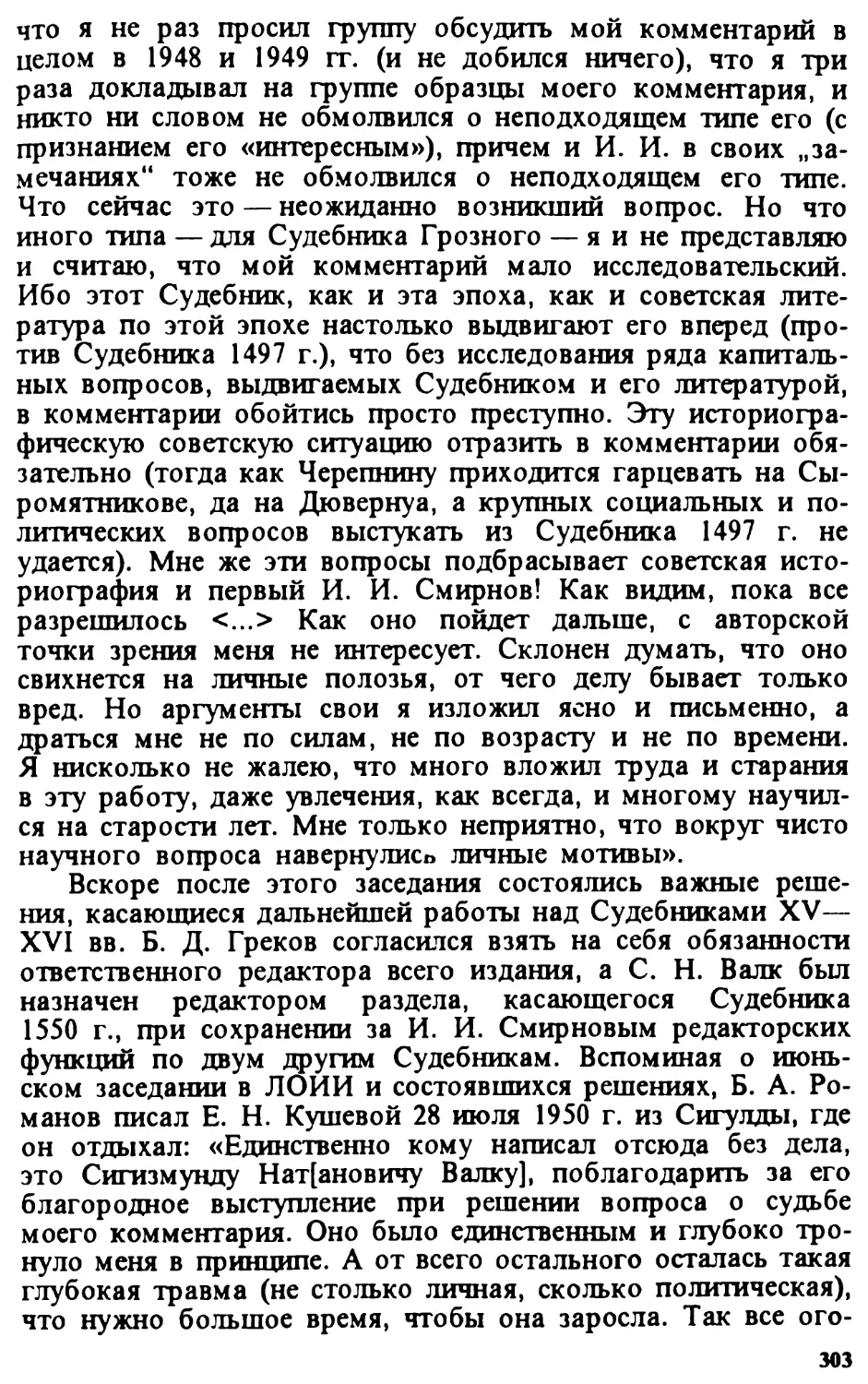

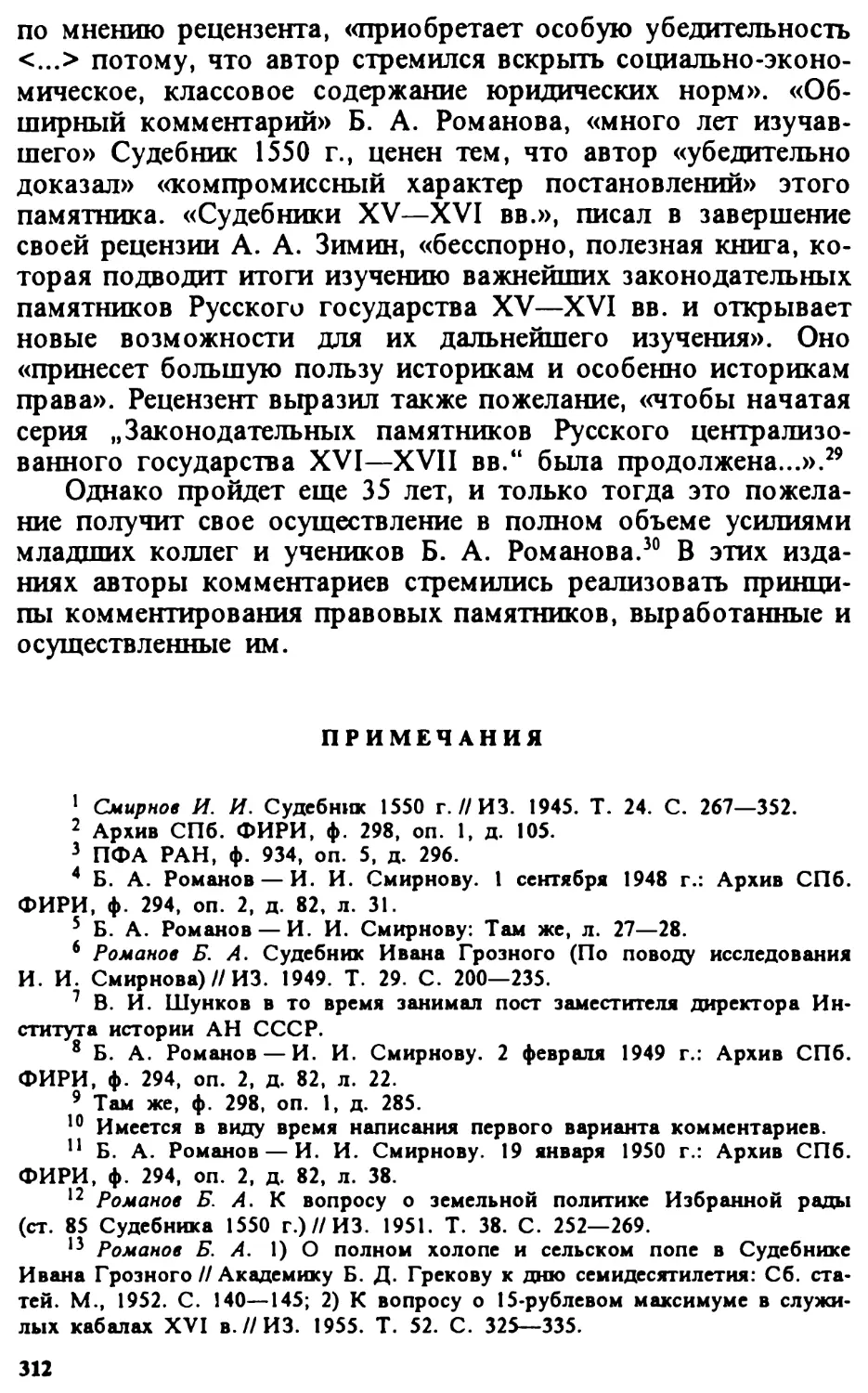

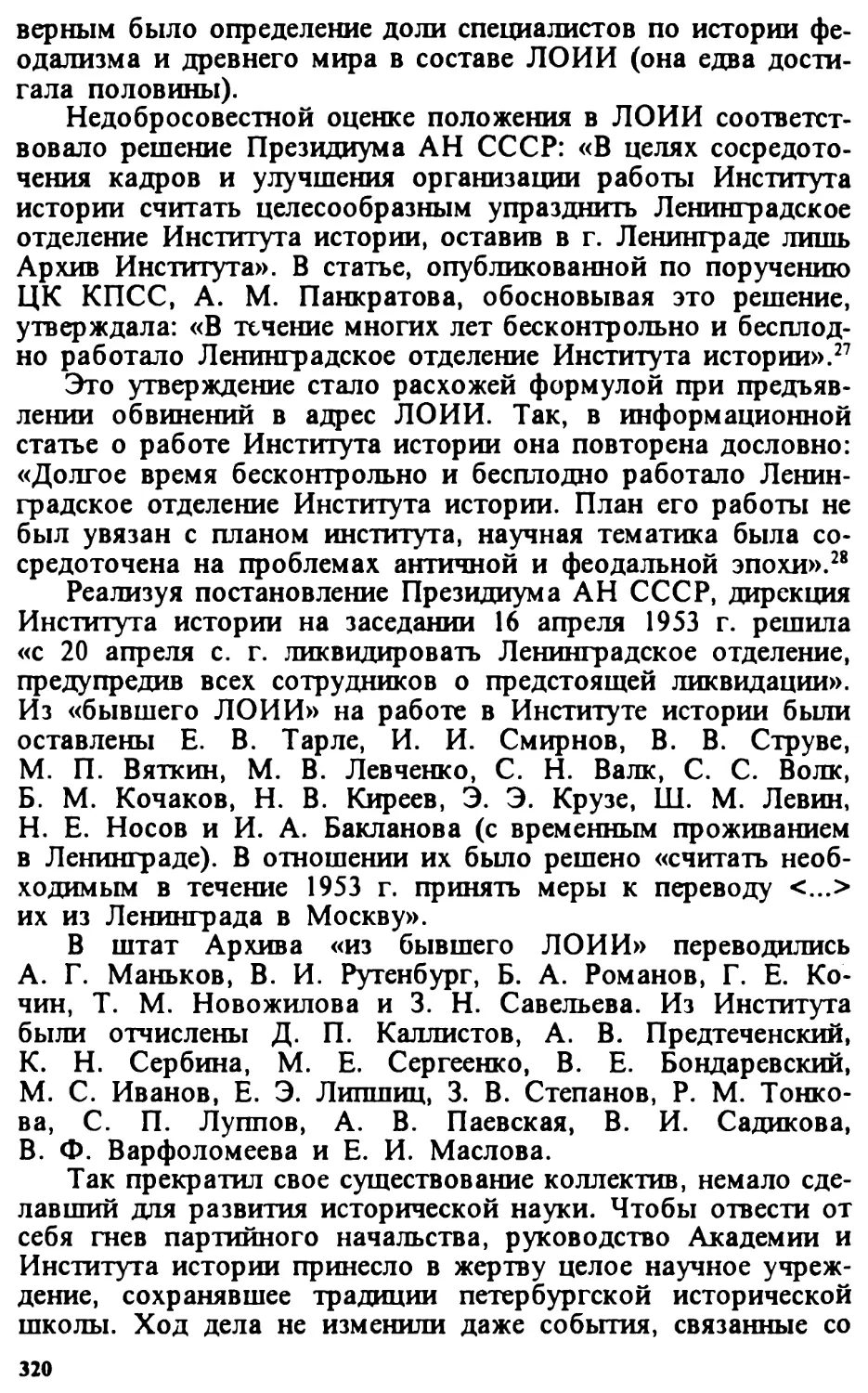

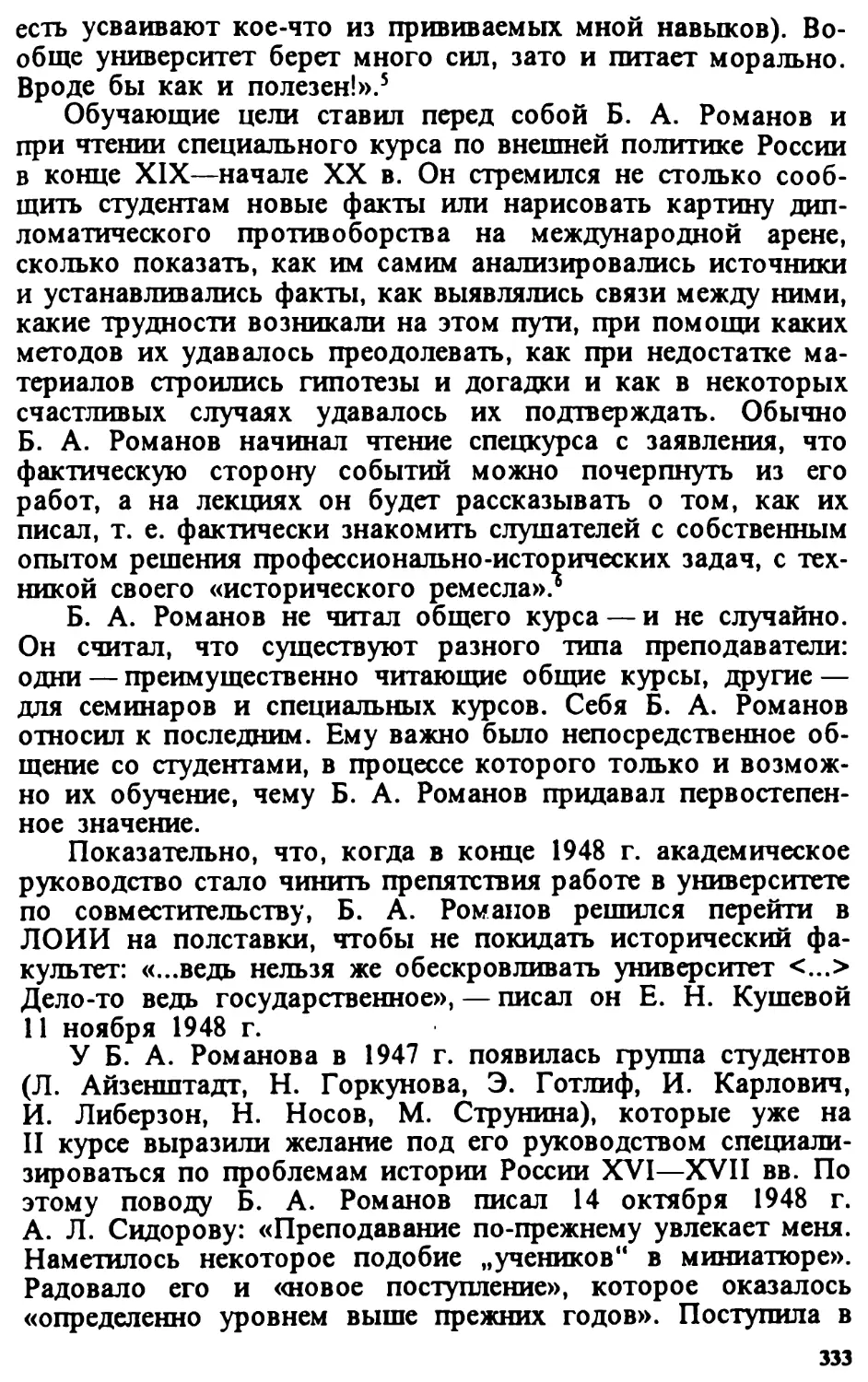

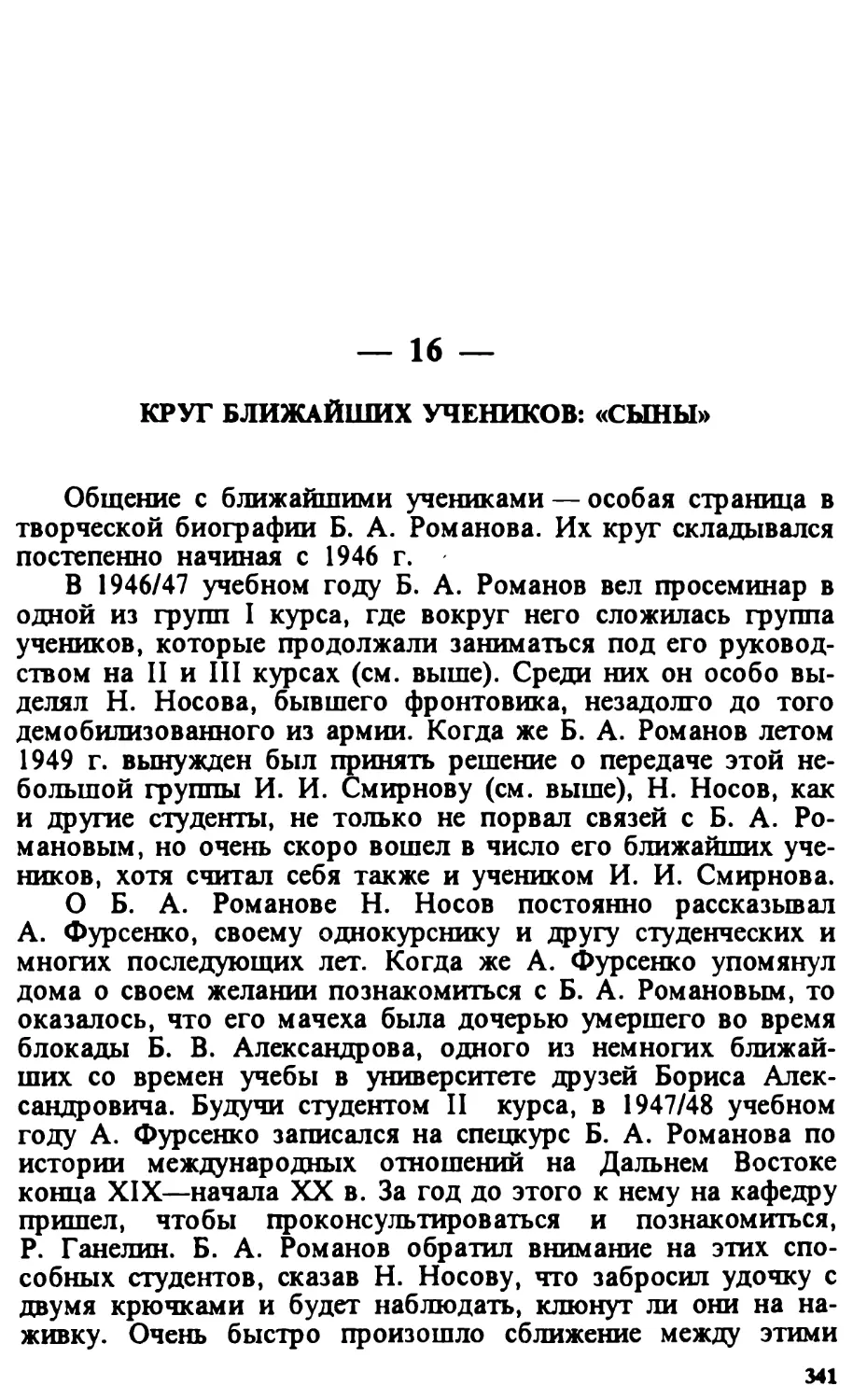

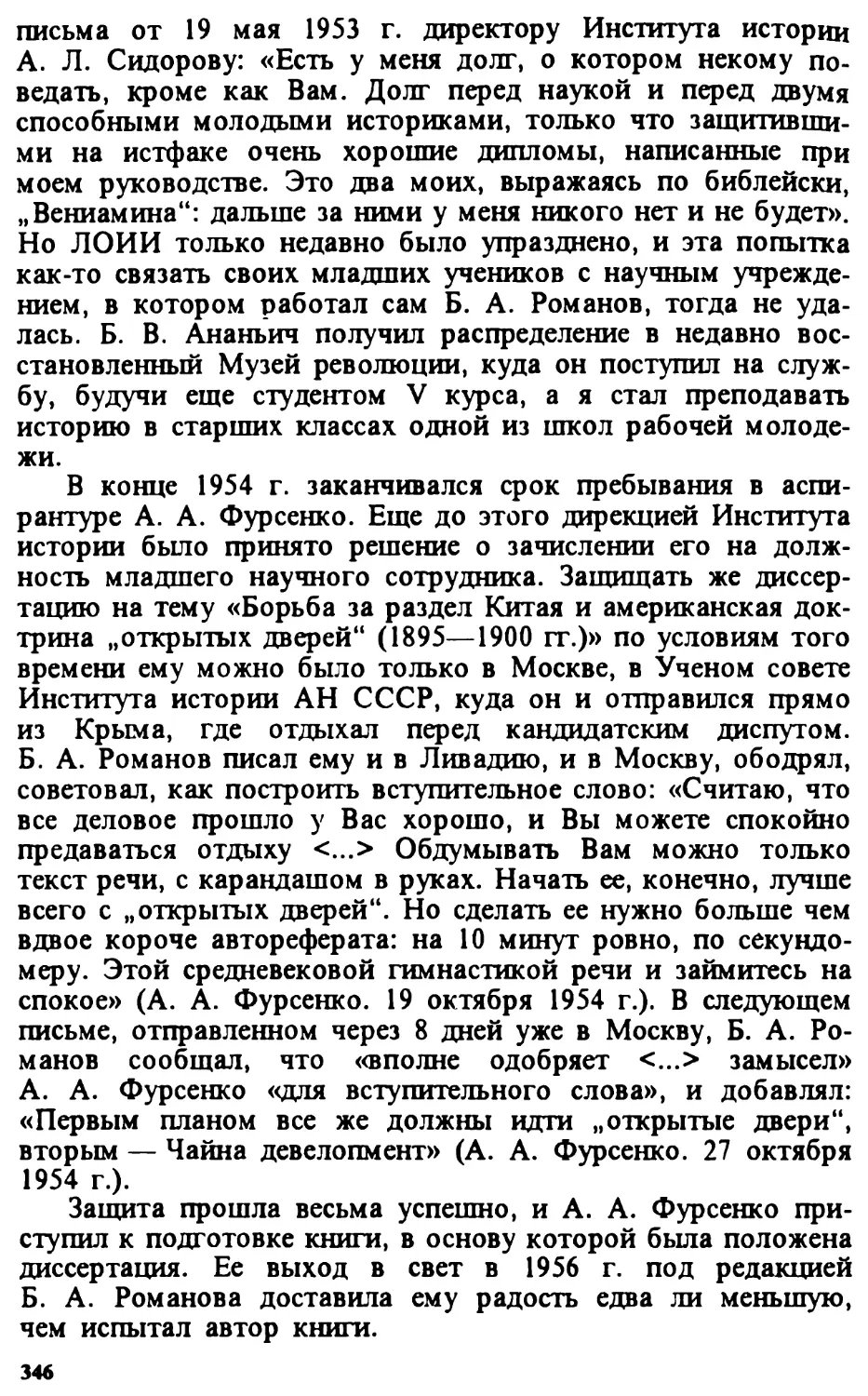

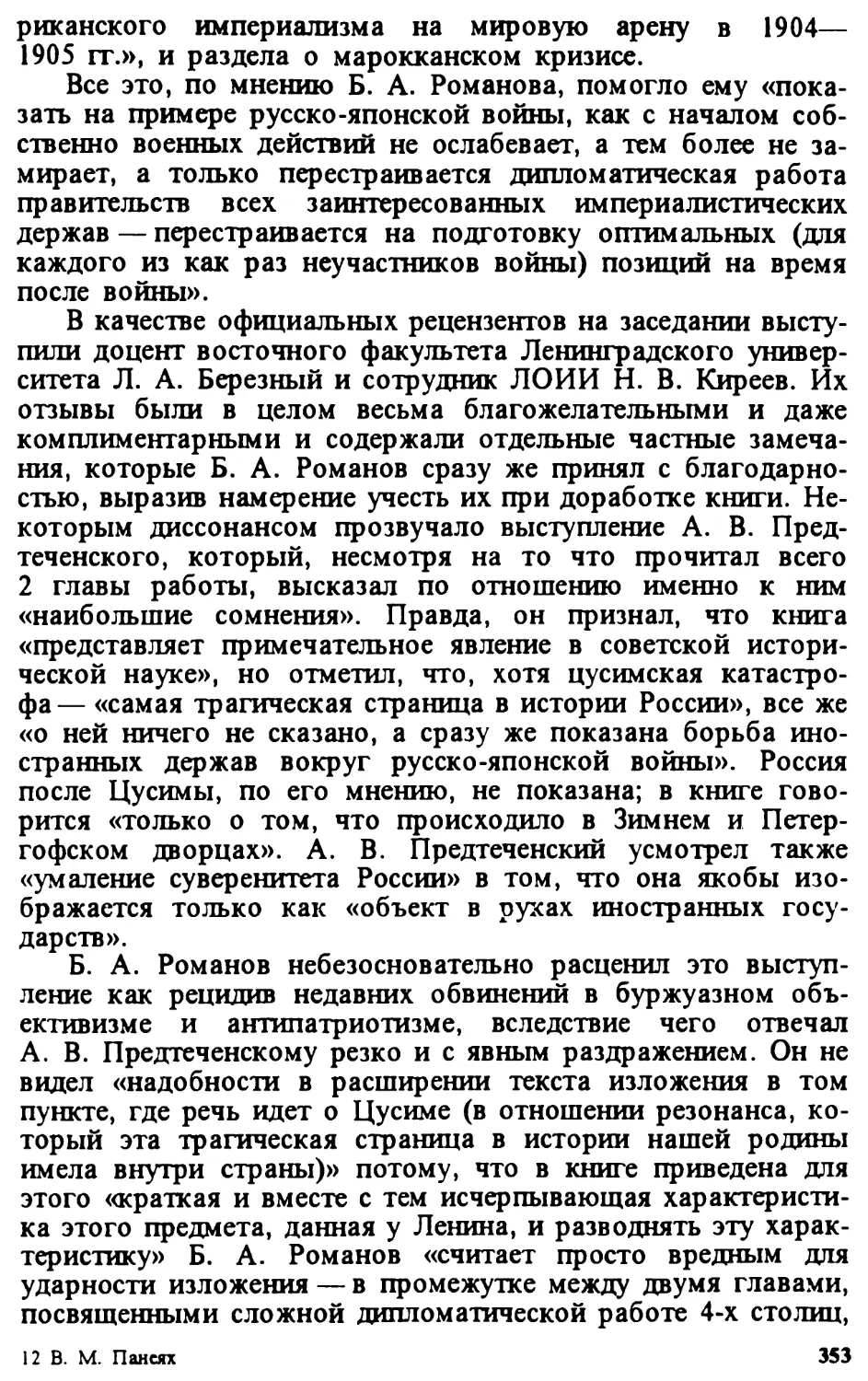

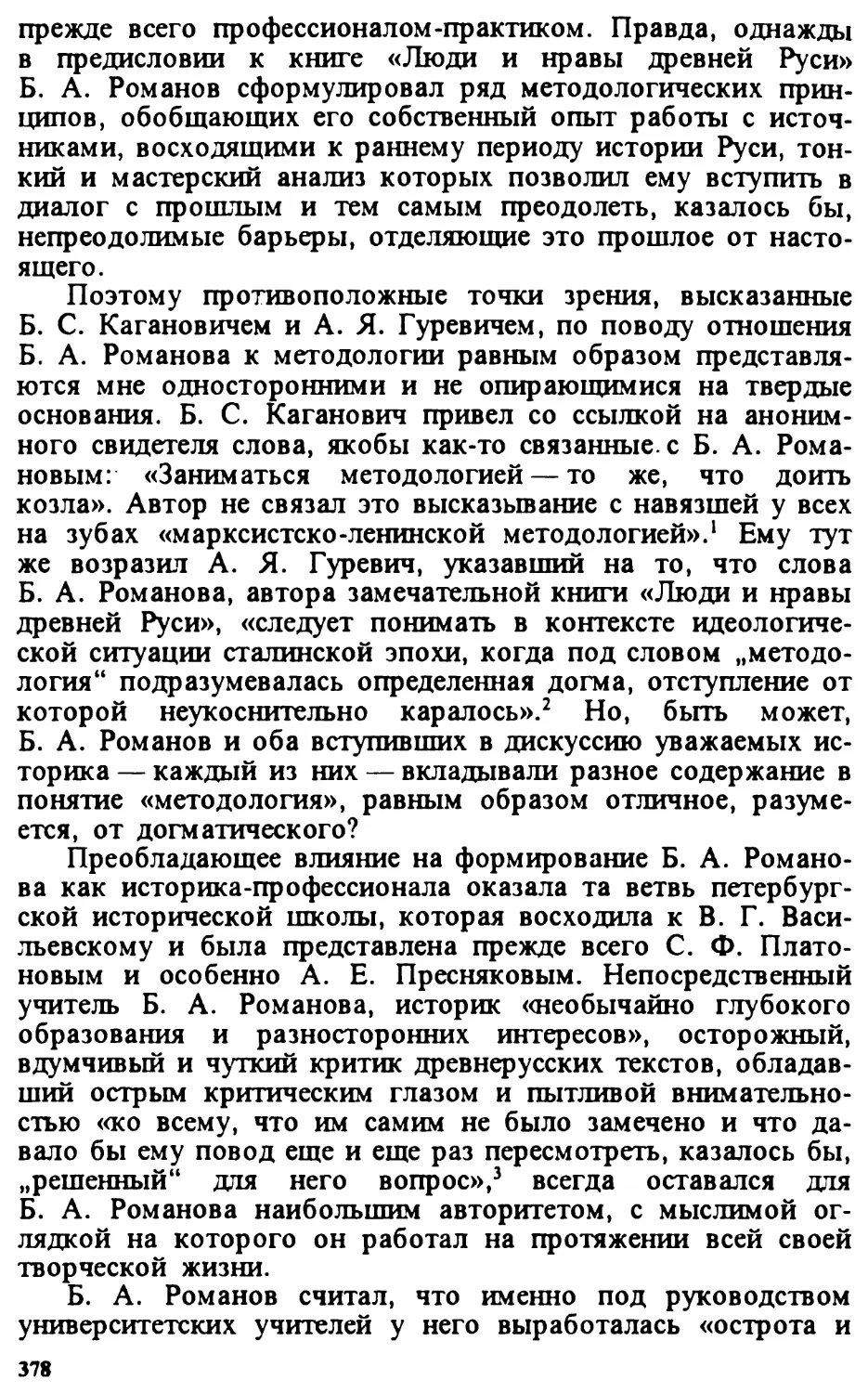

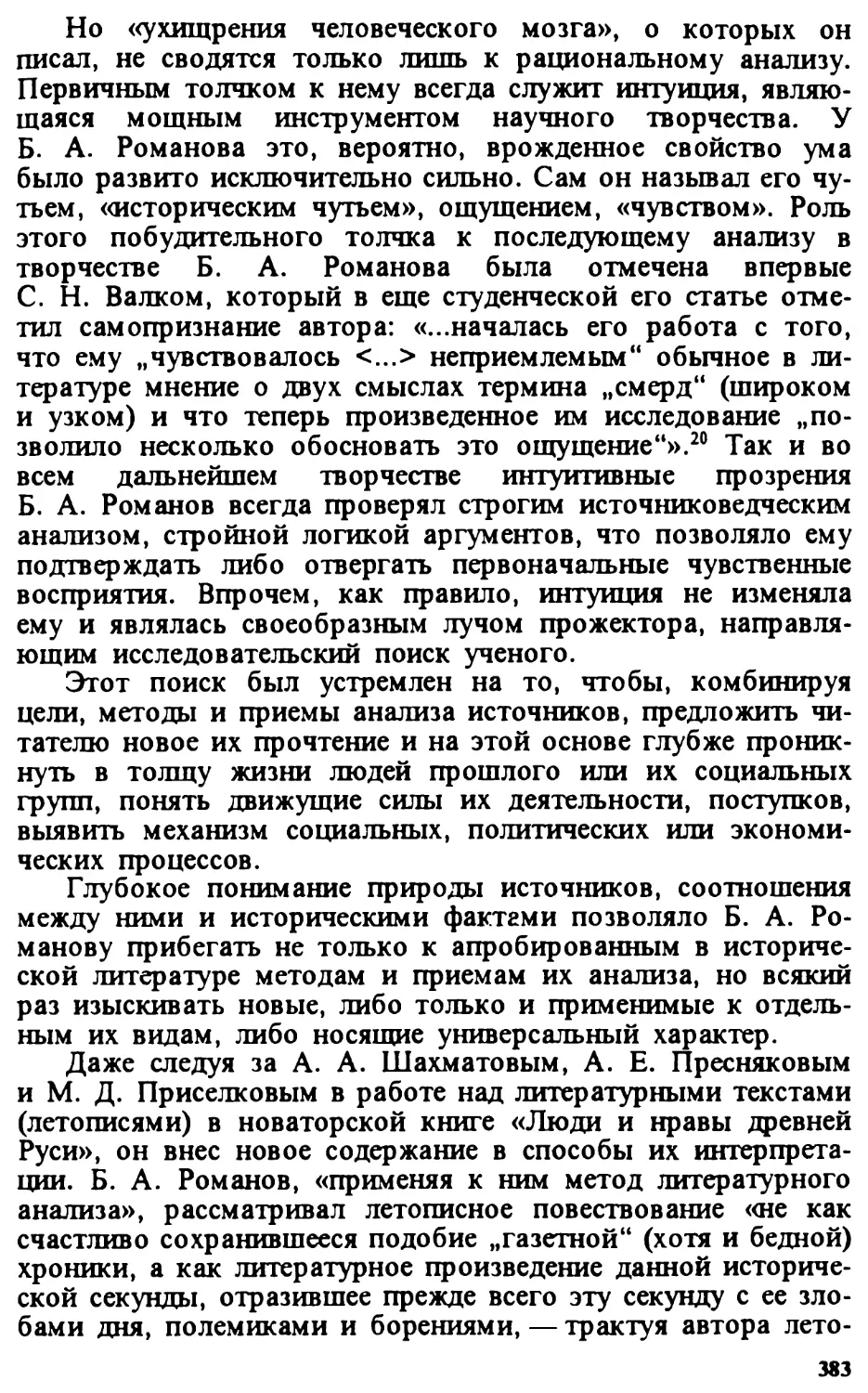

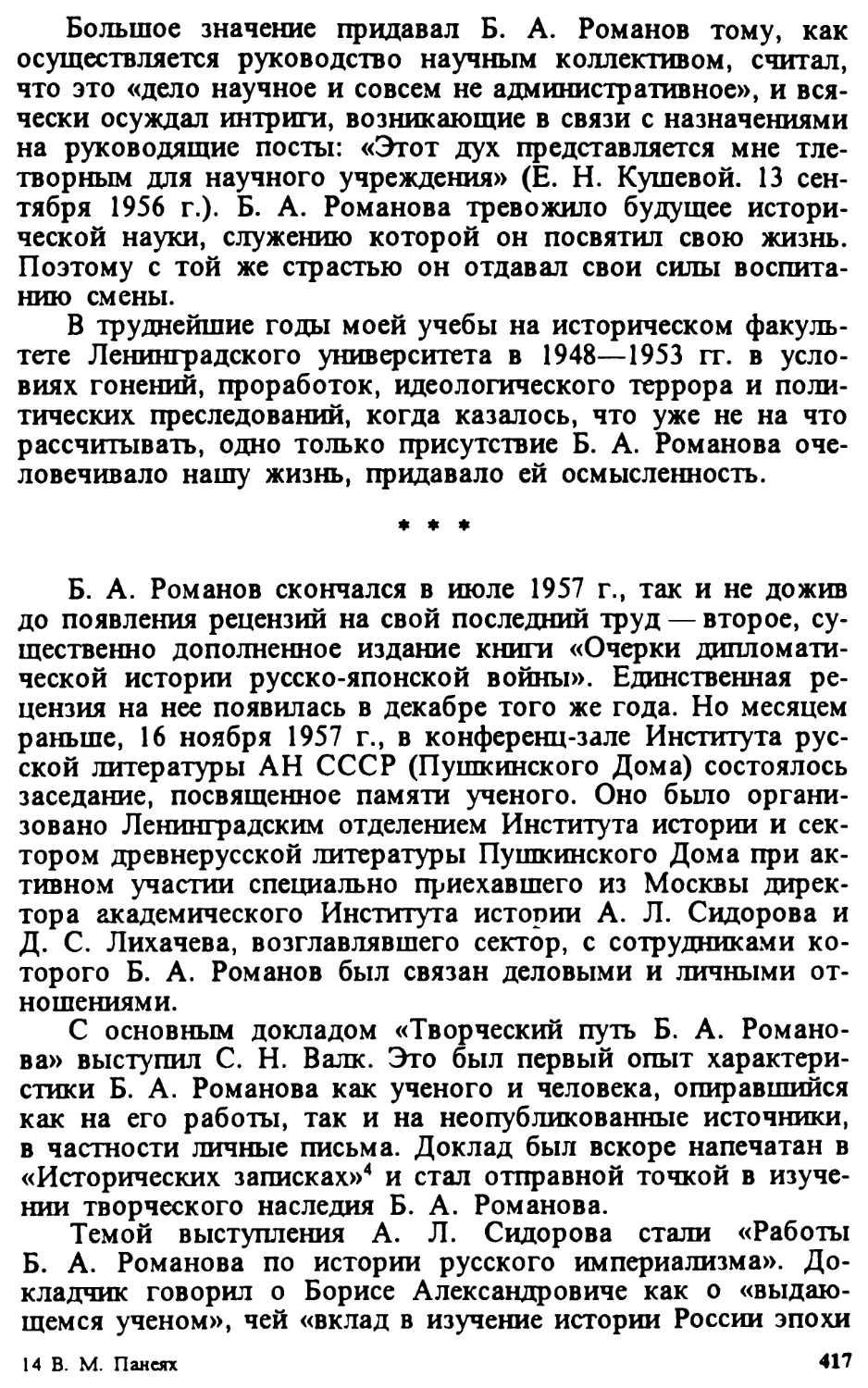

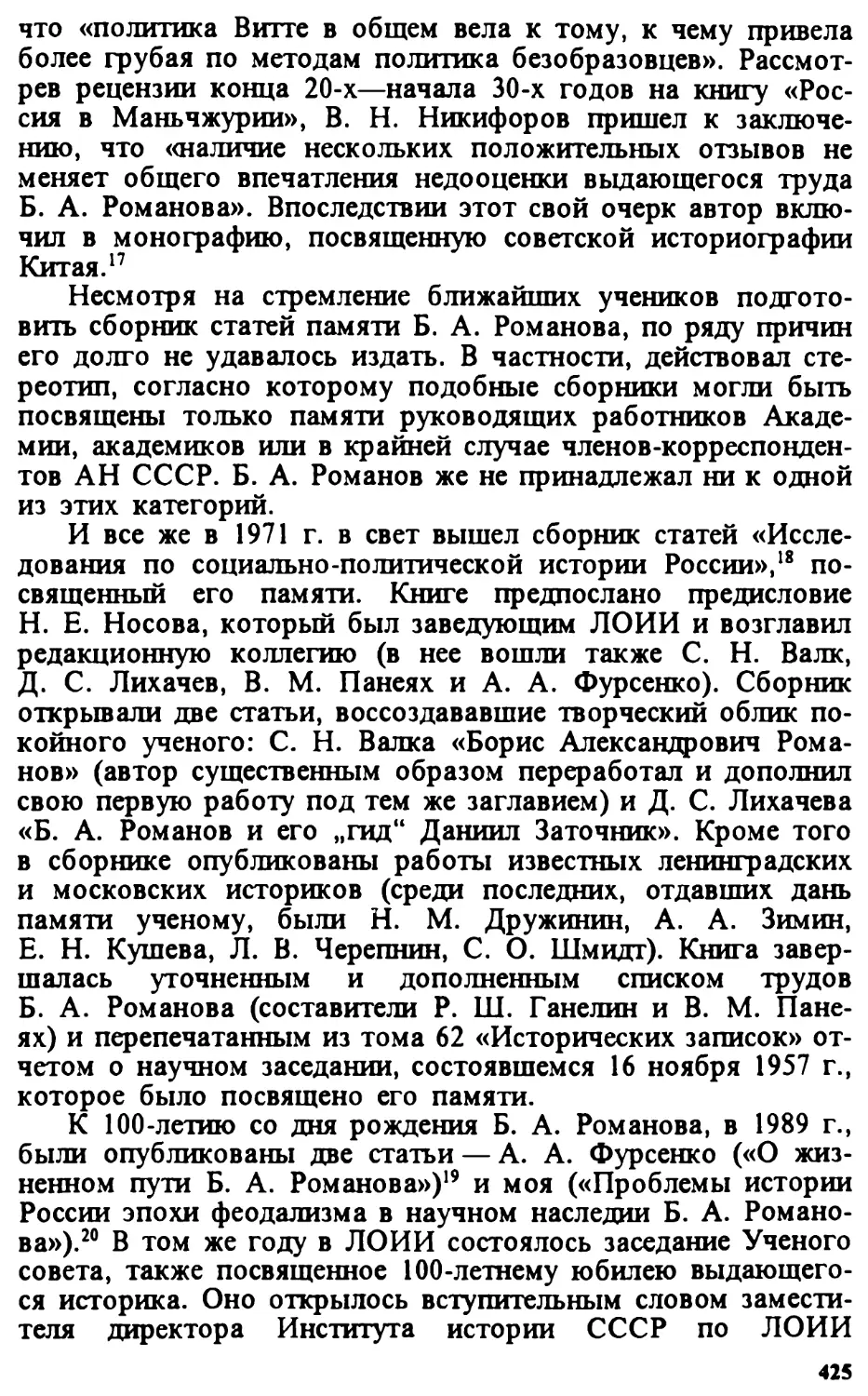

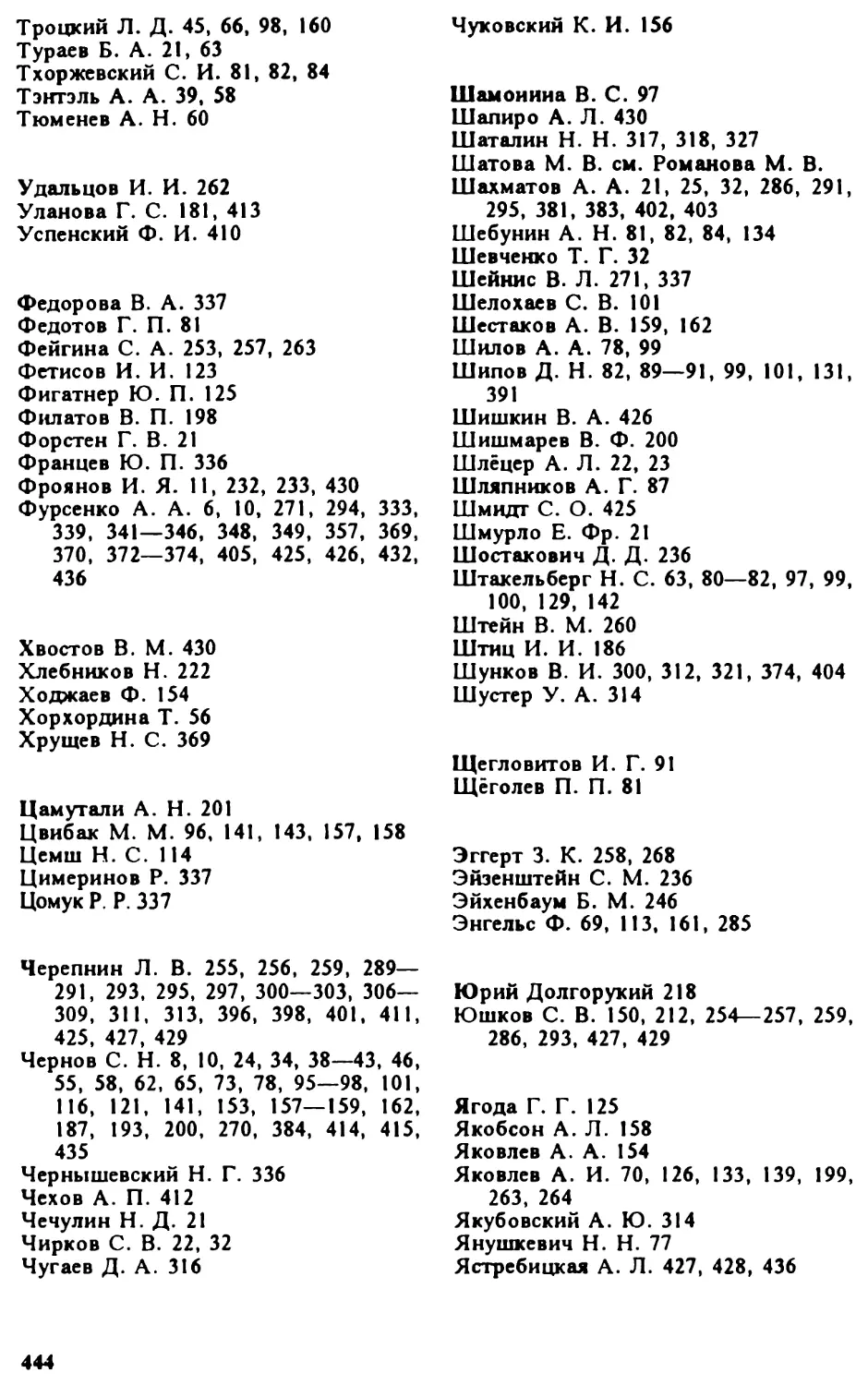

Б Л. Романов (1951 г.)

В книге освещен жизненный и творческий путь выдающегося историка

Б. А. Романова (1889—1957). Получив профессиональное образование в до-

революционном Петербургском университете как специалист по истории

древней Руси, Б. А. Романов после Октябрьской революции стал активно

разрабатывать проблемы внешней и внутренней политики России конца

XIX—начала XX в. Он оставил глубокий след в историографии. Его перу

принадлежит монография «Россия в Маньчжурии» (1928), «Люди и нравы

древней Руси» (1947), «Очерки дипломатической истории русско-японской

войны» (1947, 1955), комментарии к «Правде Русской» (1940, 1947). «Судеб-

нику 1550 г.» (1952), ряд статей и публикаций источников. Работы

Б. А. Романова основываются на блестящей источниковедческой технике,

отличаются новаторством, отточенным литературным стилем, парадоксаль-

ностью, оригинальностью. Он опережал свое время, в котором ему прихо-

дилось жить и творить (20—50-е годы), — время идеологического гнета,

принудительного единомыслия, проработок и репрессий. Б. А. Романов раз-

делил участь многих представителей петербургской исторической школы,

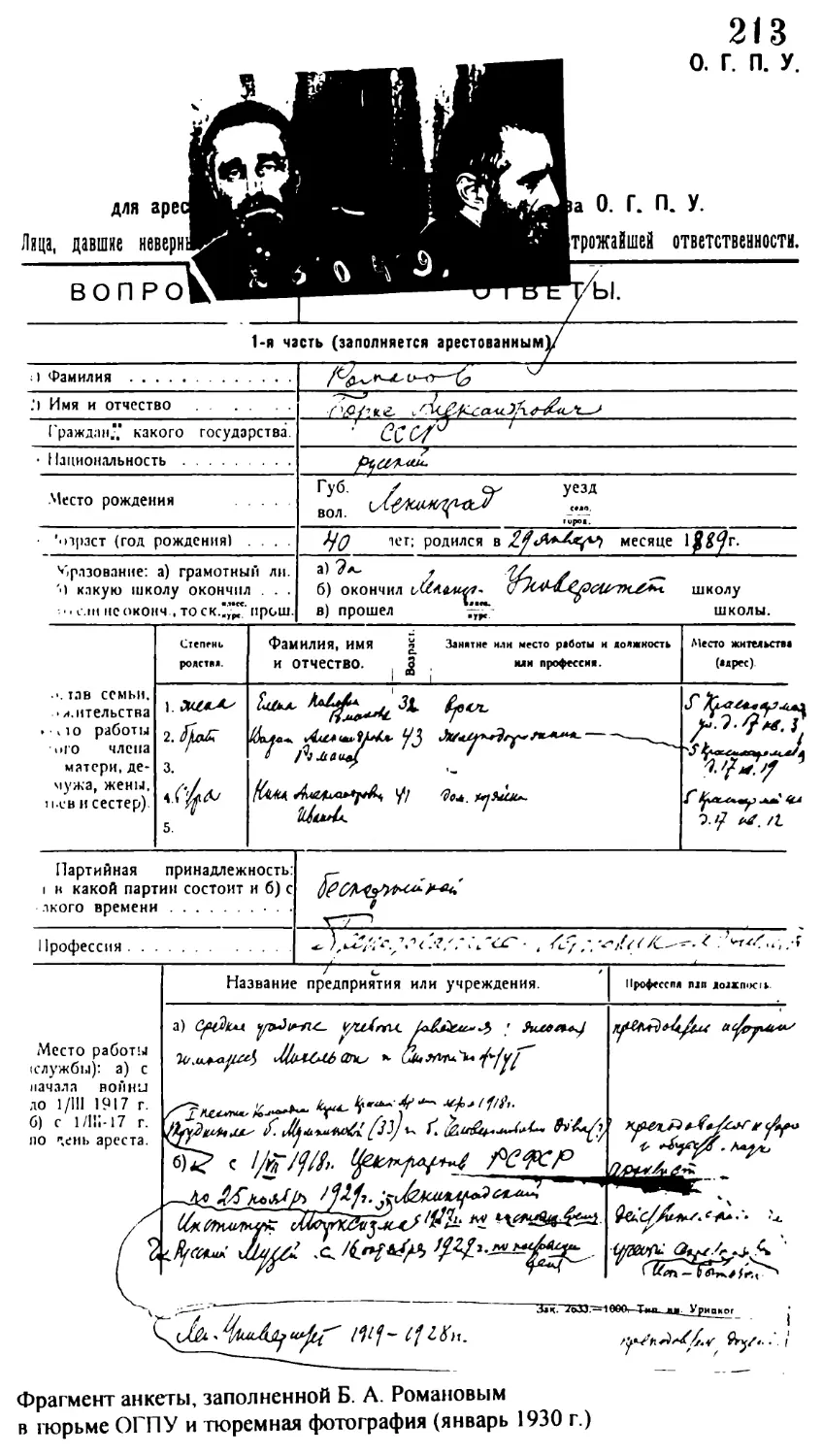

был репрессирован в 1930 г. по так называемому Академическому делу

1929—1931 гг., отбывал срок заключения на строительстве Беломоро-Бал-

тийского канала, подвергался высылке на 101-й км, гонениям и проработ-

кам, он постоянно ощущал себя аутсайдером советской исторической науки.

Б. А. Романов в период недолгого преподавания в Ленинградском универ-

ситете (1944—1953 гг.) создал свою школу, воспитал замечательных истори-

ков.

Рецензенты:

академик Б. В. АНАНЬИЧ,

доктор исторических наук М. Б. СВЕРДЛОВ

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда

согласно проекту № 00-01-16010д

ISBN 5-860007-222-8

•6л.

ааучнип б'лбшотекь

В- Г. Бздвнсюте

С В. М. Панеях, 2000

© «Дмитрий Буланин», 2000

Ученикам

Бориса Александровича

Романова

ОТ АВТОРА

Когда уходит из жизни крупный ученый, память о нем

хранят его ученики, друзья и коллеги. Но и с их уходом она

постепенно угасает. Для новых поколений их предшествен-

ник предстает только как автор книг и статей — не больше

того. Иногда его труды становятся объектами различных ис-

ториографических интерпретаций. Еще реже — о творческом

пути рассказывают несколько небезошибочных статей. Оста-

ется непроясненным многое, необходимое для понимания не-

повторимой личности.

В какой среде он формировался? Кого он считал своими

учителями? Как складывался его авторский почерк? Каковы

были условия, в которых существовала наука и работал

автор? Как власти относились к нему? Каковы были внешние

влияния? Как автор пережил эпоху террора и идеологиче-

ского гнета? Как он работал над своими книгами, как сло-

жилась их судьба? В чем особенности его профессиональной

техники исследования и мастерства историка? Каков круг его

общения? В чем заключалось его педагогическое мастерство?

Чем он притягивал к себе научную и студенческую моло-

дежь? Обрел ли он при жизни причитающейся ему славы и

общественного признания? В чем, наконец, феномен его лич-

ности?

Эти нелегкие вопросы я задавал себе, когда писал книгу

о Борисе Александровиче Романове (1889—1957). Над ними

мне приходилось задумываться и ранее, вновь и вновь вчи-

тываясь в его работы, вспоминая многие часы и дни об-

щения с ним на протяжении 9 лет, в попытке постигнуть сек-

реты его выдающегося таланта и мастерства. Задача отве-

тить на те же вопросы стояла до того и перед С. Н. Валком,

с которым он учился примерно в одно время в Петербург-

ском университете, вместе работал в Центрархиве (20-е

годы), в Ленинградском отделении Института истории АН

5

СССР (1944—1957 гг.) и в Ленинградском государственном

университете (1944—1950 гг.), и Д. С. Лихачевым, истори-

ком литературы, также в одно время с Б. А. Романовым ра-

ботавшим на историческом факультете и немало общавшим-

ся с ним. Они были первыми, напечатавшими вскоре после

кончины Б. А. Романова замечательные мемориальные ста-

тьи.1 Эти ученые позднее написали еще по статье о нем —

для первого сборника памяти Б. А. Романова (1971 г.).2

Через 11 лет известный московский востоковед и историо-

граф В. Н. Никифоров, который при жизни Б. А. Романова

не был с ним знаком, опубликовал статью, приуроченную к

его 80-летию, в которой охарактеризовал главным образом

труды ученого, посвященные исследованию дальневосточной

политики самодержавия в конце XIX—начале XX в.,3 пере-

печатав ее затем в своей книге.4 Дважды писал об учителе

один из его ближайших учеников А. А. Фурсенко — первый

раз к 100-летию Б. А. Романова,5 затем для второго сборни-

ка статей его памяти (1991 г.).6 В этом же сборнике опубли-

кованы работы и других ближайших учеников Б. А. Рома-

нова, посвященные анализу его творчества, — Б. В. Ананьи-

ча,7 Р. Ш. Ганелина8 и моя,9 а также С. Г. Беляева10 и

К. Н. Сербиной.11 Н. Е. Носов к моменту подготовки этого

сборника, к сожалению, скончался, и потому статья, пред-

ставленная его наследниками, посвящена другой проблема-

тике.12 Но Н. Е. Носов был инициатором и ответственным

редактором первого сборника памяти Б. А. Романова.

Казалось, такое изобилие работ могло бы исчерпать эту

тему. Однако когда я в 1989 г. впервые только лишь при-

коснулся к ней, написав статью «Проблемы истории России

эпохи феодализма в научном наследии Б. А. Романова»,13 то

уже тогда понял, что это не так. Не на все вопросы, пере-

численные в начале этого предисловия, были получены от-

веты. Кроме того, цензурные ограничения не позволили ав-

торам ряда статей осветить те или иные стороны его био-

графии, даже упоминание о которых было под запретом. И

я постепенно стал все более и более углубляться в эту про-

блему, пытаясь постичь секреты выдающегося таланта и мас-

терства Б. А. Романова, воссоздать характерологические

особенности его личности. В результате появилась серия ста-

тей, в которых получили освещение отдельные стороны его

творческой жизни и судьбы: «Б. А. Романов об издании

„Духовных и договорных грамот...“ и задачах археогра-

фии»,14 «Б. А. Романов о типе комментариев к Судебникам

XV—XV вв.»,15 «Борис Александрович Романов (1889—1957).

Трудная судьба ученого»,16 «Борис Александрович Романов:

6

Письма друзьям и коллегам»,17 «Борис Александрович Рома-

нов (1889—1957)»,18 «„Настоящая жизнь": Борис Александро-

вич Романов — студент Петербургского университета. 1906—

1911 годы»,19 «„Люди и нравы древней Руси" Бориса Алек-

сандровича Романова: судьба книги»,20 «Борис

Александрович Романов»,21 «Борис Александрович Романов

и Иван Иванович Смирнов»,22 «Михаил Илларионович Ар-

тамонов и Борис Александрович Романов», «„Россия в

Манчьжурии" Бориса Александровича Романова: судьба

книги».23 Последняя статья написана в соавторстве с

Б. В. Ананьичем. Все они в том или ином виде вошли в на-

стоящую книгу, решение о работе над которой было принято

мной по совету моих друзей — ближайших учеников

Б. А. Романова.

В этой связи прежде всего потребовалось определить круг

источников. Разумеется, одними из важнейших являются

труды ученого. Сам Б. А. Романов писал в другой связи, что

«методологические воззрения» историка «подлежали бы вы-

яснению в первую очередь по опубликованным исследовани-

ям» (А. С. Кану. 3 декабря 1950 г.). Но они лишь в скрытом

виде могут свидетельствовать об этических принципах, кото-

рых придерживался Б. А. Романов применительно к научному

творчеству. В некоторой степени по его работам можно судить

о личностных чертах автора. Однако уже изданные книги и

статьи не предоставляют возможности судить о процессе и

этапах работы над ними. Для этого следовало подвергнуть

анализу рукописи автора, равно как и ту часть научного на-

следия, которая осталась неизданной либо и не предназнача-

лась к опубликованию (внутренние отзывы, тексты речей и вы-

ступлений, отчеты, заявления, докладные записки). Изучены

также документальные материалы (дипломы, трудовые списки

и книжки, справки, выданные Б. А. Романову, списки науч-

ных трудов, автобиографии и т. д.). Наконец, одним из важ-

нейших источников является эпистолярное наследие Б. А. Ро-

манова. Именно по письмам можно в некоторой степени су-

дить о его отношении к ситуации в стране, в науке, в тех

учреждениях, в которых он работал или с которыми тесно со-

прикасался, о том, что Б. А. Романов думал об условиях, в

которых протекала его деятельность ученого и профессора

университета, как он оценивал человеческие и профессиональ-

ные качества коллег, в чем особенность его отношения к дру-

зьям, коллегам и ученикам, наконец, что он писал о своих за-

мыслах и путях их реализации.

Б. А. Романов любил переписываться и всегда находил

для этого время. Так, в неотправленном письме от 19 фев-

7

раля 1953 г. он благодарит Е. Н. Кушеву за письмо и про-

должает: «Эта форма общения на расстоянии мне симпатич-

нее, чем телефон. Говорить труднее...». Он был подлинным

мастером эпистолярного жанра. Б. А. Романов придержи-

вался в переписке определенной тактики. На личные письма,

говорил он, следует отвечать в день их получения, а на де-

ловые — не ранее, чем на следующий день.25 Адресатами

Б. А. Романова были десятки людей. В молодости он писал

от руки, впоследствии, когда была приобретена пишущая ма-

шинка и оказался поврежденным глазной нерв, отстукивал

их, за исключением тех случаев, когда оказывался вне дома

(в санатории, на даче). Именно эта особенность облегчает

доступ к письмам Б. А. Романова, как правило, оставлявше-

го у себя их отпуск. В его фонде (в Архиве С.-Петербург-

ского филиала Института российской истории РАН) сохра-

нились не только те материалы, о которых шла речь выше,

но и сотни таких отпусков писем, относящихся к послевоен-

ному периоду. Архивные ссылки при их цитировании не да-

ются, а в тексте отмечается только адресат и дата. Исполь-

зованы в книге и письма Б. А. Романова, хранящиеся в фон-

дах других архивохранилищ (ОПИ ГИМ, ОР РГБ, ОР РНБ,

ПФА РАН и др.), а также у самих адресатов Б. А. Рома-

нова.

Особо следует остановиться на переписке Б. А. Романова

с Е. Н. Кушевой, работавшей в Институте истории АН

СССР, ученице П. Г. Любомирова и С. Н. Чернова — бли-

жайших, еще со студенческих лет, друзей Б. А. Романова.

Это целый комплекс, представляющий исключительный ин-

терес.26 Первое из сохранившихся его писем ей было отправ-

лено в 1942 г. из Ташкента в хлопковый совхоз, затем (после

возвращения из эвакуации) Б. А. Романов регулярно писал

Е. Н. Кушевой из Ленинграда в Москву — вплоть до 1957 г.

Содержание этих писем весьма разнородно. Но в центре его

внимания неизменно оказываются творческие планы, «отче-

ты» о ходе текущей работы, сообщения о субъективных и

объективных трудностях и препятствиях, суждения о работах

и докладах коллег, описания (иногда подробные) научных

заседаний, обоснование своей позиции в связи с различными

коллизиями научной и общественной жизни, сообщения о ра-

боте учеников, оценка конфликтных ситуаций и позиций сто-

рон, в том числе своей, раздумья по поводу общественной

атмосферы в стране, ее влияния на развитие исторической

науки. Нередко Б. А. Романов прилагал к своим письмам

документы — планы, тексты своих институтских отчетов о

проделанной работе, тексты своих выступлений на заседани-

8

ях, даже свои статьи в стенгазете, сопровождая указаниями,

что он пересылает эти материалы «для архива».

Это обстоятельство и ряд других косвенных признаков

позволяют предположить, что между Б. А. Романовым и

Е. Н. Кушевой была договоренность, согласно которой его

письма к ней заменяли собой дневник и были в то же время

частичным дубликатом архива автора. О том свидетельству-

ет и упоминание в письме к ней об отклоненной журналом

«Вопросы истории» рецензии на издание «Духовных и дого-

ворных грамот великих и удельных князей», текст которой

Б. Д. Греков «возможно сдаст <...> Вам в „архив"» (из дру-

гого письма: «Не было бы странным, чтобы она дошла до

Вас для приобщения к делам»). Такая необычная на первый

взгляд форма ведения «дневника» и хранения архива вполне

объяснима, если принять во внимание трагические страницы

биографии Б. А. Романова. Именно арест Б. А. Романова в

январе 1930 г. привел к тому, что были конфискованы его

бумаги, в том числе готовые, но еще не опубликованные ра-

боты, письма и другие материалы.

Для описания следствия по сфабрикованному «Академи-

ческому делу», по которому проходил Б. А. Романов, были

привлечены материалы, хранящиеся в Архиве Управления

ФСБ по С.-Петербургу и области, в том числе протоколы

допросов и собственноручных показаний, а также реабили-

тационные документы.

Борис Александрович Романов был и остается моим

единственным учителем. Поэтому я работал над книгой и с

энтузиазмом, и с чувством благодарности. При этом я не

предавался иллюзиям, что мне удастся воссоздать его образ

во всей полноте — человека незаурядного, обладавшего вы-

дающимся талантом, интересы которого были многогранны,

а жизнь трагичной. Подобные претензии свидетельствовали

бы лишь о непонимании масштабов его личности и преуве-

личенных представлениях о своих возможностях.

И все же это не в полной мере книга ученика о своем

учителе. Я поставил перед собой в качестве основной

цели — написать работу об ученом, представителе петер-

бургской исторической школы, работавшем на переломе

эпох, сполна испытавшем такие удары судьбы, которые

укоротили его жизнь и не дали возможности всецело реа-

лизовать его потенциал. Поэтому мои собственные воспо-

минания играют в книге лишь минимальную и подчинен-

ную роль, поскольку предпочтение отдавалось более объ-

ективным свидетельствам.

9

Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю

благодарность коллегам — Б. С. Кагановичу, А. П. Купай-

городской, В. В. Поликарпову, А. Я. Разумову, Е. А. Рос-

товцеву, Т. Г. Смирновой, В. С. Соболеву, оказавшим мне

помощь при сборе архивных материалов. Не могу не вспом-

нить в этой связи о Е. Н. Кушевой, рассказывавшей мне о

Б. А. Романове и его друзьях — П. Г. Любомирове и

С. Н. Чернове. Многим обязан я также Л. Е. Косенко, осу-

ществившей перепечатку моей рукописи на компьютере. На-

конец, эта книга наверняка не была бы написана, если бы

не неоценимая дружеская поддержка и постоянная помощь

ближайших учеников Б. А. Романова — моих друзей —

Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина и А. А. Фурсенко. Много

сделал для увековечения памяти нашего учителя рано скон-

чавшийся его ученик Н. Е. Носов (1924—1985), а его чрез-

вычайно ценные воспоминания о Б. А. Романове весьма по-

могли мне при работе над этой книгой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Волк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 269—

282; Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и

нравы древней Руси»//ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 486—495 (перепечат-

ка: Прошлое — будущему: статьи и очерки. Л., 1985. С. 469—285).

* Волк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-

ально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александро-

вича Романова. Л., 1971. С. 8—38; Лихачев Д. С. Б. А. Романов и его «гид»

Даниил Заточник//Там же. С. 39—43.

3 Никифоров В. Н. Борис Александрович Романов (К восьмидесятиле-

тию со дня рождения)//Народы Азии и Африки. 1969. № 3. С. 206—210.

4 Никифоров В. Н. Советские историки о проблемах Китая. М.. 1970.

С. 340—345.

5 Фурсенко А. А. О жизненном пути Б. А. Романова//ВИ. 1989. № И.

С. 155—162.

6 Фурсенко А. А. Борис Александрович Романов//Проблемы социаль-

но-экономической истории России: К 100-летию со дня рождения Бориса

Александровича Романова. СПб., 1991. С. 5—18.

7 Ананьич Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе Б. А. Ро-

манова//Там же. С. 30—40.

8 Ганелин Р. Ш. Б. А. Романов — историк революционного движения

в России//Там же. С. 41—53.

9 Панеях В. М. Б. А. Романов об издании Судебников XV—XVI вв. //

Там же. С. 19—29.

10 Беляев С. Г. Б. А. Романов-архивист//Там же. С. 57—62.

11 Сербина К. Н Из воспоминаний о Б. А. Романове//Там же. С. 54—

56.

10

12 Носов Н. Е. Русский город феодальной эпохи: проблемы и пути изу-

чения//Там же. С. 63—71.

13 История СССР. 1989. № 1.

14 Реализм исторического мышления: Проблемы отечественной истории

периода феодализма: Чтения, посвященные памяти А. Л. Станиславского:

Тезисы докладов и сообщений. М., 1991.

15 АЕ за 1990 г. М., 1992.

16 Новая и новейшая история. 1993. № 1.

17 ОИ. 1993. № 3.

18 Историки России XVIII—XX вв.: Архивно-информационный бюлле-

тень № 14: Приложение к журналу «Исторический архив». [М.], 1996.

Вып. 3.

19 Средневековая и новая Россия: Сб. статей: К 60-летию профессора

Игоря Яковлевича Фроянова. СПб., 1996.

20 ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 50.

21 Историческая наука России в XX в. М., 1997.

22 У источника: Сб. статей в честь члена-корреспондента РАН

С. М. Каштанова. М., 1997.

23 С.-Петербургский университет. 1998. № 27 (3494).

24 Россия в XIX—XX вв.: Сб. статей к 70-летию со дня рождения

Р. Ш. Ганелина. СПб., 1998.

23 Так, 27 августа 1950 г. Б. А. Романов писал И. И. Смирнову: «Во-

преки обычаю, отвечаю не в тот же день».

26 Письма Б. А. Романова Е. Н. Кушевой были сданы ею в Архив РАН

вместе с остальной частью ее богатого архива, но я использовал их отпуски.

Часть писем я скопировал еще при ее жизни, благодаря тому, что она раз-

решила мне их взять на некоторое время и даже увезти из Москвы в Ле-

нинград.

ПРОЛОГ

Могли ли предугадать родители жизненный путь и судь-

бу своего сына, названного Борисом, родившегося в Петер-

бурге 29 января (10 февраля) 1889 г., младшего из детей в

семье профессора Института инженеров путей сообщения

Александра Дементьевича Романова и школьного врача

Марии Васильевны (урожденной Шатовой)? В конце 80-х

годов прошлого века люди этого круга едва ли задумыва-

лись о возможности бурных революционных потрясений.

Они не могли даже предположить, что им самим и их детям

придется пережить три революции, последняя из которых

круто изменит все общественные отношения в стране и их

устойчивый и казавшийся благополучным жизненный уклад,

а сын Борис в результате этого подвергнется репрессиям и

гонениям, проведет несколько лет в тюрьме и концентраци-

онном лагере, станет известным ученым, памяти которого

будут посвящаться книги и издаваться сборники статей.

Ничто, казалось бы, не предвещало и выбора Б. А. Ро-

мановым профессии историка. Ведь ни его родители, ни его

родственники не были профессионально связаны с гумани-

тарными науками. Его мать принадлежала к южнорусскому

дворянскому роду, воспитывалась в семье военного, дослу-

жившегося до полковничьего чина. Отец А. Д. Романова

происходил из нижегородских государственных крестьян, в

50—60-х годах XIX в. служил межевщиком в Нижегородской

палате государственных имуществ, а его мать до замужества

была дворовой крепостной? Об отце Б. А. Романова извест-

но существенно больше, чем о его матери.

А. Д. Романов родился в 1853 г. в многодетной семье.

Его биография характерна для людей, вышедших из низов

и поднявшихся в верхи общества в условиях пореформен-

12

ной России исключительно благодаря их талантам и рабо-

тоспособности. Учась в Нижегородской гимназии с

1863 г., А. Д. Романов вынужден был одновременно да-

вать частные уроки, чтобы как-то прожить и помогать

семье родителей. После окончания с золотой медалью гим-

назии А. Д. Романов в 1870 г. стал студентом физико-ма-

тематического факультета Петербургского университета по

математическому разряду, где и получил математическое

образование. В 1874 г. он сразу же по окончании универ-

ситета поступил на 3-й курс Института инженеров путей

сообщения. Можно предположить, что стремление овладеть

другой профессией было связано с бурным ростом желез-

нодорожного строительства в 70—80-е годы, открывавшим

возможность проявить себя человеку и из низов именно

на этом новом поприще. Еще будучи студентом института,

А. Д. Романов принимал участие в строительстве Орен-

бургской железной дороги.

Завершил образование в институте он в 1877 г. и полу-

чил звание гражданского инженера с правом производства

строительных работ и с правом на чин коллежского секре-

таря, после чего А. Д. Романов поступил на службу в

армию, где от рядового вольноопределяющегося I разряда в

запасном батальоне лейб-гвардии Семеновского полка за

2 года прошел путь через чины унтер-офицера, портупей-юн-

кера до подпоручика первого железнодорожного батальона

в Москве.

Уволившись с воинской службы «по прошению» в 1879 г.,

А. Д. Романов начал преподавательскую деятельность в ка-

честве внештатного репетитора в своей второй alma mater,

куда его пригласил его учитель, профессор и заведующий ка-

федрой паровой механики и паровозов Л. А. Браков. Одно-

временно А. Д. Романов работал в Техническо-инспектор-

ском комитете железных дорог. И в дальнейшем он совме-

щал практическую работу в железнодорожном ведомстве с

педагогической и научной деятельностью в Институте инже-

неров путей сообщения. В институте А. Д. Романов сделал

блестящую карьеру, начало которой было положено перево-

дом на должность штатного репетитора. Репетиторы, как и

профессора, получали твердый оклад—вне зависимости от

числа читаемых лекций. В 1887 г. А. Д. Романов переводит-

ся на должность экстраординарного профессора, а в 1896 г.

становится ординарным профессором по кафедре приклад-

ной механики, которую и возглавил. Наконец, по выслуге

25 лет, в 1904 г., он получил звание заслуженного профессо-

ра Института инженеров путей сообщения и чин действи-

13

тельного статского советника. А. Д. Романов читал курс

лекции «Теория паровых машин», «Паровозы», «Подъемные

машины»; два последних лекционных курса были опублико-

ваны. В сфере исследовательской работы А. Д. Романов,

развивая теорию паровозов, разработал метод расчета паро-

возных шатунов и предложил вместо криволинейного графи-

ка силы тяги — параболический.2

Практическая деятельность А. Д. Романова в железнодо-

рожном ведомстве связана была, в частности, с зарубежными

поездками. Так, в 1877 г. его командировали в Германию

для приемки рельсов, тогда же он побывал во Франции и в

Бельгии, а в 1892 г. — в США для изучения вопроса об об-

служивании паровозов сменными бригадами. Возвратился из

Америки А. Д. Романов через Тихий океан и тем самым со-

вершил кругосветное путешествие.

Внешне неожиданной была добровольная отставка

А. Д. Романова, как только им был выслужен необходимый

стаж для получения пенсии. Прекратил свою преподаватель-

скую деятельность в 1909 г. 56-летний преуспевающий про-

фессор и практическую работу—крупный инженер. Можно

предполагать, что им двигали иные интересы, которым он

хотел посвятить себя, освободившись от государственной

службы.

Еще в гимназические времена А. Д. Романова захватила

страсть к овладению языками. Тогда он самостоятельно, без

учителя, начал изучать английский и итальянский. Впослед-

ствии он посвящал освоению иностранных языков все сво-

бодное время, став полиглотом. Реализовывал свой не такой

уж распространенный дар А. Д. Романов во время много-

численных поездок в Европу, Америку, Азию и Северную

Африку, используя для этого отпускное время и командиров-

ки. После же выхода в отставку он проводил многие месяцы

и годы в путешествиях, в ходе которых углублял и расширял

свои знания. Так, летом в 1911 г. А. Д. Романов провел

3 месяца в Ченду — главном городе китайской провинции

Сычуань, где не только изучал китайский язык (вместе с бу-

дущим крупнейшим ученым-китаистом В. М. Алексеевым),

но и попробовал записывать китайскую речь в транскрипции

латинскими буквами, потерпев, по его словам, как это было

и с другими иностранцами, неудачу, после чего, в результате

«нескольких проб, решил остановиться на русском алфавите

как наиболее богатом». Результатом этого опыта стала на-

писанная в 1913 г. брошюра «О транскрипции звуков китай-

ского языка», которая, однако, из-за начавшейся войны была

напечатана в Типографии имп. Академии наук только в

14

1916 г.3 Предпослав своей работе два эпиграфа («Ап inpre-

tentious contribution to knowledge»4 и пушкинскую строку

«Твой труд тебе награда»), А. Д. Романов в кратком преди-

словии обрисовал мотивы, приведшие его к решению выпол-

нить эту работу: «И малый труд, за который пришлось

взяться по собственному побуждению и совершенно беско-

рыстно,— труд, без всяких претензий относительно его зна-

чения, но старательно и любовно выполненный, может до-

ставить большое удовлетворение, независимо от того, что

скажут о нем другие».

Выход в свет этой брошюры застал А. Д. Романова в

Европе, куда он уехал лечиться в 1914 г. и откуда сумел

вернуться только в 1920 г. В постскриптуме к предисло-

вию, написанном в Риме 12 апреля 1915 г., он сообщал,

что «имел случай в Национальной центральной библиотеке

г. Рима ознакомиться с книгой <...>, где автором приме-

нена своя собственная транскрипция и приведен список

односложных слов северного мандаринского наречия», а

затем в Неаполе познакомился с «бароном Гвидо Витале,

профессором китайского и русского языков в тамошнем

Восточном институте». Закончил свой постскриптум

А. Д. Романов прочувственной фразой: «От работы своей

получено мной все, чего только мог желать: душевное

удовлетворение и ряд светлых радужных минут, — и она

совпала у меня со временем обеспеченных и очарователь-

ных переживаний, — с той счастливой порой, когда я, на-

слаждаясь красотами природы и произведениями искусств,

жил преимущественно в области духа, и когда моим мыс-

лям не приводилось испытать никаких помех, ни угнете-

ния, хотя мне пришлось болеть сердцем за пострадавших

от войны и за тех, кто должен был нести на себе ее тя-

жести и терпеть невзгоды». Кроме этой работы А. Д. Ро-

манов подготовил также китайско-русский словарь по пе-

кинскому говору в новой транскрипции и несколько изме-

ненному алфавиту, но он так и не был издан.

Во время своих зарубежных путешествий А. Д. Романов

посещал музеи, выставки, промышленные и просветительские

учреждения. В Дании он заинтересовался одной из высших

народных школ и пришел к заключению, что «для подъема

культуры и распространения образования, то есть для увели-

чения духовного и материального <...> благосостояния, по-

добные школы для взрослых представляют могучее средство

<...> Они служат культурными центрами, оказывающими

воздействие на окрестное население». Интерес к проблемати-

ке, как и в случае с китайским языком, столь далекой от

15

прежних профессиональных занятии А. Д. Романова, был

настолько глубоким, что в 1908 г. он даже напечатал в жур-

нале «Вестник знания» статью «О народных школах в Дании,

Швеции и Финляндии». После летних поездок за границу в

период, когда он еще работал в институте, А. Д. Романов

выступал со своеобразными отчетами. Так, сохранилось от-

печатанное в типографии объявление о его сообщении, на-

меченном на 26 ноября 1906 г., которое должно было состо-

яться в актовом зале.

Совершенное владение иностранными языками позволило

А. Д. Романову проявить еще одну сторону своего дарова-

ния. Он интенсивно занимался переводческой работой, вы-

полнив и издав не только несколько переводов специальной

литературы, касающейся его профессии, но и автобиографию

«Из рабства к благам жизни» Букера Т. Вашингтона (1856—

1915) — чернокожего общественного деятеля США, выдви-

нувшего программу обучения негров сельскохозяйственным

наукам и ремеслам. Сопроводив свой перевод кратким пре-

дисловием, А. Д. Романов писал, что Букеру Вашингтону

«посчастливилось не только выработать из себя человека с

хорошим образованием, но и много сделать для распростра-

нения просвещения между своими соплеменниками», и «чем

больше будет таких тружеников», работающих «над просве-

щением народных масс, тем лучше для остальных классов

общества и вообще для всего человечества». Эти высказыва-

ния А. Д. Романова свидетельствуют о широте его воззре-

ний, неприятии расовых предрассудков и ксенофобии.

Отец Бориса Александровича Романова, таким образом,

был разносторонне образованным человеком, чьи интересы

распространялись на языки, искусство, науку, культуру, фи-

лософию, религию, социологию. Возможно, именно эта куль-

турная домашняя атмосфера способствовала возникновению

у Б. А. Романова интереса к исторической науке.

По приезде А. Д. Романова в 1920 г. из последней, став-

шей длительной, поездки за границу, он, лишенный после ре-

волюции пенсии, вынужден был принять неожиданное для

него приглашение — возобновить преподавание в Институте

инженеров железнодорожного транспорта. Своего сына,

Б. А. Романова, он застал уже давно женатым человеком,

работающим в Центрархиве. Длительные отлучки отца из

дома не могли не сказаться на их отношениях, утративших

прежнюю близость. Но Б. А. Романов высоко ценил его,

любил рассказывать о своей поездке с отцом за границу

(ставшей единственной), считал его незаурядным человеком

16

и неординарной личностью. А. Д. Романов скончался в

1923 г., а его жена пережила мужа на 4 года.

Старший брат Б. А. Романова — Вадим — пошел по сто-

пам отца и стал инженером-путейцем, сестра — Нина — учи-

тельницей.

Петербургская гимназия Человеколюбивого общества

стала школой, где Б. А. Романов получил среднее образова-

ние. Уже здесь, по его воспоминаниям, у него зародился тот

подход, который, развившись, становится одним из принци-

пов его профессиональной работы: «Еще учась по учебнику

Виппера в школе, я приучал себя, что-нибудь изучая, огля-

дывать шире весь горизонт в поисках откликов, сопоставле-

ний и перекликаний» (Е. Н. Кушевой. 16 октября 1954 г.).

Во время летних гимназических каникул 1905 г, накануне

последнего гимназического учебного года, отец взял своего

младшего сына с собой в Европу, как писал сам Б. А. Ро-

манов в одной из своих анкет, «с образовательной целью».5

Они побывали в Германии, Бельгии, Англии, Франции, Ис-

пании, Швейцарии и Австро-Венгрии. Александр Дементье-

вич ввел юношу в самую гущу культурной жизни европей-

ских стран, знакомил с учеными, деятелями культуры, водил

в музеи, университеты и библиотеки. Наибольшее впечатле-

ние на взрослеющего гимназиста произвела Англия — с ее

традициями, демократическими устоями и незыблемым пар-

ламентаризмом.

По возвращении домой после устоявшейся атмосферы За-

пада гимназист Борис Романов сразу окунулся в бурные со-

бытия 1905—1906 гг., коснувшиеся и средних учебных заве-

дений Петербурга. В гимназии Человеколюбивого общества,

как и в других гимназиях, образовался для руководства дви-

жением совет старост, в который входил и ученик выпуск-

ного класса Б. Романов. Совет старост объявлял забастовку

гимназистов, приветствовал введение педагогическим сове-

том гимназии автономии («с глубоким приветом товарищам

педагогам за их смелое и решительное выступление в борьбу

с отживающим режимом») и осудил их вскоре за отмену пед-

советом этой автономии, заявив о «враждебном отношении»

в связи с этим к тем же педагогам.6 Несомненно, эти дейст-

вия, как и представление о самодержавии, только что про-

игравшем войну с Японией, разделялись гимназистом Б. Ро-

мановым, поскольку он входил в этот совет старост.

Закончил гимназию он с золотой медалью через полго-

да— весной 1906 г.

17

1

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь и далее биографические данные об А. Д. Романове почерпнуты

из сохранившихся его документов в личном фонде Б. А. Романова (Архив

СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 1).

2 См.: Ленинградский Институт железнодорожного транспорта им. ака-

демика В. Н. Образцова. 1809—1959. М.. 1960. С. 130.

3 Романов А. Д., инженер, заслуженный профессор. О транскрипции зву-

ков китайского языка. Пг., 1916.

4 «Вклад интерпретаций в познание» (англ.).

5 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 5.

6 Волк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-

ально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александро-

вича Романова. Л., 1971. С. 8.

— 2 —

«НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»:

СТУДЕНТ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В 1906 г. Б. А. Романов поступил в Петербургский уни-

верситет на историческое отделение историко-филологиче-

ского факультета. Как он сам писал, именно здесь, в стенах

Петербургского университета, для него и его сверстников,

куда они «рвались» «каждый из своего уголка, каждый со

своей биографией, со своей „программой**, со своими чая-

ниями, но все <...> с одинаковым напряжением», наступила

«настоящая жизнь».1

Первое же впечатление было, однако, иным: им показа-

лось, что они угодили в настоящий хаос, который привнесла

в университет порожденная революцией 1905—1906 гг. новая

общественная атмосфера. Она, по свидетельству С. Н. Вал-

ка, сделала время их пребывания в Петербургском универси-

тете «самым блестящим периодом во всей почти вековой до-

революционной» его истории.2

В конце лета 1906 г., незадолго до начала занятий

Б. А. Романова на первом курсе, высочайшим указом Прави-

тельствующему сенату о временных правилах восстанавлива-

лась автономия университета, вводилось избрание ректора и

проректора его Советом, а деканов — факультетами? Одно-

временно изменялся и сам порядок получения высшего обра-

зования. Если до того существовала так называемая курсовая

система (возрожденная в послеоктябрьский период), то взамен

ее вводилась предметная система. Факультет устанавливал

лишь обязательный перечень дисциплин, экзамены по кото-

рым необходимо было сдать в любые сроки и в любой после-

довательности. Кроме того, студент должен был получить за-

четы по просеминарию и трем (по выбору) семинариям. Время

пребывания в университете не устанавливалось, посещение

19

лекций было необязательным. По выполнении всех требова-

ний студент получал выпускное свидетельство, дающее право

сдавать государственные экзамены — и снова через любое

число лет. Такая система была востребована революционными

событиями 1905—1906 гг., в которых участвовали и студенты

Петербургского университета, запустившие вследствие этого

свои учебные дела и не имевшие возможности вновь вклю-

читься в учебный процесс, опиравшийся на последовательную

курсовую систему. Но безотносительно к тому, что явилось

непосредственным импульсом к изменению системы универси-

тетского образования, это был шаг вперед в деле подготовки

прежде всего самостоятельно и профессионально мыслящих

специалистов.

Вчерашние гимназисты, как писал Б. А. Романов, очень

быстро поняли: новая, на их глазах складывавшаяся атмо-

сфера «свободного выбора и неподсказанных решений» ста-

вит перед ними задачу «не только присутствовать при „тво-

рении“, не столько чувствовать себя ее жертвами, сколько

самим творить свою жизнь, утверждать свое существование

в мельчайших его подробностях». Немудрено, что в этих ус-

ловиях их «жизненная мускулатура» развивалась «свободно

и здорово».4

Конечно же, одна только система прохождения универси-

тетских курсов, сколь впечатляющей она ни была, оказалась

бы бесплодной, если бы на историко-филологическом факуль-

тете к этому времени не сложился уникальный коллектив пре-

подавателей. Именно с 1906 г. он стал существенно обновлять-

ся за счет прихода ряда приват-доцентов и возвращения ранее

уволенных или ушедших профессоров, поддержавших студен-

ческие требования в 1899 г. Так, 1 сентября 1906 г. вернулся

в качестве приват-доцента по кафедре русской словесности

С. А. Венгеров, прекративший до того здесь работу в 1899 г.;

тогда же пришел на кафедру всеобщей истории приват-доцент

В. Н. Бенешевич; вновь стал преподавать на той же кафедре

маститый профессор Н. И. Кареев, прервавший здесь работу

в 1899 г.; сюда же в 1907 г. приглашается приват-доцент

П. К. Коковцов, а на кафедру истории церкви И. Д. Андреев.

Наконец, со второго года обучения Б. А. Романова (1907 г.)

приват-доцентом по кафедре русской истории становится

А. Е. Пресняков, сыгравший одну из решающих ролей в про-

фессиональном его становлении. Позднее — в 1908—1910 гг.

на факультете начали работать А. С. Архангельский,

В. М. Истрин, М. К. Клочков, М. Д. Приселков, С. М. Сере-

донин, А. А. Спицын, И. И. Толстой. Но и помимо этих

новых и заново приглашенных преподавателей в составе про-

20

фессоров и приват-доцентов историко-филологического фа-

культета оставался к 1906 г. ряд выдающихся ученых —

С. Ф. Платонов, А. С. Лаппо-Данилевский, А. А. Шахматов,

Э. Д. Гримм, И. А. Бодуэн де Куртенэ, И. М. Греве,

С. А. Жебелев, В. Н. Перетц, С. В. Рождественский,

Е. В. Тарле, Б. А. Тураев, Г. В. Форстен и др.5 Какая блестя-

щая плеяда!

К началу XX в. формировавшаяся с 30-х годов XIX в.

петербургская историческая школа достигла своего апогея.

Именно Петербургский университет, наряду с Академией

наук, был тем учреждением, где плодотворно работали ее

самые выдающиеся представители.

Одним из основоположников петербургской историчес-

кой школы по справедливости признается специалист по

античности М. С. Куторга, начавший чтение лекций в Пе-

тербургском университете в 1836 г. М. С. Куторга и его уче-

ники в исследовании во главу угла ставили требование на-

учного критического отношения к источникам и в этом су-

щественным образом расходились при определении задач

изучения истории с профессорами Московского университе-

та, прежде всего с Т. Н. Грановским. Эстафету от М. С. Ку-

торги принял В. Г. Васильевский, крупнейший византинист,

под влиянием которого находились многие ученые более мо-

лодого поколения, в частности С. Ф. Платонов, Н. Д. Чечу-

лин, Е. Фр. Шмурло, С. М. Середонин, В. Г. Дружинин,

А. С. Лаппо-Данилевский. За ними следовали их ученики

С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков и др.6

Если М. С. Куторга стоял у истоков петербургской ис-

торической школы, то, как считал С. Н. Валк, «ярким завер-

шением процесса ее создания стало творчество А. Е. Прес-

някова, и никто лучше его не представил основных черт ее

научного облика». А. Е. Преснякову был присущ интерес к

общим вопросам истории и социологии уже в ранние годы

его научной деятельности, но первая его студенческая работа

«в традициях петербургской школы» была посвящена изуче-

нию источника — «летописного памятника».7 А. Е. Пресня-

ков естественно считал себя представителем петербургской

исторической школы и в речи перед своим докторским дис-

путом в 1918 г. определил ее особенности. Доминирующую

черту школы он охарактеризовал как «научный реализм, ска-

зывавшийся прежде всего в конкретном, непосредственном

отношении к источнику и факту — вне зависимости от исто-

риографической традиции», в восстановлении прав источни-

ка и факта, получающих более полное и непосредственное

значение вне подчинения их подбора, анализа и построения

21

какой-либо заранее установленной схеме, вне социологиче-

ского догматизма, вредящего критическому отношению к

источникам. А. Е. Пресняков отметил, что в трудах предста-

вителей так называемой юридической школы, выдающимися

представителями которой были С. М. Соловьев и В. О. Клю-

чевский, при исследовании ими процесса образования Рус-

ского государства в XV в. «теоретический подход к материа-

лу <...> обратил данные первоисточников в ряд иллюстра-

ций готовой, не из них выведенной схемы, защищаемой

историко-социологической доктрины». В результате эти ис-

торики отбирали заведомо менее достоверные источники, в

частности отдавали предпочтение поздним источникам, отка-

зываясь при этом от более ранних, исключительно потому,

что они «лучше иллюстрировали принятую схему», «господ-

ство теоретических построений <...> привело к такому одно-

стороннему подбору данных, при котором отпадало из ком-

плекса все, что не годилось для иллюстрации установленной

схемы, не подтверждало ее предпосылок». Эта система исто-

рического мышления, по мнению А. Е. Преснякова, сложи-

лась «под влиянием немецкой идеалистической философии и

представляет собой отражение гегельянства».8

Петербургская историческая школа фактически была про-

тивопоставлена А. Е. Пресняковым московской, которую он

отождествил с «юридической школой» и которая, в частно-

сти, отличалась большей идеологизированностью, склонно-

стью к систематизации, вследствие чего материал, извлекае-

мый из источников, не играл подобающей ему роли, и под-

ход к нему страдал излишней теоретичностью.9 Дело было,

как справедливо отметил С. В. Чирков, в различном «отно-

шении историков к письменному памятнику и источнику и

тех корнях исследовательской методики, которую можно

обозначать как культуру исследования». При этом тщательно

документированное изложение в трудах петербуржцев, где

«слово „не от источников" расценивалось как слово от лу-

кавого», противостояло намеренному затушевыванию мос-

квичами-историками, особенно В. О. Ключевским, «огром-

ной предварительной работы над источником». Художествен-

но-исторический синтез москвичей противостоял «результату

скрупулезного документального анализа петербуржцев».10

Показательно, что П. Н. Милюков, яркий представитель

московской исторической школы, упрекал петербургских уче-

ных в излишней приверженности к источнику. Он считал,

что эта традиция восходит еще к А. Л. Шлёцеру, который

утверждал, что «русскую историю нельзя писать, не изучив

предварительно критически ее источников». И хотя, по мне-

22

нию П. Н. Милюкова, подход Шлёцера означал «переход от

компиляторов XVIII века к научному изучению истории, к

концу XIX в. он устарел и доживал в Петербурге свой век».

Обращение же петербургских историков к общим проблемам,

по мнению П. Н. Милюкова, стало результатом влияния

московской школы. Он даже вспоминал о своем посещении

в начале 90-х годов XIX в. «кружка русских историков», воз-

никшего еще в 80-х гг. как неформальное объединение науч-

ной молодежи, во главе которого встал С. Ф. Платонов, где

делал доклад, который, как ему представлялось, дал «новый

толчок» к уже проявившемуся «компромиссному» направле-

нию с «сохранением специфических петербургских огово-

рок». Признаки такого компромисса П. Н. Милюков обна-

ружил в известной книге С. Ф. Платонова о Смуте XVII в.,

в которой первая часть посвящена критике источников, а во

второй части изложена история Смуты «по-московски». «Ши-

роко и отвлеченно» могли мыслить также А. С. Лаппо-Да-

нилевский, Н. П. Павлов-Сильванский и А. Е. Пресняков.11

Безотносительно к тому, были ли петербургская и мос-

ковская школы резко противостоящими (как считал

А. Е. Пресняков) или уже в конце XIX в. испытывали вза-

имовлияние (по П. Н. Милюкову), следует признать, что

внутри петербургской исторической школы в начале XX в.

существовало два направления, представленные наиболее яр-

кими их фигурами — С. Ф. Платоновым и А. С. Лаппо-Да-

нилевским. Если для С. Ф. Платонова и его учеников харак-

терен был более «художественный» и в то же время эмпири-

ческий подход к задачам и методам исторического познания,

то А. С. Лаппо-Данилевский и его ученики стремились вы-

работать строгий научный метод исторического исследова-

ния.12

Б. А. Романов высоко ценил оба эти направления, особо

выделяя стоявшего несколько особняком А. Е. Преснякова.

Он стремился воспринять лучшие черты, свойственные петер-

бургской исторической школе, и в силу этого считал для себя

полезным посещение семинариев по русской истории и

С. Ф. Платонова, и А. С. Лаппо-Данилевского, и А. Е. Пре-

снякова.

По личным же склонностям, врожденной интуитивности

натуры, образному мышлению Б. А. Романов безусловно

склонялся к направлению, возглавлявшемуся С. Ф. Платоно-

вым (в орбите которого в то время находился и А. Е. Прес-

няков). Не случайно в его семинарии Б. А. Романов прора-

ботал больше, чем у других преподавателей — 3 года, а в се-

минарии А. С. Лаппо-Данилевского — всего один год.

23

На первом году обучения Б. А. Романов прослушал

общий курс русской истории, читавшийся С. Ф. Платоно-

вым. Через 15 лет, еще при жизни профессора, Б. А. Рома-

нов отмечал «литературную манеру чтения в аудитории» и

«обаяние этой манеры», которое «всегда было заключено в

том, что <...> казалось, что вам читают по тексту, а вы с

удивлением замечали, что перед вами свободная изустная

речь», в процессе которой перед студентами разворачивалась

картина «непрекращавшейся миниатюрной исследователь-

ской разработки частностей, выносившихся на кафедру и там

претерпевавших звуковое гранение».13

В университетские годы ближайшими друзьями Б. А. Ро-

манова стали Б. В. Александров, П. Г. Любомиров и

С. Н. Чернов, с которыми сохранились на всю жизнь дове-

рительные отношения (П. Г. Любомиров умер в 1935 г.,

Б. В. Александров — во время блокады Ленинграда,

С. Н. Чернов погиб в Пушкине в 1942 г. во время немецкой

оккупации). Для семинария С. Ф. Платонова Б. А. Романов

подготовил доклады «Окладные единицы в Московском го-

сударстве», «О приписках к царственной книге и Никонов-

ской летописи».14 Сохранились и наброски его выступления

«Замечания к докладу П. Г. Любомирова о методах

В. И. Сергеевича»15.

Но основными для Б. А. Романова стали все же занятия

у А. Е. Преснякова, которого он всю жизнь называл своим

учителем. Приглашенный в 1907 г. в университет в качестве

приват-доцента, по словам Б. А. Романова, «под прямым

влиянием роста научной требовательности студенческой ау-

дитории», А. Е. Пресняков включился в программу «специ-

альных — не эпизодических, а плановых — курсов по боль-

шим отделам общего курса для студентов, избравших своей

специальностью историю России», которые читались парал-

лельно «с ежегодно повторяемым годичным <...> общим кур-

сом профессора С. Ф. Платонова». Именно в рамках этой

программы А. Е. Пресняков «получил специальный курс Ки-

евской Руси», который состоял из лекций и семинария. В

следующих учебных годах он прочитал такие же курсы по

истории Западной Руси, Литовско-Русского государства, Се-

веро-Восточной Руси и Московского государства.1*

Б. А. Романов сразу же стал слушателем лекций

А. Е. Преснякова и активным участником его семинария, в

котором работал в течение двух учебных лет.17 Более того,

он неожиданно явился к А. Е. Преснякову на дом, что, как

отметил С. Н. Валк, «было необычно по тем временам»,18

чтобы заявить о своем желании заниматься у него. Это не

24

только не оттолкнуло преподавателя от молодого 18-летнего

студента, но послужило отправной точкой, с которой нача-

лось их сближение, переросшее со временем в тесные дру-

жеские отношения, основанные на взаимной глубокой при-

вязанности.

В семинарии А. Е. Преснякова, темой которого были ле-

тописи, Б. А. Романов менее чем через полгода, в первые

месяцы 1908 г., выступил с докладом «Сословия Киевской

Руси».19 Доклад произвел на руководителя настолько боль-

шое впечатление, что он предложил студенту второго года

обучения переработать его в статью, получившую новое за-

главие — «Смердий конь и смерд (В летописи и Русской

правде)». Рекомендуя статью и ее автора, А. Е. Пресняков

писал редактору авторитетного академического журнала

«Известия Отделения русского языка и словесности» акаде-

мику А. А. Шахматову: «В воскресенье к Вам, вероятно,

явится студент Романов и представит Вам статью: о смер-

дьем коне и смерде. Он читал ее со мною и отчасти перера-

ботал ее по моим указаниям. Я и направил его, чтобы он

ее Вам снес. Интересно, как Вы ее найдете».20 А. А. Шахма-

тов нашел статью Б. А. Романова заслуживавшей быстрей-

шего опубликования, и она вышла в свет в том же году,

когда была сдана.21 Несомненно, в ней легко обнаруживается

влияние А. Е. Преснякова, особенно излагавшейся им в лек-

ционном курсе концепции «княжого права» и «княжой защи-

ты». Вместе с тем и сам учитель в вышедшей вскоре книге,22

защищенной в качестве магистерской диссертации, 5 раз со-

слался на статью своего ученика, отметив, в частности,

новое прочтение им текста Лаврентьевской летописи за

1103 г. о Долобском междукняжеском съезде, касающегося

участия смердов в предпринимаемом походе на половцев, и

значение, придаваемое в княжеских спорах смердьим лоша-

дям (без которых, по Б. А. Романову, князья не могли от-

правляться в большие походы).

Уже в первом научном труде Б. А. Романова прогляды-

вают некоторые принципы, ставшие впоследствии элемента-

ми его научного credo: стремление к новаторству, интуиция,

которая проверялась строгим источниковедческим исследова-

нием, стройная логика аргументов, фантазия, позволявшая

сопрягать и сопоставлять отдаленные источники, факты и

явления, осторожность в выводах, кажущихся на первый

взгляд окончательными, сочетающаяся со смелостью гипотез

и предположений, психологический подход при характерис-

тике людских побуждений, художественная образность. Сам

Б. А. Романов отсчитывал с года публикации этой статьи

25

свой путь в науке. Она сразу же обратила на себя внимание

ученых. Достаточно указать, что на эту статью специальной

рецензией откликнулся М. С. Грушевский.23

Симптоматично, что следующей печатной работой

Б. А. Романова стали указатели (имен, авторов и предмет-

ный) к упомянутой выше книге А. Е. Преснякова. По этому

поводу А. Е. Пресняков писал 14 сентября 1908 г.: «Прихо-

дил Романов. Принес корректуру своей статьи. Ему очень

хочется быть причастным к печатанию моих „Очерков** —

предлагал помочь мне в корректуре — и остался очень дово-

лен, когда я предложил ему составить указатель».24 В преди-

словии к книге эта работа особо отмечена автором: «Сер-

дечное спасибо Б. А. Романову, оказавшему мне и книге

моей незаменимую дружескую услугу составлением указате-

лей».25

К роли А. Е. Преснякова в своем становлении как уче-

ного, упоминаниям о его поддержке, о солидарной позиции

с ним Б. А. Романов неоднократно возвращался на протяже-

нии всей жизни.

Стремление учиться у специалистов разных направлений

привело Б. А. Романова в 1909/10 учебном году и «в знаме-

нитый, в свое время, постоянный семинарий Лаппо-Данилев-

ского по дипломатике частных актов Московского перио-

да»,26 тема которого была сформулирована так: «Анализ и

интерпретация актов, касающихся истории прикрепления

крестьян в Московском государстве». До этого Б. А. Рома-

нов вместе с другими только что принятыми на историко-

филологический факультет студентами уже в первый год обу-

чения прослушал курс А. С. Лаппо-Данилевского «Методо-

логия истории». Выступая через 9 лет на его чествовании,

Б. А. Романов поделился своими тогдашними впечатления-

ми неофита, попавшего «прямо с гимназической скамьи» в

самое пекло дисциплины, «о существовании которой едва ли

все у нас знали». Вначале, в первом полугодии — «интерес-

но, понятно, но трудно, так как требует неослабного внима-

ния к каждому слову». Затем — «еще не столько трудно для

понимания, сколько тяжело для того, чтобы перенести»:

«Какой-то странный стыд за наше невежество давил на наше

сознание», и «мы перестали понимать», это «непонимание

как-то углублялось, чем дальше, тем больше». Зато во вто-

ром полугодии студенты к своей выстраданной «умственной

радости» «стали вдруг вновь понимать». Понимать, в част-

ности, что это «было совсем не похоже на другие лекции,

даже философские», где они «видели фасад и не знали чер-

новой работы», в отличие от лекций А. С. Лаппо-Данилев-

26

ского, где «требовалась самодисциплина, упорное внимание,

непрерывная работа ума без надежды на отдых в течение

часа». В аудитории, отмечал Б. А. Романов, «царила какая-

то строгость; во время чтения она ясно сознавалась, как не-

умолимая».27

Именно эти впечатления о курсе лекций А. С. Лаппо-Да-

нилевского привели Б. А. Романова в 1909/10 учебном году

и в его семинарий. Данный выбор был одобрен А. Е. Прес-

няковым, который, следя за работой своего ученика, с из-

вестной долей беспокойства писал: «Интересно, какую репу-

тацию заработает Романов у Лаппо-Данилевского».28 Но эти

опасения оказались неосновательными. Уже в октябре 1909 г.

Б. А. Романов выступил у него с докладом «Летописные из-

вестия о смердах с точки зрения истории прикрепления крес-

тьян», а затем представил исследование «История кабально-

го холопства»29. В самом заглавии работы был некоторый

вызов семинарским традициям: ведь, согласно им, рассмот-

рению должны были подвергаться отдельные разновидности

актов и только. Этот аспект нашел отражение, но лишь в

первой части доклада — «Формуляр служилой кабалы, его

видоизменения и образование формуляра 1680 г.». Вторая же

его часть — «Главные моменты в развитии кабальной зави-

симости»— начиналась словами: «...предшествующие замеча-

ния мои носят характер служебный». Тем самым Б. А. Ро-

манов отвел дипломатике место вспомогательной дисципли-

ны для исторического исследования, и в этом также

содержался элемент вызова, поскольку, по представлению

адептов школы А. С. Лаппо-Данилевского, «изучение акта

переставало <...> быть единственным средством для более

умелого прикладного его использования», и «он начинал

жить (в сознании участников семинария.—В. П.) <...> осо-

бою своей индивидуальной жизнью», с учетом которой ста-

вилась «цель, новая для русской науки», — «дать живую ис-

торию акта», вследствие чего дипломатика могла приобре-

тать «независимое значение».30 К тому же к моменту чтения

доклада Б. А. Романовым вышла в свет статья самого

А. С. Лаппо-Данилевского, посвященная изучению служи-

лых кабал,31 — и это поставило в деликатное положение и

докладчика, и руководителя семинария. По свидетельству

С. Н. Валка, участвовавшего в его обсуждении, «текст само-

го кабального исследования являлся сочетанием точности

мысли и во многом литературной изысканности языка».32

Б. А. Романов изучил около 700 изданных служилых кабал,

составил график о-статистические таблицы, дававшие основы

для суждений о движении общего клаузального состава этого

27

вида частных актов, каждого из элементов клаузул и для за-

ключительного содержательного вывода, согласно которому

в письменный договор кабальной службы проникают две

идеи — фиктивность сделки займа и служба кабального че-

ловека по смерть его господина.

В бумагах Б. А. Романова сохранились и материалы к

его выступлению в семинарии А. С. Лаппо-Данилевского с

возражениями В. В. Струве, прочитавшему доклад о жилых

записях.33 По словам самого Б. А. Романова, он весьма су-

рово критиковал будущего выдающегося востоковеда.

Оценивая общую атмосферу семинария А. С. Лаппо-Да-

нилевского, Б. А. Романов впоследствии писал: в аудитории

Александра Сергеевича «можно получить строгое научное

воспитание и внутренне-культурный закал <...> Там <...> не

дадут мыслить не строго, там научат <...> уважать чужую

мысль; там упорно вяжется культурная традиция, там неуга-

симый очаг честной мысли».34

Кроме семинариев С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова и

А. С. Лаппо-Данилевского Б. А. Романов участвовал также

в работе семинариев С. В. Рождественского (русская исто-

рия), И. М. Гревса (средневековая история Западной Евро-

пы) и Э. Д. Гримма (история древнего Рима).

Несмотря на широкие возможности, предоставляемые фа-

культетом для профессиональной подготовки, студенты-исто-

рики стремились углубить ее вне рамок учебного процесса.

По их инициативе на историческом отделении в 1909 г. был

организован кружок, председателем которого они избрали

А. С. Лаппо-Данилевского, а секретарем Б. А. Романова,

который затем, в 1910 г., стал его казначеем.35 27 января

того же года он впервые посетил Русскую секцию Истори-

ческого общества при Петербургском университете в качест-

ве гостя.36

Университетские профессора стремились привлечь своих

наиболее талантливых студентов к той внеучебной литератур-

ной деятельности, которой они сами руководили. Так,

А. Е. Пресняков, работавший редактором отдела русской ис-

тории энциклопедического словаря «Русская энциклопедия»

издательства «Деятель», пригласил к сотрудничеству Б. А. Ро-

манова. Для «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза

и Ефрона, редактором аналогичного отдела которого был

С. В. Рождественский, Б. А. Романов также написал большое

число статей.

Революционная эпоха, начавшаяся в 1905 г., захлестнула,

как уже было отмечено, и студенческие аудитории. Поступив

в университет тогда, когда ее первая волна пошла на спад,

28

Б. А. Романов остался в стороне от студенческих волнений

1906 г. Но в 1908 г. они возобновились. По мере того, как

студенты съезжались после летних каникул, становилось

ясно, что сходки неизбежны, и возникла угроза студенческих

забастовок. 13 января состоялось разрешенное четырехты-

сячное собрание студентов, которое в резолюции, направлен-

ной Совету университета, потребовало отменить запрет ми-

нистра народного просвещения от 3 мая 1908 г. функциони-

рования собрания факультетских старост; обеспечить

свободу науки и образования, восстановить полную свободу

студенческих собраний, организаций и их представительства;

допустить женщин к университетскому образованию, а также

всех лиц, окончивших средние учебные заведения (реальные

училища, семинарии, коммерческие училища, корпуса); отме-

нить процентную норму для евреев; отменить требование

предоставлять свидетельства о политической благонадежно-

сти для приема в университет.37

Ответ Совета университета, заседание которого состоя-

лось уже на следующий день, 14 сентября 1908 г., был вы-

держан в умиротворяющих тонах, но содержал заверение в

том, что он и «впредь будет отстаивать <...> неприкосновен-

ность» университетской автономии, провозглашенной «высо-

чайшим указом 27 августа 1905 г.».38 Совет, однако, не пред-

отвратил студенческую забастовку, которая была объявлена

20 сентября. Аудитории опустели, чтение лекций прекрати-

лось. Кончилось все тем, что в здание университета были

введены городовые. Это было воспринято как унижение для

всех, причастных к нему, — и профессуры, и студенческой

массы.

Б. А. Романов, по-видимому, активного участия в орга-

низации забастовки не принимал, но воздерживался от посе-

щения лекций в силу солидарности с выдвинутыми требова-

ниями. Он, как об этом сообщил позднее, был согласен с

позицией А. С. Лаппо-Данилевского, который, придя на

очередную лекцию, на кафедру не взошел, а предложил 6—7

присутствовавшим студентам, среди которых оказался и

Б. А. Романов, «обменяться взглядами на происходящее».

Б. А. Романов, произнося речь в 1915 г. на юбилее

А. С. Лаппо-Данилевского, сочувственно изложил содержа-

ние его выступления. Ученый поставил «вопрос не о целесо-

образности забастовки, а ее допустимости» в стенах универ-

ситета вообще: «...ничуть не отрицая необходимость протес-

та как момента политической борьбы», он «не считает

возможным делать университет ее ареной», поскольку «нель-

зя объективные культурные ценности нести в жертву иным

29

целям <...> эти ценности должны существовать как таковые,

неприкосновенно и непрерывно», особенно учитывая «дели-

катность культурной традиции и необходимость бережного с

ней обращения <...> хрупкость университета в русской дей-

ствительности». Вспоминая ответ А. С. Лаппо-Данилевскому

присутствовавших студентов, в том числе и свой, Б. А. Ро-

манов изложил его так: «Вас хорошо выслушали и очень хо-

рошо поняли; не хуже, чем Вы — наш ответ, что иначе — не

можем».39

В 1911 г. Б. А. Романов, выполнив все необходимые

формальности, получил выходное свидетельство. В 1911/12

учебном году он сдавал выпускные экзамены или, как тогда

их называли, — «испытания». На оценку «весьма удовлетво-

рительно» он написал сочинение и сдал основные испыта-

ния — по русской истории, древней истории, средневековой

истории, новой истории, истории славян, истории Византии,

истории церкви, истории древней философии; испытание по

истории новой философии было оценено на «удовлетвори-

тельно». Кроме того, Б. А. Романов подвергся дополнитель-

ным испытаниям: логика, психология, введение в языкозна-

ние, методология истории, греческий автор, латинский ав-

тор — «весьма удовлетворительно»; введение в философию —

«удовлетворительно». В качестве дипломного сочинения ему

была зачтена опубликованная статья о смерде и смердьем

коне. В результате экзаменов Б. А. Романов получил Дип-

лом первой степени об окончании историко-филологического

факультета С.-Петербургского университета, датированный

21 декабря 1912 г.40 Декабрем же датируется решение кафед-

ры русской истории об оставлении его при университете для

подготовки к преподавательской деятельности, но без сти-

пендии.41

Свои студенческие годы, свою alma mater, своих профес-

соров Б. А. Романов на протяжении всей жизни вспоминал

с неизменным ностальгическим чувством. Через 3 года после

того, как он покинул студенческую скамью, Б. А. Романов

говорил о своей любви к университету, такому, «каким он

был тогда», «когда мы впервые вошли сюда», что «навсегда

сохранит воспоминания» о нем «как самое яркое, живое,

цельное моральное переживание». Реальная картина студен-

ческих лет стояла перед его мысленным взором: «Длинные

хвосты канцелярских очередей и столовых стояний, пыль

столбом в коридоре, по которому едва продерешься бывало

до библиотеки, там предоконная толкотня с вытянутыми ру-

ками и подчас бесплодная, жар и духота в аудиториях, в ко-

торых никогда не сомневались, что они вместят всех и всем

зо

будет хорошо, несмолкающий гул этого этажа, нескромно

врывавшийся в аудиторию: мы любим и это...».42 Главное же

состояло в том, что, несмотря на пыльные коридоры и душ-

ные аудитории, студенты, сколь ни разнообразны были их

исторические интересы, без труда находили «удовлетворение

в многообразии университетского образования»,43 ценили

«заранее благожелательное отношение к личности».44

Прошло еще более 30 лет, и Б. А. Романов, приветствуя

в 1948 г. С. Н. Валка в день его 60-летия, вновь вспоминал

о годах студенчества, о «достославном университетском ко-

ридоре в главном здании, где сосредоточены были тогда гу-

манитарные факультеты». «И любили же мы этот кори-

дор!— воскликнул он. — Его никак не отмыслишь от наших

студенческих воспоминаний. Тогда в нем было теснее, чем

сейчас. Отапливался он печным способом: кафельные печи

по внутренней стене с круглыми черного железа печами в

простенках наружной стороны; по ней же вытянуты были на

нынешний взгляд совершенно экзотические, желтого дерева,

глухие, неостекленные, двуспального масштаба, двухметро-

вые в длину и аршинные в глубину, низкорослые, вечно за-

пертые, с покатой крышей вместилища, которые, вероятно,

назывались шкафами и несомненно выполняли их роль, а в

просторечии слыли когда бегемотами, когда обормотами или

ноевыми ковчегами». Говорил Б. А. Романов и о «несколько

слабом освещении еще угольных электроламп, дававших

красноватый свет сквозь накапливавшуюся к зимнему полу-

дню пыль коридора».45 За этими бытовыми воспоминаниями

проглядывала тоска по ушедшим в прошлое годам, ушедшим

из жизни университетским профессорам, ближайшим дру-

зьям, которых обретаешь в студенческую пору и которые ос-

таются единственными до кончины.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Романов Б. А. А. С. Л аппо-Данилевский в Университете: (Две речи)//

Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 181 —182.

2 Волк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-

ально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александро-

вича Романова. Л., 1971. С. 8.

3 См.: Ленинградский университет. 1919—1944. М., 1945. С. 64—65.

4 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете. С. 182.

5 Список профессоров и преподавателей историко-филологического фа-

культета императорского бывшего Петербургского, ныне Петроградского

университета с 1819 г. Пг., б. г.

31

6 Валк С. Н. Историческая наука в Ленинградском университете за 125

лет//Труды юбилейной научной сессии Ленинградского государственного

университета. Секция исторических наук. Л., 1948.

' Там же. С. 56—57.

8 Пресняков А. Е. 1) Речь перед защитой диссертации под заглавием

«Образование Великорусского государства». Пг., 1920. С. 5—6; 2) Образо-

вание Великорусского государства XIII—XV столетий. Пг., 1918. С. 25—26.

5 Пресняков А. Е. Речь перед защитой... С. 6.

10 Чирков С. В. Археография и школы в русской исторической науке

конца XIX—начала XX в.//АЕ за 1989 год. М., 1990. С. 21—27.

11 Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 161 —162.

12 См.: Валк С. Н. Выступление на объединенном заседании Института

истории и Общества историков-марксистов в феврале 1931 г.//Проблемы

марксизма. 1931. № 3. С. 115. Ср.: Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилев-

ский и С. Ф. Платонов: (К истории личных и научных взаимоотношений)//

Проблемы социального и гуманитарного знания: Сб. научных работ. СПб.,

1999. Вып. 1. С. 128—165.

13 Романов Б. А. [Рец.] Акад. С. Ф. Платонов. Борис Годунов: Образы

прошлого. Пг., 1921//Дела и дни: Исторический журнал. 1921. Кн. 2.

С. 213.

14 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 22.

15 Там же, д. 23.

Романов Б. А. От редакции И Пресняков А. Е. Лекции по русской ис-

тории: Киевская Русь. М., 1938. Т. 1. С. V.

17 См. записную рабочую книжку А. Е. Преснякова, на обложке кото-

рой рукой ее владельца написано: «Темы. Библиографические заметки к

практич. занятиям». На листе, датированном 19 сентября 1909 г., автографы

участников семинария, в том числе Б. А. Романова («Борис Романов»),

Кондакова, Михаила Карповича, Георгия Князева. На листе, датированном

1909—1910 гг., снова автограф Б. А. Романова (Архив СПб. ФИРИ, ф. 193,

on. 1, д. 123, л. 1—2, 17).

18 Волк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 269.

19 Сохранился черновик и беловик этого доклада (Архив СПб. ФИРИ,

ф. 298, on. 1, д. 19).

20 А. Е. Пресняков — А. А. Шахматову, 14 марта 1908 г.: ПФА РАН,

ф. 134, оп. 3, д. 1234, л. 57—57 об.

21 Известия Отделения русского языка и словесности. СПб., 1908. Т. 13.

22 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории

X—XII столетий. СПб., 1909.

23 Грушевский М. С. [Рец.] Романов Б. А. Смердш конь и смерд (в ле-

тописи и Русской Правде) // Записки наукового товариства 1мени Шевченка.

Льв1В, 1909. Т. 89, кн. 3. С. 184—185.

24 Архив СПб. ФИРИ, ф. 193, оп. 2, д. 9, л. 202.

25 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. С. VIII.

26 Романов Б. А. Сигизмунд Натанович Валк [Речь на 60-летнем юбилее

С. Н. Валка] И Валк С. Н. Избранные труды по археографии: Научное на-

следие. СПб., 1991. С. 330.

27 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете. С. 182—

183.

28 Цит. по: Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования

по социально-политической истории России. С. 13.

29 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 25.

30 Валк С. Н. Воспоминания ученика//Русский исторический журнал.

1920. Кн. 6. С. 192.

32

31 Л anno-Данилевский А. С. Служилые кабалы позднейшего типа//Сб.

статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909. С. 719—764.

32 Волк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-

ально-политической истории России. С. 14.

33 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 24.

34 Романов Б. А. А. С. Л аппо-Данилевский в Университете. С. 186.

35 Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского

университета за 1911 год. СПб., 1912. С. 134; Валк С. Н. Борис Александ-

рович Романов//Исследования по социально-политической истории России.

С. 14.

36 Историческое обозрение. СПб., 1911. Т. 16. Отд. II. С. 21.

37 Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского

университета за 1908 год. СПб., 1909. № 64. С. 167—169.

3® Там же. С. 171.

39 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете. С. 185.

40 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 2.

41 Там же, д. 6.

42 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете. С. 181.

43 Там же. С. 186.

44 Там же. С. 185.

45 Романов Б. А. Сигизмунд Натанович Валк. С. 329.

2 В. М. Панеях

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА:

«СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОКАЗАННОЕ ДЛЯ МЕНЯ

ПРЕПОДАВАНИЕ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»

Оставление Б. А. Романова в университете для подготов-

ки к профессорской деятельности имело некоторую подопле-

ку, неприятную как для него, так и для его учителя.

А. Е. Пресняков, будучи приват-доцентом, знал, что судьба

его учеников всецело зависит от С. Ф. Платонова, профес-

сора, заведующего кафедрой, который только и мог прини-

мать решение по этому вопросу. Близость Б. А. Романова к

С. Ф. Платонову и незаурядные академические успехи этого

студента не могли вызвать и доли сомнения в том, как ре-

шится его судьба. И все же, очевидно, для А. Е. Преснякова

не все было ясно. Поэтому 29 мая 1913 г. он отправил

С. Ф. Платонову письмо, в котором в осторожной форме

интересовался судьбой своих учеников: «Чернов и Романов

окончили государственные экзамены; оба конечно по перво-

му разряду. Ведь с осени они оба — Ваши „оставленные" —

не так ли? Не зная, говорили ли Вы с ними, я их не решался

спросить об этом».1 Возможно все же, в этом вопросе содер-

жался и элемент лукавства. А. Е. Пресняков не мог оста-

ваться в стороне и в полном неведении. Его огорчало не

только то, что они выходили теперь из-под его формальной

опеки, но и лишение Б. А. Романова стипендии. Сам

Б. А. Романов, также обескураженный, впоследствии объяс-

нял это тем, что С. Ф. Платонов оставлял со стипендией

только своих непосредственных учеников. Таким образом, он

оказался перед необходимостью начинать трудовую жизнь в

качестве учителя гимназий и хотя бы временно прервать

столь успешно начатую исследовательскую работу.

34

Б. А. Романов и приступил к преподаванию в частной

сенской гимназии Михельсон и почти сразу же также в гим-

азии Таганцевой, предварительно оформив документы, не-

бходимые для утверждения в звании учителя. А. Е. Прес-

няков, узнав, что Б. А. Романов взял себе 11 уроков, посчи-

ал, что это «многовато».2 Однако вскоре Б. А. Романов

ришел к выводу, что преподавание в средних учебных за-

едениях «совершенно противопоказано» для него, и тяго-

ился этим видом деятельности, хотя именно она служила

му основным источником денежных средств. Вместе с тем

реподавание в гимназии привело к важнейшему изменению

его личной жизни и судьбе. Едва проработав год, он решил

сениться на своей ученице, Елене Павловне Дюковой. Об

том он считал необходимым поставить в известность своего

чителя, который тут же написал жене (25 июня 1913 г.): «А

егодня заходил Романов, сообщил мне, что женится, но не

аныпе, как через год», ей надо «хоть гимназию кончить,

еперь она в 8-й класс переходит, оттого он и отказался пре-

юдавать там. Может быть, это и глупо. Но ей-Богу хорошо,

ели в самом деле искренно, а видимо, что так. А подвел

[еня Романов. Я было все кончил в энциклопедии, а он

[еня, по влюбленности своей, надул с Ив. Грозным; придет-

я мне самому его написать»?

Они обвенчались 26 мая 1914 г., едва Е. П. Дюкова за-

ершила гимназический курс.4 Для этого пришлось испраши-

ать разрешение духовных властей, так как она не достигла

ще совершеннолетия. Этот брак оказался прочным, хотя и

•ездетным. Е. П. Романова скончалась в октябре 1977 г.,

[ережив своего мужа на 20 лет.

Женитьба привела к тому, что Б. А. Романову пришлось

думать об обеспечении семьи, и он вынужден был увеличить

вою нагрузку в гимназии. В 1915 г. он был приглашен на

►аботу в Смольный институт, в 1916 г. оставил гимназию

Лихельсон. Средняя школа отнимала у Б. А. Романова

(ного времени и сил. В одной из автобиографий он писал,

[то «обстоятельства личной жизни грозили вообще прекра-

цению научной работы». Это сказалось и на ходе магистер-

ских испытаний. Прошло предусмотренных для их сдачи

I года, а Б. А. Романов даже еще не приступил к ним. В

914 г. срок был продлен по 15 сентября 1915 г? 23 мая

[915 г. Б. А. Романов успешно сдал первый магистерский

жзамен — по истории церкви.6 Для дальнейших магистер-

ских испытаний необходимо было время, и профессор

2. В. Рождественский в официальном письме от имени ка-

федры русской истории, направленном тогдашнему ректору

35

Петроградского университета Э. Д. Гримму, хорошо знавше-

му Б. А. Романова по своему семинарию, просил о продле-

нии срока его оставления при университете, обосновывая хо-

датайство тем, что «в силу тяжелых семейных и материаль-

ных условий», вынудивших Б. А. Романова нагрузить себя

уроками в школе, он не смог своевременно сдать магистер-

ские экзамены. С. В. Рождественский отмечал, что Б. А. Ро-

манов является «одним из наиболее трудолюбивых и способ-

ных молодых людей, оставленных на кафедре русской исто-

рии», что в печати появился ряд его работ, что, наконец, он

ведет «некоторые специальные исследования» по изучению

Московского лицевого свода и «проблем истории Великого

Новгорода».7 И все же Б. А. Романову так и не удалось

сдать остальные экзамены, хотя срок еще дважды продлевал-

ся— по 1 января 1917 г., а затем и до 1 января 1918 г.8

Несмотря на занятость преподаванием в гимназиях,

Б. А. Романов продолжал начатое еще на старших курсах уни-