Автор: Ковалева И.

Теги: бронзовый век учебное пособие идеология погребальный обряд скотоводы стратификация катакомбного общества

Год: 1983

Текст

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 300-летия ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ

С РОССИЕЙ

И.Ф. КОВАЛЕВА

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД И ИДЕОЛОГИЯ РАННИХ СКОТОВОДОВ

. по материалам культур бронзового века Левобережной Украины )

УтверященоГредакционно-издательским советом

университета в качестве учебного пособия

ДНЕПРОПЦРОВСК 1983

Ковалева И.Ф. Погребальный обряд и идеология ранних

скотоводов ( по материалам культур бронзового века Левобережной

Украины ): Учебное пособие. .- Днепропетровск: ДГУ, £983. - 108 с.

Учебное пособий посвящено погребальному обряду и идеологии

ранних скотоводов катакомбной культуры Орельско-Самарского меж-

дуречья. Средствами археологического источниковедения в нем рас-

сматриваются отраженные в погребальном обряде социальные отноше-

ния, свидетельствующие о стратификации катакомбного общества.

Идеологические представления раскрываются на примере культа

предков, аграрных и зоолотрических культов.

Пособие рассчитано на студентов исторических факультетов,

специалистов-археологов, учителей истории и краеведов.

Ил. II, табл. 3, список лит. 126назв.

Рецензенты: кандидат исторических наук, доцент А.А.Моружен*

ко, кандидат исторических наук, доцент З.П. Марина

(?) Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени

государственный университет, 1983

3

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие посвящено катакомбной культуре Орелн •

ко-Самарского междуречья, являющегося одним из районов катакомб-

ной культурно-исторической области. В последние года работами

археологов Днепропетровского университета здесь открыто свыше

400 погребений,

служивших основными источниками для предприня-

той реконструкции хозяйства, социальных отношений и идеологии

катакомбных племен, чем снят тезис об их отсутствии на рассмат-

риваемой территории.

На рубеже III - II тысячелетия до н.э. в Орельско-Самарс-

ком междуречье, как во всей степной, а частью и лесостепной

зоне Восточной Европы, наблюдаются изменения в погребальном об-

ряде, выразившиеся в замене грунтовых могил т.н. катакомбами,

представляющими тип подземной гробницы, состоящей из входной

шахты и погребальной камеры, и сопутствующем им вытянутом*тру-

поположении, сменившем восходящую к знеолитической древности

традицию скорченжх погребений. <

/ Фиксируемая в археологических материалах малочисленность

памятников переходного типа ( объединяющих черты ямной и ката-

комбной обрядности ) является свидетельством быстроты, с которой

совершался процесс замещения одной культурной традиции другой,

что скорее предполагает сильный приток нового , населения, нежели

появление культуршх инноваций в результате внутреннего разви-

тая и внешних связей^. Однако проблема происхождения катакомбной

культуры все же далека от своего разрешения, что обязывает нас,

с учетом целевого назначения публикации, кратко остановиться

на характеристике ее современного состояния.

Вопрос о средиземноморском происхождении катакомбной куль-

туры, подкрепляемый ссылками на погребения в катакомбных могилах

Кипра, Сицилии, Менорки, Португалии впервые был поставлен В.А.Го-

родцовьаА В дальнейшем многие авторы пытались локализовать рай-

он, откуда могла мигрировать культура, основываясь на присутст-

вии в нем катакомб; последовательно назывались Анатолия и Юго-За-

Ч 4

падная Азия , Кипр, катакомбы Вучедола и культуры Злота , Север-

5 6

ный Кавказ, где М.И. Артамоновым , а позже В.Я. Кияшко отмечены

черты преемственности между новосвободненскими дольменами и фор-

мой катакомбной могилы, также состоящей из двух отделений - шах-

ты и собственно погребальной камеры. В.А. Сафронов считает, что

катакомба как форма погребального сооружения "зародилась, вероят-

но, в круге мегалитических культур приатлантической и средизем-

номорской зон Западной Европы , ипод этим углом зрения наз-

ванный автор рассматривает катакомбы Северной Франции ( СУМ ) и

культуры Злота ( Малопольша ) как первичные по. отношению к вос-

точноевропейским катакомбам. /

Таким образом, основным аргументом сторонников миграцион-

ного происхождения катакомбной культуры является форма погребаль-

ного сооружения, не имеющая местных корней в предшествующих ей

культурах степной бронзы. Нельзя в связи с этим не привести мне-

ние Н.Я. Мерперта, отмечающего полицентризм и независимое воз-

никновение сооружений катакомбного типа, в силу которого ката-

комбы в бронзовом веке известы в Иордании, Палестине, Сирии,

Месопотамии, Иране, на Южном Кавказе, на Балканах и островах

Средиземноморья, в Южной, Центральной и Восточной Европе®.

Древнейшие из них появляются в халафской культуре не

позднее середины У тысячелетия до н.э.

Вот почему для сторонников автохтонного происхождения

катакомбной культуры, рассматриваемой в генетической связи с

предшествующей ей ямной культурой, вопрос о характере погребаль-

ного сооружения ( катакомбы ) обычно отделяется от содержания

материального комплекса и^ребального^об^у ^сле^

^ёдвдд

щий с древнеямным, характ^ет

ходные памятники ). yg^oM екЬоооп ееркотэ^н екоммо моте 8

Основываясь на да

такомбных погребениях, к^неямиа. ш

ти, О.А. Кривцова-Г^кова^^

продолжение в развитии^* ..^шщолу^р^видав

работе Т.Б.Поповой11. ,

выступает Г.Л.Евдокимо^ п^лага^^е^^^^е^^д \

комбного раннего горизонту „побели ВОТв^?§аЖ8а§ЙВДй 0«ж

тельствующего " об 3Boant%o№^xag«<eoTOSg^g?ggiBaao&fi3oe

ямной культуры к катакомбной". При этом для названного автора

"...проблема появлв1Ж^де1^6Жает(^|ако^оЖоди7з^рам-

ки вопроса ’происхождения катакомбной культуры"^. .

6 Йирвср^м Н «О \8 а о т к Т л

Крупным достижением научной мысли надо\считать признание

91 , „М „втэйО опоаоН к onoqmO кнпохоехдА :.ня Н

Существования отдельных катакомбных культур, объединяемых в

турно-исторической общности, что предполагает дифференцированное

изучение каждой кул^^Ч? с1с^ейн&е°в8ех вместе.

Только при таком подходе возможно объяснение объективно существ*0

вующей преемственно^?10^?^а^йВД^ар^еб§огйч§ских куЯьтур бронзово -

го века - ямной, кЖ&Д? S

является одной из актуальнейший ’^аД^^рЛёологйи?1^ % нимва ^хопе

Являясь co'c^Hbi?W(^W'Wfi^^oBariHH’no истории древнего

населения ЛевоберЛ^М

пособие ставит сво>ЭДЖШё^^

г* jk к 0 .:9’M?d.o -IdQI $Д - .вашсмвтаАЛЛ

ных курсов ( общегсги специального ), посвященнцх этому важному

ай н кенео Йояое^тктене^ о\ неетопнч о

* ... „ Лд-дд.э Д % Дт ДЭ - .«махи

Первая книга Север степного Поднепровья в среднем бронзовом

веке", посвящейтдапре'бШййЬ»^ о($ряДУ %^й^Ш&йа1гЙсовой

керамики и

диняющей памятники раннего энеолита и ямной культуры, предпо-

лагается в 1984 году.

6

разделу археологической периодизации, сделать их более конкрет»

яши, что достигается введением местного материала.

В этом смысле настоящее пособие может быть рекомендова-

но для организации краеведческой и научной кружковой работы как

в ВУЗе, так и в средней школе, что учитывает требования профес-

сиональной подготовки будущих педагогов-историков.

Изучение сферы идеологических, и преяще всего религиознее

представлений создателей катакомбной культуры представляет убе-

дительше свидетельства их обусловленности ложяши представления-*

ми*о природе и существе самого человека" , что может быть исполь-

зовано в атеистическом воспитании учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Т и т о в В. С. К изучению миграций бронзового века.-

В кн.: Археология Старого и Нового Света. М., 1982, с.91,92,94,

96-98.

2. Г о р о д ц о в В. А. Битовая археология. - И., 1910,

с.263.

/ 3. И а р к о в и н В. И. Степи и Северней Кавказ: об изу-

чении взаимосвязей древних племен. - В кн. :Восточная Европа в

эпоху камня и бронзы. 1G, 1976, с.199.

4. К л е й н Л. С. 0 хронологических и генетических

взашвоотномениях локальных вариантов катакомбной культуры. - В

кн. :Исследовашя по археологии СССР: Сборник статей в честь проф.

М.И.Артамонова. - Л.; ЛГУ, 1961, с.69-79; Он хе. К проверке

оснований гипотезы о генетической связи ямной и катакомбной

культур/ - СА, 1970, » I, с.56-57.

5. Артамонов И. И. Раскопки курганов на рекехМа- ;

ныче в 1937 году^- СА, 1939, П, с.326-327,335.

1

6. К и я ш к о В. И. Параллели развития погребальных обрядов

эпохи ранней бронзы в Приазовье и на Западном Кавказе. - ТДНК:

Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Донецк, 1979, с.49,

50.

7. Николаева Н. А., Сафронов В. А. Древ-

нейшая катакомбная культура Северного Кавказа и проблема прояв-

ления катакомбного обряда в Восточной Европе. - В кн. :Катакомбные

культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1981, с« 12-14.

8. Мерперт Н. Я.,Мунчаев Р. М. Погребаль-

ный обряд племен халавской культуры. - В кн.: Археология Старого

и Нового Света. М., 1962, с.48.

9. К ривцова-Гракова 0. А. Генетическая

связь ямной и катакомбной культур. - Труды П01. М., 1938,

вып.УШ, с.34; Мерперт Н. Я.«Мунчаев Р. М.

Указ.соч., с.47.

10. Кривцова-Гракова 0. А. Генетическая

связь ямной и катакомбной культур..., с.34.

II. П о п о в а Т. Б. Племена катакомбной культуры. -

Труда IUM. М., 1955, вып.24, с.50-67.

12. Е в д о к и м о в Г. Л. 0 раннем этапе катакомбной

культуры в Северном Причерноморье. - ТДНК: Проблеш эпохи брон-

зы юга Восточной Европы. Донецк, 1979, с.45-46.

13. Э н г е л ь с Ф. Конраду Шмидту, 27 октября 1890 г.-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.37, с.419.

8

Г Л Ц А I

обрвдово^онол^ КАТАКОМБНЫХ

ПОГРЕБЕНИЙ ОРЕЛЬОЮ^САМАРСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Катакомбные^памятники рассматриваемой территории представь,

ны исключительно подкурганными захоронениями. Только в двух случо

ях были встречены погребения^е^сатакомбным инвентарем в составе

грунтовых могильников Приорелья ( Госпитальный холм у с. Зал и цен-

ного и могильник в ур.Лиман у с.Лычково )*.

Всего в Орельско-Самарском междуречье на сегодняшний день *

исследовано свыше 500 катакомбных погребений, основная часть ко-

торых - 404 - открыта раскопками автора в 1972 - 1983 гг.

Топография. Курганы, содержавшие катакомбные пог-

ребения тяготеют к долинам рек..-Они обычно входят в состав могиль-

ников, занимающих уступы высоких речных террас или мысообразные

участки плато над пойменными озерами и староречьями; максимальная

удаленность от реки не превышает 20 - 15.км и в этом отношении о нм

отличны от продвинувшихся далеко вглубь степных плато курганов

последующих культур - многоваликовой керамики и срубной.

Установлено возникновение в катакомбное время 28 курганов$

в то время как основная масса погребений являлась впускными в ям-

ные и энеолитические курганы. Высота основных катакомбных насыпей,

как правило, не превышает 1,5 м, высота курганов, содержавших

впускные погребения, сама по себе не может являться показателем и

в каждом отдельном случае требует определения объема произведен-

ных для них досыпок. В ряде случаев с катакомбными погребениями

связано несколько досыпок, что может быть использовано при опре-

делении их стратиграфического положения.

9

Положение в кургане. В своем большинстве

впускные катакомбные погребения располагаются на склонах насыйи по

дуге или О1фужности, радиусы которых зависят от размеров первично-

го кургана и в свою очередь определяют его. Там, где имели место

разновременные катакомбные погребения, радиусы дуг определяются i

размерами досыпок, и иногда встречаются курганы с двумя и даже тре-

мя окружностями из разновременных катакомбных могил. В таких слу-

чаях данные планиметрии позволяют установить последовательность

погребений.

Расстояние между могилами, расположёнными на окружности,

обычно определяется их количеством, т.е. коэффициентом плотности

размещения катакомб в подкурганном пространстве. Случаи нарушения,

прорезания одной катакомбы другой, редки, что может быть связано с

первоначальным устройством надмогильных памятников, отмечавших мес-

2

то захоронения .

Основные катакомбные могилы расположены либо в геометричес-

ком центре подкурганной площадки, либо вырыты на склоне естествен-

ной возвыпенности, в данном случае выступающей в качестве кургана.

Типология погребальных соору-

жений. Основным типом погребального сооружения является ката-

комба, состоящая из входной шахты и камеры, вырытой под одной из

стенок. В зависимости от формы входной шахты и камеры выделяется

6 основных типов катакомбных могил: с прямоугольной входной шахтой \

и такой же камерой; с овальной входной шахтой и прямоугольной ка-

мерой; с круглой входной шахтой и прямоугольной камерой; с прямо-

угольной входной шахтой и овальной камерой;с овальной входной шах-

той и такой же камерой; с круглой входной шахтой и овальной каме-

рой. "Количественное распределение указанных типов катакомб отражает

таблица > I, построенная для выборки из 197 полностью информатив-

шх погребений.

ю.

Вед/цей формой катакомбного сооружения Орельско-Самарского

междуречья является круглая или овальная в плане входная шахта с

примыкающей к ней овальной камерой. Внутри группы, насчитывающей

117 катакомб, ваделяется подтип, представленный небольшим числом

погребальных сооружений, преимущественно детских могил и кенотафов.

Для него продольная ось камеры меньше или равна параллельному ей

сечению шахты. Остановимся на оформлении стен, дна и входа в камеру

Стенки шахты вертикальны по всей глубине или слегка раскошены у

дна ( разница в верхнем и нижнем диаметрах не превышает 0,3 м )•

Дно ровное, вход арочный, реже - щелевидный. В этой группе ката-

комб в 5 случаях встречены канавки перед входом, предназначенные

для установки поперечных досок заклада. Характеристика погребаль-

ных камер определяется отношением длины к ширине 2 : I. На своде

и стенках камер отмечены следа землеройных орудий, а в катакомбе

погребения № 3 кургана 4 у с.Заплавки - паркетный узор из взаимо-

пересекающихся полей, что сближает его с характерными полосчатыми

о х

расчесами катакомбной керамики . В камере катакомбного погребения

№ 6 кургана I группы XII у с. Верхняя Маевка над погребенным был

устроен настил из.жердей, закрепленных в гнездах, вырытых в стенках

камеры на высоте 0,25 м от ее дна^.

В большинстве катакомб рассматриваемой группы дно посыпа-

лось мелом, охрой или имело подстилку из луба, тростника и, в

отдельных случаях, кожи.

В группе, объединяющей катакомбы с прямоугольной входной

шахтой и такой же или овальной камерой, возможно выделение двух

подтипов: I) с вытянуто-прямоугольным колодцем, перпендикулярно

сопряженным с камерой; 2) с квадратной в плане шахтой и параллель-

ной системой сопряжения. Вдоль продольных стен шахт первого подти-

па обычно оставлены ступеньки на одном или разных уровнях, в том ,

числе у дна, центральная часть которого приобретает вид узкого же-

II

лоба, полого понижающегося ко входу в камеру. Входные шахты'ка-

такомб второго подтипа иногда имеют значительную раскаленность

стен ко дну. Углы погребальных камер ввделены и иногда подчеркну-

ты вертикальными желобками, как это имело место в ямных могилах.

Подстилка на дне представлена ограничено, посыпка охрой локализо-

вана пятнами перед входом в камеру, у черепа и стоп погребенного,

но поскольку последний признак относится к ритуальным предписани-

ям, он будет рассмотрен ниже.

Вторым типом погребальных сооружений, представленных незна-

чительной группой, являются простые грунтовые ямы прямоугольной

формы, иногда со ступенькой вдоль одной из продольных стен и мел-

ким подбоем под другой. Поверх растительной подстилки на дне про-

изводилась посыпка охрой и мелом. Вое погребения впущены в древне-

ямные курганы.

^Обрядовые группы. При ввделении обрядовых

групп катакомбных погребений Орельско-Самарского междуречья за ос-

нову принималась поза, придаваемая умершему при помещении останков

в могилу. Данные об ориентации относительно сторон света имеют

второстепенное значение, что обусловлено отмечавшимися выше усло-

виями размещения катакомб в насыпях. Всего выделяются три обрядовых

группы.

Первая объединяет погребена, произведенные на спине с сог-

нутыми в коленях ногами. Из выборки в 290 катакомбных захоронения

с устанавливаемыми положением и ориентацией погребенных на их долю

приходится 93. В данной группе положение рук либо протянутое вдоль

туловища, либо одна рука согнута и положена кистью на таз. Направ-

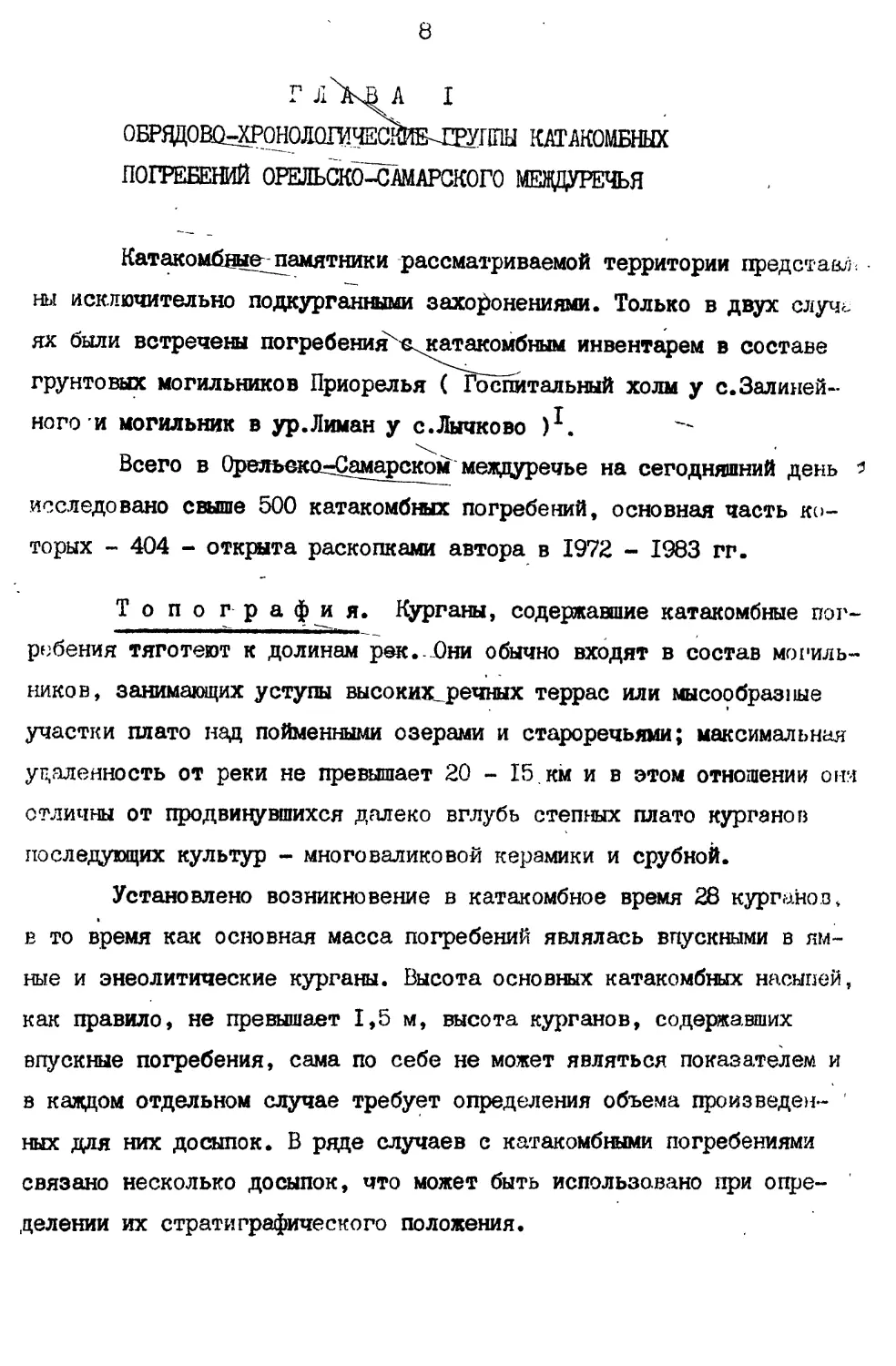

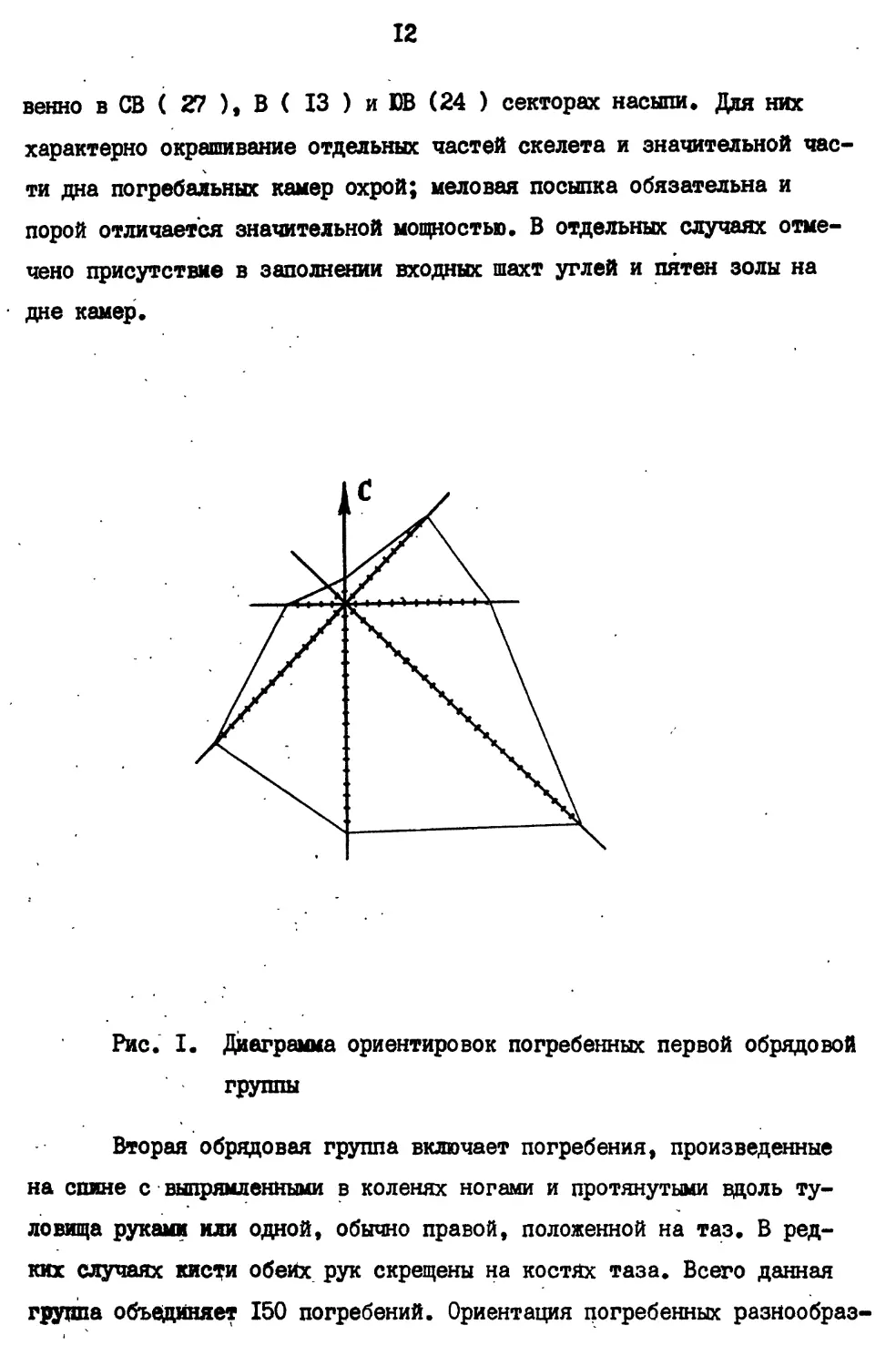

ление ориентировки погребенных определяется преимущественно южным

полукругом с преобладанием юго-восточного направления’ ( рис. I ).

Катакомбы, содержащие погребения первой обрядовой группы, вне за-

висимости от типа входной шахты и камеры сосредоточены преимущест-

12

венно в СВ ( 27 ), В ( 13 ) и ЮВ (24 ) секторах насыпи. Для них

характерно окрашивание отдельных частей скелета и значительной час-

ти дна погребальных камер охрой; меловая посыпка обязательна и

порой отличается значительной мощностью. В отдельных случаях отме-

чено присутствие в заполнении входных шахт углей и пятен золы на

дне камер.

Рис. I. Диаграмма ориентировок погребенных первой обрядовой

группы

Вторая обрядовая группа включает погребения, произведенные

на спине с выпрямленными в коленях ногами и протянутыми вдоль ту-

ловища руками или одной, обычно правой, положенной на таз. В ред-

ких случаях кисти обейх рук скрещены на костях таза. Всего данная

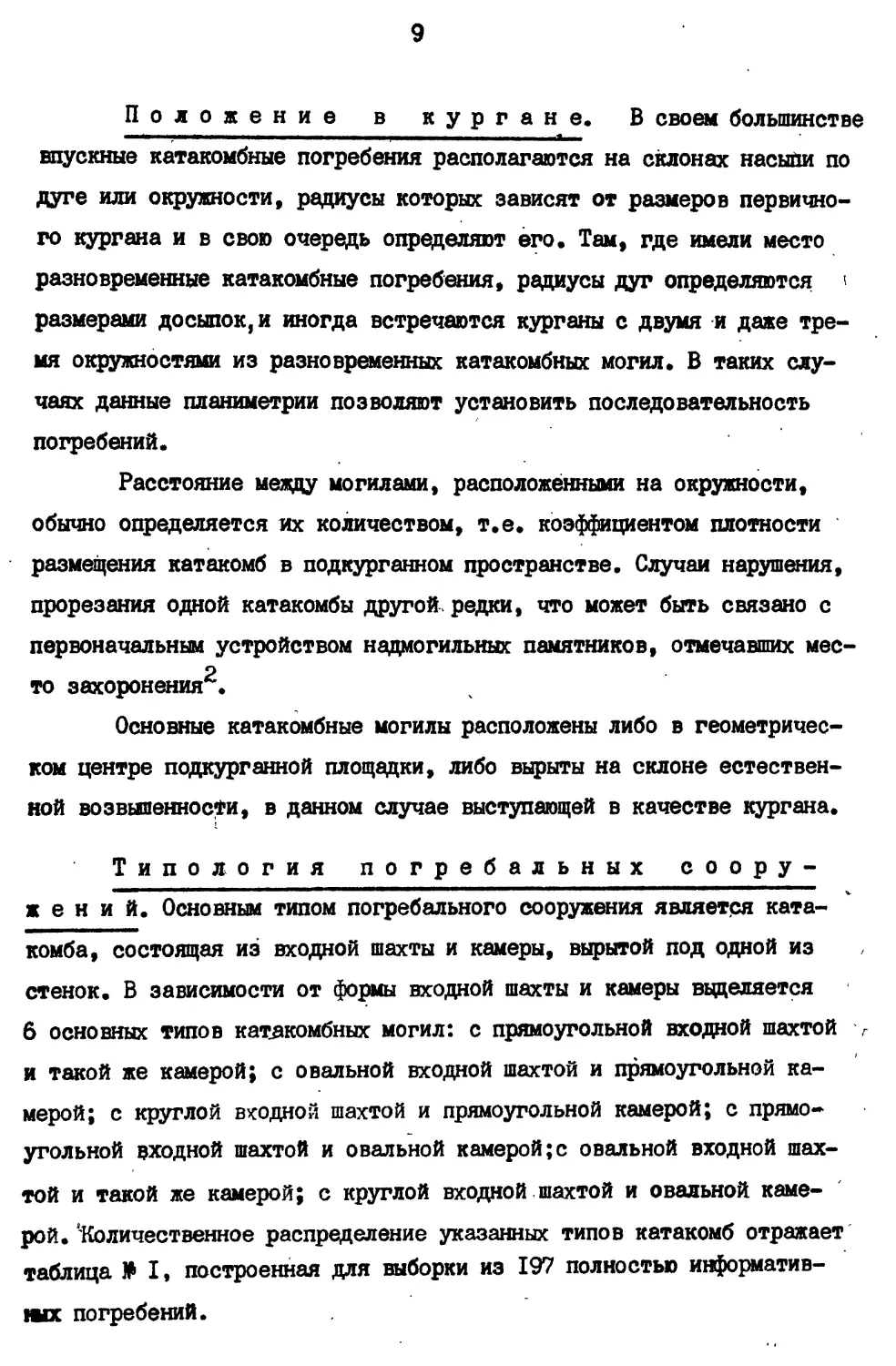

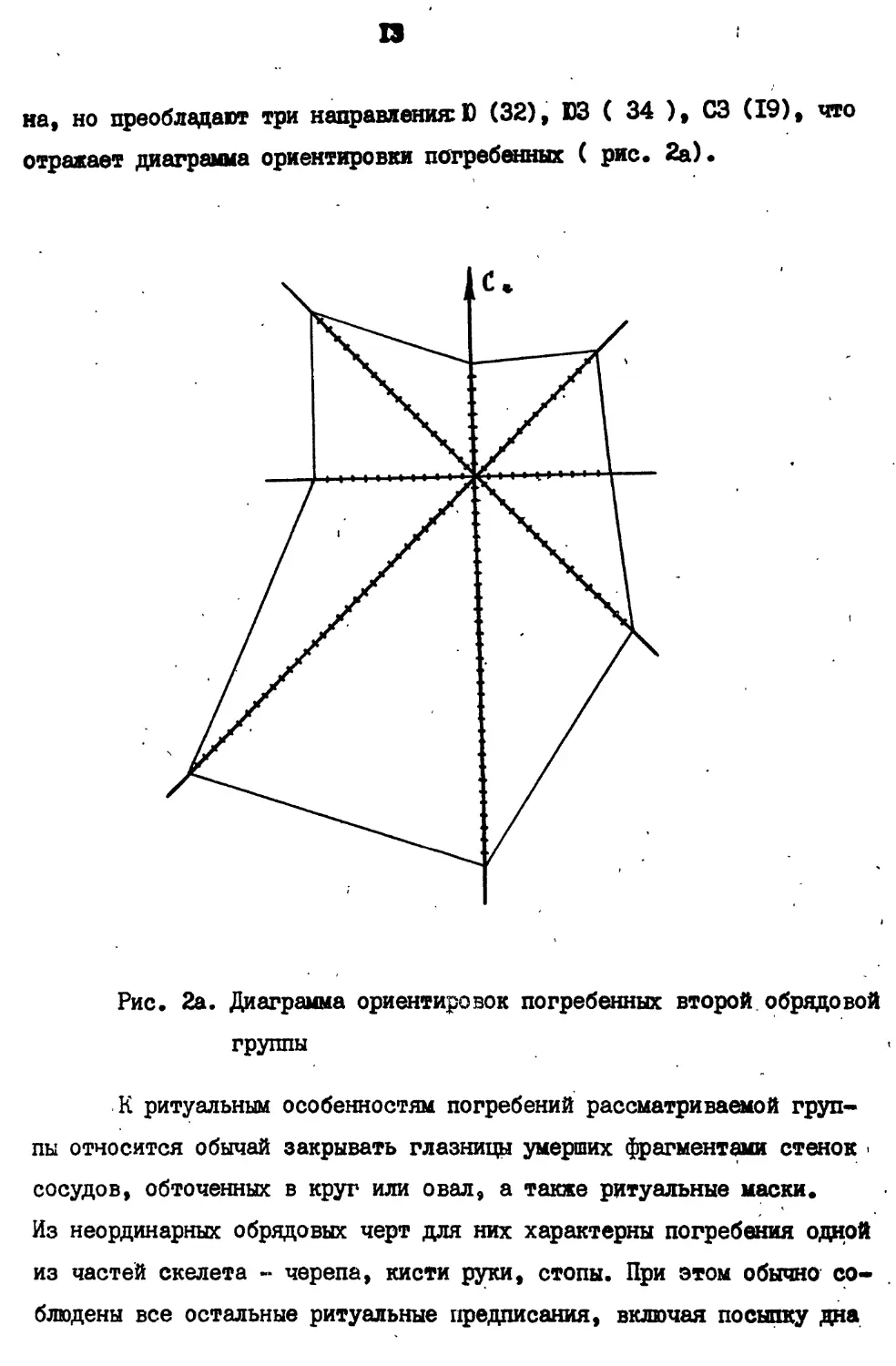

группа объединяет 150 погребений. Ориентация погребенных разнообраз-

IS

на, но преобладают три направления:!) (32), ЮЗ ( 34 ), СЗ (19), что

отражает диаграмма ориентировки погребенных ( рис. 2а) •

Рис. 2а. Диаграмма ориентировок погребенных второй обрядовой

группы

К ритуальным особенностям погребений рассматриваемой груп-

пы относится обычай закрывать глазницы умерших фрагментами стенок

сосудов, обточенных в круг или овал, а также ритуальные маски.

Из неординарных обрядовых черт для них характерны погребения одной

из частей скелета - черепа, кисти руки, стопы. При этом обычно со-

блюдены все остальные ритуальные предписания, включая посыпку дна

14

камеры охрой и мелом» Охровая посыпка особенно обильна и включает

отдельные предметы в форме палочек-карандашей, возможно приме-

нявшихся в ритуальных целях. Катакомбы, содержащие погребения

второй обрядовой группы, представлены во всех секторах насыпи с

явнъм преобладанием СВ ( 33 ) и ЮВ ( 29 ) направлений. Для рассма-

триваемой группы высок процент основных погребений.

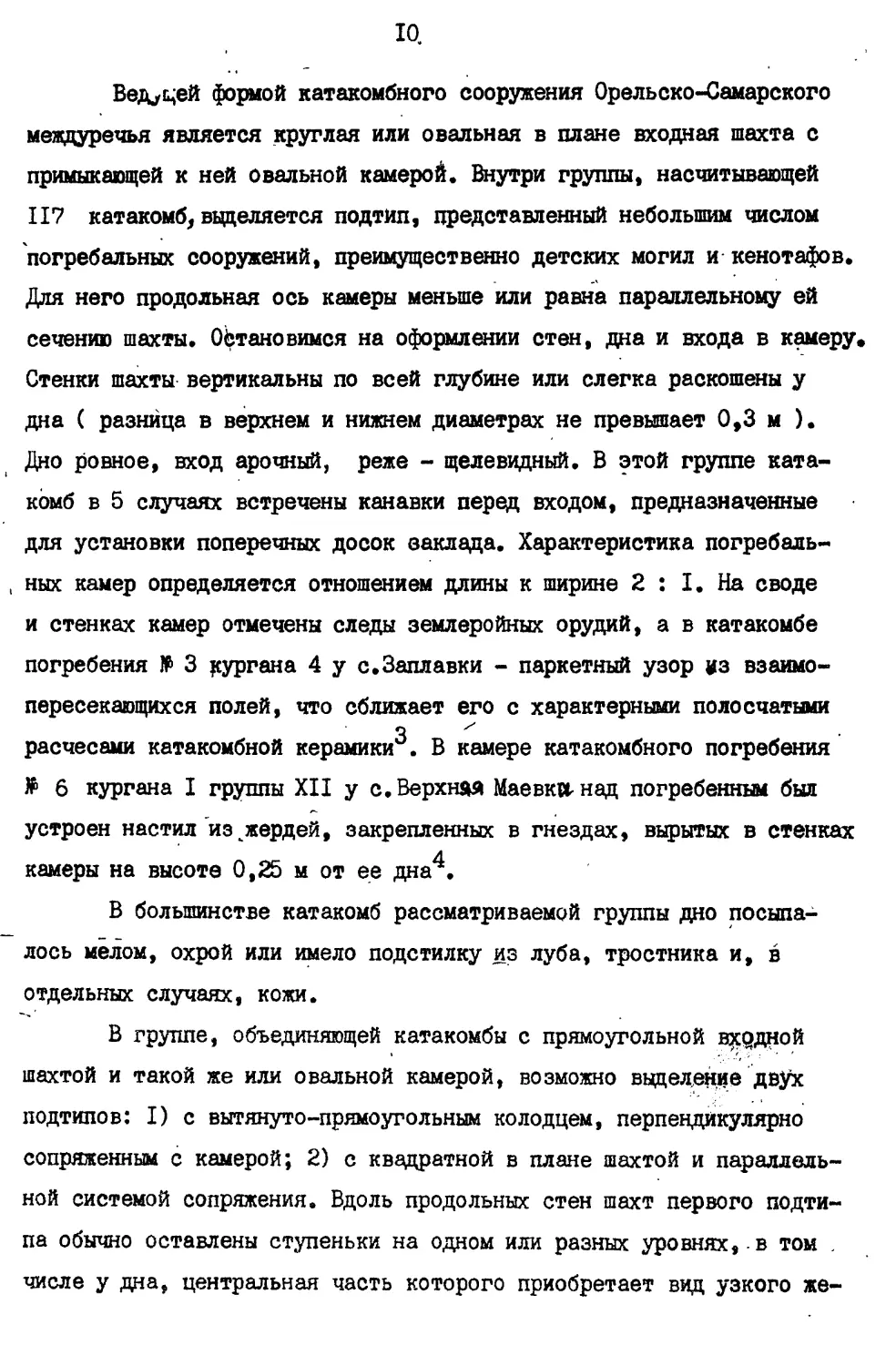

К третьей обрядовой группе отнесены погребения, скорченные

на правом ( 24 ) и левом ( 23 ) боку; поскольку другие обрядовые

различия не наблюдаются, они рассматриваются вместе. Руки протя-

нуты к коленям согнутых ног иди же кисть одной положена к локте-

вому сгибу другой вытянутой руки. В группе левобочных погребений

отмечено положение кистей рук перед лицом, что сближает их с ранне-

срубными. Ориентация погребенных включает все направления (рис. 26).

Рис. 26. Диаграмма ориентировок погребенных третьей

обрядовой группы

15

Размещение катакомб, содержащих погребения третьей обрядовой груп-

пы, определяется центральной частью насыпи и ее восточным полукру-

гом ( 35 ). Особо следует отметить распространенность в могилах

продуктов горения, входивших в заполнение шахт. Иногда это костры

на уровне древнего горизонта ( при основном положении катакомб ).

Вместе с тем обычай помещать в могилу Уровни не типичен для рас-

сматриваемого района, где встречен всего лишь 4 раза. При этом

речь идет не о функциональных сосудах-курильницах, а о фрагмен-

тах стенок кухонных горшков, использовавшихся в этом качестве.

I

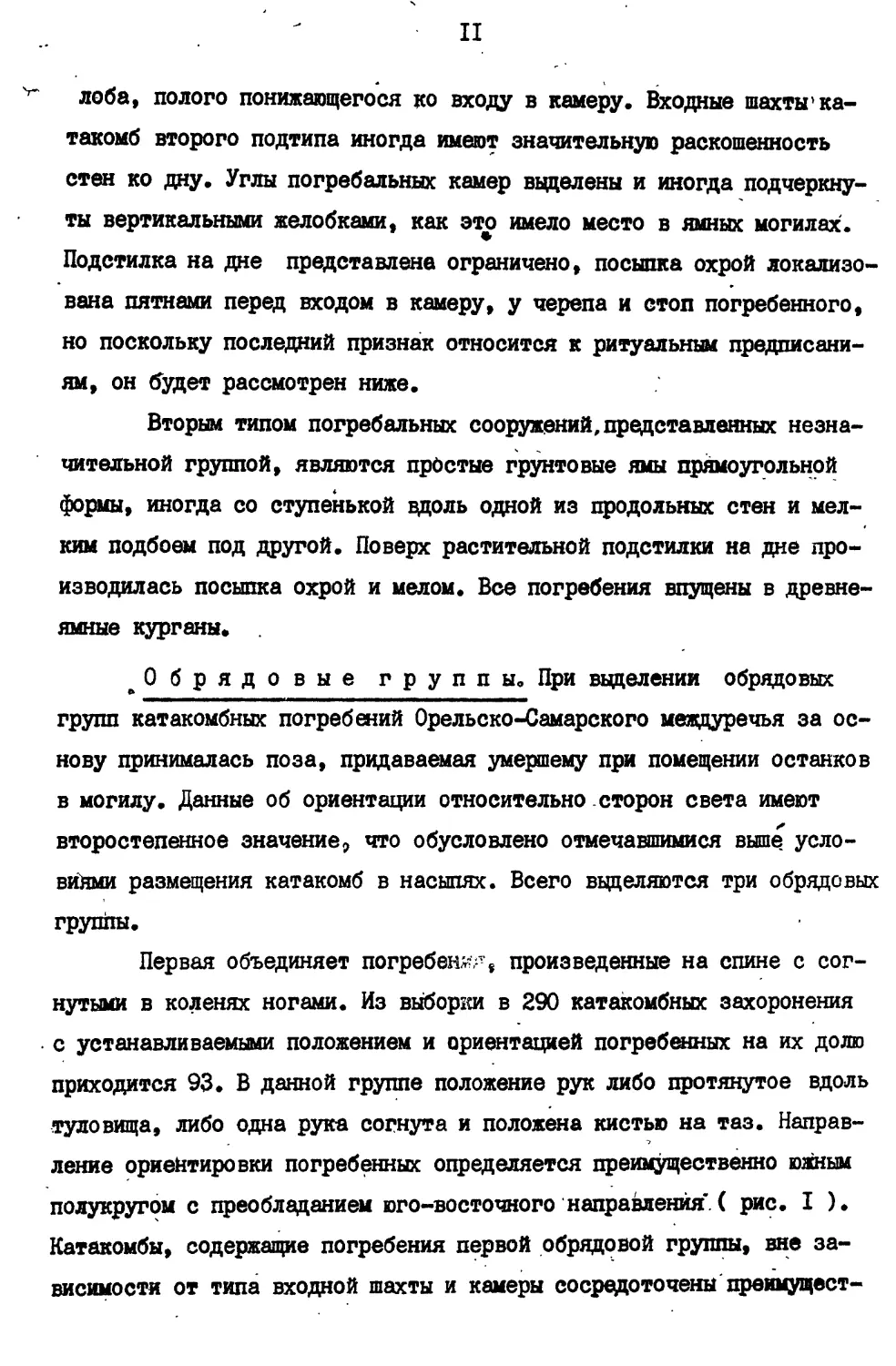

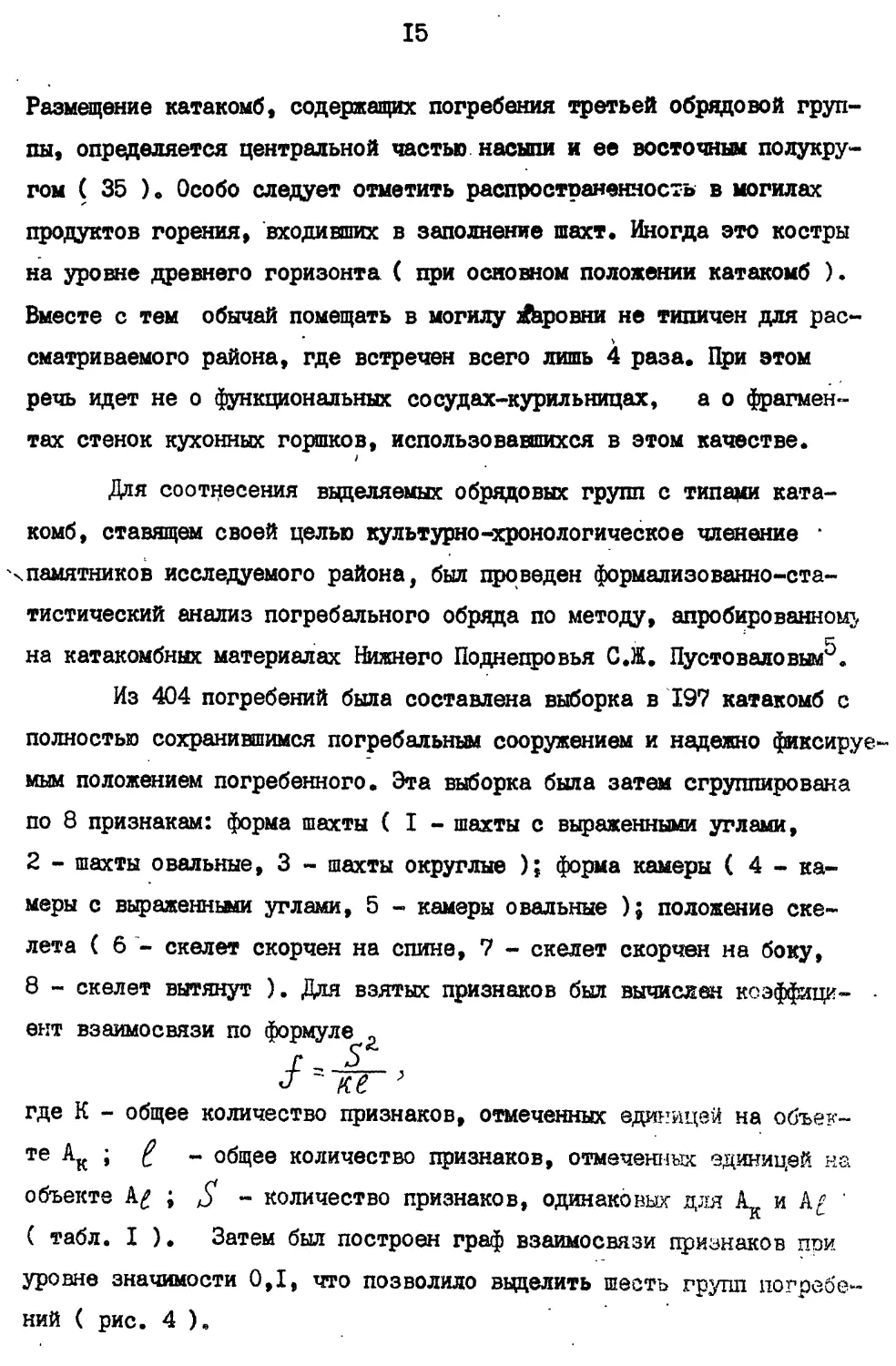

Для соотнесения выделяемых обрядовых групп с типами ката-

комб, ставящем своей целью культурно-хронологическое членение -

хпамятников исследуемого района, был проведен формализованно-ста-

тистический анализ погребального обряда по методу, апробированному

на катакомбных материалах Нижнего Поднецровья С.Ж. Пустоваловым^.

Из 404 погребений была составлена выборка в 197 катакомб с

полностью сохранившимся погребальным сооружением и надежно фиксируе-

мым положением погребенного. Эта выборка была затем сгруппирована

по 8 признакам: форма шахты ( I - шахты с выраженными углами,

2 - шахты овальные, 3 - шахты округлые ); форма камеры ( 4 - ка-

меры с выраженными углами, 5 - камеры овальные ); положение ске-

лета ( 6 - скелет скорчен на спине, 7 - скелет скорчен на боку,

8 - скелет вытянут ). Для взятых признаков был вычислен коэффици- -

ент взаимосвязи по формуле

J ~i&~ ’

где К - общее количество признаков, отмеченных единицей на объек-

те Ак ; - общее количество признаков, отмеченных единицей на

объекте А^ ; $ - количество признаков, одинаковых для А^ и

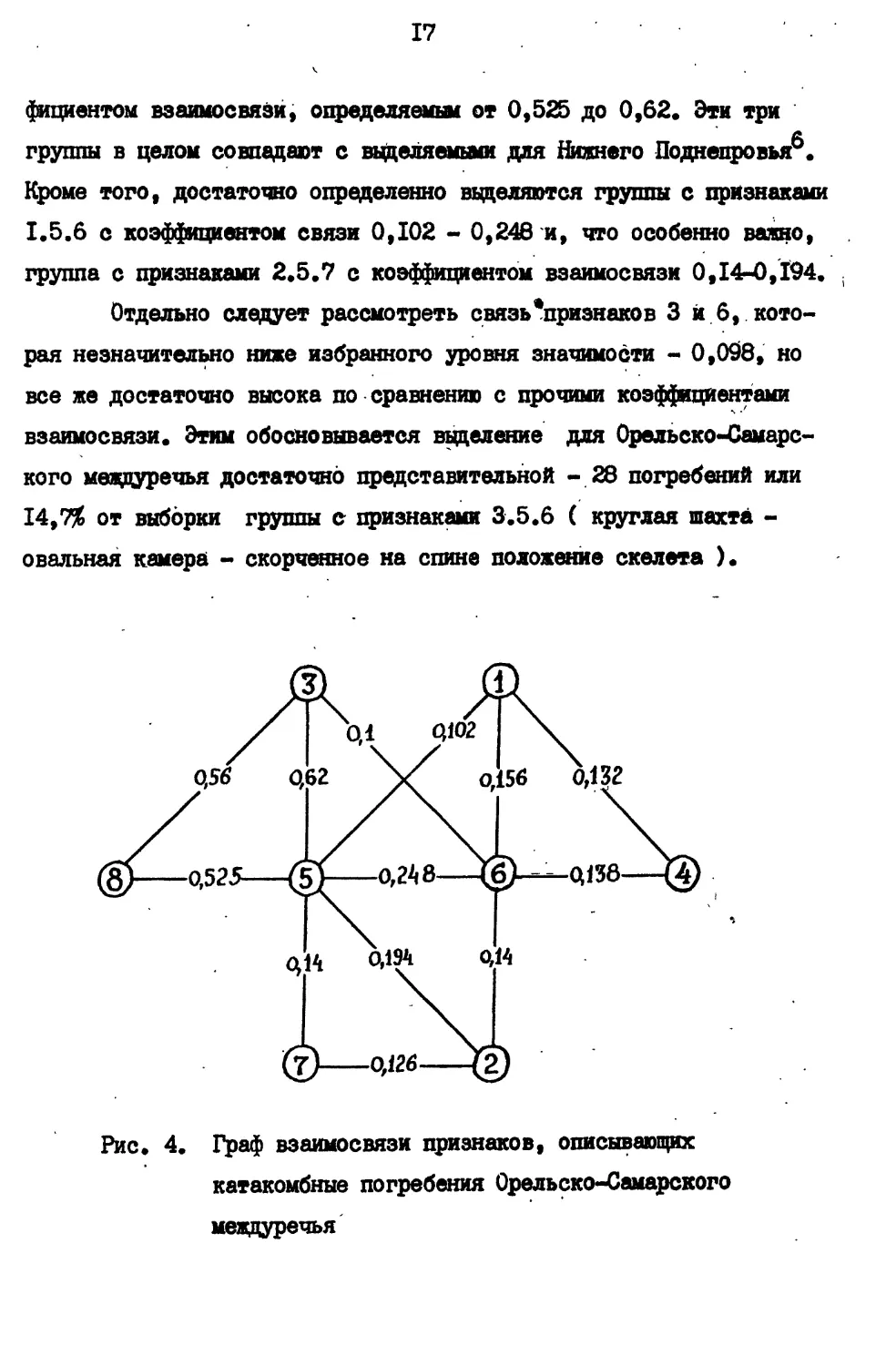

( табл. I ). Затем был построен граф взаимосвязи признаков при

уровне значимости 0,1, что позволило выделить шесть групп погребе-

ний ( рис. 4 ).

18

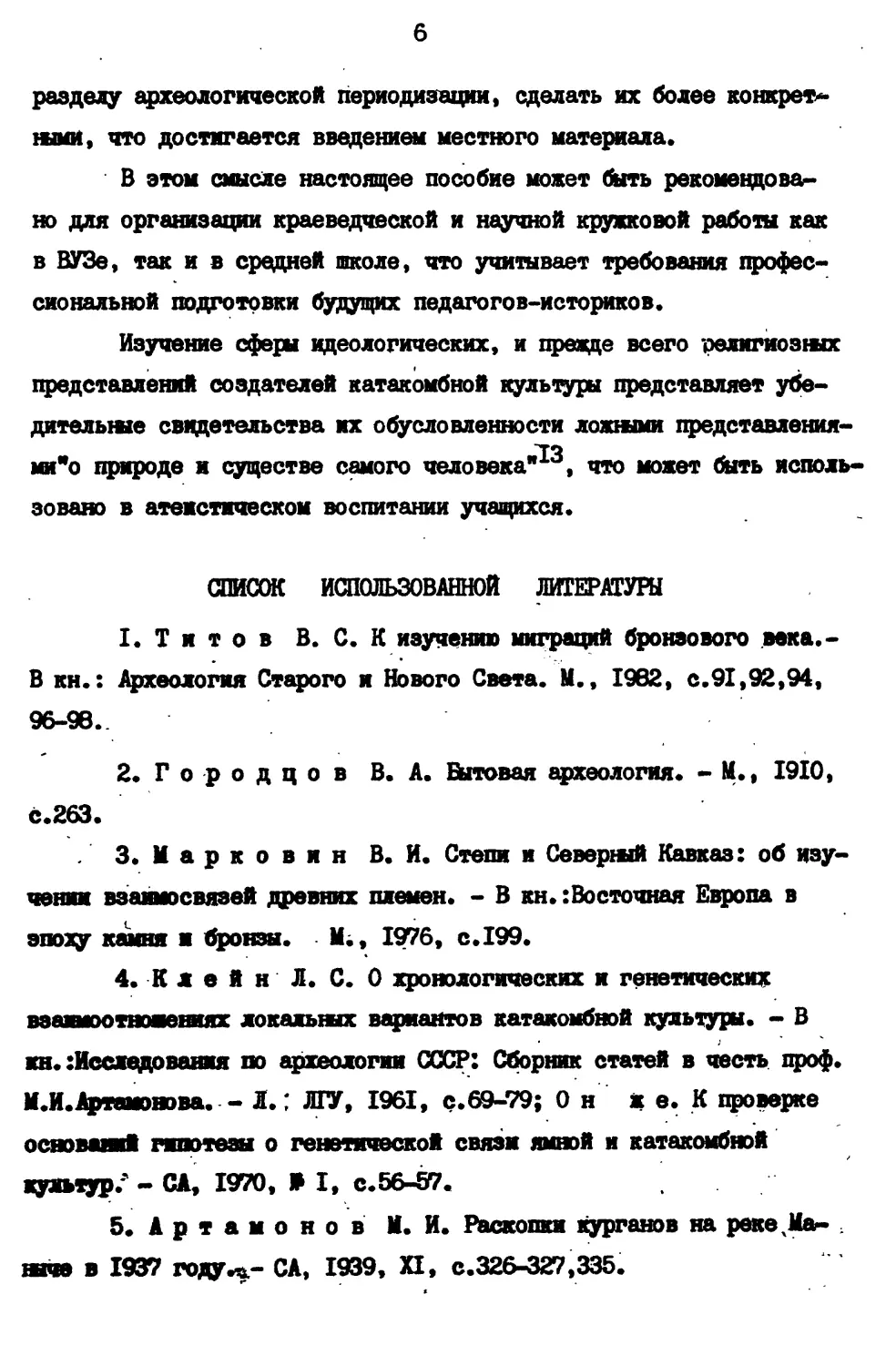

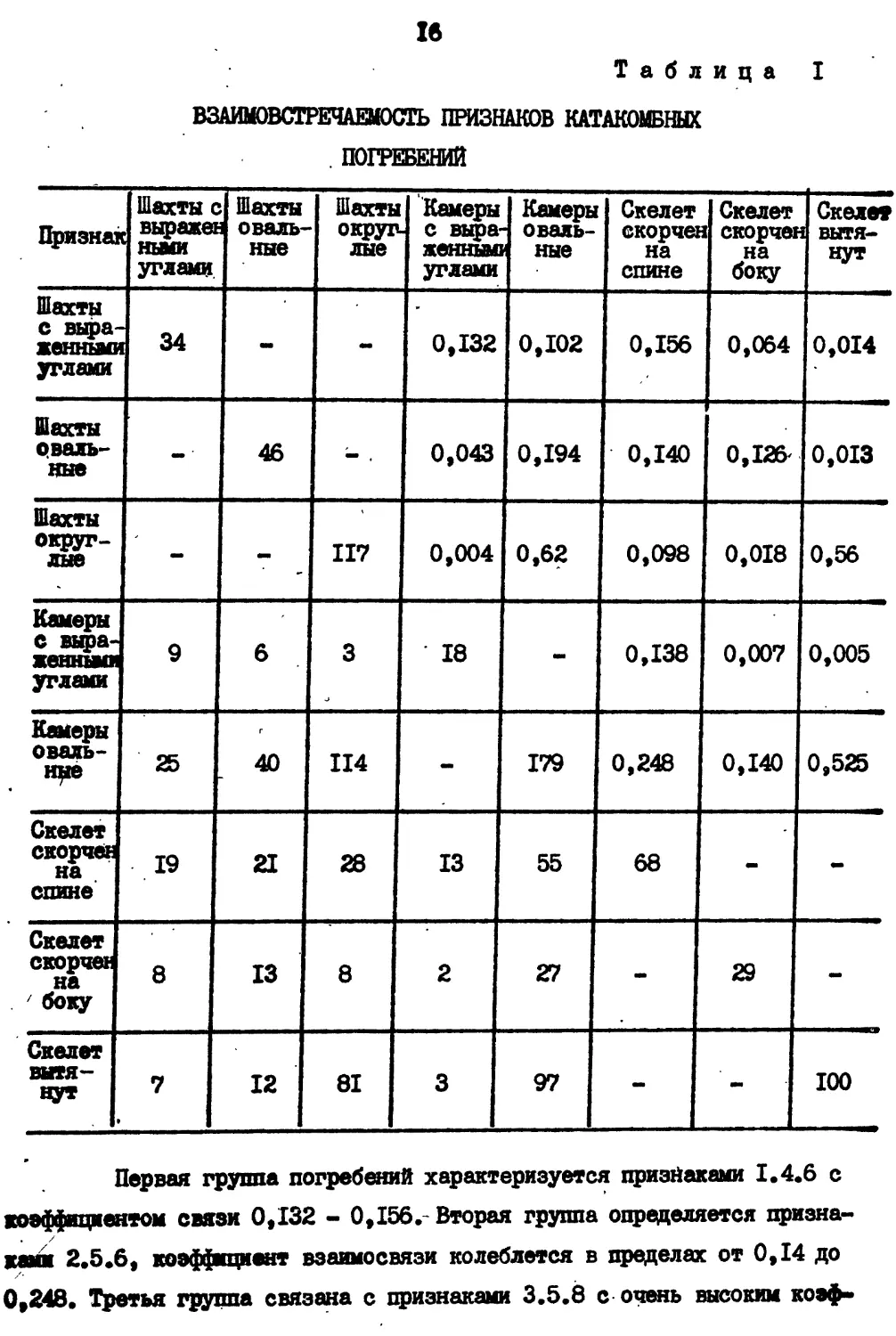

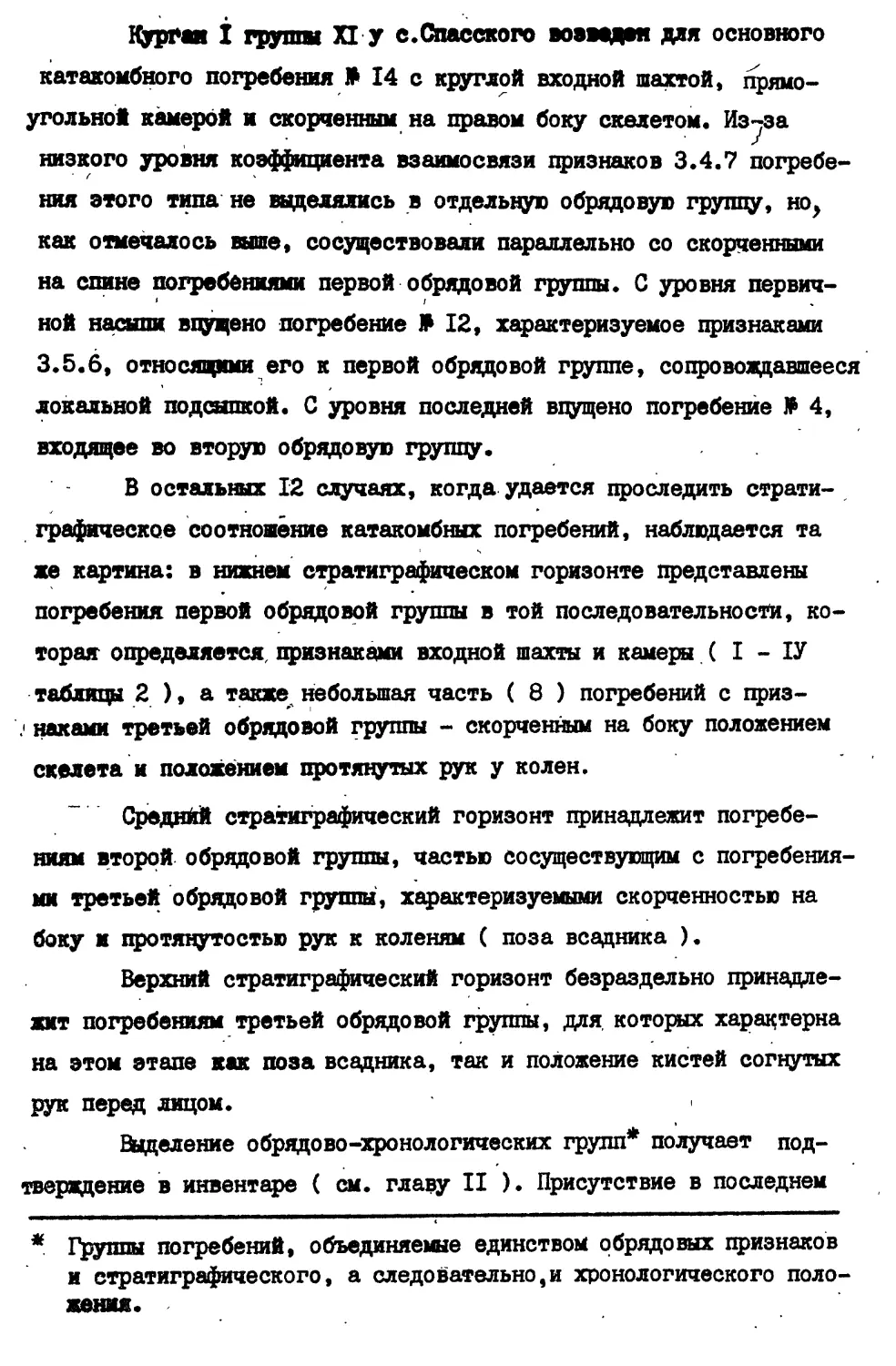

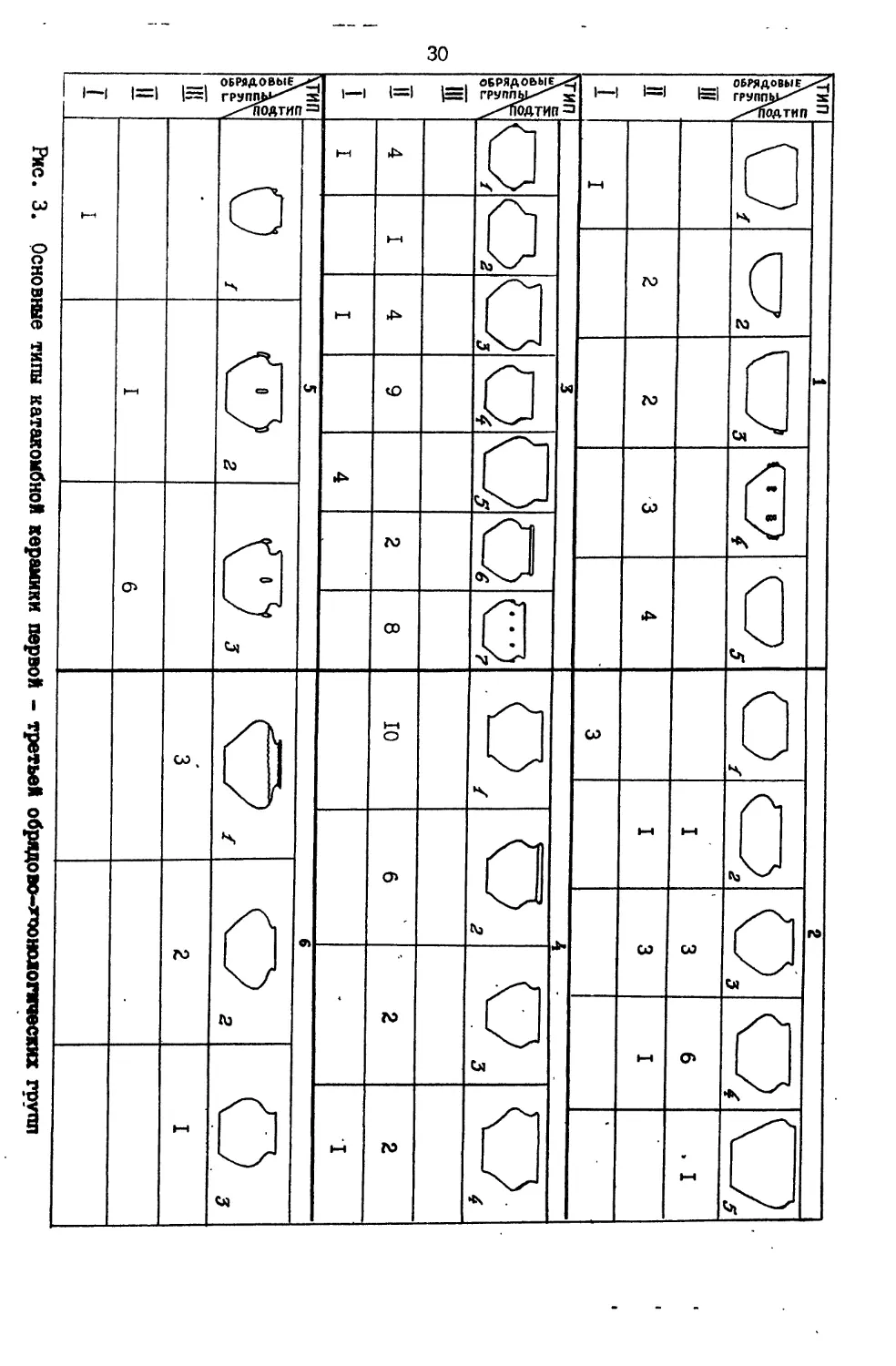

Таблица I

ВЗАИЫОВСТРЕЧАЕМОСТЬ ПРИЗНАКОВ КАТАКОМБНЫХ

ПОГРЕБЕНИЙ

Призма] Шахты с . выраж® ‘ ными углами Шахты оваль- ные Шахты округ лые Камеры - с выра женнш углами Камеры - оваль- v ные : Скелет скорчет на спине Скелет I скорчет на боку Скелет 1 вытя- нут

Шахты с выра- женные углами 34 — — 0,132 0,102 0,156 0,064 0,014

Шахты оваль- ные — 46 — . 0,043 0,194 0,140 0,126^ 0,013

Шахты округ- лые — — 117 0,004 0,62 0,098 0,018 0,56

Камеры с выра- женные! углами 9 6 3 18 — 0,138 0,007 0,005

Камеры оваль- нее 25 40 114 — 179 0,248 0,140 0,525

Скелет скорчен на спине 19 21 28 13 55 68 - —

Скелет скорчен на 1 боку 8 13 8 2 27 — 29 —

Скелет вытя- ну» 7 12 81 3 97 — — ТОО

Первая группа погребений характеризуется признаками 1.4.6 с

кмф$мциштом связи 0,132 - 0,156. Вторая группа определяется призна-

ками 2.5.6, коэффициент взаимосвязи колеблется в пределах от 0,14 до

0,248. Третья группа связана с признаками 3.5.8 с очень высоким коэф-

17

фициентом взаимосвязи, определяемым от 0,525 до 0,62. Эти три

группы в целом совпадают с въщеляемыми для Нижнего Поднепровья^.

Кроме того, достаточно определенно ввделяются группы с признаками

1.5.6 о коэффициентом связи 0,102 - 0,248 и, что особенно важно,

группа с признаками 2,5,7 с коэффициентом взаимосвязи 0,14-0,134,

Отдельно следует рассмотреть связь "признаков 3 и 6, кото-

рая незначительно ниже избранного уровня значимости - 0,098, но

все же достаточно высока по сравнению с прочими коэффициентами

взаимосвязи. Этим обосновывается ввделение для Орельско-Самарс-

кого междуречья достаточно представительной -28 погребений или

14,7% от выборки группы с признаками 3,5,6 ( круглая шахта -

овальная камера - скорченное на спине положение скелета )•

Рис, 4, Граф взаимосвязи признаков, описывающих

катакомбные погребения Орельско-Самарского

междуречья

18

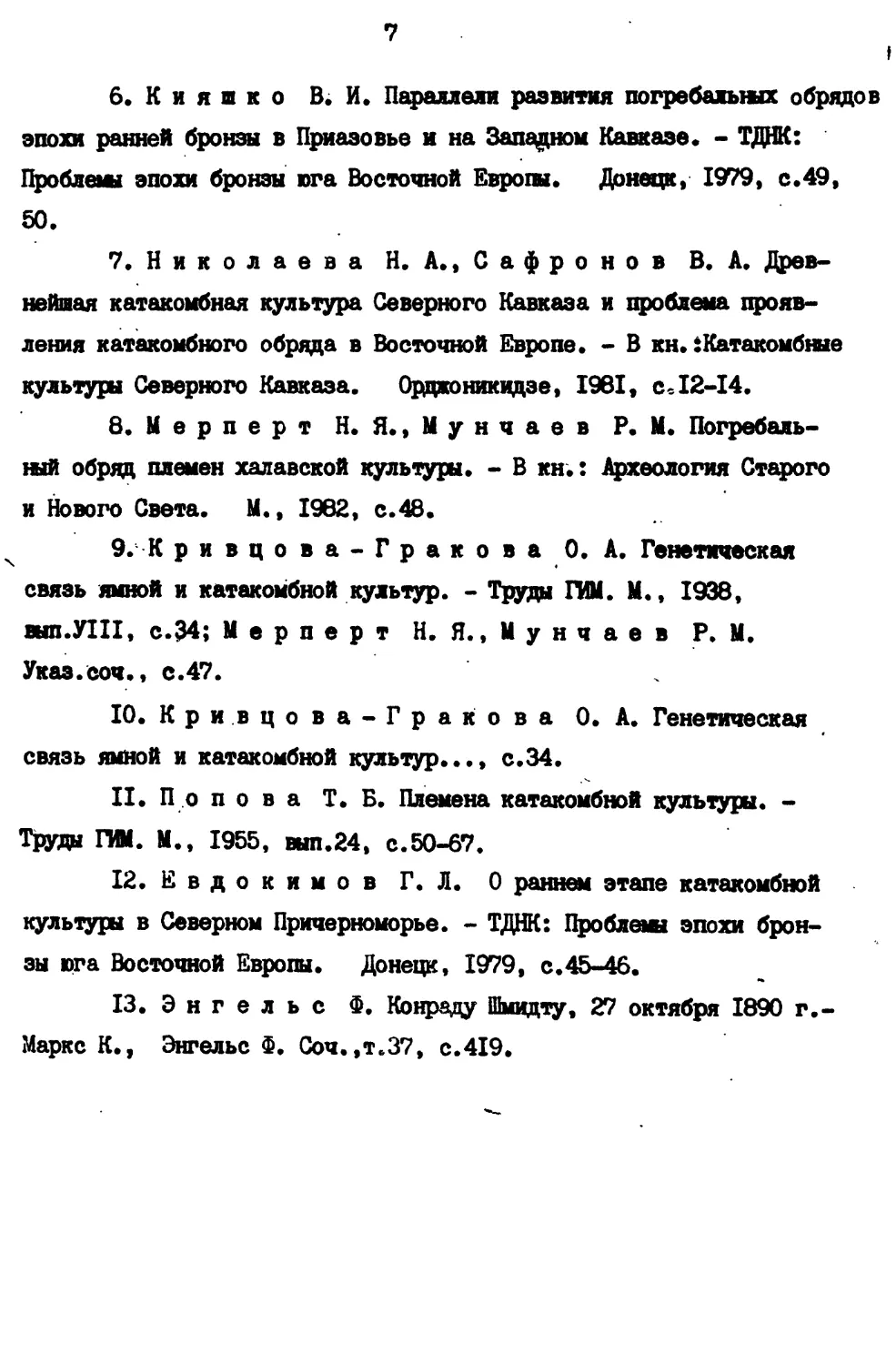

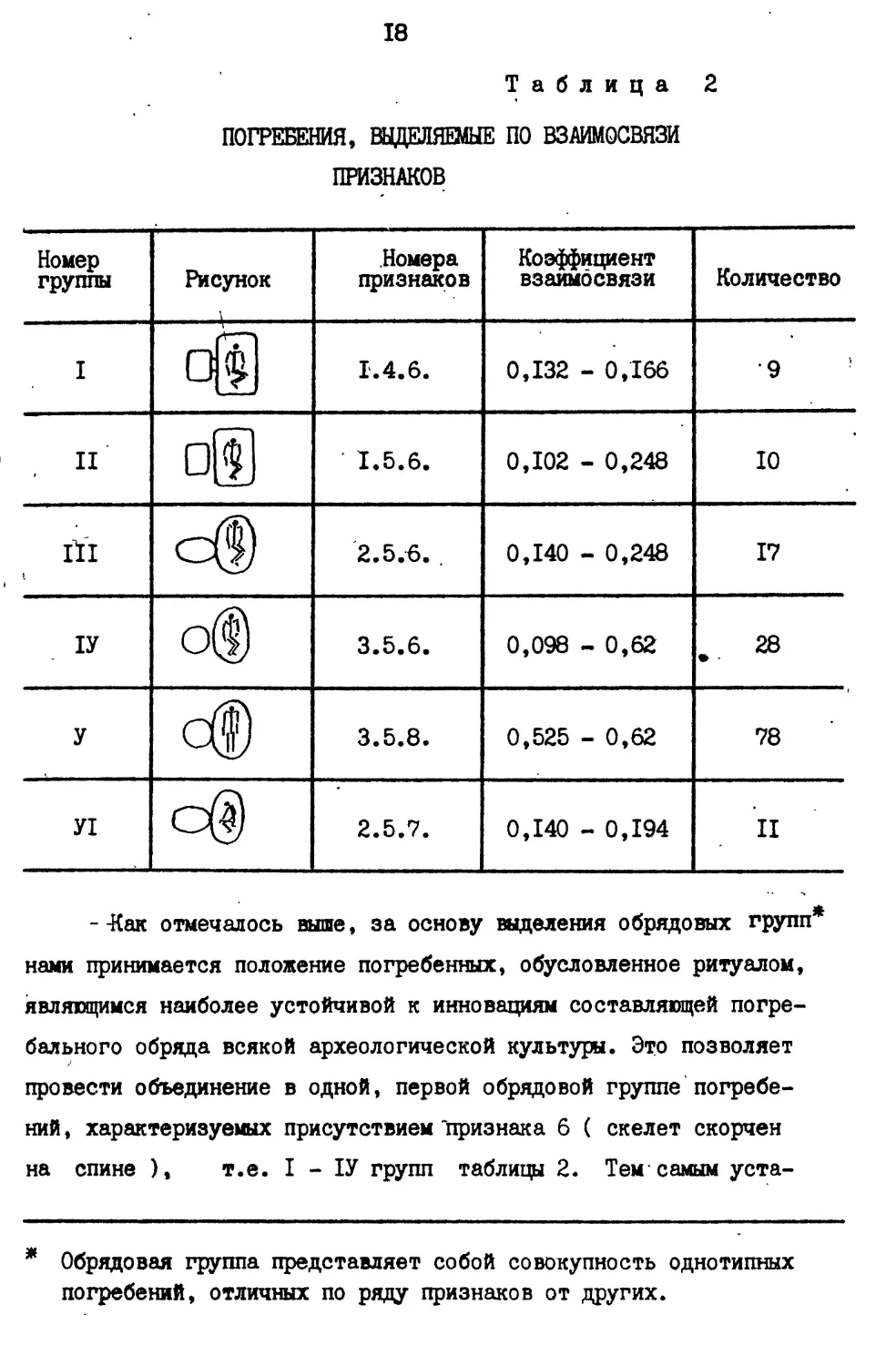

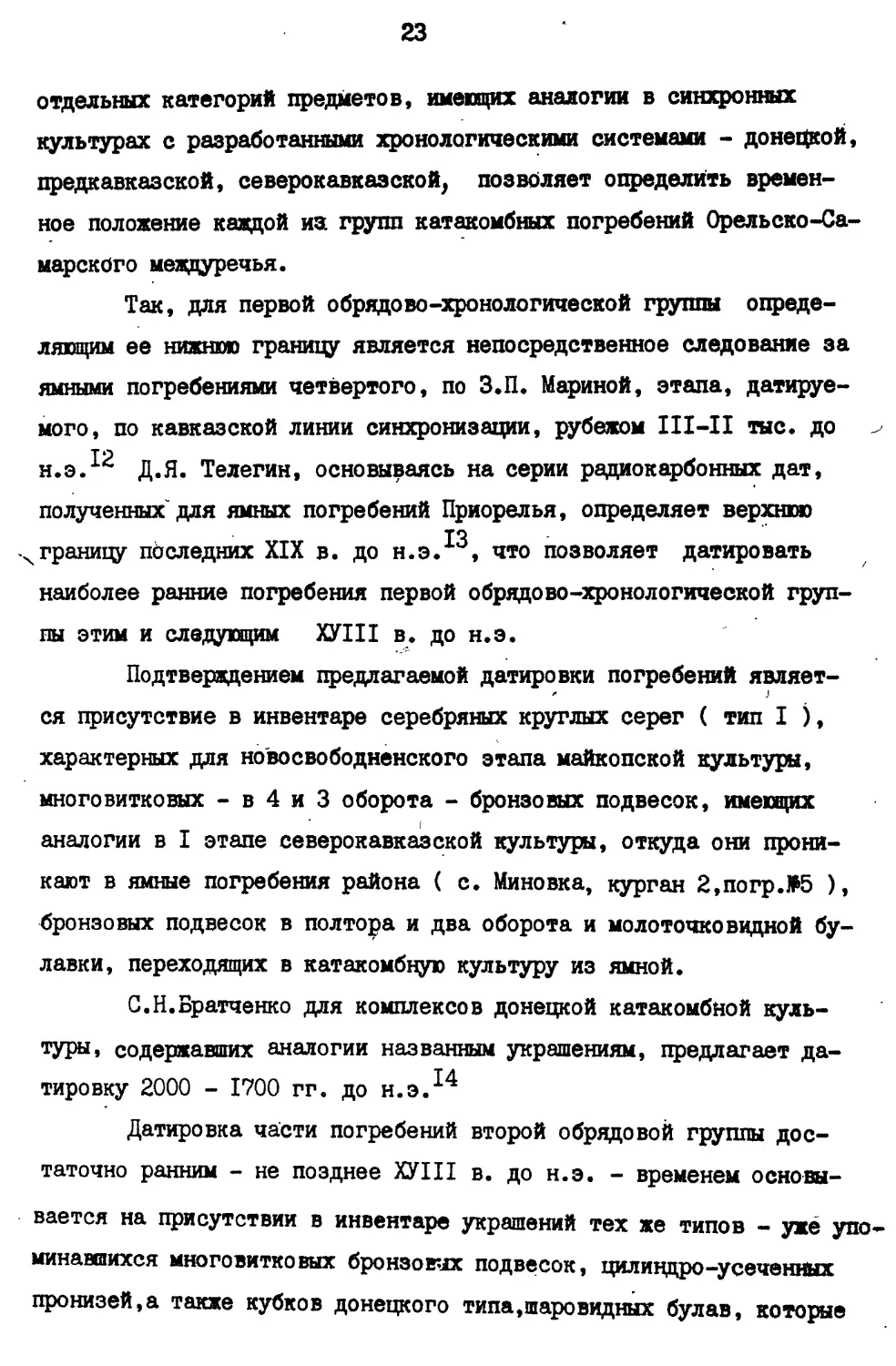

Таблица 2

ПОГРЕБЕНИЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПО ВЗАИМОСВЯЗИ

ПРИЗНАКОВ

Номер группы Рисунок Номера признаков Коэффициент взаимосвязи Количество

I 1.4.6. 0,132 - 0,166 9 ’

II 1.5.6. 0,102 - 0,248 10

Й1 С® 2.5.6. . 0,140 - 0,248 17

1У о© 3.5.6. 0,098 - 0,62 . 28

У С® 3.5.8. 0,525 - 0,62 78

У1 с© 2.5.7. 0,140 - 0,194 II

- -Как отмечалось выше, за основу выделения обрядовых групп*

нами принимается положение погребенных, обусловленное ритуалом,

являющимся наиболее устойчивой к инновациям составляющей погре-

бального обряда всякой археологической культуры. Это позволяет

провести объединение в одной, первой обрядовой группе погребе-

ний , характеризуемых присутствием "признака 6 ( скелет скорчен

на спине ), т.е. I - 1У групп таблицы 2. Тем самым уста-

* Обрядовая группа представляет собой совокупность однотипных

погребений, отличных по ряду признаков от других.

19

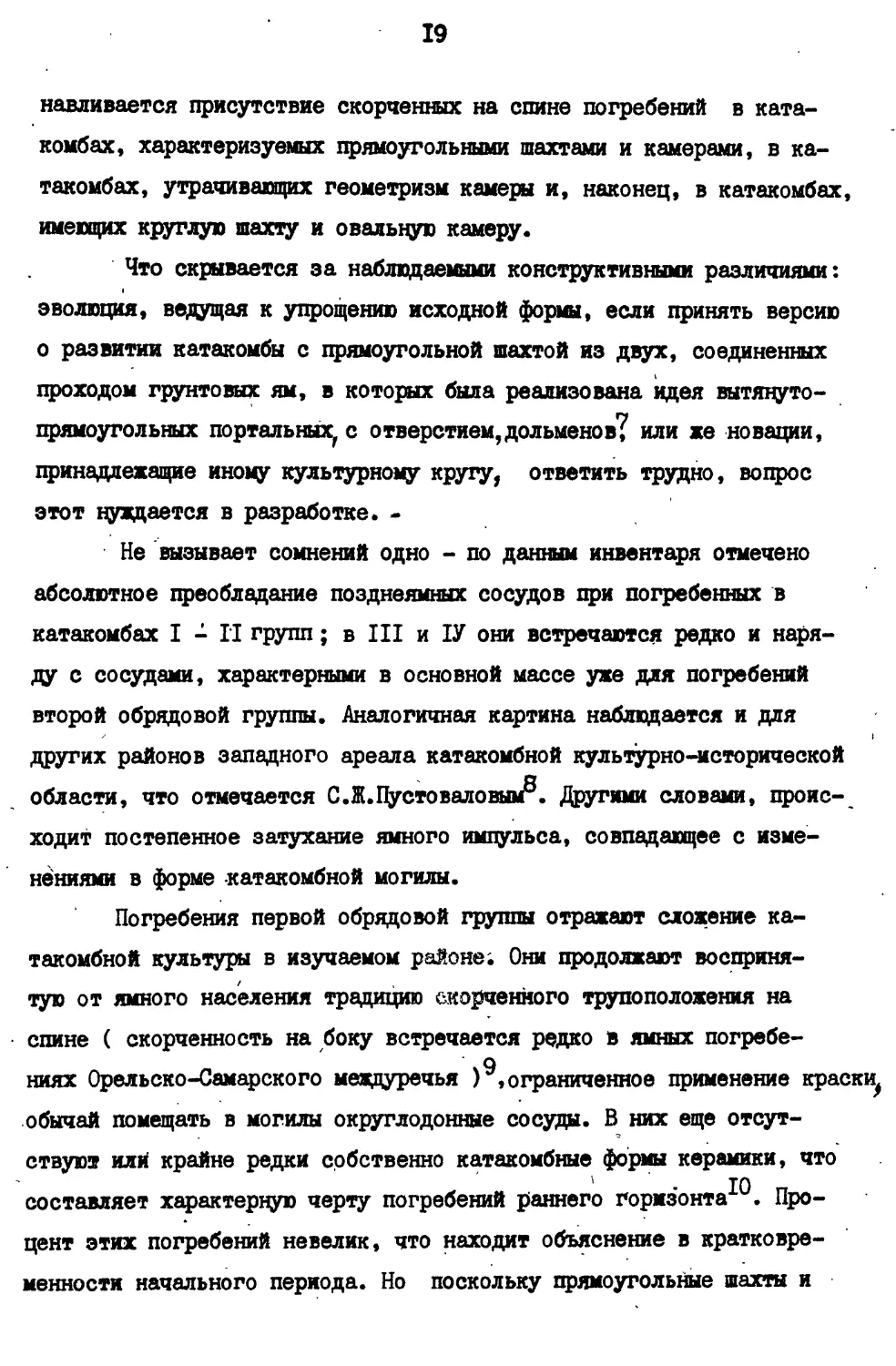

навливается присутствие скорченных на спине погребений в ката-

комбах, характеризуемых прямоугольными шахтами и камерами, в ка-

такомбах, утрачивающих геометриям камеры и, наконец, в катакомбах,

имеющих круглую шахту и овальную камеру.

Что скрывается за наблюдаемыми конструктивными различиями:

эволюция, ведущая к упрощению исходной формы, если принять версию

о развитии катакомбы с прямоугольной шахтой из двух, соединенных

проходом грунтовых ям, в которых была реализована идея вытянуто-

прямоугольных портальных, с отверстием,дольменов? или же новации,

принадлежащие иному культурному кругу, ответить трудно, вопрос

этот нуждается в разработке. -

Не вызывает сомнений одно - по данным инвентаря отмечено

абсолютное преобладание позднеямных сосудов при погребенных в

катакомбах I - II групп; в III и 1У они встречаются редко и наря-

ду с сосудами, характерными в основной массе уже для погребений

второй обрядовой группы. Аналогичная картина наблюдается и для

других районов западного ареала катакомбной культурно-исторической

области, что отмечается С.Ж.Пустоваловым8. Другими словами, проис-

ходит постепенное затухание ямного импульса, совпадающее с изме-

нениями в форме катакомбной могилы.

Погребения первой обрядовой группы отражают сложение ка-

такомбной культуры в изучаемом районе; Они продолжают восприня-

тую от ямного населения традицию скорченного трупоположения на

спине ( скорченность на боку встречается редко в ямных погребе-

ниях Орельско-Самарского междуречья )$, ограниченное применение краски^

обычай помещать в могилы округлодонные сосуды. В них еще отсут-

ствуют илй крайне редки собственно катакомбные формы керамики, что

составляет характерную черту погребений раннего горизонта . Про-

цент этих погребений невелик, что находит объяснение в кратковре-

менности начального периода. Но поскольку прямоугольные шахты и

20

и камеры за пределами Орельско-Самарского междуречьями в част-

ности в территориально близком районе бассейна Северского Донца,

сохраняются и в дальнейшем, приобретая характер этнографического

признака, можно предположить для изучаемого района смену насе-

ления, фиксируемую по распространению катакомб с круглой шахтой.

Появляясь достаточно рано, чтобы в обряде и инвентаре могли сох-

раниться еще ямнне черты, катакомбы с овальной и круглой шахтой

существуют здесь очень долго, становясь ведущей формой погребаль-

ного сооружения второй обрядовой группы^.

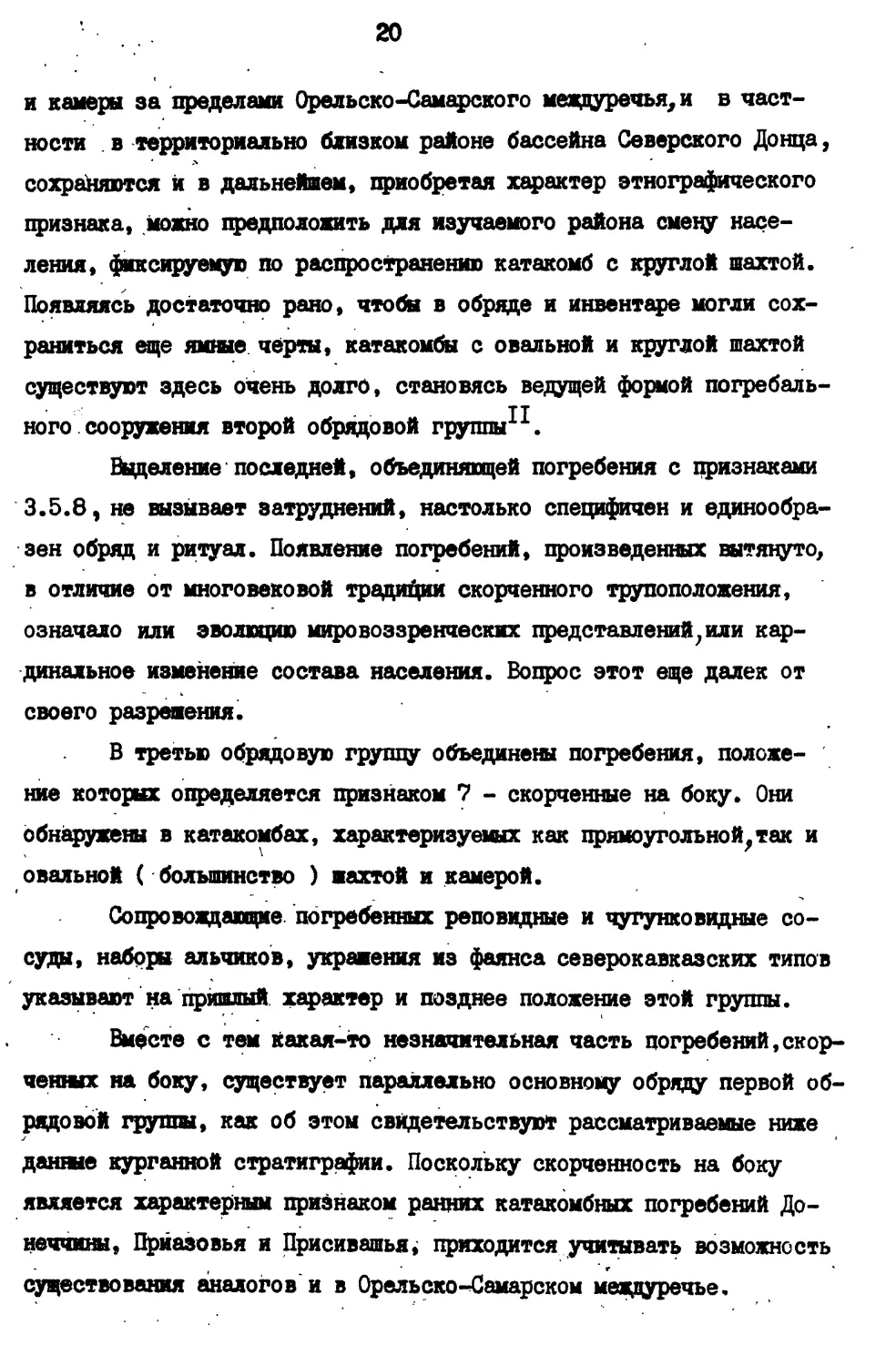

Выделение последней, объединяющей погребения с признаками

3.5.8, не вызывает затруднений, настолько специфичен и единообра-

зен обряд и ритуал. Появление погребений, произведенных вытянуто,

в отличие от многовековой традиции скорченного трупоположения,

означало или эволюцию мировоззренческих представлений,или кар-

динальное изменение состава населения. Вопрос этот еще далек от

своего разрешения.

В третью обрядовую группу объединены погребения, положе-

ние которых определяется признаком 7 - скорченные на боку. Они

обнаружены в катакомбах, характеризуемых как прямоугольной,так и

овальной ( большинство ) шахтой и камерой.

Сопровождающие погребенных реповидные и чугунковидные со-

суды, наборы альчиков, украшения из фаянса северокавказских типов

указывают на пришлый характер и позднее положение этой группы.

Вместе с тем какая-то незначительная часть погребений,скор-

ченных на боку, существует параллельно основному обряду первой об-

рядовой грушш, как об этом свидетельствуют рассматриваемые ниже

данные курганной стратиграфии. Поскольку скорченность на боку

является характерным признаком ранних катакомбных погребений До-

неччины, Приазовья и Присивашья, приходится учитывать возможность

существования аналогов и в Орельско-Самарском меодуречье.

21

Хронологическое соотношение выделяемых первой - третьей

обрядовых групп определяется их положением в курганной стратиг-

рафии. Характер и объем публикации не позволяют рассмотреть все

12 случаев наблюдаемой прямой и относительной стратиграфии, ос-

новывающейся на данных об уровне впуска катакомб или их положе-

нии в планиметрии. Сошлемся на некоторые из наиболее достовер-

ных.

Курган I группы III у с.Шандровки содержал 8 катакомбных

погребений, для которых устанавливается следующее стратиграфи-

ческое соотношение. Первым из катакомбных являлось погребение ЯО,

№ 10, впущенное с уровня ямной досыпки к первичному энеолитичес-

кому кургацу. По обрядовым признакам 1.4.6 оно входит в первую

обрядовую группу. За ним следует погребение > 4, относящееся к

той хе обрядовой группе, но впущенное с уровня локальной подсып-

ки, произведенной для погребения > 10. Выброс из погребения * 4

прорезает катакомбное погребение Ж II, характеризуемое признака-

ми 3.5.6, что позволяет отнести его также к первой обрядовой груп-

пе. Его камерой срезана входная шахта погребения * 10 ( прямая

стратиграфия )• Следующую стратиграфическую группу образуют пог-

ребения > 6 и > 8, входящие во вторую обрядовую групцу. Для пог-

ребения № 6 была произведена досыпка, с уровня которой вырыта

входная шахта погребения * 8. Погребение > 6 разрушено катакомб-

ной могилой № I, относящейся к третьей обрядовой группе ( прямая

стратиграфия ). Таким образом, для рассматриваемого кургана ус-

танавливается следующая последовательность выделяемых групп :

I - II - III. • '

Курган 5 группы III у с.Соколово содержал 5 катакомб, для

двух из которых устанавливается случай прямой стратиграфии. Пог-

ребение № 14, относящееся ко второй обрядовой группе, прорезалось

погребением № 4 третьей обрядовой группы.

КУргаи I группы П у с.Спасского воэмдан для основного

катакомбного погребения > 14 с круглой входной шахтой, прямо-

угольной камерой и скорченным на правом боку скелетом. Из-за

низкого уровня коэффициента взаимосвязи признаков 3.4.7 погребе-

ния этого типа не выделялись в отдельную обрядовую групцу, но>

как отмечалось выше, сосуществовали параллельно со скорченными

на спине погребениями первой обрядовой группы. С уровня первич-

ной насыпи впущено погребение > 12, характеризуемое признаками

3.5.6, относящими его к первой обрядовой группе, сопровождавшееся

локальной подсыпкой. С уровня последней впущено погребение > 4,

входящее во вторую обрядовую группу.

В остальных 12 случаях, когда удается проследить страти-

графическое соотношение катакомбных погребений, наблюдается та

же картина: в нижнем стратиграфическом горизонте представлены

погребения первой обрядовой группы в той последовательности, ко-

торая определяется признаками входной шахты и камеры ( I - 1У

таблицы 2 ), а также небольшая часть ( 8 ) погребений с приз-

j нахами третьей обрядовой группы - скорченным на боку положением

скелета и положением протянутых рук у колен.

Средний стратиграфический горизонт принадлежит погребе-

ниям второй обрядовой группы, частью сосуществующим с погребения-

ми третьей обрядовой группы, характеризуемыми скорченностью на

боку к протянутостью рук к коленям ( поза всадника ).

Верхний стратиграфический горизонт безраздельно принадле-

жит погребениям третьей обрядовой группы, для которых характерна

на этом этапе как поза всадника, так и положение кистей согнутых

рук перед лицом.

Выделение обрядово-хронологических групп* получает под-

тверждение в инвентаре ( см. главу II ). Присутствие в последнем

* Группы погребений, объединяемые единством обрядовых признаков

и стратиграфического, а следовательно,и хронологического поло-

жения.

23

отдельных категорий предметов, имеющих аналогии в синхронных

культурах с разработанными хронологическими системами - донецкой,

предкавказской, северокавкаэской, позволяет определить времен-

ное положение каадой из групп катакомбных погребений Орельско-Са-

марскбго мелщуречья.

Так, для первой обрядово-хронологической группы опреде-

ляющим ее нижнюю границу является непосредственное следование за

ямными погребениями четвертого, по З.П. Мариной, этапа, датируе-

мого, по кавказской линии синхронизации, рубежом III—II тыс. до >

н.э.12 Д.Я. Телегин, основываясь на серии радиокарбонных дат,

полученных для ямных погребений Приорелья, определяет верхнюю

то

хграницу последних XIX в. до н.э. , что позволяет датировать

наиболее ранние погребения первой обрядово-хронологической груп-

пы этим и следующим ХУIII в. до н.э.

Подтверждением предлагаемой датировки погребений являет-

ся присутствие в инвентаре серебряных круглых серег ( тип I ),

характерных для новосвободненского этапа майкопской культуры,

многовитковых - в 4 и 3 оборота - бронзовых подвесок, имеющих

аналогии в I этапе северокавказской культуры, откуда они прони-

кают в ямные погребения района ( с. Миновка, курган 2,погр.>5 ),

бронзовых подвесок в полтора и два оборота и молоточковидной бу-

лавки, переходящих в катакомбную культуру из ямной.

С.Н.Братченко для комплексов донецкой катакомбной куль-

туры, содержавших аналогии названным украшениям, предлагает да-

тировку 2000 - 1700 гг. до н.э.I4

Датировка части погребений второй обрядовой группы дос-

таточно ранним - не позднее ХУШ в. до н.э. - временем основы-

вается на присутствии в инвентаре украшений тех же типов — уже упо-

минавшихся многовитковых бронзовых подвесок, цилиндро-усеченных

пронизей,а также кубков донецкого типа,шаровидных булав, которые

24

в типологическом ряду предшествуют булавам яйцевидной формы с

выступами*5. J

fyui Ъ&тв&в&ъ катакомбных погребений ингульской культуры,

по обряду * инвентарю тождественных, в нашем определении, второй об

рядово-хронологической группе, привлекаются следующие данные: дис-

ковидная подвеска и ажурный медальон из погребения > 16 кургана I

группы у с. Привольного, позволяющие синхронизировать его с

I - началом II этапа северокавказской культуры по В.И. Маркови-

цу и датировать 2000 - 1600 гг. до н.э.*5 Вместе с тем отсут-

ствие разработок по хронологии ингульской культуры и памятников

степного юга Украины ограничивает возможность датировки погребе-

ний второй обрядовой группы.

Временное положение погребений третьей обрядовой группы

определяется присутствием в ней реповидных сосудов, относимых

С.Н. Братченко к манычекому тицу/датируемому 1700 - 1600 гг. до

н.э.*7

Этим же временем датируется булава с выступами бородинс-

Tfi

кого типа и наборы украшений, включающих т.н. сегментовидные

подвески, ромбовидные со спиральным орнаментом ( в одном случае-

изображение собаки ), костяные и многочисленные настовые рельеф-

ные бусы, датируемые по присутствию в северокавказских и ката-

комбных комплексах, временем до середины II тыс. до н.э.

Верхняя граница погребений третьей обрядовой группы опре-

деляется ХУ1 в. до н.э. по присутствию в сменяющих их погребе-

ниях культуры многоваликовой керамики наборов бус, относимых

В. А. Сафроновым к III этапу бронзового века Северного Кавказа и

TQ

датируемых ХУ1 - ХУ вв. до н.э.

25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Ковалева И. Ф. К вопросу о развитии ремесла в

эпоху бронзы. - В сб.: Курганные древности Степного Поднепровья

III—I тыс. до н.э. Днепропетровск, 1983.

2. Братченко С. Е. Нижнее Подонье в эпоху сред-

ней бронзы. - Киев, Ж, с. 18.

3. К о в а л е в а И. Ф. Катакомбные погребения Орельс-

ко-Самарского меящуречья. - В сб.: Древности Степного Поднепро-

вья (III—I тыс. до н.э.). Днепропетровск: ДГУ, 1982, с.36.

4. Ковалева И. В о л к о б о й С. С. Да-

рина 3. П. и др. Исследование курганных могильников у с.В.Ма-

евка в степном междуречье рек Орели и Самары. - В сб. :Курганные

древности Степного Поднепровья III—I тыс. до н.э. Днепропет-

ровск: ДГУ, 1977, с.2, табл.II, рис.4.

5. Пустовалов С. Ж. К методике периодизации

катакомбной культуры по данным погребального обряда. - В кн.:

Новые методы археологических исследований. Киев, 1982, с.90-93.

Более подробно см.:К а м е н е ц к и й И.С., Маршак Б. И.,

41 ер Я. А. Анализ археологических источников. М., 1975.

6. Пу.стовалов С. Ж. К методике периодизации...,

с.92, рис.1.

7. К и я ш к о В. Я. Параллели развития погребальных об-

рядов эпохи ранней бронзы в Приазовье и на Западном Кавказе. -

ТДНК: Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Донецк, 1979,

с.49-50.

8. П ус т о в а л о в С. Ж. К методике периодизации...,

с.106.

9. М а р и н а 3. II. Периодизация и хронология погребе-

ний ямной культуры Орельско-Самарского меящуречья. - В сб. :ftyp-

ганные древности Степного Поднепровья Ш-I тыс. до н.э. Днепро-

26

петровск:ДГУ, 1978, с.59-60; Марина 3. П. Обрядово-хронологи-

ческие группы древнеямных погребений Левобережья .Днепра. - ТДНК:

Археологические исследования на Украине в 1978 - 1979 гг. Дне-

пропетровск, 1980, с.46-47.

10. Евдокимов Г. Л. 0 раннем этапе катакомбной

культуры в Северном Причерноморье. - ТДНК: Проблемы эпохи бронзы

юга Восточной Ейропы..., с.45; Он ж е. 0 культурно-хронологи-

ческих различиях катакомбных памятников Нижнего Поднепровья и

Крыма. - ТДНК: Археологические исследования на Украине ...,

с. 49-50.

II. К о в а л е в а И. Ф. Катакомбные погребения Орельс-

w Самарского междуречья..., с.36.

12. М а р и н а 3. П. Энеолит - ранний бронзовый век

Степного Левобережья Днепра: Автореферат. Дис.... кацц.ист.наук.

М., 1982, с. 18; 0 н а ж е. Кавказские импорта Левобережного

Поднепровья в памятниках эпохи бронзы. - В сб.: Проблемы хро-

нологии археологических памятников степной зоны Северного Кавка-

за. Ростов, 1983, с. 25.

13. Т е л'е г и н Д. Я. Об абсолютном возрасте ямной

культуры и некоторые вопросы хронологии энеолита Юга Украины.-

СА, 1977, >2, с.13.

14. Б р а т ч е н к о С. Н. Нижнее Подонье..., с.142.

15. Т а м же, с.147.

16. Шапошникова 0. Г., Шарафутдино-

ва И. Н., Фоменко. В. Н., Довженко Н. Д. Некото-

рые итоги изучения погребальных памятников эпохи меди - бронзы

на р.Ингул. - В кн.: Археологические памятники Поингулья. Киев,

I960, с.13.

17. Братченко С. Н. Нижнее Подонье..., с. 148,

150-152.

27

18. Ковалева И. Ф. Катакомбные погребения волго-

манычского типа в Степном Поднепровье. - В сб.:Некоторые проблемы

историографии и источниковедения. Днепропетровск:ДГУ, 1976, с.40.

19. Сафронов В. А. Классификация и датировка па-

мятников бронзового века Северного Кавказа. - В кн.: Вопросы ох-

раны, классификации и использования археологических памятников.

М., 1974.

»

Г Л А В A IT

ТИПОЛОГИЯ ПОГРЕБАЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ

При сопоставлении катакомбной культуры Орельско-Самарского

междуречья с другими районами культурно-исторической области при-

влекаются не только данные погребального обряда, но и основные

категории сопутствующего умершим инвентаря.

Керамика. Классификация катакомбной керамики доста-

точно полно обоснована в работах С.Н. Братченко, основные положе-

ния которой принимаются нами. В технологическом отношении ката-

комбная керамика Орельско-Самарского междуречья достаточно одно-

родна. Сосуды, вне связи с их функциональным назначением, изготов*-

лены из глиняной массы, содержащей минеральные включения, ленточ-

ным способом и подвергнуты костровому обжигу. Внешняя поверхность

части сосудов имеет следы характерного полосчатого сглаживания,

иногда приобретающего декоративный характер, в других случаях за-

глажена и несет следы легкого лощения. Встречаются сосуды с анго-

бированной поверхностью желтого, розового и красного цвета и

следами краски.

функционально вся посуда может быть разделена на' кухонную

и г,'толовую. Ритуальные керамические сосуды, такие как курильницы,

в материалах Орельско-Самарского меадуречья отсутствуют.

Кухонная посуда представлена единичными находками целых

больших толстостеюых горшков и их крупных фрагментов, использо-

вавшихся в качестве жаровен ( с.Ново-Подкряж, гр.II, к.1, п.М12 ;

гр.1У, к.1, п.Ж5 ; с.Хащевое, к.5, п.#8 и др. ).

Столовая посуда отмечается меньшими размерами, тщательнос-

тью формовки и отделки поверхностей, большей площадью и сложнос-

тью орнаментации.

29

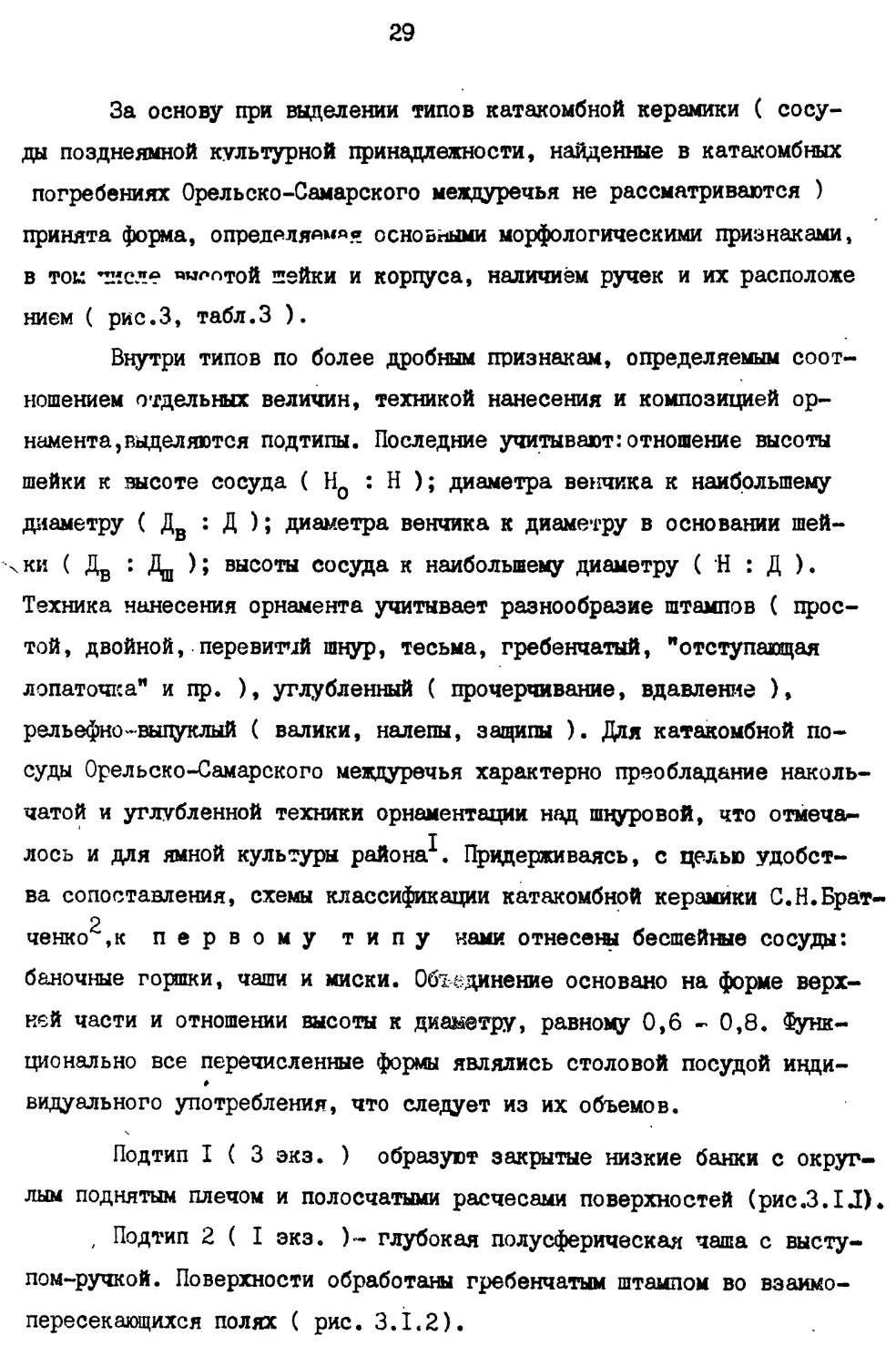

За основу при выделении типов катакомбной керамики ( сосу-

ды позднеямной культурной принадлежности, найденные в катакомбных

погребениях Орельско-Самарского междуречья не рассматриваются )

принята форма, определяемая основными морфологическими признаками,

в том числе чипптой шейки и корпуса, наличием ручек и их расположе

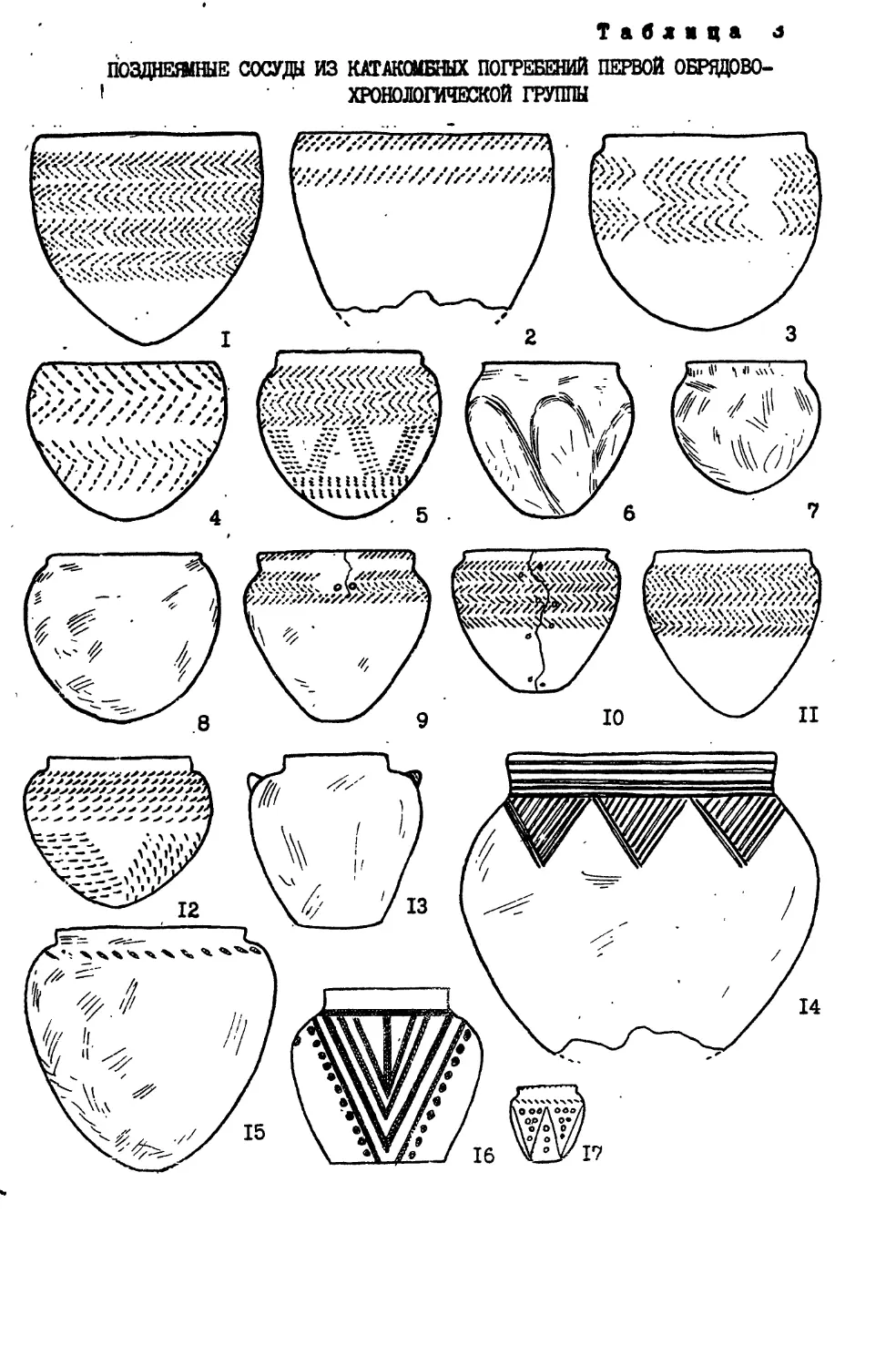

нием ( рис.З, табл.З ).

Внутри типов по более дробным признакам, определяемым соот-

ношением отдельных величин, техникой нанесения и композицией ор-

намента, выделяются подтипы. Последние учитывают: отношение высоты

шейки к высоте сосуда ( HQ : Н ); диаметра венчика к наибольшему

диаметру ( Дв : Д ); диаметра венчика к диаметру в основании шей-

хки ( ^ : Дщ ); высоты сосуда к наибольшему диаметру ( Н : Д ).

Техника нанесения орнамента учитывает разнообразие штампов ( прос-

той, двойной, перевитый шцур, тесьма, гребенчатый, "отступающая

лопаточка" и пр. ), углубленный ( прочерчивание, вдавление ),

рельефно-выпуклый ( валики, налепы, защипы ). Для катакомбной по-

суды Орельско-Самарского междуречья характерно преобладание наколь-

чатой и углубленной техники орнаментации над шцуровой, что отмеча-

лось и для ямной культуры района^. Придерживаясь, с целью удобст-

ва сопоставления, схемы классификации катакомбной керамики С.Н.Брат-

2 ’

ченко ,к первому типу нами отнесены бесшейные сосуды:

баночные горшки, чаши и миски. Объединение основано на форме верх-

ней части и отношении высоты к диаметру, равному 0,6 - 0,8. Функ-

ционально все перечисленные формы являлись столовой посудой инди-

видуального употребления, что следует из их объемов.

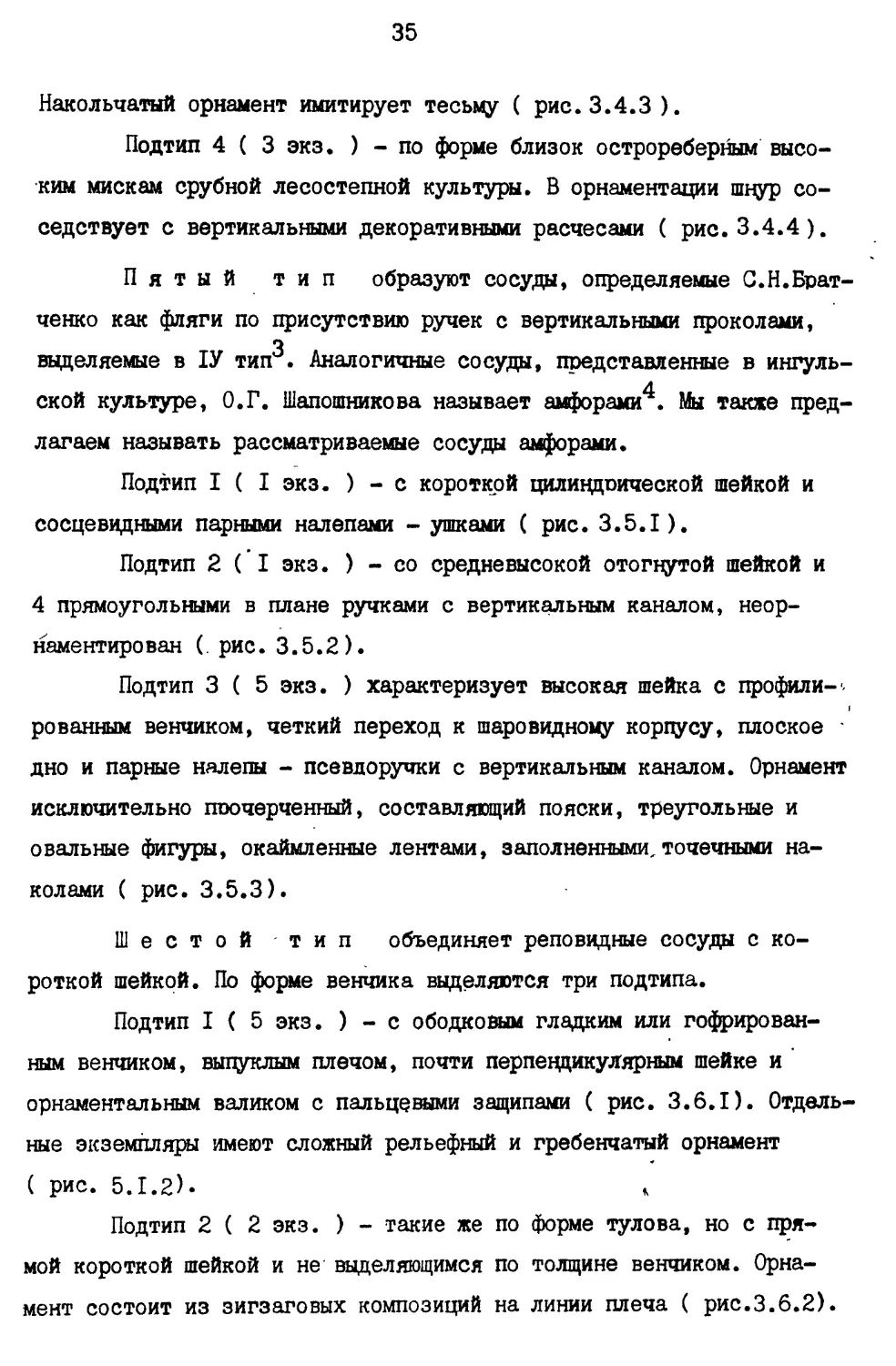

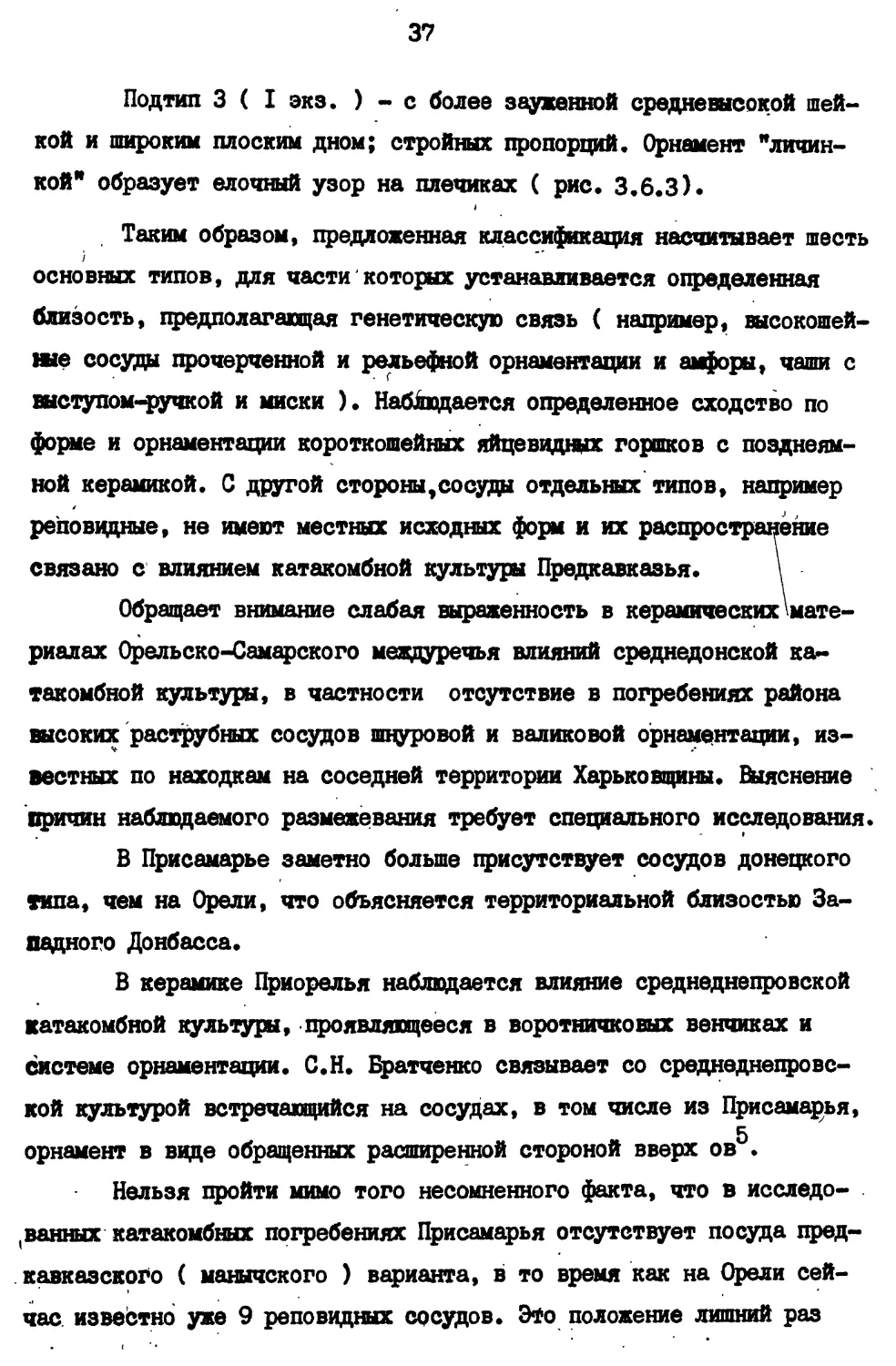

Подтип I ( 3 экз. ) образуют закрытые низкие банки с округ-

лым поднятым плечом и полосчатыми расчесами поверхностей (рис.3.1.1).

, Подтип 2 ( I экз. )- глубокая полусферическая чаша с высту-

пом-ручкой. Поверхности обработаны гребенчатым штампом во взаимо-

пересекающихся полях ( рис. 3.1.2).

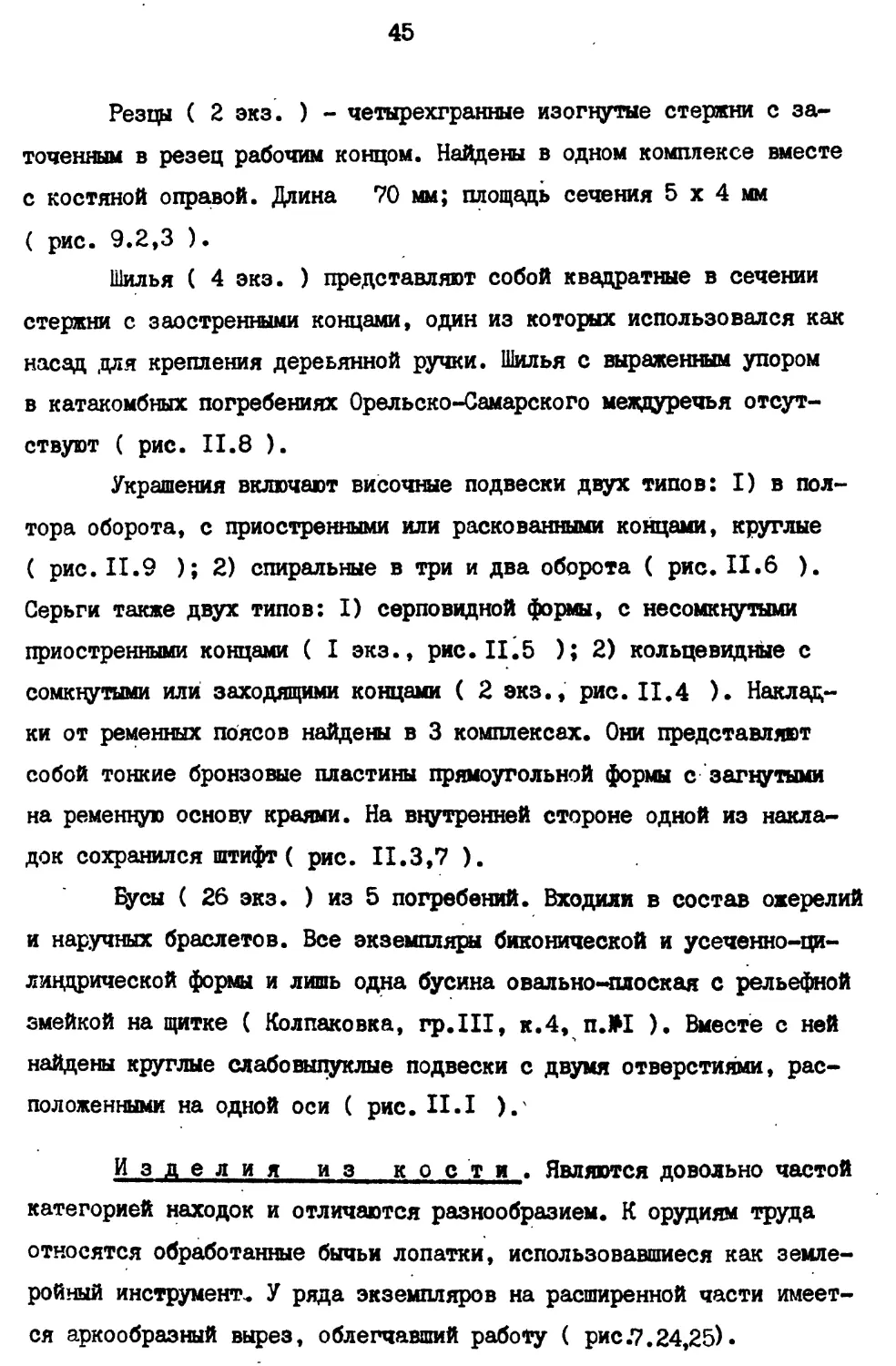

Рис. 3. Основные типы катакомбной керамики первой - третьей обрядово-тоонолопгееских групп

31

Подтип 3(1 экз. ) - глубокая миска с округленными стен-

ками, выступом-ручкой и широким плоским дном. Отличается от подти-

па 2 формой дна и размерами. Поверхность ангобирована и заглажена

( рис. 3.1.3 ).

Подтип 4 ( 8 экз. ) - глубокие чаши с плавно выгнутыми стен-

ками и плоским дном. Имеют парные выступы - ручки, фигурные налепы,

вписывающиеся в орнаментальную схему, состоящую из горизонталь-

ных полей и обрамленными насечками овалов. Техника нанесения - про-

черчивание в сочетании с наколами, отмечено заполнение борозд крас-

ной охрой ( рис. 3.1.4 ).

Подтип 5 ( I экз. ) - глубокая миска более стройных пропор-

ций с намеченным перегибом на линии плеча. Орнамент сдвоенным шну-

ром и наколами по всей поверхности ( рис. 3.1.5 ).

Второй тип объединяет короткошейные сосуды, от

горшков с едва намеченной шейкой до относительно высокой профили-

рованной. Внутри типа значительно варьируют пропорции корпуса и

оформление венчика, что служит основанием для выделения подтипов.

Подтип I ( 3 экз. ) - с выделенной короткой прямой шейкой

и максимальным диаметром на 1/3 высоты плавно окруженного корпуса.

У одного сосуда намечен поддон. В орнаментации преобладают сдвоен-

ный и перевитый шнур, дополняемые наколами и прочерченными угло-

выми фигурами. Орнаментальные композиции состоят из поясков, гори-

зонтальных шнуровых елок, треугольников, фестонов ( рис. 3.2.1 ).

Близки т.н. кубкам донецкой катакомбной культуры, от кото-

рых отличаются по высоте шейки и расположению плеча .

Подтип 2 ( 5 экз. ) - с короткой отогнутой шейкой и одно-

сторонне утолщенным ( с наружной стороны ) венчиком, плавно округ-

ленным плечом и приземистым яйцевидным корпусом. Орнамент ограни-

чен поясками наколов и спиральных оттисков в основании шейки и на

линии плеча ( рис. 3.2.2 ).

Подтип 3 ( 8 экз. ) - относительно стройные горшки с ко-

роткой отогнутой шейкой и плавно округленным корпусом. Поверх-

ности со следами сглаживания гребенчатым штампом, неорнаментиро-

ваны или имеют рельефный ( валиковый ) орнамент ( рис. 3.2.3 ).

Подтип 4 ( 2 экз. ) - с короткой прямой шейкой, резко от-

деленной от выступающего высокого плеча и выбранной придонной

частью. В одном случае орнамент состоит из горизонтальных пояс-

ков полукруглого ( створка раковины ) штампа ( рис. 3.2.4 ).

Подтип 5 ( 2 экз. ) - горшки с едва намеченной прямой шей-

кой, раздутыми боками и суженной придонной частью, что придает им

сходство с т.н. чугунками. Поверхности подлощены, орнамент рельеф-

ный ( валик, имитирующий перевитый шнур ) в основании шейки или

насечки по краю венчика ( рис. 3.2.5 ).

. Третий тип объединяет высокошейные сосуды ( от-

ношение высоты шейки к общей высоте не менее 0,2-0,35 ). Внутри

типа разделение про водится по разнице в пропорциях корпуса, степе-

ни выраженности ребристости, оформлению венчика и пр.

Подтип I ( II экз. ) включает сосуды с цилиндрической вы-

сокой шейкой, выходящей из выпуклых плечиков, опущенных на 1/2 вы-

соты. Сложный орнамент, включающий спирали, фестоны, горизонталь-

ные полосы, выполнен оттисками шнура или тесьмы в сочетании с про-

черчиванием.

Близок т.н. кубкам донецкой катакомбной культуры ( рис.33.1).

Подтип 2(2 экз. ) - с циливдрической сужающейся к узтью

шейкой и выраженной биконичностью приземистого тулова. Орнамент

прочерченный, из концентрических поясков и треугольников ( рисД32).

Подтип 3(8 экз. ) - стройные горшки с отогнутой наружу

( воронковидной ) шейкой, резким перегибом отделенной от высоко

поднятого округлого плеча. Орнамент ограничен поясками оттисков

простого и перевитого шцура, горизонтальными елочными композиция-

34

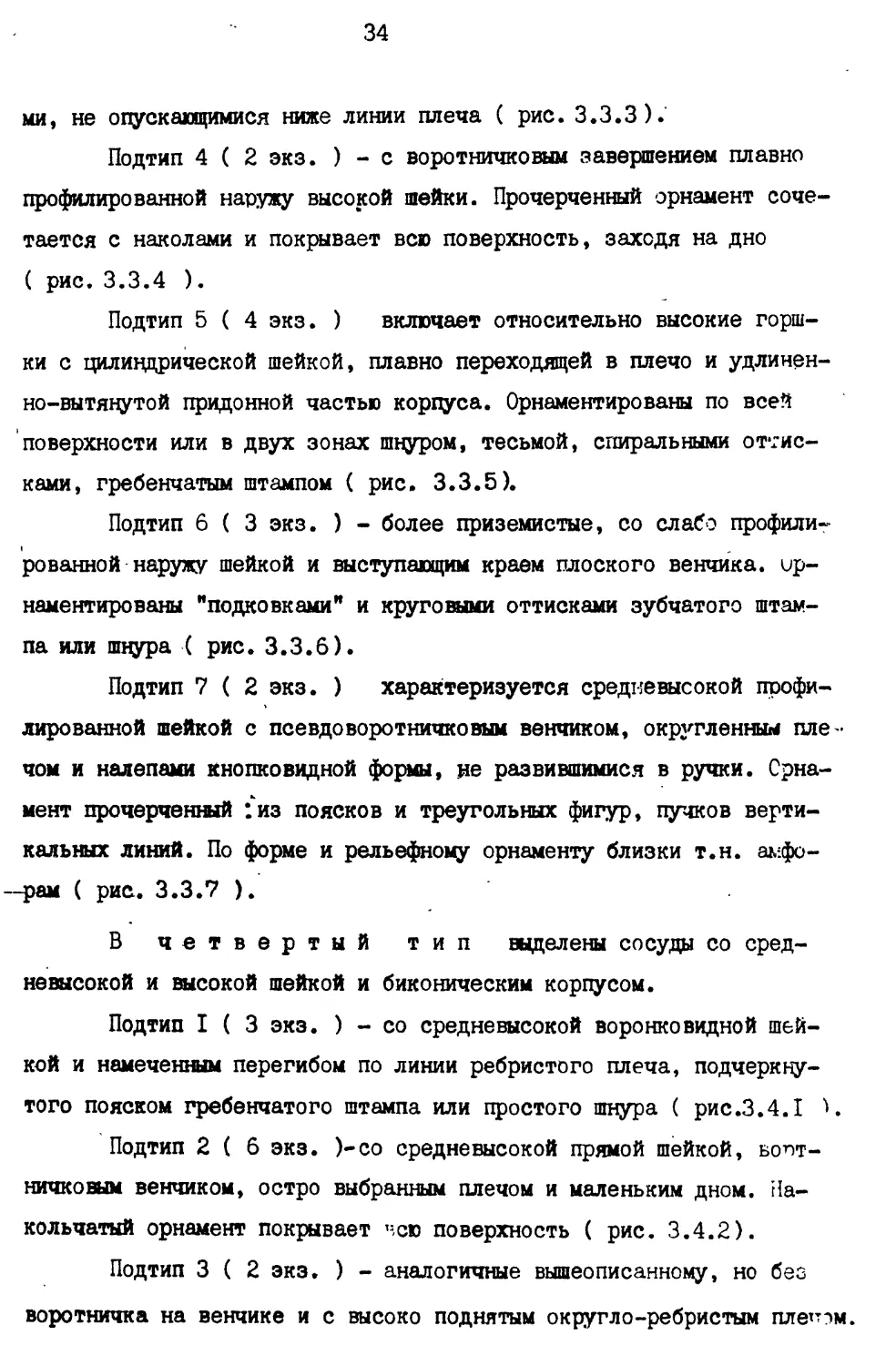

ми, не опускающимися ниже линии плеча ( рис. 3.3.3).

Подтип 4 ( 2 экз. ) - с воротничковым завершением плавно

профилированной наружу высокой шейки. Прочерченный орнамент соче-

тается с наколами и покрывает всю поверхность, заходя на дно

( рис. 3.3.4 ).

Подтип 5 ( 4 экз. ) включает относительно высокие горш-

ки с цилиндрической шейкой, плавно переходящей в плечо и удлинен-

но-вытянутой придонной частью корпуса. Орнаментированы по всей

поверхности или в двух зонах шнуром, тесьмой, спиральными оттис-

ками, гребенчатым штампом ( рис. 3.3.5).

Подтип 6 ( 3 экз. ) - более приземистые, со слабо профили-

рованной наружу шейкой и выступающим краем плоского венчика, ор-

наментированы "подковками" и круговыми оттисками зубчатого штам-

па или шнура ( рис. 3.3.6).

Подтип 7 ( 2 экз. ) характеризуется средневысокой профи-

лированной шейкой с псевдоворотничковым венчиком, округленным пле-

чом и налепами кнопковидной формы, не развившимися в ручки. Орна-

мент прочерченный :из поясков и треугольных фигур, пучков верти-

кальных линий. По форме и рельефному орнаменту близки т.н. амфо-

—рам ( рис. 3.3.7 ).

В четвертый тип ввделены сосуды со сред-

невысокой и высокой шейкой и биконическим корпусом.

Подтип I ( 3 экз. ) - со средневысокой воронковидной шей-

кой и намеченным перегибом по линии ребристого плеча, подчеркну-

того пояском гребенчатого штампа или простого шнура ( рис.3.4.1 >.

Подтип 2 ( 6 экз. )-со средневысокой прямой шейкой, воот-

ничковым венчиком, остро выбранным плечом и маленьким дном. На-

кольчатый орнамент покрывает чсю поверхность ( рис. 3.4.2).

Подтип 3(2 экз. ) - аналогичные вышеописанному, но без

воротничка на венчике и с высоко поднятым округло-ребристым пленэм.

35

Накольчатый орнамент имитирует тесьму ( рис. 3.4.3 ).

Подтип 4 ( 3 экз. ) - по форме близок острореберным высо-

ким мискам срубной лесостепной культуры. В орнаментации шнур со-

седствует с вертикальными декоративными расчесами ( рис. 3.4.4).

Пятый тип образуют сосуды, определяемые G.H.Брат-

ченко как фляги по присутствию ручек с вертикальными проколами,

о

выделяемые в 1У тип . Аналогичные сосуды, представленные в ингуль-

ской культуре, О.Г. Шапошникова называет амфорами4. Мы также пред-

лагаем называть рассматриваемые сосуды амфорами.

Подтип I ( I экз. ) - с короткой циливдоической шейкой и

сосцевидными парными налепами - ушками ( рис. 3.5.1).

Подтип 2 ( I экз. ) - со средневысокой отогнутой шейкой и

4 прямоугольными в плане ручками с вертикальным каналом, неор-

наментирован (. рис. 3.5.2).

Подтип 3 ( 5 экз. ) характеризует высокая шейка с профили-<

рованным венчиком, четкий переход к шаровидноцу корпусу, плоское

дно и парные нелепы - псевдоручки с вертикальным каналом. Орнамент

исключительно прочерченный, составляющий пояски, треугольные и

овальные фигуры, окаймленные лентами, заполненными, точечными на-

колами ( рис. 3.5.3).

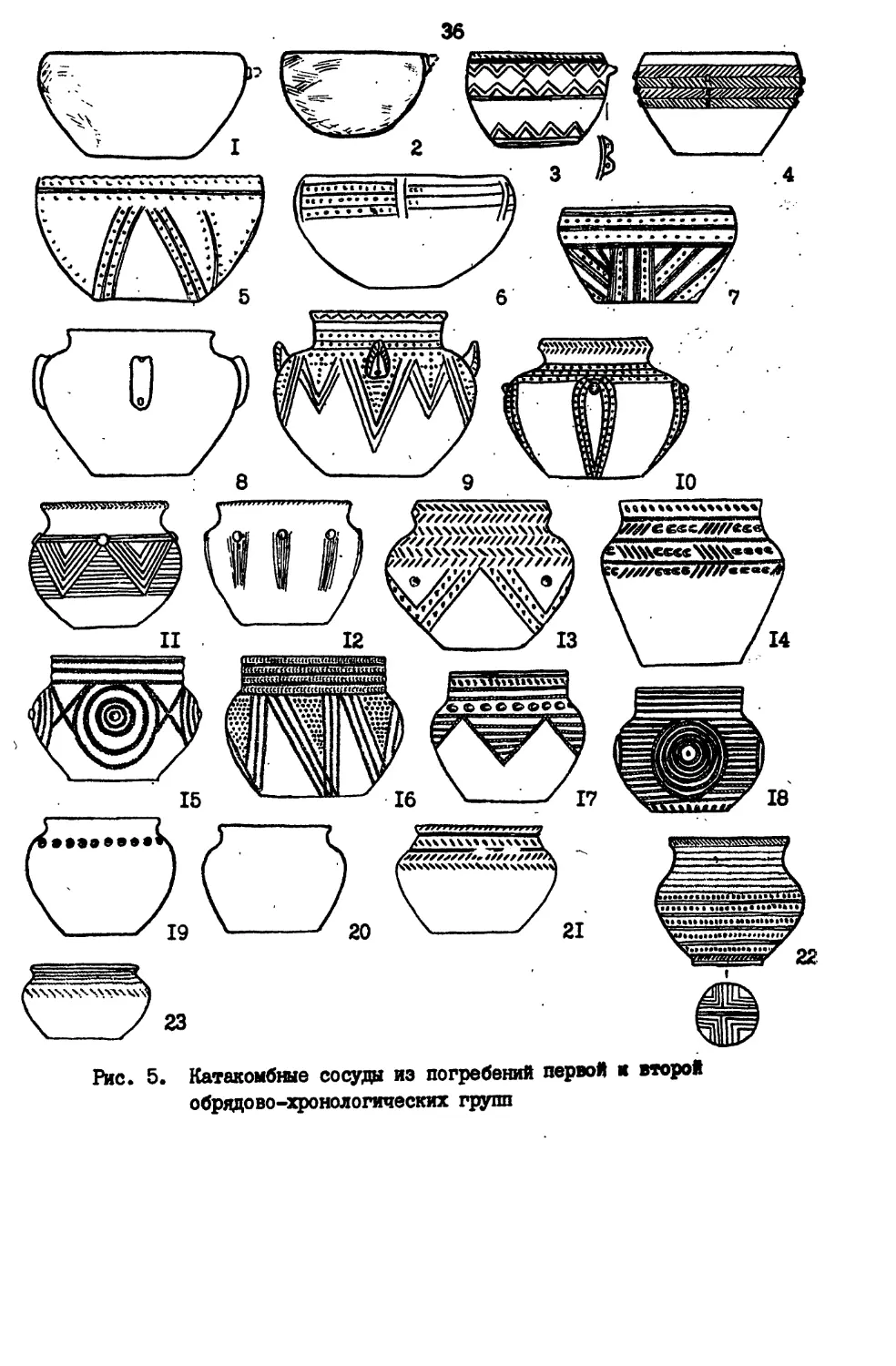

Шестой тип объединяет реповидные сосуды с ко-

роткой шейкой. По форме венчика выделяются три подтипа.

Подтип 1(5 экз. ) - с ободковым гладким или гофрирован-

ным венчиком, выпуклым плечом, почти перпендикулярным шейке и

орнаментальным валиком с пальцевыми защипами ( рис. 3.6.1). Отдель-

ные экземпляры имеют сложный рельефный и гребенчатый орнамент

( рис. 5.1.2)* к

Подтип 2 ( 2 экз. ) - такие же по форме тулова, но с пря-

мой короткой шейкой и не выделяющимся по толщине венчиком. Орна-

мент состоит из зигзаговых композиций на линии плеча ( рис.3.6.2).

36

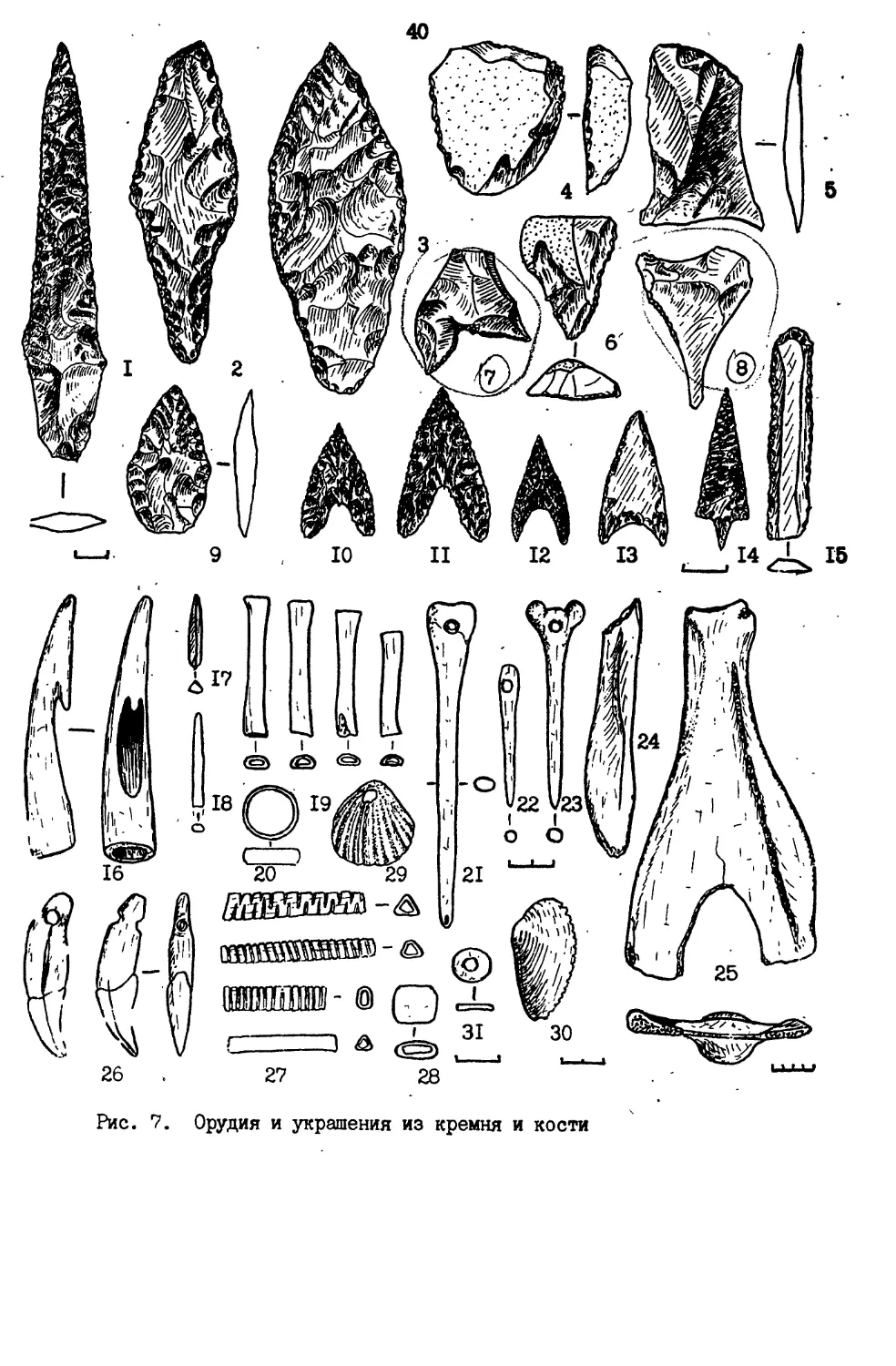

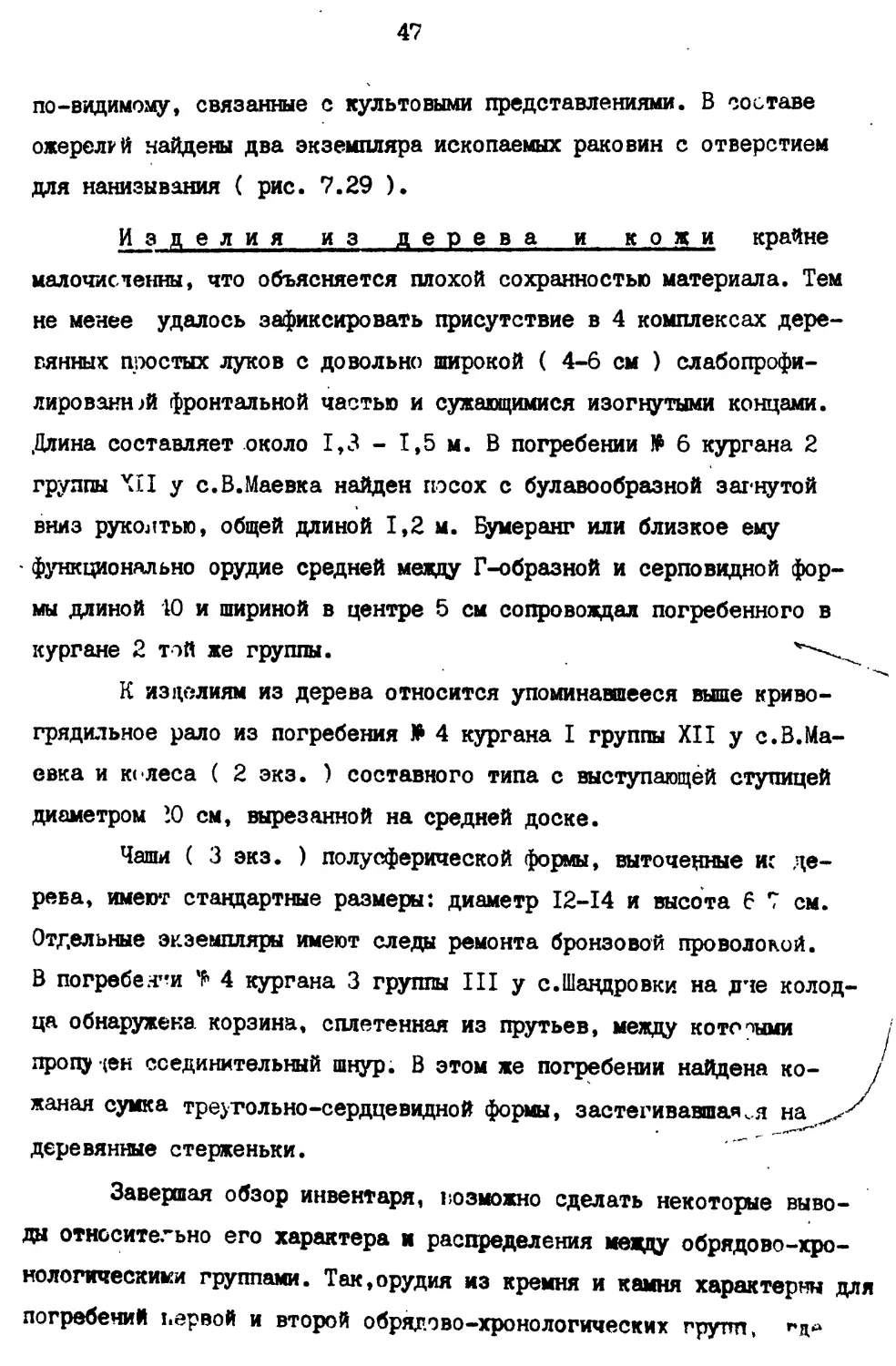

Рис. 5. Катакомбные сосуды из погребений первой « второй

о брядо во-хронологических групп

37

Подтип 3 ( I экз» ) - с более зауженной средневысокой шей-

кой и широким плоским дном; стройных пропорций» Орнамент "личин-

кой” образует елочный узор на плечиках ( рис. 3.6.3).

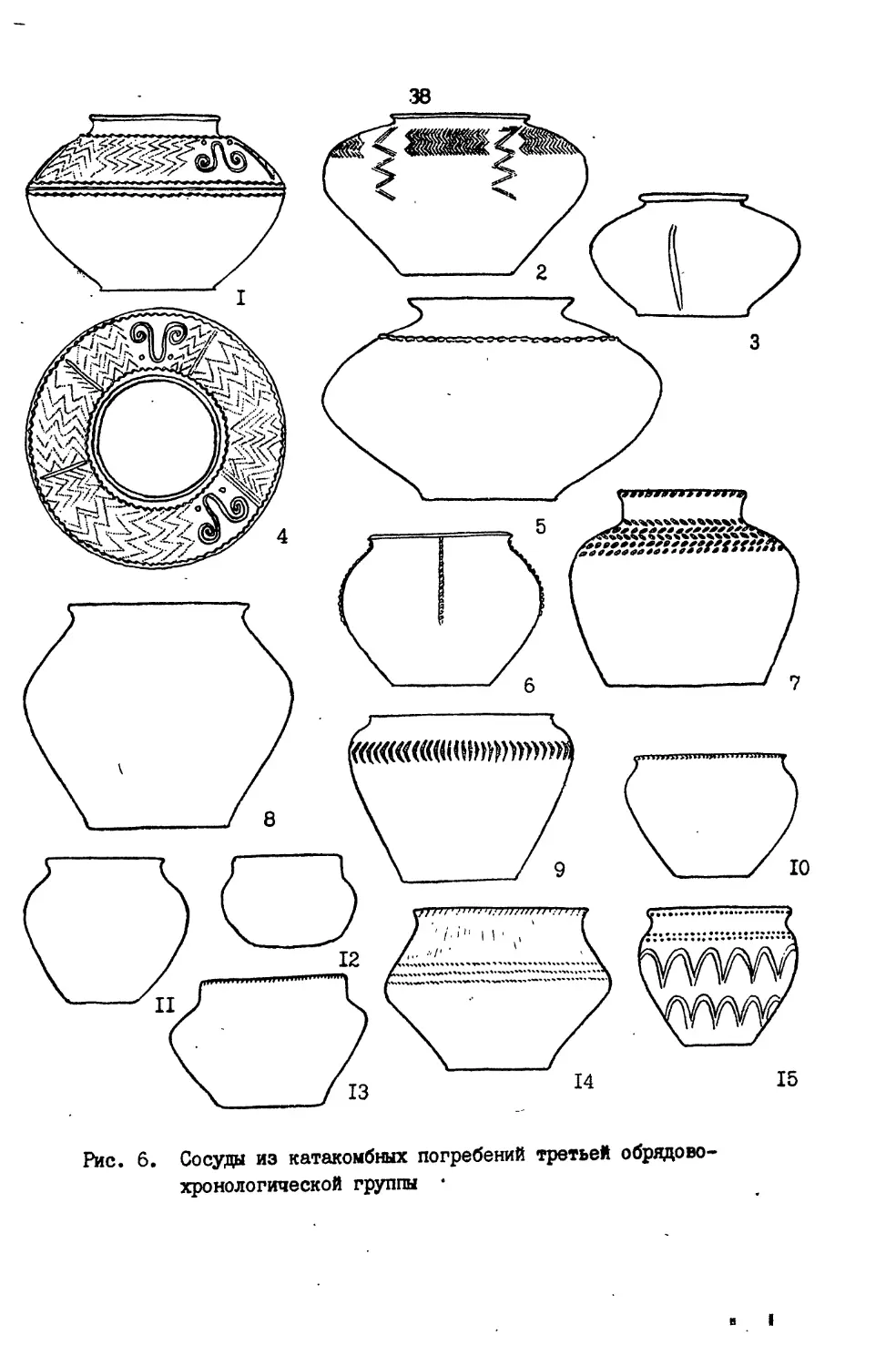

Таким образом, предложенная классификация насчитывает шесть

основных типов, для части которых устанавливается определенная

близость, предполагающая генетическую связь ( например, высокошей-

ные сосуда прочерченной и рельефной орнаментации и амфоры, чаши с

выступом-ручкой и миски )• Наблюдается определенное сходство по

форсе и орнаментации короткошейных яйцеводных горшков с позднеям-

ной керамикой» С другой стороны,сосуда отдельных типов, например

реповодные, не имеют местных исходных форм и их распространение

связано с влиянием катакомбной культуры Предкавказья. \

Обращает внимание слабая выраженность в керамических ^мате-

риалах Орельско-Самарского меодуречья влияний среднедонской ка-

такомбной культуры, в частности отсутствие в погребениях района

высоких раструбных сосудов шнуровой и валиковой орнаментации, из-

вестных по находкам на соседней территории Харьковщины. Выяснение

причин наблюдаемого размежевания требует специального исследования.

В Присамарье заметно больше присутствует сосудов донецкого

типа, чем на Орели, что объясняется территориальной близостью За-

падного Донбасса.

В керамике Приорелья наблюдается влияние среднеднепровской

катакомбной культуры, проявляющееся в воротничковых венчиках и

системе орнаментации. С.Н. Братченко связывает со среднеднепровс-

кой культурой встречающийся на сосудах, в том числе из Присамарья,

§

орнамент в воде обращенных расширенной стороной вверх ов •

Нельзя пройти мимо того несомненного факта, что в исследо-

ванных катакомбных погребениях Присамарья отсутствует посуда пред-

кавказского ( манычского ) варианта, в то время как на Орели сей-

час известно уже 9 реповидных сосудов. Это положение лишний раз

38

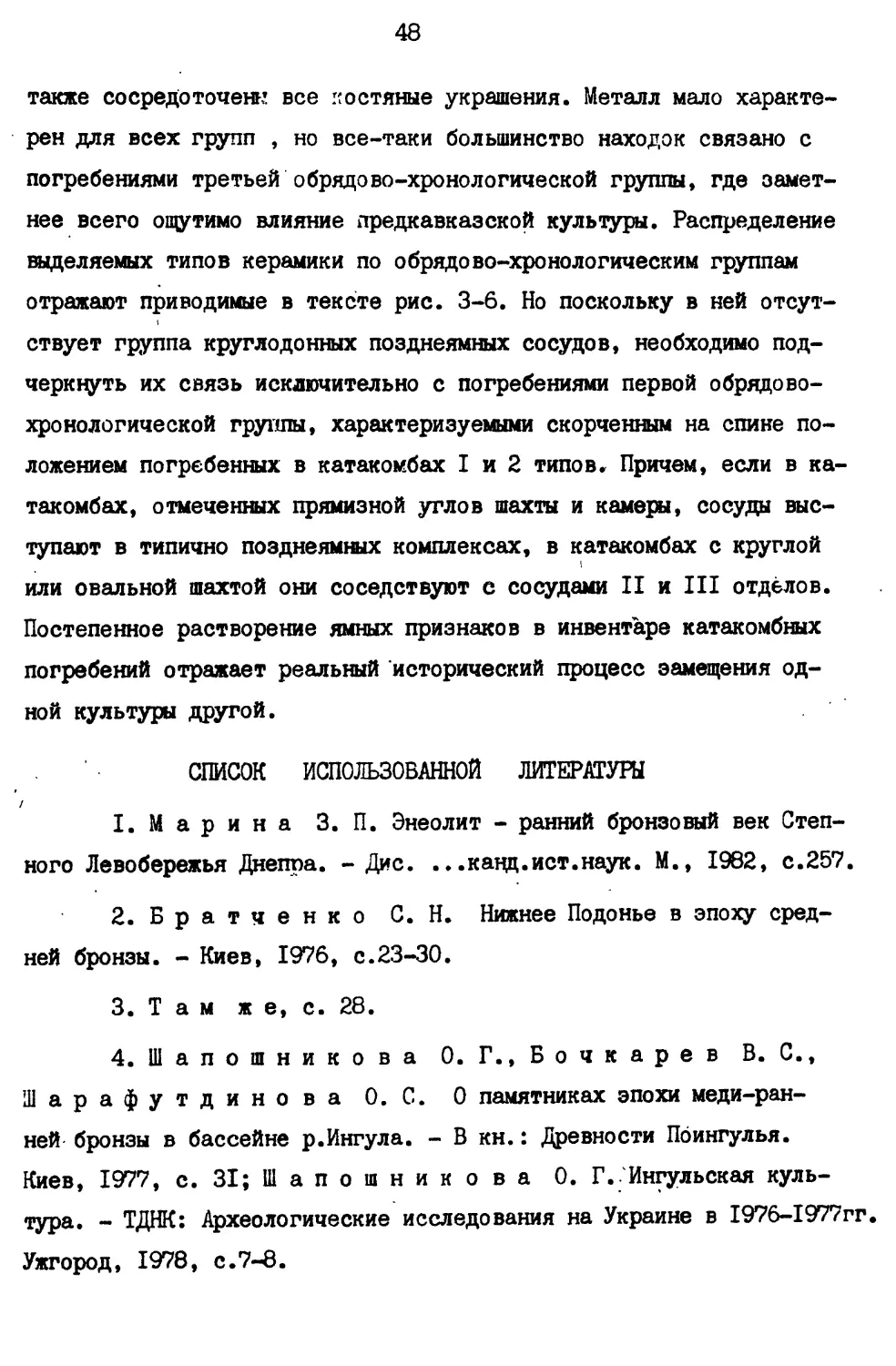

Рис. 6. Сосуда из катакомбных погребений третьей обрядово-

хронологической группы *

39

свидетельствует о тяготении Приорелья к району Днепро-Донской Ле-

состепи, через которую распространялось на запад катакомбное насе-

ление низовий Волги и Предкавказья.

В Западном Донбассе им противостояло население с чертами

т.н. ингульской культуры, по-видимому,входившее в племенное объе-

динение, занимавшее соседние районы западного Приазовья, где сей-

час вццеляется значительная группа позднекатакомбных памятников •

Они остановили продвижение предкавказских племен, заставив их от-

клониться в Лесостепь. Эти наблюдения лииний раз подтверждают

важность изучения керамики как одного из источников исторических

реконструкций.

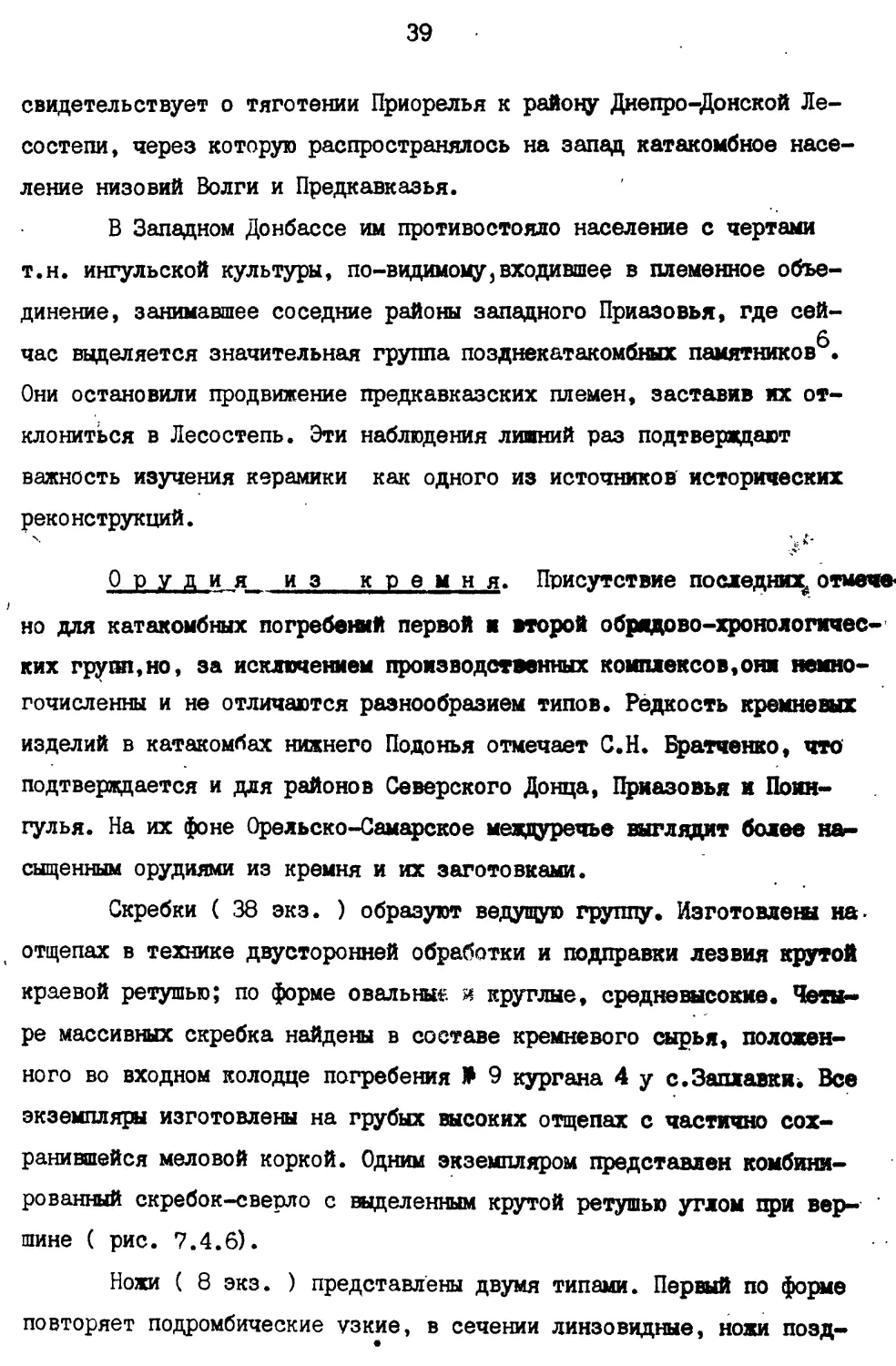

Орудия из кремня. Присутствие последних* отмече<

но для катакомбных погребений первой и второй обрядово-хронологичес-

ких групп,но, за исключением производственных комплексов,они немно-

гочисленны и не отличаются разнообразием типов. Редкость кремневых

изделий в катакомбах нижнего Подонья отмечает С.Н. Братченко, что

подтверждается и для районов Северского Донца, Приазовья и Поин-

гулья. На их фоне Орельско-Самарское мевдуречье выглядит более на-

сыщенным орудиями из кремня и их заготовками.

Скребки ( 38 экз. ) образуют ведущую группу. Изготовлены на

отщепах в технике двусторонней обработки и подправки лезвия крутой

краевой ретушью; по форме овальные я круглые, средне высокие. Четы-

ре массивных скребка найдены в составе кремневого сырья, положен-

ного во входном колодце погребения В 9 кургана 4 у с.Заплавки. Все

экземпляры изготовлены на грубых высоких отщепах с частично сох-

ранившейся меловой коркой. Одним экземпляром представлен комбини-

рованный скребок-сверло с выделенным крутой ретушью утлом при вер-

шине ( рис. 7.4.6).

Ножи ( 8 экз. ) представлены двумя типами. Первый по форме

повторяет подромбические узкие, в сечении линзовидные, ножи позд-

40

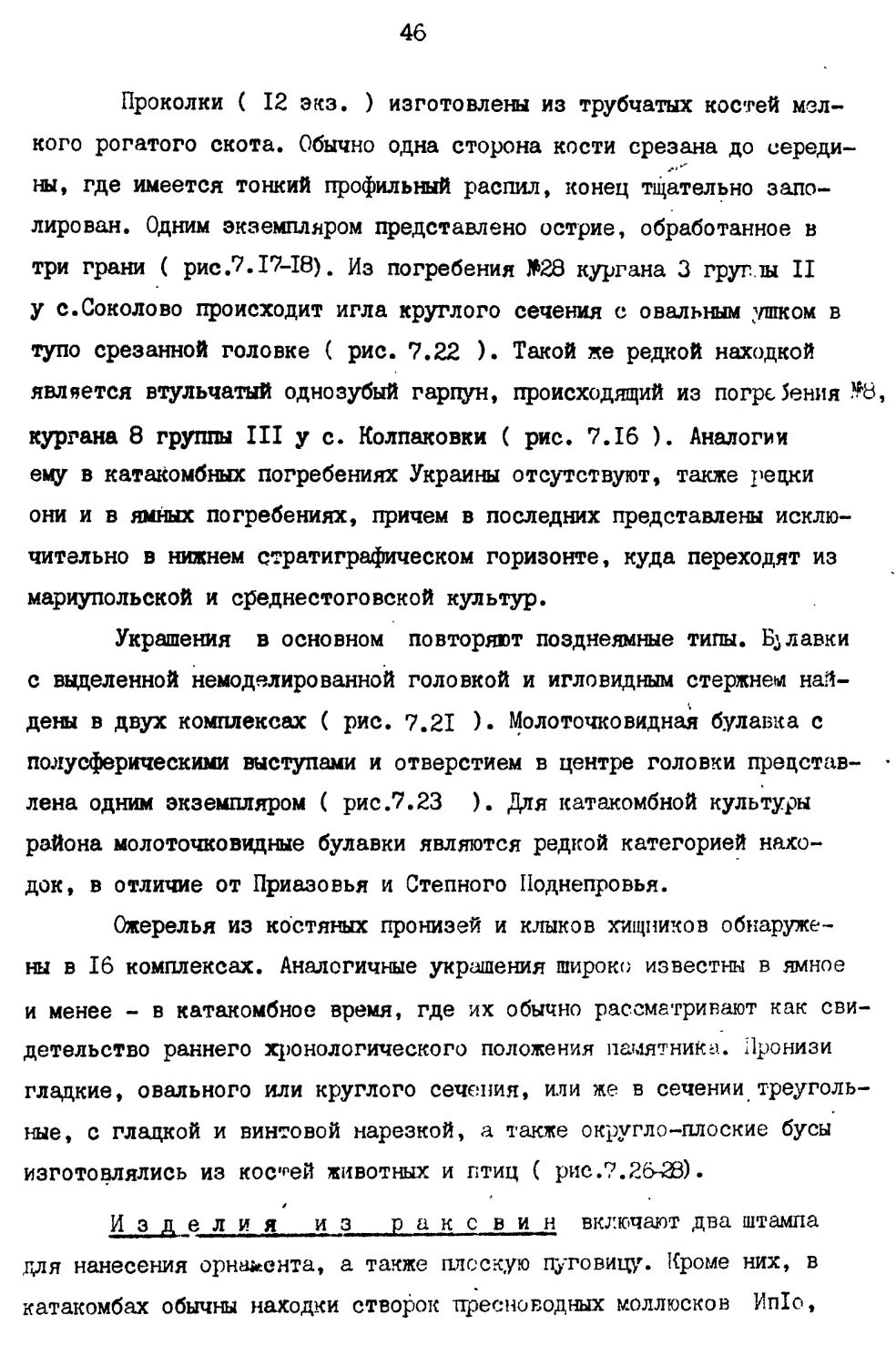

Рис. 7. Орудия и украшения из кремня и кости

41

ьеямного времени. Обе поверхности обработаны тонкой плоской ре-

тушью, края приострены, средняя длина 7-8 см при максимальной ши-

рине 2,5 см. Ко второму отнесены ножи листоввдной формы без или

с намечающимся черешком ( рис. 7.1-3 ).

Наконечники дротиков ( 3 экз. ) листовидной формы, в сече-

нии вытянуто-ромбические. Края оформлены мелкой плоской ретушью.

Длина 5,5 - 8,5 см, средняя ширина 3,5 - 4 см ( рис. 7.9 ).

Наконечники стрел ( 9 комплексов ). Выделяются три типа:

1) удлиненно-треугольные с выемкой в основании, модификацией ко-

торых являются наконечники с укороченной треугольной головкой и

длинными разведенными жальцами, в том числе асимметричными;

2) треугольные с закругленным основанием, что придает им листо-

видную форму ( рис. 7.10-14; 3) треугольной формы с прямым осно-

ванием и перпендикулярным ему заостренным на конце насадом ,

Техника обработки двусторонней струйчатой ретушью достигает со-

вершенства г боевых стрелах. По присутствию в 9 погребениях

Орельско-Самарский район отличается от Подонья, где С.Н. Брат-

ченко приводятся данные всего о двух комплексах. В этом отношении

изучаемый район стоит ближе к Приазовью, где в катакомбах с вытя-

нутым положением скелетов бассейна р. Мол очной открыты удивитель-

ные по совершенству наборы наконечников и погребения мастеров,

7

изготовлявших их .

Сверла-развертки ( 3 комплекса ) с оформленным противо-

лежащей ретушью рабочим концом треугольного сечения, а также про-

колки на отщепах, острие которых выделено крутой ретушью (рт'". 7,

7.8 ). Деревообрабатывающие орудия представлены в 4 производствен-

ных комплексах и включают топоры-клинья, долота, струги, скобели

с пряшм или выемчатым краем . ~___

Изделия из камня. В Орельско-Самарском

меодуречье представлены орудиями труда, оружием и украшениями.

42

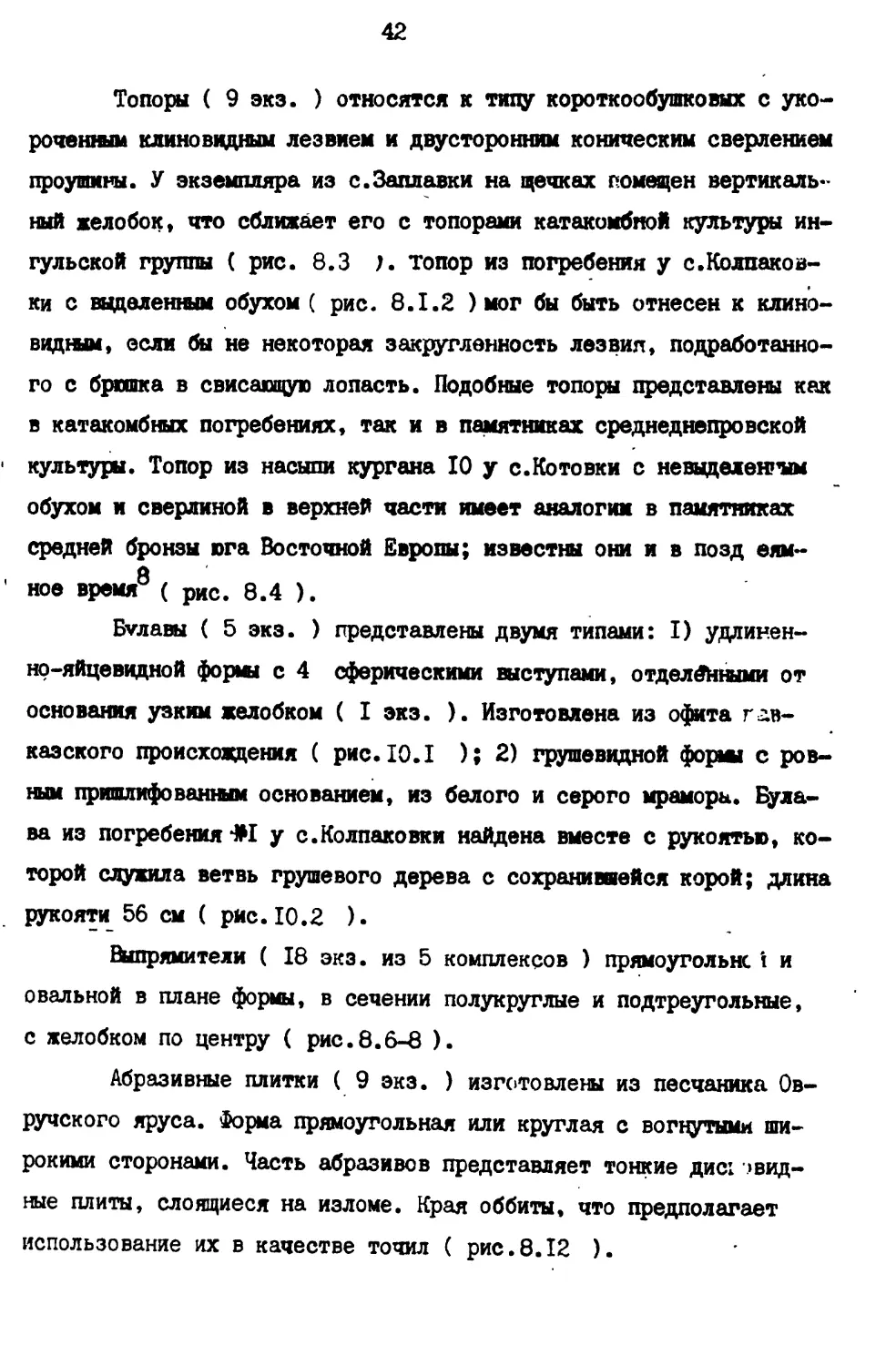

Топоры ( 9 экз. ) относятся к типу короткообушковых с уко-

роченным клиновидным лезвием и двусторонним коническим сверлением

проушины. У экземпляра из с.Заплавки на щечках помещен вертикаль-

ный желобок, что сближает его с топорами катакомбной культуры ин-

тульской группы ( рис. 8.3 ). топор из погребения у с.Колпаков-

ки с выделенным обухом ( рис. 8.1.2 ) мог бы быть отнесен к клино-

видным, если бы не некоторая закругленность лезвия, подработанно-

го с брюшка в свисающую лопасть. Подобные топоры представлены как

в катакомбных погребениях, так и в памятниках среднеднепровской

1 культуры. Топор из насыпи кургана 10 у с.Котовки с неввделен»,ым

обухом и сверлиной в верхней части имеет аналогии в памятниках

средней бронзы юга Восточной Европы; известны они и в позд еям-

о

' ное время ( рис. 8.4 ).

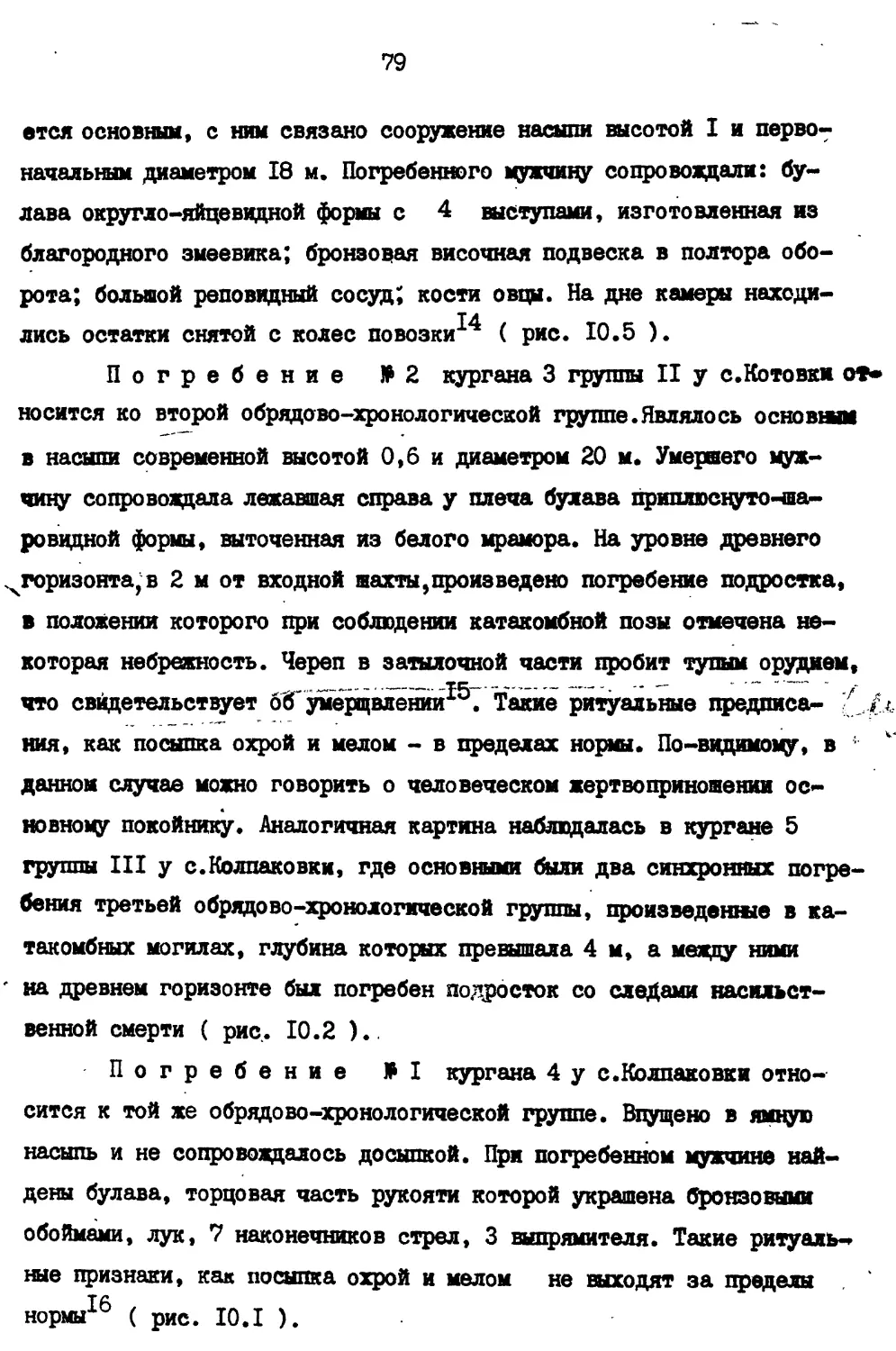

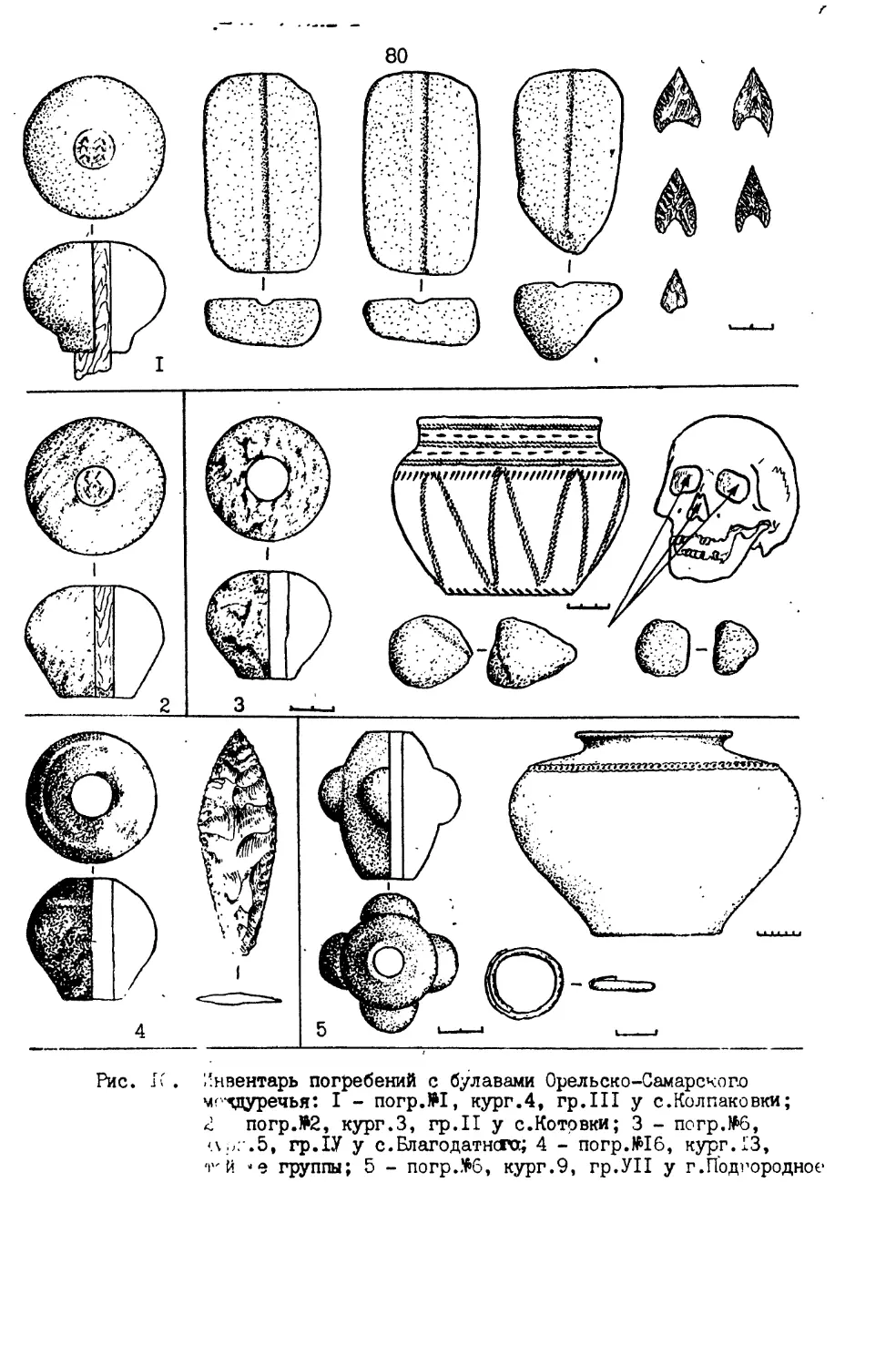

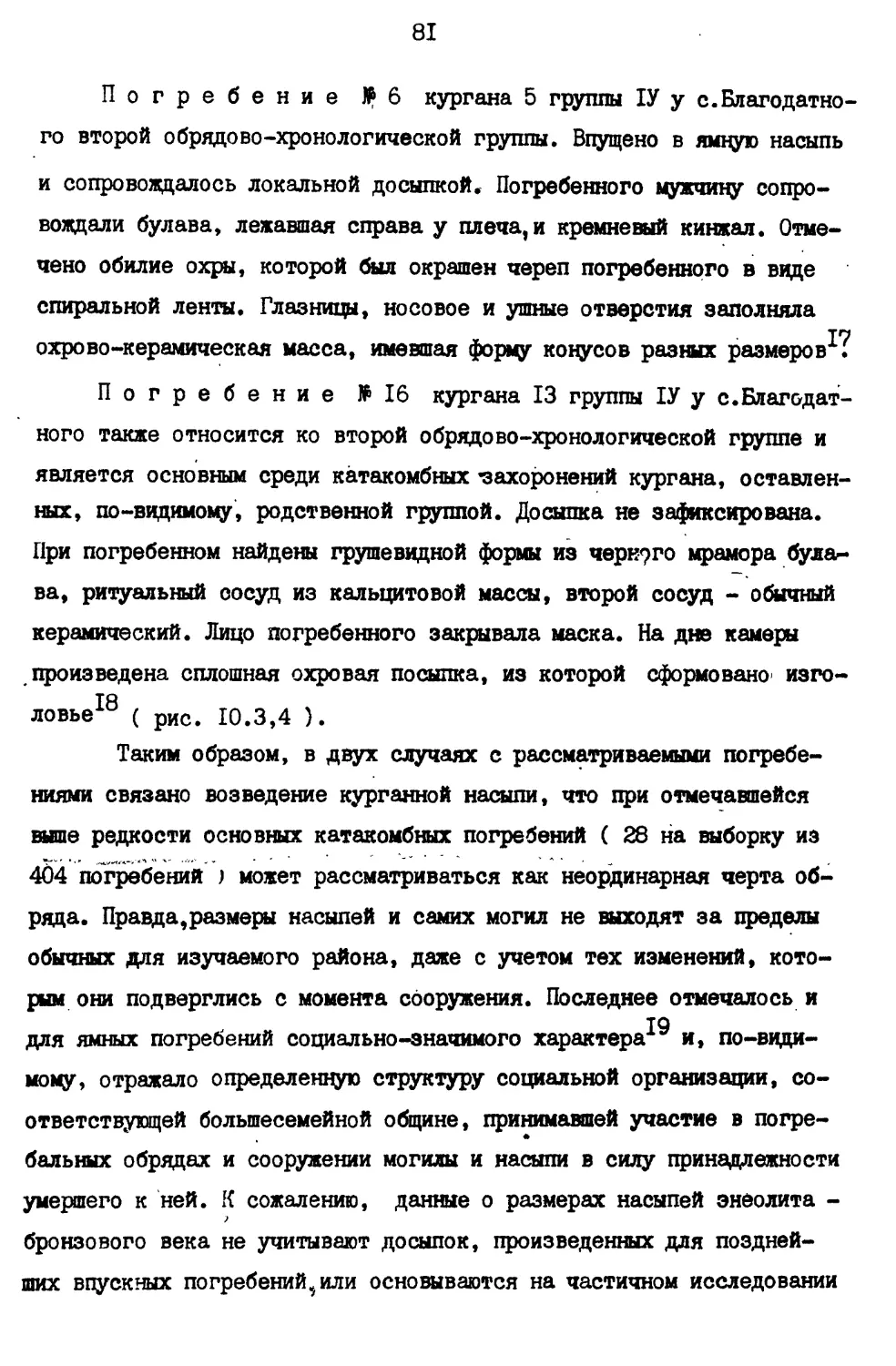

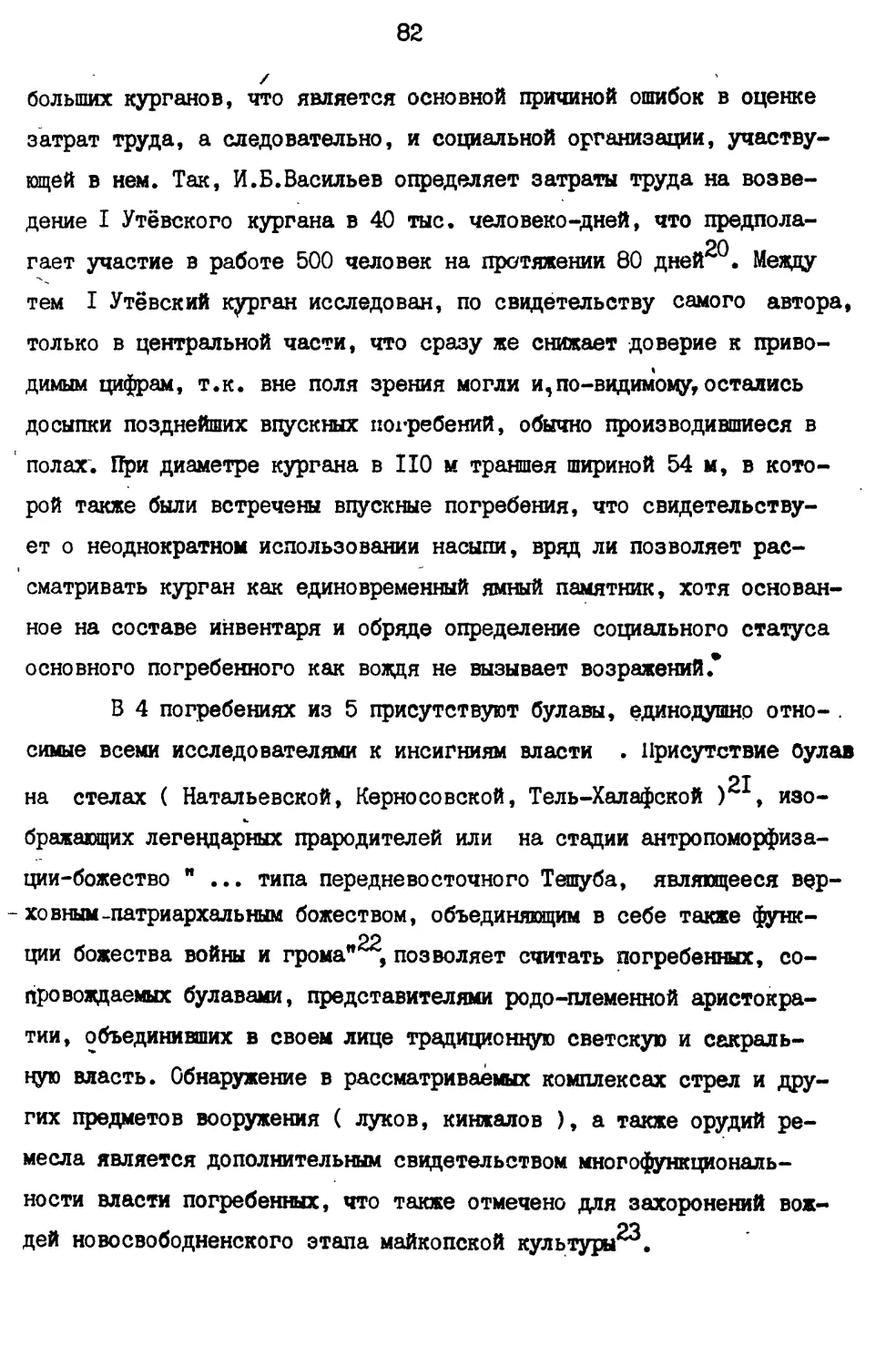

Булавы ( 5 экз. ) представлены двумя типами: I) удлинен-

но-яйцевидной форш с 4 сферическими выступами, отделёнными от

основания узким желобком ( I экз. ). Изготовлена из офита г^в-

каэского происхождения ( рис. 10.1 ); 2) грушевидной форш с ров-

ным пришлифованным основанием, из белого и серого мрамора. Була-

ва из погребения#! у с.Колпаковки найдена вместе с рукоятью, ко-

торой служила ветвь грушевого дерева с сохранившейся корой; длина

рукояти 56 см ( рис. 10.2 ).

Выпрямители ( 18 экз. из 5 комплексов ) прямоугольнс t и

овальной в плане формы, в сечении полукруглые и подтреутольные,

с желобком по центру ( рис.8.6-8 ).

Абразивные плитки ( 9 экз. ) изготовлены из песчаника Ов-

ручского яруса. Форма прямоугольная или круглая с вогнутыми ши-

рокими сторонами. Часть абразивов представляет тонкие дис: *вид-

ные плиты, слоящиеся на изломе. Края оббиты, что предполагает

использование их в качестве точил ( рис.8.12 ).

Рис. 8. Изделия из камня

44

Пращевые камни ( 2 экз. ) правильной круглой формы с приш-

лифованной поверхностью ( рис. 8.13 ).

Зернотерки ( 8 экз. ) представлены целыми экземплярами и их

обломками. Изготовлены из гранито-гнейсов и известняка и состоят

из рабочей нижней плиты подпрямоугольной, овальной или круглой

формы и овального или ладьевидного куранта ( рис. 8.5 ) •

Терочники ( 2 экз. ) изготовлены на гальках кристаллических

пород с пришлифованными гранями и следами сработанности рис.8.10-П)я

"Наковаленки" ( 7 экз. ). Особую групцу образует серия из

усеченно-конических изделий со слабо вогнутым верхним основанием,

функциональное назначение которых, судя по материалу ( мягким

осадочным породам ) и совершенству обработки определяется ис-

пользованием их в ювелирном производстве.

Украшения ( 2 экз. ). Камень осадочных пород использовал-

ся для изготовления овальных подвесок, по форме имитирующих зубы

оленя; в одном экземпляре отверстие просверлено в верхней сужен-.

ной части, во втором - два отверстия, расположенные на одной оси.

Изделия из металла. Серия невелика, что

отличает район от Донецкого и Нижнедонского с Предкавказьем; по

химическому составу все изготовлены из мышьяковистой бронзы кав-

казского происхоящения*. В серии ограниченно представлены орудия

труда и украшения, найденные в 14 погребениях.

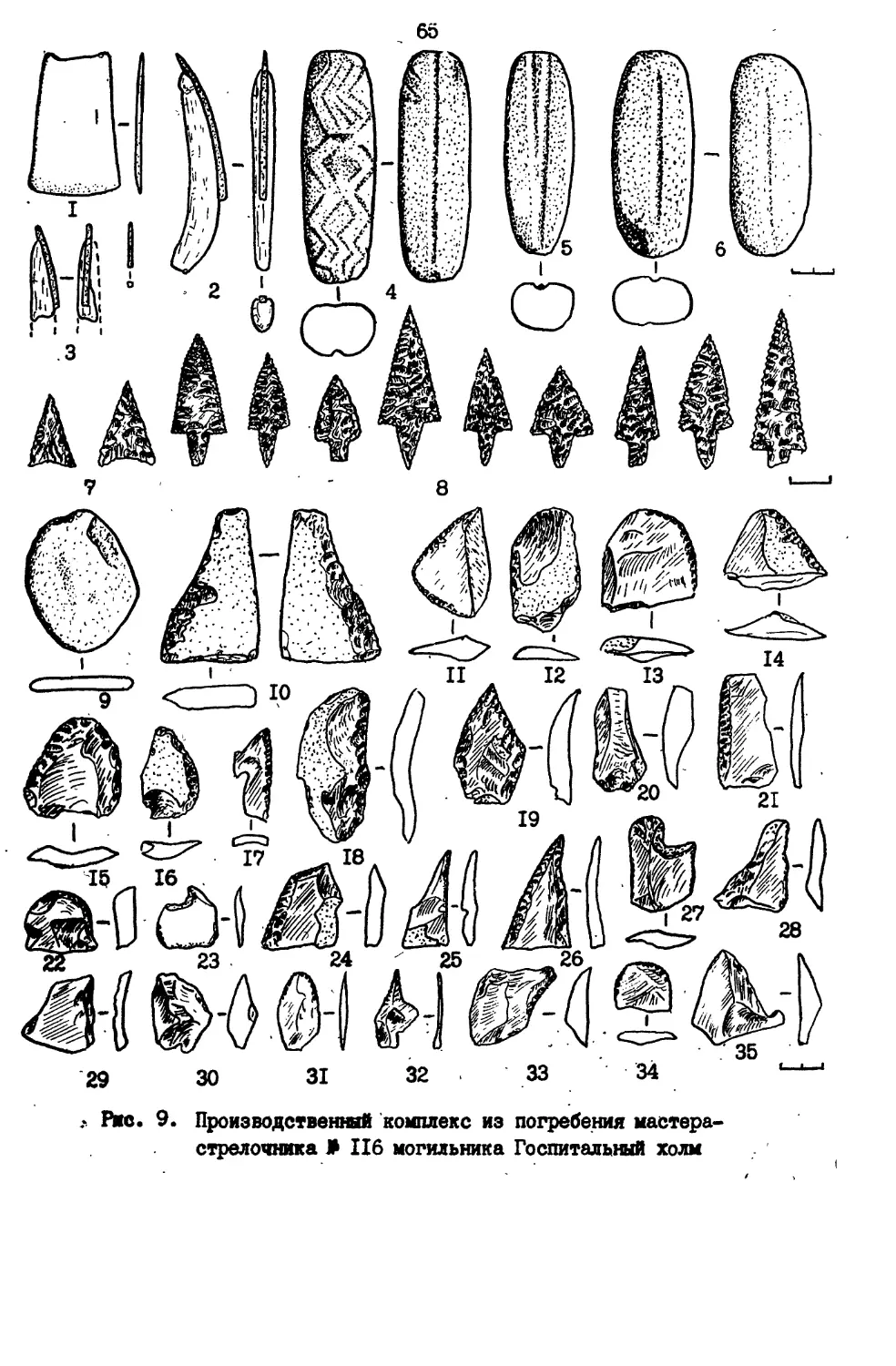

Плоский топор - тесло ( I экз. ). Боковые грани слабо рас-

кошены'Г'лезвие после отливки односторонне проковано, образуя фас-

ку. На торцовой части выемка, предназначенная для крепления в ру-

кояти. Длина 64 мм, ширина лезвия 50 мм ( рис. 9.1 ).

* По данным лаборатории спектрального анализа Института архео-

логии Академии наук СССР.

45

Резцы ( 2 экз . ) - четырехгранные изогнутые стержни с за-

точенным в резец рабочим концом. Найдены в одном комплексе вместе

с костяной оправой. Длина 70 мм; площадь сечения 5 х 4 мм

( рис. 9.2,3 ).

Шилья ( 4 экз. ) представляют собой квадратные в сечении

стержни с заостренными концами, один из которых использовался как

насад для крепления деревянной ручки. Шилья с выраженным упором

в катакомбных погребениях Орельско-Самарского междуречья отсут-

ствуют ( рис. II.8 ).

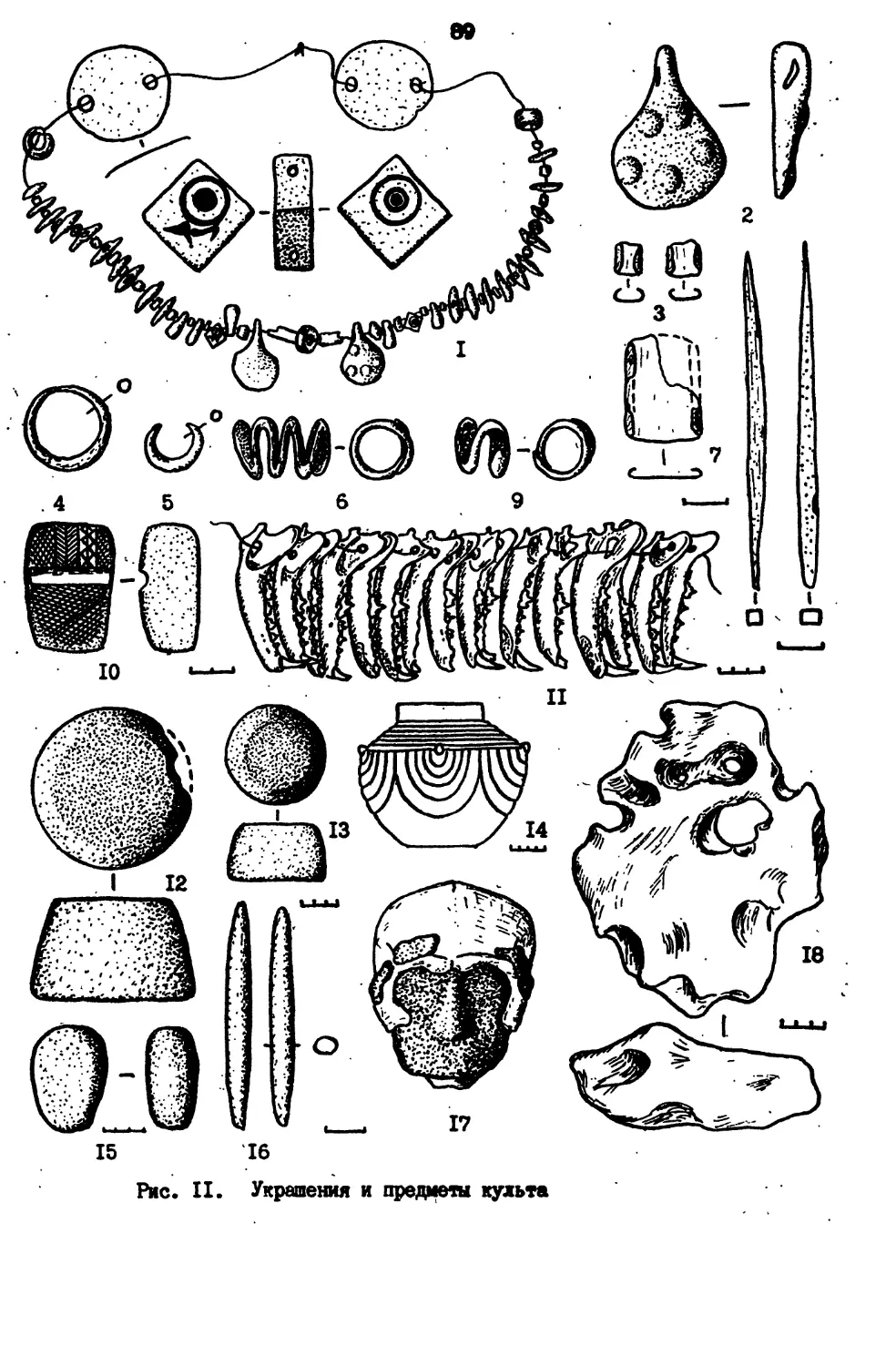

Украшения включают височные подвески двух типов: I) в пол-

тора оборота, с приостренными или раскованными концами, круглые

( рис. II.9 ); 2) спиральные в три и два оборота ( рис. II.6 ).

Серьги также двух типов: I) серповидной формы, с несомкнутыми

приостренными концами ( I экз., рис. II.5 ); 2) кольцевидные с

сомкнутыми или заходящими концами ( 2 экз., рис. 11«4 )• Наклад-

ки от ременных поясов найдены в 3 комплексах. Они представляют

собой тонкие бронзовые пластины прямоугольной формы с загнутыми

на ременную основу краями. На внутренней стороне одной из накла-

док сохранился штифт ( рис. II.3,7 ).

Бусы ( 26 экз. ) из 5 погребений. Входили в состав ожерелий

и наручных браслетов. Все экземпляры биконической и усеченно-ци-

линдрической формы и лишь одна бусина овально-плоская с рельефной

змейкой на щитке ( Колпаковка, гр.III, к.4, п.>1 ). Вместе с ней

найдены круглые слабо выпуклые подвески с двумя отверстиями, рас-

положенными на одной оси ( рис. II.I ).

Изделия из кости. Являются довольно частой

категорией находок и отличаются разнообразием. К орудиям труда

относятся обработанные бычьи лопатки, использовавшиеся как земле-

ройный инструмент. У ряда экземпляров на расширенной части имеет-

ся аркообразный вырез, облегчавший работу ( рис .7.24,25) •

46

Проколки ( 12 экз. ) изготовлены из трубчатых костей мел-

кого рогатого скота. Обычно одна сторона кости срезана до середи-

ны, где имеется тонкий профильный распил, конец тщательно запо-

лирован. Одним экземпляром представлено острие, обработанное в

три грани ( рис.7.17-18). Из погребения $28 кургана 3 группы II

у с.Соколово происходит игла круглого сечения с овальным ушком в

тупо срезанной головке ( рис. 7.22 ). Такой же редкой находкой

является втульчатый однозубый гарпун, происходящий из погре5ения $8,

кургана 8 группы III у с. Колпаковки ( рис. 7.16 ). Аналогии

ему в катакомбных погребениях Украины отсутствуют, также редки

они и в ямных погребениях, причем в последних представлены исклю-

чительно в нижнем стратиграфическом горизонте, куда переходят из

мариупольской и среднестоговской культур.

Украшения в основном повторяют позднеямные типы. Булавки

с выделенной немоделированной головкой и игловидным стержнем най-

дены в двух комплексах ( рис. 7.21 )• Молоточковидная булавка с

полусферическими выступами и отверстием в центре головки представ- •

лена одним экземпляром ( рис.7.23 ). Для катакомбной культуры

района молоточковидные булавки являются редкой категорией нахо-

док, в отличие от Приазовья и Степного Поднепровья.

Ожерелья из костяных пронизей и клыков хищников обнаруже-

ны в 16 комплексах. Аналогичные украшения широко известны в ямное

и менее - в катакомбное время, где их обычно рассматривают как сви-

детельство раннего ^фонологического положения памятника. Пронизи

гладкие, овального или круглого сечения, или же в сечении треуголь-

ные, с гладкой и винтовой нарезкой, а также округло-плоские бусы

изготовлялись из косней животных и птиц ( рис.7.26-28).

Изделия из раковин включают два штампа

для нанесения орнамента, а также плоскую пуговицу. Кроме них, в

катакомбах обычны находки створок пресноводных моллюсков Ип1о,

по-видимому, связанные с культовыми представлениями. В составе

ожерелий найдены два экземпляра ископаемых раковин с отверстием

для нанизывания ( рис. 7.29 ).

Изделия из дерева и кожи крайне

малочисленны, что объясняется плохой сохранностью материала. Тем

не менее удалось зафиксировать присутствие в 4 комплексах дере-

вянных простых луков с довольно широкой ( 4-6 см ) слабопрофи-

лированюй фронтальной частью и сужающимися изогнутыми концами.

.Длина составляет около 1,3 - 1,5 м. В погребении № 6 кургана 2

группы XII у с.В.Маевка найден посох с булавообразной загнутой

вниз рукоятью, общей длиной 1,2 м. Бумеранг или близкое ему

функционально орудие средней между Г-образной и серповидной фор-

мы длиной Ю и шириной в центре 5 см сопровождал погребенного в

кургане 2 той же группы.

К изделиям из дерева относится упоминавшееся выше криво-

грядильное рало из погребения > 4 кургана I группы XII у с.В.Ма-

евка и колеса ( 2 экз. ) составного типа с выступающей ступицей

диаметром Ю см, вырезанной на средней доске.

Чаши ( 3 экз. ) полусферической формы, выточенные и: де-

рева, имеют стандартные размеры: диаметр 12-14 и высота 6 7 см.

Отдельные экземпляры имеют следы ремонта бронзовой проволокой.

В погребении 4 кургана 3 группы III у с.Шаццровки на дне колод-

ца обнаружена корзина, сплетенная из прутьев, между которыми

пропущен соединительный шнур. В этом же погребении найдена ко- у

жаная сумка треугольно-сердцевидной формы, застегивавшаяся на

деревянные стерженьки.

Завершая обзор инвентаря, возможно сделать некоторые выво-

ды относительно его характера и распределения иеаду обрядово-хро-

нологическими группами. Так,орудия из кремня и камня характерны для

погребений первой и второй обрядово-хронологических групп,

48

также сосредоточена все костяные украшения. Металл мало характе-

рен для всех групп , но все-таки большинство находок связано с

погребениями третьей обрядово-хронологической группы, где замет-

нее всего ощутимо влияние предкавказской культуры. Распределение

выделяемых типов керамики по обрядово-хронологическим группам

отражают приводимые в тексте рис. 3-6. Но поскольку в ней отсут-

ствует группа круглодонных позднеямных сосудов, необходимо под-

черкнуть их связь исключительно с погребениями первой обрядово-

хронологической группы, характеризуемыми скорченным на спине по-

ложением погребенных в катакомбах I и 2 типов. Причем, если в ка-

такомбах, отмеченных прямизной углов шахты и камеры, сосуды выс-

тупают в типично позднеямных комплексах, в катакомбах с круглой

или овальной шахтой они соседствуют с сосудами II и III отделов.

Постепенное растворение ямных признаков в инвентаре катакомбных

погребений отражает реальный исторический процесс замещения од-

ной культуры другой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Марина 3. П. Энеолит - ранний бронзовый век Степ-

ного Левобережья Днепра. - Дис. .. .канд.ист.наук. М., 1982, с.257.

2. Братченко С. Н. Нижнее Подонье в эпоху сред-

ней бронзы. - Киев, 1976, с.23-30.

3. Т а м ж е, с. 28.

4. Шапошникова 0. Г., Бочкарев В. С.,

Шарафутдинова 0. С. 0 памятниках эпохи меди-ран-

ней бронзы в бассейне р.Ингула. - В кн.: Древности Пбингулья.

Киев, 1977, с. 31; Ш а п о ш н и к о в а 0. Г. Ингульская куль-

тура. - ТДНК: Археологические исследования на Украине в I976-I977гг.

Ужгород, 1978, с.7-8.

49

5. Братченко С. Н. К вопросу о сложении бабинской

культуры ( многоваликовой керамики ). - В кн.: Вильнянские курга-

ны в Днепровском Надпорожье. Киев, 1977, с.40.

6. Отчеты о работе Северо-Рогачикской и Запорожской экспе-

диций в научном фоцце Института археологии АН УССР, > I969/23a ; i

1969/37 ; 1969/376 ; I97I/24a ; 1973/7 ; 1974/10 ; 1975/2 ; 1976/6;

1978/8 и др.

7. Евдокимов Г. Л. Исследования Краснознаменской

экспедиции. - Археологические открытия 1979 года. М., I960, с.271;

Кубышев А. И. Раскопки курганов в Присивашье. - АО I960 года.

М., 1981, с.270 ; Отрощенко В. В. Раскопки курганов в За-

порожской области. - АО 1981 года. М., 1982, с.300.

8. Лагодовська 0. Ф», Шапошникова 0. Г»,

Макаревич М.Л. МихайлТвське поселения. - Ки1в, 1953,

с.131, табл.XXII.2.

50

ГЛАВА III

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВА КАТАКОМБНЫХ ПЛЕМЕН

ОРЕЛЬСКО - САМАРСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Для характеристики хозяйства катакомбного населения Орель-

ско-Самарского междуречья мы располагаем ограниченными возможнос-

тями, что обусловлено характером источников - исключительно погре-

бальных памятников. Немногочисленные орудия труда, найденные при

погребенных и в отдельных случаях указывающие на их прижизненную

специализацию, и кости животных, служивших напутственной пищей или

жертвоприношениями духу умершего, составляют весь имеющийся в на-

шем распоряжении материал. Палеоботанические остатки в катакомбных

могилах района крайне редки и не подвергались специальному изуче -

НИЮ.

В определенной степени эта ограниченность Источниковой ба-

зы компенсируется привлечением поселенческих материалов, получен-

ных для сопредельных или близких к изучаемому району территорий

Лесостепи и Днепровского Надпорожья, но последние в каждом конкрет-

ном случае требуют поправок с учетом экологических условий Орель-

ско-Самарского междуречья.

Историография, посвященная хозяйству катакомбных племен, так

же невелика и традиционно рассматривает его с позиций культурного

единства, что неизбежно вызывает противоречия в оценках роли од-

ного из двух ведущих факторов производящей экономики - земледелия и

скотоводства. Так, В..А.Городцов, основываясь на материалах южной

Донеччины, считал носителей катакомбной культуры скотоводами, едва

знакомыми с началом земледелия^. Т.Б.Попова, включавшая в круг

изучаемых катакомбные памятники Лесостепи ( Харьковеко-воронежско-

го варианта ),основой хозяйства всей катакомбной культуры считала

р

земледелие и оседлое скотоводство . Значительно перспективней, с

позиции выяснения реально существовавшей связи хозяйства отдельных

51

катакомбных племен со средой их обитания^ точка зрения 0.^Ша-

пошниковой. вьщеляющей д/.ч степного Приднепровья придомное пасту-

шеское скотоводство, дополняемое земледелием, а для бассейна Се-

верского донца ( основываясь на преобладании в материалах раскопок

В.А.Городцова костей овцы ) - полукочевое скотоводство^. Примером

успешной реализации конкретно-исторического подхода к вопросам изу-

чения катакомбного хозяйства могут служить работы ^.П.Шилова, напи-

санные по материалам Нижнего Поволжья^ и исследования А.Т.Синюком^

и А.Д.Пряхиным0 среднедонской катакомбной и воронежской культур.

Значительно больше написано по вопросам развития ремеслен -

ного производства вообще и катакомбного в частности . Характерное

для изучаемой эпохи выделение погребений мастеров-профессионалов

рассматривается В. А .Бочкаревым с позиций отражения в погребальном

Q

обряде отдельных культур профессиональной специализации умерших .

В.П.Шилов, специально рассматривающий погребения ремесленников ка-

такомбной культуры, связывает их с клановой системой организации

ремесла на переходе от домашнего производства к общинному, уже от-

деленному от сельского хозяйства . Специфическую особенность этого

этапа, по мнению В.М.Массона, составляло выделение мастеров-про-

фессионалов, владевших по праву собственности инструментами, что

нашло отражение в появлении погребений ремесленников с принадле -

жащими им орудиями производства^.

По материалам ОрельскоиЗамарского мевдуречья, появление пог-

ребений "мастеров” совпадает с переходом от позднеямного к ката-

комбному времени и наиболее ярко проявляется в катакомбной куль-

туре.

Ското вод ст в о. Материалы, полученные в ходе поле-

вых исследований, свидетельствуют о примате скотоводства на всем

протяжении энеолита - бронзового века южной Лесостепи при более или

менее выраженных проявлениях земледелия. Последнее находит объяс-

52

некие в экологических особенностях района и, прежде всего, почвах

и климате, при которых трудности развития земледелия предоп-

ределили его ограниченные масштабы и "особо высокую роль неиз-

«II

менно прогрессировавшего скотоводства" .

Данные пальнеологических анализов отложений болот Самарского

т?

бора , равно как состав дикой фауны, включающей как степные, так

то

и лесные виды ,позволяет говорить о существовании в Орельско-Са-

марском мевдуречь® на рубеже и в первой половине П тыс. до н.э.

несколько более теплого и сухого, нежели теперь, климата, благо-

приятного для разведения скота с круглогодичным содержанием живот-

ных на естественных выпасах. Характерное для южного пограничья

Лесостепи и северных степных районов преобладание разнотравья над

злаками, высокая видовая насыщенность и почти полное задернование

почв выгодно отличали рассматриваемую область от сухих типчаково-

полынных степей Северного Причерноморья^. Развитая гидросистема

и обилие степных западин-блюдец^ обеспечивали стада древних ското-

водов водопоями, а характерная для рек южной Лесостепи - Псла,Ворск-

лы, Орели - ширина долин превращала их в превосходные пойменные

пастбища,что, по-видимому, отразилось в топографической привязке

к ним курганных групп, содержащих катакомбные погребения.

Исключительный интерес для воссоздания естественно-природных

условий Орельско-Самарского междуречья представляет работа В.В.Доку-

чаева, рассматривавшего вопрос об историческом соотношении леса и

степи на материалах Полтавской и Харьковской областей^. Именно для

них (включая бассейны Орели и Самары) Докучаевым предлагается уточ-

няющий физико-географическое положение термин "Предстепие"18, несу-

щий в себе как нельзя более точную характеристику изучаемого райо-

на. Древние леса занимали не только речные долины, но и значитель-

ные участки водоразделов, где их сменяли черноземные степи. Наблю-

даемое соотношение являлось исторически сложившимся и обеспечивало

53

разнообразие и обилие кормовой базы, поскольку "... хлеб и травы

в степи лучше родятся близ и среди лесов, под защитой живых изго-

родей..., так как почвы здесь относительно влажнее”19. Заготовка

кормов, не фиксируемая в археологических источниках, могла состоять

в сборе т.н. веточного корма, что при обилии древесной и кустарни-

ковой растительности было несложными подтверждается археологичес-

кими и этнографическими примерами • На распространенность в При-

орелье т.н. "темных лесов" указывают гидронимы ее правобережных

притоков - Берестовая, Берестовенька, Березовка, Вербовка, а так-

же названия урочищ: Ольховый Рог, Темненькое, Дубровы, Редкодуб и

от

др. О богатстве бассейна р.Самары строевым лесом писал в ХУЛ в.

22

Г.Л.Боплан, а Д.И.Дворницкий в 90-х гг. прошлого столетия наб-

людал в Присамарье ” сосны в обхвате 6 аршин ( 4,2 м ) и дубы в

9 аршин ( 6,4 м )"^.

О характере степной флоры района можно судить по описанию,

целинных земель с. Абазовки ( правый берег р.Орели ). "Здесь...

среди безлесной степи растут ковыли по пояс человека;.здесь есть

24

еще и теперь дереза...,бобовник... и вишенник* . О распространен-

ности и высоких вкусовых качествах дикорастущих карликовых вишне-

вых деревьев, приносящих плоды "величиной со сливу", пишет и Г.Л.Бо-

25

план . Исследуя островок нераспаханной степи на правом берегу Оре-

ли, между балками Вшивой и Санжарагсй ( Харьковская область ),

В. В. Докучав в отмечал, что " растительный покров с трудом прорезался

‘ острой лопатой и нога ступала как по персидскому ковру. Урожай

сена на этих землях даже в самые засушливые годы, когда "не ко-

сят залежей и искусственных лугов никогда не бывал менее 80 пудов

( 31 ц ) с десятины"^.

О распространенности и характере скотоводства у катакомбно-

го населения Орельско-Самарского междуречья можно судить по при -

сутствию в 12,^ могил костей животных, служивших ритуальными жерт-

воприношениями.

54

Вне зависимости от того, какими идеологическими представле-

ниями был вызван к жизни этот обычай, он,несомненно,был связан с

практической деятельностью и отражал развитие скотоводческого хо-

зяйственного уклада . При этом ритуальными становились в первую